Índice

Índice

A relação entre Ramalho Eanes e Sá Carneiro teve vários pólos de fricção e responsabilidades dos dois lados. No livro “Eanes e a Democracia”, David Castaño descreve as tensões entre os dois políticos, desde a chegada da Aliança Democrática ao poder, passando pelo primeiro Governo da AD, pelo Conselho da Revolução e pela direita no poder. O Observador pré-publica o sexto capítulo do livro, sobre a relação tempestuosa entre Ramalho Eanes e Sá Carneiro.

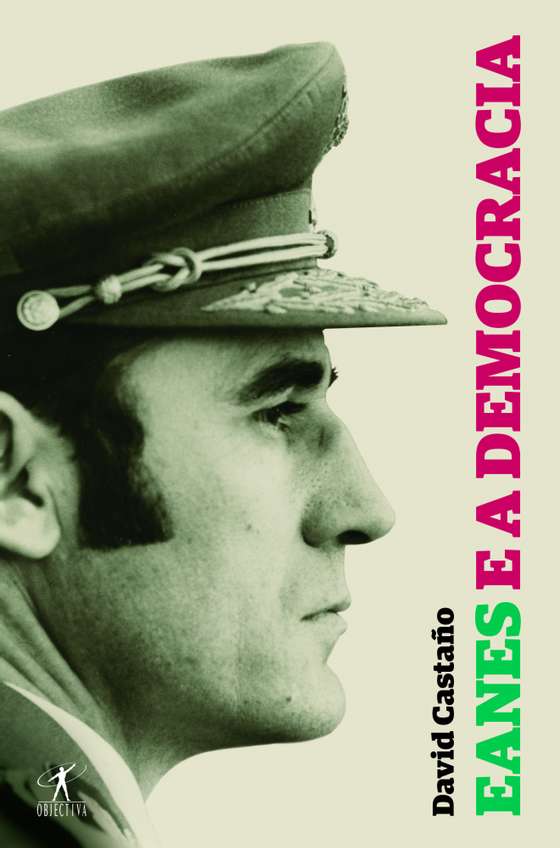

“Eanes e a Democracia”, de David Castaño, chega às lojas a 30 de outubro pela editora Objectiva

A chegada da Aliança Democrática ao poder

Eanes e Sá Carneiro: uma relação tempestuosa

O relacionamento entre o Presidente da República e o líder do PSD foi sempre difícil. Na sua tese «Sociedade Civil e Poder Político», Eanes dedica um capítulo de quase cem páginas a descrever aquilo que designou como «A atitude instrumental de Sá Carneiro na acção política». Cerca de metade dessas páginas são uma análise e descrição do percurso de Sá Carneiro desde o regresso a Portugal, em Setembro de 1975, até à vitória nas eleições de Dezembro de 1979. Aquele que viria a liderar o governo é descrito como alguém que prefere «o combate ao acordo, a concorrência ao consenso, a ambiguidade à coerência», sendo apresentados numerosos episódios onde se procura demonstrar esta descrição, desde a «liquidação de Emídio Guerreiro», passando pelo «cisma de Aveiro», a demissão da presidência do partido, as divisões internas, o regresso à liderança, a mudança de posição em relação à nomeação de Mota Pinto, a cisão e a criação da ASDI.

Eanes divide em dois períodos o seu relacionamento com Sá Carneiro. O primeiro vai desde a eleição presidencial de 1976 até à queda do IV Governo e é designado como «errático», o segundo, entre a nomeação de Pintasilgo e a morte do Primeiro-Ministro em Dezembro de 1980, como «sistemática e coerentemente contra». Em causa, na opinião de Eanes, estava sempre um único objectivo: a tomada do poder. Como exemplos da actuação errática de Sá Carneiro, Ramalho Eanes aponta as indecisões em relação ao candidato presidencial a apoiar em 1976 e a antecipação do anúncio do apoio do PSD à sua candidatura, os equívocos em torno da chamada maioria presidencial, as divergências por causa da Lei da Reforma Agrária, as aproximações e os afastamentos em relação ao PS, as oscilações entre as críticas a um Presidente pouco interventivo ou os receios das ameaças de um militarismo presidencial, as mudanças de posição em relação ao apoio a uma recandidatura do Presidente. Entretanto, chega-se ao segundo período. Eanes reconhece que com a escolha de Pintasilgo pretendia mostrar que «aceitava a guerra que a AD lhe declarara e que prometia não oferecer tréguas, dada a reconhecida estratégia — revisão referendária da Constituição — daquela coligação». Eanes afirma que não pretendia nem desejava essa guerra mas que teria de enfrentá-la, «dadas as suas responsabilidades políticas institucionais, resultantes da Constituição da República e de ter prometido ser «Presidente de todos os portugueses».

Ramalho Eanes descreve a vitória da AD nas eleições intercalares e nas autárquicas como um importante passo a favor do «ambicioso combate estratégico» de Sá Carneiro, e prepara-se para o que entendia serem os próximos objectivos do líder do PSD: «voltar a ganhar as próximas eleições legislativas (Outubro de 1980); fazer eleger para a Presidência da República um candidato que permitisse a união das três maiorias — parlamentar, presidencial e constitucional — sob direcção da primeira».

É com este histórico que os dois homens terão de passar a conviver, agora num plano diferente.

Apesar de poucos dias depois da vitória Sá Carneiro ter afirmado perante o Conselho Nacional do seu partido que o governo respeitaria os outros órgãos de soberania, as relações com o Presidente da República foram desde o início tensas. A campanha da AD tivera como principais adversários não quaisquer outros partidos concorrentes a essas eleições, mas a Constituição, o Presidente da República e o Conselho da Revolução. A abertura manifestada pelo líder do PSD para um acordo parlamentar entre a AD e o PS para votações que exigissem maiorias de dois terços, deixou Ramalho Eanes preocupado. A esperada e confirmada recusa do PS deixava apenas como alternativa a via referendária, tornando-se o Presidente da República no principal obstáculo à prossecução dos objectivos do líder social-democrata. Nas vésperas da tomada de posse do VI Governo, a Comissão Política Nacional do PSD reafirmou a sua oposição à recandidatura de Eanes.

▲ Sá Carneiro frisou o papel do Governo na condução da política externa, marcando claramente uma linha de demarcação face à Presidência

Do outro lado também existiam receios. Sá Carneiro temia que o Presidente não o quisesse na chefia do governo e que estivesse a ponderar convidar outro dirigente do PSD para o cargo de Primeiro-Ministro. Esta preocupação adensou-se com a demora de Eanes em tomar qualquer iniciativa, que justificou o compasso de espera com a necessidade de esperar pela publicação oficial dos resultados das eleições.

Apesar dos receios mútuos, na tradicional mensagem de Ano Novo, o Presidente procurou transmitir confiança, realçando que a existência de uma maioria parlamentar possibilitava uma coincidência de acções do poder legislativo e do poder executivo, criando-se assim condições favoráveis para responder aos problemas que afectavam as populações, em especial as mais carenciadas. Prontamente desmentidos foram os rumores que indicavam que o Presidente tinha manifestado reticências em relação a alguns nomes apontados para o elenco governativo.

Não obstante, as divergências ficaram bem patentes na cerimónia de tomada de posse. Eanes voltou a sublinhar que o governo dispunha de uma maioria parlamentar que lhe assegurava «uma acção governativa programada, racional e eficiente», e deixou um recado ao afirmar que a direcção política deveria ser desenvolvida «no quadro do respeito mútuo, no pleno conhecimento dos limites do poder, na certeza de que as regras democrática serão observadas em todas as circunstâncias». Em seu entender, os resultados eleitorais tinham revelado «uma sentida necessidade de mudança», mas também «a reafirmação da esperança nos ideais de Abril e na concretização». Parte do discurso presidencial centrou-se numa análise da situação económica do país, tendo Eanes afirmado que o novo executivo iria encontrar uma situação mais favorável do que qualquer um dos seus antecessores, louvando os esforços e os resultados alcançados no combate aos desequilíbrios externos.

Não era esta a visão de Sá Carneiro, que afirmou que apesar da melhoria verificada nas balanças de transacções e de pagamentos com o exterior, a situação económica interna encontrava-se em «contínua degradação», agravada pela deterioração da situação económica internacional. Apesar desta contextualização, o novo Primeiro-Ministro não escondeu que os nove meses seguintes seriam um teste e que a sua principal preocupação eram as futuras eleições, pois seria desse acto eleitoral que iria resultar um Parlamento com poderes constituintes.

Procurando provocar um claro corte com o passado, na primeira reunião do Conselho de Ministros o governo decidiu suspender todas as medidas adoptadas ou publicadas pelo executivo de Pintasilgo depois das eleições de 2 de Dezembro. Considerando que após essa data o governo tinha perdido legitimidade para tomar decisões políticas e administrativas, as resoluções entretanto adoptadas foram suspensas até que o novo governo as revogasse ou confirmasse. De fora ficavam somente as medidas de emergência relacionadas com o terramoto registado nos Açores no dia 1 de Janeiro de 1980. Não se tratava apenas de uma demarcação em relação a Pintasilgo. O Presidente Eanes tinha promulgado a legislação aprovada durante as últimas semanas do governo de Pintasilgo e só tinha exonerado a Primeira-Ministra no dia 27 de Dezembro. Tratava-se, portanto, de uma afronta ao Presidente.

A esta medida seguiram-se outras que também procuravam testar o relacionamento entre Governo e Presidência. Uma semana depois da tomada de posse, o governo decidiu impedir que Maria de Lourdes Pintasilgo retomasse o seu lugar como embaixadora de Portugal na UNESCO. Paralelamente, como forma de demarcação ao nível da política externa e de afirmação da plena inserção do país no bloco ocidental, utilizando como pretexto a invasão do Afeganistão por forças da União Soviética, o Governo português convocou o embaixador Kalinin a quem foi entregue um protesto contra a invasão, e chamou para consultas o embaixador de Portugal na URSS. Mais uma vez, não se tratava de uma mera demarcação face ao anterior governo. Em causa estava também um afastamento em relação à linha preconizada pelo Presidente da República, que ao dar posse a Sá Carneiro, referiu-se não apenas à progressiva integração na CEE e à vinculação à NATO, mas também à importância das relações com os países africanos e com a abertura a todos os países do mundo, designadamente aos do Leste Europeu, descrita como «um contributo útil para a paz na Europa e para a consolidação dos objectivos de coexistência pacífica procurada por todos os países europeus».

Não era esse o caminho preconizado pelo novo governo que, no primeiro mês de actividade, decidiu rever as condições em que se desenrolavam as relações bilaterais entre Portugal e a União Soviética. Deste modo, o governo da AD anunciou que ficavam afectadas, «até novo exame do assunto, as visitas e contactos oficiais de carácter político entre Portugal e a União Soviética», denunciou o convénio de cooperação cultural e científica estabelecido entre os dois Estados e congelou a assinatura de um acordo diplomático. A expulsão, em Agosto de 1980, de quatro diplomatas soviéticos, acusados de actos de ingerência em assuntos internos portugueses, seria o ponto alto desta política de afirmação e de diferenciação. O Presidente só teve conhecimento da decisão do governo depois de o Conselho de Ministros ter aprovado a expulsão dos funcionários da embaixada. Esta atitude do executivo foi analisada pelo Conselho da Revolução. Sousa e Castro leu a acção do governo como uma armadilha, considerando que possivelmente Sá Carneiro pretendia vitimizar-se. Nesse sentido, defendeu que o Presidente não deveria demitir o governo já que isso seria o que o Primeiro-Ministro pretendia.

Sá Carneiro procurava assim destacar-se no plano externo como aliado dos EUA e como pioneiro na resposta às ameaças soviéticas e, no plano interno, como alguém que rejeitava qualquer contemporização com o PCP.

Mais uma vez, esta atitude procurava também atingir o Presidente. Ao não ter dado prévio conhecimento a Ramalho Eanes, o Primeiro-Ministro procurava afirmar a competência do governo na condução da política externa, marcando claramente uma linha de demarcação com a Presidência. Este seria, como veremos, um dos principais polos de fricção entre estes dois órgãos de soberania.

Mas não foi apenas Sá Carneiro o responsável pela acelerada deterioração das relações entre Belém e São Bento. Apesar de Eanes ter optado por não se intrometer «nas questões da governação, deixando-as, por inteiro, à acção do governo» e de ter procurado não exercer o direito de veto «se não relativamente a diplomas referentes às Forças Armadas» ou nos casos em que era constitucionalmente obrigado a exercer esse poder, por outro lado, o próprio viria a reconhecer que deixou de se opor e até estimulou que o Conselho da Revolução retomasse «um pouco da sua margem de manobra política» e que passou a dedicar mais tempo e atenção às questões militares, utilizando a sua posição de CEMGFA no desenvolvimento de uma política externa no quadro da NATO «e no âmbito da cooperação militar com os novos países africanos de expressão oficial portuguesa», e a realizar um conjunto de visitas presidenciais ao estrangeiro de modo a «alargar a rede das suas relações e apoios internacionais».

Nesse ano de 1980, o Presidente da República realizou viagens oficiais a Cabo Verde, à Jugoslávia — onde representou Portugal no funeral do Marechal Tito —, a Itália, e à Noruega, e recebeu em Lisboa o Presidente norte-americano, James Carter e o Presidente da República Federal da Alemanha, Karl Carstens. A ausência do Presidente da República durante a visita a Itália estaria na origem de uma polémica entre órgãos de soberania. É que em caso de ausência do chefe de Estado, cabia ao presidente da Assembleia da República presidir ao Conselho da Revolução. Ora, nesta ocasião o presidente da AR, Leonardo Ribeiro de Almeida, não se limitou a fazer figura de corpo presente e convocou uma reunião extraordinária do CR tendo em vista a promulgação da lei relativa ao processo de recenseamento dos cidadãos residentes no estrangeiro. Melo Antunes conseguiu travar as intenções de Ribeiro de Almeida fazendo aprovar um pedido de parecer à Comissão Constitucional, mas este episódio provocou mal-estar entre o CR e o PR, de um lado, e a Assembleia, do outro. No regresso, Eanes foi aconselhado a não se ausentar do território nacional nos tempos mais próximos.

▲ Maria de Lourdes Pintasilgo foi exonerada por Ramalho Eanes

Antes de este incidente ter tido lugar, o Presidente procurou assumir um papel mais interventivo nestes domínios, não evitando entrar em conflito com o executivo.

Foi isso o que aconteceu em Fevereiro de 1980, cerca de duas semanas depois de o ministro dos Negócios Estrangeiros, Freitas do Amaral, ter afirmado, numa reunião do Conselho da Europa, que em Portugal tinha terminado a fase das diplomacias paralelas que geravam «inevitáveis reflexos perturbadores», que tinham acabado os tempos da «insuficiente clareza política das instituições», da inexistência de maiorias estáveis que tinham conduzido «a uma intervenção presidencial sempre imprecisa», e que o país não agiria «de forma ambígua, parecendo europeu na Europa, terceiro-mundista no Terceiro Mundo, entusiasta da Aliança Atlântica em Washington e adepto do não alinhamento nas capitais do Leste Europeu». Estas declarações levaram o Presidente a manifestar perante o Conselho da Revolução a sua preocupação pela forma como o governo estava a conduzir a política externa. Eanes considerava que o executivo vinha desenvolvendo «um caminho muito diferenciado», relativamente ao que tinha sido percorrido pelos seus antecessores e recusou as acusações de existência de diplomacias paralelas, esclarecendo que tinha sido dado prévio conhecimento ao Ministério dos Negócios Estrangeiros de todas as acções desenvolvidas pela Presidência neste domínio.

Mas as preocupações de Eanes não foram apenas transmitidas aos conselheiros da revolução.

As divergências foram tornadas públicas num discurso proferido durante um jantar oferecido ao presidente do Comité Militar da NATO, general Zeiner-Gundersen. Nessa cerimónia, Ramalho Eanes afirmou que as crises estimulavam «aqueles que, receando olhar o futuro com determinação» se refugiavam «na defesa de propostas de um passado que não pode ser repetido» e que essas mesmas crises permitiam «encobrir no improviso e na aparente firmeza ideológica a insegurança própria da pouca experiência e a incompreensão» que resultava «de uma insuficiente perspectiva das questões mundiais». Ora, para o Presidente e CEMGFA, deveriam ser procuradas «vias concretas de desanuviamento através de um melhor relacionamento com os países que integram a Europa de Leste», pelo que preconizava, «mais do que iniciativas revisionistas tantas vezes improvisadas ou orientadas para efeitos de política interna», a necessidade de se encontrar «uma efectiva unidade de esforços».

Confrontado com a existência de profundas diferenças entre a política externa preconizada pelo Presidente e a executada pelo governo, o Primeiro-Ministro reconheceu que existiam divergências que não deveriam ser escamoteadas, mas optou por não dar naquele momento muita importância à polémica21. A resposta seria dada pelo PSD, que emitiu um comunicado onde manifestava o seu protesto pelo facto de o Presidente não ter sido suficientemente duro em relação ao expansionismo soviético no Afeganistão.

Pouco tempo depois um novo episódio voltou a contribuir para a deterioração das relações entre o Presidente e o Governo. No final de Fevereiro de 1980, Eanes, na qualidade de CEMGFA, resolveu convidar o Primeiro-Comandante das Forças Armadas de Cabo Verde a visitar Portugal. Acontece que o Primeiro-Comandante era também o responsável pelos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde. Apesar do EMGFA ter informado o Ministério dos Negócios Estrangeiros, este convite foi interpretado pelo governo da AD como uma intromissão do Presidente. Não era apenas Sá Carneiro o desafiador.

As polémicas entre estes dois órgãos de soberania não se limitaram às divergências relacionadas com as respectivas competências no âmbito da política externa. Ainda no final de Janeiro de 1980, o governo aprovou uma resolução que estabelecia limites à realização de despesas destinadas a suportar a realização de comemorações e festividades previstas para 1980. Em causa estava a realização do I Congresso das Comunidades Portuguesas, as comemorações do IV centenário da morte de Camões e também as comemorações do 25 de Abril. Esta medida do governo contrariava decisões anteriores que colocavam a gestão e condução destas actividades sob a esfera do Presidente da República. Era mais uma forma de afirmação de um poder executivo munido de apoio parlamentar maioritário.

É neste clima de permanente tensão e de constante medição de forças que se desenvolve a actividade política do VI Governo.

O primeiro Governo AD

Ao apresentar o Programa de Governo perante a Assembleia da República, Sá Carneiro afirmou que não iria colocar em causa a legitimidade constitucional e popular dos vários órgãos de soberania. Embora não tivesse deixado de fazer referência ao facto de a nova Assembleia e o novo governo serem resultado da «mais recente e actualizada expressão da vontade popular», o Primeiro-Ministro assegurou que não pretendia utilizar esse argumento político. Ao fazer esta referência estava claramente a utilizá-lo e por isso as declarações de fidelidade à Constituição não foram suficientes para acalmar a oposição, alarmada com o anúncio feito durante o debate em torno do Programa de Governo, de que a AD iria desenvolver e apresentar uma lei-quadro do referendo. No discurso de encerramento do debate, Sá Carneiro voltou a recusar qualquer intenção inconstitucional: A Lei do Referendo deveria ser discutida no Parlamento e a ameaça de um confronto institucional não poderia «limitar os poderes do Parlamento ou da maioria». Esse era, no entanto, um objectivo a alcançar a médio prazo. A prioridade era vencer as próximas eleições legislativas e foi com esse objectivo que o governo desenvolveu as suas actividades, depois de terem sido recusadas as moções de censura apresentadas pelo PS e pelo PCP e de a maioria ter aprovado uma moção de confiança apresentada pelo governo.

A acção do governo teve como grande objectivo aumentar os rendimentos dos portugueses. O Programa de Governo estabelecia «o combate à inflação e a defesa do poder de compra» como os «objectivos prioritários da política económica» do novo executivo. A meta era não permitir que o crescimento dos preços ultrapassasse em 1980 os 20%, quando, em 1979, a taxa de inflação tinha sido de 24,2%. A AD pretendia ainda favorecer o crescimento da economia, relançar o investimento, aumentar o poder de compra e desse modo fazer crescer o consumo privado, manifestando preocupação em conciliar esta expansão da actividade económica com a necessidade de se manter controlado o défice da balança de transações correntes e a dívida externa. O controlo da inflação visava facilitar a aproximação da economia portuguesa às economias dos países da CEE, aproximação que passava também pelo estímulo ao investimento privado e pela racionalização do investimento público. Entre as medidas que visavam instaurar um «clima de confiança» favorável ao investimento privado nacional e estrangeiro, o programa previa introduzir melhorias na Lei das Indemnizações. Quanto à racionalização do investimento público, o programa definia que o governo encarava como «excepcional a exclusividade do sector público em certas áreas de actividade» e criticava as empresas públicas que «nos últimos anos, pela via dos subsídios orçamentais e dos aumentos de preços, lançaram uma carga não justificada sobre os portugueses», pelo que se passaria a exigir «a absorção por aumentos de produtividade de parte do crescimento dos custos internos» dessas empresas, sendo também exigido que as empresas do sector empresarial do Estado passassem a contribuir positivamente «para a poupança nacional». Particular atenção era também dada ao sector agrícola. O governo pretendia promover a regulamentação da Lei n.o 77/77 (bases gerais da Reforma Agrária) e continuar os processos de devoluções, anunciando a intenção de elaborar uma proposta de lei de alteração da Lei de Bases da Reforma Agrária que promovesse «o melhor uso da terra», tendo como perspectiva a integração europeia.

O foco do governo nas questões relacionadas com a reforma agrária serviria para fazer do PCP o principal adversário da AD e para reforçar os partidos do governo como os grandes opositores dos comunistas, ocupando o lugar do PS que, numa estratégia de bipolarização, os partidos do governo pretendiam aproximar ao PCP. O governo empenhou-se assim fortemente nas operações de devoluções, entrega de reservas e de distribuições de terras a pequenos agricultores. Estas operações estiveram na origem de vários incidentes na zona de intervenção da reforma agrária, dos quais resultaram vários feridos28. A acção do governo não se centrou apenas nas entregas. Em Março de 1980, o ministro da Agricultura apresentou um pacote de medidas que visavam incentivar a produção agrícola. Além de proceder ao aumento dos preços garantidos para os principais produtos agrícolas, que nalguns casos chegaram a ser superiores a 40%, o governo congelou os preços das rações para alimentação animal, aprovou medidas que visavam compensar os aumentos dos preços dos combustíveis, facilitou o acesso ao crédito e introduziu um seguro de colheitas. No final desse mês, a Confederação dos Agricultores de Portugal realizava em Barcelos uma Assembleia de Delegados. No plenário, os agricultores demonstraram «total apoio ao governo de Sá Carneiro». As medidas do governo para este sector começavam a dar frutos. Pouco depois, em Abril, o Conselho de Ministros aprovou uma resolução que criava um Programa de Financiamento a Arrendatários Rurais, que visava possibilitar a aquisição de prédios rústicos pelos arrendatários rurais, financiar o pagamento de tornas como medida de preservação das unidades agrícolas familiares e apoiar acções de emparcelamento30. Cerca de um mês antes das eleições legislativas, Sá Carneiro deslocou-se ao Alentejo para entregar 2153 hectares de terra a 109 rendeiros e jovens agricultores. Ao fazer o balanço da actividade do governo neste domínio, o Primeiro-Ministro divulgaria que tinham sido entregues 20 800 hectares a 959 trabalhadores rurais, que se tinha procedido à regularização de situações fundiárias que abrangeram 400 pequenos agricultores e prometeu pagar as indemnizações em falta. Sá Carneiro falava para cerca de 1/3 da população portuguesa que nessa época dependia das actividades do sector agrícola.

Em relação às medidas que pretendiam fomentar o investimento, o governo começou por procurar atrair investimento estrangeiro, aprovando, logo no início de Fevereiro de 1980, um decreto-lei que pretendia pôr termo à morosidade do processo de indemnizações. Nesse sentido, nos casos em que os beneficiários eram cidadãos ou empresas estrangeiros, estabelecia-se um regime particular que facilitava o pagamento das indemnizações devidas pelas nacionalizações ou expropriações de bens ou direitos através da entrega de títulos do tesouro que poderiam ser cedidos, pelo seu valor nominal, a instituições de crédito do sector público. No Verão de 1980, seria aprovado outro decreto-lei que visava permitir a mobilização das indemnizações, desde que estas fossem aplicadas em determinadas situações, como a constituição de empresas ou a viabilização de empresas em situação difícil; a criação de empresas exportadoras ou cuja produção se destinava à substituição de importações; o investimento no sector agrícola, das pescas ou agro-industrial; a aquisição de participações do Estado ou do sector público empresarial em empresas mistas ou participadas pelo Estado devido às nacionalizações; a aquisição ou construção de habitação própria; e ainda o pagamento de dívidas contraídas antes da nacionalização ou expropriação. Estas medidas, que seriam completadas com a aprovação de um decreto-lei que visava simplificar os processos de indemnizações, pretendiam não apenas dinamizar a economia através da aplicação das indemnizações em investimento, mas, paralelamente, contribuir para a saída do Estado do capital de empresas que tinham sido intervencionadas. A alienação de participações do Estado em empresas nacionalizadas era um dos objectivos do governo da AD. Nesse sentido, a Assembleia da República revogou a Lei n.o 77/79, que vedava a alienação ou oneração de participações do sector público no capital de empresas em que o Estado tivesse directa ou indirectamente a maioria do capital social. Era um primeiro passo que seria depois completado por uma portaria que regulava a alienação de participações detidas por entidades públicas e pela publicação de uma resolução do Conselho de Ministros que procurava acelerar o processo das indemnizações e assegurar o efectivo exercício do direito de mobilização dos títulos emitidos para pagamento das indemnizações, através da elaboração de uma lista de mais de 100 empresas privadas cujas participações públicas poderiam ser alienadas por troca com direitos de indemnização. Este processo culminaria com a cessação da intervenção do Estado em 27 empresas que faziam parte do ex-grupo Borges e a sua restituição aos respectivos titulares.

Este conjunto de medidas foi acompanhado por outras que procuravam fomentar o investimento e dinamizar a iniciativa privada. Em Janeiro de 1980, foi publicada uma portaria que estabelecia as condições que deveriam ser aplicadas nos empréstimos concedidos às empresas privadas em situação económica e financeira precária no âmbito da Parempresa — Sociedade Parabancária para a Recuperação de Empresas, SARL, e em Julho desse ano o governo aprovou um conjunto de benefícios às empresas abrangidas por esta sociedade, que passavam pela transformação de dívidas a curto prazo em passivo a médio e longo prazo, financiamento para restauração de fundo de maneio e para investimentos em bens de activo fixo, participação das instituições de crédito do sector público no capital social das empresas e concessões de subsídios por trabalhador. Além destas medidas destinadas a empresas em recuperação, o governo aprovou também, em Maio de 1980, a criação do Sistema Integrado de Incentivos ao Investimento que consagrava um conjunto de estímulos fiscais e financeiros ao investimento. Em Julho, o ministro das Finanças e do Plano, Aníbal Cavaco Silva, autorizou a constituição de uma sociedade de investimento e dois meses depois o governo aprovou um decreto que revia as disposições reguladoras das sociedades de investimento por considerar que o quadro legal então existente se tinha revelado «claramente inadequado» para a criação e desenvolvimento desse tipo de sociedades. Nesse mesmo mês, foi dado mais um passo para o desenvolvimento do mercado de capitais através da publicação de uma portaria que estabelecia a reabertura da Bolsa de Valores do Porto e a criação de um mercado de títulos nessa praça.

As iniciativas do executivo estenderam-se também ao sector público empresarial. Dando seguimento à preocupação manifestada no programa do governo de «racionalização» deste sector, foi publicado um decreto-lei que estabelecia as normas relativas à remuneração dos capitais investidos pelo Estado nas Empresas Públicas, apresentado como uma medida que visava não apenas contribuir como fonte de receita para os cofres do Estado mas, essencialmente, «como instrumento de racionalidade e disciplina financeira».

▲ A relação tensa entre São Bento e Belém teve responsabilidades dos dois lados

O governo pretendeu também alterar a Lei de Delimitação de Sectores, argumentando que «o necessário e urgente relançamento do investimento» dependia em grande parte da abertura à iniciativa privada de actividades que lhe estavam vedadas pela lei em vigor. Nesse sentido, depois de obter autorização da Assembleia da República para alterar essa lei, o executivo elaborou um decreto que abria a actividade bancária e seguradora a empresas privadas, bem como a outros sectores industriais onde se desejava implementar o exercício concorrencial entre sector público e privado, deixando apenas de fora as indústrias de armamento, de refinação de petróleo, petroquímicas e de base siderúrgica. Ficava ainda aberta a possibilidade de o governo conceder a gestão das empresas de produção, transporte e distribuição de energia eléctrica e de gás, de captação, tratamento e distribuição de água, de saneamento básico e dos serviços de comunicações postais, telefónicas e telegráficas a entidades privadas, se tal concessão fosse considerada benéfica para a realização do interesse público e dos objectivos do Plano. Sucede que a Comissão Constitucional aconselhou o Conselho da Revolução a pronunciar-se pela inconstitucionalidade deste decreto, o que veio a ser feito rapidamente. Perante este chumbo, o governo voltou a elaborar um novo decreto onde deixava de constar a possibilidade de concessão a privados das empresas de energia, águas e comunicações. Não obstante a Comissão Constitucional ter reconhecido que tinha sido em torno desse ponto que se tinham fundamentado os argumentos a favor da inconstitucionalidade do decreto, o novo diploma foi também considerado inconstitucional, tendo o CR voltado a seguir a recomendação da Comissão, declarando inconstitucional a nova versão do governo49. O mesmo não sucederia com a terceira versão do diploma. Desta vez, a Comissão Constitucional considerou que com as novas alterações o diploma do governo deixara de ser inconstitucional. A maioria dos membros da Comissão defendeu que não existia «desconformidade entre as normas e princípios constitucionais, de um lado, e o decreto em apreciação, do outro», pelo que aconselhou o CR a não se pronunciar pela inconstitucionalidade da última versão do decreto.

Não foi no entanto essa a opinião da maioria dos conselheiros da revolução que ignoraram o parecer da Comissão e o apelo do Presidente, declarando o diploma inconstitucional. No debate travado no CR, Eanes considerou que seria «politicamente um erro grave negar a passagem daquele diploma tanto mais que se notara, nesse caso, uma alteração da posição da maioria na Comissão Constitucional». Na opinião do Presidente, o mais importante seria garantir que fossem salvaguardados os princípios fundamentais quando o governo procedesse à regulamentação da lei. Recusada esta via estava assim aberto mais um conflito entre o governo e o CR.

Na sequência do veto, o executivo anunciou que não iria apresentar mais nenhuma alteração à lei, por considerar que tinham deixado de estar em causa razões jurídicas. Em comunicado, o Conselho de Ministros chamou a atenção para «o significado político do voto do Conselho da Revolução», sublinhando que «um órgão militar não eleito, contra o parecer da instância político-jurídica competente» tinha impedido a realização de um dos pontos essenciais do programa do Governo AD».

Perante esta resposta do Conselho de Ministros, Melo Antunes, que votou vencido na Comissão Constitucional por, entre outros aspectos, considerar que o diploma abria caminho para a entrada da iniciativa privada na banca e nos seguros, atingindo assim «o próprio coração do sistema económico» que «visto à luz da Constituição em vigor», era «atingido mortalmente», propôs que o CR emitisse um comunicado que elaborara com o conselheiro Sousa e Castro. Nele se recusava que o CR tivesse fundamentado a sua decisão em razões políticas e não jurídicas e se relembrava que os pareceres da Comissão Constitucional não eram vinculativos. O comunicado terminava com um forte ataque ao governo: «por último, não pode deixar de se lamentar que um órgão de soberania como o governo entenda poder referir-se a um outro órgão de soberania socorrendo-se de uma terminologia imprecisa, descortês e até, inusitadamente panfletária, lastimavelmente reveladora de um espírito de confrontação que poderá ter as mais negativas consequências sobre o funcionamento das instituições democráticas».

Os chefes dos ramos manifestaram-se contra a divulgação do comunicado nos moldes em que este se encontrava. Sousa Leitão sugeriu que a última parte fosse alterada ou, preferencialmente, eliminada. Pedro Cardoso não escondeu a sua discordância quanto ao seu conteúdo e salientou as dificuldades que teria em explicá-lo aos militares do Exército. Lemos Ferreira considerou-o demasiado extenso e lembrou que não era apenas o governo que dirigia ataques ao CR, «verificando-se serem frequentes as declarações públicas de hostilização ao governo» por parte de alguns conselheiros.

Apesar destas tomadas de posição, a maioria dos conselheiros aprovou o comunicado. Sucede que mais uma vez o Presidente procurou exercer o seu poder moderador e defendeu que uma vez que não tinha sido possível chegar-se a um consenso, não deveria ser emitido nenhum comunicado. Desta vez, Eanes conseguiu fazer valer a sua posição. Com a excepção de Franco Charais, todos os conselheiros acabaram por concordar com a proposta apresentada pelo Presidente e o comunicado não chegou a ser difundido, apesar dos lamentos de alguns membros do Conselho55.

Apesar deste revés, que acabou por ser benéfico para o governo, dando-lhe assim um argumento de peso na sua batalha contra a existência do Conselho da Revolução, o executivo da AD continuou empenhado no seu programa de crescimento económico que não se restringia a alterações na estrutura produtiva, no modelo económico e no desenvolvimento de incentivos ao desenvolvimento da iniciativa privada. O governo implementou também um conjunto de medidas dirigidas directamente aos cidadãos que visavam aumentar o rendimento disponível, dando-se particular atenção ao sistema de protecção social. Nesse sentido, foram actualizadas as pensões de velhice, invalidez e sobrevivência e ampliado o âmbito do suplemento de pensões a grandes inválidos, foi estabelecido, e depois regulamentado, um esquema de prestações de segurança social a não beneficiários do sistema contributivo, foi alargado o âmbito das prestações de segurança social destinada à infância, juventude e família, foram actualizadas as pensões por acidentes de trabalho ou por doenças profissionais, bem como os subsídios diários por doença e maternidade dos beneficiários do regime especial dos rurais que se mantinham inalterados desde Abril de 1975, e as pensões de velhice, invalidez e sobrevivência do regime especial de previdência dos rurais. Foram ainda estabelecidos novos moldes para as condições de acesso e atribuição da pensão social62, fixados novos valores de remuneração mínima mensal para os trabalhadores, que se traduziram em aumentos entre os 20% e os 22,9%63, foi regulamentado o contrato de serviço doméstico, até então regulado por disposições do Código Civil de 1867 e por uma lei de 1937, e foram actualizadas as pensões de velhice, invalidez e sobrevivência da Caixa Nacional de Pensões65.

Estas medidas, aprovadas ao longo do ano de 1980, poderiam ter um impacto negativo no controlo da inflação pelo que foram precedidas por um pacote de 15 medidas anti-inflacionistas, apresentado pelo ministro das Finanças em Fevereiro de 1980. Entre estas medidas destacavam-se a revalorização do escudo em 6%, embora fosse mantido o regime de desvalorização deslizante; a contenção das despesas de consumo público do Orçamento e dos fundos e serviços autónomos que não poderia exceder, em termos reais, os valores orçamentados no ano anterior; o estabelecimento de mecanismos que visavam condicionar o aumento do número de funcionários públicos; a limitação dos subsídios não reembolsáveis atribuídos às empresas públicas; a manutenção do regime de preços máximos, aplicável não apenas aos bens essenciais que eram subsidiados pelo Orçamento do Estado mas também a outros produtos de consumo; e a criação de entraves à existência de aumentos salariais no sector empresarial do Estado.

A política económica do governo seguiu assim «uma estratégia marcada por elevada dimensão política». No final de 1980 realizar-se-iam duas importantes eleições, e toda a acção do governo foi seguida tendo como prioridade garantir quer uma nova vitória da AD quer a eleição do candidato presidencial apoiado pela coligação governamental. Nas palavras de Sousa Franco, Cavaco Silva revelou ser «um exímio conhecedor e hábil executante da gestão cíclica da economia, privilegiando o ajustamento da economia ao ciclo político-eleitoral», conseguindo alcançar os objectivos pretendidos, ou seja, crescimento económico e redução da inflação. A taxa de inflação, que o governo pretendia descer dos 24,2% para 20%, fixou-se em 16,2% o que permitiu um aumento dos salários reais em cerca de 6,7%. O investimento cresceu 10,3%, o consumo privado subiu 3,2% e o consumo público aumentou 3,6%, o que permitiu um crescimento do produto superior a 4%. Positiva foi também a redução da taxa de desemprego e do défice orçamental, que se fixou em 4,5% do PIB. Por outro lado, a redução da competitividade cambial teve um impacto negativo na balança de transacções correntes que voltou a registar um saldo muito negativo, na ordem dos 5,1% do Produto, na balança comercial e na taxa de cobertura das exportações sobre as importações69. Estes resultados, obtidos em contraciclo externo, colocavam o governo num bom ponto de partida para os combates eleitorais que se avizinhavam.

Sá Carneiro conseguiu assim conciliar o combate à inflação com um crescimento dos salários e da economia, elementos fundamentais para se apresentar nas urnas como o homem capaz de pôr termo não apenas à instabilidade económica mas também à instabilidade política e aos últimos símbolos do processo revolucionário, entre os quais se destacava o Conselho da Revolução.

O Conselho da Revolução e a chegada da direita ao poder

A vitória da Aliança Democrática reforçou a polémica em torno da existência do Conselho da Revolução e do seu papel enquanto órgão de soberania. Os partidos que constituíam esta aliança defendiam que os males do país residiam em grande parte na existência deste órgão, mas existiam forças políticas e elementos das Forças Armadas com representação no Conselho da Revolução que, pelo contrário, entendiam que os problemas se deviam à fraca intervenção do CR na defesa dos valores revolucionários e da Constituição de 1976. É neste jogo de forças que deve ser analisado o posicionamento do CR perante a vitória da AD nas eleições intercalares de 1979.

A vitória da coligação composta pelos partidos que defendiam a rápida extinção do CR nas eleições realizadas em Dezembro de 1979, veio agravar as tensões existentes no interior do Conselho. Uma análise feita pelos serviços de apoio do Conselho da Revolução aos resultados eleitorais revela bem a diversidade de visões existente.

▲ Eanes dedicou um capítulo de quase cem páginas a descrever «a atitude instrumental de Sá Carneiro na acção política»

ALFREDO CUNHA / LUSA

Nessa análise, defendia-se que apesar de a AD ter ganhado as eleições, de ter obtido a maioria dos mandatos, de ter registado uma subida nas suas votações em todo o país e de estas também terem aumentado em termos relativos, a Aliança não tinha visto «o seu projecto aceite pela maioria do povo português». Os serviços do CR sublinhavam assim as diferenças registadas entre o número de votos obtidos por cada formação política e o número de deputados eleitos e, apesar de não questionarem a legitimidade da AD para governar, questionavam se aqueles que tinham feito da oposição ao modelo de sociedade preconizado pela Constituição a sua principal bandeira teriam legitimidade eleitoral para aplicar as mudanças que advogavam. Os serviços de apoio ao CR sublinhavam que a afluência às urnas tinha demonstrado «que o povo português» continuava a querer «manifestar-se como sujeito do seu destino» e que essa demonstração era «uma grande vitória da democracia», destacando, por exemplo, que ficara claro «o apoio eleitoral por parte das populações da zona à proposta da força política que mais se reclama defensora da reforma agrária». Esta força era a APU, a aliança liderada pelo PCP que, destacava a análise, tinha aumentado a sua votação em quase o dobro do que a AD (a AD registara uma subida percentual de 21,9% e a APU 42,7%), tinha registado subidas em todos os círculos eleitorais, tanto em valores absolutos como em percentagem dos votos, com subidas superiores a 50% em catorze distritos e a 100% em nove. Os analistas do CR concluíam assim que o método de Hondt tinha beneficiado a coligação AD, que tinha eleito um deputado por cada 21 292 votantes, enquanto o PS e a APU necessitaram de 22 218 e de 23 856 votos respectivamente e que «se, por hipótese, as forças de esquerda com representação parlamentar (PS, APU e UDP) se tivessem apresentado coligadas ao eleitorado seria bem diferente o resultado: 128 mandatos para a esquerda e 118 para a AD». Este documento era tão parcial e enviesado politicamente que o presidente dos serviços, Sousa e Castro, não colocando em causa os elementos estatísticos que estavam na sua base, considerou a análise incorrecta e que as suas conclusões eram de natureza ideológica.

Apesar das reservas e resistências, na reunião de 19 de Dezembro de 1979, a generalidade dos conselheiros aconselhou o Presidente a proceder à exoneração da Primeira-Ministra e a nomear para a formação do novo governo um elemento da Aliança Democrática, tendo Melo Antunes acrescentado «que a indigitação ou nomeação do novo Primeiro deveria ser fruto das conversações que o Presidente da República viesse a ter» com Sá Carneiro. No dia 27, Maria de Lourdes Pintasilgo foi exonerada e dois dias depois Ramalho Eanes recebeu o líder do PSD, convidando-o formalmente a formar governo.

Melo Antunes seria precisamente um dos principais alvos do novo governo. Em causa estava a candidatura deste conselheiro ao cargo de secretário-geral adjunto das Nações Unidas para a Ciência e Tecnologia, processo que se iniciara ainda no Governo Pintasilgo e que contara com o apoio de Eanes, que estava empenhado em «encontrar novas situações profissionais para os conselheiros da revolução». O Presidente considerava que os membros do Conselho «com maior conotação política» dificilmente «poderiam voltar a ser bem aceites na Instituição Militar». Além disso, o afastamento antecipado de Melo Antunes era uma hábil maneira de contribuir para que «o Conselho da Revolução fosse perdendo protagonismo político, adquirindo um perfil de actuação mais suave, tendo em vista a sua próxima extinção». Nesse sentido, após a tomada de posse do novo governo, Ramalho Eanes informou Sá Carneiro sobre esta candidatura, tendo ficado acordado que o governo manteria uma atitude de neutralidade. Sucede que quando chegou às Necessidades, o novo responsável pela pasta dos Negócios Estrangeiros, Freitas do Amaral, deu instruções ao embaixador de Portugal na ONU para que transmitisse a desaprovação do governo à eventual nomeação de Melo Antunes sem que previamente tivesse sido dado conhecimento à Presidência da República. Ao ter tido conhecimento do conteúdo do telegrama enviado pelo MNE, Eanes confrontou Sá Carneiro com o sucedido. O Primeiro-Ministro não estava a par desta tomada de posição e, depois de consultar o líder do CDS, ficou assegurado que seria enviado um novo telegrama para a embaixada na ONU com a posição acertada entre o Governo e a Presidência. Sucede que entretanto o embaixador português já se tinha encontrado com o secretário-geral da ONU, tendo-lhe transmitido a primeira instrução que recebera74. Na sequência deste incidente, Melo Antunes retirou a sua candidatura. Poucos dias depois, o conselheiro e presidente da Comissão Constitucional referiu-se publicamente a esta polémica afirmando que resolvera desistir da candidatura para «deixar as mãos livres ao Presidente da República, no momento em que se parecia desenhar um conflito no campo da política externa entre o Governo e o Presidente da República». Melo Antunes afirmou ainda que «tendo em conta a evolução política operada no país», era preferível permanecer em Portugal para defender a Constituição e os ideais do 25 de Abril75. Involuntariamente, os novos governantes impediram o afastamento de um dos principais elementos do Conselho da Revolução, colocando um entrave na estratégia presidencial de progressivo apagamento deste órgão de soberania. Em vez de facilitar o afastamento de um opositor, o governo acabou por estimular um adversário que não se fez rogado e passou rapidamente ao contra-ataque.

Na mesma ocasião em que revelou que tinha desistido da candidatura ao cargo internacional, Melo Antunes criticou o afastamento de Maria de Lourdes Pintasilgo da UNESCO e denunciou a «apreensão de alguns meios quanto àquilo que é considerado um certo retorno da política externa portuguesa a casos que já fizeram a sua época a algumas dezenas de anos», bem como o recurso a um «tipo de linguagem favorável à intensificação da Guerra Fria». Estas afirmações foram prontamente criticadas pela imprensa de direita, que lembrou que Melo Antunes pertencia a um órgão de soberania não eleito e que o conselheiro não tinha qualquer legitimidade para se pronunciar sobre as opções de política externa do governo, acusando-o de se estar a intrometer ilegitimamente na esfera de acção do executivo. Duras foram também as reacções do presidente do Grupo Parlamentar do PSD, Pedro Roseta, que disse não estranhar as declarações de Melo Antunes, que habitualmente defendia o PCP e que foi acusado de «objectivamente fazer o jogo do PCP e da URSS». Crítica semelhante foi dirigida pela Comissão Política Nacional do PSD que denunciou uma «nítida ingerência na área do executivo» por parte de um elemento do CR e que defendeu que Melo Antunes servia «a política expansionista da URSS». Esta polémica ocorreu poucos dias depois de o secretário-geral comunista ter afirmado que a intervenção das Forças Armadas no processo político era um facto e que quem dizia pretender a subordinação do poder militar ao poder civil queria apenas «a subordinação dos militares a interesses contrários aos do 25 de Abril».

As críticas a este protagonismo de Melo Antunes não foram apenas dirigidas pelo principal partido da AD. Mais uma vez, o CR seria um palco privilegiado para o combate entre duas visões distintas sobre o papel do CR na vida política nacional.

Na sequência de uma votação no Conselho da Revolução que vetou a promoção de um brigadeiro, o general Lemos Ferreira defendeu que enquanto a Instituição Militar não perseguia, pela sua própria natureza, quaisquer projectos políticos, nem interferia directa ou indirectamente no curso político, limitando-se «a garantir o pleno funcionamento das instituições democráticas», alguns membros do CR professavam notoriamente «determinados objectivos políticos» e frequentemente procuravam interferir no desenrolar dos acontecimentos políticos. Criticando o facto de o CR rejeitar promoções que tiveram o aval dos Conselhos Superiores dos ramos e de promover promoções exclusivamente políticas, o chefe da Força Aérea, concluía que deixara de ser possível escamotear que existia um «divórcio indiscutível entre parte do CR e a Instituição Militar».

Em resposta a esta declaração de voto, Melo Antunes fez uma intervenção de fundo, onde lembrou que durante o período de transição era ao Presidente da República e ao Conselho da Revolução que competia «o controlo político da Instituição Militar» e que o CR, como órgão de soberania, era «o órgão político e legislativo em matéria militar». No entanto, defendeu que o CR não poderia ser considerado um órgão de cúpula das Forças Armadas, mas sim um órgão de soberania a quem as Forças Armadas deviam obediência, tal como ao PR. Nesse sentido, o presidente da Comissão Constitucional afirmou que a tese de Lemos Ferreira tendia «a inverter a relação constitucional, atribuindo às Forças Armadas uma autonomia que levaria à subordinação do CR como órgão de soberania», o que significaria que as FA deixariam de ter qualquer dependência política, «para além da dependência relativamente ao Presidente da República enquanto comandante supremo das Forças Armadas». O mesmo queria dizer, na opinião de Melo Antunes, que estavam «lançados os gérmenes da institucionalização da autonomia das Forças Armadas relativamente ao poder político, o que inquestionavelmente viria a dificultar a subordinação das Forças Armadas ao poder civil, no âmbito da organização do poder político que a futura revisão constitucional não deixará de contemplar». Esta era a mesma razão por que, em seu entender, não se podia aceitar a tese do «apagamento progressivo do CR, já expressa no próprio Conselho», uma vez que essa «seria a melhor forma de impedir uma “pacífica” e “natural” aceitação, por parte da instituição, da sua subordinação ao poder político». Neste sentido, Melo Antunes afirmou defender «com toda a clareza, que a legitimidade constitucional de que o CR se prevalece em matéria militar não se compadece nem com uma qualquer cisão da sua competência e composição nem com qualquer forma de «extinção progressiva»», situação que em sua opinião significaria «conferir às Forças Armadas enquanto instituição — e, por consequência, aos CEM globalmente considerados […] — os poderes políticos que só o CR legitimamente detém». Apesar de concordar com Lemos Ferreira quando este defendeu que as Forças Armadas não deveriam interferir directa ou indirectamente no «livre desenvolvimento do curso político», Melo Antunes defendeu que o CR não poderia deixar de ter, «sob pena de abdicação completa, uma participação activa na vida política do país», já que «o simples exercício das suas competências» implicava, «pela própria natureza das coisas, essa participação», como aliás decorria igualmente do facto de o CR ser «essencialmente, um órgão de natureza política».

▲ Melo Antunes disse a Ramalho Eanes que o novo primeiro-ministro deveria ser nomeado a partir das conversações com Sá Carneiro

Paris Match via Getty Images

Seguindo este raciocínio, Melo Antunes concluiu ser «perfeitamente legítimo que os seus membros, enquanto titulares de um órgão eminentemente político», fizessem «intervenções públicas» que reflectissem «a sua legítima preocupação de defenderem a ordem constitucional vigente, identificando-se com o papel que às Forças Armadas compete na defesa dessa mesma ordem», e recusou o argumento de que a revolução terminara a partir do momento em que entrou em vigor a Constituição e que se justificava «a completa normalização das Forças Armadas em termos da sua autonomia relativamente ao poder político». Para o presidente da Comissão Constitucional não existia um «divórcio indiscutível entre parte do CR e a Instituição Militar», existindo sim «divergências no interior do próprio CR quanto à natureza do órgão e, consequentemente, quanto à sua posição face às Forças Armadas» que poderiam levar «à decomposição do órgão, à sua paralisia e ao seu completo descrédito» e conduzir as próprias Forças Armadas a rejeitar «qualquer forma de subordinação ao poder político». Nesse sentido, concluiu a sua exposição, defendendo que era necessário procurar consensos e não afrontamentos e que o CR deveria debater as suas próprias funções e relações com as Forças Armadas, a fim de evitar «situações de ruptura institucional que teriam como óbvia consequência a desagregação do sistema democrático e da ordem constitucional».

Esta posição adoptada por Melo Antunes voltou a ser rebatida pelo chefe da Força Aérea. Duas semanas mais tarde, Lemos Ferreira deixou novamente expressa sua crítica às opiniões manifestadas pelo presidente da Comissão Constitucional. Para o CEMFA, as Forças Armadas tinham «como adquirido a sua plena subordinação ao poder político», não existindo qualquer perigo de estas se «autoproclamarem independentes pela via do antagonismo face a alguns membros do CR», cenário que, em seu entender, não favorecia «credibilidade mínima a qualquer observador atento». O problema, em sua opinião, era existirem «ópticas de comportamento muito distintas» e não apenas «diferentes concepções». Lemos Ferreira afirmou que o CR estava dividido entre aqueles que entendiam que ao Conselho apenas competia «aconselhar e garantir» e aqueles que defendiam que o Conselho devia «frequente e publicamente interferir de acordo com o seu exclusivo critério», sendo que «ao extravasar-se da acção por excepção e passar-se à ingerência como actuação corrente» fomentava-se «a perturbação no interior do Conselho da Revolução, nas Forças Armadas e no contexto nacional geral», pois sempre que se interferia criavam-se «apoiantes e opositores» e fornecia-se «combustível adicional à luta política que nos envolve».

Esta visão crítica sobre o CR era partilhada pelos chefes dos outros dois ramos das Forças Armadas.

Quatro meses mais tarde seria o chefe de Estado-Maior do Exército, general Pedro Cardoso, a afirmar, nas cerimónias do dia do Exército, que o ramo que dirigia não se confundia nem tinha «sido atingido pelo desgaste da imagem política sofrida pelo Conselho da Revolução». Pedro Cardoso considerou que esse desgaste resultava de uma «prática política incorrecta» de alguns elementos do CR e sublinhou que os militares deveriam permanecer isentos e manter um «rigoroso apartidarismo». Depois de referir o desagrado com que o ramo que dirigia acompanhava a actuação de alguns dos seus elementos que «usufruindo de situações especiais» tiravam partido da «impunidade e da irresponsabilidade» que essas situações lhes ofereciam, defendeu que em democracia os militares não poderiam ter outra intervenção na evolução política que não fosse através do voto individual, e apontou para o ano de 1981 como aquele em que seria concluído «um importante período da história dos sistemas políticos em Portugal», na medida em que nessa altura se registaria uma grande modificação na vida constitucional com o «regresso da aprovação das leis que regem as instituições militares às suas sedes tradicionais nos órgãos de soberania, ou sejam, à Assembleia da República e ao Governo». A terminar, declarou que «o Exército na sua prática, já secular, saberá continuar a reger-se por leis cuja aprovação lhe não pertence e o militar, individualmente como membro da Instituição Militar que é o Exército, saberá obedecer aos seus chefes através de uma hierarquia que culmina no seu comandante supremo — o Presidente da República seja ele civil ou militar».

Estas declarações públicas do CEME foram discutidas dias depois no Conselho da Revolução. Vasco Lourenço «manifestou o seu protesto pelo ataque feito ao Conselho como órgão de soberania». No mesmo sentido foram as declarações do conselheiro Martins Guerreiro que afirmou estar a assistir-se ao «ressurgir de ideias defendidas antes do 25 de Abril», e de Franco Charais, que lamentou que as Forças Armadas se fossem subordinar ao poder civil «em situação difícil», uma vez que estavam «divididas, não estruturadas, e com os seus problemas fundamentais por resolver», não acreditando que fosse possível alterar-se essa situação até ao termo de vigência do CR. Também Pezarat Correia manifestou idênticas preocupações, e Costa Neves «condenou os ataques desferidos a membros do Conselho pelo general Pedro Cardoso, defendendo que essa atitude contribuía para a «confrontação da bipolarização». Já Almeida e Costa afirmou que, «sob um manto de aparente tranquilidade», as Forças Armadas encontravam-se numa situação de «fragilidade assinalável», que os militares estavam apreensivos quanto ao futuro e advogou que o CR deveria assumir «um maior papel de intervenção dentro das suas competências, sob pena de deixar as Forças Armadas em situação idêntica àquela em que se encontravam antes do 25 de Abril».

Estas ideias foram prontamente refutadas pelos chefes da Armada e da Força Aérea que saíram em defesa do seu colega do Exército. O chefe do Estado-Maior da Armada, Sousa Leitão, referindo-se à ideia defendida por um conselheiro, oficial da Armada, segundo a qual o CR deveria assumir um papel mais interventivo, afirmou que essa via só seria justificável caso o CR desejasse assumir o controlo efectivo das Forças Armadas, e o chefe do Estado-Maior da Força Aérea, Lemos Ferreira, criticou aqueles que achavam que era possível assegurar a coexistência de uma revolução e de uma institucionalização democrática do sistema político. Já o principal visado, Pedro Cardoso, afirmou que as suas declarações traduziam a opinião do Exército e estavam «em consonância com os partidos no que se refere à extinção do Conselho da Revolução», assumindo «inteira responsabilidade» pelas declarações proferidas dias antes. Irónico, o CEME lamentou «a frustração» sentida pelos responsáveis pela revolução e afirmou estar «profundamente motivado».

Esta discussão prolongou-se pela reunião seguinte. Almeida e Costa retomou o debate lendo um texto muito crítico sobre a situação em que o CR se encontrava. Começando por lembrar que o CR não era uma «unidade militar mas um órgão de soberania», afirmou que os seus membros tinham no Estado, à excepção do Presidente, o mesmo grau hierárquico. Em causa estava o confronto travado com o seu colega conselheiro, mas superior hierárquico, Sousa Leitão. Depois deixou um aviso: «é evidente que, se no seio deste órgão não me for consentida a liberdade de expor os meus pontos de vista, exprimir opinião, fazer propostas, votar em liberdade de consciência, em suma, exercer com total plenitude as minhas funções, não recuarei perante a utilização de meios radicais mesmo que pouco ortodoxos». Feita a ameaça, defendeu que o CR era, sobretudo em matéria militar, «o quase passivo agente da vontade dos chefes dos Estados-Maiores» e que o Presidente da República, que também era CEMGFA, tinha utilizado o seu prestígio e a sua autoridade política, legitimada pelo voto popular, para que se tivesse cristalizado um certo processo de trabalho, que os chefes dos ramos tinham como adquirido. Ora, depois de fazer uma autocrítica, reconhecendo que também ele tinha aceitado essa prática, Almeida e Costa defendeu que esse método estava esgotado. Na opinião deste conselheiro, era necessário que o CR reassumisse a plenitude das competências de que era titular mas que «raramente» tinha exercido. Não estava em causa, em seu entender, a extinção do Conselho, seguindo os preceitos constitu- cionais, situação que deveria verificar-se assim que fosse publicada a Lei de Revisão Constitucional. O perigo, na opinião de Almeida e Costa, estava precisamente no pólo oposto, nas críticas que os chefes militares dirigiam ao CR, que poderiam ser interpretadas como um condicionamento e uma intromissão no processo de revisão constitucional.

Esta declaração foi aplaudida por muitos conselheiros. Franco Charais afirmou que se tratava do «esqueleto das contínuas denúncias» que os membros do CR vinham fazendo. Costa Neves, Vasco Lourenço, Marques Júnior e Pezarat Correia manifestaram concordância com a exposição, chamando a atenção para a situação existente no interior das Forças Armadas, para as perseguições e para os problemas relacionados nos campos da justiça, da disciplina e de deontologia.

Torna-se, pois, clara a existência de uma profunda divisão no seio do CR relativamente ao papel que este órgão de soberania deveria desempenhar no processo de consolidação do regime democrático. Mais do que uma divisão entre civis, desejosos de pôr termo ao período de transição, e militares, defensores da manutenção do status quo, este conflito deve ser analisado numa óptica alargada, que passa também pelo interior do próprio CR. Em ambos os lados da barricada existiam civis e militares, tendo o CR desempenhado um papel central em todo este processo.

É neste contexto que devemos observar os rumores sobre a existência de um pronunciamento militar envolvendo elementos do CR, registados no início de Março de 1980.

Na sequência das preocupações manifestadas pelo Presidente da República relativamente à forma como a política externa estava a ser conduzida pelo governo da AD85, o CR debateu esse assunto no final de Fevereiro de 1980. Na origem deste debate encontrava-se a situação de Timor-Leste. Ramalho Eanes estava preocupado com a existência de perseguições aos timorenses que tinham recusado a nacionalidade indonésia e desejava intervir, uma vez que a Constituição determinava que Portugal tinha a responsabilidade de promover e garantir o direito à independência dessa antiga colónia e estipulava que essa tarefa era responsabilidade do Presidente, assistido pelo Conselho da Revolução, e do governo.

Foi neste contexto que o conselheiro Garcia dos Santos elaborou um extenso documento onde se analisava o problema do relacionamento entre os diferentes órgãos de soberania no âmbito das relações externas num regime semipresidencialista. Para Garcia dos Santos, que entendia que cabia ao Presidente definir as grandes linhas da política externa, era necessário encontrar-se um mecanismo que permitisse evitar que as mudanças de governo produzissem alterações bruscas no campo da política externa, sendo para esse efeito proposta uma estreita colaboração entre a Presidência e o governo. Em caso de confrontação, e antes de se chegar a uma ruptura definitiva, Garcia dos Santos propunha que o Presidente dirigisse mensagens à Assembleia da República, uma vez que competia ao Parlamento apreciar os actos do governo. Foi nesse sentido que se pronunciou a maioria dos conselheiros, que defenderam «a necessidade de haver um profundo consenso entre os órgãos de soberania» que tinham responsabilidades neste domínio.

Opinião diferente foi manifestada pelo conselheiro Ribeiro Cardoso, que apesar de notar «uma excessiva autoconfiança, um certo triunfalismo e, até, uma certa arrogância» nas atitudes do novo governo, considerou-as próprias «do vencedor que exorbita a sua própria vitória», defendendo que situações semelhantes só não tinham acontecido anteriormente porque os outros governos não tinham o «conforto» de uma maioria parlamentar e dependiam do Presidente. Ribeiro Cardoso lembrou que outros executivos tinham também manifestado «um certo desagrado em relação a algumas iniciativas presidenciais no campo da política externa (por exemplo, às viagens do tenente-coronel Melo Antunes)» e que nada garantia que não tivessem adoptado posições semelhantes se também tivessem o suporte de uma maioria na Assembleia da República. Acresce que em seu entender as medidas adoptadas pelo executivo PSD/CDS no campo da política externa poderiam ser plenamente subscritas pelo Presidente Eanes «se lhes fosse tirado um certo tom de agressividade», e se fossem comparados os programas dos governos constitucionais verificar-se-ia «claramente que o programa sobre política externa do VI Governo não briga com os seus antecessores». Nesse sentido, este conselheiro considerava que não existia «um choque entre duas concepções de política externa», mas somente «um desfasamento na intensidade e no tom duma mesma política». Relativamente aos poderes presidenciais, Ribeiro Cardoso lembrava que o PR poderia retirar a confiança ao governo, destituindo-o, e dissolver a Assembleia mediante algumas condições, pelo que tinha grandes poderes. No entanto, não tinha competência para se substituir ao governo ou à Assembleia, «porque, se assim fosse, o Presidente seria ele próprio o chefe do executivo e estaríamos perante um regime presidencialista. Tanto mais que, a assumir a validade da argumentação de que é ao Presidente que compete definir as linhas gerais da política externa, não se vê porque se não há-de aplicá-la igualmente no âmbito da política interna». A concluir, Ribeiro Cardoso defendeu que sem razões suficientemente fortes o Presidente não deveria retirar a confiança política ao governo, por entender que uma medida dessa natureza, dada a ainda fraca implantação da democracia, poderia «fazer renascer o gérmen da “Ordem”» e, num claro recado dirigido a alguns dos seus colegas do CR afirmou: «Compreende-se que seja problemático para algumas pessoas o facto de se notarem fortes sinais conservadores neste executivo, que podem ser considerados como um prenúncio de regresso ao passado, mas desde que se aceitaram as regras do jogo democrático esse risco tem de ser aceite, a não ser que se defenda uma original democracia, amputada de um dos seus membros, a direita».

Este debate não terá ficado por aqui. A imprensa de direita revelou, no dia 4 de Março, que na sequência desta discussão alguns membros do Conselho da Revolução tinham analisado «alternativas revolucionárias à eventual demissão do governo». Em causa estaria um «pronunciamento militar» que, entre outros aspectos, passava pelo afastamento dos chefes dos três ramos das Forças Armadas. Nesse mesmo dia, um comunicado do governo relativo a uma greve do sector dos transportes deu maior visibilidade a este rumor, ao considerar que as greves iriam «numa estratégia de afrontamento político e de desestabilização das instituições democráticas» que envolvia não apenas dirigentes da oposição mas também elementos do CR.

Sá Carneiro tinha em seu poder elementos que lhe permitiram alimentar esta polémica. É que a discussão, divulgada em primeira mão pelo jornal O Dia, ocorrera de facto. Tratou-se, no entanto, de uma mera conversa informal entre alguns conselheiros no bar do edifício do EMGFA onde se reunia o Conselho da Revolução. Sucede que esta conversa foi gravada e a gravação chegou às mãos do Primeiro-Ministro que tratou de fazer chegar a informação à imprensa90.

Perante as notícias, o Conselho da Revolução emitiu um comunicado onde estas eram consideradas «especulativas» e «caluniosas». De acordo com o CR pretendia-se «lançar a perturbação entre militares, provocar o confronto entre órgãos de soberania e impedir o regular funcionamento das instituições democráticas». Nesse sentido, o Conselho repudiava «com toda a firmeza as suspeitas que sobre alguns dos seus membros foram lançadas», mas reconhecia alguma veracidade às notícias, pois criticava «o aproveitamento desleal» que era feito do conhecimento que alguns órgãos de comunicação social, personalidades e instituições tinham «de documentos de trabalho ou de fragmentos dos debates travados no decorrer das sessões».

Também o Presidente da República se pronunciou publicamente sobre este assunto. Ramalho Eanes denunciou a existência de «notícias e comentários que deliberadamente distorcem, inventam ou usam de modo capcioso» determinados factos, e afirmou que o CR não debatera a demissão do governo, rejeitando também a existência de qualquer pronunciamento militar. Para Eanes, tratava-se de um episódio muito grave que constituía «um dos exemplos mais negativos de utilização da comunicação social para a obtenção de fins políticos desde a institucionalização da democracia em 1976». Em sua opinião, o que estava em causa era a intenção, que só podia ser deliberada, de se provocar «uma crise política artificial, quando nada justifica nem aconselha». Nesse sentido, considerava que tinham de «ser tomadas medidas exemplares para punir os responsáveis morais e materiais desta perturbação da ordem democrática», pelo que o Presidente anunciava que iria solicitar que o governo encarregasse a Polícia Judiciária de conduzir uma investigação aos acontecimentos, processo que não seria difícil, uma vez que se conheciam «os receptores finais destas falsas notícias».

Com o argumento de que não aceitava transforma-se em polícia dos órgãos de informação, Sá Carneiro recusou dar seguimento à investigação defendida pelo Presidente da República93. Um rigoroso e completo inquérito, que dificilmente chegaria a bom porto dado envolver o segredo profissional dos jornalistas, afectaria não apenas o Primeiro-Ministro mas também elementos do Conselho da Revolução e das Forças Armadas, que estavam envolvidos tanto na «conversa de café» como na fuga de informações. Este episódio serviu, no entanto, para acentuar as divergências existentes no Conselho da Revolução. Na reunião em que foi analisada esta polémica, Vasco Lourenço afirmou que «a situação se estava a agravar e que havia conselheiros que se situavam em campos opostos», lançando ainda a dúvida de que era «objecto de preocupação específica das informações militares».

Os conflitos entre as duas grandes correntes representadas no interior do Conselho da Revolução eram cada vez notórios e Sá Carneiro procurou utilizá-los em seu favor. Pouco depois deste episódio, o Primeiro-Ministro convidou os chefes dos três ramos das Forças Armadas e o vice-CEMGFA para um almoço em São Bento, onde também estiveram presentes o vice-Primeiro-Ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros, Freitas do Amaral, o ministro adjunto do Primeiro-Ministro, Pinto Balsemão, o ministro da Defesa, Amaro da Costa, o ministro das Finanças, Cavaco Silva, vários secretários de Estado e elementos do gabinete do Primeiro-Ministro. Apesar de Vasco Lourenço ter manifestado a sua preocupação pelo facto de este almoço poder vir a ser explorado jornalisticamente numa altura em que faziam manchetes nos jornais notícias sobre as más relações existentes entre Belém e São Bento, o Presidente deu o seu prévio aval à participação dos chefes militares neste encontro95. Entre o risco de contribuir para continuar uma polémica ou de ser acusado de contribuir para o corte de relações entre as chefias militares e o governo, Ramalho Eanes optou pelo primeiro.

No horizonte começavam já a aproximar-se as eleições presidenciais. Para os partidos da AD era importante que Ramalho Eanes não fosse visto pelos eleitores como o candidato que reunia o apoio das Forças Armadas e, por isso, os dirigentes destes partidos estavam interessados em estabelecer pontes com a hierarquia da Instituição Militar, uma vez afastada a hipótese de a Aliança Democrática apoiar uma candidatura civil.