Índice

Índice

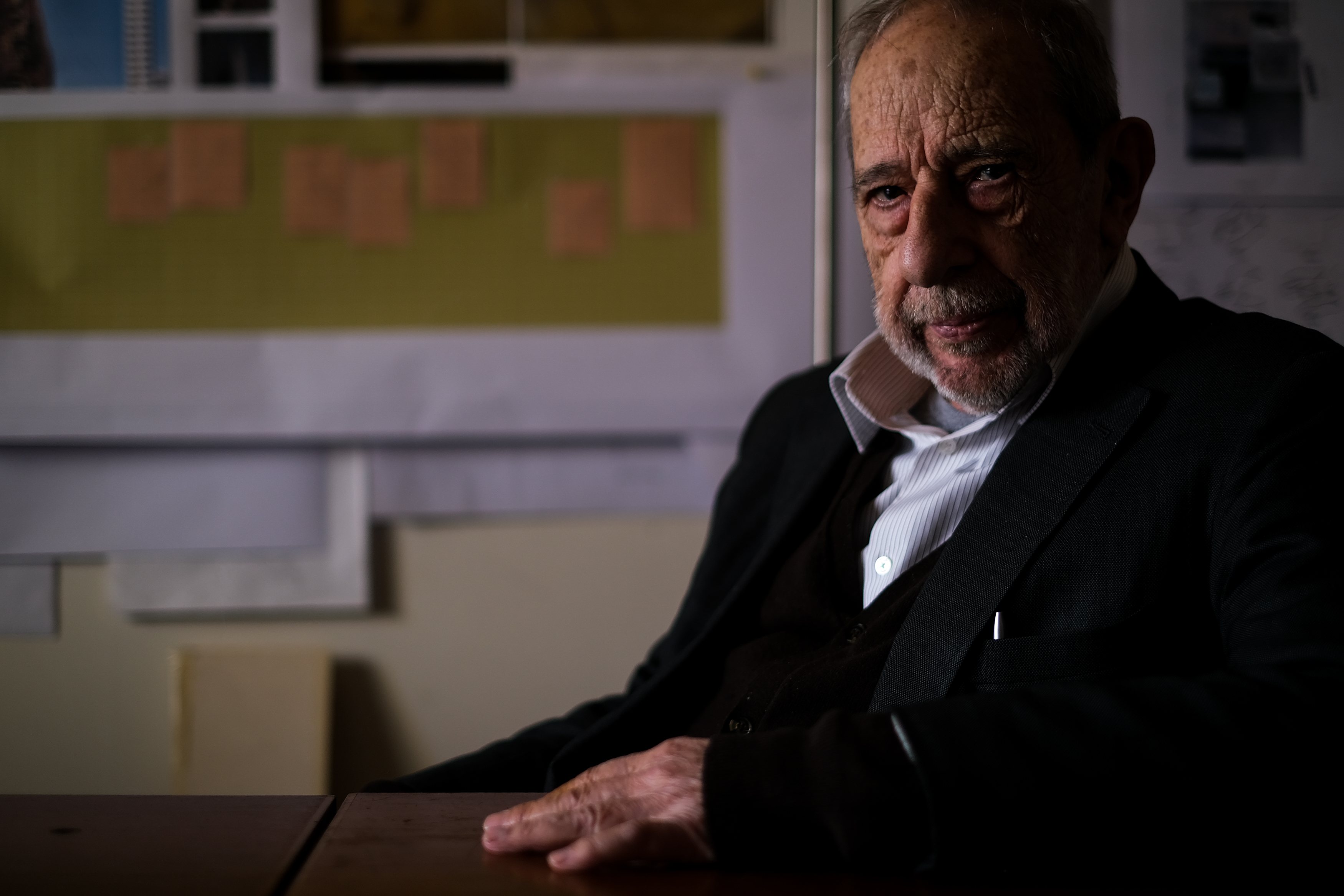

“Esta entrevista é sobre o quê? Sobre mim? Mas eu já sou um assunto velho”, diz a sorrir, enquanto percorre lentamente um ateliê silencioso com as paredes repletas de desenhos, mesas cheias de maquetes e janelas com vista para o Douro. Na sua sala, Álvaro Siza Vieira tem uma mesa comprida com um cinzeiro a transbordar de beatas, latas com canetas e tesouras, uma lupa, uma calculadora e vários dossiês cheios de desenhos e esquiços, há molduras e tábuas de madeira pousadas no chão e rolos de papel encostados junto à porta. “Antes de me sentar, vou só buscar água e tabaco porque isto parece que vai ser demorado.”

Regressa sem pressa e fala do tio que o ensinou a desenhar no colo, da casa da sua infância em Matosinhos, do pai com quem era muito difícil zangar-se, das férias de família em Espanha ou da descoberta de Gaudí. Queria ser escultor, comprava barro e até fazia pequenas figuras, mas a arte de projetar edifícios prevaleceu, tanto no papel como na vida. Recorda então o curso improvável, a influência de arquitetos como Fernando Távora, os primeiros trabalhos e a falta de confiança que garante ainda hoje ter.

Explica como o que desenha, às vezes até sentando na cama com preguiça matinal, é sempre o reflexo do seu olhar, que pisca com uma curiosidade de menino, e de como a esferográfica e o papel se tornaram também um vício, um remédio e uma cura.

Siza fala olhos nos olhos, é um diplomata que não conhece a rigidez ou as palavras mais abruptas, tem um sentido de humor subtil e delicado e parece pensar em cada palavra que diz com uma ponderação visível para lá da nuvem de fumo do tabaco. Entre goles de água, vai também gesticulando o que o aborrece, como o estado atual de uma profissão “asfixiada” e em “agonia”, a reabilitação urbana ou a falta de iniciativa política para tornar a arquitetura acessível a todos.

Aos 88 anos, aquele que foi o primeiro português a ganhar um Pritzker não se sente um dos melhores, muito menos o melhor, relativiza os prémios, considera-os circunstanciais, e acha os elogios um exagero. Nunca se deixou deslumbrar e continua a ver-se como um homem igual a tantos outros, mesmo não o sendo. Garante que teve mais obras que correram mal do que as que correram bem, mas delas ficam apenas as memórias e as dúvidas, sempre as dúvidas.

Tem edifícios espalhados por dezenas de países e o seu traço, aparentemente simples, tornou-se inconfundível, assim como o seu respeito pelo lugar e o seu diálogo com o tempo. Modernista, poético e intuitivo, assim é Siza Vieira como arquiteto, aquele que se senta à mesma mesa todos os dias, mesmo no silêncio dos fins de semana. “Enquanto estou a trabalhar, estou bem.” A sua vida funde-se e confunde-se com o trabalho e para o resto do mundo ainda bem que assim é.

Enquanto olha serenamente pela janela o rio e algumas nuvens — afinal é la fora que o seu legado acontece — toca um telefone. Tira do bolso um telemóvel com teclas e diz imediatamente: “Não tenho outro porque não sou de grandes máquinas, elas estragam-se sempre nas minhas mãos.” Nessas mãos, enrugadas pelo tempo, cabem apenas desenhos, ideias e saudade. Viúvo e com dois filhos, Álvaro Siza Vieira tem o corpo frágil, tem dores, mas no discurso mostra lucidez, inteligência e muita pronúncia do Norte.

Garante não ter medo da morte, apesar de pensar nela várias vezes, confessa que gostava de morrer a dormir e se possível sem sofrer e com um belo sonho. Não se considera um homem feliz, mas falar de arquitetura sem mencionar o seu nome será sempre uma infelicidade.

▲ "A arquitetura está na agonia porque a maioria pensa que é uma atividade de capricho, de gente rica, um luxo”

(Rui Oliveira/Observador)

O tio que ensinou a desenhar, a escultura em barro e a descoberta de Gaudí

Não dá muitas entrevistas, disse uma vez que são um “acidente de percurso”. Não acha relevante dar entrevistas? Tem sempre uma agenda preenchida ou não gosta mesmo de falar de si?

Começam a ser muitas, mas gosto. É uma maneira de conversar e pensar em assuntos que às vezes não nos vêm à memoria. Eu gosto, mas acho que há um exagero muito grande, temo que quando uma pessoa vir o meu nome no jornal já passe à frente porque já está farta. Nós não estamos sempre a inventar, não é?

Que imagem é que acha que as pessoas têm de si?

Depende muito, há pessoas que pensam bem e há pessoas que pensam mal, como acontece mais ou menos com toda a gente, é difícil haver um consenso universal em relação a uma pessoa. Também é bom ouvir críticas, quem as faz não é necessariamente por não gostar de mim, mas também é bom para não esquecer o uso da autocrítica.

É muito autocrítico?

Se calhar não sou o suficiente, porque quando há críticas e se atenta a qualquer aspeto em que não se pensou ou se acha a crítica justa é porque a autocrítica falhou.

Acontece-lhe muitas vezes?

Não sei, nunca contabilizei.

Estamos num ateliê de arquitetura com vista para o rio Douro, cheio de maquetes e desenhos, mas poderíamos estar numa oficina de escultura, talvez um pouco mais desarrumada e sombria. Porque é que queria ser escultor?

Passei pela fase de querer ser bombeiro e outras coisas que já não me lembro e depois surgiu a escultura. Deve-se certamente ao meu gosto pelo desenho que começou muito cedo pelo empenho e entusiasmo de um tio que meteu na cabeça que eu devia desenhar. Com cinco ou seis anos ele sentava-me no colo e ensinava-me a desenhar cavalos, eu era uma negação absoluta para o desenho, mas ele conseguiu dar-me uma coisa inestimável que foi o entusiasmo por aquilo. Quem sabe se eu nunca pensaria em desenhar se não fosse o colo do meu tio?

Foi uma descoberta?

Não foi bem uma descoberta, era mais uma maneira de passar o tempo. Naquela altura, na minha família éramos uns 12, entre avós, tias, pais e irmãos, vivemos muito tempo em casa da minha avó, na rua Brito Capelo, em Matosinhos. Quando tinha 15 anos nasceu a minha irmã Teresa e passámos a ser cinco, a densidade já devia ser demasiada e o meu pai arranjou uma casa próxima para mantermos sempre essa ligação familiar.

Como era esse seu tio e como era a casa da sua infância?

A minha família era grande e a mesa de jantar combinava porque também era grande, quando acabávamos de jantar as mulheres arrumavam a loiça e ficava a família toda à volta da mesa. As casas naquela época não tinham sala de estar, a sala de jantar era onde se comia e se ficava, a vida para lá das refeições era toda feita ali. Cada um fazia o seu tipo de trabalho, as senhoras tricotavam, o meu pai, que era engenheiro e professor na Escola Infante Dom Henrique, ficava a corrigir os trabalhos dos alunos e o meu tio ficava a ensinar-me a desenhar. Mais tarde convenceu-me a assinar os desenhos e inventou o ‘Ajo’, porque sou Álvaro Joaquim, entusiasmava-me muito e comecei a gostar de desenhar. Às vezes também jogávamos ping-pong na mesma mesa, era uma mesa muito polivalente [risos].

Quando entra em Belas Artes, pensa logo em estudar escultura?

Sim, quando andava no liceu descobri uma casa que vendia barro, então comprava nacos de barro e começava a trabalhar, lembro-me de fazer um busto do meu tio e umas figuras pequenas. Dado o meu interesse por isso, no Natal, na Páscoa e no meu aniversário ofereciam-me livros de arte, daqueles pequenos a preto e branco com má qualidade de impressão, ainda tenho uns guardados. Aí comecei a ler, dos clássicos até aos impressionistas, cada número correspondia a um personagem, do Picasso ao Matisse, mas também existiam muitos escultores.

Mas o seu pai torceu o nariz a essa opção, não foi?

O retrato que as famílias faziam do escultor era de um boémio que passava fome, o meu pai ficou preocupado, falou comigo e disse para não seguir escultura porque era uma vida sem futuro.

Porque era tão difícil contrariar o seu pai?

Porque era encantador, boa pessoa, muito amigo da família, protetor e um homem culto. Desde muito cedo começámos a ir ao ciclo de Belas Artes, onde éramos sócios, o meu pai era um apaixonado por cinema, havia sempre um jornal de cinema lá em casa que ele todos os meses recebia. Era uma pessoa com muitos interesses, além de ser um bom engenheiro eletrotécnico, e não me apetecia nada zangar-me com ele. Pensei ir para a Escola de Belas Artes, onde havia pintura, escultura e arquitetura, escolhia arquitetura e depois pé ante pé mudava-me para escultura. Era esse o meu plano.

Mas isso nunca chegou a acontecer…

Não porque apanhei a escola num período apaixonante. Coincidiu com o facto de o Carlos Ramos se ter tornado diretor e ter reformulado o curso e todo o corpo docente. Entrou uma nova geração, dez anos mais velha do que os alunos, gente que lutava e ansiava pela modernidade, que não era uma coisa nada fácil na época. Um deles, o Fernando Távora, era membro do CIAM – Congresso Internacional da Arquitetura Moderna, e trazia para a escola, uma escola pequena, coisas muito importantes. Depois de viajar contava tudo nas aulas e mais tarde, quando comecei a trabalhar no seu escritório ainda no meu tempo de estudante, senti que trazia esse novo fôlego.

Se não fosse o arquiteto Fernando Távora a perder tempo consigo, no sentido de prestar atenção ao que fazia, o seu percurso teria sido o mesmo?

Ele não perdia tempo comigo nem com os estudantes em geral, no espírito dele ganhava tempo. A maneira como ele tratava os colaboradores no escritório era excecional, entrei sem ter ainda acabado o curso, não tinha experiência nenhuma, e ele ouvia sempre as pessoas. Teve influência decisiva para mim porque eu era um aluno fraquinho, não tinha interesse nenhum nem informação nenhuma sobre a arquitetura. Lembro-me que na primeira obra em que trabalhei o encarregado tratava-me por engenheiro e um dia disse-lhe: “Oh homem eu não sou engenheiro, sou arquiteto. Trate-me por Siza ou por arquiteto.” Ele respondeu-me: “Ah, mas eu tenho tanta consideração por si e pelo seu trabalho que para mim é um engenheiro” [risos].

Quando é que percebeu que queria mesmo trabalhar em arquitetura?

Comecei a interessar-me, muitas vezes por equívoco. Lembro-me que durante alguns anos fazia férias com os meus pais em Espanha, o meu pai gostava muito do país e nunca conduziu, por isso alugávamos um carro grande e cada ano fazíamos uma região diferente. O meu pai preparava sempre as viagens, tinha livros, panfletos e explicava-nos o que íamos ver. No ano em que fomos à Catalunha lembro-me de ver um livrinho do Gaudí. Nunca tinha ouvido falar naquele nome, quando vi fotografias do seu trabalho pensei que era escultura e interessei-me. Depois visitámos muitas obras dele em Barcelona e quando entrei num dos seus apartamentos percebi que tinha tudo o que a minha casa tinha. Era uma casa do século XIX, tinha rodapés, puxadores nas portas e relevos no teto, tudo ali simplesmente cantava, havia uma harmonia perfeita e foi aí que percebi que existia uma diferença entre o que era escultura e o que era arquitetura. Depois houve esse impacto numa escola que estava a efervescer e tinha um ambiente de entusiasmo, há uma aula de projeto em que o diretor Carlos Ramos viu pela primeira vez o meu trabalho e disse uma coisa que teve em mim uma influência enorme. Ele fez o que fazia sempre, sentava-se, debruçava-se sobre o trabalho, enrolava devagar um cigarro com mortalhas sem dizer nada, puxava uma tesourinha do bolso para aparar as pontas do cigarro e começava a falar. No meu caso, disse: “Olhe, não vou fazer nenhuma crítica porque olhando para o seu trabalho vejo que não faz a mínima ideia do que é arquitetura, nem a moderna nem a antiga. Só lhe dou um conselho, vá a uma livraria e compre umas revistas de arquitetura.” E assim fiz. Fui com o meu pai à livraria e a minha sorte foi tal que uma das revistas era sobre o [arquiteto finlandês] Alvar Aalto. Fiquei maravilhado, para mim aquilo foi fulminante, foi tiro e queda.

A falta de confiança, a importância do olhar e a esferográfica

Lembra-se do primeiro trabalho?

Tinha uns 13 anos e meu pai encomendou-me um anexo lá para casa, um sítio para estudarmos. O meu irmão estava a acabar o curso de engenharia química e precisava de um laboratório, com uma banca e chaminé para fazer as suas experiências, e uma mesa para eu desenhar, estudar ou conversar com os amigos. Pediu-me um anexo com telhado, umas consolas para colocar vasos na fachada, eu lá fiz o que ele me mandou, mas ainda não era um modelo de arquitetura. O meu primeiro trabalho foi um portão com coberto na casa de um outro tio, muito à maneira de Gaudí se assim se pode dizer, e depois foi uma cozinha em casa da minha avó. Mas o primeiro trabalho com projeto submetido na câmara, ainda não assinado porque ainda não tinha terminado o curso, foram quatro casas em Matosinhos que ainda lá estão, em frente à igreja. Era para uma família de mestres de traineira.

Ficou amigo dessa família?

Sim, há uns dois anos morreu o proprietário de uma das casas. Antes disso ainda estive com ele nessa casa, conversámos imenso.

Quando começou a ganhar confiança no seu trabalho?

Ainda não comecei a ganhar confiança no meu trabalho, sempre que um trabalho surge há um período quase de pânico e de nervosismo, ainda hoje isto acontece e não estou mesmo a exagerar. O nervosismo de encontrar uma ideia que pareça ser a certa e depois há o tempo que passa, os prazos, os contratos. Fico nervoso e claro que uma ideia não aparece assim facilmente.

De onde é que vêm os seus desenhos? Mais da memória ou mais do tempo presente?

Dessas duas coisas e muitas mais, mas a memória é muito importante. No meu tempo de estudante foi importante o surto de informação que existiu depois do fim da guerra e a mudança de atitude do regime em relação a uma geração que lutava pela modernidade. O que o regime pretendia era uma arquitetura nacional, com restrições na expressão arquitetónica, o que era um disparate sem sentido. Depois da guerra, o regime foi obrigado a uma relativa abertura porque já não havia nem Hitler nem Mussolini. Por outro lado, houve um aumento tremendo de publicações de livros e revistas da área e isso começou a chegar a Portugal. Nos anos 20 e 30 podia dizer-se que Portugal estava na contemporaneidade, lembro-me de ver num antiquário revistas de arquitetura dos anos 30 e procurar o que se fazia na Holanda ou na Alemanha, havia informação e uma liberdade criativa e de expressão.

De que forma é que a sua personalidade, as suas vivências, o seu olhar e até as suas viagens estão naquilo que projeta?

Tem que estar. Para um arquiteto, e para um artista em geral, os olhos são o principal. Vive-se daquilo que se vê, uma imagem traduz o resto. Da mesma forma que para um músico os ouvidos são tudo.

Nunca teve medo de cegar?

Por acaso não, mas desde miúdo que sou míope, agora tenho a vista cansada, a vista o resto, mas há compensações. Quando aumenta a vista cansada, diminui a miopia, por isso é que uso menos os óculos.

▲ “É uma injustiça e uma violência morrer porque se está a criar problemas noutros que não têm culpa disso.”

(Rui Oliveira/Observador)

Desenha sempre com uma intenção ou também é uma forma de descomprimir e relaxar?

Muitas vezes desenhar é um remédio e uma cura muito grande perante os obstáculos e os incómodos do exercício da arquitetura. Por vezes estou cansado de problemas, o projeto não foi aprovado, este não gosta disto, aquele não gosta daquilo, esta profissão é muito fatigante pela complexidade e pelas interferências externas. Quando estou assim pego num lápis ou numa caneta e desenho sem intenção nenhuma. Li nessa primeira revista sobre o Alvar Aalto, que ainda tenho comigo, que quando o trabalho estava bloqueado e não lhe saía nada, ele deixava o estúdio e ia passear e pintar, muitas vezes nesse desenho surgia algo que quebrava o bloqueamento que sentia. Depois regressava ao estúdio e o projeto lá continuava.

É isso que faz quando está bloqueado?

Sim. Quando não tenho essa pressão, costumo desenhar figuras.

Desenha mais a lápis ou a caneta?

Mais com esferográfica. As canetas antigas eram uma chatice, tinha de mudar a tinta, elas às vezes secavam e era preciso limpar tudo, com a esferográfica é sempre a andar. Depois quando perdia uma caneta boa ficava podre, agora se perco esta é só mais uma, são baratas e fáceis de comprar. Por acaso houve uma coisa que reforçou o meu interesse pela esferográfica. Há uns anos fiz uma série de desenhos a pedido do Souto Moura para uma pousada que ele projetou. Comecei a fazê-los com a esferográfica, mas depois pensei que era uma obra com grande responsabilidade e talvez fosse melhor usar uma caneta com boa tinta e assim fiz. Passaram-se uns anos e a pousada quando não tinha hóspedes desligava o ar condicionado nos quartos, é um edifício antigo em granito e por isso tem uma certa humidade. A determinada altura descobriram que os desenhos estavam a desaparecer, o Eduardo trouxe-mos e percebi que os desenhos que tinha resistido foram os que fiz com a esferográfica, a partir daí nunca mais achei que seria um pobretanas avarento por trabalhar com esferográfica, a verdade é que ela dura mais.

Uma arquitetura em agonia, a habitação social e as falhas do poder político

Fez parte do projeto SAAL — Serviço de Apoio Ambulatório Local no período do 25 abril. A habitação social está intrinsecamente ligada à arquitetura?

Sim, é um serviço de maior utilidade e importância para a vida das pessoas. Nos anos 30 e 40, a arquitetura moderna ganhou notoriedade em relação às polémicas que sempre existiram pela comparação com o passado e com o clássico, essa notoriedade vem precisamente do serviço social que passou a ser uma prioridade. Os bairros de habitação social famosos na Holanda, na Alemanha e em Itália provam que depois da guerra o serviço social na arquitetura ganhou mais visibilidade e passou a ser uma obrigação dos governos cuidar da habitação. Existe o direito à habitação, mas enquanto não passar a existir o direito à habitação de qualidade está diminuído esse serviço. A arquitetura é conforto, comodidade, funcionalidade, mas o fim último é a beleza, a beleza resume tudo isso e o que é belo é sempre funcional. Fez-se muita e boa arquitetura, os programas de habitação social eram levados a sério.

Hoje não são?

Não, e não é apenas em Portugal, mas na Europa toda. A arquitetura está na agonia, a ideia da maioria das pessoas é que a arquitetura é hoje uma atividade de capricho, de gente rica, um luxo. Quando aparece timidamente arquitetura de qualidade diz-se que é elitista, não só com desprezo, mas com uma intenção destruidora.

Porque é que acha que isso acontece?

Por ignorância, muitas vezes também por oportunismo, mas muito por ignorância e alguma insensibilidade. O que é mais profundo na arquitetura é o facto de ser um serviço que tem como obrigatoriedade atingir a beleza, por vezes inatingível, e essa ideia acabou.

De que forma é que a arquitetura se pode tornar mais acessível?

Falando de habitação social, com programas que financiem essa habitação. O programa SAAL surgiu porque havia uma enorme percentagem da população que não tinha acesso à habitação, vivia em bairros de lata. Hoje a arquitetura já não é considerada uma atividade pública obrigatória, o que é uma pena. Depois, a predominância da ideia de que a economia é tudo e, por isso, pensa-se: luxo para quê e para quem? A qualidade da habitação reflete-se também no trabalho, por isso quem só pensa na economia e nas empresas deveria saber que quem vive mal não trabalha tão bem como poderia. Esta evidência está apagada e reflete-se depois nas condições de trabalho de um arquiteto que são pura escravatura porque o custo de tudo sobe, mas o custo do arquiteto desce. Quando se é chamado para um trabalho particular e se faz uma proposta de um contrato já me aconteceu várias vezes dizerem que conseguem aquilo por metade.

E o que responde?

Digo: “Pronto, então felicidades”. Se um arquiteto vai trabalhar para longe do seu posto de trabalho, anteriormente as normas do exercício da profissão determinavam o pagamento das deslocações. Tive agora um trabalho grande em Lisboa, as deslocações contavam muito e simplesmente disseram que não pagavam as deslocações. Hoje não há praticamente nenhum candidato a projeto que esteja disposto a pagar as deslocações e depois dizem que contratar um arquiteto é caro. O único país na Europa onde continua a ser possível trabalhar é a Suíça, porque não pertence à comunidade europeia e como tal não respeita estas normas. Não sou antieuropeísta, longe disso, mas no que respeita à arquitetura a comunidade europeia é um desastre. Nas antigas normas do exercício da profissão havia por exemplo uma tabela de honorários mínimos, a Ordem dos Arquitetos tinha uma comissão de ética e se um profissional trabalhava abaixo do que a tabela impunha era chamada a comissão e o arquiteto arriscava-se a ser expulso da ordem. Hoje não é assim, em nome da bondade e da livre concorrência o que se está a criar é um clima de corrupção que não me lembro de ver na minha profissão. Há um reforçar desse desprezo do que significa a arquitetura em termos de qualidade de vida para toda a gente.

A solução passa pelo poder político?

Sim, todo este desastre vem da comunidade europeia. Estamos a falar de Portugal, mas isto é exatamente igual, por vezes até pior, em França, Itália e por aí fora. Acho que há uma tendência para acabar com o arquiteto, há sinais como o uso dos encargos de conceção e de construção que deixa os arquitetos e os projetistas nas mãos dos construtores e a pormenorização na arquitetura já não se faz.

A arquitetura está hoje pior também a nível criativo?

Potencialmente não porque há melhor formação, mas na prática está na agonia e o mais grave é que não é só cá.

O processo criativo, os prémios e as dúvidas

Defende que um bom arquiteto tem de trabalhar com tempo, que esta é uma arte lenta. É por isso que nunca se habituou aos computadores?

Eu habituei-me aos computadores, todo o escritório tem computadores e não os dispenso. O uso de computador é incontornável, é exigido quando entregamos um projeto e tem um papel relevante no serviço que é possível prestar. Agora não dispenso o resto, o computador é um instrumento como é a esferográfica, o lápis, a maquete, o desenho rigoroso ou o esquiço. O esquiço é muito importante porque é a preparação e a consolidação de uma ideia que é transportada para o computador, mas o esquiço sozinho é um desastre e pode enganar muito. O computador sozinho está manco, sozinha a maquete também não faz sentido, a nossa visão é sempre condicionada, geralmente vê-se de cima e um edifício é um todo que se percorre.

Faz muito esse exercício de percorrer o edifico quando está a desenhar?

Sim, é fundamental. O elemento de ligação de tudo na arquitetura, o tal cantar que defini em relação ao Gaudí, pressupõe exatamente fazer esse percurso. Não se faz bem um pormenor sem ter na cabeça o edifício todo, é importante ter presente essa ideia de materialização para conseguir pensar no puxador da porta.

▲ Casa de Chá da Boa Nova, Casa Cinema Manoel de Oliveira, Bairro da Bouça ou Piscina das Marés são algumas obras do arquiteto situadas no Porto, Matosinhos e Leça da Palmeira

©Adelino Meireles / Global Imagens

Como é o seu processo criativo? Gosta de trabalhar sozinho e em silêncio ou em equipa?

Tenho de saber trabalhar das duas formas. Hoje em dia um projeto de arquitetura é um trabalho de equipa interdisciplinar porque há uma concentração de saberes e ninguém consegue abarcá-los por inteiro. Se um arquiteto quiser encarar com o mesmo rigor e saber a estrutura de um edifício, o tratamento de ar, o mundo dos canos e dos esgotos, não lhe sobra tempo para a arquitetura. Gosto muito de trabalhar em equipa e com os engenheiros, mas preciso, como toda a gente, de ter momentos sozinho.

Acha que é fácil trabalhar consigo?

Isso tem de perguntar aos meus colaboradores [risos]. Não digo que é fácil, o espírito de trabalho de equipa é necessário para a qualidade e para o entendimento. Se qualquer um dos elementos é agressivo, egoísta ou egocêntrico a coisa já não funciona.

Já disse que “a beleza é o auge da funcionalidade”, mas o que é belo para si pode não o ser para o outro. Como lida com as críticas que fazem ao seu trabalho?

Tem acontecido mais ler críticas tão favoráveis que acho exageradas, tal como os prémios, que também acho um exagero. Um prémio sabe sempre bem, fico satisfeito, mas é preciso nunca perder a consciência de que um prémio vem por circunstâncias muito especiais ou podia não vir. Arquitetos que atingem qualidade no mundo há muitos e muito bons, muitas vezes penso: “Porque é que ganhei eu?”

Não acha que merece, que é o melhor?

O melhor não existe. Há muitos aspetos inerentes à arquitetura que ramificam a apreciação dos outros. Posso ser muito bom em determinadas circunstâncias e em determinados trabalhos, mas não acredito que haja o melhor.

Mas sabe que é um dos melhores?

Oiço dizer.

Não sente isso?

O que sinto é que há muitos e muitos melhores do que eu.

E o que sente quando ouve ou lê críticas menos boas?

Normalmente leio e vejo se me servem, se me são úteis ou se são disparates. Se forem disparates, não fico incomodado nem fico fico doente, mas sei que a crítica é necessária e indispensável nesta profissão.

Ao longo dos anos recebeu mais críticas construtivas ou disparates?

Construtivas são todas as que forem bem feitas, mas nós movemo-nos entre dúvidas, não há certezas em relação a atividade nenhuma. Acha que um escritor que está a escrever um livro está convencido que aquilo é genial? Não, tudo o que seja trabalho de criação contém uma grande percentagem de dúvida e a dúvida é o elemento mais útil e mais eficaz na arquitetura. Trabalhamos a partir de sequências de dúvidas, não podemos partir de certezas ou de iluminações súbitas caídas do céu. Há sempre um balanço entre convicções e dúvidas e não podemos supervalorizar uma e ignorar a outra, se não as certezas são capazes de derrapar. A dúvida pauta a atividade de qualquer criador.

Ainda costuma ter muitas dúvidas?

Muitas, principalmente no arranque dos projetos, mas não fico atormentado porque já tenho a experiência suficiente para saber que ela é necessária. Pode custar, exige uma concentração muito grande, pode causar inclusive sofrimento, mas é o elemento de trabalho certo, disso não tenho dúvidas.

Sente que há um antes e um depois de ganhar o Pritzker em 1992? O que mudou?

Senti mais oportunidades de trabalho, sobretudo lá fora. Em Portugal talvez até tenha existido uma diminuição.

Porque passou a ser mais caro?

Sou sempre o mais caro, pelo menos é o que oiço dizer [risos]. Posso dizer que proponho sempre o que eram os antigos honorários no tempo do regime anterior, que também não eram muito generosos em relação aos arquitetos, mas permitiam manter em funcionamento um escritório, até porque não havia as despesas a crescer exponencialmente, ligadas ao exercício da arquitetura, como agora.

Sente que o prémio lhe deu uma responsabilidade maior para não falhar? Foi uma validação de que estava a fazer a coisa certa?

Não, a dúvida não desaparece, ai de mim quando a dúvida já não existir. Este prémio é mundial, arquitetos com qualidade em todo o mundo não posso dizer que sejam mato, mas há muitíssimos, o calhar a mim foi circunstancial.

Se fosse hoje, acha que não ganhava?

Não ganhava porque já ganhei uma vez, julgo que não há memória de darem dois prémios Pritzker à mesma pessoa.

A reabilitação urbana e a memória que fica das obras

Portugal tem dois prémios Pritzker, mas na rua essa arquitetura de autor tão reconhecida e elogiada lá fora nem sempre é visível. Porque é que acha que isso acontece?

Há um descrédito absoluto, que chega a ser perverso e calculista, em relação aos valores da arquitetura. Dizem que é elitista e um luxo só para os ricos, ignorando a história da arquitetura moderna e contemporânea que é exatamente o contrário disso. O surto da arquitetura moderna vem exatamente do impacto do que significou um serviço social e é reconhecida por isso. Quando esse aspeto da profissão é menosprezado, está aberto o caminho para essas considerações. Houve um retrocesso e já não se pode dizer que lá fora isto nunca aconteceria, porque hoje é uma coisa universal, pelo menos na Europa.

Como vê a reabilitação urbanística de cidades como o Porto ou Matosinhos?

Vejo bastante mal, aliás vejo eu e vê toda a gente, penso eu. A ideia mais sintética do Porto é o rio e depois são as pontes, a paisagem é composta de socalcos feitos pelo homem, uns para o vinho do Porto e outros eram jardins de casas sobre o rio. Esses socalcos já quase desapareceram, desapareceu a paisagem do Porto, foi sendo degradada. O que foi feito ao longo do rio, que é o elemento chave da compreensão da cidade, é um desastre completo. De um modo geral não gosto, há coisas que sim, mas são muito poucas.

Imagina-se a viver noutra cidade que não o Porto?

Vivi até aos 30 anos em Matosinhos, mas quando casei mudei-me para cá e nunca mais saí daqui, agora já não tenciono sair.

▲ “Desenhar é um remédio e uma cura muito grande perante os obstáculos e os incómodos do exercício da arquitetura”

(Rui Oliveira/Observador)

Hoje diz que é mais requisitado para fazer recuperações do que edifício novos. Como se combate o problema da manutenção?

Infelizmente esse hábito perdeu-se por completo. Há algumas razões até compreensíveis como é o caso do Alentejo, por exemplo. A manutenção era impecável nos pátios nas casas tradicionais, havia gente que todas as semanas caiava as fachadas, mas quem fazia isso eram as mulheres que na altura ficavam em casa a tratar da família. Quando elas passam a trabalhar, tudo isso praticamente acabou. Hoje passamos na estrada e já não vemos mulheres com uma vara enorme a caiar o segundo piso da casa, isso compreende-se, mas não se substitui isso por outra coisa qualquer. É muito fatigante fazer recuperações, fica-se muito condicionado com obstáculos. Quando se recupera um edifício antigo não se sabe o que se vai encontrar profundamente, não se pode deitar abaixo o edifício, à medida que a obra avança surgem surpresas e aí é preciso fazer trabalhos não previstos. Com esta cegueira regulamentar não se pode fazer nada porque o preço é fixo e não se pode alterar nada, ou seja, não se conta com as surpresas que aparecem.

Prefere fazer obras grandes ou pequenas?

Ambas porque são muito diferentes. Prefiro ter atividade na grande escala e na pequena escala, são tipos de edifícios diferentes e para um arquiteto é indispensável, além da formação, a experiência a trabalhar nesses dois campos. Acho que quem faz um prédio grande sem nunca ter feito um pequeno tem uma grande probabilidade de não acertar, porque numa cidade eles estão lado a lado. Para quem acredita que é indispensável haver uma relação entre o que existe e o que se faz, nem que seja uma relação de oposição, é preciso essa compreensão do passado e do presente da arquitetura. Gosto de trabalhar diferentes tipos de edifícios, grandes, pequenos, densos, no campo ou numa rua estreita.

Há alguma obra que mais se orgulhe de ter feito?

Não, elogio em boca própria é vitupério, já dizia o Camões. A memória que tenho das obras e a forma como elas me tocam no dia a dia divide-se entre as que tiveram obstáculos tremendos, mau ambiente ou oposição e as que correram bem, que foram menos em relação às que correram mal.

Depois de concluídas, elas ficam apenas na memória?

Ir visitar não vou muitas vezes, primeiro para não ter um desgosto, depois porque muitas são longe. Não tenho esse hábito e na verdade estou envolvido noutras que estão a decorrer e que mesmo sem eu me aperceber estão sempre em ligação com as anteriores.

O que gostaria de fazer e ainda não fez?

Não sei, dá muito trabalho pensar nisso.

Já fez algum estádio de futebol?

Por acaso fiz, mas não foi construído.

Porquê?

Era uma obra para a câmara da Maia que depois por qualquer motivo não quis fazer, já não me lembro.

Nunca desenhou uma casa para si?

Fiz uma pequenina em Évora, ainda a tenho, mas vou deixar de a ter. Fi-la quando estava a fazer o Bairro da Malagueira [1973] porque estava cansado de ficar em hotéis ou em casa de arquitetos amigos, por outro lado queria fazer aprovar certas coisas que não eram aceites. Comprei um terreno, na altura eram muito baratos, e fiz um T2 onde executei algumas coisas que não eram aceites na obra, uma delas foram os tubos de canalizações todos à vista, bem feitos e em aço. Na altura a ideia não foi aceite no projeto porque as pessoas das cooperativas achavam que era pobre. Acabei por fazer na minha casa, convidei-os a irem lá ver como ficava e disseram que afinal era bonito. Agora não vou a Évora, não tenho trabalhos lá e fica muito longe. Há uma proposta de compra por parte da Universidade de Évora para ficar como casa de hóspedes quanto tiverem convidados e isso satisfaz-me. Deixaria a casa como está, mobilada com peças desenhadas por mim.

No Porto nunca fez uma casa para viver todos os dias. Porquê?

Talvez seja um cliente muito difícil [risos]. Quando se faz uma casa para uma família ou outra pessoa qualquer há diálogo, incluindo tensões, debates e confrontos, aí não é só a dúvida a funcionar, mas as diferentes opiniões que só enriquecem o meu trabalho. Ao fazer uma coisa sozinho e para mim só haveria monólogo e monotonia, sempre achei que não seria interessante.

Os desenhos nos maços de tabaco, o medo da morte e a felicidade

O que gosta de fazer quando não está a trabalhar?

Agora já não posso viajar, era das coisas que mais prazer me dava. Sair à noite para ver espetáculos de teatro ou de música também já não me é cómodo do ponto de vista físico porque tenho problemas na coluna, por isso agora vejo muito televisão.

O que gosta de ver?

Vejo muito o canal História, o Odisseia e, quando começam aqueles programas mais chatos, acabo sempre no Mezzo. Quando acabo de jantar sento-me e estou ali umas duas horas.

Sempre com um copo whisky ao lado?

Ah, sim. Faz parte, é a tal complementaridade [risos].

Se pudesse viajar amanhã, para onde iria?

Há sítios onde sei que já não irei e não me perdoo por isso. Um deles é Constantinopla, atual Istambul, depois Índia e China. Fui muitas vezes à China em trabalho, mas nunca estive em Pequim, por exemplo. América do Sul ainda vi bastante, mas América do Norte conheço pouco, só Nova Iorque e Los Angeles. Fui várias vezes convidado para ir à Austrália, mas nunca fui, não tive coragem, é preciso muito tempo para chegar lá.

Também deve ser preciso muito tempo para fumar estes maços de tabaco todos que tem aqui guardados. Quando é que começou a fumar, lembra-se?

Tarde, com 19 anos. A miudagem começava aos 12, ninguém falava dos malefícios do tabaco, ninguém considerava que podia fazer mal ou prejudicar a saúde. Cheguei a fumar três maços por dia, a primeira marca que comprei chamava-se Infante de Sagres, era um pacote vermelho, depois fui fumando outros. Este que fumo agora, o Camel, comecei a comprar porque gostava muito da embalagem, tinha o desenho de uma cidade árabe, um camelo e dizia “tabaco turco”, depois do 11 de setembro desapareceu a cidade árabe, o camelo começou a ganhar formas mais modernas, mas habituei-me a ele. Depois vieram as imagens horríveis nos maços de tabaco, pornográficas mesmo, então tapo-as com um autocolante branco e desenho por cima.

O que costuma desenhar nos maços de tabaco?

Nos primeiros tempos desenhava fumadores e fumadoras, depois descobri um exercício fantástico para quem gosta de desenhar. Quando vejo o Mezzo e filmam uma orquestra, a câmara está sempre a deslocar-se, posso estar a desenhar um violinista e de repente a câmara sai e depois espero que ela volte para continuar o desenho. É um exercício de rapidez e de fixação da imagem, é quase desenhar em direto. Também faço isto nos programas de atletismo, desenho os atletas saltar e a correr, nem olho para o maço, apenas para a televisão.

Costuma guardá-los todos?

Sim, tenho centenas deles empilhados.

Nunca teve um acidente como queimar um desenho, o cabelo ou a barba?

Já queimei o sofá de minha casa e só não morri porque tive uma sorte tremenda. Estava sozinho a ver televisão e a fumar, adormeci e só acordei com uma dor e foi isso que me salvou. Já estava um mar de fumo e só tive tempo de abrir a janela e empurrar o sofá para a varanda.

Nunca pensou deixar o vício?

Tentei uma vez há 30 anos, mas um dia a minha filha, com toda a razão, apareceu lá em casa com dois maços na mão e disse-me: “Fume porque já ninguém o atura”. Estava muito nervoso e devia estar insuportável. Já tinha 60 anos e foi bom porque com a idade torna-se perigoso deixar de fumar, os médicos dizem isso, é um choque grande no organismo. O corpo já se habitou e se ainda não morreu é porque não é para morrer. Acho muito bem que exista informação no sentido de os mais jovens perceberem realmente que fumar é prejudicial, mas depois depende muito do organismo de cada um, a mim já me devia ter morto. Há pessoas com 90 anos anos sempre a fumar e outras muito novas que apanham um cancro e vão logo.

Nunca teve um susto de saúde?

Só em menino quando havia um super protecionismo e as mães tratavam os filhos como flores. Lembro-me da quantidade de camisolas e casacos que a minha mãe me vestia e todos os anos tinha duas ou três gripes, protegia-me tanto que quando aliviava perdia a capacidade de resistência. Estava sempre doente, mas escapei. Agora o que tenho não posso chamar doença, é mais uma deficiência da estrutura e da manutenção, é a coluna e isso é terrível. Já sofri muito, agora estou um pouco melhor porque faço fisioterapia e acupuntura, mas já tive dores de trepar pelas paredes.

Como é um dia na sua vida? Ouvi dizer que não gosta muito de acordar cedo.

Não é não gostar, é uma coisa que se chama preguiça e cansaço. Normalmente deito-me tarde, a não ser quando adormeço no sofá, por volta das duas ou três da manhã vou-me esticar. Acordo sempre às nove e fico ali no dolce far niente a pensar e às vezes sento-me na cama para fazer uns desenhos, depois venho para o escritório todos os dias, incluindo sábados e domingos.

Gosta de comer ou é um homem de pouco alimento?

Gosto de comer comida leve, por exemplo a comida japonesa cai-me muito bem e não me faz mal nenhum.

Tem restaurantes favoritos?

Agora praticamente não vou a nenhum, fico por casa e uma vez por semana vou a casa de amigos, o que é sempre melhor que ir a um restaurante. Ia muitas vezes ao Chanquinhas em Leça da Palmeira, comia-se muito bem, e havia tascas muito boas no Porto, mas isso também está a perder, é irreversível.

▲ “Arquitetos que atingem qualidade no mundo há muitos e muito bons. Muitas vezes penso: ‘porque é que ganhei eu?’”

(Rui Oliveira/Observador)

Pensa muito na morte? Tem medo de morrer?

Às vezes penso nisso, mas não vale a pena ter medo porque é incontornável, agora é claro que incomoda.

Já disse que gostava de morrer a dormir e se possível com um belo sonho.

Sim, é a melhor maneira de partir porque não se sente. Imagina qual é a sensação de uma pessoa que se sente a morrer? Deve ser muito difícil. Fala-se num Santo que morreu serenamente com a família ao lado, acho isso uma coisa impossível, mas pelos vistos acontece, não devem haver mentiras em torno disso. Penso que só um aborrecimento vital permite essa tranquilidade. Morrer é incómodo, é muito incómodo. Se pudesse escolher, seria a dormir ou então uma coisa súbita, não um acidente porque isso também é terrível principalmente para a família. A dor e o sofrimento que sentem os filhos é uma coisa que penso muitas vezes quando estou mais mal disposto. Não é uma obsessão, mas também não faço esforços mentais para não pensar, desde que haja atividade, o normal é a pessoa não pensar nisso.

Sente-se um homem feliz?

Não.

Porquê?

Muita coisa foi vivida no campo da infelicidade, aliás como acontece com toda a gente. Voltamos a falar da morte e de quem fica, a maioria dos casos fica com dor. É uma injustiça e uma violência morrer porque se está a criar problemas noutros que não têm culpa disso.

O que é então a felicidade?

É vitalidade, é ter ocupação mental, ter atividade é sentir-se vivo por mais incómodos que traga. Dito assim, acho que ninguém tem felicidade, toda a gente tem momentos de desgosto e de depressão. Ou se tem uma entrega espiritual muito grande ou de resto não vejo como ter essa ideia de felicidade. A vida tem sempre altos e baixos, é mesmo assim. Bem, mas é um final mau para uma conversa falar da morte. Falemos da vida, isso é que vale a pena.