Em 1985, Ana Salazar atirou-se aos lobos. “O meu nome até era fácil de dizer para eles: Áná Sálázárre”, diz sobre a sua internacionalização como criadora, com a marca com o seu nome. Vendia muito bem em Paris, as it girls da altura entravam pela sua loja na Rue de Turbigo — era vizinha de Jean Paul Gaultier, Yohji Yamamoto ou Comme des Garçons. Era sinónimo de Portugal no centro da Europa, em Tóquio ou em Nove Iorque. Em Portugal era sinónimo de estrangeiro: foi a primeira criadora de moda a internacionalizar-se.

A moda em Portugal não se lembra de muita coisa antes de Ana Salazar. Nos anos 1970 fez a transição das modistas e costureiras para o design de moda, que tardava em aparecer. Os seus 40 anos de carreira começaram com a importação de roupa londrina para o bairro de Alvalade. Em 1980 registou a marca Ana Salazar, juntamente com o marido, Manuel Salazar, que se ocupava da gestão, enquanto Ana criava peças que queriam ser inovadoras. Em 2009 vendeu a sua parte e ficou apenas com a direção criativa. Em 2012, deixou a empresa por considerar que não havia condições para trabalhar, já que havia faltas generalizadas de pagamentos de salários.

A empresa com o seu nome acabou por falir e Ana Salazar continua sem poder usar o seu nome como marca e sem ter estrutura para produzir e vender as suas criações. Quer mudar isso com o lançamento da empresa Ana by Herself, que vai manter o foco nos acessórios.

No seu trabalho dedicou-se a uma mulher urbana, ousada, em alguns momentos sensual. Se quisermos falar de detalhes, desenhou “drapeados e pormenores que não precisavam de ser funcionais”. Se quisermos falar da sua obra, esteve sempre a tentar vestir a mulher do futuro. “Vamos falar mais do futuro, não é? O resto já toda a gente está cansada de saber”, diz assim que entramos em sua casa para esta entrevista de vida. Comecemos pelo futuro então.

Diz que a época que gostaria de vestir é 2050. Porquê?

Porque é o futuro.

Como é que se desenham peças que devem vender agora, mas a pensar no futuro?

De uma forma geral o vestuário que eu faço é intemporal. Há clientes que dizem que têm peças minhas com 40 anos e continuam a vestir. Eu própria estou a ir buscar coisas antigas para vestir. O meu vestuário nunca se desatualizou, posso dizer isso com toda a segurança.

No ano passado, quando lançou a coleção de lenços Legacy, disse estar a “testar conceitos”. Não é rentável desenhar uma coleção inteira?

A minha ideia agora é desenvolver várias linhas de acessórios — cintos, anéis, bolsinhas, pequenos artigos. A história dos vestuários está muito, muito complicada. Há criadores instituídos que estão indecisos nisto de apresentar as coleções. Não é fácil, não há realmente uma apetência para comprar moda. Abrimos as revistas, vemos, mas depois as pessoas não se vestem nada assim. É mais fácil comprar um acessório, é mais barato.

É também por isso que se desinteressou dos desfiles?

Em qualquer palco de moda atualmente os jornalistas estão sempre a ver quem é que vai, quem é que não vai, e as pessoas vão lá exibir-se. O que interessa é fotografarem as pessoas, mais do que o trabalho do criador e isso já me andava a chatear um bocado quando desfilava.

Tem vontade de fazer alguma coisa muito diferente do que fez até aqui?

Por exemplo, a Iris Apfel, a Jane Fonda têm até já uma idade avançada. A Iris Apfel inclusivamente fez um carro, quer dizer, não fez carro nenhum — é extraordinário. Para já é ótimo em termos financeiros e por outro lado, uma personalidade como ela é considerada interessante. Na América fazem um elogio às pessoas que são diferentes e que se mantêm… quer dizer, antigamente os 30 era a idade balzaquiana, depois foram os 50, se calhar tem de passar para os 70 ou assim. Pelo meu estilo e pelo nome que fiz, uma das coisas que achava mais interessantes era ser convidada de facto a colaborar neste tipo de parcerias em que a pessoa pode dar uma ideia, mas dá essencialmente a cara.

Quando iniciou a sua carreira na moda nos anos 1970, o que é que via quando olhava 40 anos para a frente, para os dias de hoje? O que desejava para o futuro?

40 anos… Nunca fiz essas contas. Comecei. A primeira coisa que fiz, em 1972, foi importar várias coisas de Londres. Os anos 70 foram muito importantes, foram os loucos anos 70 e Londres foi o expoente máximo disso tudo, com a música, com a moda, com tudo isso. É engraçado porque eu até ia mais a Paris, mas Londres foi para mim qualquer coisa de extraordinário. Eu vestia-me muito com coisas étnicas, as calças à boca-de-sino, os colarezinhos todos, e imensas pessoas achavam graça. Abri uma loja, A Maçã [Alvalade], e comecei a importar coisas de Londres. Até já havia outras lojas em Lisboa, não descobri o ovo de Colombo. Enfim, tínhamos uma seleção, em gosto especial.

Que peças importava quando abriu A Maçã?

Trazia as coisas que me apeteciam. Queria fazer uma nova proposta de vestuário aos portugueses. Tenho sempre a necessidade de mostrar que temos de abrir mentalidades.

Ficaram-lhe na memória algumas peças que importou?

As gangas eram completamente diferentes, com patchworks, com bordados fantásticos. As pessoas pagavam até antecipadamente, para terem a certeza de que iam ter as roupas.

A roupa que importava vinha de um contexto onde proliferavam as contraculturas, a contestação às instituições, enquanto em Portugal se vivia uma ditadura. Houve uma boa receção dessas peças?

Houve mesmo. As pessoas muito ricas, que eram muitíssimo conservadoras, passaram a querer vestir de outra forma para não serem associadas a esse conservadorismo. Por outro lado, a classe média e mesmo a classe média-baixa começaram a receber mais dinheiro e procuravam também esta roupa inovadora. Chegámos a ser considerados maiores importadores em 1974/75 e a criar um armazém para vender para outras lojas. Acabamos por vender, num país pequeníssimo, para 600 lojas. Uma coisa impensável.

Mesmo antes da revolução, havia nas pessoas uma vontade de mudar, estava latente, e as coisas foram super bem recebidas, ao ponto de — parece impensável — as pessoas fazerem bicha para comprar determinadas coisas, como as calças de ganga. Chegávamos a ter dois polícias à porta, era a única forma de conter aquela multidão.

Nessa altura estava envolvida na situação política do país, teve alguma atividade política antes e nos anos que se seguiram ao 25 de abril?

De maneira nenhuma, não. Sou completamente apolítica.

Nasceu numa família conservadora?

Nasci numa família sui generis. O meu pai era arquiteto, a minha mãe era o que se chamava dona de casa, mas ajudava muito o meu pai. Aliás, nos primeiros anos eu quase não me lembro de os ver em casa, viajavam muito. O meu pai trabalhava com os arquitetos da altura e havia um grupo que andava lá em casa sempre. Era interessante porque tinham esta ideia da união de pessoas com capacidade financeira — banqueiros, administradores — e artistas muito importantes. Lembro-me de estarem lá em tertúlias o João Villaret, o Almada Negreiros, o António Ferro.

Tem memórias dessas reuniões?

Eu era muito miúda… diziam-me assim “venha tocar piano para as pessoas” e lá ia eu, que só sabia tocar de uma forma absolutamente técnica, não tinha ouvido.

Era aquele tipo de casa em que havia o chauffeur, duas empregadas, a empregada de fora, a cozinheira… Para ter aquela gente toda lá em casa tinha de ser assim. Lembro-me que a minha mãe comprava todos os dias 24 queijinhos frescos. Claro que lá em casa não consumíamos tudo, mas era sempre a pensar nessas reuniões, nesses jantares e em todo o pessoal que tínhamos. Mas eu acabava por viver uma vida muito solitária.

Mas não havia uma noção muito marcada da família?

Não havia nada. Os meus pais não eram pilares. Na boa das verdades eles davam-se muito mal, eles separaram-se tinha eu nove anos.

Com quem é que se relacionava mais?

Com miúdas, as minhas amiguinhas que convidava lá para casa para estar acompanhada.

Qual é a memória mais antiga que tem?

Lembro-me, com quatro ou cinco anos, a minha avó, que era modista de alta-costura, me fazer um vestido de fada para um concurso de fantasias no Casino do Estoril. As pessoas ficaram doidas: quis uma varinha que, quando tocasse nalguma coisa, desse luz. Lá se conseguiu com uma pilha.

Depois da separação dos seus pais, viveu com a sua avó e adensou-se essa parceria entre uma designer que tinha as ideias e uma modista que produzia as peças. Como é que era esse processo criativo?

Era muito simples, era eu estar a pensar numa coisa qualquer engraçada, fazer um esquiço e irmos para aquelas lojas todas da Baixa, ver tecidos, ver botões e todo o tipo de aviamentos.

Fazia bonecos daquilo que queria.

Sim e também, já com uma ideia ou não, ia aproveitando o tecido para fazer uma modelagem — ainda hoje é muito a minha forma de trabalhar.

Aprendeu muito do saber técnico com a sua avó?

Não, nunca, nunca. Com ela não havia moldes nem havia nada: era cortar, pôr no corpo, dizer “eu quero assim”, tirar. Isto às vezes era um bocado perigoso… É importantíssimo ter uma ideia qualquer, passar ao molde… Mas era como fazíamos e se não desse assim, dava de outra maneira.

Quando era criança gostava muito de ler. O que lia?

Muito, lia todo o tipo de livros a mais alguns. Eu era muito boa aluna, passava fins de semana a ler numa biblioteca e a minha mãe dizia, “que disparate, em vez de ires para a rua, apanhar sol e namorar, estás aqui metida a ler”. Fiquei tão furiosa — e sou uma pessoa calmíssima, mesmo, mas com a minha mãe havia coisas que eu ficava muitíssimo enervada — então acho que atirei milhões de livros à porta.

Ana Salazar e a equipa d’A Maçã, em frente à loja

E ainda hoje é boa leitora? Gosta de ler?

Depende muito: coisas ligadas a moda, sim. Por exemplo, romances e livros de história, mas agora, sei lá… Depois de ter tido uma atividade muito grande, de ter viajado muito — que considero uma coisa fabulosa, dá muito mundo às pessoas – esta minha… não é paragem porque estou sempre a tentar fazer coisas, mas houve um afrouxamento e a partir daí tenho andado um bocado fora de mim mesma. Sinto-me incompleta. A coisa que mais me consegue preencher é viajar. E viajar não é ir passar férias. Eu passava o tempo todo a trabalhar: Paris, Milão, Nova Iorque, Tóquio.

Nos anos 80, quando se internacionalizou, percebeu enquanto tudo acontecia que estava a abrir caminho para outras pessoas?

Eu fui fazendo as coisas, mas com determinação, obviamente. Só havia uma hipótese, que era vender lá para fora. O trabalho de um criador tem sempre um pequeno nicho de compradores. Se uma pessoa se reduzir a Portugal, não dá mesmo. Nós conseguimos extraordinariamente. Ainda há pouco tempo estava a ver uma capa da Vogue com a Helena Christensen que era nossa cliente, a Charlotte Gainsbourg, a Vanessa Paradis. Mas não há dúvida nenhuma: só uma máquina muito bem montada é que dava para a internacionalização se concretizar totalmente. E é uma máquina muito cara. É um trabalho de marketing, de imagem, tem de se ter attachée de presse [assessor de imprensa] e uma máquina comercial muito bem montada. E éramos uma empresa familiar.

Teve alguma ajuda do Estado português?

Não, na altura era tudo muito aos altos e baixos. Havia o ICEP [Instituto do Comércio Externo de Portugal] e cada vez que mudavam as pessoas, mudava a maneira de fazer as coisas, por isso foi complexo. Não tivemos nenhum apoio.

Recorte da revista “Profession Textile” de 1988.

O que havia antes da marca Ana Salazar?

Nada.

Olha para si mesma como a pioneira da moda em Portugal?

Só posso. Porque uma coisa são as modistas, que já existiam; um criador é outra coisa, significa criar uma identidade no produto. A ideia é sempre ver-se uma peça em qualquer parte do mundo e dizer-se que é Ana Salazar.

Em 1975, abriu uma loja na Rua do Carmo e manteve-se aí até 2012. O que é que pensou para aquele espaço, qual era a sua motivação?

A loja era uma coisa extraordinária. Foi idealizada pelo Manuel Graça Dias e pelo Egas José Vieira e os estudantes das Belas Artes faziam visitas de estudo à loja. Houve sempre uma certa ideia de galeria de arte. Por outro lado, montes de pessoas super conhecidas eram minhas clientes, como a Olga Roriz, a Graça Morais, mais tarde, a Bárbara Coutinho ou a Guta Moura Guedes. Ainda hoje várias pessoas dizem que era uma loja mítica e que devia ter sido preservada custasse o que custasse.

Os interiores eram um trabalho de arte.

Exatamente. Antes estava lá uma chapelaria e havia uns vitrais de época, alguns apontamentos de art nouveau e tudo isso foi aproveitado de uma forma museológica. Por outro lado, havia de base um mármore muito bonito trabalhado pelo João de Almeida. Tudo aquilo afinal era a combinação do muito contemporâneo com aquelas coisas preservadas. Agora é uma casa de ténis.

Já entrou na loja como está agora?

Não, não, até me recuso. Passo e nem olho.

Porquê?

Não estou interessada. Não gosto nada de chorar sobre o leite derramado. Não me vou sentir triste por tantas coisas que afinal perdi.

▲ Entre as clientes de Ana Salazar contavam-se nomes como Helena Christensen, Charlotte Gainsbourg ou Vanessa Paradis. (foto: © Michael M. Matias / Observador)

MICHAEL M. MATIAS /OBSERVADOR

Por que é que começou a desenhar?

Em Londres muitas vezes trabalhei com designers ingleses, como a Katherine Hamnett, o Ossie Clark… quando importava grandes quantidades de coisas para nós ia trabalhando no design e na escolha dos materiais e começámos a pensar que se calhar era uma boa ideia começar a produzir. Começámos com uma fábrica, mas na realidade funcionava mais como atelier onde fazíamos coleções.

Tudo isso teve alguma relação com as roupas que imaginava na infância, ou são coisas distintas?

Claro. Eu nunca pensei que fosse possível, porque não havia cá essa tradição. Mas eu sempre gostei imenso de roupa. Para mim roupa é uma coisa extremamente lúdica. Há pessoas que acham uma chatice — “que seca, o que é que eu vou vestir?” — eu gosto imenso de tudo isso: inventar ou até recriar, combinar coisas mais antigas com coisas super modernas. Acho que a roupa é uma coisa para brincar.

E a parte da criação também é lúdica?

Também, é uma festa.

Como é que adquiriu saber técnico para isso? Não havia cursos design de moda em Portugal.

O saber técnico foi instintivo. Como muitos outros criadores da época tive de ser autodidata. Acho que era qualquer coisa de inato.

A sua primeira coleção foi Harlow no final dos anos 1970. O que é que ficou dessas propostas na sua gramática?

As coisas foram mudando conforme eu ia sentindo o sinal dos tempos, mas já tinha muitas assimetrias, muitos drapeados, os vestidos. Há coisas que desenvolvi nessa altura que têm muito a ver com a Schiaparelli (os drapeados, por exemplo) ou com a Chanel, porque ela tinha um vestuário muito confortável, que aboliu os corpetes, por exemplo.

Lembra-se das primeiras críticas que recebeu?

O valor da diferença é das coisas mais importantes, mas as pessoas achavam horrível. As peças não eram lá dos conformes. Nos jornais, as críticas foram muito más, mas acho que isso até faz com que as pessoas tomem mais atenção às coisas, do que uma crítica branda.

Em meados dos anos 1980, altera-se a sua forma apresentar o corpo feminino — há mais curvas, mais sensualidade. Foi uma mudança radical?

É assim, mudam-se os tempos, mudam-se as verdades. Foi uma mudança que se foi sentindo — por exemplo nas viagens — e que se foi trabalhando.

Acho que estamos outra vez dentro de uns parâmetros um bocado clássicos. Acho que a mulher do amanhã afinal nunca se concretizou. A vida não é nada como em todos filmes que foram feitos e que imaginavam o futuro… mesmo o Blade Runner [Ridley Scott, 1982], que tem umas coisas que mais ou menos acontecem (influência oriental, por exemplo), não tem nada a ver. Esse filme para mim é o mais interessante: aquelas duas mulheres, uma delas a vestir muito anos 40 e outra, absolutamente do futuro… Pensamos que o futuro é muito diferente e depois…

É uma desilusão chegar ao futuro?

Parece que não se chega. Há pouco tempo houve um rewind que eu não gostei mesmo nada: as pessoas a vestirem-se todas à anos 1960. Parece que andámos todos para trás. Este ano vê-se nas revistas silhuetas extraordinárias, maquilhagem e cabelos extraordinários, e na rua não há nada disso.

A ideia da fêmea fatal — que descrevia como tendo quase que um instinto de sobrevivência — era uma coisa que via potencialmente em todas as mulheres?

Só algumas, sem dúvida. Existem poucas, muito poucas. Em Portugal existem talvez menos que em outros países… mas os outros países também são maiores. Tem muito a ver com a cultura, com uma parte cultural muito pobre.

Lembra-se do seu primeiro desfile, do primeiro acontecimento de moda, como lhes chamou?

Houve um no Ritz que eu não gostei muito porque o ambiente era muito arrumadinho. No Coliseu foi onde fiz os mais disparatados e os mais fantásticos — tínhamos um palco que tínhamos de encher com figurantes, com encenações incríveis. Na Estufa Fria montávamos uma passerelle — tínhamos de ir para lá três dias antes montar aquilo.

Acabavam por ser performances.

Eram mesmo, absolutamente. Lembro-me de aparecer lá o António Variações uma vez com o corpo cheio de ligaduras, pintado a vermelho como se fosse sangue. O que é engraçado é que as próprias pessoas se vestiam de acordo com aquilo, tinham o gosto pelo vestir. Cada vez que saiam de um desfile pensavam: o que é que eu para o próximo vou vestir para estar extraordinária?

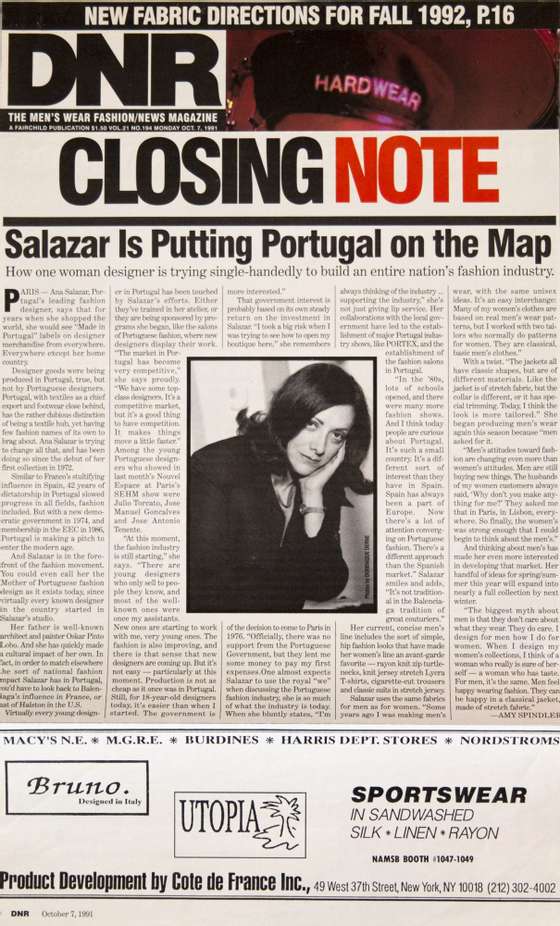

Recorte da revista norte-americana DNR, de 1991.

Quando em 1986 [e nos anos seguintes] aconteceram as Manobras de Maio, era já vista como profissional, uma veterana. Como é que olhava para as novas gerações de então?

Com muito carinho, aliás fiz montes de coisas por essas pessoas, como arranjar lugares de destaque, nas feiras que coordenava [Portex, no Porto, e Intermoda, na FIL, ambas nos anos 1980]. Na entrada da FIL normalmente punha-se a indústria porque pagavam os stands, mas eu achei que o mais engraçado e mais fashion seria mostrar o trabalho dos jovens estilistas. Por um lado era bom o contacto com das fábricas com os estilistas, por outro lado, olhava-se e havia moda.

Muito antes disso, em 1980, é a primeira designer de moda a ter uma marca com o seu nome [juntamente com o marido na época, Manuel Salazar]. Que episódios foram mais marcantes nesse período?

Uma coisa que me marcou extraordinariamente foi os franceses porem na capa de uma revista “Ana Salazar: pionnière“. Outra revista dizia “She put Portugal on the map“. A forma como viam o meu trabalho, a minha perseverança, tudo foi extraordinário.

Ponderou mudar-se para Paris?

Ia e vinha, ia e vinha [entre 1985 e 96]. Mas a produção estava cá em Portugal. Eu devia mesmo ter mudado [a produção] para Paris, foi o que toda a gente disse na altura. Eu contactava com a Chambre Syndicale de la Haute Couture e com a Fédération du Prêt à Porter e eles diziam-me que eu só tinha uma hipótese, estava a ser tão bem recebida nos desfiles integrados nos calendário da moda, que tinha de mudar para lá. Nessa altura tínhamos as modelistas e as costureiras cá e as pessoas não iam mudar-se para Paris com a família toda, não dava. Hoje seria ridículo, faz-se tudo com os computadores.

Arrepende-se de não ter mudado tudo para lá?

Foi o que foi. Teria sido muito importante, teria talvez mudado a minha vida. Mas como não aconteceu, não aconteceu.

Estava a vender bem em Portugal?

Menos, vendia-se mais em exportações.

▲ Ana Salazar costuma dizer que a época que gostaria de vestir é 2050. "Porque é o futuro", diz. (foto: Michael M. Matias / Observador)

MICHAEL M. MATIAS /OBSERVADOR

Teve um perfume, desenhou linhas de óculos, têxtil para a casa, revestimentos para chão. Tinha um bom posicionamento no estrangeiro — Paris, Milão, Tóquio, Nova Iorque. Quando é que tudo isso começa a decair e porquê?

Em 1996, o ano em que eu fecho Paris. Este contexto que eu já tinha necessitava de uma máquina muito forte. Com uma empresa familiar era muito difícil. Deve ter-se profissionais a fazerem as coisas. Aliás, para um mercado extremamente forte como o de Paris tínhamos de ter uma máquina extremamente bem estruturada.

A sua máquina não estava bem estruturada?

Não. Era difícil, éramos poucas pessoas. As coisas estavam estagnadas mas não andavam para a frente, não crescíamos e vendi a empresa no final de 2009.

Vendeu a empresa para crescer?

Sim, porque nós devíamos ao banco 20 mil euros, não era nada. Não havia dívidas, mas o negócio estava a falhar um bocado. Estava a falhar também porque as pessoas não faziam aquilo a que se comprometiam — as campanhas de marketing, a imagem ser mais bem comunicada, o produto ser mais conhecido. Os artigos não se vendem por eles: porque é que uma t-shirt feita em Portugal para a Zara custa 10 euros e outra com um estampado aborrachado para a Givenchy se vende por 500 euros?

Em 2012, quando saiu totalmente da empresa, teve um significado simbólico importante separar-se da marca com o seu nome?

Sim. O pior disto tudo é que fiquei sem qualquer tipo de base para poder continuar a trabalhar da forma como trabalhava. Porque mesmo quando éramos sozinhos [antes de vender a empresa] não era uma coisa muito rentável mas continuávamos a trabalhar todos. O pior de tudo foi a questão económica. Comecei a ficar louca, chegaram a pôr o meu nome nos jornais: “Ana Salazar deve três milhões”. A empresa ficou no mercado com uma dívida desse género.

Pode aceder às suas criações, facilitam-lhe o acesso ao acervo da marca Ana Salazar?

Quando lá fui ao espólio tinha desaparecido tudo, estava a porta fechada e já não existia. Tenho umas coisas que estão no MUDE [Museu de Design e Moda] outras no Museu do Traje e é isso que tenho de épocas mais antigas.

Neste caso os direito de autor não se aplicam?

Não, não. O pior de tudo é que desapareceram, nem posso reclamar porque devem ter sido vendidas a granel. As coisas em si não existem.

Agora teve de rebatizar-se.

É verdade, primeiro com Ana by Herself — por ela própria — e agora com Ana by Ana Salazar. Eu e a Cristina Barradas vamos registar a empresa Ana by Herself (porque é complicado registar Ana Salazar) e a marca Ana by Ana Salazar.

Que dificuldades está a sentir neste processo?

A falta de os portugueses gostarem do que é português.

Mas de si?

Não! Se ao princípio me achavam uma loucura e um disparate, mau gosto, hoje em dia as pessoas têm um carinho por mim extraordinário. Só que depois as pessoas não podem comprar.

Deixou de participar na ModaLisboa em 2012, quando saiu da empresa. Participava desde a fundação do evento, em 1991. Tem o desejo de voltar à ModaLisboa?

A ModaLisboa serve para mostrar as coleções aqui, mas até essa ideia foi muito alterada. Mesmo internacionalmente, os desfiles já não têm aquele significado. Os desfiles hoje em dia são uma coisa lúdica, são uma feira de vaidades, mas penso que não têm grande utilidade porque, com a facilidade que se tem de ver os desfiles no momento em que eles estão a acontecer em Nova Iorque ou em Paris, há montes de pessoas que copiam e passado de oito dias estão nas lojas a um preço baratíssimo.

Não é prioritário voltar às semanas da moda?

Não.

Qual sente ser hoje o papel das casas de alta costura?

Mudou tudo imenso. Antigamente estávamos habituados a pensar na alta-costura com um estilo um bocadinho clássico. E no entanto houve grandes costureiros bastante inovadores, como o Balenciaga ou o Dior com a saia do pós-guerra, cheia de tecido, quando tinha havido uma grande contenção no uso do tecido. Hoje em dia é estranho porque as casas de alta-costura mudam de criador em muito pouco tempo, é a chamada dança das cadeiras. Essas grandes casas que antes tinham um estilo — o estilo Dior, por exemplo — agora têm criadores bastante jovens. Uma pessoa se pensar nisso fica até um bocado louca porque, por exemplo, a Martin Margiela tinha umas peças de um purismo extremo. Afinal quem é o criador agora é o [John] Galliano, que nos desfiles mais louco não pode ser. Uma casa que era completamente purista nos modelos agora pode ser uma brincadeira total.

Li uma frase sua que diz “a minha roupa está muito ligada à minha maneira de pensar.” Que maneira de pensar é esta?

As coisas que eu faço têm muito a ver comigo. O conceito sou eu, é a minha personalidade. As peças mudam, mas o conceito é sempre reconhecível.

Como descreveria esse conceito?

Assim é complicado… A minha personalidade é: sou emotiva, ativa, secundária. Em psicologia aplicada é isso.

O que é que significa ser secundária?

Ui! Que as coisas ficam gravadas no bronze.

As pessoas que vestem a sua roupa também vestem essa sua personalidade?

São pessoas que no fundo se identificam muito com a minha maneira de estar. Outro dia vi uma mulher que ia vestida com roupas que não eram minhas e eu pensei “esta mulher é mesmo uma mulher Ana Salazar”. E ela veio ter comigo muito contente a dizer-me que tem peças minhas. É indescritível… é o gostar de um determinado tipo de peças, a maneira como se penteiam… Não têm de ter a minha personalidade mas têm de se identificar com ela.