Ao longo de décadas, os eventos ocorridos em Luanda a 4 de Fevereiro de 1961 e no “norte” de Angola a partir de 15 de Março, eventos que marcaram o deflagrar da guerra colonial em Angola, não suscitaram quaisquer dúvidas ou qualquer contestação quanto ao seu significado, consequências e autoria. No entanto, temos hoje elementos que permitem uma reinterpretação do começo da guerra.

Segundo de uma série de ensaios sobre a guerra colonial (o primeiro foi editado há duas semanas).

O 4 de Fevereiro.

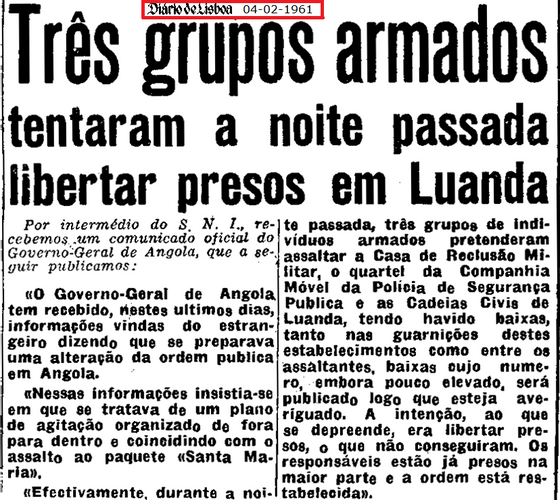

O 4 de Fevereiro caracterizou-se, genericamente, pela realização de um conjunto de ataques dirigidos por grupos (mal) armados de angolanos contra objectivos civis e militares localizados na cidade de Luanda. Deixou um rasto de algumas dezenas de mortos e feridos entre os assaltantes e membros das forças militares e policiais. Teve várias réplicas, as mais graves ocorridas ainda durante o mês de Fevereiro e resultantes das reacções “coloniais” e “nacionalistas” ao significado e ao sentido, reais ou alegados, do “4 de Fevereiro”.

A paternidade do 4 de Fevereiro foi logo reivindicada pelo MPLA, que pouca ou nenhuma influência tivera nos eventos

Os sucessos de 4 de Fevereiro foram descritos como o resultado de uma exemplar urdidura, pensada e posta no terreno pelo MPLA (que aliás reivindicou a sua autoria), e assim interpretados como o início de uma longa e denodada luta armada, levada a cabo por aquele movimento, contra o colonialismo português. Aos acontecimentos de Fevereiro, ter-se-ia seguido uma nova etapa do combate político-militar protagonizado pelo MPLA, centrada agora nas matas de Angola e nas selvas de Cabinda. Nos meios urbanos, o movimento liderado por Agostinho Neto a partir de 1962 teria mantido apenas algumas células, confrontadas com as difíceis condições políticas impostas pela vigilância policial e militar, mas também pela existência de um ambiente sociopolítico muitas vezes adverso aos meios usados e aos propósitos avançados pelo MPLA.

Nos meios urbanos, o movimento liderado por Agostinho Neto a partir de 1962 teria mantido apenas algumas células, confrontadas com as difíceis condições políticas impostas pela vigilância policial e militar

De qualquer forma — e esse elemento interpretativo é o mais importante –, a luta armada protagonizada pelos “guerrilheiros” do MPLA a partir de 1962 devia ser compreendida como o desenvolvimento desejado, e já antecipado pela sua direcção, dos episódios de insurgência urbana que varreram Luanda ao longo de semanas, senão mesmo meses, após o “4 de Fevereiro”. Ou seja, o “4 de Fevereiro” explicava, e até legitimava, a luta armada desenvolvida pelo MPLA, ao mesmo tempo que sinalizava a sua entrada madrugadora na luta contra o colonialismo português em Angola.

O “4 de Fevereiro” fora, portanto, mais do que um acontecimento. Fora o procedimento político conscientemente escolhido, preparado e executado pelo MPLA para dar início à sua estratégia de luta armada contra o colonialismo português.

O 15 de Março.

O “15 de Março” de 1961, por seu lado, tem sido descrito e interpretado, em primeiro lugar, como equivalendo ao tiro de partida que tinha em vista a concretização de um conjunto de acções de “guerrilha” das quais resultaram, além do massacre de populações civis residentes em zonas predominantemente rurais dos distritos do Congo, Quanza Norte e Luanda, uma efectiva, embora temporária, subtracção à soberania portuguesa de parte importante de território e de populações.

Ficou ainda um rasto de destruição total ou parcial de “fazendas isoladas” e de “povoações sem guarnição militar” localizadas no interior setentrional de Angola.

Desta investida, cuja autoria viria a ser reivindicada pela UPA (futura FNLA), resultou a morte e a mutilação de centenas de brancos, mestiços e “negros bailundos” (que sazonalmente se deslocavam do centro-sul de Angola para o “norte”, onde trabalhavam nos extensos e densos cafezais), fossem eles homens, mulheres ou crianças. Ficou ainda um rasto de destruição total ou parcial de “fazendas isoladas” e de “povoações sem guarnição militar” localizadas no interior setentrional de Angola.

Assim foram noticiados em Portugal os eventos do “norte” de Angola

Tal como os episódios de Fevereiro, os acontecimentos de Março são interpretados, não por aquilo que significaram em si mesmos e por aquilo que politicamente pretendiam conseguir no imediato, mas como o primeiro passo de uma estratégia que desejava provocar uma guerra de insurgência mais ou menos duradoira contra o estado colonial português, sendo que a duração da guerra dependeria sempre daquilo que fosse o maior ou menor grau de transigência ou intransigência das autoridades portuguesas relativamente ao que era o caderno reivindicativo dos nacionalistas.

De qualquer modo, as acções de guerrilha lançadas a 15 de Março não só tiveram lugar num ambiente totalmente diferente daquele em que ocorrera o “4 de Fevereiro”, como os protagonistas, do ponto de vista político, ideológico, social, cultural e étnico eram inteiramente distintos dos que, alegadamente, teriam pensado e executado os episódios de violência urbana ocorridos em Luanda.

Estas diferenças, que no plano dos acontecimentos aqui em causa eram bem menores do que durante muito tempo se supôs e/ou se quis fazer crer, ajudavam em grande medida a perceber, não o que foi e o que significou um ou outro acontecimento, mas apenas o facto de UPA (ou FNLA) e MPLA terem sido desde 1960, e até muito depois da independência de Angola, tão ou mais inimigos entre si do que do estado colonial português.

Verdades e mitos

De qualquer modo, e como costuma suceder em muitas outras histórias, há alguma coisa de verdadeiro nestas como noutras versões ortodoxas acerca do “4 de Fevereiro” e do “15 de Março”. Porém, aquilo que é verdadeiro tem muito mais de formal do que de substancial.

As verdades formais decorrem do facto das descrições (ou das narrativas) serem coerentes, ao mesmo tempo que definem os dois momentos tidos como fundadores da guerra colonial. Mas neste caso a linha que separa os factos da propaganda é muito ténue. O “4 de Fevereiro” e o “15 de Março” ter-se-iam tratado de acontecimentos politicamente racionais e eticamente legítimos porque tinham sido precedidos por propostas políticas dirigidas ao governo português e nas quais se exigia a abertura imediata de negociações, com o intuito de preparar a transferência de poder do Estado colonial para os movimentos nacionalistas que se autodenominavam únicos representantes legítimos dos povos que viviam sob tutela portuguesa em África e no Subcontinente Indiano. A ausência de resposta, ou a não obtenção da resposta desejada, do lado do estado português, legitimava os acontecimentos de Fevereiro e Março de 1961, como legitimava declarações proferidas justificando o recurso à violência para pôr fim ao colonialismo português.

As fotografias dos massacres serviram para mobilizar a reacção portuguesa (imagens de um livro editado logo em 1961 pela Verbo)

No entanto, o essencial da narrativa que aqui nos traz assenta sobretudo em factos que o não foram, ou omite factos que são determinantes para se perceber, de uma outra forma, como se iniciou, porque se iniciou e quem iniciou uma luta sistemática contra o colonialismo português assente em acções de guerrilha. Por exemplo, desvendando-se a autoria correcta dos acontecimentos de Fevereiro, ou uma responsabilidade mais rigorosa no que à preparação e desenrolar do acontecimentos de Março diz respeito, de ambos retirar-se-á um outro significado.

O que implica, não apenas que a narrativa do anticolonialismo angolano (iniciada, grosso modo, em 1960, e concluída, numa primeira fase, em Fevereiro e Março de 1961) merece uma outra interpretação, como as conclusões a retirar sobre o efeito destes dois acontecimentos, pelo menos a curto médio prazo, serão distintas daquelas até agora apresentadas. Ou seja, e resumidamente, terá a guerra em Angola começado como e quando o MPLA e a UPA o desejaram? Estavam aqueles dois movimentos preparados para dar início a uma guerra de insurgência no primeiro trimestre de 1961?

O que foi e o que significou o “4 de Fevereiro”

Desde a segunda metade da década de 1990, na sequência de alguns trabalhos publicados por Carlos Pacheco, não só foi reposta a verdade sobre o ano da fundação do MPLA (1960 e não 1956), como foi definitivamente classificada como falsa a narrativa que atribuía àquele movimento a preparação e a execução do “4 de Fevereiro”.

Sabendo-se que não coube ao MPLA preparar e executar o “4 de Fevereiro”, tal não significa que seja possível identificar e caracterizar com clareza uma estrutura ou uma organização política responsável pelos acontecimentos. Aliás, o mais provável foi que a autoria e a execução do “4 de Fevereiro” tenha cabido, do ponto de vista “colectivo”, a uma constelação de pequenas organizações sem perfil ou estrutura política muito vincadas e nas quais militavam exclusivamente angolanos negros e (muito poucos) mulatos.

Este conjunto de indivíduos e de organizações que contestava a natureza do status quo prevalecente em Angola e, especialmente, em Luanda, preparou e executou uma acção de guerrilha urbana com o objectivo de libertar cerca de uma centena de presos políticos detidos em vários estabelecimentos prisionais da capital. Ao mesmo tempo, desejavam dar nota da existência de um entranhado sentimento nacionalista através do recurso ao uso da força. Mas se apesar de tudo não é fácil identificar quais foram e o que eram, ou pretendiam ser, as organizações por trás do “4 de Fevereiro”, é possível identificar aquele que foi o seu mais que provável cabecilha. Tratou-se do cónego angolano Manuel Mendes das Neves. Um sacerdote com ligações a figuras da UPA, do MPLA e de outras organizações anticolonialistas e/ou nacionalistas posteriormente desaparecidas e remetidas ao esquecimento.

Não é fácil identificar quais foram e o que eram, ou pretendiam ser, as organizações por trás do “4 de Fevereiro”, mas é possível identificar aquele que foi o seu mais que provável cabecilha. Tratou-se do cónego angolano Manuel Mendes das Neves

Ora o facto de o “4 Fevereiro” não ter sido da responsabilidade directa ou indirecta do MPLA, como também não foi da UPA, permite uma primeira conclusão: o MPLA não tinha no início de 1961 qualquer capacidade – e justamente por esse facto reivindicou a responsabilidade pelo “4 de Fevereiro” – para preparar e executar na capital de Angola, ou em qualquer outro ponto desta então província ultramarina portuguesa, uma iniciativa política violenta, com proporções significativas, contra as estruturas do estado colonial. Desta realidade decorre uma outra. Não tendo tido o MPLA quaisquer responsabilidades no “4 de Fevereiro”, é óbvio que este não se tratou de um acontecimento arquitectado pela sua liderança com o intuito de se constituir no momento fundador de uma estratégia político-militar de fustigação sistemática das estruturas do estado colonial.

E no entanto, para o MPLA, o “4 de Fevereiro” e o “15 de Março” foram importantes e emitiram sinais que não podiam ser, e não foram, ignorados. Em primeiro lugar, aqueles acontecimentos provaram aos dirigentes do MPLA, mesmo que (ainda) não o desejassem, ou (ainda) não estivessem preparados, que o início da luta armada contra a soberania portuguesa deveria ter início rapidamente. Caso contrário, aquele movimento perderia qualquer possibilidade de se tornar numa força política representativa do anticolonialismo e do (proto)nacionalismo que se encontrava disseminado entre vários sectores, ou estratos, da sociedade angolana. Da mesma forma, perderia muita da legitimidade política externa que recentemente adquirira ao apresentar-se como partido protagonista da luta por uma Angola independente num continente africano em que a soberania europeia se ia rarefazendo cada vez mais intensamente a partir de 1960.

O “4 de Fevereiro” e, também, o “15 de Março” forçaram o MPLA a sair do imobilismo em que vivia mergulhado desde a sua fundação

Daqui se pode, pois, concluir que no início de 1961, quer pelas dificuldades e divisões políticas internas, quer como consequência da sua fundação recente, quer ainda pela acção de prevenção e repressão conduzidas por forças policiais e militares portuguesas, o MPLA não estava minimamente preparado ou habilitado a dar início a uma guerra de insurgência contra o colonialismo português. No entanto, mostrou sentido de oportunidade política não só ao reivindicar a autoria dos ataques lançados em Luanda em Fevereiro de 1961, como ao conseguir tornar verosímil, ao longo de décadas, a responsabilidade por um acontecimento cujas origens ou propósitos desconhecia em absoluto.

Portanto, o início, de facto, das acções militares levadas a cabo por aquele movimento resultou não de uma estratégia de combate ao colonialismo em que o “4 de Fevereiro” seria o acontecimento fundador, mas da circunstância de o “4 de Fevereiro” e, também, o “15 de Março” terem forçado o MPLA a sair do imobilismo em que vivia mergulhado desde a sua fundação. Ou seja, em 1961 o MPLA não deu início à luta armada contra o colonialismo português. Mas em 1961, um conjunto de acontecimentos e de circunstâncias que se desenvolveram absolutamente à margem do MPLA forçaram-no a pegar em armas contra o colonialismo, o que começou a acontecer, timidamente, em 1962.

O que foi e o que significou o “15 de Março”

O “15 de Março” foi obra da UPA. Ainda assim merece ser discutido, e em primeiro lugar, se a expressão e a dimensão da violência usada podem suscitar uma reinterpretação sobre o papel da liderança daquele movimento na preparação e execução dos ataques perpetrados a partir daquela data. Em segundo lugar, pode-se e deve-se questionar se o “15 Março” foi um acontecimento que deu efectivamente início a uma guerra prolongada de insurgência, porque era essa a vontade da direcção da UPA. A outra hipótese é que se tenha tratado, pelo contrário, de um “episódio” de insurgência de populações rurais de etnia bacongo que, por força de várias circunstâncias não previstas, se prolongou no tempo dando início a um confronto militar duradoiro, o qual não era desejado e não foi preparado nem pela direcção da UPA nem, muito menos, pelos operacionais do movimento ou de outras pequenas organizações de teor político, religioso ou social que também foram chamadas a colaborar.

A primeira certeza sobre o “15 de Março” que deve ser discutida é a da sua autoria, sendo que este problema nos remete para o dilema em torno da natureza e, sobretudo, da dimensão da violência usada. É verdade que a direcção da UPA disponibilizou meios que permitiram que os ataques a plantações de café e a várias pequenas povoações fossem lançados de forma intensa e continuada a partir do início da segunda quinzena de Março de 1961. No entanto, é discutível que tanto nas suas linhas gerais, como, sobretudo, nos detalhes, o “15 de Março” tenha sido preparado pela direcção da UPA e, nomeadamente, por Holden Roberto. Holden Roberto passou, aliás, parte do final do ano de 1960 e do início de 1961 em viagem longe das regiões do sul do Congo-Léopoldville e do norte de Angola, onde decorreu uma grande operação de mobilização e preparação de “guerrilheiros” e das populações “civis”, de identificação de alvos ou de deslocação de meios (alimentos, roupas e algum armamento) e de gentes.

Ou seja, o “15 de Março” foi planeado e depois executado sem uma coordenação centralizada. Foi aliás esta circunstância que, em grande medida, justificou a extrema violência dos ataques (e depois também aquilo que foi a veemência da resposta dada pelas forças militares), o arrastamento no tempo e no espaço de uma campanha militar de insurgência e de contra-insurgência, e, finalmente, a surpresa da direcção da UPA face à dimensão e repercussão dos acontecimentos (consequência da violência extrema usada pelos “operacionais” da UPA). Só assim se explica e compreende a demora de Holden Roberto em reconhecer a responsabilidade da UPA nos ataques cuja autoria era, afinal, apenas parcialmente sua. E isto, note-se, apesar da cúpula daquele movimento ser uma zelosa defensora do uso da violência na luta para pôr fim ao colonialismo e à influência do colonialismo entre as populações colonizadas.

▲ Armas improvisadas para uma revolta que ainda não tinha as características de uma guerra de guerrilhas

Em segundo lugar, e apesar do seu impacto tanto em Angola como a nível internacional, dificilmente se pode considerar que os ataques iniciados a 15 de Março tivessem como objectivo constituir-se no primeiro passo de uma prolongada campanha militar de guerrilha contra o estado colonial. Há, a esse respeito, que ter em conta os objectivos dos atacantes, o número de homens empregues, mas, sobretudo, a quantidade e a qualidade, muito escassas, de armas, alimentos ou fardamentos colocados à disposição dos insurgentes, além do muito deficiente, mesmo quando existia, treino militar proporcionado.

Apesar do seu impacto tanto em Angola como a nível internacional, dificilmente se pode considerar que os ataques iniciados a 15 de Março tivessem como objectivo constituir-se no primeiro passo de uma prolongada campanha militar de guerrilha contra o estado colonial

Todos esses dados permitem concluir que o “15 de Março” poderá não ter sido mais do que uma operação relâmpago concebida para provocar, num espaço de tempo reduzido, eventualmente dois ou três meses, o maior número de baixas entre populações civis, elevada destruição de propriedade e de culturas e, eventualmente, provocar o pânico e o medo não só junto das referidas populações como entre as forças armadas, as forças policiais e junto do próprio estado colonial. O objectivo, provavelmente, era forçar as autoridades portuguesas a reconhecer rapidamente as vantagens de uma entrega rápida do poder à direcção do movimento político responsável pelos acontecimentos.

Uma guerra não preparada e indesejada

Na verdade, foram os acontecimentos de Fevereiro e Março que empurraram o MPLA e a UPA para a luta armada e não estes dois movimentos que, de forma planeada, pretenderam que uma insurgência armada duradoira tivesse início imediatamente após ou como resultado daqueles eventos. Ou seja, tendo os sucessos de Fevereiro e Março, embora sobretudo os primeiros, sido pensados e executados à revelia das direcções dos dois principais movimentos nacionalistas angolanos, MPLA e UPA, é óbvio que não se inseriram numa estratégia de começo da luta armada sistemática contra a soberania portuguesa em Angola.

No entanto, as direcções daqueles dois movimentos perceberam que podiam e deviam aproveitar acontecimentos que, em primeiro lugar, tinham conseguido grande e muito favorável repercussão internacional, e, em segundo lugar, gerado uma resposta em que se fez um uso sistemático e, sobretudo, desproporcionado da violência, quer por parte dos colonos, quer das forças policiais e militares. A violência da resposta colonial, mesmo que usada com o argumento da legítima defesa, não permitia uma proclamação, mesmo que implícita, sobre o fim da luta armada ou que o MPLA e UPA a não desejavam porque para tal não estavam preparados.

Por outro lado, caso as direcções da UPA e do MPLA não tivessem aproveitado a oportunidade criada pela acção das “massas angolanas” em Fevereiro e em Março, era óbvio que, senão a UPA e o MPLA no seu todo, pelo menos as respectivas direcções, se veriam afastadas da condução futura da luta política e militar contra o colonialismo português, além de que se arriscavam a hipotecar, por muito tempo, a possibilidade de (re)início da luta armada.

Treino militar em Marrocos, 1962: Agostinho Neto, Africano Neto, Mário Pinto de Andrade e Hojia Henda

Finalmente, o efeito dos acontecimentos de Fevereiro e Março não se limitou à realidade angolana, ou se se quiser à mudança de comportamento por parte das direcções da UPA e, sobretudo, do MPLA. Na verdade, foi como consequência deles que o MPLA, logo em Abril de 1961, na Conferência das Organizações Nacionalistas das Colónias Portuguesas [CONCP] realizada em Casablanca, não apenas mostrou a sua intenção de, a prazo, iniciar a luta armada contra Portugal, como conseguiu, sem grande dificuldade, convencer o PAIGC e os “movimentos de Moçambique” (a FRELIMO foi criada em 1962) a enveredarem pela “luta de libertação” por essa ser a “única maneira de resolver o conflito que […] opunha” aqueles movimentos “ao colonialismo português.” Ou seja, apenas na sequência da cimeira de Casablanca, reunida sob a pressão dos acontecimentos, e do seu significado, ocorridos em Angola nos meses de Fevereiro e Março de 1961, os responsáveis de movimentos nacionalistas da África portuguesa, mas também de Goa, decidiram que a luta armada seria a “única maneira de resolver o conflito” com o Governo português.

Pouco importa aqui discutir se a invasão do Estado Português da Índia em Dezembro de 1961 foi uma consequência da declaração da CONCP feita oito meses antes e, portanto, por ela legitimada. O que parece verdade é que em Fevereiro como em Março de 1961, MPLA e UPA estavam longe de se encontrarem preparados para fazerem uma guerra de insurgência contra o estado colonial português, acabando por a ela terem sido forçados como consequência de episódios de violência anticolonial e colonial cuja concepção, deflagração e desenvolvimento lhes escapou total ou parcialmente.