O cansaço abate-se sobre todos, até sobre o homem que na sua autobiografia escreveu: “Trabalho? Deem-me uma pá e eu cavo-vos um buraco até à China antes que amanheça”. Quando o seu manager, amigo, conselheiro, produtor e antigo crítico musical Jon se sentou a ouvir Born in the U.S.A., torceu ligeiramente o nariz. Ele que dez anos antes escrevera, após um concerto e antes de o conhecer, que viu “o futuro do rock and roll e o seu nome é Bruce Springsteen”.

Landau não tinha nada contra o álbum, editado há 35 anos, a 4 de junho de 1984. Ficou até relativamente convencido. Só tinha um problema: achava que faltava ali um single incendiário, radiofónico, capaz de infetar o país com a Brucemania. Quando atirou isso a um Springsteen que dois anos antes, enquanto terminava o disco Nebraska e começara já Born in the U.S.A., andava a ter “pensamentos suicidas” afetado por uma depressão, o “Boss” (como ficou conhecido) não esteve pelos ajustes — disse-lhe qualquer coisa como “então compõe-o tu”.

A resposta brusca foi recordada mais tarde pelo próprio Bruce Springsteen, já com a delicadeza que o distanciamento temporal e o estatuto de rock star exigem. Na autobiografia Born to Run, o “Boss” escreveu: “Discutimos de forma calma e eu sugeri, já que ele achava assim tanto que precisávamos de mais alguma coisa, que fosse ele então a escrever o tema”.

O conflito resolveu-se amigavelmente. Jon Landau, a quem muitos críticos e até elementos do círculo próximo de Springsteen apontam a responsabilidade pelo alargamento de fronteiras de um compositor que nasceu num meio operário, onde não se discutia William S. Burroughs ao serão, continuou a ser manager e braço-direito do “Boss” por muitos anos. Na expressão de David Remnick, jornalista e crítico experimentado que passou pela redação do The Washington Post e que é diretor da revista New Yorker há duas décadas, Landau “alimentou a curiosidade de Springsteen sobre o mundo que existia para além da música”, dando-lhe a ler “livros de Steinbeck e Flannery O’Connor”, sugerindo-lhe que visse “filmes western de John Ford e Hohard Hawks” e estimulando-o “a pensar em termos mais abrangentes do que carros e autoestradas”, desde logo revendo “a sua própria história e a história da sua família à luz dos arquétipos de classe e do que significa ser-se americano”.

Jon Landau era claramente o braço-direito de Bruce Springsteen e sabia bem o que era música de massas — acompanhando há alguns anos a indústria musical, “catalisou a chegada de Springsteen aos grandes negócios, pressionando-o a tocar em salas maiores e a pensar em si da mesma maneira que o Otis Redding pensava — tanto enquanto artista como enquanto entertainer, de forma mais abrangente”. Talvez só por isso o músico acatou aquela sugestão de compor mais um single, nesse mês de março de 1984, já depois de ter escrito algumas dezenas de canções (alegadamente mais de 50) das quais só aproveitou perto de uma dezena.

A contragosto, porque “isso implicava mais trabalho para mim e, ao contrário do costume, mais trabalho era a última coisa em que estava interessado”, Bruce sentou-se nessa mesma noite e escreveu “Dancing in the Dark”. Era a canção que faltava para completar o seu álbum mais popular, aquele que mais impacto que teve no mundo, que tornou Springsteen uma estrela pop à escala planetária, capaz de rivalizar com “Madonna, Prince, Michael Jackson e as estrelas do disco”, como ele próprio veio a assumir. Um estatuto que mantém até hoje, da mesma forma que continua a gravar discos (um novo álbum de originais, Western Stars, é editado já no dia 14 de junho) e a esgotar estádios em digressões intermináveis.

Bruce “estava preparado para ser uma figura de primeiro plano”, como conta na sua autobiografia, e Born in the U.S.A. foi o ingrediente que garantiu que lá chegava. “Em palco, esta música arrebatou o meu público, imerso numa alegria tremenda”, contou. “Êxito atrás de êxito”, o disco mudou-lhe “a vida”, deu-lhe “um público alargado” e forçou-o “a pensar ainda mais sobre a forma como eu apresentava a minha música”.

Talvez Landau e Springsteen estivessem, no entanto, apenas parcialmente certos sobre um dos discos que mais e melhor definiu os anos 1980. O primeiro porque achava que faltava um single ao disco — e, apesar do sucesso generalizado de “Dancing in the Dark”, tema muitíssimo bem-vindo e ainda hoje possível de ouvir em muitos bares e discotecas de todo o mundo, esse mesmo mundo ouviu “Cover Me”, “Born in the U. S. A.”, “I’m on Fire”, “Glory Days”, “I’m Going Down” e “My Hometown” com um fervor não muito distinto. A exigência, contudo, fez Springsteen ganhar uma canção que agitou as pistas de dança dos anos 1980. Ele, por sua vez, terá acertado apenas em parte quando escreveu, na sua biografia, que o disco pô-lo “por um breve instante no centro do mundo da pop”. Por um breve instante, Bruce?

Os veteranos do Vietname e as “questões de identidade”: Bruce, o intérprete dos tempos

Para perceber Born in the U.S.A., tanto o disco como a canção que o inicia e lhe dá nome, convém entender como Bruce Springsteen começou a aprofundar o seu interesse pela história dos Estados Unidos da América. Sem alargar as suas reflexões sobre a experiência americana e sobre o quão ela estava marcada, ainda durante os 1980, pelos traumas da guerra do Vietname, talvez Springsteen não tivesse nunca chegado a escrever as letras das canções de Nebraska (1982) e Born in the U. S. A. (1984), o primeiro o seu disco mais aclamado pela crítica, o segundo o mais popular.

Em 1978, dois anos antes de começar a correr os Estados Unidos da América e a Europa para a digressão de apresentação do disco The River, Springsteen conduzia pelo deserto do Arizona quando travou para abastecer o carro, à saída de Phoenix. Como conta na sua autobiografia, entrou “na pequena loja” da gasolineira e, “ao vasculhar uma pilha de livros de capa mole”, encontrou um que lhe influenciaria decisivamente a carreira. O livro, que até veio a dar origem a um filme de Oliver Stone que tinha Tom Cruise como protagonista, chamava-se Nascido a 4 de julho (no título original, Born on the Fourth of July) e era uma autobiografia de Ron Kovic, que narrava a sua vida da infância ao serviço militar, culminando na paralisia física provocada pela participação na Guerra do Vietname e no envolvimento posterior em manifestações e ações de protesto contra a guerra.

O mundo é pequeno e, depois de ler o livro, Springsteen acabou por conhecer Ron Kovic, alegadamente de forma quase fortuita. Quando o encontro se deu, o veterano ofereceu-se para levar o músico, “grande desertor ao recrutamento de Nova Jérsia” como se descrevia com ironia — fez de tudo para não ir à guerra e, na autobiografia que escreveu, assumiu alguma culpa, perguntando-se quem terá ido no seu lugar —, a conhecer “o centro de veteranos de guerra em Venice”. Springsteen acedeu e no centro conheceu homens muito diferentes de si: “Alguns dos tipos eram sem-abrigo, tinham problemas com as drogas, estavam a contas com o stress pós-traumático ou os ferimentos físicos permanentes”. Ali, pensou “nos meus [seus] amigos que tinham morrido na guerra”, como o baterista da primeira banda de que fez parte na juventude, que “foi e não voltou”. Como “não sabia o que dizer”, limitou-se a ouvir.

Absorver as histórias dos veteranos do Vietname começou a interessá-lo cada vez mais. Mais tarde, já quando andava a correr os EUA e a Europa na digressão de apresentação do álbum The River, o músico que recebeu aos 15 anos a primeira guitarra como prenda da mãe, depois de esta contrair um empréstimo de 60 dólares, teve outro encontro decisivo, desta vez com Bobby Muller, outro veterano de guerra.

O encontro deu-se nos bastidores de um concerto em Nova Jérsia. Bobby tinha ido para o Vietname “como tenente”, mas “fora alvejado e repatriado numa cadeira de rodas para os Estados Unidos, onde se tornara bastante ativo nas manifestações contra a guerra em Washington, ao lado de outros veteranos como John Kerry”, recordou Springsteen. O antigo combatente liderava uma associação chamada Vietnam Veterans of America, que precisava desesperadamente de fundos. Ele era o homem certo para os angariar e acabou por dar um concerto de solidariedade.

Patriota, mas crítico dos políticos. Defensor da América comum, mas não da desigualdade entre elites e trabalhadores. Milionário, mas recordado das suas raízes humildes, com vontade de ser o embaixador musical dos norte-americanos que estavam no fundo da cadeia alimentar. Na verdade, talvez Springsteen tenha sido só capaz como nenhum outro de traduzir para música as preocupações que (pelo menos) imaginava que estes teriam. O retrato, claro, tinha alguns problemas: avaliando os grandes traumas da nação a partir de vidas e personagens individuais, chegou a ser apontado ao músico uma visão “romântica” e excessivamente “homogénea” de um grupo de pessoas bem mais diferentes entre si do que aquilo que sugeria, reduzindo-as a personagens tipo.

Nascido numa família no estado de Nova Jérsia (agarrado às raízes, ainda lá vive), Springsteen começava no entanto a encontrar um meio-termo para se assumir politicamente como músico que cantava o país. Fá-lo-ia à sua maneira — sabia que “nunca viria a ser um Woody Guthrie”o compositor e cantor das classes oprimidas de “This Land is Your Land”, que transportava a inscrição “esta máquina mata fascistas” na guitarra, porque “gostava demasiado do Cadillac cor-de-rosa”, das canções, da música pop-rock que punha estádios em ebulição e agitava os adolescentes simples das periferias. E no entanto, “havia trabalho a fazer”.

Parte do trabalho passava pelas leituras. Para se preparar para se aprimorar como herói da música norte-americana, ou simplesmente herói americano, Springsteen voltou aos livros — que na juventude não lhe tinham ocupado muito tempo — para perceber o melhor o país. Leu A Pocket History of the United States, de Henry Steele Commager. Leu A People’s History of the United States, de Howard Zinn. Leu ainda Woody Guthrie: A Life, de Joe Klein — e sobre as letras de Guthrie, escreveu: “Não eram divagações de banha da cobra, mas sim retratos individuais de vidas americanas, esboçadas com fineza e contados com dureza, inteligência e senso comum. Começámos a tocar nos concertos um cover de ‘This Land is Our Land’, esforçando-nos por dar voz às histórias que grande parte do rock’n’roll da América dos anos 80, na era de Ronald Reagan, não estava a contar”.

Somados os livros ao “trabalho com os veteranos da Guerra do Vietname” e ao regresso à Europa para apresentar o disco The River, que lhe aguçara a “consciência política”, Springsteen preparou-se para ser analista e intérprete do espírito dos tempos. Passou, como chegou a contar, a ver-se “como participante da época em que vivia” e percebeu algo decisivo: “Aquele era o meu lugar, o meu momento, a minha oportunidade de fazer ouvir a minha voz, por mais débil que fosse”. Em Nebraska e Born in the U. S. A., ela seria ouvida em registos diferentes, mas ainda assim mais próximos do que uma audição desatenta pode sugerir.

Bruce Springsteen tinha um puzzle por completar e precisava de encontrar as “peças essenciais” para responder às “questões de identidade que andava a levantar”. Ei-las: “Como é que eu podia saber quem era, se não fazia a mínima ideia de onde vinha, em termos individuais e coletivos? Aquele que era o significado de ser um americano estava profundamente embrenhado no que tinha sido antes o significado de ser americano. Só uma resposta abrangente me poderia levar até ao significado do que seria isso de ser americano no presente e nos tempos vindouros”.

▲ O Boss de guitarra em punho (@ Hulton Archive/Getty Images)

Hulton Archive/Getty Images

A depressão: “Entro, sento-me e desato a chorar”

Isolamento, dificuldade em lidar com a fama, vida de estrada (mas com pouco álcool e drogas, já que nunca foi dado aos vícios esfuziantes da média habitual do rock’n’roll), “um acontecimento”. As hipóteses são muitas e a última até é mencionada na autobiografia de Bruce Springsteen, assim mesmo, sem mais detalhes. Todas terão contribuído para uma depressão que se abateu sobre o músico no início dos anos 1980, mas nenhuma a terá motivado tanto quanto os traumas que Bruce carregava de infância, do pai violento e alcoólico com quem tinha discussões diárias.

O pai descarregaria na mulher e nos filhos (Bruce e a irmã Ginny) a dor da morte de uma irmã, Virginia, com apenas cinco anos. A relação entre pai e filho era demasiado má: “Acabávamos sempre a gritar um com o outro, com a minha mãe a correr para o quarto a chorar ou a tentar evitar que andássemos os dois à luta”, chegou a contar Springsteen num concerto em 1976, recordado por David Remnick na New Yorker.

A rebelião dos filhos nas décadas de 1960 e 1970 era comum e criava choques no interior das famílias nos Estados Unidos. Bruce Springsteen não era portanto caso único. Como recordou Steven Van Zandt, amigo de longa data de Bruce e elemento central da sua E Street Band, à New Yorker, “não havia precedente nenhum para nós na história, com filhos que se estavam a tornar freaks de cabelo comprido e não queriam participar no mundo que eles [os pais] construíram. (…) Andavam assustados com aquilo em que nos estávamos a tornar, portanto sentiam que tinham de ser mais autoritários. Odiavam-nos mesmo, sabes?”

Antes de lançar o acústico (e negro) Nebraska, chegou a depressão com o fardo do passado. “Apetece-me chorar mas as lágrimas não vêm”, escreveu Springsteen na sua autobiografia, recordando um dia particularmente dorido desse período. “Sinto uma ansiedade mais profunda do que alguma vez senti”, lembrou ainda, admitindo que “à medida que envelhecemos, o peso das nossas coisas por resolver torna-se mais pesado, bem mais pesado. A cada ano que passa, o preço a pagar pela nossa recusa de lidar com esses assuntos torna-se cada vez mais alto”.

Numa entrevista que deu em 1984 à revista Rolling Stone, Bruce deu algumas pistas sobre o seu estado de espírito atormentado dos anos anteriores: “Houve momentos em que sentia que era tudo muito confuso, porque percebi que era um homem rico mas sentia-me um homem pobre cá dentro”. No perfil que David Remnick escreveu sobre ele, conta-se que o autor de Born in the U. S. A. teve uma das maiores discussões da sua vida com Van Zandt, depois de escrever uma canção sobre um homem que recebia balúrdios por fazer algo que lhe era natural, que tinha uma casa cheia de Rembrandt’s e arte de valor incalculável mas que não era amado por quem ele amava. O amigo insurgiu-se com aquela conversa, Bruce respondeu-lhe que aquilo era “quem sou, a minha vida”. Além disso, “andava a sentir-se suicida”, admitiu Dave Mash, antigo biógrafo de Springsteen. As suas relações amorosas eram efémeras e o fantasma do pai não lhe dava sossego, a ponto de chegar a pegar no carro e conduzi-lo por três ou quatro vezes na mesma semana em direção à casa em que cresceu.

Os concertos estendiam-se até às quase quatro horas de duração, porque era em palco que Bruce encontrava refúgio para os fantasmas. Aí, “estás livre de ti mesmo, todas as vozes na tua cabeça calam-se, desaparecem, não há espaço para elas, só existe uma voz que é aquela com que estás a falar”, chegou a referir. À New Yorker, confessou: “Os meus problemas não eram tão óbvios como as drogas. Eram diferentes, mais silenciosos — tão problemáticos como esses, apenas menos gritantes”. Na autobiografia, reviveu tudo como se tivesse acabado de acontecer: “Houve um acontecimento e a minha depressão está a alastrar como se fosse um derrame de petróleo a manchar a bonita baía verde-turquesa da minha existência tão cuidadosamente planeada e controlada. O crude preto está a ameaçar abafar todas as partes do meu ser”.

Percebendo a importância de não se afundar na depressão, Bruce Springsteen recorreu ao braço-direito e ligou a John Landau. O manager e conselheiro sugeriu-lhe consultar um psiquiatra: “Precisas de ajuda de um profissional”. Na autobiografia, Springsteen recorda assim a primeira de muitas visitas: “Entro. Fixo o olhar nos olhos de um perfeito desconhecido de bigode, cabelo branco e aspeto bondoso; sento-me e desato a chorar”. O efeito foi positivo e “começar a falar ajudou”. O músico recuperou “algum equilíbrio” e sentiu-se “a estabilizar, a endireitar-me”. Tinha “dançado e conduzido o meu caminho, completamente só (sem drogas nem álcool) até à beira do meu grande mar negro, mas não tinha saltado lá para dentro”. Estava pronto para acabar Nebraska e para continuar a trabalhar em Born in the U.S.A.

Nebraska e Born in the U.S.A.: tão diferentes, tão semelhantes

Os dois discos começaram a ser compostos mais ou menos em simultâneo. Bruce Springsteen chegou mesmo a pensar lançá-los juntos, num disco duplo, mas “a tonalidade da música era demasiado diferente, demasiado oposta”. A escrita não o era tanto, já que em ambos viviam personagens atormentadas, pobres, doridas por serem feridas nos seus direitos de dignidade que Springsteen associava ao estatuto merecedor de um norte-americano. Mas a música era mesmo diferente: avaliados o “acústico Nebraska” e o “elétrico Born in the U.S.A.“, o primeiro tinha “uma intransigência a qualquer integração alheia”.

Nebraska era Springsteen dorido a cantar histórias de gente que nasceu como ele mas não vingou como ele, culpa do sistema, das injustiças sociais, da guerra, da dificuldade hercúlea de saltar as muitas e altas barreiras de obstáculos que um provinciano pobre, como chegou a descrever a condição de que vinha, tem de enfrentar, rodeado de álcool e chatices. Era sobre “o isolamento americano”, sobre “o que acontece às pessoas quando estão alienadas dos seus amigos e das suas comunidades e do seu governo e do seu trabalho. Porque são essas coisas que te mantêm lúcido, que de alguma forma dão sentido à vida”, explicou numa entrevista à Rolling Stone, em 1984, depois de lançar o álbum sucessor.

Na sua autobiografia, o músico escreveu: “A minha imaginação buscou inspiração em várias fontes, a minha família, Dylan, Woody [Guthrie], Hank, os contos góticos norte-americanos de Flannery O’Connor, os romances noir de James M. Cain, a violência serena dos filmes de Terrence Malick, a fábula decadente “The Night of the Hunter”, realizado por Charles Laughton. Queria fazer histórias negras de adormecer”.

Born in the U.S.A. não era muito diferente, mas se o primeiro era cativante por ser um disco dolorosamente solitário, coerente, com o som roufenho e os arranjos simples a destacarem-lhe as dores, o segundo era cativante por a música contrariar, tão levemente que os ouvintes mais desatentos não notariam, os demónios que Springsteen cantava como se os celebrasse. Na sua autobiografia, o músico corroborou isso mesmo: “Para dar seguimento a Nebraska, que incluía algumas das minhas canções mais fortes, eu queria abordar os mesmos temas e eletrizá-los. A base de trabalho era essa ideia”.

Numa entrevista após a edição do disco, o “Boss” contava que quando entrou pela primeira vez em estúdio para gravar Nebraska com a E Street Band — versão que acabou por abandonar por achar que os temas, tocados de forma elétrica e em grupo, já não tinham a mesma magia noturna, o mesmo tom de contos assombrados que queria transformar em música —, gravou “o primeiro lado” do vinil de Born in the U.S.A. “E passei o resto do tempo a tentar gravar a segunda parte”, dizia ainda, concluindo que “olhando para o material, em especial para o primeiro lado do disco, é percetível que foi escrito de forma muito semelhante ao Nebraska — nas personagens e nas histórias, no estilo de escrita —, só que foi colocado dentro de uma formato de banda rock”.

Bruce Springsteen andava agora a cantar sobre “veteranos do Vietname, trabalhadores migrantes, questões de classe, divisões sociais, cidades desindustrializadas e cidades americanas esquecidas”, como relatou com acerto Dave Remnick na New Yorker. No disco que o confirmou como o grande herói da América comum e dos seus anseios (não a espalhafatosa, não a púrpura, não a que retinha o brilho das lantejoulas mas antes a que evidenciava as manchas de óleo no fato-macaco, mesmo que fossem na verdade as manchas de um milionário descuidado), Springsteen conciliava “virtude política e apelo popular, festa e protesto”, acrescentava Remnick. Tudo em 12 canções que soavam a 12 singles reunidos num best of de carreira no estrelato do pop-rock.

Para o académico William I. Wolff, da universidade de Rowan, autor do ensaio “Springsteen, Tradition and the Purpose of the Artist”, as “personagens de Springsteen, as suas histórias, sofrimento e vozes, são de enorme importância para ele” e “existem dentro de uma linhagem da música country, um género musical que teve Hank Williams como líder e que, como escreve Charles Lindholm, tornou-se ‘a música da nova classe trabalhadora americana sem raízes. Articulava um lamento dos sonhadores traídos, que procuravam amor e se contentavam com a luxúria, longe de casa, a trabalhar no duro, a beber e a lutar muito, à procura de salvação e sem grande esperança de alguma vez a encontrarem”. Era só misturar tudo isto com o doo-wop e o rock’n’roll com o qual os adolescentes da geração de Springsteen cresceram fascinados, sem acesso aos luxos da compra de discos mas com acesso à rádio e à televisão, e estava encontrada a receita de sucesso.

▲ Springsteen e a fita característica que chegou a usar na cabeça, durante longos períodos, em palco (@ AFP/Getty Images)

AFP/Getty Images

Se o mundo nos atira ao tapete, valha-nos o rock, a borga e a paixão

Não é habitual um músico colocar sete canções de um só disco no top dez das mais ouvidas de um país como os Estados Unidos da América — mas Born In the U.S.A. tinha sumo para dar e vender. Tinha “Cover Me”, com a sua capacidade invulgar por esses anos de conciliar riffs rock de guitarra (que não envergonhavam o bom gosto) com um sintetizador dançável, em que Springsteen lançava um apelo à solidariedade amorosa entre derrotados do progresso:

The times are tough now, just getting tougher

This old world is rough, it’s just getting rougher

Cover me, come on baby, cover me

Well I’m looking for a lover who will come on in and cover me

(…)

This whole world is out there just trying to score

I’ve seen enough; I don’t want to see any more

Cover me, come on and cover me

Tinha, também, “Darlington County”, com as suas histórias “a conduzir para Darlington County com o Wayne no Fourth of July” à procura do rock’n’roll, de “um contacto no sindicato através de um tio do Wayne”, de aproveitar que tinha “200 dólares” no bolso para “rockar toda a noite” com uma rapariga que acabara de conhecer. Eis a borga como resistência às lutas diárias, o “sha la la la” do coro a conviver com o relato do “tipo do condado que me diz a mesma coisa, não trabalha nem é pago”.

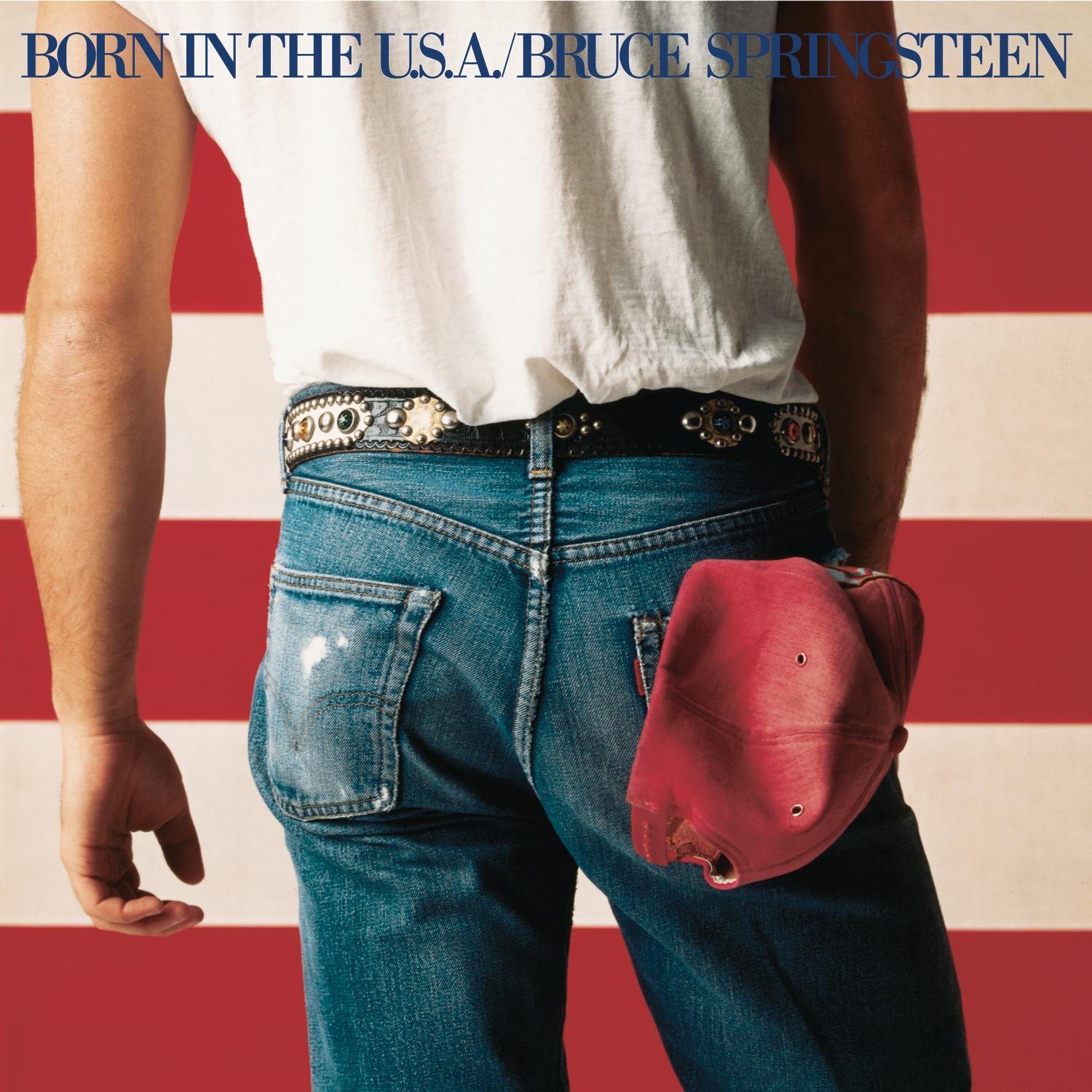

▲ Chegou a circular o rumor de que Bruce Springsteen estaria a urinar para a bandeira dos EUA, na capa do disco. Ele negou

Ouve-se também em Born in the U.S.A. a felicidade de ser “sexta-feira, “noite de receber o salário” e de “uns irem para casa ter com as suas famílias” e outros “irem à procura de se magoar”, alguns dos quais “a envergar sarilhos na t-shirt”. Histórias de quem trabalha nas obras de uma auto-estrada (“Working On the Highway”), a “segurar uma bandeira vermelha e ver o tráfego a passar”, de quem tem a esperança confessada de que “um dia, miss, terei uma vida melhor do que esta”. Não é nada de incomum num músico e escritor que disse uma vez à imprensa francesa que o seu trabalho “passou sempre por julgar a distância que vai do sonho americano à realidade americana — e o quão longe as duas coisas estão a certo momento”.

Tudo isto exemplifica-se em “Downbound Train”, com os seus versos “O nosso amor correu mal / os tempos tornaram-se difíceis / agora trabalho lá em baixo, na lavagem dos carros”, com relatos já doridos de amores e desamores, com a fantástica “I’m on Fire” que encerra então o “lado A” do disco. Aí temos Bruce Springsteen, o pingamor musculado que vive melhor nos bares do que nos salões de literatice, em modo sedutor-que-sussurra-aos-ouvidos-do-mundo.

Mais dançante, com sintetizadores lustrosos, a segunda parte do álbum tem “Dancing in the Dark”, “Bobby Jean” e os versos “Agora fomos caminhar à chuva / falar da dor deste mundo que já escondemos” (alegadamente sobre a saída do amigo Steven Van Zandt da E Street Band, a que voltaria anos depois) com o saxofone do seu grande parceiro já falecido Clarence Clemons bem audível, e canção sobre estar deprimido mais ilusoriamente despreocupada, “I’m Going Down”.

Dos acampamentos e salas grandes de espetáculo, Springsteen chegara aos estádios. Com este disco, fora “tão longe em direção à música pop quanto queria — provavelmente até um pouco mais do que isso”, como chegou a escrever num livro em que reunia letras de canções. No entanto, não ficou com grandes arrependimentos e até tem bons exemplos para contrariar o rótulo de “vendido”, que alguns dos seus fãs mais antigos, acérrimos e defensores das canções menos abrilhantadas com coros e sintetizadores chegaram a propagar: “Os meus heróis, do Hank Williams ao Frank Sinatra e ao Bob Dylan, foram músicos populares. Tinham hits [êxitos enormes]. Havia valor em tentar chegar a um público mais vasto”.

Ainda hoje o “Boss” deve surpreender-se com a forma como conseguiu pôr gente a cantar, felicíssima, que os “dias de glória, bom, vão passar por ti” (“Glory Days”). Ainda hoje deve ficar atónito com a quantidade de isqueiros que já fez erguer com a balada “My Hometown”, sobre a violência, a segregação social, as lutas dos anos 60 e os traumas do Vietname, ou com a capacidade que teve para escrever sobre a sua vida revelada em “No Surreender”. Mas nada o terá por certo surpreendido tanto quanto a reação dos outros à sua grande canção sobre os veteranos do Vietname, aquela que deu nome ao disco, que motivou a existência de uma capa que se tornou lendária com a bandeira dos EUA ao fundo e o rabo de Springsteen, de calças de ganga e virado de costas para a câmara, em primeiro plano. “Born in the U.S.A.”, pois claro.

A canção “relâmpago numa garrafa” e a picardia com Ronald Reagan

Para cantar sobre o que era ser-se americano na segunda metade do século XX, Bruce Springsteen tinha de cantar sobre o Vietname. Pelo menos foi isso que pensou: “O fim da Guerra foi celebrado com uma década de silêncio. A cultura popular parecia um pouco perdida na forma de contextualizar e contar as histórias mais duras da ‘única guerra que a América tinha perdido’. Muito poucos filmes, discos ou livros sobre o Vietname tinham acabado por conseguir ter impacto a nível do país inteiro”, escreveu o músico em “Born to Run”.

A raiz da canção que veio a dar nome ao seu disco de 1984 veio de um esboço de um tema que começou por se chamar simplesmente “Vietnam”. Como chegou a contar a Rolling Stone, partes do esboço inicial de letra deste tema vieram a aparecer num lado B chamado “Shut Out the Light”. Springsteen começava aí a tentar relatar uma história de uma namorada de um veterano de guerra que tinha fugido com um cantor de rock’n’roll.

Mais tarde, sentado na sua casa em Nova Jérsia, Springsteen deparou-se com um guião para um filme que lhe fora enviado por Paul Schrader, o argumentista de “Taxi Driver” e “O Touro Enraivecido”. O filme tinha um título provisório que ficou na memória popular, mas não pela mestria cinematográfica do guionista e realizador: “Born in the U.S.A.” O “Boss” não se fez rogado, começou a cantar a expressão e esta ficou-lhe na cabeça. Então, copiou-a “diretamente da página com o título daquele guião” e começou a transformar a canção sobre o Vietname que queria escrever, dando-lhe um novo nome. Schrader ficou sem título para o filme, que foi posteriormente nomeado “Light of Day” mas que contou com uma canção original de Springsteen, para compensar o descarado roubo.

▲ O "Boss" começou a apresentar-se em palco com o seu nome no início dos anos 1970, mas a alcunha foi-lhe dada nos anos 1960, por ser líder de bandas e gerir o negócio

O primeiro refrão que Springsteen esboçou acabou por ser abandonado e talvez não lograsse o sucesso que o definitivo obteve: inicialmente, o músico rimava “born in the U.S.A.” com “the American way”, revelou a Rolling Stone, indicando que a canção também refletia sobre uma alternativa de castigo a Richard Nixon, que nunca tinha passado um dia na prisão depois das mentiras do caso Watergate. Seria talvez melhor “cortar-lhe os tomates”, chegou Springsteen a considerar cantar.

Na sua autobiografia, Bruce recordou o momento em que gravou a versão definitiva da canção com a sua banda: “Tinha letras, um grande título, dois acordes, um riff de sintetizador mas não tinha verdadeiramente um arranjo. Era o nosso segundo take. (…) Comecei a cantar. A banda seguiu-me de perto num arranjo improvisado e, na bateria, o Max Weinberg fez uma das suas melhores atuações em estúdios. Quatro minutos e 39 segundos depois, ‘Born in the U.S.A. ficava pronta. Pousámos os nossos instrumentos, fomos à sala de controlo e ouvimos aquilo que soava como se tivéssemos conseguido prender um relâmpago dentro de uma garrafa”.

A canção versava, na sua forma final, sobre um veterano de guerra a quem tinham posto “uma espingarda na mão”, que fora “enviado para uma terra desconhecida para ir matar o homem amarelo” — mais tarde, uma versão inicial da canção revelou que Springsteen contava usar a expressão para dizer que “não tratariam o homem branco desta forma” desumana. O veterano reclamava a sua pertença aos Estados Unidos, a terra de onde provinha, como uma reclamação de direitos, como um queixume por aquilo encontrou ao regressar: o trabalho que faltava, as memórias e traumas de guerra que lhe condenavam a vida.

Treze anos depois do fim da Guerra do Vietname, inspirado pelos veteranos com que lidara mais proximamente — Bobby Muller e Ron Kovic —, Springsteen escrevera e gravara finalmente a sua “história de um soldado”, como sentenciou no seu livro de memórias. “Era uma canção de protesto, e quando a ouvi trovejar através das gigantescas colunas do estúdio da Hit Factory, soube logo que era uma das melhores coisas que já tinha feito. Era um blues de soldado americano, em que os versos eram um relato do acontecido e o refrão uma declaração da única coisa que jamais lhe poderia ser negada: o lugar de nascença. O lugar de nascença e o direito a todo o sangue, confusão, bênçãos e graça que vinham com ele”, recordou ainda. A maior prova de que a canção era destinada aos veteranos da Guerra do Vietname? Foi Bobby Muller, então presidente da associação Vietname Veterans of America, a primeira pessoa além da banda de Springsteen e seu staff a ouvir a versão final do tema.

Nem toda a gente a ouviu da mesma maneira. O ano de 1984 era ano de eleições presidenciais nos Estados Unidos da América, pelo que o Partido Republicano andava “a querer cooptar até um cu de vaca caso tivesse uma tatuagem da bandeira dos Estados Unidos”, recordou mais tarde Bruce Springsteen, pouco dado a Republicanices. Talvez por causa disso, num evento político em Nova Jérsia, o anterior Presidente dos EUA e candidato a uma reeleição pelo partido Republicano Ronald Reagan dirigiu algumas palavras simpáticas ao herói local e nacional: “O futuro da América está nos milhares de sonhos que têm nos vossos corações; está na mensagem de esperança das canções de um homem que tantos jovens americanos admiram: Bruce Springsteen, de Nova Jérsia. O meu trabalho consiste em ajudar-vos a tornar esses sonhos realidade”.

Springsteen, que não é um democrata assumido mas é um confesso progressista, não gostou — e no concerto seguinte respondeu a Reagan. Disse então, numa pausa entre canções: “O presidente estava a falar de mim no outro dia e comecei a perguntar-me qual será o seu álbum favorito. Acho que não tem andado a ouvir este” — e conclui começando a cantar “Johnny 99”, uma balada com homicídios à mistura que incluiu em Nebraska, talvez a antítese da defesa da ordem e bons costumes de Ronald Reagan.

Anos depois, foi o próprio autor de Born in the U.S.A. que assumiu o quão estranho tinha sido tanto a apropriação patriótica da canção que deu título ao disco por nacionalistas, assim como a crítica de que foi alvo pelos críticos de quem exulta a grandeza e perfeição da ‘nação’: “Mantém-se como uma das minhas melhores e mais incompreendidas canções. A combinação dos seus versos blues na mó de baixo e do refrão declarativo na mó de cima, a exigência do direito de ter uma voz patriota ‘crítica’ juntamente com o orgulho pelo lugar de nascença, pareciam ser demasiado conflituosas (ou então eram simplesmente incómodas!) para alguns dos ouvidos mais despreocupados e menos perspicazes”.

Sem o tema, Bruce Springsteen não teria gravado e editado um disco chamado Born in the U.S.A., dificilmente teria dado a conhecer uma capa de disco tão icónica e por certo não seria na Europa um herói de tão grande dimensão como aquele em que se tornou. Nos anos seguintes em que andou na estrada, os seus camarins eram uma parada de estrelas (por lá passaram Jack Nicholson, Meryl Streep, o Príncipe Alberto do Mónaco). Houve concertos com mais de 70 mil pessoas na Europa. Max Weinberg, o baterista, descreveu assim o ambiente que se vivia: Senti: wow, a Beatlemania deve ter sido mais ou menos assim. Toda a gente andava louca”.

O disco “foi um êxito à escala planetária”, assumiu Springsteen na sua autobiografia. Truques do sucesso? Ou não os sabia ou não quis assumir: “Sabia que tinha um verdadeiro vencedor na canção do título, mas não esperava a onda maciça de reconhecimento que tivemos. Terá sido o timing? A música? Os músculos? Não sei. É sempre mais ou menos um mistério o que provoca um sucesso tão gigantesco”. Há 35 anos, Bruce Springsteen conseguiu mesmo prender o relâmpago dentro de uma garrafa.

Nota – Artigo atualização às 11h51 do dia 14/06/19, com correção referente à morte de Ginny, tia (e não irmã, como inicialmente referido) de Bruce Springsteen