Texto originalmente publicado a 3 de dezembro de 2015

Cães de companhia, cães de caça, cães que dormiam na cama dos donos, cães que atacaram pessoas. No livro Animais e Companhia na História de Portugal, coordenado por Isabel Drumond Braga e Paulo Drumond Braga, são tratadas as “relações entre a sociedade e os bichos” no período que vai da Idade Média ao século XIX.

No excerto do capítulo que o Observador pré-publica — “Cães e Gatos, Animais de Companhia por Excelência”, da autoria de Paulo Drumond Braga — são tratados muitos outros temas. Para ilustrar a ligação dos animais com a realeza, conta-se, por exemplo, a história de um meio-irmão de D. João I (1357-1433) que «amava tanto [dois alões] que os lançava de noite consigo na cama, e ele em meio deles». E também a da rainha D. Catarina (1507-1578), que guardava uma coleira de cachorro de prata.

No texto, percebe-se que os cães tinham uma relação oscilante com a Igreja. Por um lado, de afeição: em 1705, as religiosas do Mosteiro do Salvador, em Braga, andavam com “algumas cadelinhas e cães” gentilmente “nos regaços”. Por outro lado, de violência: em 1383, os animais chegaram “a devorar, pelo menos parcialmente, o bispo de Lisboa, D. Martinho”.

Leia todos estes detalhes no excerto que se segue.

O livro tem 656 páginas, custa 19,99€ e está disponível no site do Círculo de Leitores

“Há vestígios do cão no espaço que hoje é Portugal desde tempos pré-históricos, concretamente, no Mesolítico, num dos chamados «concheiros» do vale do Sado (Cabeço do Pez, Torrão). Mais tarde, no megalitismo, a Orca dos Juncais representa alguns destes animais, indiciando cenas de caça. Da época romana, chegaram até nós os mosaicos de Conímbriga, onde cães protagonizam cenas de grande realismo e beleza. Por outro lado, ficou documentalmente comprovada a gens Canidia, pertencente à ordem senatorial romana, na atual cidade de Évora. No período muçulmano, vestígios de mordeduras do melhor amigo do homem foram encontradas, em Silves, em ossos de diversos mamíferos que serviram para a alimentação humana. Por outro lado, na Lisboa muçulmana cercada pelos cristãos, em 1147, a população esfomeada viu-se obrigada a comer cães, assim como gatos. No Portugal cristão, as primeiras referências surgem nos foros da Guarda, de 1199, onde se pode ler: «Todo o homem que galgo ou podengo ou perro de gato matar, pague dois maravedis».

Desde cedo que se começaram a distinguir raças, como o alão, o galgo ou lebréu, o podengo, o sabujo e o mastim. O primeiro era o cão de caça por excelência, classificado por D. João I (1357-1433) como «a mais linda casta de cães que todas outras que Deus fez e nós conhecemos». Um meio-irmão do anterior, também chamado João (1350/1352-1397), filho de D. Pedro I e de Inês de Castro, «amava tanto [dois alões] que os lançava de noite consigo na cama, e ele em meio deles». O galgo ou lebréu era, como o próprio nome indica, vocacionado para a caça das lebres. O podengo, cão de mostra, cão de parar, perdigoteiro ou perdigueiro, servia para a caça aos coelhos e às perdizes e, quando utilizado na volataria, era conhecido como cão de aves ou cão de falcão. D. João I considerava que era inferior ao alão, devendo ser tratado com «coices e pancadas». O sabujo era igualmente um auxiliar da montaria. Já o mastim era cão de gado, sendo provável que dele derivem os atuais serra-da-estrela, castro-laboreiro e rafeiros alentejanos.

Os cães de luxo também chegaram a Portugal. Convém não esquecer que, nos séculos XVII e XVIII, começou a esboçar-se a conceção que hoje existe de animal de companhia. A eles se refere D. Francisco Manuel de Melo em 1651: «Não sou de cachorrinhos enfeitados, que sempre têm nomes misteriosos. Já me sucedeu em uma igreja vir-me perguntar um pajem esbaforido se vira eu por ali o Cuidado da Senhora D. Fulana, que andava perdido, e perguntando qual era o cuidado daquela senhora, que pudera bem ter outros, achei que era um cachorrinho daquele nome». Mais tarde, em 1699, Manuel Bernardes criticava acerbamente as «donzelas e religiosas que criam cachorrinhos de fralda, e os penteiam e enfeitam, beijam e agasalham consigo na cama», considerando que «obram mal e repreensivelmente, pondo o seu afeto em uma criatura tão vil e indigna, que deviam pôr somente em seu Criador». Fontes satíricas do século XVIII referem os cães de «engraçadas carrancas», «pequenos e airosos corpos», «pelos finos e delicados», caracterizados pelo facto de estarem sempre «metidos em casa e não fazerem mal a ninguém». Seria a um desses animais que se referiria o anúncio publicado em 1724 na Gazeta de Lisboa: «Em 13 deste mês perdeu-se uma cadelinha de estrado branca com malhas cor de canela, orelhas compridas, que é de Samuel Garnier, que mora defronte da porta travessa da igreja velha de Nossa Senhora da Conceição e dará boas alvíssaras a quem der notícias dela».

Alguns cães, fossem de caça ou de luxo, chegaram à corte portuguesa, como ocorreu noutras zonas da Europa a partir do século XVI. A rainha D. Catarina (1507-1578), mulher de D. João III, tinha entre as suas joias uma «coleira de cachorro» de prata e não é impossível que uma das suas antecessoras, a rainha D. Leonor (1458-1525), mulher de D. João II, atendendo a que se fez representar com um cão junto de si num livro de horas de cerca de 1500-1510, gostasse igualmente do melhor amigo do homem. Mais tarde, segundo informação datada de 1709, a rainha D. Maria Ana de Áustria (1683-1754), mulher de D. João V, vivia nos seus aposentos «conversando com as suas damas alemãs e brincando com os seus cães». Vários dados se possuem sobre D. Mariana Vitória (1718-1781), mulher de D. José I. Em abril de 1729, agradeceu à mãe, Isabel de Farnesio, rainha de Espanha, a oferta de um cãozinho; em setembro de 1732, dizia, em missiva à mesma, que uma cadela sua tivera cachorrinhos muito bonitos e, em janeiro de 1756, voltava a agradecer a oferta de cães. Em 1754, um súbdito britânico, Augustus Hervey, viu-a a regressar da caça trazendo ao colo um cãozinho maltês, que o próprio lhe havia oferecido.

Não há rua de Lisboa onde os estrangeiros não tenham a impressão desagradável que lhes é dada pela multidão de cães vadios, magros e escanzelados e tinhosos que as percorrem. O português, que já está acostumado, nem dá por eles. São cães sem dono, nem poiso certo; vivem nas ruas, alimentando-se com o que encontram e andam sempre famintos.

O melhor amigo do homem estava ainda presente em conventos e mosteiros, como o mostram quer o já citado trecho de Manuel Bernardes quer as frequentes censuras de autoridades relativas a algumas casas femininas nos séculos XVII e XVIII. Apenas como exemplo, refira-se que, em 1705, no Mosteiro do Salvador, em Braga, as religiosas tinham «algumas cadelinhas e cães e a estes as levam suas donas ao coro tendo-as nos regaços […] como também têm cães de fila o que tudo causa escândalo».

Canídeos vadios, omnipresentes nas ruas das cidades e vilas portuguesas, como nas de outras da Europa, surgem em dezembro de 1383, a devorar, pelo menos parcialmente, o bispo de Lisboa, D. Martinho – nomeado em 1380 pelo Papa de Avinhão –, assassinado pela populaça enraivecida, que arrastou o cadáver pelas ruas, até ao Rossio, «onde o começaram de comer os cães, que o não ousava nenhum soterrar». Esse mesmo tipo de animal surge em obras de

Gil Vicente (c. 1465-c. 1536) e em representações pictóricas diversas, como a Lisboa de Dirk Stoop (1662). Os relatos que nos ficaram dos estrangeiros que no século XVIII visitaram Portugal aludem aos milhares de cães que devoravam os restos de comida, exercendo, assim, uma verdadeira ação profilática a nível de limpeza urbana. Veja-se apenas um exemplo: em 1796, o francês Joseph-Barthélémy-François Carrère escreveu:

«Não há rua de Lisboa onde os estrangeiros não tenham a impressão desagradável que lhes é dada pela multidão de cães vadios, magros e escanzelados e tinhosos que as percorrem. O português, que já está acostumado, nem dá por eles. São cães sem dono, nem poiso certo; vivem nas ruas, alimentando-se com o que encontram e andam sempre famintos. Durante o dia correm as ruas, abrigam-se nos portais, no fundo dos pátios, nas cavalariças das seges de aluguer; à noite, quando chega a hora dos despejos, agrupam-se aos quarenta e cinquenta diante dos botequins e das tabernas, esperando o despejo dos lixos, dos excrementos, das cascas, dos ossos, das águas das lavagens da louça que se foram juntando durante o dia. Chegado o feliz momento, lançam-se vorazmente às imundícies, procurando saciar nelas a fome, devorando tudo o que encontram. Este banquete é sempre tumultuoso: o ruído das queixadas triturando ouve-se à distância, mutuamente se empurram, apertam e agridem, rosnam uns contra os outros, mordem-se, laceram-se na disputa dos restos que ficaram desprezados pelos animais domésticos. Nestas alturas é perigoso passar perto deles, pois enfurecem-se, no receio de que lhes roubem os miseráveis restos. O transeunte pode pagar a distração por algumas mordeduras. Finda a refeição, a canzoada dispersa-se; uns vão para os portais, para as esquinas ou para debaixo de qualquer arco, a fim de ali passarem a noite, até que ao nascer do dia de novo se espalham pelas ruas».

Omnipresente nas cidades, vilas e espaços rústicos – aliás, como outros animais, tais como aves de capoeira, bois, burros, cabras, coelhos, gatos, mulas, porcos e vacas –, o cão, mesmo aquele que tinha dono, desde que circulasse livremente pelas ruas, era prejudicial, uma vez que podia destruir vinhas e figueirais. Os municípios tentavam impedir a respetiva circulação em tempo das vindimas e mandavam colocar-lhe os antepassados dos atuais açaimes ou então chocalhos, além de legislarem sobre o número máximo de cães que cada pessoa podia ter. Por outro lado, sendo omnipresente, entrava com frequência em igrejas, havendo uma pessoa responsável por o expulsar, o chamado perreiro, que se acha documentado, por exemplo, para a sé do Funchal nos séculos XVI a XVIII.

Mesmo depois de mortos, os cães, fossem ou não vadios, continuavam a causar danos, uma vez que os respetivos cadáveres, assim como os de outros animais, eram lançados para a rua, prática que Fernão Lopes documenta para a Almada do século XIV, quando alude a um tanque de lavar roupa que, com os corpos de «bestas mortas e cães e gatos», se tornara «verde e muito suja». A partir do século XV, quer o poder real, através primeiro das Ordenações Afonsinas e depois das Manuelinas, quer as câmaras municipais foram-no proibindo, mas a prática deve ter continuado até muito tarde.

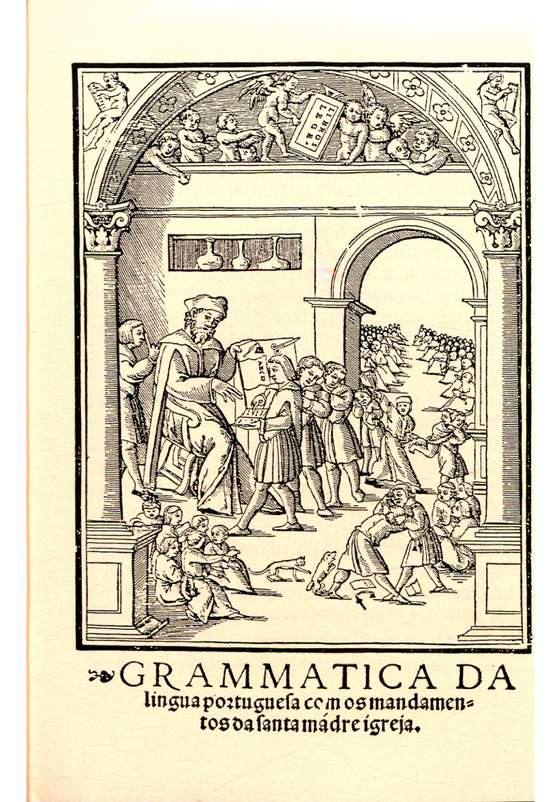

Companheiro dos seres humanos dentro de casa, o cão partilhava espaços como a sala de jantar e por vezes o quarto

de dormir. A iconografia e a literatura dão-nos numerosos exemplos a esse respeito. Retenham-se duas imagens do século XVI, uma do Livro de Horas de D. Manuel I, outra do Livro de Horas dito de D. Fernando. Até em salas de aula, cães e gatos estavam presentes, a acreditarmos numa gravura publicada em livro de 1539.

Representados em iluminuras medievais, cadeirais de coros de igrejas e conventos, salvas de prata dos séculos XVI e seguintes, os canídeos constituíram eles próprios figuras decorativas, nomeadamente de louça ou porcelana, algumas provenientes do Oriente, havendo vários exemplos conhecidos, sobretudo em Setecentos.

Por outro lado, acompanhavam os donos quando estes se faziam representar pictoricamente, como foi o caso do mais famoso retrato de D. Sebastião (1554-1578), concluído em 1571 e da autoria de Cristóvão de Morais. Mas

outros exemplos poderiam ser dados, como o da princesa D. Joana (1536-1573), mãe do referido soberano, representada, em óleo de Alonso Sánchez Coello, de 1557, com um cão a seu lado.

Também em túmulos surge o melhor amigo do homem, quer por apreço para com o animal em causa quer por o mesmo ser um símbolo da fidelidade. Embora haja exemplos desde o século XIII, tal tornou-se uma verdadeira moda na centúria seguinte, podendo ser referidos, apenas a título meramente exemplificativo, os casos do rei D. Dinis (1261-1325), de sua mulher, Isabel de Aragão (1269/1270-1336), do rei D. Pedro I (1320-1367) e da sua amada, Inês de Castro (†1355).

As fontes informam-nos sobre nomes de cães: no século XIV, Bravor e Rabez; no século XVII, Cuidado e Alemão; no século XVIII, Águia, Alecrim, Arminho, Arrogante, Atrevido, Basbaque, Besugo, Cação, Caramujo, Carroça, Casquilho, Cisne, Corvina, Corvo, Dengue, Diamante, Duque, Esmeralda, Feitiço, D. Fineza, Jasmim, Jiboia, Leão, Lima, D. Lindeza, Maluco, Manjerona, Marechal, Marquês, Meiguice, Mondego, Nadante, Pérola, Possante, Sabugo, Saudade, Soberbo, Tejo, Turco e Violeta; no século XIX, Capado, Carpeiro, Casconso, Cinzento, Farrusco, Inglês, Lisboa, Milhafre, Seresma e Totó.

É raríssimo o cão que chega a ter um fim pacífico e natural: quase tudo acaba de morte violenta. Um expira atravessado com uma espada de banda a banda; (…) outro partido ou esmagado debaixo da roda de uma sege; outro do coice de uma besta manhosa; outro na noca de uma espingarda cravado de chumbo.

Os cães, sobretudo os de caça, por serem um bem precioso, eram objeto de oferta e roubo. As fontes dão-nos algumas informações, podendo-se exemplificar com os seis alões e seis sabujos que D. Fernando I ofereceu, algures no século XIV, ao rei de Granada, «todos com colares borlados e fuzis de prata dourados e as trelas deles de ouro fiado». Quanto aos roubos, a tal prática aludem algumas cartas régias de perdão do século XV. Em termos de preços, apenas consegui localizar dois casos, ambos de 1367, no Alvorge, senhorio pertencente ao Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, o de um galgo com cadeira, vendido por cinco soldos, e de uma alã branca com coleira e cadeira, que valeu o dobro.

Como tantos outros animais, os cães foram sujeitos a violências e abusos de toda a ordem. «Armazém de pancadas e cemitério de desgraças», lê-se num texto de 1789, que especifica depois: «A cada canto se encontra um cão sem um olho, porque lho vazaram; outro com o focinho cortado de uma cutilada; outro sem orelhas, ou sem rabo; outro sem uma mão ou sem uma perna; outro todo cheio de malhas, porque lhe lançaram água fervendo em cima; outro estuporado e trémulo com acidentes.» Acrescenta depois as «pedradas e bordoadas» constantes e sem razão aparente, prossegue especificando as cruéis práticas durante o Carnaval e conclui da seguinte forma: «É raríssimo o que chega a ter um fim pacífico e natural: quase tudo acaba de morte violenta. Um expira atravessado com uma espada de banda a banda; outro morre esganado com um pouco de cerol, que o aprendiz de sapateiro lhe fez entrar na garganta; outro arrebentado com noz-vómica, que lhe fizeram engolir; outro partido ou esmagado debaixo da roda de uma sege; outro do coice de uma besta manhosa; outro na noca de uma espingarda cravado de chumbo».

Os cães comiam preferencialmente pão, pelo menos assim o aconselhava D. João, e várias fontes o confirmam desde a Idade Média. Caso sem dúvida excecional seria o do Algarve, onde, na época dos figos, estes lhes eram dados. A carne só muito raramente entraria na dieta alimentar destes animais.

O cão era utilizado na caça, haja em vista o que já disse sobre o alão, o galgo, o podengo e o sabujo. Também se lhe recorreu para a guarda das habitações e demais propriedades e para o pastoreio dos gados. Tal acha-se documentado desde a Idade Média. Mas outras atividades lhe foram ainda cometidas, como, por exemplo, acompanhante de cegos, alguns dos quais eram vendedores de jornais como a Gazeta de Lisboa, e ainda para fazerem recados, pois, como diz certa fonte do século XVIII, «vão buscar a carne ao açougue, o peixe à ribeira e a hortaliça à praça. Um traz o requeijão pendurado no guardanapo; outro um cabaz de ovos ou de fruta bem seguro pela asa».

O cão era útil ainda porque se consideravam as virtudes curativas da gordura, da língua e dos excrementos. Em 1712, o dicionarista Rafael Bluteau escreveu: «A gordura do cão é vulnerária, detersiva, consolidativa; tomada por boca, dissolve o sangue coalhado de quem caiu de lugar alto; aplicada exteriormente abranda dores da gota e dos ouvidos. A língua do cão deterge e limpa admiravelmente as chagas inveteradas das pernas e outras que pareciam incuráveis; até seu excremento chamado nas boticas album graecum é bom contra a esquinência, pleura e cólica». Havia depois o lado perverso desta utilização, quando se recorria ao corpo do animal ou a partes do mesmo, como, por exemplo, ossos ou sangue, para a confeção de certos preparados, quer por indicação médica quer em atos mágicos. Apenas como exemplo, Luís António Verney criticava, em 1746, os médicos que receitavam «óleos de cães fritos». Quanto à utilização na magia, a Inquisição de Coimbra verificou, em 1643, o caso de uma mulher de Aveiro que fabricava, a partir de ossos de cão, entre outros ingredientes, um pó que deveria ser colocado na bebida da pessoa que se pretendia seduzir.

▲ Cena de caça ao gamo

D.R.

Símbolo de fome, voracidade e impureza, o cão era frequentemente associado ao Demónio. Por exemplo, segundo denúncia feita em 1702 ao tribunal da Inquisição, Luísa de Lara, moradora em Lisboa, sempre que invocava o Príncipe das Trevas, logo apareciam «uns poucos de cães uivando e encostando-se pela porta dela declarante e também viram outro cão de demasiado tamanho negro, ao qual foram seguindo os mais».

Insultar alguém chamando-lhe cão era habitual em séculos mais recuados. Há exemplos nas cantigas medievais de escárnio e de maldizer, no Cancioneiro Geral de Garcia de Resende e nas obras de Gil Vicente. Era igualmente comum usar esse insulto contra minorias étnico-religiosas, na Idade Média, judeus e mouros, e na Época Moderna, cristãos-novos de judeus e mouriscos.

Na literatura proverbial, este animal surge como arrogante («da casta lhe vem ao galgo ter o rabo longo»), dissimulado («cão que não ladra, guarda dele»), interesseiro («queres que te siga o cão? Dá-lhe pão»), invejoso («cão de palheiro não come nem deixa comer»), teimoso («e o cão com o osso») e um ser do qual se deveria ter sempre reserva e desconfiança («ou para homem ou para cão, leva a tua espada na mão»), mas ao mesmo tempo é olhado por uma outra perspetiva: «casa em que não há cão nem gato é casa de velhaco».

Também entrou na antroponímia, primeiro com o evidente carácter de alcunha, dando depois origem a um apelido perfeitamente reconhecido, com alguns homens famosos. Refira-se em primeiro lugar o navegador Diogo Cão (†1486?), que, ao serviço de D. João II, chegou, em agosto de 1483, à atual Angola, à embocadura do rio Zaire e ao cabo Lobo, hoje cabo de Santa Maria. Numa segunda viagem, atingiu o cabo do Padrão (hoje Cape Cross, na Namíbia), em janeiro de 1486. Em suma, possibilitou que, anos depois, se dobrasse o cabo da Boa Esperança. Mais tarde, podem indicar-se os nomes de Gaspar Cão, que D. João III designou pintor régio em 1539, e de D. Frei Gaspar Cão, bispo de São Tomé de 1554 a 1574.

Por outro lado, o animal em causa teve e tem o seu lugar na heráldica e na toponímia. No primeiro caso, surge em escudos de várias famílias, sobretudo como galgo (Arcas, Caiado, Casco, Castilho, Cordovil, Corelha, Delgado, Drumond, Fontoura, Leal, Limpo, Mansilha e Pais). Em termos de toponímia, os canídeos desfilam do Norte ao Sul do país, desde A–dos–Cães a Monte do Cão, passando por Matacães, Pé de Cão, Rosto de Cão, Vale de Cão e Vila de Cães. Mas estão ou estiveram igualmente presentes Cachorral, Cachorreira e Cachorrela, Vale de Cadelas, Vale de Perro e Vila Nova de Perrinho.

Folha de rosto da edição de 1781 do livro “Gaticanea” (fonte: Biblioteca Nacional de Portugal. Cota L. 3437 P.)

Na mentalidade coletiva, o cão, sempre que colocado em oposição ao gato, era um claro vencedor. Tal é visível em dois textos literários do século XVIII, a Nova Relaçam das Queixas do Gato sobre a Demanda que lhe Venceo o Cam (1752) e a Gaticanea (1789). Na primeira, o gato lisboeta, esfomeado porque a «canzoada» devorava todos os restos,

fez uma petição aos «ministros da cozinha» para o cão ser degredado para Cacilhas. Cada um apresentou o seu caso, acabando o cão por ganhar: «De ossos seja fartado / de tudo o mais que lhe dão / do que sobeja do gado / só dois dias na semana / restarão para a fatada / e não se lhe dê mais nada / só com uma vara ou cana / muita soma de pancada». Quanto à Gaticanea, o autor relata como na praça de Mafra estalou uma guerra entre felídeos e canídeos, causada pela derrota de um dos segundos por um dos primeiros. Ambas as espécies arregimentaram irmãos de raça por todo o mundo. Na batalha pereceram 100 milhões de gatos e 25 milhões de cães, a quem coube a vitória. Como já foi notado, o texto é inspirado noutros, como La Gatomaquia, de Lope de Vega e «permite chegar a algumas conclusões sobre o que se pensava acerca de cães e gatos no Portugal de finais do Antigo Regime. O cão era, evidentemente, o mais nobre dos dois, e a ele cabia triunfar. O gato tomava-se geralmente por ladrão e ingrato, organizado em “quadrilhas” que roubavam quanto podiam nas cozinhas e nas despensas».

«Todo o cão que se achar sem dono ou condutor, poderá logo ser morto por aquele que o encontrar, pertencendo neste caso a pele ao matador.»

No século XIX, alterou-se um pouco o panorama relativo ao melhor amigo do homem. Quando os franceses foram senhores de uma parte do território português, depois da primeira invasão napoleónica, o intendente-geral da polícia, Pierre François Marie Lagarde (1768-1848), ou por sua iniciativa ou cumprindo ordens do governador-geral de Portugal, o general Junot (1771-1813), mandou matar os cães vadios que circulavam pelas ruas de Lisboa, por ordem datada de 9 de abril de 1808: «Todo o cão que se achar sem dono ou condutor, poderá logo ser morto por aquele que o encontrar, pertencendo neste caso a pele ao matador.» Mais se acrescentava que a Guarda Militar da Polícia e os soldados franceses eram convidados a colaborar na tarefa. De manhã «muito cedo» os corpos abatidos seriam removidos e canalizados para as lixeiras. Terão morrido cerca de dez mil destes animais e um militar inglês, que passou pela cidade depois da saída dos franceses, referiu que teriam provavelmente sido todos aniquilados se a Convenção de Sintra, assinada em agosto de 1808, os não tivesse salvo. Sabe-se que tão drástica medida já era defendida por alguns desde finais do século XVIII, dentro de uma evidente linha higienista que começava a dar os primeiros passos na Europa. Como frequentemente ocorria, a veia satírica dos portugueses glosou o tema em duas publicações, O Cão do Cégo que Fugio para a Esquadra Ingleza com Medo do Lagarde e Representação dirigida ao Ex-Intendente Lagarde, Feita pelo Podengo, Letrado, que os Cães Nomeárão, para Obterem Contramandado à Pena Geral de Morte que Tiverão.

Depois da saída dos franceses, continuou a haver preocupações no sentido de controlar esse autêntico flagelo. Um projeto de 1835 defendia, entre muitas outras medidas de limpeza urbana em Lisboa, a extinção dos cães vadios. E a verdade é que, logo no ano seguinte, a municipalidade decretou que todo o cão achado sem «coleira de metal em que se ache inscrito o nome do dono, e bem assim o da rua e número do domicílio», seria considerado «vagabundo» e, como tal, abatido. As medidas foram repostas em vigor em 1842, 1845 e 1848. Por essas alturas, o polaco Félix Lichnovsky escreveu que «pouco antes da minha chegada, tinham-se morto 900 em uma semana». Mas nem por isso deixava de haver alguns habitantes de Lisboa que se opunham a tais soluções, não por qualquer tipo de consideração para com os cães, mas por interesse egoísta: «São, porém, muito protegidos pelos habitantes mais necessitados, principalmente dos bairros mais montanhosos e elevados da cidade, gente naturalmente preguiçosa, que, para limpar suas casas dos sobejos da cozinha, e de toda a outra espécie de imundície, aproveita o meio mais fácil e pronto: à noite lança tudo à rua sem a menor distinção».

Por outro lado, a Sociedade Protetora dos Animais – organização criada em 1875, na sequência de muitas outras no resto da Europa, a primeira das quais foi a de Londres (1824)73 – não deixou de se preocupar com a sorte dos cães vadios, propondo à edilidade lisboeta, em 1876, que esses animais fossem abatidos com choque elétrico por meio de pilha de Bunsen e não com bolos de estricnina, como se fazia, método que consideravam excessivamente cruel. Apesar dos seus esforços, não lograram esse intento.

A mesma organização foi-se preocupando também em evitar maus tratos contra os cães, gratificando forças policiais de Lisboa que lhes denunciassem situações de crueldade e dando conta, no respetivo boletim, de casos ocorridos e seus desfechos. Por exemplo, no verão de 1876 relatou o que acontecera com «um malvado» que, «depois de ter espancado um cão de raça fina que se lhe introduziu em casa, sem que lhe fizesse mal algum, agarrou-o pelo pescoço e lançou-o da janela abaixo», causando fratura numa perna do pobre animal, que foi recolhido por almas caridosas que lhe prestaram os primeiros cuidados e tratado a expensas da Sociedade Protetora dos Animais. Esta também se encarregava de cães que sofriam acidentes, nomeadamente pisados por animais de tiro ou rodas de veículos.

Olhando agora o lado não negro, continuou, bem entendido, a haver apreciadores de cães, e, segundo alguns especialistas, Oitocentos criou a noção atual de animal de companhia, em Inglaterra na primeira metade da centúria e em França na segunda. Assim, entre nós, temos o caso do rei consorte D. Fernando II (1816-1885), que possuiu vários cães, eventualmente de caça. O mesmo se diga de seu filho e nora, os reis D. Luís (1838-1889) e D. Maria Pia de Saboia (1847-1911), que, em quadro de 1876, de Joseph-Fortuné-Seráphin Layraud, surgem com os dois filhos, o então príncipe D. Carlos (1863-1908) e o infante D. Afonso (1865-1920), acompanhados de dois cães e todos em trajes de caça. Mais tarde, refira-se que a rainha D. Amélia (1865-1951), mulher de D. Carlos, quando viajava, perguntava sempre nas suas cartas «Como vão os bichos todos?».

Também alguns anúncios surgidos na imprensa oitocentista, por exemplo, em O Gratis, que se publicou em Lisboa a partir de 1836, mostram o desgosto e a angústia que aos donos causava a perda dos seus animais queridos, levando-os a oferecer recompensas a quem os pudesse ajudar a localizar. Assim, em novembro do referido ano, anunciou-se «cãozinho preto com uma coleira de marroquim encarnada». Em fevereiro de 1837, era a vez de «galga preta com o peito e a ponta do rabo branca, muito fina e nova». No mês seguinte, ficou a saber-se do desaparecimento de «cão perdigueiro, branco, com malhas pretas e orelhas amarelas». Em abril, foi a vez de «cadela perdigueira» e em maio de «cadelinha inglesa».”

Nota: Para facilidade de leitura, foram retiradas as notas de pé de página deste excerto do livro.