Índice

Índice

[Esta é a quarta de cinco partes numa série sobre a história dos legumes e dos seus nomes — aqui pode ler a primeira, segunda e terceira partes –, que complementa a série sobre a história dos frutos e seus nomes, que pode ser lida aqui:

De onde vêm os nomes do que comemos? Parte 1: Dos limões-pomposos às pêras-jacaré

De onde vêm os nomes do que comemos? Parte 2: Melões valencianos e pepinos-serpente

De onde vêm os nomes do que comemos? Parte 3: Maçãs de algodão e sicofantas

De onde vêm os nomes do que comemos? Parte 4: Ratos vegetais e bagas peludas

De onde vêm os nomes do que comemos? Parte 5: Cerejas-dos-lobos e maçãs-das-bruxas]

Agrião

O agrião (Nasturtium officinale), que também pertence à família das brassicáceas, já era consumido pelos gregos e romanos, mas estes limitavam-se a colhê-lo nos locais onde ocorria naturalmente. O seu cultivo só começou muito tardiamente: na Alemanha c.1650, na Grã-Bretanha em 1808 e na França em 1809. A expansão do seu cultivo na Europa ao longo do século XIX deu lugar a um recuo no século XX, à medida que a disponibilidade de superfícies aquáticas não poluídas foi declinando.

O nome científico do género provém do latim “nasus” (nariz) + “tortus” (torto)

A palavra portuguesa “agrião”, como a espanhola “agrón”, vem do grego “agrión”, que significa “que vive no campo”, o que pode dizer-se de todos os produtos hortícolas. A maioria das línguas da Europa Ocidental nomeia a planta a partir do alto-alemão antigo “kresso”, que designava genericamente as plantas da família das brassicáceas: assim surgiram “brunnenkresse” (de “brunnen” = fonte + “kresse”) em alemão, “brøndkarse” (de formação similar) em dinamarquês, “watercress” em inglês, “waterkers” em holandês, “cresson de fontaine” em francês, “crescione d’acqua” em italiano e “creixen” em catalão.

O nome científico do género provém do latim “nasus” (nariz) + “tortus” (torto), por o seu sabor picante levar a torcer o nariz (é preciso não esquecer que o agrião é parente da mostarda e do wasabi).

Aipo

O aipo (Apium graveolens) é um parente da salsa (razão pela qual é conhecido no Brasil como “salsão”) e o seu uso é antigo – era conhecido dos gregos e romanos – embora nesses tempos fosse, possivelmente, colhido apenas na sua forma silvestre. O cultivo só se foi disseminando pela Europa séculos depois, como atesta a entrada tardia do nome da planta nos vocabulários – em Inglaterra, só em 1664, por exemplo.

Enquanto no aipo comum se aproveitam as folhas, no caso do Apium graveolens var. rapaceum o interesse reside na raiz

A nomenclatura do Apium graveolens segue duas correntes principais: o “aipo” português, o “apio” espanhol e o “api” catalão provêm do latim “apium”, que era o nome dado pelos romanos a esta e outras apiáceas.

Já o “sedano” do italiano moderno e o “céleri” francês provêm, através do italiano antigo “seleri”, do latim “selinon”, que por sua vez vem do grego “sélinon”, que significava “salsa” (há quem sugira que esteja ligado a Selene, deusa lunar).

Esta segunda via é seguida pelo inglês “celery”, o holandês “selderij”, o alemão “sellerie”, o dinamarquês, sueco, norueguês e finlandês “selleri”, o checo “celer”, o esloveno “zelena”, o albanês “selinoja” e o grego moderno “sélino”, deixando a Península Ibérica isolada.

Natureza-morta com aipo (e a sua parente salsa), por Léon Bovin, 1865

Enquanto no aipo comum se aproveitam as folhas, no caso do Apium graveolens var. rapaceum o interesse reside na raiz; esta variedade é conhecida como “aipo-rábano” ou “salsão-de-raiz” – ou “apionabo” ou “apio rábano” em espanhol, “céleri-rave” em francês, “celeriac” em inglês.

Batata

A batata comum é um tubérculo, ou seja, um caule subterrâneo destinado ao armazenamento de nutrientes, não uma raiz – a sua natureza é, pois, afim da do inhame e diversa da batata-doce, da cenoura, da beterraba e da mandioca, que são raízes tuberosas.

A batateira (Solanum tuberosum) terá sido “domesticada” por volta de 8000 a.C, no Peru e Bolívia, a partir de uma espécie selvagem, a Solanum brevicaule. Esta “domesticação” terá sido crucial para a colonização do altiplano andino, pois as outras culturas conhecidas dos ameríndios não eram capazes de sobreviver nos terrenos pobres e no clima frio e seco de grande altitude – sem a batata, dificilmente teria sido possível o desenvolvimento da civilização inca.

Algumas variedades de batata

No século XVI, os espanhóis deram a conhecer a batata na Europa, mas o seu acolhimento inicial foi frio. As razões para olhar a batata com desconfiança eram similares às que rodeavam outra solanácea, o tomate: a sua família incluía várias espécies venenosas e, com efeito, também a batateira contém, nas suas diversas partes – incluindo o tubérculo –, vários glicoalcalóides tóxicos, sendo o mais relevante a solanina. Esta está presente nas folhas, flores e frutos da batateira “domesticada”, mas não nos tubérculos, excepto quando estes ainda não estão maduros ou quando são expostos à luz e ganham uma cor esverdeada. A cozedura do tubérculo a altas temperaturas elimina parcialmente os glicoalcalóides, se estes não estiverem presentes em grande concentração – porém, o seu teor nos tubérculos da batateira “selvagem” torna-os impróprios para consumo humano.

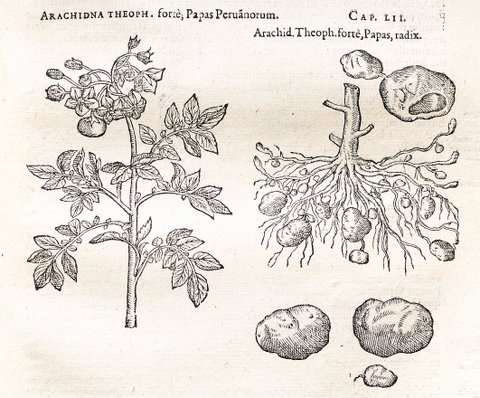

Uma das primeiras representações da batata na Europa surge na edição de 1601 do Rariorum plantarum historia (História das plantas raras), publicada em Antuérpia pelo botânico Carolus Clusius (Charles de l’Écluse)

Também a batata “domesticada” começou por ser vista pelos europeus como inadequada à alimentação dos seres humanos – pelo menos aos seres humanos “superiores”, já que, na América, os espanhóis promoveram o seu uso na alimentação dos índios um pouco por todo o continente. Na Europa começou por ser cultivada como ração para animais e para fins medicinais; era designada como “maçã do diabo” e só muito lentamente começou a vencer a suspeição que a rodeava – ainda assim, já em 1869, o pensador britânico John Ruskin via nela “o pouco inocente caule subterrâneo de uma família marcada pelo mal”. A sua pouca exigência em termos de qualidade do solo e a resistência a condições climáticas adversas, que permitiam obter colheitas generosas mesmo quando outras colheitas fracassavam, aliada ao seu alto valor nutritivo, acabaram por impor-se: em 1756, Frederico o Grande da Prússia tornou obrigatório o seu cultivo.

Frederico o Grande supervisiona a colheita de batatas, num quadro de Robert Müller, 1886

O agrónomo Antoine Parmentier, após ter sido prisioneiro dos prussianos durante a Guerra dos Sete Anos (1756-1763), ficou tão entusiasmado com as batatas que lhe foram servidas no cativeiro (um caso único na história de apreço pela “comida de prisão”) que regressou a França empenhado em promover o seu cultivo e consumo – tendo contado com a cumplicidade de Marie Antoinette, que se apresentou num baile da corte usando flores de batateira como adorno dos cabelos. O nome de Parmentier seria imortalizado na “potage parmentier”, uma sopa de batata e alho-porrro (sob a forma de puré), no “hachis parmentier”, um empadão de carne e puré de batata, e nas “pommes parmentier”, batatas cortadas em cubos e fritas em manteiga.

Vencidas as resistências, o cultivo da batata fora do seu continente de origem teve um crescimento explosivo, tendo papel decisivo na extraordinária explosão populacional ocorrida ao longo do século XIX. Manteve-se, porém, como comida de gente humilde – já em 1785 se proclamava na revista Bon Jardinier que “os pobres deveriam regozijar-se com este novo alimento”. Mesmo no Sudeste Asiático, em que o arroz representava, há milénios, a base da dieta das massas, a batata ganhou forte implantação – embora tenha “entrado por cima”, ao começar por ser consumida como iguaria pela família imperial chinesa no século XVII.

“Os comedores de batatas”, por Vincent Van Gogh, 1885

Se os índios do Peru e Bolívia já cultivam numerosas variedades de batatas, hoje existem mais de 4000 cultivares, ainda que as prateleiras dos supermercados apenas representem uma ínfima fracção dessa riqueza – ironicamente, as cultivares mais correntes (var. tuberosum) não provêm do “berço” tradicional da batata, no altiplano do Peru e Bolívia, descendendo antes de variedades cultivadas pelos índios do arquipélago de Chiloé (Chile).

Hoje, o maior produtor de batata é a China, que representa 26% do total mundial, seguida pela Índia, Rússia, Ucrânia e Estados Unidos.

Natureza-morta com batatas, por Vincent Van Gogh, 1885

A palavra portuguesa “batata” e as suas similares pelo mundo fora resultam de um equívoco. A partir de “batata”, o nome taíno dado pelos índios das Caraíbas à batata-doce (Ipomoea batatas), e “papa”, nome quechua dado pelos índios do Peru à batata (Solanum tuberosum) e aos tubérculos em geral, os espanhóis cozinharam a palavra híbrida “patata” para designar a segunda, e a maior parte das línguas da Europa Ocidental adoptaram designação similar. Assim, temos, “patata” em italiano, grego, basco e catalão, “potato” em inglês, “potet” em norueguês, “potatis” em sueco. Também os árabes afinaram por este diapasão, chamando-lhe “batata”.

A colheita da batata, por Jean-François Millet, 1855

A aceitação desta terminologia nem sempre foi linear: no século XVI, o botânico inglês John Gerard designava a batata-doce por “common potato” e a batata por “bastard potato” ou “Virginia potato”, mas, pouco a pouco, o termo “batata”, sem outra especificação, passou a designar o tubérculo da Solanum tuberosum e a “outra” batata é que ganhou o qualificativo “doce”. A palavra espanhola “patata” só vingou na metrópole – na América hispanófona, sensatamente, continuou a ser designada pelo nome que os peruanos lhe davam: “papa”.

“L’Angélus”, por Jean-François Millet, 1857-59: um casal de camponeses interrompe a colheita da batata para fazer as orações do fim do dia

Os alemães, que foram dos primeiros a cultivar extensivamente a batata na Europa, começaram por chamar-lhe “erdapfel” (maçã da terra), termo adaptado pelos holandeses como “aardappel” e pelos franceses como “pomme de terre” (termo vulgarizado a partir da acção “missionária” de Antoine Parmentier em 1770-80, mas só dicionarizado em 1835).

A batata já era cultivada esporadicamente em Itália desde o século XVI, tendo aí recebido o nome de “tartufolo” (pequena trufa), termo que os alemães assimilaram como “tartuffel”, que deu origem ao moderno “kartoffel” (embora “erdapfel” continua ser usado nalgumas regiões do Sul da Alemanha, Áustria e Suíça). A influência alemã ditou o nome da batata na maioria dos seus vizinhos de Leste: “kartupel” em letão, “kartul” em estónio, “kartof “ em búlgaro, “cartof” em romeno, “kartofel” em russo”. Os dinamarqueses seguiram o mesmo caminho, com “kartoffel”, e o mesmo fizeram os islandeses, com “kartafia”.

Já os finlandeses chamam-lhe “peruna”, não em menção à sua principal região de origem – o Peru –, mas vendo a batata como uma “pêra da terra” (em finlandês, pêra é “päärynä”). Nesta aproximação da batata à pêra, o finlandês é acompanhado pelas línguas de vários povos que fizeram parte do império Austro-Húngaro: croata (“krumpir”), sérvio (“krompira”), esloveno (“krompirja”) e romeno (“crumpena”), possivelmente influenciadas por outra designação em tempos corrente na Alemanha: “grundbirn” (pêra do chão/terra).

Batata-doce

A batata-doce não é uma variedade da batata comum (Solanum tuberosum) mas uma espécie diferente: a Ipomoea batatas. Na verdade, pertence até a uma família botânica diferente, a das convolvuláceas.

A batata-doce é originária da região compreendida entre a Península do Yucatán (México) e a foz do Orinoco (Venezuela) e estava difundida por toda a zona tropical das Américas, pelo que foi ela a primeira batata que os europeus provaram – logo com a chegada de Cristóvão Colombo às Caraíbas, em 1492.

O maior produtor de batata-doce é hoje a China, que representa 2/3 da produção mundial, seguida a grande distância pelo Malawi, Tanzânia, Nigéria e Indonésia

Na maior parte das línguas europeias, a confusão de nomenclatura entre a batata e a batata-doce, foi superada, como se viu acima, com o uso de “batata” (ou seu equivalente) para designar a Solanum tuberosum e a adição do adjectivo “doce” para designar a Ipomoea batatas. Assim, temos “patata dulce” em espanhol, “patata dolce” em italiano”, “patate douce” em francês, “sweet potato” em inglês, “süßkartofel” em alemão, “zoete aardappel” em holandês, “sød kartofel” em dinamarquês, “søtpotet” em norueguês, “sötpotatis” em sueco e “cartoful dulce” em romeno.

O finlandês manteve-se fiel ao nome dado pelos índios das Caraíbas: “bataatti”, já que na Finlândia não há risco de confusão com a batata, que, como se viu, é designada por “peruna”. O mesmo acontece nos países das Caraíbas, onde mantêm a designação original em taíno – “batata” – e a outra batata é designada por “papa”.

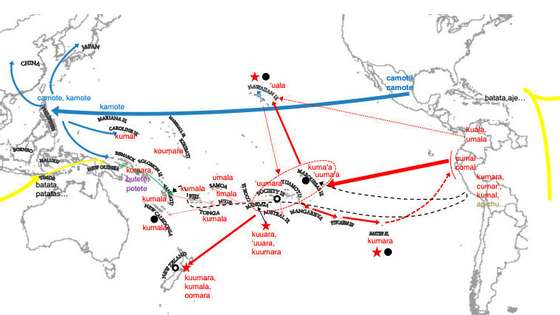

Os índios do altiplano andino, que também conheciam a batata-doce, chamavam-lhe “kumar”, nome próximo daqueles por que é conhecida na Polinésia – “kumara”, “kuuara”, “kumala”, “umala”, etc. – o que sugere que os navegadores polinésios terão tido contacto com o continente sul-americano, mais de quatro séculos antes de os primeiros europeus, comandados por Fernão de Magalhães, terem cruzado o Pacífico de Oriente para Ocidente – o estudo do ADN das batatas-doces da América e da Polinésia confirma esta hipótese.

Três rotas de difusão da batata-doce na Ásia-Pacífico: por acção dos polinésios, por volta de 1100 (a vermelho), dos espanhóis, no século XVI (a azul), e dos portugueses, também no século XVI (a amarelo)

O maior produtor de batata-doce é hoje a China, que representa 2/3 da produção mundial, seguida a grande distância pelo Malawi, Tanzânia, Nigéria e Indonésia.

Espinafre

O espinafre (Spinacia oleracea) foi “domesticado” na Pérsia, onde recebeu o nome de “āsfanāg” ou “aspanākh”. No século VII já tinha chegado à China, onde era conhecido como “legume persa”, e difundiu-se também pelo Próximo Oriente e bacia mediterrânica, onde chegou no século X, pela mão dos árabes, que lhe chamaram “isfānakh”, “isbānakh” ou “isbinakh”. Na Península Ibérica esta palavra deu origem a “espinafre” e, em espanhol, a “espinaca”; talvez através do catalão “espinac”, transformou-se no provençal “espinarc” e, depois, no francês antigo “espinache”, que deu origem em francês moderno a “épinard” e, em inglês, a “spinach”.

Colheita do espinafre no Tacuinum sanitatis

Nem toda a gente gosta de comer espinafres, sobretudo em criança, mas o nome é consensual na maioria das línguas europeias: “spinacio” em italiano, “spinat” em dinamarquês, “spenat” em sueco, “szpinak” em polaco, “špenát” em checo, “spenót” em húngaro, “spanáki” em grego.

“O “legume persa” continua hoje a ser muito popular na China que não só é o maior produtor como representa 92% da produção mundial; é seguida, a grande distância pelos EUA, Japão e Turquia.