Fernando Aramburu vive na Alemanha há 32 anos, mas enquanto escritor parece nunca ter saído do País Basco, onde nasceu. Foi à distância que, em 2011, soube que a ETA tinha declarado um cessar-fogo definitivo. E foi com essa notícia que arranjou força e razão para escrever “Pátria”, o seu nono romance e de longe o mais aclamado. Com mais de 700 mil exemplares vendidos só em Espanha, vários galardões atribuídos (entre os quais o Prémio Nacional de Narrativa) e edições em 19 países, “Pátria” conta a história de duas famílias amigas que se tornam inimigas quando a ETA se atravessa no seu caminho. De um lado, está Joxe Mari, o jovem que adere à ETA com o apoio da sua mãe, Miren, que anos antes até chorara a morte de Franco. Do outro, está Bittori, a mulher que só aceita morrer depois de saber quem na ETA matou o seu marido — e, mais importante, depois de lhe pedirem perdão.

O autor nascido em San Sebastian conversou com o Observador em Lisboa, a propósito do lançamento de “Pátria” em Portugal, editado pela D. Quixote. Falou dos tempos da sua juventude, de como escapou do apelo sibilante que a ETA tinha sobre alguns jovens e de como cresceu habituado a ver os rasto da destruição deixada pelo terrorismo. “A minha memória está cheia de imagens de cadáveres cobertos com um lençol”, contou, numa entrevista que decorreu enquanto o parlamento da Catalunha se reunia em plenário para aprovar um governo regional independentista. Por isso, também houve tempo para falar daquela crise. “Tenho a impressão que uma grande parte do independentismo catalão não entende ou não quer entender que fora da democracia espera-nos o inferno”, disse.

Quase no fim de “Pátria”, há uma sessão para familiares de vítimas da ETA em que fala um escritor. Sem que o identifique ou descreva, dá muito espaço ao que ele diz. E ele termina dizendo: “Talvez exagere, mas tenho a firme convicção de que também está em marcha a derrota literária da ETA”. O Fernando é aquele escritor?

Sim, sou eu. Eu estive nesse sítio e pronunciei essas palavras. Mas não entro no livro como personagem, embora seja observado pelas personagens — que, já agora, não estavam de acordo com tudo o que eu dizia.

Isso quer dizer que escreveu este livro como instrumento para derrotar literariamente a ETA?

É um contributo para consumar essa derrota literária, que é um conceito que eu coloquei em público. Uma derrota das versões que são favoráveis à história da ETA, que branqueiam o seu passado, que apresentam os seus militantes como heróis e jovens que se sacrificaram pelo seu povo. Para mim, essa versão é falsa e é uma falácia. E ao lado dessas versões é preciso colocar outras que talvez sejam mais convincentes para os leitores do presente e também para os leitores do futuro. Porque, além do mais, seriam versões que desmentiriam o que eu considero que é um engano histórico. Se conseguirmos isto, então a literatura favorável à ETA seria derrotada, porque não deixaria de ser credível. É disso que falo quando falo da derrota literária da ETA. E dos seus cúmplices.

Mas foi para esse fim que escreveu “Pátria”? Para derrotar a ETA na literatura?

Escrevi por muitas razões, entre elas, o desejo de escrever um bom livro, se fosse possível. Mas no meu contributo também está o propósito de contribuir para que a ideologia da ETA, a narração favorável à ETA, não perdure na memória coletiva.

Porque acha que alguma literatura romantizou a ETA? É porque o independentismo é romântico?

Nem todo o independentismo basco esteve a favor da ETA. O que me indigna é o uso da violência, não é o facto de uma pessoa ser independentista. Está no seu direito. Mas é intolerável que haja uma organização fundada para impôr um projeto político assassinando pessoas. Faça quem o fizer. E também condeno que se crie uma narrativa que defende uma organização deste tipo. Por isso, quando falo, falo contra esta violência. E quando escrevo os meus livros mostro as consequências reais e os erros concretos desta violência. Esta é minha postura. Não posso aceitar que, em nome do povo a que eu pertenço, uns senhores ponham bombas e comecem a matar jornalistas, políticos, crianças — foram 24 crianças, no total — é inaceitável.

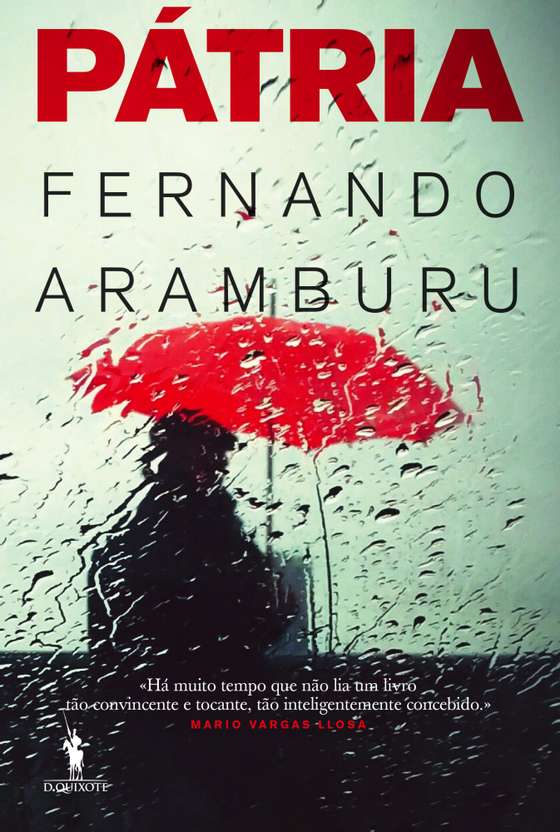

“Pátria”, de Fernando Aramburu, foi editado em Portugal pela D. Quixote

Já foi independentista?

A independência nunca me interessou, porque nunca achei que fôssemos oprimidos. Isso não é verdade. O nível de vida é muito alto; o nível de auto-governo também é muito alto; as tradições, os costumes, o idioma também não estão em perigo. Para mim, seria negativo se os bascos se isolassem de Espanha e da Europa. Mas isto é uma postura pessoal. Depois, quando chega a hora de votar, voto naqueles que me convencem. Mas isto não tem nada a ver com a violência. Há muitos bascos que não se sentem espanhóis mas que estão contra a violência.

Um dos focos do seu livro é a juventude basca e como a ETA era um mundo atrativo para eles, dando a ideia de que podia preencher alguns espaço que a adolescência esvazia. Isto também fez parte da sua juventude?

Eu vi isto desde a adolescência. Agora que penso, lembro-me de nomes de colegas da escola ou de rapazes do meu bairro que entraram na ETA. São quase sempre rapazes. O hábito era: jovens, rapazes e com um nível cultural baixo. Isto não quer dizer que seja sempre assim, mas é o habitual.

Esse é o retrato da personagem Joxe Mari.

Sim. Como o Joxe Mari houve milhares. Isto está perfeitamente demonstrado. Este fenómeno estava no ar e cada um, querendo ou não, teria de se definir quanto a ele. Não havia escapatória. Ou se contribuía ou se ficava para trás. Era impossível não tomar uma posição sobre isto durante a adolescência e a juventude. Este é um mecanismo de ação que é anterior à decisão dos jovens que o aceitam. Isto foi feito por umas mentes inteligentes com toda a propaganda e a pressão estética, a música, uma certa forma de vestir-se, de pentear-se. Isto, nalgumas terras onde a pressão é maior, é um atrativo evidente. Nas cidades, como aquela onde eu cresci, a diversidade é maior. E também os refúgios são maiores.

Dos amigos que disse que entraram na ETA, soube se alguns cometeram atentados?

Alguns, sim. Tinha conhecidos com os quais jogava futebol e de repente a polícia detinha-os. Mas isto era muito habitual. Não é que pusessem um cartaz ao peito a dizer: “Eu sou da ETA.” Era uma atividade clandestina. Muitos trabalhavam e depois, ao fim-de-semana, pegavam numa pistola e iam por aí fora. Isto era muito normal, estava presente na sociedade.

Mas, então, da sua parte, diz que conseguiu refugiar-se de tudo isto.

Sim. Mas eu também estive exposto a isto. Mas felizmente nunca caí. Nunca me pareceu possível melhorar a sociedade fazendo mal aos outros. Isto já eu sabia aos 10 anos.

Gorka, o irmão de Joxe Mari, parece também já saber isso aos 10 anos. Mas, ainda assim, colabora com a ETA por imposição do irmão e sabe que tem de ir à manifestação, de maneira a ser visto lá. Esse não encontrou refúgio.

Efetivamente. As coisas eram assim. Mas Gorka encontrou uma maneira de se escapar a esta pressão através dos livros, da cultura, da criação literária. Então, bom, ele tem a sua ideologia, mas consegue escapar do abismo, do terrorismo e da violência.

O que seria mais difícil para jovens com menos acesso à cultura.

Claro. Porque a cultura muda-nos e é uma vacina contra o fanatismo. Isto não quer dizer que não haja pessoas com cultura que não se fanatizam ou que adotem posturas muito radicais. Mas a possibilidade de se converter num cidadão tolerante, democrata e tranquilo é mais possível quando se cultiva a qualidade da pessoa.

Em “Pátria”, as diferenças entre homens e mulheres são muito grandes. A violência é toda feita pelos homens…

… por normal geral, sim. Há estudos sobre isso que explicam que a mulher, porque cria vida, porque tem filhos e porque não tem tanta força muscular, habituou-se a uma postura mais diplomática e dialogante…

Sim, mas a mãe de Joxe Mari, Miren, não é diplomática…

… não, porque ela é mãe. É mãe até às últimas consequências. Mas também é a personagem que mais vezes chora! Isso é um detalhe no qual muitos não repararam. Parece uma mulher dura, e é, mas na verdade é muito sensível.

Chora, mas em privado.

Esconde-se sempre. Despe o avental e vai esconder-se nalgum sítio da casa para chorar. Mas, da mesma maneira que assume a ideologia do seu filho Joxe Mari, também aceita o casamento gay do seu outro filho. Porque também é filho dela. E ela é mãe, completamente.

Adotou a ideologia do filho mesmo apesar de, enquanto jovem, ter chorado a morte de Franco.

Isto são detalhes que alguns não tiveram em conta, mas Miren, apesar da sua aparência dura e severa, é uma personagem muito sentimental.

Mas por isso lhe perguntava sobre as diferenças entre homens e mulheres no livro. Porque a violência é feita pelos homens, mas são as mulheres que mais sofrem com ela. Os homens empurram os problemas com a barriga e escondem o que sentem. Mas, quanto às mulheres do livro, bastaria olhar para elas na rua para perceber que sofrem.

Nada disto é fruto da fantasia. Faz parte da realidade coletiva, é o que a história coletiva me confirmava. Vi isto, li isto, contaram-me isto. Centenas de vezes. Esta estrutura familiar em que a família leva todo o peso da família sobre os ombros é muito habitual. Os meus pais viviam desta forma. O meu pai era um operário numa fábrica mas quem mandava na minha família era a minha mãe. A minha mãe mandava no meu pai. O meu pai chegava a casa com um envelope com o salário lá fechado e dava-o à minha mãe. E depois ela é que o abria e dava-lhe um pouco de dinheiro para ele ir ter com os amigos. A minha mãe punha a roupa que o meu pai tinha de vestir em cima da cama. E ela é que comprava essas roupas! Não que o meu pai fosse um homem muito débil. Era assim que vivíamos.

Mas isso é a vida quotidiana. Não é o sofrimento. E neste livro, que por si só está cheio de sofrimento, são as mães que mais sofrem. É Miren, mãe do etarra preso, e Bittori, que ficou viúva por causa de um atentado da ETA.

É um sofrimento que ocorre em torno de ações dos homens. É o marido assassinado, é o filho que está num grupo terrorista. Gira em torno do grupo de varões que estão na batalha e isto repercute-se na intimidade das mulheres. Por isso são as protagonistas.

No livro é muito comum uma frase começar com o narrador a falar e, de repente, quem fala já é uma das personagens. Porque fez isto?

É uma questão técnica que eu escolhi ainda antes de começar a escrever. Por um lado, decidi que ia haver um narrador ausente que conta a história no passado. Por outro, determinei que as nove personagens também iam ser narradores e que podiam intervir assim que tivessem algo para dizer. Mesmo que a meio da frase. E eles falam a partir do presente. Não têm nada que esperar que o narrador termine de falar. Se têm algo a dizer, dizem-no. Isto determina toda a estrutura do livro.

De todas as personagens, qual foi a mais difícil de encarnar? Joxe Mari?

Nenhuma. Eu trabalho com palavras, não trabalho com pessoas. Eu junto palavras. O leitor é que faz o filme todo na cabeça. Quando me pergunta: ‘Foi difícil pôr-se na pele de Joxe Mari?’. Não foi difícil, porque eu não me pus na pele de ninguém. E prestei a mesma atenção a todos. Eu trabalho com palavras, não é com pessoas. Tenho é de tentar que quem lê o meu livro visualize a história, sinta os cheiros e os sabores. A minha relação com a escrita é a de um cozinheiro. Não escrevi os capítulos todos seguidos. Começava uns para depois deixá-los a meio e ocupar-me de outros. A história não se está a desenvolver dentro de mim. Eu estou a juntar peças. É como uma mãe que está a gerar um filho. Não o vê, só o pode imaginar. Mas houve uma vez em que chorei enquanto escrevia. Foi a única vez em que senti que esta história era muito forte e em que me esqueci de que estava a trabalhar. É a cena em que Xabier compra umas castanhas assadas na minha cidade, San Sebastian, e senta-se a comê-las. E quando come a primeira gosta tanto que atira as outras para o lixo. Isso foi muito forte para mim.

Porquê?

Emocionou-me muito. Dava-me muita pena ver um homem que proíbe a ele próprio a felicidade. Até a felicidade num grau muito pequeno. Isso deixa-me muito triste. E esta cena não estava planeada. Surgiu… Não sei, surgiu. Nem todo o livro obedece a uma causa, se não nunca o terminava. Se antes de escrever uma frase pergunto o que é que ela está ali a fazer, então nunca mais termino. Ou seja, um escritor trabalha instintivamente. Com o olfato, dá-se conta de se isto ou aquilo cheira bem. Percebe-se o que flui. Eu tenho dois amigos que lêem tudo o que eu escrevo antes de publicar. E isso ajuda-me muito.

São bascos?

Sim. E conhecem muito bem o panorama e a zona.

É muito diferente ler o livro como basco e não basco?

Sim. O leitor basco entende as entrelinhas.

Então o que é que nos escapa?

O leitor não-basco nunca tem a garantia de que aquilo que lhe contam é real. Ao leitor basco não o podem enganar! (Risos) O leitor basco sabe o que se come nas casas, sabe o que se pede nos bares, sabe como falam os bascos, sabe quais são os erros gramaticais dos bascos quando falam castelhano. O leitor não-basco constata algo que não conhecia. Mas o leitor basco já conhece tudo. E por isso não o consigo ganhar tão facilmente.

Quando começou a escrever o livro?

Comecei a escrever o livro depois de outubro de 2011, quando a ETA disse que não ia intervir mais. Isso foi o que desencadeou a minha escrita do livro e por isso ele começa com essa notícia.

Depois dessa notícia de 2011, em abril de 2017 também entregaram armas.

Não foram todas, como se soube mais tarde, mas entregaram armas.

Como encara estas notícias? Porque, apesar de tudo, elas não querem dizer que a ETA tenha acabado.

Há rumores que dizem que se vai dissolver este ano. Se se confirmar, acho que definitivamente se encerraria um período histórico.

Acha que a violência ainda pode voltar?

Espero que não. Mas eu sou, por natureza, desconfiado. Quando não tenho garantias plenas de que algo não vai acontecer não vou dizer que não vai acontecer. Vamos fazer de profetas para quê? Eu sou um simples leitor de jornais, não tenho informações privilegiadas ou secretas. As minhas opiniões são frágeis porque dependem da informação que encontro na televisão e ou nos jornais.

Esta violência tocou-lhe diretamente?

Sim, desde o princípio. A minha memória está cheia de imagens de cadáveres cobertos com um lençol. Vi muitos. Vi rastos de destruição, de bombas. Autocarros que ardiam, a polícia a disparar. Isto é uma imagem habitual da minha vida. Durante muitos anos. Isto era muito normal, estava presente na sociedade.

Até na Igreja, como no seu livro, onde há um padre que apoia a ETA?

É uma personagem que se assemelha a outros que houve na vida real. O meu padre não era da ETA, mas houve padres que foram. Havia padres que apoiavam postos revolucionários. Mas também houve padres ameaçados pela ETA. Portanto, não se pode falar da Igreja em geral.

Cresceu a falar castelhano ou basco?

Castelhano. Eu fui à escola durante o franquismo e não havia a possibilidade de aprender o basco.

Quer dizer que têm razão os que dizem que há um idioma oprimido? Ou isso já passou?

Um pouco, mas não como dizem alguns. A minha avó era de uma aldeia e falava castelhano, porque tinha vergonha de falar basco. Era um idioma sem prestígio, nos anos 20 e 30 do século passado. Agora isto mudou totalmente. As crianças aprendem basco praticamente em todas as escolas. Há uma televisão basca, há rádios bascas. E hoje o basco tem muito prestígio. E fez-se um basco unificado, porque se juntaram os vários dialetos. O basco tem uma vida assegurada. Há literatura em basco, há música em basco. Está totalmente popularizado.

Gosta de futebol?

Sim, muito.

Ao longo do livro fala muito de futebol e do Real Sociedad. É o seu clube?

Sim, é.

Há uma parte em que uma das famílias vai ter com o filho a Saragoça, que é onde ele vai à universidade, e os dois aproveitam para ir a um jogo do Real Sociedad, que vai lá. E quando chegam são insultados pelos adeptos do Saragoça. Chamam-lhes etarras, terroristas…

… sim! Isso aconteceu comigo mesmo. Eu estudava em Saragoça e uma vez fui ver um jogo de futebol do Real Sociedade lá com a minha irmã e o meu cunhado. Chamaram-nos assassinos, chamaram-nos de tudo.

E também vos partiram os vidros do carro?

Não aconteceu connosco, mas aconteceu a outras pessoas. Por causa de histórias como esta, nos anos 90 decidiu-se mudar as matrículas dos carros de Espanha. Porque, da mesma maneira que quando carros com matrícula basca iam para outras partes de Espanha e partiam tudo, também quando chegavam carros com matrículas de Madrid e de outros sítios ao País Basco havia problemas. Partiam os vidros, os espelhos, as portas…

Violência de parte a parte.

Sim. A violência gera violência. Nem sempre, mas muitas vezes sim.

Quando olha para a Catalunha dos dias que correm, vê alguns elementos daquilo que já se passou no País Basco?

No País Basco estamos contagiados por este assunto, porque não queremos que ele se repita na nossa História. O que se está a passar na Catalunha dá-me muita pena. Dá-me pena porque vejo a repercussão negativa nos cidadãos, entristece-me ver amigos que tenho na Catalunha e que já não se falam ou famílias que se partiram ao meio… É uma pena enorme. Mas a grande diferença é que eles não tiveram terrorismo. Será mais fácil reatar os laços sociais e afetivos.

O que diz a esses amigos?

Não há muito que lhes possa dizer para já. O ambiente está agressivo, muito quente.

Enquanto falamos, no parlamento da Catalunha está a ser chumbada a investidura de Jordi Turull como presidente do governo regional. Para complicar, existe a possibilidade de ele ser preso esta sexta-feira. Como é que olha para tudo isto enquanto um basco que vive na Alemanha?

Com muito ceticismo, porque tenho a impressão que uma grande parte do independentismo catalão não entende ou não quer entender que fora da democracia espera-nos o inferno. Fora da democracia não há solução para nada. Nunca. E eles pensaram que umas manobras num parlamento regional poderiam levar à independência. Eles tentaram fazer isto pelo meio da esperança, enquanto os bascos tentaram fazer isto pela violência. Mas essa esperança era fictícia. Bastou ativar uma simples cláusula da Constituição para parar tudo.

Acha que é possível chegar a um diálogo no País Basco e na Catalunha?

O diálogo há de chegar, porque a realidade acaba sempre por impor-se. É preciso esperar um pouco, só. No País Basco já se dialoga. Basta ir lá e ver a tranquilidade social que ali se vive. As paredes estão limpas, governa um partido nacionalista com os sociais-democratas, não há violência, há gestos de homenagem às vítimas. O ambiente mudou muito. Há sondagens em que se pergunta às crianças se sabem alguma coisa da ETA e elas já não sabem nada.

Se os bascos conseguiram dialogar, os catalães também hão de conseguir, é isso?

Claro. Não lhes resta outro remédio.