Índice

Índice

Nota: este é o segundo de dois artigos sobre a polarização da política americana; o primeiro pode ser lido aqui.

O espectro da secessão

Perante o clima de demonização mútua entre Republicanos e Democratas, há quem comece a considerar a violência como saída. Numa sondagem da PBS NewsHour/National Public Radio/Marist, de Abril de 2024, à pergunta “Terão os americanos de recorrer à violência para recolocar o país nos carris?”, 20% dos respondentes responderam afirmativamente, percentagem que foi de 28% entre os Republicanos, de 18% entre os “independentes” e de 12% entre os Democratas. Algumas figuras proeminentes do Partido Republicano já exprimiram publicamente opinião similar: foi o caso de Marjorie Taylor Greene, que afirmou que só existe “uma forma de recuperarmos as nossas liberdades e tem de ser paga com derramamento de sangue”.

Resultados das eleições presidenciais de 2016 por condado (“county”): a escala vai de azul intenso (mais de 90% de votos em Hillary Clinton) a vermelho intenso (mais de 90% de votos em Donald Trump)

Outra solução que começa a ser ventilada para resolver a crescente incompatibilidade entre Republicanos e Democratas é a secessão e é natural que uma das suas promotoras mais entusiásticas seja, mais uma vez, Marjorie Taylor Greene, que, desde o final de 2021, apela, a um “divórcio nacional” entre “estados vermelhos” (Republicanos) e “estados azuis” (Democratas). Na verdade, esta ideia circula na ala direita do Partido Republicano há algum tempo e acabou por ganhar consistência formal em Março de 2023, quando membros Republicanos do Congresso estadual do Texas apresentaram uma proposta para a realização de um referendo estadual sobre a continuação do Texas nos EUA, que foi rejeitada sem sequer ser votada.

Entretanto, em Fevereiro de 2023, Greene sugerira que os estados Republicanos deveriam ter o poder de retirar durante cinco anos os direitos cívicos aos indivíduos que neles estabelecessem residência e fossem oriundos de um estado Democrata, provavelmente com a intenção de evitar o risco de os Democratas infiltrarem-se em grande número em estados Republicanos, com o fito de alterar os resultados das eleições e remover os Republicanos do poder. Greene justificou esta medida divisiva dizendo estar farta “da doentia e repugnante cultura woke que a traiçoeira política America Last [“América em último lugar”, por oposição à política America First de Trump] tenta enfiar-nos pela goela abaixo”.

Em Setembro de 2023, Greene intensificou a retórica secessionista, ao propor a criação de dois países distintos: “Se a Administração Biden se recusa a travar a invasão do nosso país pelo tráfico de seres humanos e droga controlado por cartéis, os estados deverão considerar a secessão. Do Texas a Nova Iorque a qualquer cidade da América, estamos a afogar-nos [sic], devido às traiçoeiras políticas fronteiriças de Biden”.

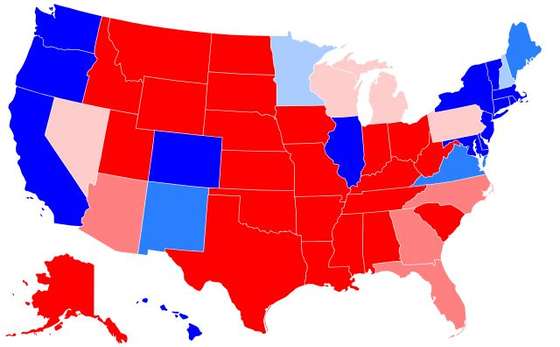

Resultados das eleições presidenciais de 2008, 2012, 2016 e 2020: a vermelho, estados ganhos pelos Republicanos nas 4 eleições; a rosa, estados ganhos pelos Republicanos em 3 eleições; a roxo, estados ganhos por Republicanos e Democrata em 2 eleições cada; a azul claro, estados ganhos pelos Democratas em 3 eleições; a azul escuro, estados ganhos pelos Democratas nas 4 eleições

Quem fica com o cão, o carro e a casa de férias?

A fragmentação dos EUA não é meramente o sonho febril de alguns radicais: uma sondagem realizada pela Reuters em 2014 revelou que 24% dos eleitores americanos aprovavam a ideia de o seu estado se dissociar dos EUA. A percentagem era maior entre os eleitores Republicanos (30%) do que entre os Democratas (21%) e a pulsão secessionista era maior nos estados do Sul – Texas, Oklahoma, New Mexico e Arizona (34%). Uma sondagem Bright Line Watch realizada em Janeiro-Fevereiro de 2021, por altura da conturbada transição da Administração Trump para a Administração Biden, revelava uma intensificação dos ímpetos secessionistas, com a fragmentação do país a receber aprovações de 24 a 33%, consoante as regiões. Cinco meses após o ataque ao Capitólio a 6 de Janeiro de 2021 a pulsão secessionista não arrefecera, como mostrou nova sondagem Bright Line Watch em que a fragmentação do país recebeu aprovações de 30% a 44%.

Uma sondagem YouGov divulgada em Fevereiro de 2024 mostrou menor inclinação para a secessão: 23% a nível nacional, com maior aprovação por Republicanos (29%) do que por Democratas (21%) e independentes (19%). Os estados que mais apoio deram à ideia de secessão foram o Alaska (36%), o Texas (31%), a Califórnia (29%), o Oklahoma (28%), Nova Iorque (28%), Georgia e Nebraska (ambos com 25%). Os estados menos receptivos à ideia foram o Connecticut (9%) e o Minnesota (13%).

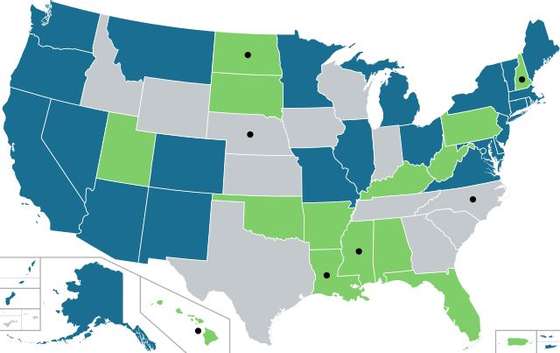

Percentagem da população dos EUA que apoia a secessão do seu estado da União, segundo sondagem YouGov de 2024

Em todos os estados estudados, só em New Jersey a secessão recebeu mais aprovação de Democratas (17%) do que de Republicanos (16%). Já no Texas 44% dos Republicanos manifestaram-se pela secessão, contra 24% de Democratas; outros estados em que que a diferença da taxa de aprovação entre Republicanos e Democratas foi de c.20% ou superior foram o Oklahoma (40% de Republicanos, 15% de Democratas), Louisiana (37% de Republicanos, 14% de Democratas), Kansas (32% de Republicanos, 12% de Democratas), Nevada (31% de Republicanos, 12% de Democratas) e Tennessee (31% de Republicanos, 10% de Democratas). Os estados com opiniões mais coincidentes foram Califórnia (31% Republicanos, 30% de Democratas) e Minnesota (14% Republicanos, 13% de Democratas).

O facto de o Alaska ser o estado com maior inclinação pela secessão tem várias justificações: 1) não é contíguo aos restantes estados; 2) o estado federal teve escassa expressão no território até ao início do século XX; 3) só foi formalmente admitido na União em 1959 (após referendo sobre a adesão em 1946); 4) é o estado com maior percentagem de “nativos americanos” (20% da população total); 5) tem uma área superior à da Ucrânia e, por maioria de razão, à de qualquer país europeu. Na verdade, o Alaska só faz parte dos EUA porque o secretário de Estado William H. Seward teve, na década de 1860, a extravagante ideia de comprar este território ao Império Russo e pôs nesse projecto forte determinação, ignorando as muitas vozes críticas ou trocistas (ver capítulo “A loucura de Seward” em Esta estrada leva a Clintonville ou a Trump City?). As razões para a pulsão secessionista do Texas são este ter existido como república independente, entre 1836 (quando se autonomizou do México) e 1845 (quando se juntou aos EUA), e possuir dimensão e pujança económica superior à de muitos países (seria o 39.º país do mundo em área – é maior do que a França – e o 8.º em PIB – ficaria à frente de Rússia, Canadá e Itália). A inclinação secessionista da Califórnia explica-se também pela dimensão e pujança económica: em área é maior do que o Japão e do que a Alemanha e o seu PIB seria o 5.º maior do mundo, ligeiramente atrás da Alemanha e à frente de Índia, Reino Unido e França.

Com excepção dos estados “não-contíguos” do Alaska e do Hawaii (só admitido na União em 1959), a secessão seria extremamente problemática. Mesmo que os EUA chegassem a acordo sobre uma partição, quantos blocos resultariam? Ficariam estados Republicanos por um lado e Democratas por outro, ou far-se-ia a separação segundo critérios de identidade geográfica? Por onde passariam as novas fronteiras? Para que lado cairiam os “swing states”? Seriam eles mesmos fraccionados em áreas Republicanas e Democratas? Após a partição, assistir-se-ia a migrações maciças de Republicanos e Democratas de estados onde eram minoritários para estados com a sua cor política?

Para tornar a ideia de secessão mais absurda, é impossível ignorar que o facto de alguém se identificar como Republicano ou Democrata não implica que Republicanos e Democratas sejam grupos homogéneos, com ideias arrumadas segundo critérios ideológicos definidos e coerentes, como se comprova por estas estatísticas contraditórias:

- *11% dos eleitores Republicanos que são a favor de maior controlo da imigração opõe-se ao muro na fronteira com o México;

- *43% dos eleitores Republicanos são a favor do casamento gay;

O casamento entre pessoas do mesmo sexo estendeu-se aos 50 estados dos EUA em 2015, por deliberação do Supremo Tribunal de Justiça sobre o caso Obergefell vs. Hodges. O mapa mostra a situação anterior a essa decisão: a azul escuro, legal; a vermelho, interdito; restantes cores, situações intermédias ou ambíguas

- *25% dos Democratas são contra o aborto;

- *28% dos Democratas possuem uma arma de fogo (incluindo Kamala Harris, que assegurou, em público, que quem tentasse entrar à força na sua casa seria recebido a tiro);

- *12% dos apoiantes do Democrata Bernie Sanders (na ala mais à esquerda do partido) como candidato às eleições de 2020, colocaram Trump em 2.º lugar na lista de favoritos para ocupar o cargo de Presidente;

* Apesar de 59% dos Republicanos (e 65% dos Republicanos conservadores) se oporem à legalização do consumo de haxixe para fins recreativos e medicinais e de 59% dos Democratas (e 75% dos Democratas liberais) serem a favor, sob esta divergência ocultam-se práticas e atitudes similares: quando questionados sobre o consumo de haxixe no último mês, 45% dos Republicanos e 48% dos Democratas responderam afirmativamente. Depreende-se daqui que o que incomoda muitos republicanos não é o consumo de haxixe em si mesmo, é que seja consumido por alguém que não eles próprios.

Estatuto legal do consumo de haxixe por estado: azul, legal para fins recreativos; verde, legal para fins medicinais; cinzento, ilegal; ponto negro, descriminalizado

O visionário vesgo

A 03.11.2016, dois dias antes das eleições presidenciais norte-americanas, em entrevista ao Channel 4 britânico, o filósofo neomarxista esloveno Slavoj Žižek, respondeu assim à pergunta “Se fosse americano, em quem votaria?”:

“Em Trump. Ele horroriza-me, mas penso que Hillary é o verdadeiro perigo. Porquê? […] Em cada sociedade existe uma rede de regras não-escritas sobre o funcionamento da política e a criação de consensos. Trump perturbou isto. E, se Trump vencer, os dois grandes partidos, Republicanos e Democratas, terão de regressar aos seus fundamentos, terão de repensar-se e talvez alguma coisa possa acontecer. É esta a minha esperança desesperada, muito desesperada, que se Trump vencer… A América ainda não é um Estado ditatorial, ele não vai implementar o fascismo. Mas será uma espécie de grande despertar, novos processos políticos serão postos em marcha. Mas eu estou plenamente consciente de que as coisas estão perigosas, e não são só os grupos de supremacistas brancos. Trump declarou abertamente – e há um relatório que diz que, provavelmente ele fá-lo-á – sabe quão importante é nos EUA o Supremo Tribunal de Justiça, e ele disse que irá nomear gente de direita. Portanto, há perigos e eu tenho receio de que Hillary defenda uma absoluta inércia, que é o mais perigoso. Ela é uma guerreira fria e ligada a bancos, que finge ser socialmente progressista”.

Slavoj Žižek

Ou seja, no retorcido raciocínio de Žižek, a presidência de Hillary Clinton representaria a continuação da decadência da democracia americana e o aumento da sua subserviência ao Grande Capital, enquanto a presidência de Trump teria o efeito de causar um sobressalto cívico e institucional e obrigaria Republicanos e Democratas a fazerem um exame de consciência, a renovarem-se radicalmente e a reinventarem a democracia americana.

Žižek é elogiado por “pensar fora da caixa”, mas, com Žižek, a ênfase está mais em “fora da caixa” do que em “pensar”, pois é propenso a produzir análises esdrúxulas, previsões bombásticas e conclusões estólidas e exprime-se com uma veemência exasperada que faz lembrar o Pato Donald num dos seus acessos de fúria, o que não impede que seja muito prezado pela extrema-esquerda europeia e americana. Este apreço leva a que Žižek seja constantemente solicitado para dar entrevistas e falar em conferências, debates e podcasts, onde vai desfiando um rosário de tolices e incongruências que passam por sabedoria oracular junto da intelectualidade “progressista”. Veja-se, por exemplo, a tese, expendida em 2023, no podcast Within Reason, de Alex O’Connor, de que Donald Trump, embora se apresente como “cristão neoconservador” e inimigo da “permissividade secular pós-moderna”, é, na verdade, um “pós-modernista”. Os argumentos aduzidos por Žižek são tão risíveis como os que Yuval Noah Harari – outro especialista em “pensar fora da caixa” com aura de guru e milhões de seguidores – aduz para classificar Trump como “marxista” (ver capítulo “Trump e Bolsonaro são marxistas?” em Nexus: As redes de informação, a humanidade e as (revira)voltas de Yuval Noah Harari). Um dos enigmas do nosso tempo é que tanta gente culta beba avidamente as divagações de um filósofo que é manifestamente incapaz de controlar os movimentos da sua língua, quanto mais o funcionamento dos seus neurónios.

[Slavoj Žižek sobre Trump, no podcast Within Reason, de Alex O’Connor, 2023:]

Sem surpresa, Žižek falhou redondamente na previsão de que quatro anos de Trump causariam mudanças profundas e benéficas na política americana – na verdade, o efeito desses quatro anos e dos quase quatro anos de campanha eleitoral que se seguiram foi intensificar a polarização já existente e tornar o diálogo entre Republicanos e Democratas quase impossível. Nem outra coisa seria de esperar de Trump, que nas palavras de James Mattis, ex-secretário da Defesa de Trump, foi “o primeiro presidente no meu tempo de vida que não tenta unir o povo americano – e nem sequer finge que se esforça por isso”.

A retórica de Trump, maniqueísta, divisiva, rancorosa, ofensiva e maldosa, é, desde 2016, um dos principais agentes da polarização da política americana. A sua escolha de linguagem é particularmente reveladora: os seus adversários políticos são “vérmina” e os imigrantes têm “maus genes” e “envenenam o sangue do nosso país”. Deve sublinhar-se, todavia, que este tipo de linguagem não é exclusivo de Trump, nem do seu círculo, nem da extrema-direita populista – atente-se, por exemplo, em Mariana Mortágua, tão esmeradamente educada, tão cordata, autoconsciente e controlada, tão nos antípodas de Trump e do estereótipo dos rednecks da América Profunda, num comício do Bloco de Esquerda, a 30.11.2023, a falar da “nata do poder do regime”, dos “facilitadores que nos trouxeram à crise social e política que hoje vivemos”, de uma “casta que assentou arraiais nos palácios e que se entranha no poder como piolhos na costura”, da “direita raivosa […] em modo de concurso para ver quem é mais boçal, mais violento, quem é mais de direita” e a prometer “acabar com este jogo viciado”, “acertar contas com os facilitadores e proteger toda a gente que paga, com a sua vida esforçada, o privilégio destes muito poucos” e “derrotar a casta, as redes e os tráficos de influências que fizeram o poder dos facilitadores”.

O que, no tom do discurso, distingue Trump do populismo europeu – de esquerda ou de direita – é a sua frontalidade boçal, a sua ausência de artifícios, o seu entendimento do combate político como um ramo do wrestling, um misto de pseudodesporto, espectáculo circense, bravata testosterónica e farsa que Trump aprecia e tem promovido (o que lhe valeu um lugar no “Hall of Fame” da World Wrestling Entertainment). Em vez de alusões vagas e de acusações genéricas, contra alvos indefinidos, como fazem os populistas bem educados, Trump, o bully inveterado, compraz-se no ataque pessoal e tem uma obsessão infantil por inventar alcunhas pejorativas para os seus adversários. Na Europa Ocidental, seria improvável que um político de um partido com representação parlamentar se atrevesse a dizer algo na linha de “Kamala é uma deficiente mental. […] Joe Biden tornou-se num deficiente mental. Kamala já nasceu assim. […] Só um deficiente mental teria permitido que isto [o afluxo de imigrantes] acontecesse ao nosso país”, como disse Trump num comício em Prairie du Chien, Wisconsin, a 28.09.2024. E, se acaso um político europeu cometesse tal deslize, é provável que, no dia seguinte, se retractasse ou se justificasse com o clássico “as minhas palavras foram mal interpretadas”. Mas a postura de Trump é completamente diferente: para deixar claro que não soltara aquelas palavras irreflectidamente, no calor de um comício empolgante, repetiu-as no dia seguinte, num comício em Erie, Pennsylvania: “O velhaco do Joe Biden tornou-se num deficiente mental. É triste. Mas a aldrabona da Kamala Harris, estou certo de que nasceu já assim. Há algo de errado com a Kamala. Eu não sei o que é, mas há seguramente algo que lhe falta. E vocês sabem, toda a gente sabe”.

Donald Trump, comício no aeroporto de Phoenix, Arizona, 28.10.2020

Como reconhecer um autocrata

Entre os admiradores de Žižek haverá quem aponte que uma parte da sua profecia acabou por realizar-se: Trump não converteu a América num Estado ditatorial e não implementou o fascismo.

Não faltam vozes a identificar Trump com o fascismo e muitas delas estão longe de situar-se na extrema-esquerda. O general Mark Milley, que foi chefe do Estado Maior Conjunto dos EUA em 2019-23 (ver capítulo “A perspectiva dos renegados” em Donald Trump pelas palavras dos seus colaboradores mais próximos), está convencido de que Trump “é um absoluto fascista. Tornou-se no maior perigo para este país. É fascista até à medula” (citado em War (2024), de Bob Woodward). Porém, é improvável que Trump, cujo pensamento político é assaz rudimentar, saiba sequer o que é o fascismo como ideologia política, embora costume usar o termo como rótulo genérico para denegrir indivíduos, grupos ou partidos, com a mesma falta de critério com que usa o epíteto “comunista” (no discurso de Trump, os Democratas são acusados, simultaneamente, de serem “fascistas” e “comunistas”). O debate em torno da questão “Trump é fascista?” é improdutiva e decorre, muitas vezes, de um entendimento afunilado e sectário da História em que o Mal está confinado ao fascismo e se julgam com benevolência as ditaduras de esquerda, que, mesmo quando cometeram erros (por vezes trágicos), têm sempre como atenuante terem sido (supostamente) animadas por nobres e elevadas intenções. Por outro lado, o debate em torno do hipotético fascismo de Trump desvia a atenção do que é realmente importante, que é a sua inclinação para o autoritarismo (ver capítulo “Trump é fascista?” em Um mundo cheio de porcos fascistas?).

Tudo no carácter de Trump sugere que a farda de ditador – ou, melhor ainda, a toga imperial – lhe assentaria perfeitamente e só a existência dos “freios e contrapesos” previstos no sistema governativo americano, bem como a (discreta e astuta) oposição interna de membros do seu gabinete (ver Donald Trump pelas palavras dos seus colaboradores mais próximos), o impediu de cometer desmandos graves. Na parte final do seu mandato, recusou-se a reconhecer os resultados eleitorais que deram a vitória a Joe Biden e tentou, através de pressões ilegítimas, intimidação, matreirices e golpes de secretaria, alterar a votação em seu favor, e, quando estas manobras falharam, instigou os seus apoiantes a recorrer à violência para travar a transição de poder para o presidente legitimamente eleito. Pode, pois, concluir-se que o facto de Trump não ter imposto o autoritarismo não terá resultado de Trump não ter simpatia pela ideia ou de não ter tentado fazer avanços nessa direcção, mas de o sistema governativo e a sociedade terem sido capazes de contrariá-lo eficazmente.

[Washington DC, 06.01.2021: Donald Trump encoraja os seus apoiantes a marchar para o Capitólio e travar o processo de certificação da vitória de Joe Biden, o que, a concretizar-se, seria, nas palavras de Trump, um “escandaloso ataque à nossa democracia”. Ao contrário do que prometeu aos seus fiéis seguidores, Trump não esteve ao seu lado do ataque ao Capitólio – ficou a ver o assalto na televisão:]

Na verdade, mesmo antes de ter tentado, por todos os meios, subverter as eleições de 2020, Donald Trump já cumpria plenamente os quatro parâmetros-chave do comportamento autoritário definidos por Steven Levitsky & Daniel Ziblatt na tabela das pg. 30-31 de Como morrem as democracias:

1) Procura sabotar a legitimidade das eleições, recusando-se a aceitar resultados eleitorais credíveis;

2) Descreve, sem fundamento, os rivais partidários como criminosos, cujas supostas violações da lei os desclassificam da participação na arena política;

3) Apoia tacitamente a violência dos apoiantes ao recusar-se a condená-la e a puni-la sem ambiguidade; elogia (ou recusa-se a condenar) outros actos significativos de violência política, quer no passado quer noutros locais do mundo;

4) Apoia leis ou políticas que restringem as liberdades cívicas; ameaça tomar acções legais ou punitivas contra os críticos dos partidos rivais, da sociedade civil ou dos media; elogia medidas repressivas postas em prática por outros governos, quer no passado quer noutros locais do mundo (ver capítulo “Um quarto de século de polarização” em “Eu sou a Constituição!”: A ascensão do populismo e o declínio da democracia).

O 6 de Janeiro nunca aconteceu

Numa democracia liberal saudável, a actuação de Trump no período que se seguiu às eleições de 3 de Novembro de 2020 deveria ter bastado para que, no mínimo, tivesse sido impedido de voltar a candidatar-se a cargos governativos, e para que boa parte dos seus eleitores, apoiantes de prestígio e financiadores o tivessem abandonado, mas não foi o que aconteceu nos hiperpolarizados EUA. É revelador examinar os resultados de uma sondagem Data for Progress de 2023 sobre como Democratas e Republicanos olham para o ataque ao Capitólio, a 06.01.2021, e para a contestação das eleições que desembocou nesse ataque:

Atitude face ao ataque ao Capitólio

População americana: 74% condenação, 17% aprovação

Republicanos: 61% condenação, 27% aprovação

Democratas: 87% condenação, 10% aprovação

Responsabilidade de Trump no ataque

População americana: 59% muita ou alguma, 24% pouca ou nenhuma

Republicanos: 28% muita ou alguma, 66% pouca ou nenhuma

Democratas: 90% muita ou alguma, 05% pouca ou nenhuma

Deverão ser movidas acções judiciais contra Trump?

População americana: 50% sim, 44% não

Republicanos: 13% sim, 80% não

Democratas: 88% sim, 09% não

Joe Biden foi o legítimo vencedor das eleições de 2020?

População americana: 57% sim, 35% não

Republicanos: 26% sim, 66% não

Democratas: 92% sim, 04% não

Washington DC, 06.01.2021: Confrontos entre insurrectos e forças da ordem no exterior do Capitólio. Vários líderes Republicanos e jornalistas da Fox News viriam a descrever (sem ironia) esta invasão como “pacífica” e não muito diferente de uma visita turística a um monumento nacional

A 08.01.2022, um ano depois do ataque dos apoiantes de Trump ao Capitólio de Washington DC, o Brasil assistiu a um evento análogo, quando apoiantes do presidente Jair Bolsonaro – admirador e émulo de Trump – invadiram e vandalizaram as sedes dos Três Poderes em Brasília, com o intuito de impedir a transição pacífica do poder para Luiz Inácio Lula da Silva, dando crédito às alegações de Bolsonaro de que houvera fraude eleitoral. Veja-se o que pensam os brasileiros deste episódio, de acordo com uma sondagem Quaest realizada em Dezembro de 2023 e divulgada em Janeiro de 2024:

Atitude face ao ataque às sedes dos Três Poderes

População brasileira: 89% condenação, 06% aprovação

Apoiantes de Lula da Silva: 94% condenação, 04% aprovação

Apoiantes de Jair Bolsonaro: 85% condenação, 11% aprovação

Responsabilidade de Jair Bolsonaro no ataque

População brasileira: 47% sim, 43% não

A história repete-se, um ano depois, com circunstâncias, protagonistas, figurantes e actos análogos, noutro país: Apoiantes de Jair Bolsonaro invadem as sedes dos Três Poderes em Brasília, 01.2022

O facto de, em média, o povo americano ser, por comparação com o povo brasileiro, mais instruído e ter rendimentos muitos superiores e maior acesso a informação e bens culturais, bem como uma tradição democrática muito mais longa, não parece impedir os americanos serem hoje mais sectários e mais permissivos perante ataques à democracia do que os brasileiros. Talvez sejam também mais desmemoriados, já que sondagens realizadas pelo Pew Research Center em 2022 e pela CBS News em 2024 mostram que condenação do ataque ao Capitólio perdeu força com o passar do tempo e o mesmo se passou com a atribuição de responsabilidade no evento a Trump, ainda que a comissão oficialmente designada como United States House Select Committee on the January 6 Attack tenha coligido e exibido publicamente provas sólidas, abundantes e altamente comprometedoras para Trump.

É indiscutível que o efeito lixiviante que decorre da hiperaceleração dos ciclos noticiosos e da sobrecarga de informação, aliado ao efeito alienante das redes sociais, estão a fazer a civilização entrar no Alzheimeroceno (ver capítulo “A tese da polarização e a voragem dos media” em Donald Trump: A arte do ludíbrio na era digital), mas a amnésia colectiva não basta para explicar a popularidade de que Trump goza hoje junto das massas e das elites, após ter feito uma tentativa flagrante para subverter a democracia; de não mostrar qualquer arrependimento por isso (continua a alegar que as eleições lhe foram “roubadas” e a manifestar simpatia pelos “guerreiros do 6 de Janeiro”); e de dar sinais de que está pronto para não aceitar outro resultado das próximas eleições que não seja a sua vitória.

Retomando o paralelismo com o que aconteceu no Brasil, enquanto o Tribunal Superior Eleitoral vedou a Bolsonaro a candidatura a cargos governativos até 2030 e o ex-presidente parece estar retirado da vida política activa, nos EUA Trump não viu os seus direitos restringidos (apesar dos vários processos judiciais que correm contra si), foi escolhido, por larguíssima margem e perante oposição tíbia, como candidato presidencial pelo Partido Republicano e tem aproximadamente 50% de probabilidade de ser reeleito.

A força gravitacional de Trump

Para que Trump se reerguesse triunfalmente do que, a 6 de Janeiro de 2021, parecia ser uma situação extremamente comprometedora, contribuiu decisivamente a liderança do Partido Republicano. Após a condenação (não unânime e raramente incisiva) do ataque ao Capitólio e críticas (raras e quase sempre moderadas) a Trump por o ter instigado, os líderes do GOP – salvo raras e honrosas excepções – reaproximaram-se, pouco a pouco, de Trump, foram em peregrinação a Mar-a-Lago para renovarem as juras de fidelidade e voltaram a fazer coro com Trump no discurso divisivo e sectário. É como e Trump fosse um buraco negro cujo tremendo campo gravítico acaba, mais tarde ou mais cedo, por atrair para si todos os corpos celestes no sector Republicano da galáxia.

Foi o caso, entre outros, do senador Lindsey Graham, um dos mais experientes e influentes senadores Republicanos, que, após o ataque ao Capitólio, se demarcou de Donald Trump – declarando “não contem mais comigo, isto já foi longe de mais […] A eleição de Joe Biden e Kamala Harris foi legal” – mas que, poucos meses depois, voltou a ser apoiante incondicional de Trump, como se nada tivesse acontecido.

Lindsey Graham num evento da campanha de Trump, em Columbia, South Carolina, a 28.01.2023

O veterano senador Mitch McConnell (n.1942), uma das figuras mais respeitadas do Partido Republicano (e líder da maioria Republicana no Senado entre 2015 e 2021), teceu críticas às tentativas de Trump para adulterar os resultados das eleições presidenciais de 2020, nomeadamente durante a sessão do Congresso a 6 de Janeiro destinada a certificar a vitória de Biden. Nesse mesmo dia, após o ataque ao Capitólio, McConnell descreveu o sucedido como “uma insurreição falhada” que tentou “desfazer a nossa democracia”. Num discurso no Senado, uma semana depois, McConnell considerou que “não há qualquer dúvida: o Presidente Trump, foi, em termos morais e práticos, responsável pelos eventos [de 6 de Janeiro]; as pessoas que atacaram este edifício criam estar a agir de acordo com os desejos e instruções do seu presidente e essa crença foi uma consequência previsível do crescendo de afirmações falas, teorias conspirativas e hipérboles irresponsáveis que o presidente derrotado continuou a gritar para o maior megafone no planeta”.

[Discurso de Mitch McConnell no Senado dos EUA, 13.01.2021:]

Apesar destas palavras, a 13.02.2021 McConnell juntou-se ao grosso do Partido Republicano no voto contra a destituição de Trump pelo papel no ataque ao Capitólio: embora reconhecesse que “as acções do ex-presidente Trump que precederam a insurreição representaram uma lamentável omissão do seu dever” e reafirmasse a responsabilidade moral e prática de Trump nos eventos, justificou o voto contra com a inconstitucionalidade da destituição de um presidente que já não estava em exercício. Trump não esqueceu as declarações de McConnell e, em Abril de 2021, dirigindo-se ao Republican National Committee, reunido nos seus domínios de Mar-a-Lago, censurou McConnell por não se ter oposto à certificação dos resultados das eleições de 2020, classificou-o como “um filho da puta estúpido” e gabou-se de McConnell lhe dever a eleição para o Senado e de Elaine Chao, esposa de McConnell, lhe dever a nomeação como secretária dos Transportes da Administração Trump – “Arranjei um emprego para a mulher dele. Alguma vez ele me agradeceu?” (Trump costuma ufanar-se de só se rodear dos melhores, mas, assim que a sua relação com os nomeados azeda, não hesita em apresentar as nomeações como favores prestados a incompetentes e ingratos).

McConnell pode não ter agradecido os “favores” que devia a Trump, mas acabou por regressar à órbita de Trump e em Março de 2024 anunciou publicamente o seu endosso à sua candidatura presidencial. A reconciliação e submissão de McConnell é tanto mais censurável quando se considera o que o senador realmente pensa de Trump: um “narcisista”, “um ser humano desprezível”, “estúpido e com mau feitio”. Estes qualificativos, pronunciados na viragem de 2020-21, foram revelados pelo recentemente publicado The price of power: How Mitch McConnell mastered the Senate, changed America and lost his party, de Michael Tackett, uma biografia de McConnell elaborada com base nos seus diários e em muitas horas de entrevistas com o biografado. Quando instado a comentar estas apreciações sobre Trump, McConnell não as negou e escudou-se com esta resposta evasiva: “Seja o que for que eu tenha dito sobre Trump empalidece face ao que J.D. Vance, Lindsey Graham e outros disseram sobre ele. Mas agora estamos todos na mesma equipa”.

Os contorcionismos de Graham e McConnell tornaram-se usuais no GOP: entre os actuais apoiantes de Trump na cúpula do Partido Republicano estão quase todos os seus antigos adversários nas eleições primárias, que, na altura, identificaram (correctamente) e exprobaram as suas clamorosas falhas de carácter e o declararam incompatível com o cargo presidencial (ver em Donald Trump pelas palavras dos seus correligionários). A expressão usada por McConnell – “estamos todos na mesma equipa” – é reveladora do ponto a que a política assimilou os mecanismos rudimentares, irracionais, tribais e unanimistas que presidem ao clubismo desportivo: é irrelevante que o presidente do clube suborne árbitros e jogadores adversários, obtenha proveito próprio em negócios contrários aos interesses do clube e irradie soberba e acinte em cada palavra e gesto – se conquistar taças, será entronizado pela “massa associativa” como um semideus.

Sala Oval da Casa Branca, 20.12.2017: Mitch McConnell, Paul Ryan (speaker da Câmara dos Representantes), Donald Trump e Mike Pence festejam a aprovação do Tax Cuts & Jobs Act, uma reforma da tributação que beneficiou sobretudo os escalões de rendimento mais elevados

A poucos dias de novas eleições presidenciais, a atitude das figuras proeminentes do Partido Republicano e dos comentadores e jornalistas da Fox News em relação às palavras e acções de Trump entre 3 de Novembro de 2020 e 20 de Janeiro de 2021 é varrê-las para baixo do tapete, ou branqueá-las, ou distorcê-las de forma grotesca. Tome-se como exemplo a resposta dada, no debate de 01.10.2024 entre os candidatos a vice-presidente, pelo Republicano JD Vance ao Democrata Tim Walz quando este recordou o papel de Trump na tentativa de impedir a transição de poder em 2020-21, nomeadamente ao instigar o ataque ao Capitólio: “É realmente um desplante [Vance usa aqui o termo “rich”, que, no contexto, tem a conotação de “atrevido, ousado”] da parte dos líderes Democratas dizer que Donald Trump é um perigo sem par para a democracia, quando ele, pacificamente, entregou o poder a 20 de Janeiro, tal como temos feito ao longo de 250 anos neste país”. Quando Walz lhe perguntou se Trump tinha ganho as eleições de 2020, Vance respondeu: “Tim, estou focado no futuro”. Walz retorquiu “É uma não-resposta extremamente comprometedora” (“It’s a damning non-answer”), observação que está em linha com o tom tranquilo e civilizado deste debate em particular, mas não faz justiça à hipocrisia, demagogia e infantilidade da não-resposta de Vance. Imagine-se se cada um de nós, quando confrontado com um acto iníquo, sórdido ou insensato, cometido na vida pessoal ou profissional, deitasse sistematicamente mão a este tosco recurso retórico para se safar…

Os muitos Republicanos que se têm esforçado por fazer esquecer ou desvalorizar os eventos de 6 de Janeiro de 2021 e por ilibar Trump de responsabilidades neles, são os mesmos que sustentam que as eleições de 3 de Novembro de 2020 lhes foram “roubadas” e continuam a lançar dúvidas sobre o rigor e transparência do acto eleitoral nos EUA, apesar de todas as diligências de Trump e seus advogados para impugnar resultados terem sido rejeitadas pelos tribunais e de as instâncias estatais com competências na supervisão eleitoral terem confirmado a lisura dos procedimentos e a exactidão dos resultados. Em resultado da insistente difusão de teorias conspirativas sobre fraude eleitoral por Trump e seus seguidores, 51% dos adultos americanos manifestam preocupação com a possibilidade de dezenas de milhares de imigrantes ilegais estarem habilitados a votar nas eleições do próximo dia 5 de Novembro, percentagem que sobe para 83% entre os eleitores Republicanos. Acontece que este tipo de fraude é raro e irrelevante: uma investigação retrospectiva às eleições americanas das últimas quatro décadas permitiu identificar um total acumulado de 68 casos de votos por indivíduos sem habilitação legal e destes apenas 10 eram imigrantes ilegais – isto num país com 330 milhões de habitantes.

A política como luta do Bem contra o Mal

Enquanto no “debate dos vice-presidentes” Vance optou pela urbanidade, pela dissimulação e pelos jogos de palavras, Trump, o seu círculo e os podcasters e influencers da alt-right, prosseguem com uma retórica cada vez mais divisiva e inflamatória.

A 05.10.2024, num comício de Donald Trump em Butler, Pennsylvania (onde Trump fora, meses antes, alvo de uma tentativa de assassinato), o seu filho Eric fez esta proclamação: “Tentaram denegrir-nos. Perseguiram-nos. Impugnaram o meu pai por duas vezes e depois, malta, tentaram matá-lo. Tentaram matá-lo e a culpa é do Partido Democrata”. Mais uma vez, não se tratou de um pontual excesso de linguagem, pois Eric Trump repetiu a acusação e consolidou-a: “[Os Democratas] têm tentado apanhar o meu pai em cada segundo que passou desde que ele desceu aquela escada-rolante dourada [Eric refere-se ao momento, a 16.06.2015, em que, na Trump Tower, em Nova Iorque, Donald Trump fez uma aparatosa entrada em cena, numa escada-rolante dourada, para anunciar ao mundo que se candidatava a presidente dos EUA]. Lara [Lara Trump, a esposa de Eric] e eu temos testemunhado. Dia após dia, tentaram denegrir-nos, tentaram levar-nos à bancarrota, perseguiram-nos, impugnaram-no por duas vezes, perseguiram os juízes do Supremo Tribunal [nomeados por Trump], converteram todo o sistema judicial numa arma, os boatos da Rússia [i.e., a eventual conivência de indivíduos da órbita de Trump com agentes russos, com o fito de influenciar os resultados das eleições presidenciais americanas de 2016 a favor de Trump], os dossiers ‘sujos’ – lembram-se de cada um deles? –, procuradores-gerais de extrema-esquerda, procuradores-distritais de extrema-esquerda neste país perseguiram o meu pai. Tentaram removê-lo do boletim de voto no Colorado, tentaram removê-lo do boletim de voto no Maine. Mas não funcionou. E depois, malta, tentaram matá-lo. Tentaram matá-lo. E isto é porque o Partido Democrata não é capaz de fazer nada certo. Não são capazes de fazer nada certo”.

A seguir, Lara Trump tomou a tribuna e conseguiu ir ainda um pouco mais longe: “Isto já não é um combate entre Republicanos e Democratas, esquerda contra direita, é o Bem contra o Mal. E o Bem irá vencer esta batalha”.

“Jogando poker”, por Jon McNaughton. Descrição do quadro pelo pintor: “Em segredo, os Democratas maquinam e conspiram para derrubar Trump”. Do lado de lá da mesa, da esquerda para a direita, Beto O’Rourke, Elizabeth Warren, Joe Biden, Kamala Harris, Bernie Sanders; do lado de cá da mesa, Pete Buttigieg e Cory Booker

A 23.10.2024, num comício de Trump em Duluth, Georgia, Charlie Kirk, podcaster, youtuber e fundador e CEO da organização ultraconservadora Turning Point USA (e do seu braço Turning Point Action, que tem um historial de contestação de resultados eleitorais e de tentativas para os subverter) e uma das vozes mais escutadas pelos jovens Republicanos, levou esta retórica maniqueísta e apocalíptica ao rubro, afirmando que “O Partido Democrata apoia tudo o que Deus odeia. O Partido Democrata abraça a morte dos que ainda não nasceram, a mutilação dos adolescentes, as fronteiras abertas, a destruição da nossa soberania e o fim do estatuto do dólar [como moeda de reserva internacional]. Acredito que está a desenrolar-se em torno de nós uma batalha espiritual, mas não esperem obter uma vitória espiritual se os nosso pastores não se empenharem. Hoje em dia, este é um país cristão e eu quero que continue a sê-lo. Mas precisamos dos fiéis, que aqueles que têm influência sobre as vossas congregações exerçam pressão sobre os vossos pastores. Se sois pastores e estais neste momento a assistir a este discurso, espero que isto vos toque e espero que no vosso sermão de Domingo expliqueis que o Partido Democrata crê em tudo o que Deus odeia. Espero que instruais a vossa congregação sobre como votar biblicamente”.

Em contraponto ao cenário de enxofre e pez ardente esboçado por Kirk, o comício de Duluth contou com uma intervenção de Tucker Carlson, ex-estrela da Fox News e uma das figuras mais populares do sector conservador, que, sendo pouco versado nas Sagradas Escrituras, enveredou por uma analogia mais terra-a-terra e equiparou Donald Trump, não ao Deus rancoroso e prepotente do Velho Testamento, mas ao pai conservador e sensato forçado a impor ordem numa família que caminha para o desregramento e para a anarquia: “Não é bom para eles. Não! Tem de haver um ponto em que o pai chega a casa. É mesmo isso! O pai chega a casa! E está lixado! Está lixado! Não é vingativo, ele ama os seus filhos, por desobedientes que sejam, ele ama-os, porque são os seus filhos, vivem na sua casa. Mas está muito decepcionado com o seu comportamento e tem de mostrar-lhes isso mesmo, vai dizer-lhes ‘Vão imediatamente para os vossos quartos e meditem no que fizeram!’. Quando o pai chega a casa, sabem o que é que ele diz? ‘Tu tens sido uma rapariga má. tens sido uma rapariguinha má e vais levar um valente correctivo, agora mesmo. E não, não vai doer-me mais a mim do que a ti, não vou mentir, vai doer muito mais a ti do que a mim. E tu fizeste por merecer isto, vais levar um valente correctivo porque tens sido uma má rapariga!’”. Como é usual, Carlson falha redondamente o alvo: como nos revelou a “rapariga má” Stormy Daniels, será Trump quem, em jeito de preliminar para o acto sexual, aprecia ser vergastado no traseiro com uma revista Forbes enrolada.

[Tucker Carlson discursa num comício em Duluth, Georgia, 23.10.2024:]

Uma democracia 1.0

A democracia americana enferma de várias mazelas e inadequações, decorrentes, em boa parte, de ter sido criada há dois séculos e meio: 1) O facto de o presidente não ser eleito por sufrágio directo mas por um colégio eleitoral; 2) O sistema “o vencedor fica com tudo” (“winner-takes-all”) que determina a constituição do colégio eleitoral (só dois dos 50 estados não aplicam este sistema); 3) A prática conhecida como “gerrymandering”, uma perversa forma de topiária políticodemográfica que permite aos partidos no poder rearranjar meticulosamente os limites dos círculos eleitorais de forma a favorecer os seus resultados eleitorais.

Elbridge Gerry (1744-1814), vice-presidente dos EUA em 1813-14 e “pai” da antidemocrática prática conhecida como “gerrymandering”

Estes factores são os principais responsáveis por, durante a maior parte da sua existência, a política americana, a nível federal e estadual, ter estado exclusivamente nas mãos do Partido Republicano e do Partido Democrata. Esta peculiaridade da política americana é uma manifestação da Lei de Duverger, formulada pelo cientista político e sociólogo francês Maurice Duverger (1917-2014) e que estabelece que os sistemas eleitorais uninominais e maioritários (isto é, em que quem recebe mais votos “fica com tudo”) tendem a gerar um sistema político dual.

O acto eleitoral na “good old America”, por George Caleb Bingham, 1846

A Lei de Duverger não é um princípio rígido: por exemplo, o Parlamento do Reino Unido, que também é eleito através de um sistema uninominal e maioritário, foi, durante muito tempo, dominado exclusivamente por Conservadores e Trabalhistas, mas, a partir das eleições de 2005, os Liberais Democratas conseguiram emergir como terceiro partido, e nas eleições de 2024 também os Verdes e o Reform UK conseguiram eleger deputados. Ainda assim, o sistema beneficia claramente os dois partidos dominantes: nas eleições de 2024, os Trabalhistas receberam 33.7% dos votos, mas conseguiram 63.2% dos lugares no parlamento; por outro lado, o Reform UK, que obteve 14.3% dos votos, apenas conseguiu 0.8% dos lugares no parlamento.

O sistema eleitoral uninominal maioritário é o principal responsável pela aberrante situação de a eleição do presidente dos EUA não reflectir necessariamente o voto popular (ou seja, não vence, necessariamente, quem obtém maior número de votos a nível nacional) e de ser determinada pela votação nalguns estados da União, os chamados “swing states”. O sistema político dual cria a bizarra situação de cada um dos dois partidos albergar, por falta de alternativas, gente que abraça ideologias muito diversas – ainda que, como se viu no capítulo “Uma deriva inquietante”, nos últimos anos tenha havido uma “homogeneização” de ambos os partidos, provocada pela polarização. Em 2020, a congressista Alexandria Ocasio-Cortez, uma das vozes mais à esquerda no Partido Democrata, exprimiu assim o desconforto perante esta coabitação forçada: “Noutro país, Joe Biden e eu não estaríamos no mesmo partido, mas na América estamos”.

Alexandria Ocasio-Cortez num evento da campanha Bernie Sanders/Ocasio-Cortez para as eleições primárias Democratas para as presidenciais de 2020

Um duopólio blindado

É paradoxal que um país que 1) desde o final do século XIX, tem estado na vanguarda da inovação, que 2) a partir da II Guerra Mundial, assumiu indiscutivelmente o primeiro lugar no progresso científico e tecnológico e impôs ao mundo o conceito de “obsolescência planeada” e que 3) desde o final do século XX, tem estado no centro da revolução digital (computadores, Internet, smartphones, e-comércio, redes sociais, realidade aumentada, “Internet das coisas”, inteligência artificial, Indústria 4.0), ainda assente numa Democracia 1.0. Porém, atendendo à crescente incomunicação e azedume entre os dois partidos, é muito improvável que venham a unir-se para rever o vetusto sistema eleitoral, já que cada um verá nas propostas do outro um plano maquiavélico para abocanhar mais poder e, por outro lado, porque nenhum deles tem interesse em adoptar um sistema de representação proporcional, que permitiria a outros partidos intrometerem-se no seu duopólio.

No panorama político americano da segunda metade do século XIX e dos séculos XX e XXI, os presidentes e a representação no Congresso (Câmara dos Representantes + Senado) e, em grande medida, a representação nos Congressos estaduais têm sido assunto exclusivo de Republicanos e Democratas, que, usualmente conquistam mais de 98% dos lugares.

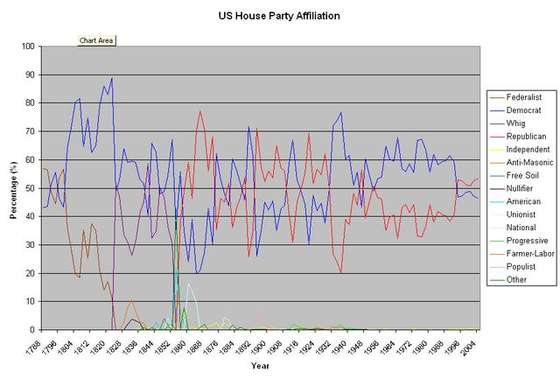

Evolução da representação partidária na Câmara dos Representantes, 1788-2004

Os restantes partidos e candidatos independentes têm de contentar-se com alguns lugares no nível local de governação. Por vezes, as eleições presidenciais são animadas por um terceiro candidato exterior ao duopólio Republicano/Democrata, que, ainda que não consiga aproximar-se dos dois candidatos do “sistema”, pode desviar votos de um deles e favorecer o outro. Mas, para se ter ideia de quão “blindado” é o duopólio Republicano/Democrata, a última vez que um candidato “de fora” conseguiu obter um dos 570 votos do colégio eleitoral foi em 1968, quando George Wallace obteve 13.5% do voto popular, venceu em cinco estados e arrecadou 46 votos no colégio, contra o Republicano Richard Nixon, com 43.4% do voto popular, vitória em 32 estados e 301 votos no colégio, e contra o Democrata Hubert Humphrey, com 42.7% do voto popular, vitória em 13 estados e 191 votos no colégio.

Se a emergência de um “terceiro candidato” poderia ser vista como uma brisa refrescante no sufocante duopólio da política americana, acontece que estes candidatos que “correm por fora” tendem a ser personalidades excêntricas, inquietantes ou pouco recomendáveis, talvez por não terem de passar pelo filtro das eleições primárias nem pelo filtro das “primárias invisíveis”, termo cunhado por Arthur Twining Hadley para designar a pré-selecção de candidatos que resulta de deliberações e acordos informais efectuados pelas figuras proeminentes dos aparelhos partidários (ver capítulo “Entorses da democracia” em “Eu sou a Constituição!”: A ascensão do populismo e o declínio da democracia).

“Pouco recomendável” é um termo que assenta bem ao populista George Wallace (1919-1998), que cumpriu quatro mandatos como governador do Alabama, pelo Partido Democrata, e concorreu às eleições primárias presidenciais não só como independente, em 1968, mas também pelo Partido Democrata em 1964 e 1972 (sem sucesso). A sua notoriedade advém da ferrenha oposição ao movimento pelos Direitos Civis dos afroamericanos, consubstanciada por Wallace na proclamação “Segregação hoje, segregação amanhã, segregação amanhã”, incluída no discurso de tomada de posse do seu primeiro mandato como governador do Alabama, em Janeiro de 1963 (esta tirada tristemente célebre foi obra de Asa Earl Carter, que acumulava funções como redactor de discursos de Wallace e líder do Ku Klux Klan). Em Julho do mesmo ano, em resposta às medidas de integração racial no sistema de ensino, determinadas por John F. Kennedy, Wallace postou-se à entrada da Universidade do Alabama para tentar impedir a inscrição de alunos afroamericanos, e tomaria acção análoga em Setembro, desta feita em escolas primárias (ver capítulo “Populistas americanos” em “Eu sou a Constituição!”: A ascensão do populismo e o declínio da democracia).

Entrada do Foster Auditorium, Universidade do Alabama, 11.06.1963: George Wallace (à esquerda) é confrontado pelo procurador-geral adjunto Nicholas Katzenbach (à direita)

Também as eleições de 2024 pareciam contar com um candidato independente que poderia subtrair votos decisivos aos candidatos Republicano e Democrata, uma vez que chegou a surgir nas sondagens com 10% de intenções de voto. Porém, não só Robert F. Kennedy Jr. (sobrinho do presidente John F. Kennedy) viu a sua popularidade declinar rapidamente como acabou por declarar apoio a Trump em troca da vaga promessa de um lugar na sua futura administração (ver capítulo “A política como transacção” em Donald Trump: A arte do ludíbrio na era digital). RFK Jr. esteve em campanha tempo suficiente para que acontecesse aquilo que frequentemente acontece quando figuras com reputação numa dada área profissional (direito ambiental, no caso de RFK Jr.) se estreiam nas lides políticas: começam a discursar e a serem entrevistados e começam a vir à superfície histórias do seu passado e rapidamente a opinião pública conclui estar perante alguém com idiossincrasias, falhas de carácter e até perturbações mentais que o tornam inapto para qualquer cargo público.

Em resumo: 1) O peculiar sistema eleitoral americano torna extremamente difícil a um “terceiro candidato” intrometer-se na disputa entre Republicanos e Democratas ou obter sequer um voto no colégio eleitoral; 2) O facto de os outsiders com maior visibilidade terem incluído populistas como George Wallace, Huey Long e o multimilionário Ross Perot, ou orates como RFK Jr., não é encorajador para quem anseia por uma alternativa ao claustrofóbico duopólio Republicanos/Democratas.

Um labirinto sem saída?

Após a desintegração da URSS, a 26 de Dezembro de 1991, desapareceu o único obstáculo a que os EUA assumissem a liderança incontestada da geopolítica e da economia mundiais, o que levou o politólogo americano Francis Fukuyama, em The end of history and the last man (1992), a vaticinar, levianamente, “a universalização da democracia liberal ocidental como a forma definitiva de governo humano”. Este período de optimismo transbordante que tomou conta dos EUA não chegou a durar uma década, já que as rápidas mudanças que começaram a ter lugar no mundo na viragem dos séculos XX-XXI resultaram na fulgurante ascensão da China como potência económica e militar e na perda de importância do Ocidente face à região Ásia-Pacífico; em simultâneo, os ataques terroristas de 11 de Setembro de 2001 mostraram que os EUA eram vulneráveis e tinham de haver-se com a ameaça difusa, escorregadia e insidiosa do fundamentalismo islâmico. Por outro lado, segundo Levitsky & Ziblatt, a partir de meados da década de 1990, o Partido Republicano começou a derivar para a direita (ver capítulo “Um quarto de século de polarização” em “Eu sou a Constituição!”: A ascensão do populismo e o declínio da democracia), o que fez aumentar a tensão com o Partido Democrata e tornou mais evidentes as pechas da vetusta democracia americana e do seu duopólio malsão. A tensão agravou-se a partir de 2008, com a eleição, nesse ano, de um presidente afroamericano, algo que a ala conservadora do eleitorado Republicano nunca conseguiu engolir.

A atmosfera política do país azedou mais ainda a partir de 2015-16 com a entrada em cena de um multimilionário cínico e filisteu, que, com o seu estilo desabrido, o seu comportamento de bully e o apurado instinto para dizer o que o seu eleitorado gosta de ouvir, treinado e burilado em muitas horas de reality TV, conquistou as bases do Partido Republicano e deixou os “barões” do partido perante a escolha de jurarem-lhe fidelidade incondicional ou serem banidos da corte para sempre.

Ao fim de oito anos de Trump, a “velha aristocracia” do Partido Republicano retirou-se para as suas mansões, ou foi expulsa, ou foi silenciada, e as vozes nele dominantes são agora as dos filhos, noras e genros de Trump, cujo entendimento da política é primitivo, e as dos cortesãos que, independentemente do seu apreço ou desprezo por Trump, se vergam a todos os seus caprichos, emulam o seu discurso e se esmeram na sua bajulação. A eles juntou-se recentemente o homem mais rico do mundo, que partilha com Trump (e com os financiadores e amigos multimilionários deste) a ideia de que um país deve ser gerido como uma empresa e que a lógica do capitalismo selvagem que rege o meio empresarial deve ser estendida à sociedade, e que, provavelmente, espera extrair desta aliança pingues vantagens para o seu império empresarial. Todas estas vozes falam a linguagem do clubismo, da acrimónia, do confronto e da desumanização do adversário/inimigo, que é a mais apelativa para as massas, sobretudo desde que a Internet fez com que elas deixassem de partilhar uma realidade comum e passassem a viver em redomas separadas, cada uma com a sua própria “realidade alternativa”.

Posicionamento dos estados (mais Democratas ou mais Republicanos) expressa como diferença para a margem média nacional de votação em Joe Biden (que obteve 4.5% mais votos do que Trump) nas eleições de 2020: em tons de azul, mais Democrata (escuro, diferença superior a +10%; médio, +5-10%; claro, +0-5%); em tons de vermelho, mais Republicano (rosa, +0-5%; médio, +5-10%; escuro, diferença superior a +10%)

Quando um partido acusa outro, como um todo, de promover perseguições à sua liderança e até de tentar eliminá-la fisicamente, e de criar calamidades naturais que fustigam apenas o “outro lado”, a relação entre partidos deixa de ser a de adversários políticos e passa a ser a de inimigos figadais. Quando o discurso entra no domínio do Bem contra o Mal e se afirma que “Deus está a enviar fortes sinais que dizem para nos arrependermos” e para votarmos nas forças do Bem, estamos a sair do espaço da política e a entrar no domínio do sectarismo e do fanatismo religioso, no qual não há lugar para debate, concessões ou acordos, uma vez que estão em jogo Verdades Absolutas.

Seja qual for o resultado das eleições de 5 de Novembro, este clima irracional e malsão não permite ter uma perspectiva optimista sobre a evolução da política e da sociedade dos EUA. E como os EUA são – quer nos identifiquemos ou não com os seus valores, a sua cultura e o seu estilo de vida – a “nação indispensável” (Madeleine Albright dixit), as perspectivas para o resto do mundo também são inquietantes.