Índice

Índice

Os anos mais recentes têm sido de constante sobressalto para o cis-heteropatriarcado branco: não passa uma semana sem que surja um livro, uma tese académica, um manifesto ou um artigo de opinião a desafiar e minar a posição de domínio que aquele grupo tem ocupado durante séculos e a revelar que as “narrativas” que justificam esse domínio não passam de logros, laboriosamente urdidos e afanosamente difundidos pelas instâncias do poder e seus serventuários. Muito do que era aceite como verdadeiro ou, pelo menos, como razoavelmente consensual, nos campos da história e da biologia tem vindo a ser desmantelado por uma legião de pensadores e activistas. Os factos perdem consistência, as certezas tornam-se fluidas, os marcos que balizam o território esboroam-se, os mapas mentais que nos guiaram no passado são declarados obsoletos. Hoje, dir-se-ia que vivemos sob o signo de uma das palavras de ordem que, há 30 anos, relampejavam, em rápida sucessão, nos écrans gigantes da Zoo TV Tour, dos U2: “Everything you know is wrong”.

Um dos mais aclamados contributos para este abalar de velhas certezas é Born in blackness: Africa, Africans and the making of the modern world, 1471 to the Second World War, que foi publicado originalmente em 2021 e tem agora edição portuguesa, pela mão da Bertrand, com tradução de Pedro Relógio Fernandes. A opção de traduzir “Born in blackness”, como “Origem: África”, em vez do mais directo “Nascido na negritude”, gerou a desconcertante aliteração Origem: África: África, os africanos e a criação do mundo moderno, de 1471 à Segunda Guerra Mundial, sem que se perceba que ganhos terão daí advindo (a não ser evitar o termo “negritude”, que talvez já tenha sido proscrito pelos vigilantes da “correcção política”, ainda que, há uns anos, estivesse associado ao orgulho na identidade africana).

A capa de “Origem: África”, de Howard W. French (Bertrand)

O autor de Origem: África é o premiado jornalista e professor de jornalismo Howard W. French (n.1957, EUA), que, segundo a nota biográfica na badana, “foi chefe de redacção do New York Times para as Caraíbas e América Central, para a África Central e Oriental, para o Japão e as Coreias e para a China em diferentes períodos entre 1990 e 2008”, e é fluente em “inglês, mandarim, francês, espanhol e japonês”, o que dá ideia de alguém com amplo conhecimento do mundo e prodigioso talento para línguas (só a fluência em japonês ou mandarim requer aos estrangeiros muitos anos de estudo aturado).

“A primeira história afrocêntrica do mundo”

Quer a experiência de vida, quer os talentos de poliglota parecem qualificar French para atingir o propósito deste livro que explana na pg. 18: mostrar que “o fortuito envolvimento entre a Europa e a África sub-sahariana, que começou no início do século XV […], produziu transformações civilizacionais em ambas as regiões, bem como no mundo em geral; transformações que, em retrospectiva, conduziram, como poucas outras coisas, a uma divisão nítida entre o ‘antes’ e o ‘depois’”. Todavia, basta avançar uma página para que esta aparente objectividade se estilhace e seja revelado o real intento do livro: esclarecer que, “mais do que qualquer outra parte do mundo, África tem sido a peça-chave da máquina da modernidade. Sem os povos africanos traficados desde as suas costas, as Américas teriam contado pouco para a ascensão do Ocidente. O trabalho africano, materializado em escravos, tornou-se o factor providencial que tornou possível o próprio mise en valeur, ou desenvolvimento, das Américas”. Ou, como explicou, em termos mais prosaicos, Daniel Defoe (o autor desse épico do cis-heteropatriarcado branco imperialista, extractivista e racista que é Robinson Crusoe), certamente com perspectiva e intenção completamente diversas das de French: “Sem comércio africano, não há negros; sem negros, não há açúcares, gengibres, anis, etc.; sem açúcares etc., não há ilhas [as possessões britânicas nas Caraíbas, depreende-se]; sem ilhas não há continente; sem continente não há comércio”.

Por volta da página 19, já é clara a razão porque houve quem classificasse Origem: África como “a primeira história afrocêntrica do mundo”.

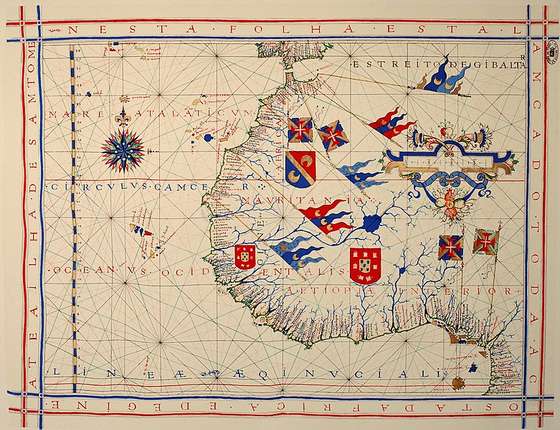

Carta náutica de 1571, por Fernão Vaz Dourado

No tempo em que a Europa Ocidental era um quintal das traseiras

Defende French que, antes do início das viagens de exploração no Atlântico no século XV, “a Europa Ocidental tinha apenas conquistado para si própria uma modesta estatura na arena mundial. Tinha sido um acontecimento secundário, através de uma massa terrestre ininterrupta que se estende até à China. Os principais desenvolvimentos da civilização humana pareciam surgir noutros lugares, quer na religião e na filosofia, nas ciências e tecnologia, quer na navegação e na guerra” (pg. 47). É verdade que a Europa Atlântica se manteve, até ao início da era cristã, num estádio civilizacional incipiente por comparação com as regiões do Crescente Fértil e da Europa Mediterrânica, mas não estará esta última, pelo menos parcialmente, incluída na Europa Ocidental? Não farão Roma e Atenas parte da Europa Ocidental e não terá o Império Romano atingido um patamar civilizacional comparável ao dos grandes impérios asiáticos? É certo que a Europa Ocidental registou significativos retrocessos civilizacionais após a queda do Império Romano, mas a Idade Média europeia não corresponde ao estereótipo de mil anos de marasmo e obscurantismo que levou a que o período ficasse conhecido no imaginário popular como “Idade das Trevas”.

French afirma também que “antes do momento da sua expansão, a Europa era um grande recipiente de ideias que para lá fluíam, principalmente vindas de pontos a leste, na medida em que era o último refúgio para as pessoas que migravam desde o leste até à sua costa atlântica”. A segunda parte da afirmação é simplesmente uma necessidade disfarçada de explicação, uma vez que, seja qual for o ponto de partida e seja qual for o rumo que um viajante tome, há-de sempre chegar, mais tarde ou mais cedo, a uma costa e não será esse facto que fará de todas a zonas costeiras “recipientes de ideias”. Por outro lado, a maioria das migrações de povos para leste ao longo da Eurásia trouxeram à Europa, não ideias, mas destruição e instabilidade – basta pensar nas sucessivas “invasões bárbaras” que levaram ao declínio e queda do Império Romano e ao subsequente retrocesso civilizacional. É certo que de Oriente vieram também ideias úteis e produtivas, bem como produtos e artefactos, mas não foram transportadas pelas migrações e sim pelos mercadores.

É certo que três invenções decisivas para que a Europa ganhasse ascendente no final da Idade Média, tiveram origem na China: a pólvora, o papel e a impressão com caracteres móveis. Porém, enquanto a China pouco ou nada fez com estas invenções, a Europa soube desenvolvê-las e dar-lhes aplicação prática, com consequências que só podem ser descritas como revolucionárias – e David S. Landes, em A riqueza e a pobreza das nações (1998), até fornece explicações plausíveis para os diferentes efeitos que as mesmas inovações produziram numa e noutra região.

Primeiro registo conhecido da fórmula da pólvora, incluída no manuscrito Wujing Zongyao (1044), uma compilação de informação relativa às artes bélicas

French escreve também que “muitos imaginam o continente [europeu] como tendo sido sempre líder do pensamento, iniciativa e criatividade”, quando a ideia de um mundo multipolar, com diferentes focos civilizacionais a tomar a dianteira e a produzir realizações admiráveis em diferentes períodos está há muito implantada entre as pessoas com um mínimo de conhecimentos históricos.

Apoucando as explorações dos navegadores europeus

A fim de desvalorizar as explorações dos navegadores europeus, French realça as audaciosas viagens marítimas empreendidas pela China da dinastia Ming e pelos povos austronésios no Índico e no Pacífico e o à-vontade com que os povos da Península Arábica e da Ásia Meridional navegavam no Mar Vermelho e no Índico. Não só os feitos marítimos de chineses, árabes e austronésios são inquestionáveis, como é provável que o velame da caravela portuguesa tenha sido inspirado pelos dhows em uso no Mar Vermelho e no Índico e é certo que os marinheiros europeus beneficiaram dos aperfeiçoamentos introduzidos pelos árabes no astrolábio (uma invenção do mundo helenístico do Mediterrâneo). Porém, foram os portugueses e espanhóis que combinaram estas invenções para empreender a exploração do Atlântico, enquanto o mundo islâmico, na posse da mesma tecnologia e instalado na costa atlântica do Norte de África bem antes da emergência dos reinos de Portugal e Castela, não deu passos relevantes nesse sentido.

Algo de análogo se passou com o Império Ming, que chegou a possuir, no início do século XV, uma armada (a “Frota do Tesouro”) que era formidável para os padrões da época, quer em termos tecnológicos quer em termos de dimensão e poderio bélico, e empreendeu, sob o comando do almirante Zheng He, sete expedições que se estenderam do Sudeste Asiático ao Golfo Pérsico e África Oriental e arregimentaram para a órbita do Império Ming vários estados-vassalos. Porém, após Zheng He ter regressado da sétima viagem, que decorreu entre 1431 e 1433, o império Ming pôs abruptamente termo aos empreendimentos marítimos, ordenou o desmantelamento da Frota do Tesouro e promoveu uma política ferozmente isolacionista – precisamente quando, do outro lado do mundo, os reinos ibéricos iniciavam a sua expansão marítima.

French parece não perceber que para moldar a história não basta ter ideias inovadoras, é preciso pô-las em prática.

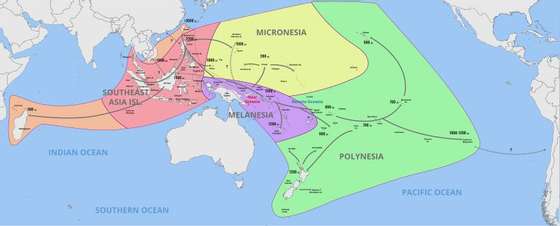

Roteiro da sétima viagem (1431-33) da Frota do Tesouro, comandada por Zheng He

French afirma também que “no Próximo Oriente, ao contrário da Europa daquela época, a circularidade da Terra tinha sido tomada como certa”. Saltemos sobre a confusão vocabular entre “circularidade” e “esfericidade”, para nos determos na ideia errada, que persiste no imaginário popular, de que a Europa medieval cria que a Terra era plana e que Colombo terá sido um dos primeiros a apresentar argumentos persuasivos em favor da sua esfericidade, graças à qual, propôs, seria possível alcançar a Índia navegando para Ocidente. Na verdade, a ideia de uma Terra esférica era consensualmente aceite pela elite culta europeia e, já no século III a.C., o grego Eratóstenes fizera um cálculo admiravelmente preciso da sua circunferência, e se João II de Portugal rejeitou o projecto de Colombo não foi por crer que a Terra era plana, foi por saber que os cálculos de Colombo para o perímetro do planeta estavam grosseiramente subestimados (ver capítulo “Terra plana e terra esférica” em Magalhães e a viagem que Portugal tentou impedir).

No afã de demonstrar que as explorações marítimas dos europeus nada tiveram de excepcional, French até convoca os incas, que “poderão ter aperfeiçoado as viagens marítimas de longa distância”. French deixa esta insinuação por substanciar, mas provavelmente está a dar crédito às especulações – hoje completamente desacreditadas – do explorador norueguês Thor Heyerdahl, que estiveram na origem da expedição da Kon-Tiki, em 1947.

A jangada Kon-Tiki, uma réplica moderna do que seriam as embarcações tradicionais peruanas

A difusão da batata doce, originária do Peru, pela Polinésia atesta, com efeito, a existência de contactos entre incas e povos austronésios quatro séculos antes da chegada dos europeus ao Oceano Pacífico (ver capítulo “Batata doce” em De onde vêm os nomes do que comemos? Parte 9: Maçãs-do-diabo e pêras-da-terra), mas não existem vestígios de tecnologia ou de vocação marítimas na civilização inca e, em contrapartida, não faltam provas cabais de que os austronésios eram exímios e destemidos navegadores.

Mapa cronológico da irradiação dos povos da Austronésia, a partir da ilha de Taiwan

Navegar com as velas enfunadas pelo sonho

Tão desprovida de fundamento como a ideia dos incas como desbravadores do Pacífico é a reivindicação por French de um relevante contributo africano para a exploração marítima do Atlântico. Segundo ele, o grande navegador africano terá sido Abu Bakr II, que terá governado o império do Mali na viragem dos séculos XIII-XIV e “cuja obsessão pessoal era alcançar os limites ocidentais do Oceano Atlântico”. French escreve que “embora o registo documental sobrevivente de Abu Bakr II seja frustrantemente escasso, não pode haver dúvidas quanto à sua existência, nem qualquer razão para não acreditar na sua fixação nos descobrimentos marítimos” (pg. 33).

Acontece que esta reivindicação assenta exclusivamente numa história que terá sido veiculada por Mansā Mūsā, que reinou sobre o Império do Mali entre c.1312 e c.1337 e que em 1324, no caminho da peregrinação a Meca, passou algum tempo no Cairo. Terá sido ao governador desta cidade, o emir Abu ibn Amir Hajib, que Mūsā terá mencionado os empreendimentos marítimos de Abu Bakr II, que o teria antecedido no trono do Mali. Na versão que chegou ao nosso tempo desta epopeia marítima, Abu Bakr II, após ter enviado uma primeira expedição marítima para Ocidente, com uma frota de 200 embarcações, o próprio rei terá assumido o comando de uma frota de 3000 embarcações e confiado a Mūsā a governação do império, na sua ausência; nem Abu Bakr II nem nenhum dos seus navios regressaram, pelo que Mūsā acabara por assumir a governação do país.

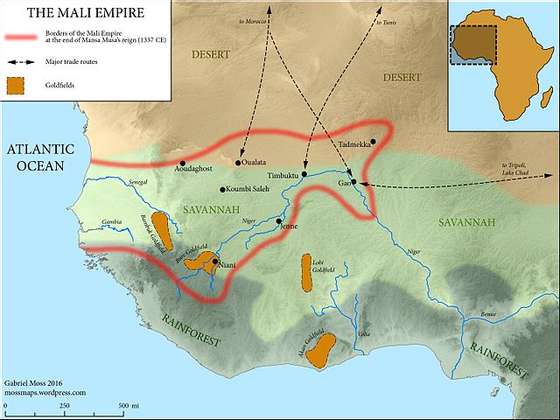

O Império do Mali à data da morte de Mansā Mūsā, em 1337. A tracejado, as principais rotas comerciais

Ora se Mūsā foi uma figura real – foi o mais célebre imperador (ou “mansā”) do Mali e há quem estime, fiando-se nos relatos sobre a sumptuosidade e a munificência exibidas na sua peregrinação a Meca, que terá mesmo sido o homem mais rico da História – já de Abu Bakr II não há qualquer rasto histórico. Não só Abu Bakr II não antecedeu Mūsā no trono do Mali, como não há registo de um governante maliano com tal nome, pelo que é possível que a sua existência e a sua exploração marítima não passem de uma fantasia, destinada a entreter o emir ou a conferir um cunho de legitimidade às circunstâncias da ascensão ao trono de Mūsā, que poderá ter sido conseguida à custa da deposição do seu antecessor. As informações sobre a vida e reinado de Mūsā e, em geral, sobre o Império do Mali são fragmentárias, nebulosas e de escassa fiabilidade e menos fiável ainda é este (suposto) relato feito ao emir, que, para mais, só conhecemos através do registo feito por um erudito chamado al-Umari a partir do que o emir lhe terá contado anos depois – e a verdade é que até é possível que o emir nunca tenha falado com Mūsā, ou que, tendo falado, tenha introduzido ornamentos de sua lavra.

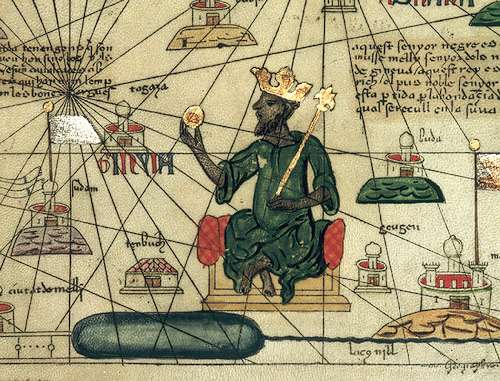

Mansā Mūsā tal como figurado na 2.ª carta do “Atlas Catalão” (1375), possivelmente produzido pela escola de cartografia de Maiorca

Em síntese: Abu Bakr II e a sua mega-expedição transatlântica têm tanta substância quanto Ulisses e a sua Odisseia, ou quanto as “immrama” (navegações) irlandesas dos séculos IX-XI, lendas sobre viagens no Atlântico, férteis em eventos prodigiosos e descobertas de ilhas miríficas e cujo exemplo mais famoso é a Navigatio Sancti Brendani Abbatis (Navegações do Abade São Brandão). Mas, mesmo que não haja uma linha nas Navigatio Sancti Brendani Abbatis que não seja ficção e mesmo que São Brandão (Naomh Bréannainn) nunca tenha posto pé numa embarcação, existe uma multiplicidade de fontes que sugerem que o abade terá tido existência real (entre c.484 e c.577), ainda que envolta em muitas incertezas, o que é mais do que pode dizer-se de Abu Bakr II.

Embora French admita que, na fábula de Abu Bakr II, “certos detalhes importantes não coincidem”, tal não o impede de ver nela “elementos lógicos muito fortes para que seja levada a sério” e de se lançar em várias páginas de elucubrações tão desvairadas, periclitantes e estéreis que nem vale a pena discuti-las. Mas é impossível não reparar que a argumentação de French evita mencionar um facto que salta à vista de quem quer que se interesse pela história do continente africano e da navegação: com excepção dos povos instalados na orla mediterrânica – nomeadamente egípcios e cartagineses –, os restantes habitantes de África – e em particular os da África sub-sahariana – raramente mostraram possuir vocação marítima ou desenvolveram embarcações mais sofisticadas do que pirogas rudimentares e jangadas.

Resulta daqui que as ilhas ao largo da costa ocidental africana a que os navegadores ibéricos foram aportando ao longo do século XV não eram, em geral, habitadas. A excepção é o arquipélago das Canárias, a 100 Km da costa marroquina, que era habitado pelos guanches, um povo originário do que é hoje o Sahara e com ancestralidade comum aos berberes, que terá migrado para as ilhas quando a desertificação tornou o seu território inóspito. Fenícios, cartagineses e romanos terão visitado frequentemente as Canárias e comerciado com os guanches, embora sem se estabelecerem nas ilhas.

Apesar de os arquipélagos da Madeira e de Cabo Verde apenas distarem da costa africana 900 e 600 Km, respectivamente, não há indícios de presença humana antes da chegada dos portugueses.

Arquipélago de Cabo Verde (Insulae Capitis Viridis) em mapa de 1598

São Tomé e Príncipe ficam mais perto da costa – 250 e 225 Km, respectivamente – mas também estas ilhas estavam desabitadas quando os portugueses lá chegaram por volta de 1470. Quando, em 1472, o explorador Fernando Pó aportou à ilha que durante muito tempo ostentou o seu nome e hoje é mais conhecida como Bioko (hoje parte da Guiné Equatorial), esta era habitada por povos provenientes do continente africano, mas esta colonização não envolveu proezas de navegação, já que a ilha dista apenas 32 Km da costa africana.

Diversa foi a situação encontrada pelos portugueses na costa oriental de África, cujas ilhas eram povoadas, muito antes da sua chegada, pelos swahili, um grupo resultante da confluência, étnica e cultural, dos universos bantu e árabe. O nome por que ficaram conhecidos vem da palavra árabe “sawāhil”, que significa costa e, com efeito os swahili ocupavam (e ocupam) uma estreita faixa costeira correspondente ao que é hoje o Norte de Moçambique, a Tanzânia, o Quénia e o sul da Somália e parecem ter sido o único povo africano (sub-sahariano) com aptidão marítima, tendo estado envolvidos no florescente comércio no Oceano Índico, que decorria ao ritmo das monções e que, através do Mar Vermelho e do Golfo Pérsico, fazia chegar à Europa especiarias e tecidos de algodão da Índia, especiarias do Sudeste Asiático e as sedas e porcelanas da China, bem como marfim, ouro e madeiras raras provenientes da costa swahili.

Os swahili povoaram os arquipélagos de Zanzibar, a 25 Km da costa da Tanzânia, e das Comores, a 290 Km da costa de Moçambique, ainda que haja fortes indícios de que os primeiros habitantes das Comores tenham vindo de Madagáscar, situada 800 Km a sul. Embora esta vasta ilha – a quarta maior do mundo – se situe a 400 Km da costa de Moçambique, foi colonizada, não por africanos, mas por povos austronésios, que começaram a chegar no século III, vindos, do que é hoje a Indonésia, do outro lado do de Oceano Índico – uma travessia de 7000 Km, sem escalas e em frágeis canoas, que constitui uma impressionante demonstração de destemor e talento náutico.

Uma das muitas variantes das canoas ou pirogas austronésias: “Piroga dos naturais de Balahou, nas Ilhas Viti” (1846), por Louis Le Breton, ilustrador que fez parte da segunda expedição de Dumont d’Urville aos Mares do Sul em 1826-29

Já as reivindicações por French quanto ao contributo africano para a exploração dos mares nada têm que as sustente. O mais desconcertante é que French não concede uma linha sequer aos swahili e escolhe exaltar como “heróis do mar” os malianos, cujos vínculos a navegações de longo curso são inexistentes. Na pg. 48, French volta à carga, apelando a que não nos esqueçamos do “mistério marítimo dos malianos. Por mais que nos faltem provas materiais das suas viagens oceânicas de longa distância, é provável que, desde o século XIV, até impérios localizados nas profundezas do interior do continente africano já sonhassem com a possibilidade de descobertas longínquas”. Ou seja: até povos africanos que nunca tinham visto o mar, nem tinham no seu léxico uma palavra para o designar e nem sequer sabiam da sua existência podem ser, para French, protagonistas de audaciosas explorações marítimas.

Interlúdio: “Uma longa e desconfortável escala em Lisboa”

Os trechos de Origem: África que versam a exploração oceânica são como um negativo de Factos escondidos da História de Portugal, de José Gomes Ferreira (ver Quem anda a falsificar a História de Portugal?). Enquanto French recorre a contorcionismos lógicos para exaltar fantasmáticos navegadores africanos e menoscabar as navegações portuguesas, Ferreira recorre a argumentos não menos enviesados e vacilantes para atribuir a portugueses a descoberta de quase todo o planeta (numa coisa estão de acordo: existe uma conspiração planetária que pretende apagar a sua versão da História). E enquanto Ferreira interpola a sua patriótica e gloriosa visão das Descobertas com apelos ao Estado português para que espalhe pelo mundo estátuas, memoriais, casas-museu e roteiros que celebrem os feitos dos navegadores lusos, French insere no seu livro reminiscências das suas viagens por lugares do mundo ligados ao tráfico transatlântico de escravos, que lhe dão ensejo para lamentar a ausência de estátuas, memoriais, casas-museu e roteiros que recordem o sofrimento dos africano e indignar-se com flagrantes manifestações de neo-colonialismo e “racismo estrutural”.

Ao passar, em Las Palmas, pela antiga casa do governador das Canárias, que Colombo terá visitado em 1492, a caminho da América, French assinala que, “com o intuito de ganhar dinheiro com as hordas de turistas carregados de euros, o edifício foi transformado num museu em memória [de Colombo]” (pg. 66), mas neste não há qualquer menção ao extermínio dos habitantes nativos das Canárias e da ilha de Hispaniola.

Casa de Colón, Las Palmas

Este testemunho de que, no malévolo homem branco, a propensão genocida só tem rival na avidez pelo lucro e na falta de vergonha é confirmado no relato de uma viagem a São Tomé: “Transformando o seu passado de pilhagem imperial numa virtude comercial, a companhia aérea nacional portuguesa, a TAP, dá a muitos dos seus aviões de longo curso o nome de alguns dos navegadores mais famosos do país. Durante a pesquisa realizada para este livro”, French passou “por uma longa e desconfortável escala no aeroporto de Lisboa” em que teve oportunidade de reparar que os aviões da TAP ostentavam, nas “suas gordas barrigas […] os nomes dos mais célebres navegadores do país” (pg. 116).

Como se isto não fosse já suficientemente melindroso, French apercebeu-se de que o avião da TAP que o transportou a São Tomé “estava a operar, nos nossos dias, uma rota área que recria um antigo itinerário de quase cinco séculos […], ligando Portugal, Gana e São Tomé, tal como os navios de escravos e de transporte de ouro do século XVI haviam feito. Infelizmente, a companhia aérea fê-lo com total ausência de alarde e, tanto quanto pude perceber, até de consciência. Tal é o estado do reconhecimento da importância da negritude para a história do Atlântico”. Nos últimos tempos, não têm faltado apelos a que o conselho de administração da TAP se demita em bloco, mas as razões que têm sido invocadas são irrisórias perante esta ignomínia.

Projecto do Memorial de Homenagem às Pessoas Escravizadas, por Kiluanji Kia Henda, no Campo das Cebolas. Se voltar a fazer “uma longa e desconfortável escala em Lisboa”, French poderá constatar que Portugal começa, relutantemente, a admitir que a sua história quase só oferece motivos de opróbrio

África como obstáculo

Um dos eixos principais de Origem: África é a tentativa de desmantelar a “narrativa” dominante na historiografia ocidental de que as explorações portuguesas ao longo da costa africana visavam apenas encontrar uma rota marítima para a Índia, remetendo África ao papel de mero obstáculo. Segundo French, “o que os portugueses procuravam não era uma forma de contornar África, como tem sido frequentemente suposto, mas sim contornar a região hostil do Magrebe” (pg. 69). Poderá então perguntar-se porque, uma vez encontrada a forma de contornar o Magrebe, não se quedaram os portugueses pelo Golfo da Guiné. French não dá qualquer explicação, mas entende possuir uma prova de que Portugal não estaria “verdadeiramente tomado por uma obsessão febril pela descoberta de uma rota para a Ásia” (pg. 48): é o facto de terem decorrido nove anos entre a dobragem do Cabo da Boa Esperança por Bartolomeu Dias (1488) e a partida da armada de Vasco da Gama rumo à Índia (1497). Como várias vezes acontece ao longo do livro, as teses de French assentam em informação superficial e parcelar, os seus raciocínios são débeis e as suas conclusões, precipitadas.

A partida de Vasco da Gama para a Índia em 1497, por Roque Gameiro (c.1900)

Acontece que nos anos que se seguiram ao regresso da expedição de Bartolomeu Dias, João II de Portugal teve de dar atenção a assuntos prementes e teve de enfrentar sérias contrariedades: em 1491, o seu único filho e herdeiro, Afonso, faleceu, com apenas 16 anos, num acidente de equitação; debateu-se com graves problemas de saúde; prosseguiu a política marroquina do seu antecessor, Afonso V, por vezes recorrendo à força, o que absorveu muitos navios e homens, outras vezes estabelecendo relações diplomáticas e comerciais; em 1493, encarregou Álvaro Caminha de implantar uma colónia em São Tomé e Príncipe (o “príncipe” que deu nome à ilha era o infortunado Afonso), de forma a servir de ponto de abastecimento e reparação de navios no que viria a ser a rota da Índia. A descoberta (involuntária) da América por Colombo, em 1492, e a subsequente promulgação, em 1493, da bula papal Inter caetera, que concedia os territórios descobertos por Colombo à coroa espanhola, revogando parcialmente prerrogativas outorgadas a Portugal pelo Tratado de Alcáçovas (1479) e por bulas papais, levou João II a tornear a autoridade da Santa Sé e a pressionar os Reis Católicos a renegociar os termos da partilha do mundo entre as monarquias ibéricas. O resultado das diligências de João II no campo diplomático foi o Tratado de Tordesilhas (1494), que era mais favorável a Portugal e viria a conceder a este a posse do ainda não descoberto Brasil (ver capítulo “Amesterdão, 1609: Mare clausum vs. Mare Liberum” em Um Portugal vs. Holanda com quatro séculos e outros duelos: Comércio livre e proteccionismo, parte 2).

É também imprescindível considerar que, embora a dobragem do Cabo da Boa Esperança por Bartolomeu Dias seja hoje vista como a queda do derradeiro obstáculo no caminho marítimo para a Índia, em 1488 não era possível adivinhar que outros desafios, humanos, naturais e, eventualmente, sobrenaturais, se interporiam entre o extremo sul de África e a Índia e, menos ainda, se seria possível implementar um comércio regular e lucrativo com a Índia, uma vez que João II estava bem consciente de que o Índico era, há séculos, cruzado por uma rede de rotas comerciais dominado por muçulmanos, que certamente não estariam dispostos a cedê-lo de mão beijada aos portugueses.

Fora precisamente para ter uma ideia do cenário geopolítico e comercial que aguardaria os navegadores portugueses no Índico que, em Maio de 1487, dois meses antes da partida da expedição de Bartolomeu Dias em demanda do extremo sul de África, João II enviara Pêro da Covilhã e Afonso de Paiva numa árdua e arriscada missão de espionagem para Oriente.

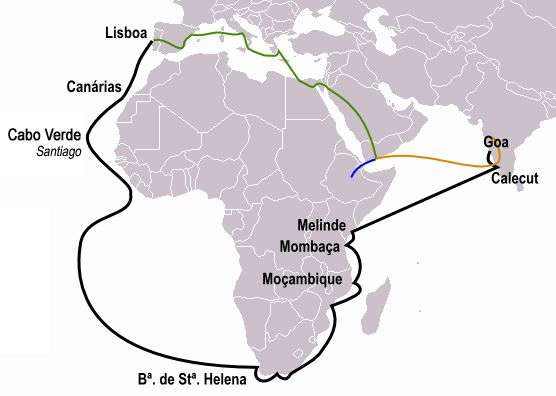

As viagens de Vasco da Gama (a negro), Pêro da Covilhã (a verde e laranja) e Afonso Paiva (a verde e azul). No roteiro de Pêro da Covilhã falta a viagem de regresso com passagem pela África Oriental

Disfarçados de mercadores, os dois agentes portugueses foram por via marítima de Barcelona até ao Cairo, prosseguiram por terra, ao longo da costa do Mar Vermelho e chegaram a Aden, no extremo sudoeste da Península Arábica; aí chegados, enquanto Afonso de Paiva rumou à Etiópia, Pero da Covilhã seguiu por mar até à Índia e, no regresso, desceu a costa oriental de África até ao que é hoje Moçambique e intuiu, correctamente, que era exequível os navios portugueses vindos do Cabo da Boa Esperança chegarem àquelas paragens, onde poderiam contratar pilotos que os conduzissem à Índia. Em 1491, Pero da Covilhã regressou ao Cairo, onde redigiu o relatório detalhado das suas viagens e averiguações, que só chegou às mãos de João II em 1493. Pero da Covilhã dirigiu-se depois à Etiópia, onde as lendas falavam da existência de um poderoso rei cristão, o mítico Preste João – encontrá-lo fora também uma das missões que João II confiara a Bartolomeu Dias. A ser real o poderoso reino de Preste João, poderia estabelecer-se com este uma aliança para escorraçar os muçulmanos do Índico (e, quiçá, dos Lugares Santos na Palestina, o que era também um dos sonhos de Colombo). Pero da Covilhã deparou-se com um reino cristão na Etiópia, mas, infelizmente para os desígnios portugueses, era tão pobre e periclitante que não seria de grande préstimo na luta contra os infiéis.

A lenda de Preste João estava tão profundamente arraigada no imaginário europeu que em 1573, apesar de toda a informação entretanto apurada sobre a África Oriental pelos navegadores portugueses, o cartógrafo Abraham Ortelius ainda consagrou ao seu suposto império toda uma carta do seu atlas Theatrum Orbis Terrarium e representou-o (limite a amarelo) como estendendo-se do sul do Egipto a Moçambique e chegando quase até à costa ocidental de África

Seja como for, é perfeitamente compreensível que João II tivesse necessidade de recolher o máximo de informação sobre o Índico e as terras por ele banhadas, bem como acertar com Espanha a partilha das esferas de influência, antes de avançar com a preparação da armada que tentaria chegar à Índia. Em 1495, João II pôde finalmente consagrar-se a esta tarefa e designou para comandante da armada Estêvão da Gama. Porém, João II faleceu em Outubro desse ano, sendo sucedido, na ausência de descendência, pelo seu primo e cunhado Manuel I, e aos inevitáveis atrasos decorrentes da sucessão régia somou-se, em 1497, outro contratempo: o falecimento de Estêvão da Gama. Manuel I nomeou para o lugar deste o seu filho, Vasco da Gama, e em Julho de 1497 a armada pôde, finalmente, zarpar rumo ao cabo da Boa Esperança e à Índia.

O interregno de nove anos, que French considera ser incompatível com a ideia de que a Índia era prioritária para os portugueses, não tem, afinal, nada de insólito quando analisado à luz do contexto histórico.

A chegada de Vasco da Gama a Calecute em 1498, por Roque Gameiro (c.1900)

Quem quer saber das riquezas da Ásia?

O afã de French em demonstrar que África é que era o verdadeiro objectivo das navegações portuguesas leva-o a escrever que “em 1506, já com os tentáculos do império português a envolver o Brasil e a chegarem às profundezas da Ásia, o ouro da região de Elmina ainda constituía um quarto das receitas da coroa. A Costa do Ouro gerava cerca de 680 quilos de ouro por ano para Portugal” (pg. 102).

É possível que estes dados sejam verdadeiros, mas a forma como French os usa é desonesta, já que em 1506 a presença portuguesa no Brasil e na Índia estava ainda a dar os primeiros passos.

“Vasco da Gama apresenta a D. Manuel as primícias da Índia”: Gravura c.1900 por José Pires Marinho

Em 1506, o Brasil mal fora aflorado pelos portugueses: só em c.1511 a costa foi explorada até ao Mar de la Plata, e só em 1532 se estabeleceu o primeiro povoamento permanente do país, em São Vicente – até aí, os navios limitavam-se a ancorar, abater e carregar pau-brasil e a regressar a Portugal.

Em 1506, a penetração portuguesa na Ásia limitara-se ao estabelecimento de relações comerciais com alguns portos na costa da Índia e ao envio de algumas naus carregadas de especiarias de volta para Lisboa. Só em 1507-08 os “tentáculos do império português” chegariam a Ormuz e Muscat, no Golfo Pérsico, e a Socotra, na embocadura do Mar Vermelho; a leste, Malaca só seria conquistada em 1509 e as Ilhas Molucas só seriam atingidas em 1512.

“A tomada de Malaca por Afonso de Albuquerque” (1945), por Rodrigo Rebelo

Por outro lado, os 680 quilos de ouro que chegavam anualmente a Portugal vindos da Costa do Ouro não eram um rendimento líquido da coroa portuguesa. Ao contrário do que aconteceria nos séculos XVI-XVII com a prata da Bolívia e no século XVIII com o ouro do Brasil, o ouro de Elmina era extraído em territórios onde os europeus não tinham qualquer poder e onde nem sequer tinham posto pé. O ouro africano não era arrancado à força a África, era trocado com os potentados africanos por produtos de valor equivalente – geralmente tecidos, contas e artefactos em cobre, latão e ferro. A relação entre Portugal e a Costa do Ouro não era uma exploração “extractivista” pela parte do colonialismo europeu, era uma transação comercial realizada de livre vontade por ambas as partes e em que os africanos lucraram tanto quanto os portugueses – caso contrário teriam recusado efectuar tais transações e continuariam a escoar o ouro através dos mercadores muçulmanos do Norte de África.

Mapa do Golfo da Guiné (c.1725) por Herman Moll: De oeste para leste, a Costa da Pimenta (Grain Coast), a Costa do Marfim, a Costa do Ouro e a Costa dos Escravos

French também afirma que “um cálculo atento dos custos incorridos nas rotas comerciais muito mais longas para a Ásia, no início do século XVI, demonstra que África gerou até duas vezes mais lucros para Portugal do que mesmo [sic] o comércio, há muito cobiçado, de especiarias e têxteis com o Oriente”.

Assim sendo, como se explica que, após a viagem pioneira de Vasco da Gama, em 1497, a coroa portuguesa tenha:

1) investido parte apreciável dos seus recursos na Carreira das Índias, assegurando um incessante fluxo de navios entre Lisboa e o Oriente;

2) envidado esforços para conquistar e construir uma rede de fortalezas de Ormuz a Malaca, com vista ao domínio do comércio no Índico;

3) entrado em acesa disputa com a coroa espanhola sobre a posse das Molucas (ver Magalhães e a viagem que Portugal tentou impedir)?

Não disporia a coroa portuguesa de contabilistas capazes de perceber quão improdutivo era o comércio com a Ásia quando comparado com o comércio com África? E se o comércio português com a Ásia era tão pouco relevante, como se explica que a República de Veneza, confrontada com a ruína em resultado da perda do monopólio da venda de especiarias na Europa, tenha (traindo a Cristandade) tentado aliciar o Sultão do Egipto a formar uma aliança para expulsar os portugueses do Índico? Que insânia levaria os empresários, aventureiros e marinheiros portugueses a empreender uma viagem de 11.500 milhas náuticas entre Lisboa e Cochim (Kochi) e a sujeitarem-se aos vendavais furiosos dos mares austrais e aos ciclones do Índico, quando Elmina, que ficava apenas a 3200 milhas náuticas de Lisboa, por águas mais calmas e com a costa sempre à vista, gerava proventos mais substanciais?

O mercado de Goa (c. 1596), por Jan Huyghen van Linschoten

O que move os esclavagistas pelo mundo fora

Embora tal não seja explicitado no título e subtítulo, o assunto central de Origem: África é o tráfico negreiro transatlântico e a sua repercussão no resto do mundo. A abordagem de French esforça-se por realçar o papel odioso desempenhado pelos europeus e por menorizar o envolvimento de outros povos nesse tráfico e noutras formas de escravatura.

A escravatura e o tráfico de escravos não foram inventados pelos portugueses quando chegaram ao Golfo da Guiné (ver Escravatura: Culpa, ressentimento e histórias mal contadas). As civilizações que floresceram na região mediterrânica e no Próximo Oriente durante a Antiguidade Clássica assentaram na escravatura e na Idade Média, a percentagem de eslavos nos escravos comerciados na Europa e no mundo islâmico era tão elevada que a palavra “escravo” em quase todas as línguas da Europa Ocidental deriva, através do latim “sclavus”, do grego bizantino “sklábos”, que significava “eslavo” e a língua árabe cunhou o termo “saqaliba” (com a mesma raiz) para designar não só os escravos eslavos, como os escravos em geral (embora esta acepção do termo tenha, caído em desuso quando os escravos do mundo árabe passaram a ter outras proveniências).

Os rus (vikings estabelecidos no que é hoje a região de Kiev), à direita, negoceiam a venda de escravos eslavos com os khazars (que dominavam a região entre o Mar Negro e o Mar Cáspio e as estepes a norte desta região), à esquerda. Quadro de 1909 por Sergey Ivanov

Alguns dos eslavos capturados na fronteiras orientais da Europa cristã eram utilizados nesta, mas a maior parte era vendida para o mundo islâmico, geralmente após serem castrados, pois os muçulmanos preferiam-nos assim. A escravização de eslavos por povos europeus perdeu relevância à medida que os eslavos se foram convertendo à fé cristã, uma vez que os cristãos, fossem católicos ou ortodoxos, entendiam que não era lícito escravizar indivíduos que partilhassem a sua fé (os muçulmanos tinham entendimento similar), mas, entretanto, os povos de origem turcomana que se tinham estabelecido na Crimeia e no Norte do Cáucaso (nomeadamente os tártaros da Crimeia) tomaram conta do lucrativo negócio, uma vez que não tinham impedimentos religiosos para capturar cristãos, tal como acontecia com os turcos otomanos que os compravam. E foi assim que as planícies da Europa de Leste, Ucrânia e sudoeste da Rússia continuaram a ser alvo de constantes razias para obter mercadoria humana pelo século XVII dentro (talvez assim se perceba a razão de a Ucrânia ter sido vista durante séculos a fio como uma “terra de ninguém”, perigosa e inóspita, apesar da excepcional fertilidade dos seus solos). O facto de os europeus terem deixado de capturar eslavos e utilizá-los ao seu serviço não impediu que continuassem a actuar como intermediários para o mundo islâmico e quem mais lucrou com este tráfico foram as Repúblicas de Veneza e Génova, que, para esse fim, estabeleceram bases na costa norte do Mar Negro, nomeadamente na Crimeia.

Os eslavos traficados por Veneza e Génova estavam longe de ser os únicos escravos do mundo islâmico: este contava também com europeus capturados pelos muçulmanos em incursões no litoral europeu ou em ataques à navegação europeia, e com africanos provenientes maioritariamente das rotas esclavagistas com origem na Etiópia, Sudão, Sahel e África Oriental – e estes dois “mercados abastecedores” acabariam, no longo prazo, por representar um “caudal” acumulado superior ao dos eslavos.

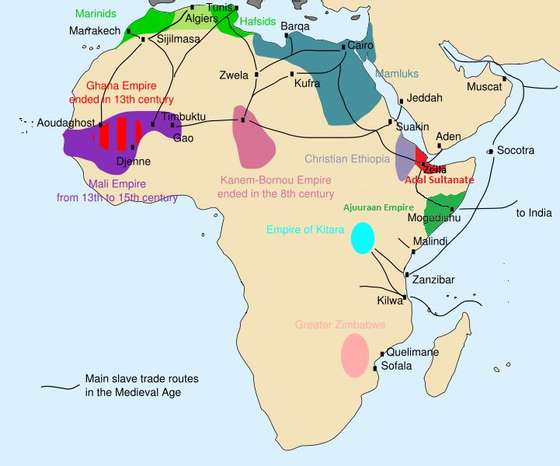

Rotas do tráfico de escravos de África para o mundo islâmico na Idade Média

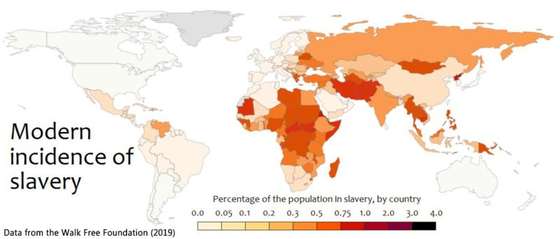

Origem: África tem muito pouco interesse pela escravatura que não esteja vinculada ao tráfico transatlântico de africanos, pelo que consagra à escravatura no mundo islâmico apenas algumas linhas, embora o número de africanos que envolveu – estimado em 11-15 milhões – seja similar ao número de africanos que foi vítima do tráfico transatlântico, avaliado em 12-13 milhões (se bem que este número diga respeito a um período de quatro séculos, enquanto os números para a escravatura no mundo islâmico dizem respeito a 12 séculos).

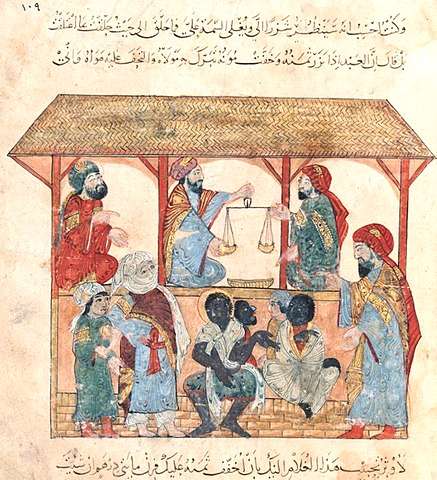

Mercado de escravos de Zabid, Yemen, c.1236-37

Os vastos números de escravos africanos arregimentados pelos europeus a partir da África Ocidental e pelos muçulmanos a partir da África sub-sahariana e da África Oriental não teriam sido possíveis se a instituição da escravatura não fosse tão disseminada entre os próprios africanos. A aparatosa comitiva que acompanhou o governante maliano Mansā Mūsā na peregrinação a Meca, incluía, informa-nos French, 12.000 escravos (presume-se que todos africanos) – e isto aconteceu em 1324, bem antes de os portugueses terem começado a descer a costa africana. A verdade é que muitos potentados africanos não só tinham ao seu serviço escravos africanos como faziam da sua venda uma das suas principais fontes de receitas – faziam-no desde o século VIII para o mundo islâmico e quando os portugueses começaram a surgir no Golfo da Guiné não hesitaram em servir também estes novos clientes, se necessário incrementando as guerras e razias que serviam de fonte de escravos.

Esclavagistas árabes conduzem escravos africanos através do Sahara, numa gravura do século XIX, possivelmente da autoria do pintor orientalista britânico John Frederick Lewis (1804-1876)

Aliás, uma vez que o contexto geopolítico e sanitário impedia os europeus de se aventurar no interior de África, se não fossem os fornecedores africanos talvez o tráfico transatlântico de escravos se tivesse limitado a escassas centenas de infelizes por ano, capturados em ataques pontuais dos europeus a aldeias do litoral. Quanto aos escravos africanos conduzidos para norte pelos traficantes árabes, através das rotas trans-saharianas, passavam por tormentos comparáveis aos que sofriam os que eram levados para o Novo Mundo nos navios negreiros, pelo que as pistas do deserto ficavam juncadas com os corpos dos que não tinham resistido à provação. Quer as rotas esclavagistas trans-saharianas quer as da África Oriental continuaram a funcionar depois de o tráfico transatlântico ter cessado.

Esclavagistas árabes-swahilis conduzem escravos africanos ao longo do Rio Ruvuma, no que é hoje Moçambique. A gravura, por autor anónimo, publicada em The last journals of David Livingstone in Central Africa (1874), reconstitui um episódio presenciado em 1866 pelo explorador britânico David Livingstone

Estes factos são embaraçosos para a visão maniqueísta da História exposta em Origem: África: “porque é que os africanos se entregaram tão prontamente a um comércio que […] parece tão claramente prejudicial para as próprias regiões onde o comércio de escravos foi mais intenso ou prolongado, bem como para o continente em geral?”, pergunta French na pg. 249, e emprega as páginas seguintes a tergiversar em torno de dúbias hipóteses explicativas. Uma delas, avançada pelo historiador John Thornton, sugere que “foi a falta de um conceito de propriedade privada da terra, ou, pelo menos, a prática comum da mesma, em muitas sociedades africanas, que encorajou o comércio de seres humanos. As próprias pessoas tornaram-se, assim, uma das formas mais importantes de capital, tanto vivo como fungível”. É uma “explicação” asséptica, que tenta remover a escravização de africanos por africanos do plano ético e apresentá-la como consequência lógica e inevitável do bizarro regime fundiário prevalecente no continente africano, por contraponto com a escravização de africanos por europeus, que French retrata como deliberada e movida pela ganância, pela crueldade, pela desumanidade e pelo racismo, e com a escravização de africanos por muçulmanos, de que quase não fala.

São Tomé como modelo da plantação do Novo Mundo

French vincula o grosso do tráfico transatlântico de escravos ao cultivo do açúcar e identifica o momento fundador dessa relação na instalação das primeiras plantações de cana-de-açúcar na ilha de São Tomé, no início do século XVI.

A cana-de-açúcar (ver capítulo “Açúcar” em De onde vêm os nomes do que comemos? Parte 17: O alimento-dos-deuses e a seda-das-fadas) foi domesticada na Nova Guiné há cerca de 6000 anos e difundiu-se, lentamente, para oeste, tendo chegado ao Próximo Oriente e à região mediterrânica no século VIII, através de mercadores árabes. French escreve que a cana-de-açúcar foi trazida para as “extremidades do Sul da Europa” pelos cruzados, o que não é exacto, uma vez que os muçulmanos já tinham introduzido este cultivo, séculos antes das Cruzadas, nas partes da Europa que então dominavam, como a Sicília e o litoral sudeste da Península Ibérica. Quando estes territórios foram reconquistados pelos cristãos, estes prosseguiram com o cultivo e estenderam-no também a Chipre e Creta. No século XV, os maiores fornecedores de açúcar da Europa eram a região de Valencia (reconquistada pelos cristãos) e o Reino de Granada (ainda sob domínio islâmico), mas não tardou que perdessem terreno para as plantações instaladas nos arquipélagos da Madeira e das Canárias por portugueses e espanhóis (com orientação técnica de genoveses, que tinham adquirido experiência no Mediterrâneo), uma vez que o clima sub-tropical destas ilhas era mais propício à cana-de-açúcar.

Embora parte dos trabalhadores das plantações na região mediterrânica fossem escravos, a proporção destes aumentou nas plantações das ilhas atlânticas, e enquanto no Mediterrâneo os escravos seriam sobretudo eslavos, no Atlântico os escravos eram africanos – seriam 2500 na Madeira em 1485.

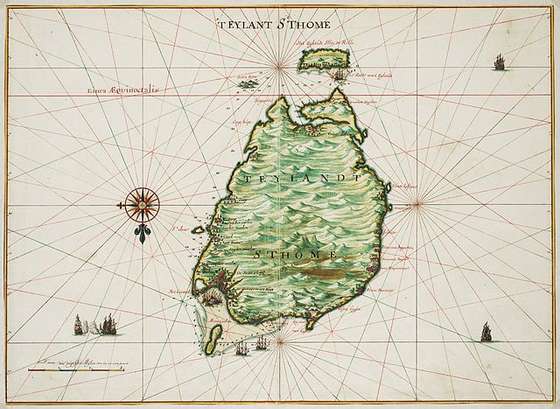

São Tomé (e o Ilhéu das Rolas, a norte) numa carta de 1665 por Johannes Vingboons

Segundo French, foi em São Tomé, que tinha um clima ainda mais favorável à cana-de-açúcar e estava muito perto das fontes de mão-de-obra escrava africana, que foram definidos os moldes do que viria a ser a indústria da cana-de-açúcar no Brasil e nas Caraíbas, com plantações extensas, “concebidas e geridas exclusivamente com base no domínio da mão-de-obra escrava negra africana pela força”. São Tomé “foi a primeira de uma longa série de sociedades negras de escravos criadas e geradas lucrativamente por europeus, lugares onde o número de escravos ultrapassava largamente o dos seus senhores” (pg. 121) e foi também “o primeiro lugar concebido desde o início como um local para a conversão de homens e mulheres negros em mercadoria ou chattel” (pg. 122).

Porquê levar os escravos africanos para o outro lado do Atlântico?

Se o continente africano abundava em mão-de-obra escrava e também possuía terras e climas adequados ao cultivo de cana-de-açúcar, porque não fomentaram os europeus o sistema de plantação em África? E, nas plantações que estabeleceram no Novo Mundo, porque optaram os europeus por importar mão-de-obra escrava africana em vez de recorrerem aos ameríndios que estavam ali à mão?

Ameríndios visitam uma plantação em Minas Gerais. Ilustração por Johann Moritz Rugendas, 1824

French responde a estas duas pertinentes questões, recorrendo a argumentos similares aos que Jared Diamond já explanara em Armas, germes e aço (1997): os indígenas do Novo Mundo não tinham imunidade contra as doenças infecciosas trazidas pelos europeus e, consequentemente, nas décadas que se seguiram à chegada dos europeus, as suas populações foram devastadas. French cita um estudo que estima que em 1492 a América teria 60 milhões de habitantes e que em 1600 restariam quatro milhões. Foram estas avassaladoras vagas de mortalidade devidas a doenças infecciosas importadas que permitiram a Cortés e Pizarro conquistar (respectivamente) os impérios azteca e inca com relativa facilidade e minaram a resistência de outras sociedades indígenas aos intrusos europeus. Mas esta mortandade teve também o efeito de eliminar a maior parte da mão-de-obra de que os europeus necessitavam para os seus empreendimentos coloniais.

Em África, a situação era inversa: os nativos tinham uma razoável grau de imunidade à maioria das doenças locais, mas os europeus tombavam como moscas – o que explica que, embora a exploração da costa africana pelos europeus tenha começado no século XV, os europeus tenham sido incapazes de avançar para o interior do continente, ficando circunscritos a algumas feitorias e fortalezas costeiras e só no final do século XIX, graças a alguns avanços científicos, tenham conseguido internar-se em África – e, ainda assim, com pesadas baixas devido às doenças.

Há também que considerar que os ameríndios estavam no seu ambiente natural, conheciam o território, sabiam como subsistir nele e podiam contar com o auxílio das comunidades de ameríndios livres, pelo que era muito difícil mantê-los nas plantações contra a sua vontade. Já os escravos africanos tinham sido transplantados para um contexto desconhecido e fugir da plantação era dar um salto no escuro, uma vez que não sabiam orientar-se ou onde encontrar alimento e abrigo e não podiam contar com auxílio algum. Só com o passar do tempo e a crescente familiarização com o Novo Mundo, os escravos africanos que fugiam das plantações começaram a organizar-se em quilombos (“palenques” na América hispanófona), povoados clandestinos em locais pouco acessíveis aos colonizadores europeus.

Um “capitão do mato” com um escravo fugitivo. Os “capitães do mato” viviam de recapturar escravos fugitivos e devolvê-los aos seus donos. O que foi representado nesta ilustração de 1823 por Johann Moritz Rugendas tem a particularidade de ser negro

Um factor adicional aumentava o desamparo dos africanos transplantados à força para o Novo Mundo: em parte por inerência à forma como o tráfico de escravos africanos era conduzida, em parte por intenção deliberada dos colonialistas brancos, a mão-de-obra em cada plantação era uma amálgama de escravos com as mais variadas etnias, proveniências geográficas e línguas, pelo que a comunicação entre eles era limitada e a empatia e a entreajuda eram reduzidas.

O uso de ameríndios como mão-de-obra nas plantações defrontava-se com dois outros obstáculos, que French não menciona: no Brasil, os jesuítas, embora não sendo contra a instituição da escravatura, estavam empenhados na catequização dos índios, pelo que entendiam que deveriam ser poupados à escravatura e advogavam que fossem substituídos por escravos africanos.

Aldeia de índios cristianizados da tribo Tapuyo, Brasil. Ilustração por Johann Moritz Rugendas, c. 1820

Para mais, o estilo de vida caçador-recolector das tribos ameríndios não os predispunha nem física nem psicologicamente, para as longas horas de trabalho pesado das plantações, pelo que se recusavam a trabalhar, mesmo quando sujeitos a duras punições. Apesar de todos estes factores contrários, no primeiro meio século da colonização do Brasil – c.1532-1580 – a maior parte do trabalho nas plantações de cana-de-açúcar e nos engenhos foi realizado por escravos ameríndios, algo a que French não dá atenção. A possibilidade de escravizar os índios foi formalmente abolida em 1757 pelo “Directório dos Índios”, mas, por essa altura, há muito que os escravos africanos eram o pilar da indústria do açúcar brasileira.

Navio negreiro, por Johann Moritz Rugendas, c. 1830

Conclui French, na pg. 174, referindo-se aos primórdios da indústria do açúcar no Brasil, que “foram as limitações práticas ao aproveitamento de trabalhadores indígenas […] que levaram os portugueses a ponderar a substituição de africanos por índios” – uma frase incongruente e que deve ser lida ao contrário, uma vez que resulta, possivelmente, de o tradutor ter assumido que a formulação inglesa “substitute A for B” equivale em português a “substituir A por B”, quando na verdade significa “colocar A no lugar de B” ou “substituir B por A”.

Mercado de escravos no Recife, por Zacharias Wagner, c.1637-44

A sofisticação das sociedades africanas

Na pg. 270, French afirma que “na altura do primeiro contacto europeu, com a chegada do explorador português Diogo Cão, em 1483, o Congo já era uma sociedade sofisticada”. A reivindicação da sofisticação das sociedades africanas quando do contacto com os exploradores europeus é um dos eixos de Origem: África e decorre da preocupação de French em contrariar o que classifica como “a persistência da ignorância pública e dos estereótipos primitivos sobre o presente e o passado de África” (pg. 128). French aponta que “ainda na década de 1960, a opinião predominante entre os estudiosos ocidentais era que a porção do continente geralmente interpretada como ‘África Negra’ era incapaz de formar um Estado complexo ou um governo sofisticado” e lamenta que “mesmo após os estudos académicos das últimas décadas terem derrubado essas ideias racistas na academia, opiniões como estas têm persistido na cultura popular do Ocidente. Isto deve-se ao fracasso em incluir África no ensino da história mundial e à persistente propensão da indústria do entretenimento para ‘traficar’ o primitivismo africano”.

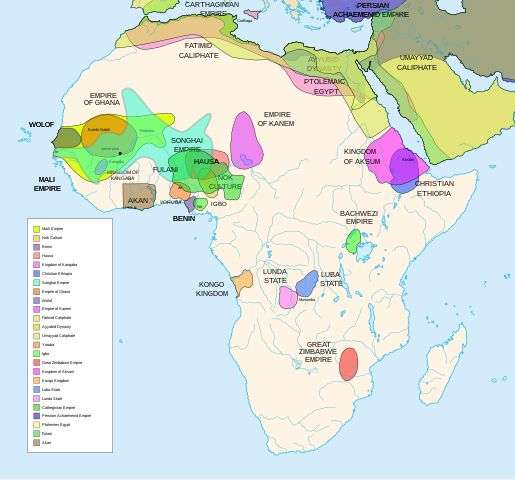

Civilizações africanas pré-coloniais

Se é óbvio que termos como “selvagens” ou “primitivos” não possuem valor científico e o seu uso decorreu de uma visão eurocêntrica e arrogante do mundo, também é certo que a obsessão com a “correcção política” tem levado a que a atribuição a uma sociedade de um determinado estádio de desenvolvimento seja hoje tarefa assaz delicada, susceptível de desencadear acusações de racismo e colonialismo.

Classificar uma sociedade segundo o seu grau de desenvolvimento passa por aferir um conjunto de características objectivas dessa sociedade a nível tecnológico e organizacional (produz utensílios e armas em bronze? Possui sistema de escrita? Possui sistema centralizado de cobrança de impostos? As suas leis estão codificadas num documento oficial? Elabora cartas celestes? Recorre a combustíveis fósseis? A cobertura por internet de banda larga abrange mais de 90% do território?), mas é, por vezes, entendido como um juízo de valor sobre essa sociedade, ou até como uma forma de legitimar a subjugação e exploração das sociedades classificadas como menos avançadas pelas mais avançadas. Por outro lado, há quem, querendo vincar que todas as sociedades humanas merecem ser respeitadas por igual (o que é pacífico), entende que a melhor forma de o fazer é proclamar que todas as sociedades – os San do Kalahari e a Coreia do Sul do século XXI – se equivalem em grau de desenvolvimento. Outros ainda, empenham-se em dar lustro a alguns atributos de sociedades de grau intermédio de desenvolvimento a fim de tentar fazê-las passar por sociedades avançadas.

De acordo com French, “no final da Idade Média e no início da Idade Moderna, até mesmo a alfabetização, especialmente no Sahel e nas suas margens, não era muito diferente da Europa medieval. Vários eram os Estados africanos com instituições e processos formais de aprendizagem e de bolsas de estudo próprios” (pg. 128) e as sociedades que os navegadores portugueses foram encontrando ao longo da costa africana “não poderiam ter sido consideradas muito diferentes das suas, quer em termos de organização política, quer de poder militar” (pg. 128).

A mesquita de Sankoré, em Timbuktu, erguida c. 988, teve associada uma universidade islâmica que contribuiu para fazer de Timbuktu um dos maiores centros de saber de África. A mesquita sofreu várias reconstruções ao longo do tempo, pelo que o presente edifício (na imagem) pouco terá a ver com o original

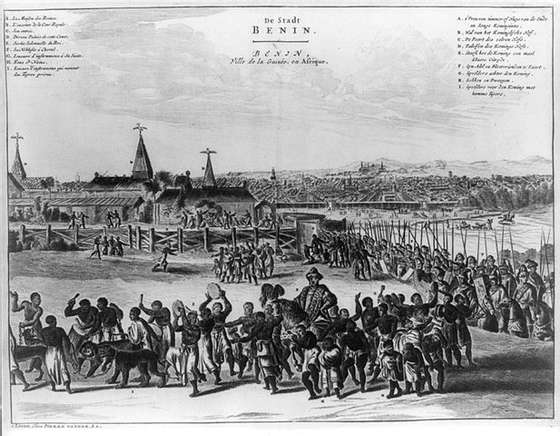

O reino do Benin é apresentado, à data da chegada dos portugueses, como “dotado de um governo altamente centralizado, trocas comerciais reguladas, um sistema policial e um exército com mais de 100.000 soldados no activo. A monarquia beninense […] mantinha os assuntos económicos sob um controlo apertado através de guildas reais, que supervisionavam a produção tanto de obras artísticas como de produtos comerciais de elevado valor, como os delicados têxteis que comercializava em toda a região” (pg. 111). Os portugueses terão ficado “impressionados com a grande muralha que rodeava a cidade principal”, que “fazia parte de uma complexa rede de muralhas, algumas com elevadas torres, que se estendiam por mais de 16.000 quilómetros” (pg. 111).

A capital do Reino de Benin numa gravura incluída na edição francesa, de 1686, de Descrição de África (Naukeurige Beschrijvinge der Afrikaensche Gewesten, de 1668), pelo geógrafo holandês Olfert Dapper

No que respeita à arte da tecelagem, French faz notar que os africanos eram particularmente avançados: “desprezavam a maioria dos tecidos europeus” e o navegador português Duarte Pacheco Pereira considerou os seus tecidos “tão bonitos que um trabalho como o deles não é feito de melhor forma em Itália” (pg. 271). Algo de similar se passava no domínio da metalurgia, sobretudo no Benin, cujos artistas ultrapassavam “até mesmo a habilidade metalúrgica dos artesãos europeus do Renascimento” (pg. 112). Ora se os principais artigos que os europeus ofereciam em troca do ouro e escravos dos africanos eram tecidos e artefactos de cobre, bronze e ferro (ferramentas, utensílios de cozinha, bugigangas), qual era o interesse dos africanos nestes se eram capazes de produzi-los com qualidade igual ou superior?

Mais compreensível é o apetite dos beninenses pelas manilhas de cobre e bronze vindas da Europa, uma vez que eram fundidos a fim de servir de matéria-prima para a elaboração dos denominados “bronzes do Benin” (que, na verdade, são maioritariamente feitos em latão, não em bronze). Estes são, indiscutivelmente, um corpo artístico digno de admiração, mas French omite uma informação relevante: embora esta arte remontasse pelo menos ao século XIII, os seus períodos de maior esplendor ocorreram após o contacto com os europeus – meados do século XVI e meados do século XVIII – o que sugere que este florescimento possa estar relacionado com a facilidade em obter matéria-prima através do comércio com os europeus.

“Bronze do Benin” do século XVI, representando um soldado português

“Quem é o Tolstoy dos zulus?”

O mais embaraçoso é que, quando pretende exaltar as realizações artísticas africanas, French se limita a evocar repetidas vezes os bronzes do Benin. Torna-se tentador parafrasear uma célebre provocação do escritor americano Saul Bellow e lançar a pergunta “Quem é o Vermeer do Reino do Congo? Ou o Mozart do Império Songhai?”, mas nestes tempos de susceptibilidades inflamadas no domínio da identidade racial e na interpretação da História à luz de causas identitárias, as ironias não são apreciadas (nem compreendidas). Embora o dito atribuído a Bellow – “Quem é o Tolstoy dos zulus? O Proust dos papuas? Gostaria de lê-los” – date de 1988 e Bellow tenha negado repetidamente tê-la formulado, tal não impediu que o escritor esteja hoje arrumado na secção “racistas primários” da (cada vez mais extensa) galeria de vilões do cis-heteropatriarcado branco. A pergunta de Bellow poderá ser provocatória, maliciosa e até preconceituosa, mas também convida à reflexão sobre o que leva a que sociedades em diferentes pontos do mundo tenham características diferentes e desenvolvam diferentes aptidões. Por outro lado, espera-se que quem proclama a excelência, refinamento e variedade da arte africana seja capaz de aduzir mais comprovativos para lá dos bronzes do Benin, dos bronzes do Benin e dos bronzes do Benin.

Arte yoruba: Uma magistral cabeça de bronze proveniente de Ife (actual Nigéria) e datada dos séculos XIV-XV

A existência de um “Tolstoy dos zulus” seria sempre uma impossibilidade: embora possa assumir também a forma oral, a literatura só é capaz de florescer quando se materializa num livro e este pressupõe um sistema de escrita, e é impossível ignorar o facto de, com excepções pontuais, a África não-mediterrânica não ter desenvolvido sistemas de escrita próprios. Tal não demonstra, claro, nenhuma inferioridade inata dos africanos e das suas sociedades, mas é um facto incontornável e absolutamente central em qualquer análise da História do continente.

Sem a existência de um sistema de escrita padronizado e que seja reconhecido universalmente e empregue regularmente (quanto mais não seja por uma elite letrada), não só não é possível o aparecimento de um Tolstoy ou de um Proust, como a transmissão de informação de uma geração para outra e a transmissão de informação à distância ficam muito limitadas, o trabalho de registo e inventário necessário ao funcionamento de uma administração (nomeadamente a cobrança de impostos e taxas ou à manutenção de um grande exército) torna-se muito difícil e o progresso arrasta-se a passo de caracol. Decorre daqui que são raras as civilizações com razoável grau de complexidade a que não esteve associado um sistema de escrita. O Império Inca é uma excepção, pois atingiu um razoável grau de sofisticação e abrangeu uma vasta área sem possuir um verdadeiro sistema de escrita; dispunha, todavia, do quipu, um sistema de fios coloridos com nós que permitia, por exemplo, registar resultados de censos ou supervisionar a colecta de impostos (mas não escrever hinos aos deuses ou poemas de amor).

O sistema de escrita desenvolvida no Antigo Egipto – que na verdade são três sistemas diferentes inter-relacionados, o hieroglífico, o hierático e o demótico – exerceu influência sobre as regiões limítrofes: é o caso dos dois sistemas da escrita meroítica, que despontaram no Reino de Kush, na Núbia, no século III a.C., com o cursivo meroítico a derivar do demótico e os hieróglifos meroíticos a derivarem dos hieróglifos egípcios. Quanto à escrita ge’ez, que terá surgido da Etiópia no século IV, parece ser uma adaptação do alfabeto arábico meridional. O alfabeto púnico (uma variante do alfabeto fenício), usado pelos cartagineses, terá sido a principal influência do alfabeto líbico-berbere, que por sua vez está na origem do alfabeto tifinagh usado pelos berberes do Norte de África.

Uma madonna etíope, com escrita ge’ez, numa cópia de c. 1875 de um manuscrito mais antigo

Porém, as regiões de África mais distantes da influência egípcia, púnico-fenícia e árabe não dispuseram de sistema de escrita até que a expansão do Islão difundiu o alfabeto árabe na África do Norte, na África sub-sahariana e no litoral da África Oriental.

French é omisso quanto aos sistemas de escrita indígenas na África Ocidental (que é a única região do continente em que o livro parece estar interessado), mas é muito provável que que saiba que não há qualquer indício da sua existência – e que a omissão seja deliberada, uma vez que mina a ideia que French pretende transmitir da sofisticação das sociedades africanas. Há, pois, que presumir que, quando afirma que “a alfabetização, especialmente no Sahel e nas suas margens, não era muito diferente da Europa medieval”, French estará a referir-se à alfabetização em árabe.

Duas páginas dos “Manuscritos de Timbuktu”, uma colecção heteróclita de documentos associados aos centros de saber de Timbuktu e datados, maioritariamente dos séculos XVII-XIX. Estão redigidos em árabe ou, menos frequentemente, em línguas africanas que recorrem a versões adaptadas do sistema de escrita árabe

Não se sabe em que elementos se baseia French para reivindicar taxas de alfabetização comparáveis às da Europa, até porque se queixa, repetidamente, de que, sobre diversos episódios e aspectos da história da África Ocidental que evoca ao longo do livro, apenas existe a versão europeia. Aparentemente, os habitantes da África Ocidental eram alfabetizados não-praticantes e não só não nos legaram um Guerra e paz, um Hamlet ou um Don Quijote, como nem sequer usaram a escrita para preservar a sua própria história.

Escultura do reino Luba (correspondente ao sul da actual República do Congo), datada do século XIX

O açúcar como sustentáculo da prosperidade da Europa

Um dos principais eixos que sustenta Origem: África é a tese, originalmente apresentada, em 1938, por Eric Williams, um jovem historiador de Trinidad e Tobago (e futuro primeiro ministro desta nação caribenha), de que “sem África e a agricultura esclavagista das Caraíbas que dela derivou, nunca teria havido o tipo de explosão de riqueza de que o Ocidente desfrutou no século XIX, nem uma industrialização tão precoce ou rápida” (pg. 155). Segundo Williams, “a ascensão de Liverpool, a prosperidade do Império Britânico, o triunfo da marinha inglesa, a riqueza das famílias bancárias britânicas e o sucesso dos engenhos de algodão ingleses [sic], tudo dependia do comércio de escravos e das mercadorias produzidas por escravos” (pg. 157). Exprimindo ideias análogas num tom mais lírico e rebuscado, French lamenta que tenha sido “dada pouca importância à ideia de que a nossa actual prosperidade se deveu, de alguma forma digna de nota [sic], à faísca sináptica do músculo africano, ao suor das sobrancelhas dos africanos, às lágrimas dos africanos arrastados para a escravatura, à sua engenhosidade ou determinação em sobreviver” (pg. 156).

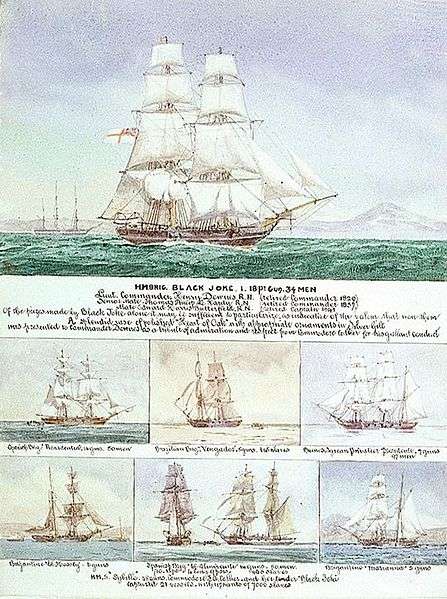

A narração que French faz dos conflitos entre portugueses e holandeses na primeira metade do século XVII assenta exclusivamente na obtenção de territórios no Novo Mundo para instalar plantações de cana-de-açúcar e no controlo das fontes de escravos na África Ocidental para trabalhar nessas plantações – uma estratégia ilustrada pelo adágio português da época que afiançava que “sem Angola não há escravos, sem escravos não há açúcar, sem açúcar não há Brasil” – e nada diz sobre a disputa pelo controlo do comércio das especiarias da Ásia, embora a Guerra Luso-Holandesa de 1603-1663 costume ser conhecida como a Guerra das Especiarias.

A Batalha de Goa (1638), um dos episódios cruciais da Guerra Luso-Holandesa, num quadro de 1665 pelo holandês Johannes Vingboons

Uma vez que a Guerra Luso-Holandesa de 1603-1663 se saldou numa derrota holandesa na disputa pelo açúcar e pelos escravos, com Portugal a expulsar a Holanda do Brasil e de Angola, e numa derrota portuguesa na disputa pelas especiarias, com a Holanda a apoderar-se de praticamente todas as possessões e praças-fortes portuguesas na Ásia (com excepção de Goa e Macau) e a ficar com o monopólio do comércio com o Japão (que antes fora dominado pelos portugueses), poderia concluir-se que Portugal saiu globalmente a ganhar, uma vez que, segundo French, “em 1660, o valor do açúcar nos mercados mundiais excedeu o valor de todos os outros produtos tropicais combinados” (pg. 166). Porém, vá lá perceber-se como, foi no século XVII que os Países Baixos se alcandoraram a potência comercial n.º 1 da Europa, desenvolveram um inovador e dinâmico sistema financeiro, construíram a maior frota mercante do mundo e as suas artes e ciências desabrocharam, levando a que esta época ficasse conhecida como o Século de Ouro Holandês. Em contrapartida, o século XVII português, ainda que assinalado pelo término da sujeição à coroa espanhola, foi de lento declínio em termos de relevância económica, geopolítica, artística e científica.

Portugal voltaria a conhecer um período de pujança económica no século XVIII, graças ao ouro descoberto na região de Minas Gerais, que foi extraído “com base no trabalho escravo africano” (pg. 182). French escreve que Adam Smith “creditou a enorme injecção de espécie na economia europeia”, que iria alimentar a Revolução Industrial, ao ouro extraído no Brasil – de onde se depreende que sem os escravos africanos que labutaram em Minas Gerais talvez a Revolução Industrial não tivesse ocorrido. Ainda assim, French continua a dar primazia ao açúcar na economia mundial, afirmando que “ a cultura de açúcar no Brasil […] gerou mais receitas do qualquer um destes metais”, isto é, a prata da Bolívia e o ouro de Minas Gerais.

Engenho de açúcar, Brasil, numa gravura por Simon de Vries no livro Curieuse aenmerckingen der bysonderste Oost en West-Indische verwonderens-waerdige dingen (1682, Curiosas descrições das coisas mais dignas de admiração das extraordinárias Índias Ocidentais e Orientais)

Os escravos africanos como motor da História

Segundo French, quando Portugal tomou consciência de que seria incapaz de preservar todo o seu império da cobiça das outras potências europeias, “calculou que um Brasil laborado por escravos valia substancialmente mais para o reino do que as suas explorações no Oriente” (pg. 183), pelo que, sensatamente, prescindiu deste, em favor de “restaurar o controlo sobre as jóias gémeas do seu império: Brasil e Angola”.

Esta “escolha” entre o açúcar do Brasil e o comércio do Oriente é uma leitura simplista e enviesada da história, ao serviço das teses que French pretende impor. Ora, para Portugal, perder o Oriente e recuperar o Brasil e Angola não foi o resultado de uma ponderação de perdas e ganhos e de uma estratégia geopolítica, mas o desfecho imprevisível de uma longa e tortuosa disputa que teve muitas vicissitudes e condicionantes. French esquece que o cravinho e a noz-moscada só cresciam nalgumas pequenas ilhas do arquipélago de Banda, nas Molucas, e, portanto, constituíam um monopólio, enquanto a cultura do açúcar estava disseminada pelo mundo há muitos séculos. Sendo o açúcar um bem com elevada procura na Europa dos séculos XVII e XVIII, qualquer nação que dispusesse de territórios em climas tropicais ou sub-tropicais com pluviometria adequada poderia cultivá-lo e concorrer com o Brasil.

Engenho de açúcar nas Índias Ocidentais. Gravura em Histoire naturelle et morale des îles Antilles de l’Amérique (1681), de César de Rochefort

Foi o que os britânicos fizeram nas suas possessões nas Antilhas – Barbados, Jamaica e Antigua –, no que foram secundados pela França, que começou a produzi-lo em Guadaloupe, Martinique e, sobretudo, Saint-Domingue (a metade ocidental da ilha de Hispaniola, hoje o Haiti). Os holandeses, uma vez expulsos do Brasil, foram produzir açúcar para o Suriname (Guiana Holandesa) e os dinamarqueses, após terem deitado mão a algumas pequenas ilhas nas Caraíbas, também se lançaram no mesmo ramo de actividade. Não tardou que o açúcar proveniente das Índias Ocidentais começasse a tomar o lugar do açúcar do Brasil: em 1700, a produção mundial de açúcar repartia-se pelo Brasil, com 35%, Antilhas Britânicas, com 39% e Antilhas Francesas, com 17%, representando o resto do mundo 9%; em 1787, a proporção do Brasil reduzira-se a 7%, as Antilhas Britânicas detinham 37%, as Antilhas Francesas tinham subido ao lugar cimeiro, com 44%, e o resto do mundo representava 12%.

Afirma French que, em 1660, “a produção de açúcar da pequena ilha de Barbados, por si só, valia mais do que as exportações combinadas de todas as colónias do Novo Mundo espanhol” (pg. 207) e que “no final da década de 1780, Saint-Domingue produziu mais riqueza do que o resto das colónias francesas juntas. Só por si gerou um terço do volume do comércio francês” (pg. 328).

Plantação de cana-de-açúcar em Sankt Croix, então nas Índias Ocidentais Dinamarquesas (hoje Saint Croix, nas Ilhas Virgens Americanas, que são território dos EUA)

No Brasil, no Suriname ou nas Antilhas, a indústria do açúcar assentava no trabalho dos escravos africanos, o que dá a French o ensejo para afirmar que “o complexo de plantação foi o mais importante motor da riqueza no Novo Mundo e, na verdade, o motor da ascensão do Ocidente” (pg. 234). French coloca a plantação de açúcar no cerne da moderna civilização ocidental, quer em termos de progresso tecnológico, organizacional e económico – destaca “as contribuições precoces do engenho de açúcar integrado para a transição para a industrialização, […], com a divisão do trabalho, a especialização e a sincronização meticulosa” (pg. 204) –, quer no domínio das ideias – “o próprio Iluminismo tinha raízes vitais na labuta e no suor dos cativos africanos, traficados e postos a trabalhar em gangues nas plantações” (pg. 213) –, quer no domínio da política e das instituições – “a emergência de uma esfera pública moderna” na Europa foi um “subproduto do suor e da produtividade dos africanos” e “as economias de plantação do Novo Mundo também ajudaram a impulsionar a modernização da mudança política na Europa a níveis mais elevados” (pg. 218).

Se nos deixarmos distrair por esta argumentação, até podemos esquecer-nos de que a Península Itálica e o mundo austro-germânico, que não possuíam plantações de açúcar no Novo Mundo, atravessaram, nos séculos XVII-XVIII, um período de prosperidade e de florescimento artístico, literário e científico comparáveis à Holanda, à Grã-Bretanha e à França.

Engenho de açúcar em Antigua, gravura de William Clark, da série “Ten views in the Island of Antigua”, publicada em 1823

No século XIX, quando a cultura do açúcar começou a perder fulgor, outro produto resultante do labor de escravos africanos nas plantações passou, na visão de French, a ocupar o centro da economia mundial: o algodão. “Durante a primeira metade do século XIX, a produção crescente de algodão da América [dos EUA, entenda-se] também se tinha tornado no único contributo central e verdadeiramente indispensável para a crescente industrialização da Inglaterra. Sem ela, não poderia haver têxteis produzidos em massa” (pg. 369) e “a ascensão da indústria de tecidos e vestuário também se tinha tornado o principal motor por detrás [sic] do desenvolvimento inicial das redes ferroviárias britânicas, das suas fundições de ferro e de muitos outros tipos de actividade económica emergentes” (pg. 370). French invoca o historiador Sven Beckert para afirmar que “o algodão tornou-se para os EUA do século XIX o que o petróleo foi para a Arábia Saudita do século XX” (pg. 376), e cita W.E.B. DuBois, que escreveu que o trabalho negro “se tornou a pedra fundamental não só da estrutura social do Sul [dos EUA], mas também da manufactura e comércio do Norte [dos EUA], do sistema de fábricas inglês, do comércio europeu, da compra e venda à escala mundial” (pg. 380).

Escravos numa plantação de algodão na Georgia, c.1850

As revoltas de escravos (não são todas iguais)

A resistência dos escravos africanos ao terrível destino que pretendiam impor-lhes é um dos assuntos recorrentes de Origem: África. Um dos mais antigos episódios relatados por French teve lugar em 1532, quando os escravos a bordo do Misericórdia, que se dirigia de São Tomé para Elmina, “se rebelaram e assassinaram toda a tripulação […] e nunca mais se soube do seu paradeiro”. Em São Tomé, onde a população de escravos africanos superava largamente a de portugueses, ocorreram duas revoltas de escravos, uma em 1574 e outra, “muito mais devastadora” em 1595, liderada por um africano de nome Amador. Nas plantações do Novo Mundo, onde o número de escravos era também superior ao dos brancos, também foram palco de várias revoltas – French trata detalhadamente a Revolta da Costa Alemã (German Coast), na Louisiana, em 1811, que foi brutalmente reprimida, e a Revolução Haitiana, iniciada em 1791, sob a liderança de Toussaint Louverture, e que, após 12 anos de combates ferozes, conseguiu, contra todas as probabilidades, que Saint-Domingue se libertasse do jugo colonial francês e se tornasse independente. French comenta que “o que ocorreu no Haiti foi indiscutivelmente mais radical do que a muito glorificada Revolução Americana que a precedeu por duas décadas. A nova república haitiana baniu a escravatura e a discriminação racial da terra, passos que os Estados Unidos dariam apenas de forma hesitante ao logo do século e meio que se seguiu”.

Ex-escravos e tropas francesas enviadas por Napoleão enfrentam-se em Crête-à-Pierrot, Saint-Domingue, 1802. Gravura de 1839 por Hébert, a partir de desenho de Auguste Raffet

Não pondo em causa a importância da Revolução Haitiana e de outros episódios de revolta narrados por French, teria sido pertinente – não fosse o livro estar focado no esclavagismo promovido por europeus – mencionar a Rebelião Zanj, ocorrida quase mil anos antes da Revolução Haitiana. O seu cenário foram as planícies aluviais e pântanos perto da foz dos rios Tigre e Eufrates (conhecidos como “Pântanos da Mesopotâmia”), nos arredores das cidades de Basra (Baçorá, em português) e Nasiriyah, no que é hoje o Iraque e então estava sob o domínio do Califado Abássida (com capital em Baghdad), e os seus protagonistas foram escravos africanos de língua Bantu, provenientes da África Oriental e conhecidos em língua árabe como “zanj”.

Os grandes proprietários rurais da região tinham atribuído aos escravos zanj a pesada tarefa de converter estes terrenos alagadiços e, nalgumas áreas, salinizados, em terras aráveis, destinadas maioritariamente ao cultivo de cana-de-açúcar (planta que parece estar indissoluvelmente ligada à escravatura), enquanto outra parte trabalhava nas salinas. Quer uns quer outros recebiam tratamento que não seria, provavelmente, mais humano do que era dispensado aos escravos das plantações de cana-de-açúcar do Novo Mundo, o que levou a que tentassem revoltar-se em 689-90 e 694. Em 869, Ali ibn Muhammad, de quem pouco se sabe, mas que não era zanj nem escravo (embora talvez descendesse de escravos), aproveitou o descontentamento dos zanj dos Pântanos da Mesopotâmia (bem como de outros trabalhadores que, embora sendo homens livres, não desfrutavam de condições de vida muito melhores) para iniciar uma revolta, em Setembro de 869, na região de Basra. O Califado Abássida, que atravessava um período de disputas internas, enviou tropas para Basra, mas estas foram derrotadas pelos zanj; a revolta destes alastrou pela região, o que deu ensejo a que Ya’qub ibn al-Layth al-Saffar, fundador da dinastia safárida (persa) se aproveitasse da instabilidade para tentar subtrair o sul do Iraque ao controlo abássida. Resultou daqui que a Rebelião Zanj se prolongou por 14 anos, durante os quais os rebeldes chegaram, numa ocasião, a ficar a apenas 80 quilómetros de Baghdad. Uma vez derrotados os persas, os abássidas puderam concentrar-se nos zanj e em 881 cercaram a sua capital, al-Mukhtarah, que caiu dois anos depois.

Pântanos da Mesopotâmia

Com a captura e execução de Ali ibn Muhammad, em 883, a Rebelião Zanj terminou, deixando como saldo cidades pilhadas e incendiadas, infra-estruturas de irrigação arrasadas, campos agrícolas abandonados, fome e carestia generalizadas e um total de mortos estimado entre meio milhão e 2.5 milhões. Alguns historiadores defendem que esta revolta foi tão traumática para o mundo islâmico que terá levado este a abandonar o conceito das grandes plantações assentes em escravos sujeitos a regimes de trabalho brutais. O trabalho agrícola passou a ser exercido maioritariamente por homens livres, os escravos que continuaram adstritos ao sector agrícola começaram a ser tratados com menor desumanidade e a procura de escravos deslocou-se para os serviços domésticos – estes assumiam, frequentemente, natureza sexual, o que explica que, no mundo islâmico, a razão de mulheres para homens entre os escravos fosse de 2: 1.

Há que realçar que o mundo islâmico tratou diferenciadamente os escravos consoante a etnia: muitos escravos brancos foram empregues na administração e no exército, por vezes em unidades militares de elite (de que são exemplo os janízaros e os mamelucos), e podiam atingir cargos elevados, o que, em geral, estava vedado aos escravos africanos. Analogamente, no que toca a escravas para fins sexuais, na década de 1880, no Império Otomano, uma “beldade circassiana” (do Nordeste do Cáucaso) podia ser vendida por 500 liras turcas, enquanto as raparigas núbias raramente passavam das 20 liras.

Inspecção à mais recente remessa: Mercadores de escravos islâmicos examinam três “beldades circassianas”. Quadro de Giulio Rosati (1858-1917)

Pela sua amplitude e pelas suas consequências de longo prazo, a Rebelião Zanj foi um momento-chave na história da escravatura, mas compreende-se que French não a mencione no seu livro: escravos africanos levados para o outro lado do mar e forçados a trabalhar sob disciplina férrea em grandes plantações de açúcar só lhe interessam se a mão que empunha o chicote for branca.

Entretanto, em África…