Índice

Índice

Carl von Linné, o pai da taxonomia, teve um momento pouco inspirado quando, em 1758, escolheu baptizar a sua própria espécie como Homo sapiens. Em tempos mais recentes, alguns autores têm contestado esta designação, por entenderem que as diferenças entre os homens e as duas espécies de chimpanzés (Pan paniscus e Pan troglodytes) não são suficientemente grandes para que estejam classificados em géneros separados. Assim, alguns têm proposto reclassificar os chimpanzés como Homo paniscus e Homo troglodytes, enquanto outros têm proposto que a nossa espécie passe a designar-se por Pan sapiens. O que ninguém parece contestar é a associação da designação “sapiens” (sábio) à nossa espécie.

Na verdade, a maioria das pessoas continua a aderir à velha ideia, com raízes judaico-cristãs, do Homem como pináculo da Criação e alguns pensadores e empresários da Nova Economia Digital têm mesmo vindo a defender que, graças aos notáveis avanços tecnológicos dos anos mais recentes que possibilitam a vida eterna e capacidades intelectuais consideravelmente expandidas, estaremos mesmo no limiar de nos tornarmos deuses – é essa a perspectiva do professor de História Yuval Noah Harari em Homo Deus (ver Quer tornar-se num deus? Pergunte-lhe como).

Aos delírios megalómanos de Homo Deus, o jornalista britânico Tom Phillips contrapõe, no livro Humanos: Uma breve história dos erros mais catastróficos da Humanidade (Objectiva, tradução de Isabel Veríssimo), a ideia de que somos frequentemente muito estúpidos e cometemos repetidamente erros que fazem com que “a catástrofe [esteja] sempre ao virar da esquina”.

“Humanos: Uma breve história dos erros mais catastróficos da Humanidade”, de Tom Phillips (Objectiva)

A tese de Humanos é que “apesar de ser notável, o cérebro humano também é extremamente estranho e propenso a funcionar muito mal nos piores momentos possíveis. Tomamos decisões terríveis de forma rotineira, acreditamos em coisas ridículas, ignoramos evidências que estão diante dos nossos olhos e elaboramos planos que não fazem sentido”. E Phillips não tem, claro, qualquer dificuldade em colher no passado e no presente exemplos que abonam a sua teoria – aliás, em vez de um livro de 260 páginas poderia ter erguido uma Enciclopédia da Estupidez Humana em 50 volumes.

Porque somos tão maus a pensar

O filósofo Bertrand Russel não se contava entre os que vêem no homem o supra-sumo da Criação e deixou essa ideia expressa neste melancólico comentário: “Tem sido dito que o homem é um animal racional. Tenho levado toda a vida em busca de provas de que isto é verdade”.

Muito do nosso pensamento é feito recorrendo a “atalhos” que nos poupam tempo e são úteis em emergências, mas que nos conduzem frequentemente a conclusões erradas. Um deles é a heurística da ancoragem, que resulta de “quando [o Homo sapiens] mete uma coisa na cabeça, acima de tudo se não tiver grandes bases para apoiar a sua decisão, é desproporcionadamente influenciado pela primeira informação que ouve” – a formulação de Phillips é algo trapalhona – uma definição mais clara é “no processo de tomada de decisão, as pessoas tendem a apoiar-se num elemento informativo inicial (mesmo que completamente espúrio) para basear os seus julgamentos subsequentes”.

Outra é a heurística da disponibilidade, que nos leva a fazer avaliações com base nas informações que mais facilmente nos acorrem à mente, “em vez de considerar profundamente todas as informações possíveis que possam estar disponíveis. E isso significa que estamos muito predispostos a basear a nossa visão do mundo em coisas que aconteceram mais recentemente, ou coisas que são especialmente dramáticas e memoráveis”, ou simplesmente, por coisas que nos são mais próximas e acessíveis.

Outra grave debilidade do nosso pensamento é o viés confirmatório, ou seja, “o nosso irritante hábito de nos concentrarmos, como um míssil teleguiado, em qualquer fragmento de prova que apoie aquilo em que já acreditamos, e ignorarmos com indiferença as possivelmente muito, muito maiores pilhas de provas” que sugerem que podemos estar enganados. Phillips não o menciona, mas seria relevante acrescentar que este viés, que sempre existiu, foi formidavelmente potenciado pelas redes (ditas) sociais, que permitem que só troquemos ideias com pessoas que partilham da nossa mundividência – a de que os atentados de 11 de Setembro foram um “inside job” ou de que a Terra é plana ou de que as vacinas causam autismo , o que faz destas redes um dos principais factores de promoção de pensamento deficiente do mundo actual.

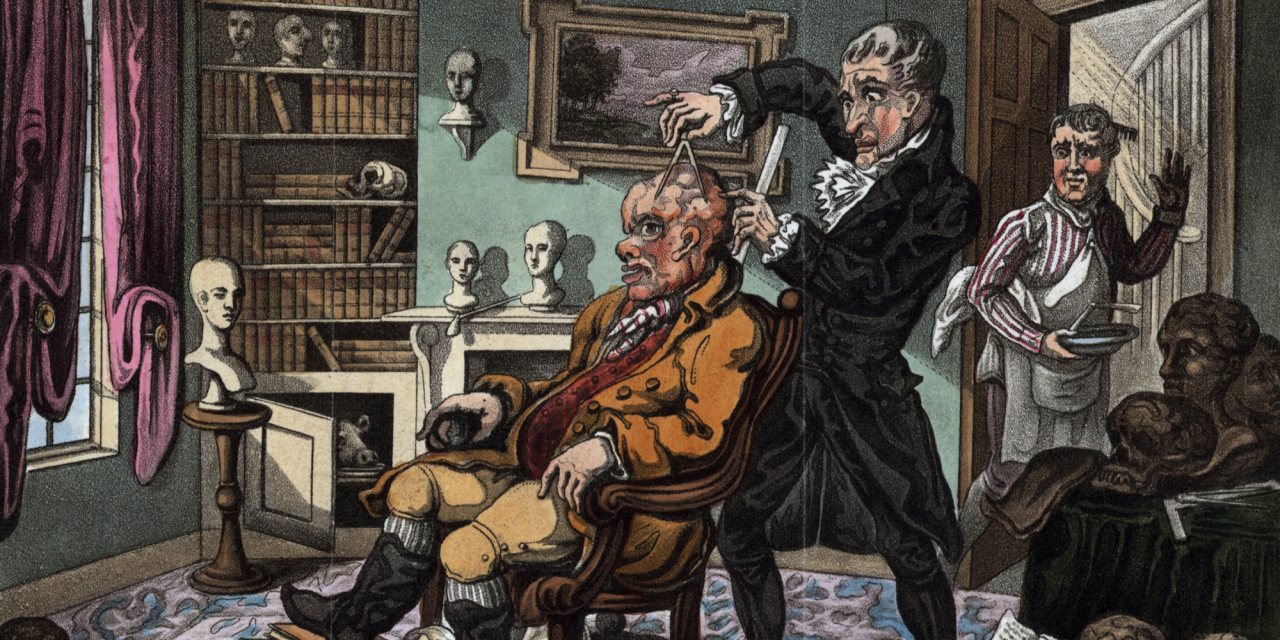

Cartoon de 1808, por Isaac Cruikshank: Edward Jenner, o pioneiro da vacina contra a varíola, acompanhado por Thomas Dinsdale, médico, banqueiro e político, e George Rose, político, outros dois paladinos da causa da vacinação, repelem os adversários de tal prática. Ninguém poderia adivinhar que, passados dois séculos de extraordinários progressos médicos, os abencerragens anti-vacinação voltariam à carga

Há também que considerar o efeito do viés da escolha, que faz com que, uma vez tomada uma opção nos faz agarrar “à ideia de que foi a escolha certa como um marinheiro naufragado se agarra a uma tábua”. É verdade: uma das coisas que o nosso obtuso cérebro mais detesta é a ideia de que possa estar errado – no conto “Remembering Needleman”, Woody Allen narra a história do grande pensador Sandor Needleman, que “na ópera, em Milão […], se debruçou no camarote e caiu no fosso da orquestra. Demasiado orgulhoso para admitir que fora por engano, passou a ir todas as noites à ópera, durante um mês, e a repeti-lo todas as vezes”.

Um marinheiro desesperadamente agarrado a uma tábua: Cristóvão Colombo descobriu o Novo Mundo por engano, quando procurava chegar à Ásia baseado em cálculos grosseiramente errados, mas nunca admitiu que os territórios a que aportou não eram a Ásia, apesar de, nas quatro viagens à América que realizou, se ter deparado com sólidas provas de que se tratava de outro continente. Retrato de Colombo por Sebastiano del Piombo, 1519

Há também que contar com a sobrestimação da nossa própria competência: com efeito, salvo nalgumas culturas que valorizam especialmente a modéstia, somos sistematicamente tentados a avaliar-nos como melhores do que realmente somos e há muitos estudos psicológicos que o comprovam – o fenómeno é conhecido como efeito Dunning-Kruger, por ter sido descrito pelos psicólogos sociais David Dunning e Justin Kruger.

O excesso de confiança do tenente-coronel George Armstrong Custer conduziu o 7.º Regimento de Cavalaria para uma pesada derrota na Batalha de Little Big Horn em 1876

Costumam ser os competentes a ser mais comedidos na auto-avaliação, enquanto os incompetentes não têm consciência da sua incompetência e transbordam de auto-confiança – e o que é pior é que esta atitude paga dividendos, pois a arrogância e a prosápia intimidam as outras pessoas e permitem aos imbecis seguros de si chegar bem mais longe do que os seus modestos dotes permitiriam prever (sim, o Princípio de Peter está flagrantemente errado) e vários estudos comprovam que as pessoas que têm uma imagem lisonjeira de si mesmas se sentem mais realizadas e menos predispostas à depressão do que aquele que têm uma imagem realista de si mesmos.

Tal como Little Big Horn, também a Batalha de Alcácer Quibir (ou de Ksar-el-Kibir) foi um caso “clássico” de excesso de confiança e insensata subestimação das forças adversárias, neste caso pela parte do muito jovem e inexperiente Sebastião I de Portugal, aqui num retrato de c.1571, por Cristóvão de Morais

Os “atalhos” e enviesamentos do raciocínio apresentados por Phillips não só não trazem novidades como foram tratados com mais conhecimento, detalhe e talento por autores como Daniel Kahneman, em Pensar, depressa e devagar (2011), que é, aliás, uma das principais fontes de Phillips, Thomas de Gilovich, em How we know what isn’t so: Fallibility of human reason in everyday life (1991), ou Dan Ariely, em Predictably irrational: The hidden forces that shape our decisions (2008).

Cinco séculos antes destes investigadores, já William Shakespeare, um dos mais perspicazes analistas da alma humana de todos os tempos, colocara na boca de Hamlet esta reflexão, onde se mesclam ironia e melancolia, sobre o fosso que separa a forma como o homem se vê a si mesmo e aquilo que realmente é: “Que obra-prima é o homem, quão nobre a sua razão, quão maravilhosas as suas faculdades! Na forma e na expressão, que admirável! Na acção é como um anjo, no pensamento como um deus! Maravilha do mundo, supra-sumo dos animais! E, contudo, para mim, o que é esta quinta-essência de pó?”.

Uma interminável galeria de asneiras

Após considerações gerais sobre alguns dos motivos da falibilidade do cérebro humano, Phillips desfia uma selecção de exemplos da estupidez humana em acção. Também aqui Humanos é livro de escasso mérito: a maioria dos exemplos são bem conhecidos e são tratados com ligeireza e, na maior parte dos casos, Phillips não faz grande esforço para ir além da simples enumeração de decisões disparatadas e comportamentos bizarros.

Começa o inventário com os efeitos devastadores do homem sobre os ecossistemas, que tiveram início bem antes da Revolução Industrial e até da agricultura, ao contrário dos que imaginam que o caçador-recolector vivia em harmonia edénica com a natureza. Phillips oferece um edificante exemplo da má actuação do “bom selvagem”: a destruição do ecossistema da Ilha de Páscoa (Rapa Nui na designação nativa) pelos seus habitantes e a regressão civilizacional que daí adveio, assunto tratado com maior profundidade em Colapso: Ascensão e queda das sociedades humanas (2005), um acutilante ensaio de Jared Diamond sobre as razões profundas do fracasso de várias sociedades ao longo da história da humanidade, que parece ter sido a fonte de Phillips para este assunto.

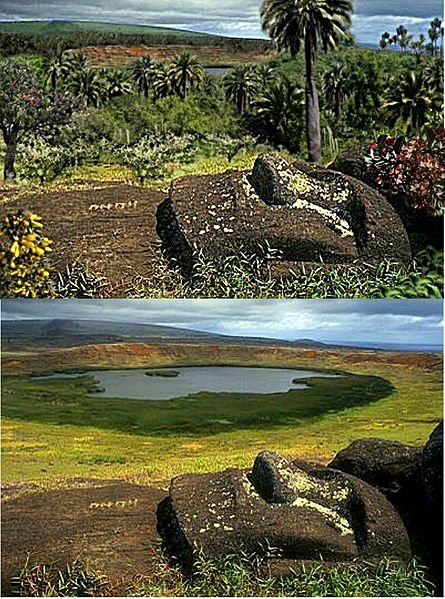

Ao contrário do que a paisagem desolada sugere, a Ilha de Páscoa esteve em tempos coberta de árvores

Nos disparates mais recentes, Phillips relata o caso do Mar de Aral, que em tempo ocupou 68.000 Km2 e está reduzido a 10% desta área, em resultado do desvio, a partir da década de 1960, dos rios que o alimentavam, para irrigar projectos agrícolas insensatos nas antigas repúblicas soviéticas do Turquemenistão, Cazaquistão e Uzbequistão; e o caso de alguns rios nas zonas mais industrializadas dos EUA – como o Cuyahoga, o Buffalo ou o Rouge – cuja carga de hidrocarbonetos era tão elevada que era frequente que se incendiassem (a situação hoje está melhor, em parte porque as indústrias que os poluíam se deslocalizaram para a China).

Entre 1868 e 1969, o Rio Cuyahoga inflamou-se por 13 vezes: o incêndio de 3 de Novembro 1952 (na foto) foi o que causou maiores prejuízos

Sem sair do tema dos desequilíbrios ecológicos, mas focando a questão da introdução deliberada de espécies animais que se convertem em pragas impossíveis de controlar, a lista de tolos inclui Thomas Austin, um próspero criador de ovelhas e amante da caça que, em 1859, decidiu enriquecer a oferta venatória da sua propriedade de 12.000 hectares, em Victoria, Austrália, com o coelho – estima-se que em meados do século XX, apesar de muitas tentativas para os dizimar, os coelhos australianos fossem 600 milhões.

Outra acção desastrosa coube a Eugene Schieffelin, um ornitólogo amador e um devoto de Shakespeare, que decidiu homenagear este introduzindo nos EUA todas as espécies de aves mencionadas (mesmo que en passant) nas suas peças e, em 1890, libertou no Central Park, em Nova Iorque, 60 estorninhos – que, entretanto, se converteram numa praga de 200 milhões.

Portão numa das redes “à prova de coelhos” erguida na Austrália para tentar manter confinada esta praga. Stanthorpe, 1934

Na lista de monarcas com reinados desastrosos surgem o imperador chinês Zhengde (1491-1521), que subiu ao trono com 14 anos e sempre se pautou por um comportamento infantil, irresponsável e bizarro, delegando a governação do império nos eunucos, e que faleceu devido a uma doença contraída nas águas do Rio Amarelo, no qual caiu durante um passeio de barco por estar bêbedo; e o rei Luís II da Baviera (que a tradução portuguesa insiste em tratar por “Ludovico”), que dissipou as finanças do reino a construir sumptuosos palácios e castelos em fantasioso estilo pseudo-medieval.

Neuschwanstein, o mais famoso dos castelos construídos por Luís II da Baviera, foto c.1890-1905. As semelhanças com o Castelo da Bela Adormecida na Disneylândia não são mero acaso: este inspirou-se no castelo de Luís II

Nos governantes autocráticos mais recentes, Phillips elegeu Saparmurat Niyazov, que foi presidente do Turquemenistão entre 1990 (após a desagregação da URSS) e a sua morte, em 2006, e cuja lista de arbitrariedades e excentricidades é avassaladora – a mais famosa, ainda que não a mais bizarra, é a sua estátua folheada a ouro de 12 metros de altura que encima o triplo arco de 75 metros do Monumento à Neutralidade, em Ashgabat, a capital do país, e que tem a particularidade de rodar ao longo do dia de forma a estar sempre de frente para o sol.

Estátua de Saparmurat Niyazov no Monumento à Neutralidade, em Ashgabat

Não é preciso ser um génio do mal

Quando surgiu na cena política, “foi consistentemente subestimado pela elite” e muitas pessoas “não [o] levaram a sério até ser demasiado tarde”. “Muitos dos seus adversários menosprezavam-no como uma piada pelos seus discursos toscos e comícios pirosos. Segundo o editor de uma revista […] era um ‘bronco patético’”. Outros criam que era “um idiota fanfarrão que poderia ser facilmente controlado por pessoas inteligentes”.

Contra todas as expectativas, foi nomeado para dirigir os destinos do país e aí, de acordo com um seu assessor de imprensa, “produziu a maior confusão no governo que jamais existiu num Estado civilizado”. Com efeito, a sua natureza caprichosa e inconstante não o predispunha para o trabalho sistemático nem para a ponderação: “detestava ter de ler papéis e costumava tomar decisões importantes sem sequer olhar para os documentos que os seus assessores tinham preparado para ele. Em vez de ter discussões de política com os seus subalternos, sujeitava-os a incoerentes discursos improvisados […] O seu governo estava constantemente num estado caótico. Os altos funcionários não faziam ideia do que ele queria que fizessem e ninguém tinha a certeza absoluta de quem era responsável por quê. […] Muitas vezes acabava por confiar no seu instinto, deixando até os maiores aliados na mais completa ignorância dos seus planos”. Um amigo – que depois caiu em desgraça e abandonou o seu círculo – afirmou que a sua “imprevisibilidade deixava todos os que trabalhavam com ele à beira de um ataque de nervos”. Por outro lado, “a sua falta de conhecimento deixava-o profundamente inseguro e, por essa razão, preferia ignorar as informações que contradiziam as suas ideias pré-concebidas ou atacar com violência a competência de outros”. Um dos seus assessores mais próximos perguntava-se “Como é que uma pessoa pode dizer a verdade a alguém que fica furioso quando os factos não lhe agradam?”. Detestava ser alvo de chacota, “mas gostava quando outras pessoas eram alvo de piadas”. Porém, todas estas lacunas “não o impediram de ter um estranho instinto para retórica política que seria atraente para as massas”.

Ao contrário do que possa parecer, este político famoso não tinha conta no Twitter nem uma poupa alaranjada – a sua inconfundível marca capilar era outra: um bigodinho em forma de escova de dentes. A descrição feita por Phillips diz respeito a Adolf Hitler, que surge no livro para contradizer a ideia feita de “que quando acontece uma coisa horrível tem de haver alguma grande inteligência controladora na sua origem”.

Adolf Hitler distribui autógrafos pelos seus admiradores mais novos, no Berghof, o seu refúgio alpino, 1937

Porém, não é preciso ser um “génio do mal” e “não é preciso ter um governo particularmente competente ou funcional para fazer coisas terríveis”: “Hitler era um egomaníaco incompetente e preguiçoso e o seu governo foi uma grande fantochada” (Phillips) e mesmo assim governou durante 12 anos e foi o principal responsável por uma guerra que causou 50 milhões de mortos.

É também significativo que Hitler surja no capítulo “O poder do povo”. Com efeito, nunca é demais recordar que Hitler não só chegou ao poder em eleições democráticas, como governou com elevadas taxas de aprovação popular até a guerra começar a correr mal para a Alemanha e que, mesmo quando a brutalidade do seu regime, as consequências catastróficas da sua actuação e a inevitabilidade da derrota se tornaram óbvias, continuou a contar, senão com o apoio e anuência do seu povo, ao menos com a sua obediência cega.

Portanto, ao convocar-se Hitler para uma colecção de erros catastróficos da Humanidade não é só a sua medíocre figura individual que está na berlinda. São também os cidadãos que o elegeram, que nele depositaram confiança e que o apoiaram até ao colapso final, e os adversários políticos que o subestimaram e olharam com sobranceria, ignorando um facto essencial do jogo eleitoral: para que um político vença eleições não precisa de ser mais esperto do que os seus rivais, basta-lhe ser mais esperto do que o eleitorado a que se dirige.

[Os rostos e os gestos deixam transparecer o êxtase que usualmente está associado aos fãs de estrelas de rock, mas estas alemãs étnicas de Carlsbad (Karlovy Vara para os checos), nos Sudetas, não são Beliebers. O foco do seu olhar de enlevo é Adolf Hitler, que acabou de obter, pelo Acordo de Munique, assinado a 30 de Setembro de 1938, a incorporação na Alemanha dos Sudetas, uma região da Checoslováquia com importante minoria alemã]

Lições da História

Hitler foi responsável pela mais devastadora guerra da história da humanidade, mas o livro de Phillips enumera alguns conflitos que, embora tendo consequências menos trágicas, se pautaram pelo desnorte e estupidez. Muito antes de ter sido cunhado o oxímoro “fogo amigo” já os exércitos mostravam ser capazes de infligir derrotas a si mesmos, como aconteceu em 1788, na Batalha de Karánsebes (hoje Caransebeș, na Roménia), um incidente espoletado por um grupo de cavaleiros do Exército Austríaco que se recusou a partilhar umas garrafas de schnapps com um destacamento de infantaria do mesmo exército; numa espiral de equívocos e quezílias, o exército entrou em confronto consigo próprio e bateu em retirada, imaginando-se atacado pelos turcos – que só chegaram ao local dois dias depois.

Um equívoco similar, ainda que com menos baixas, foi a reconquista aos japoneses, em 1943, da ilha de Kiska, no arquipélago das Aleutas, por uma força norte-americana, que descobriu, ao fim de um dia de combates no meio do nevoeiro, que os japoneses tinham partido duas semanas antes.

O vulcão da Ilha de Kiska, nas Aleutas

Os EUA fizeram também figura infeliz na chamada “Invasão da Baía dos Porcos”, em Cuba, em Abril de 1961, quando a CIA congeminou o desembarque na ilha de um grupo armado de exilados anti-castristas, que, supostamente, deveria suscitar um levantamento popular contra o regime de Fidel Castro. Não só a operação foi um completo fiasco do ponto de vista militar (devido ao planeamento inepto), como o envolvimento americano, que deveria ter sido invisível, se tornou óbvio aos olhos do mundo e deixou o presidente John Kennedy numa posição embaraçosa e Fidel Castro numa posição reforçada.

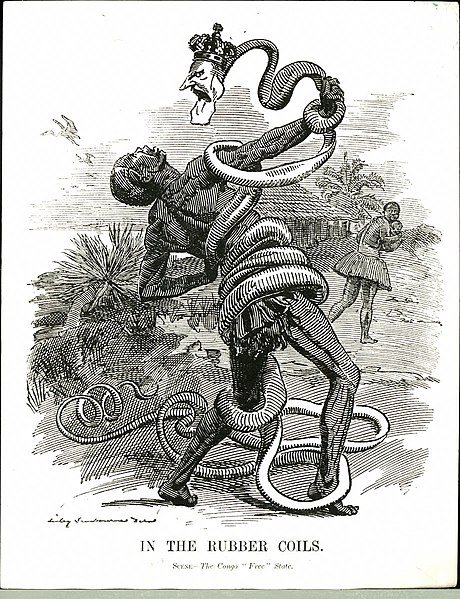

Phillips apresenta o tristemente célebre caso do Estado Livre do Congo, um projecto pessoal do rei Leopoldo II da Bélgica, que se converteu num dos episódios mais sinistros da história do colonialismo: na sua breve existência, de 1885 a 1908, causou um impressionante número de mortes (10 milhões, segundo as estimativas mais consensuais) e infligiu uma tremenda quantidade de sofrimento gratuito, num processo movido apenas pela ganância e disfarçado por supostas intenções filantrópicas.

“Os anéis da borracha”: O povo do Congo estrangulado pela ganância de Leopoldo II, num cartoon publicado no semanário satírico britânico Punch a 28 de Setembro de 1906

Phillips vê uma asneira tremenda no facto de o Governo alemão ter, em Abril de 1917, em plena I Guerra Mundial, providenciado o transporte em segurança de Lenin do seu exílio em Zurique para Petrogrado (a actual São Petersburgo). A Alemanha, que estava envolvida em combates em duas frentes, a Oeste e a Leste, e enfrentava situações de impasse em ambas, esperava que, uma vez chegado a Petrogrado, Lenin fosse capaz de dinamizar a oposição ao governo provisório (que assumira o poder após a abdicação do czar Nicolau II, na sequência da Revolução de Fevereiro desse ano) e, de algum modo, criasse agitação e dissensões que enfraquecessem o poderio militar russo (ver Há 100 anos, uma viagem de comboio de Lenin mudou o mundo).

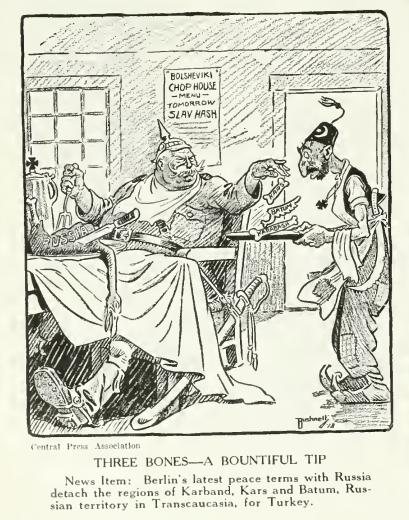

Lenin terá superado as expectativas alemãs, ao desencadear a Revolução de Outubro, que deu o triunfo aos bolcheviques: mal se viu no poder, Lenin declarou o fim das hostilidades com os impérios alemão e austro-húngaro, permitindo que estes se concentrassem nos combates a Ocidente. Com a Rússia a braços com uma sangrenta guerra civil entre bolcheviques, apoiantes do antigo regime e meros aventureiros, a Alemanha viu-se na posição de ser capaz de impor condições leoninas ao novo governo bolchevique no Tratado de Brest-Litovsk, em Março de 1918, assegurando importantes concessões territoriais e o controlo dos recursos da Ucrânia.

“Três ossos: Uma gorjeta generosa”, ou o Tratado de Brest-Litovsk na óptica de um cartoon de E.A. Bushnell, 1918: O Kaiser Guilherme II banqueteia-se com a carcaça do antigo Império Russo e concede alguns restos ao seu aliado, o Império Otomano

Escreve Phillips que “o cessar-fogo na Frente Oriental não ajudou os alemães a vencer a guerra”. Com efeito, a Alemanha perdeu a guerra, mas tal deveu-se à entrada na guerra dos EUA, ao lado de França e Grã-Bretanha, e, por outro lado, à falta de motivação e/ou à inépcia dos seus aliados, os impérios austro-húngaro e otomano, bem como ao facto de não ter sabido explorar os benefícios potenciais decorrentes da paz com a URSS e do controlo da Ucrânia.

Os raciocínios de Phillips são ainda mais vacilantes quando afirma que “subsequentemente as relações entre o novo Estado soviético expansionista e os seus prestáveis compinchas alemães depressa azedaram” e, após “mais uma guerra mundial […], metade de uma Alemanha recém-dividida ficaria sob a alçada soviética”.

Com efeito, a Alemanha nazi e a URSS viriam a ficar de candeias às avessas após a ascensão de Hitler ao poder em 1933, mas 1) A evolução da situação política na Alemanha e na Rússia e da relação entre os dois países era impossível de prever em 1917; 2) A rápida modernização da URSS após o final da guerra civil e a sua conversão num colosso industrial também não era previsível; 3) A relação de hostilidade entre a Alemanha e a URSS foi sanada pela assinatura em 1939 do Pacto Molotov-Ribbentrop, que era muito favorável aos desígnios alemães e que Stalin fazia tenção de cumprir escrupulosamente – quem o quebrou, em Junho de 1941, foi a Alemanha, naquela que terá sido a mais estúpida das muitas decisões estúpidas de Hitler; e 4) em 1941 a Alemanha esteve perto de conseguir derrotar a URSS.

Assim sendo, nem o mais astuto e bem informado dos analistas políticos poderia ter previsto, em Abril de 1917, qual seria o mapa geopolítico da Europa em 1945 e, muito menos, a sucessão de eventos que a ele conduziu. Nem sequer algo tão próximo no tempo quanto o triunfo dos bolcheviques na guerra civil que se seguiu à Revolução de Outubro era inevitável – aliás, esteve várias vezes em risco, até porque as potências aliadas que venceram a I Guerra Mundial, alarmadas com a ascensão do bolchevismo, apoiaram os seus opositores. Portanto, a decisão do Governo alemão de meter Lenin num “comboio selado” rumo a Petrogrado criou o caos pretendido na Rússia e a cessação das hostilidades na Frente Oriental, pelo que foi, num horizonte temporal razoável, uma jogada acertada e bem sucedida.

Tanques soviéticos a desfilar pelo Boulevard Unter der Linden, junto à Porta de Brandeburgo, em Maio de 1945, não eram uma consequência inevitável, nem sequer remotamente previsível, do envio de Lenin para Petrogrado em Abril de 1917

Mas Phillips não lista apenas erros políticos, governativos ou militares: também os cientistas, que deveriam ser, entre todos os Homo sapiens, os mais esclarecidos e os mais conscientes da falibilidade do cérebro humano, se deixam apanhar em embrulhadas inenarráveis. Entre as que Phillips seleccionou estão os “raios-N”, descobertos na Universidade de Nancy (é daí que vem o “N”) pelo físico francês René Blondlot em 1903. Se os rivais alemães tinham os raios-X, descobertos oito anos antes, os franceses também haveriam de ter os seus raios – num ápice, mais de uma centena de cientistas publicaram três centenas de artigos confirmando a descoberta de Blondlot: havia raios-N por todo o lado. Mas desapareceram tão depressa quanto tinham surgido quando, em 1904, o físico Robert W. Wood visitou o laboratório de Blondlot e, sub-repticiamente, removeu um elemento vital do dispositivo de detecção de raios e, apesar disso, Blondlot continuou a ser capaz de registar os raios-N.

Ainda mais agitação causou a “poliágua”, uma suposta forma polimerizada de água que iria “com toda a certeza, revolucionar a química” (assim escrevia em Dezembro de 1969 a revista Popular Science), descoberta na URSS por Nikolai Fedyakin, em 1961, e que deixou alarmado o Ocidente – e em particular os EUA – por os seus laboratórios terem dificuldade em identificar esta enigmática substância e estarem, portanto, a ser ultrapassados pela ciência soviética (estava-se então em plena Guerra Fria e entre as aplicações fantasiosas sugeridas para a “poliágua”, algumas eram militares). Após anos de histeria e desvio de importantes recursos para a investigação da “poliágua”, acabou por perceber-se que esta não existia e que os resultados obtidos por Fedyakin resultavam simplesmente da presença de impurezas na água.

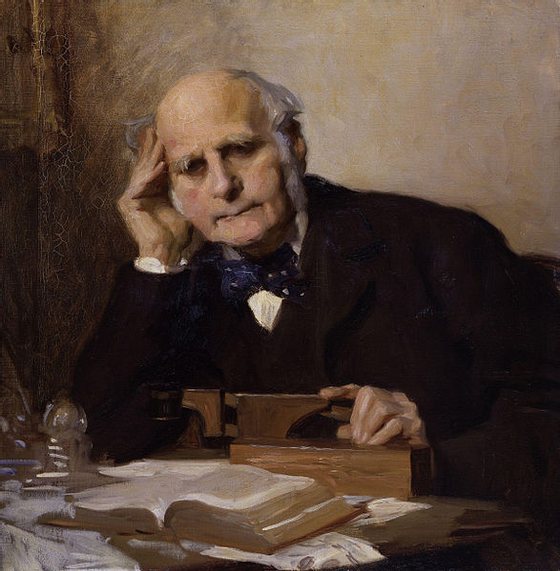

Se estas tolices não tiveram consequências fora da comunidade científica, bem mais graves foram as sinistras teorias eugenistas de Francis Galton (um primo de Charles Darwin), que levaram à esterilização forçada de dezenas de milhar de pessoas pelo mundo fora e deram respaldo “científico” aos obnóxios preconceitos raciais de Hitler e da sua clique (que desembocaram no Holocausto e nos programas de extermínio de toda a “vida indigna de ser vivida”).

Francis Galton, num retrato de 1903 por Charles Wellington Furse

Também as destrambelhadas teorias evolutivas do agrónomo soviético Trofim Lysenko, que teve a sorte de cair nas graças de Stalin, fizeram recuar a ciência agronómica soviética, arruinaram a produção agrícola na URSS durante anos a fio e trouxeram fome a muitos lares. Desgraçadamente, nem a morte do seu protector, em 1953, removeu Lysenko dos seus cargos: apesar da crescente contestação por outros cientistas, só em 1965, após a morte de Khrushchev, terminou o longo reinado de Lysenko sobre as ciências biológicas soviéticas.

Trofim Lysenko, c.1920-30

Homo sapiens, a coroa de glória da Criação?

Há quem atribua à teoria da evolução uma natureza teleológica e conclua que o homem é o culminar de milhares de milhões de ano de complexos processos evolutivos, regidos pela implacável lei da sobrevivência do mais apto. Sucederam-se sobre a Terra incontáveis espécies, disputando a primazia umas com as outras; algumas delas nunca passaram da obscuridade e outras tiveram um triunfo efémero, antes de serem atiradas para o “caixote de lixo da História Natural” por outras mais aperfeiçoadas. O Homo sapiens será, nesta perspectiva, o resultado de incontáveis ensaios no mais exigente banco de provas e da “sabedoria acumulada” de 4.000 milhões de anos de experiências e não só suplantou tudo o que a vida na Terra produziu até agora, como há entre ele e as restantes espécies um fosso avassalador. O Tyrannosaurus rex pode ter sido (pelo menos no imaginário popular) o rei do Cretácico, mas ele era apenas marginalmente superior aos outros grandes dinossauros carnívoros do seu tempo, enquanto o Homo sapiens paira muito acima dos seus rivais mais dotados, os nossos primos chimpanzés, gorilas e orangotangos. E enquanto as espécies que dominaram a vida num dado período geológico apenas se impuseram em habitats específicos, o Homo sapiens reina sobre toda a Terra, da Gronelândia à Tasmânia, da Terra do Fogo à Cova da Beira.

O arquipélago de Tristão da Cunha, descoberto em 1506 pelo navegador português com esse nome, é o mais remoto do planeta: fica a 2400 Km da terra firme mais próxima, a África do Sul, e a 2100 Km da ilha mais próxima, a já de si remota Santa Helena. As suas ilhas exibem escarpas pouco acessíveis, apresenta uma paisagem desolada, sem árvores e batida pelo vento e não tem aeroporto – mas tem 250 Homo sapiens como residentes permanentes

Porém, a evolução não é movida pela inteligência nem tem como objectivo aprimorar a inteligência – na verdade, não tem objectivo algum. A evolução tem como único critério o sucesso reprodutivo, ou, nas palavras de Phillips, “a única coisa que importa para a evolução é que sobrevivemos às mil horríveis mortes possíveis que pairam em cada esquina durante tempo suficiente para garantir que os nossos genes chegam à geração seguinte […]. Isto significa que os nossos cérebros não são o resultado de um meticuloso processo de concepção para criar as melhores máquinas pensantes possíveis; em vez disso, são uma vaga miscelânea de brechas, remendos e atalhos”.

Gary Marcus, um especialista em ciências cognitivas, consagrou um livro à natureza atamancada deste órgão que temos entre as orelhas e deu-lhe o título de Kluge: The haphazard evolution of the human mind (2008), sendo “kluge” uma palavra da gíria militar norte-americana que designa uma solução improvisada e desajeitada que tinha tudo para não funcionar, mas acaba por desempenhar a sua função, ou um dispositivo montado a partir de componentes concebidos com propósitos diversos – em português chamar-lhe-íamos “geringonça”.

E no fim ganham as alforrecas

O facto de a evolução não ter por objectivo aprimorar a inteligência quer dizer que, em determinadas alturas e condições, o organismo que a evolução vai favorecer pode ser algo tão pouco inteligente como as medusas. Estas são organismos primitivos, cujo design não sofreu alterações de monta nos últimos 500 milhões de anos, mas têm muitos pontos a seu favor: um dos mais importantes é que têm poucos predadores, pois têm escasso valor nutritivo, mas são elas mesmas predadores vorazes de animais mais inteligentes e “evoluídos” do que elas, como moluscos, crustáceos e peixes, o que mostra que não é a inteligência que determina o lugar que cada espécie ocupa na cadeia alimentar.

As medusas reproduzem-se rapidamente (algumas espécies ao fim de duas semanas de vida são capazes de libertar 10.000 ovos por dia) e através de vários processos (reprodução sexuada, auto-fertilização, fissão, clonagem) e quando o ambiente não é propício, podem manter-se no estádio de pólipo, aguardando por melhores tempos; estão espalhadas por todos os oceanos e a todas as profundidades; algumas espécies são muito tolerantes a variações de salinidade; e são muito resistentes, sendo capazes de regenerar rapidamente boa parte dos seus tecidos.

Como se estas qualidades não favorecessem suficientemente as medusas, as interferências do Homo sapiens nos ecossistemas têm vindo a dar uma ajuda: por um lado, porque a pesca comercial poupa as medusas – excepto no Sudeste Asiático, onde há algum mercado para elas – mas pesca avidamente sardinhas, anchovas e similares, espécies que competem pelos mesmos alimentos que as medusas. Ou seja, a sobrepesca, ao esvaziar os mares dos competidores das medusas, permite que estas expandam as suas populações. Soma-se a isto que a pesca de arrasto, que perturba os fundos marinhos e suspende grande quantidade de partículas, dificulta a alimentação dos peixes, que deixam de ser capazes de ver as suas presas na água turva, mas não atrapalha as medusas, cuja visão é primitiva (a maioria possui ocelos, órgãos foto-sensíveis que lhes permitem distinguir a escuridão da luz, embora as Cubomedusae possuam olhos mais complexos) e não precisam dela para se alimentarem.

Por outro lado, a poluição, que é prejudicial à maioria das espécies de peixes, não só afecta pouco as medusas como, em muitos casos, lhes serve de alimento. Por outro lado, a presença de matéria orgânica na água faz baixar o teor de oxigénio dissolvido, um factor a que a maioria dos organismos superiores é muito sensível, mas ao qual as medusas têm tolerância elevada.

As alterações climáticas e a subida da temperatura das águas dos oceanos não parecem beneficiar nem prejudicar directamente a maioria das espécies de medusas, mas, ao serem negativas para as espécies que com elas competem por recursos, acabam por as favorecer.

Ao mesmo tempo que favorece a proliferação das obtusas medusas, o Homo sapiens encarregou-se de reduzir drasticamente as populações dos mais evoluídos e inteligentes habitantes dos oceanos: os mamíferos marinhos. Graças à caça, à poluição e à destruição de habitats, às redes de pesca (armadilhas fatais para os mamíferos marinhos) e à pesca de arrasto, a maioria das espécies de cetáceos, pinípedes (focas, morsas e similares) e sirénios (dungongos, manatins) estão hoje na lista de espécies vulneráveis ou ameaçadas de extinção. Do triunfo – já em curso – das medusas sobre os golfinhos podem retirar-se duas conclusões: por um lado, ele atesta que as pressões evolutivas não estão “orientadas” para privilegiar a inteligência; por outro lado, comprova quão calamitosa e estúpida pode ser a acção do Homo sapiens.

Inteligência individual e colectiva

Uma das principais vantagens do Homo sapiens sobre os restantes animais é a sua eficácia comunicacional e a capacidade de trabalhar eficazmente em grupo que dela decorre.

Os lobos são, individualmente, mais inteligentes que os bisontes – os carnívoros são, genericamente, mais inteligentes do que os herbívoros –, mas essa vantagem de pouco serviria perante as imponentes vantagens físicas do bisonte face ao lobo, quando considerados individualmente. Acontece que os bisontes, embora possuam algum sentido de grupo, têm uma noção de colectivo mais incipiente do que o dos lobos, pelo que uma matilha de lobos é capaz de fazer vítimas entre uma manada de bisontes, atestando que uma vintena de lobos é ais esperta – e perigosa – que uma vintena de bisontes. Já os ursos, que são, individualmente, tão inteligentes quanto os lobos e são bem mais poderosos fisicamente, não são, salvo casos excepcionais, capazes de caçar bisontes, pois actuam isoladamente – a soma da inteligência de uma vintena de ursos (ou de todos os ursos do mundo) é pouco maior do que a de um urso isolado.

[Lobos caçando bisontes]

Embora a inteligência colectiva dos lobos seja maior do que a dos bisontes e que a dos ursos, não é, ainda assim, muito maior do que a de seus membros individuais. Já uma tribo paleolítica de Homo sapiens possui uma inteligência colectiva que supera largamente a de qualquer dos seus membros e também a de qualquer alcateia de lobos ou qualquer bando de outros animais e que tem ainda a vantagem de ser acumulável e facilmente transmissível.

Este fosso entre a inteligência colectiva da humanidade e a das outras espécies foi alargando-se à medida que os humanos foram aprimorando a capacidade comunicacional, graças a invenções como a escrita, o livro, a tipografia, o fonógrafo, a televisão, o disco rígido ou a pen. E se em tempos o conhecimento estava compartimentado pela geografia e pelas línguas e levava tempo a difundir-se, com a globalização e a Internet, hoje muito do saber obtido pela soma de todos os humanos, vivos e mortos – excepto os sistemas de tiro dos mais recentes aviões de combate, a fórmula da Coca Cola, a receita dos pastéis de Belém ou os artigos científicos que as editoras só deixam aceder a troco de pagamento – está ao dispor de qualquer membro da humanidade. O facto de cada um dos Homo sapiens poder usufruir das descobertas e conquistas de toda a humanidade é uma bênção que nunca é demais exaltar.

Sala de leitura da Biblioteca Malatestiana, inaugurada em 1454 em Cesena, Itália, e assim baptizada em honra de Malatesta Novello, senhor da cidade, que ordenou a sua construção e a concebeu como a primeira biblioteca do mundo aberta ao público e cujo acervo pertence à comunidade, não a um governante ou a uma instituição religiosa. Malatesta Novello é um dos heróis da humanidade que não tem tido o reconhecimento que merece

Porém, isto não significa que um grupo de pessoas pense necessariamente melhor do que um indivíduo: pode acontecer que uma determinada acção que é vista, por cada um dos membros do grupo, como benéfica ou necessária aos seus interesses, ao ser empreendida por todos eles acabe por resultar prejudicial para o grupo e, nalguns casos, para todos os seus membros.

Um exemplo clássico é a escolha de menu por um grupo de amigos que vai jantar a um restaurante: quando a conta é a dividir igualitariamente por todos, poderá haver quem se sinta tentado a pedir os items mais dispendiosos, sabendo que serão os seus comensais a suportar o grosso da sua extravagância. Claro que se todos pensarem da mesma forma, todos pedirão os pratos e os vinhos mais caros e a conta será tão exorbitante que não haverá efeito de diluição e todos acabarão “depenados”. Mas este efeito, conhecido como tragédia dos comuns ou armadilha social pode ter consequências bem mais sérias do que uma conta de restaurante de arregalar os olhos: considere-se uma situação de pânico (causada por um incêndio ou simplesmente pelo rumor de que há fogo algures) num recinto fechado; se todos se encaminhassem ordeiramente para a saída, talvez a sala pudesse ser evacuada rapidamente e sem sobressaltos, mas o instinto da auto-preservação fará cada um de nós correr desvairadamente, empurrar, rasteirar, atropelar ou morder quem encontrar entre si e a porta de saída e o pandemónio assim gerado pode fazer com que a maior parte das pessoas não consiga sair da sala e acabe por perecer esmagada ou sufocada – nalguns casos sem que haja sequer motivo real para o pânico.

A Ponte das Barcas (aqui num desenho de Joseph James Forrester), no Porto, foi, em 1809, palco de um fenómeno de pânico de massas, quando uma multidão que tentava fugir das tropas do marechal Soult fez a ponte colapsar sob o seu peso – calcula-se que 4000 a 5000 pessoas tenham perecido nas águas do Douro

Poderá argumentar-se que este é o tipo de situações que implica reacção imediata e que é a parte reptiliana do cérebro humano, que lida com as emoções mais rudimentares, que assume o comando e que a parte racional é obliterada. Mas há situações análogas de confronto entre interesse individual e interesse colectivo em que há tempo para pensar e, ainda assim, a maioria das pessoas toma, individualmente, o rumo de acção que é prejudicial ao grupo e, em última análise, a si própria – é o caso dos pânicos bolsistas e das “corridas aos bancos”.

A corrida ao Seamen’s Savings’ Bank, numa ilustração publicada no número de 31 de Outubro de 1857 da revista Harper’s Weekly. A 13 de Outubro de 1857, a notícia da insolvência da Ohio Life & Trust Company lançou o pânico na bolsa de Nova Iorque e arrastou a falência de centenas de bancos e a ruína dos seus depositantes

Se surge o boato que um banco vai falir – mesmo que seja completamente destituído de fundamento – a maior parte das pessoas que lá tem dinheiro depositado fará, no seu próprio interesse, o possível por levantá-lo. Se muitos clientes acorrerem aos seus balcões, o banco, mesmo que tivesse à partida uma sólida saúde financeira, verá a sua credibilidade e o valor das suas acções despenhar-se e poderá acabar mesmo por ser empurrado para a falência. Esta poderá arrastar consigo outros bancos e empresas, num efeito dominó que poderá gerar uma crise económica. Se o banco falir, muitas pessoas perderão todas as suas economias e mesmo os que conseguiram levantar todo o dinheiro ou pelo menos parte dele, tirarão disso fraco consolo ao descobrir que a crise económica os lançou no desemprego ou fez desaparecer as suas encomendas e os seus clientes.

EUA, 1933: Clientes tentam reaver dinheiro depositado no Guardian Trust Company & National City Bank, após ter sido anunciado que os levantamentos estavam limitados a 5% do montante total do depósito. Em 1933, com a economia a despenhar-se após o crash bolsista de 1929 e as medidas desastradas para lhe fazer frente, 11.000 dos 25.000 bancos dos EUA foram forçados a encerrar a actividade

Se todos tivessem ponderado o interesse colectivo, teriam prosseguido tranquilamente as suas vidas e os rumores sobre a falência do banco não teriam produzido efeito algum. É por se saber que a confiança é o elemento primordial do sistema bancário e que as massas se comportam de forma muito estúpida nestas situações que os Estados instituíram os fundos de garantia de depósitos, que asseguram o reembolso mesmo em caso de insolvência do banco (até um dado montante).

Berlim, 13 de Julho de 1931: Depositantes congregam-se junto ao Berliner Sparkasse para tentar reaver as suas poupanças, após ter sido anunciada, nesse dia, a falência do Darmstädter und Nationalbank (Danatbank), o segundo maior banco da Alemanha – o colapso deste resultara de uma corrida aos depósitos iniciada a 17 de Junho e suscitada pelos rumores da insolvência da empresa têxtil Norddeutsche Wolkämmerei & Kammangarnspinnerei, de que o Danatbank era um dos principais credores

Mas a estupidez colectiva pode assumir outras formas mais insidiosas e mais difíceis de contrariar: é o caso da exploração partilhada de um recurso natural limitado, como uma pastagem num terreno colectivo que é usado por vários proprietários de gado ou a extracção de águas subterrâneas através de poços ou furos individuais. Mas enquanto na pastagem partilhada os efeitos do excesso de uso são imediatos e óbvios e poderão desencadear a censura ao abusador pela parte dos outros parceiros, no mundo globalizado a sobre-exploração dos recursos do planeta tem um carácter tão difuso, remoto e diferido no tempo que ninguém se sente directamente implicado no “abuso”.

Ilhota no Rio Niger

É por isso que nos países desenvolvidos tanta gente se julga hoje “ambientalmente consciente” e elege o “desenvolvimento sustentável” como prioridade mas, numa exemplar manifestação da “tragédia dos comuns”, não está disposta a fazer nenhuma mudança relevante no seu estilo de vida e nos seus padrões de consumo, embora adore fazer mudanças simbólicas e irrelevantes, como apagar as luzes não-essenciais durante uma hora, uma vez por ano (a Hora da Terra), ou exigir que o Governo decrete o “estado de emergência climática” (ver Urinar no duche não adia o fim do mundo e A caminho do Inferno, ao volante de um SUV). Os “problemas ambientais” são sempre culpa de alguém que não nós: os nossos concidadãos, “a indústria”, o Grande Capital Internacional, o governo, essa abstracção de larguíssimas costas que é o Estado. É um auto-centramento similar ao de quem visita um popular destino de férias e regressa desiludido, defraudado ou até indignado por o lugar “estar infestado de turistas”.

Hoje os olhos do mundo estão focados na desflorestação da Amazónia, mas é bom não esquecer que ela é o 2.º acto da tragédia ambiental brasileira: no litoral estima-se que se tenha perdido 85-90% da área original da Mata Atlântica, num processo que começou muito antes da destruição da Amazónia e é documentado nesta gravura de c. 1820-25

Foi seguindo uma análoga linha de raciocínio que os habitantes da Ilha de Páscoa foram cortando implacavelmente as árvores que lhes serviam para construir canoas, habitações e ferramentas, que lhes forneciam combustível e que protegiam as suas culturas dos ventos marítimos e o solo da erosão, mesmo quando já sobravam poucas e o efeito calamitoso do seu abate se tornara evidente. A questão fulcral de Colapso: Ascensão e queda das sociedades humanas, de Jared Diamond é: “o que terá dito o nativo da Ilha de Páscoa que cortou a última árvore da ilha?”.

Reconstituição hipotética da vegetação da Ilha de Páscoa (em cima) e situação presente (em baixo)

Provavelmente terá sido uma justificação retorcida e falaciosa que confirmava a imperiosa necessidade de cortar aquela derradeira árvore, já que o cérebro humano é perito em arranjar justificações pseudo-racionais para todas as decisões imbecis que toma, uma actividade que na língua inglesa é expressa pelo verbo “to racionalize” (que é frequentemente (mal) traduzido em português como “racionalizar”). Na verdade, na maior parte das vezes em que julgamos estar a “pensar”, estamos sim a elaborar fundamentações falaciosas para fundamentar as decisões precipitadas, preconceituosas, enviesadas e mal informadas que tomámos ou vamos tomar. Perante os outros e perante nós próprios, vivemos obcecados em construir uma imagem de discernimento, infalibilidade e auto-confiança e acabamos por crer nessa ficção e aqueles entre nós menos tolhidos pela modéstia não se coíbem de ir pelo mundo proclamando orgulhosamente: “Nunca me engano e raramente tenho dúvidas”.

A tragicomédia do Homo sapiens decorre menos da sua falta de recursos intelectuais, do que de despender boa parte deles, não a fazer coisas inteligentes, mas a tentar desesperadamente parecer inteligente. Somos mestres do auto-ludíbrio e, no limite, há quem consagre tanta energia à construção de uma imagem empolada e refulgente de si mesmo, que o seu verdadeiro eu (já de si débil) definha e apenas sobra uma estátua oca folheada a ouro que gira com o sol – Saparmurat Niyazov foi apenas uma manifestação extrema de um delírio egomaníaco muito difundido entre a nossa espécie.

Estátuas de Kim Il-sung (à esquerda) e Kim Jong-il (à direita) no Grande Monumento do Monte Mansu, Pyongyang, Coreia do Norte: as estátuas são de bronze e têm 20 metros de altura; a de Kim Il-sung foi erguida em 1972, por ordem do próprio, (e era, originalmente, folheada a ouro); a de Kim Jong-il foi uma adição posterior à sua morte, em 2011

Avanço tecnológico e inteligência

O inestimável bem que é cada indivíduo humano poder aceder a boa parte do conhecimento criado pelos seus pares tem uma desvantagem: dá-nos uma falsa sensação de esperteza e iniciativa, como se cada um de nós também tivesse contribuído para conceber a roda, o Partenon, o carrinho de mão, os sonetos de Petrarca, os Concertos Brandemburgueses, a máquina a vapor, o fecho-éclair, a pasteurização, a Sagração da Primavera, a Teoria de Relatividade, a penicilina, a célula fotoeléctrica, o écran táctil e o PayPal.

Na verdade, não só a maioria de nós nunca deu um contributo, por ínfimo que fosse, para o progresso do conhecimento colectivo, como a extrema divisão das tarefas que caracteriza as sociedades modernas permite que possamos desempenhar funções de forma rotineira durante anos a fio sem nunca sermos desafiados a pensar realmente – e isto é tão verdadeiro para quem aperta parafusos numa linha de montagem como para quem desempenha funções anódinas numa máquina burocrática.

No prólogo de Armas, germes e aço (editado originalmente em 1997 como Guns, germs and steel), uma original e brilhante reflexão de Jared Diamond sobre os ritmos díspares de evolução das sociedades humanas espalhadas pelo mundo e sobre as razões profundas que levaram a que algumas delas se tornassem dominantes, o autor conta que a ideia para o livro nasceu de, em 33 anos de visitas regulares à Nova Guiné, no seu trabalho como ornitólogo, ter chegado à conclusão de que os “neo-guineenses [eram], em média, mais inteligentes, mais despertos, mais expressivos e mais interessados nas coisas e nas pessoas que o rodeiam do que o americano médio. Eles parecem bastante mais competentes do que os ocidentais em certas tarefas que se pode supor reflectirem aspectos do funcionamento cognitivo como, por exemplo, a capacidade de criar um mapa mental de um ambiente estranho […] Eu tenho perfeita noção de que pareço tolo face aos neo-guineenses quando me encontro com eles na selva, exibindo a minha incompetência em tarefas simples, como por exemplo seguir um carreiro na selva ou erguer um abrigo”.

Neo-guineenses, Mairy Pass, 1885

E, todavia, durante muito tempo, os “povos tecnologicamente primitivos”, como os da Nova Guiné, que, quando os europeus com eles contactaram pela primeira vez, apenas usavam ferramentas de pedra, madeira e osso e desconheciam a metalurgia, a roda e a escrita, “eram tidos como vestígios evolutivos da descendência humana de antepassados primitivos” (Diamond). Há quem sugira que subjacentes “às diferenças tecnológicas estão diferenças intelectuais” e, com efeito, os “povos tecnologicamente primitivos” tendem a não ter bom desempenho nos testes padronizados de QI – porém, como observa Diamond, “os testes de competência cognitiva costumam avaliar a aprendizagem cultural e não a inteligência pura”. Ou seja, os testes de QI são concebidos por cientistas ocidentais e valorizam aspectos e capacidades que são valorizados nas modernas sociedades ocidentais e nos quais os indivíduos ocidentais são “treinados” (quanto mais não seja pela simples “exposição”) desde a mais tenra idade, pelo que o pior desempenho dos povos não-brancos não permite comprovar a sua suposta inferioridade intelectual inata.

Neo-guineenses, Rio Lorentz, c.1912-13

Diamond está mesmo convencido do contrário e adianta várias hipóteses (não exclusivas) para explicá-lo: uma é a de que, por os povos europeus terem vivido usualmente em situações de grande densidade populacional, em que a transmissão de epidemias é fácil e em que, portanto, a selecção natural favoreceu menos a inteligência do que a resistência a doenças contagiosas. Outra é a de que, enquanto as crianças neo-guineenses se entretêm de forma activa e em interacção como outras crianças e adultos, “as crianças europeias e americanas modernas passam grande parte do seu tempo entretidas de forma passiva pela televisão, pela rádio e pelos filmes”. Ora, continua Diamond, “quase todos os estudos sobre desenvolvimento infantil […] insistem no irreversível definhar mental associado ao estímulo infantil reduzido”.

É bom lembrar que Armas, germes e aço foi escrito em 1997, quando ainda ninguém poderia adivinhar que a Internet e a prodigiosa constelação de gadgets, apps, hábitos e atitudes a ela associada, não só substituiriam a TV e a rádio como fonte de entretenimento passivo, como se tornariam muito mais absorventes, imersivas e poderosas do que estes seus antecessores. Sobre os seus efeitos sobre a mente humana ainda não há estudos conclusivos, mas há vários autores que sugerem que a imersão nesse universo, que traz, sem dúvida alguma, imensos benefícios e potencia as capacidades cognitivas de muitas pessoas, poderá, ao mesmo tempo, estar a criar Homo sapiens menos empáticos, mais auto-centrados, menos analíticos, mais dispersos e incapazes de concentração, mais superficiais, mais volúveis, menos capazes de distinguir o acessório do essencial, mais ansiosos, com menos aptidões sociais, mais susceptíveis de serem arrastados por modas e menos capazes de trabalhar em grupo, paralisados nas suas decisões e na sua compreensão do mundo por uma sobrecarga de informação que são incapazes de gerir – em resumo, mais estúpidos.

Tom Phillips abre Humanos expondo a teoria, avançada por um artigo publicado em 2016 na prestigiada revista Nature, de a nossa antepassada Lucy – a Australopithecus afarensis mais célebre de todos os tempos – ter morrido ao cair de uma árvore, há cerca de 3.2 milhões de anos, e usa esse hipotético acidente para sugerir que os nossos avoengos já tinham queda para o disparate. As “provas” que sustentam esta hipótese são ténues e fantasiosas (muita da “ciência” que hoje se faz e publica não passa de especulação ociosa) e, de qualquer modo, perecer numa queda não é, de forma alguma, sinal de estupidez, fraco julgamento ou propensão para cometer asneiras. Mas de uma coisa podemos estar certos: se Lucy morreu numa queda, não foi por estar a tentar fazer uma selfie espectacular, e entre 2011 e 2017 já houve, comprovadamente, pelo menos 259 Homo sapiens (o número real será por certo várias vezes maior) que morreram – maioritariamente em quedas, mas também atropelados por comboios e por afogamento, electrocução e acidentes com armas de fogo – nesse narcísico ritual que se tornou emblemático desta nossa Era Digital.