Índice

Índice

Para os sectores intelectuais mais à esquerda, apresentar alguém como sendo autor de um livro intitulado Em defesa do capitalismo global (2001) equivale a atirá-lo para o mais profundo dos círculos do Inferno, em companhia dos executivos da Goldman Sachs e dos figurões do Clube de Bilderberg. É verdade que Johan Norberg (n. 1973, Estocolmo) teria a seu favor a (aparente) atenuante da autoria de Power to the people (2015), mas o conteúdo está longe de ser o que o título sugere, pois o “power” não é o “poder político” mas a “energia” e as visões nele expressas coadunam-se com o pensamento liberal, não com qualquer fervor revolucionário marxista. Já outro dos livros de Norberg em inglês, Financial fiasco: How America’s infatuation with home ownership and easy money created the economy crisis (2009) será capaz de granjear-lhe simpatias à esquerda, pois manifesta-se contra o resgate dos banco em apuros, por terem efeitos nefastos a longo prazo, e afirma que “capitalismo sem bancarrota é como cristianismo sem Inferno – perde a sua capacidade para motivar as pessoas através da prudência e do medo”. Porém, de forma pouco ortodoxa, Norberg advoga que, face à manifesta incapacidade dos governos em regular o sistema financeiro, a solução é remover os constrangimentos à actividade no sector, deixando os bancos assumir integralmente as responsabilidades pelas suas acções.

Progresso: Dez razões para ter esperança no futuro, publicado originalmente em 2016 e que chega agora a Portugal através da Temas & Debates, em tradução de Sofia Gomes, tem uma visão mais abrangente: pretende colocar em evidência quão espantosos têm sido os progressos feitos no último século no domínio da esperança de vida, da saúde, da paz, da prosperidade e da liberdade.

“Progresso”, de Johan Norberg (Temas & Debates)

“Hoje está tudo cheio de químicos”

O livro de Norberg não traz novidades de monta, pois repete argumentos e pontos de vista de O optimista racional: Como evoluiu o bem-estar, um livro de 2010 de Matt Ridley, editado em Portugal pela Bertrand. Ambos olham para a história da Humanidade e concluem que após milénios de vida miserável sob regimes iníquos e opressivos, o último século testemunhou um impressionante aumento nos padrões de vida um pouco por todo o mundo.

Mas o discurso pessimista está tão entranhado no mundo ocidental e a falta de perspectiva histórica é tão grave que fazem falta livros que nos lembrem de quão “pobre, ruim, abrutalhada e curta” (para usar a célebre expressão do Leviathan de Thomas Hobbes) foi a vida da esmagadora maioria das pessoas até há bem pouco tempo. É essa tremenda ignorância que leva a moderna classe média e média-alta dos países desenvolvidos a sonhar com um “regresso à terra”, a prescindir da vacinação dos filhos e a rejeitar, enojada, os alimentos “cheios de químicos” que a indústria agro-alimentar lhes propõe.

Sem os amaldiçoados “químicos”, explica Norberg, a agricultura seria incapaz de alimentar a população mundial. Como escreveu o especialista em ambiente Vaclav Simil, citado por Norberg, a descoberta, em 1909, por Fritz Haber, um químico da BASF, de um processo industrial de síntese de amoníaco foi “a mais importante mudança a afectar sozinha a população mundial – a sua expansão, de 1.6 mil milhões em 1900 para os actuais 6 mil milhões – não teria sido possível sem a síntese do amoníaco”.

Fritz Haber, 1905

Claro que os fertilizantes artificiais põem problemas ambientais sérios, sobretudo se não forem usados de forma controlada e racional, mas não faz sentido diabolizá-los genericamente e presumir que os alimentos cultivados com o seu auxílio são prejudiciais à saúde – uma crença que também ensombra os alimentos provenientes de organismos geneticamente modificados.

O sucesso da moderna agricultura industrial é atestado pela diminuição da população cronicamente subalimentada no mundo, que era de 50% em 1947, 29% em 1969-71 e 11% em 2014-16. E embora no imaginário dos nossos dias a fome seja associada a África e à Índia, Norberg lembra que a Europa foi repetidamente flagelada pela fome até bem perto do século XX.

“Funeral na Galicia”, por Teodor Axentowicz, 1882. No século XIX, a Galicia, habitada maioritariamente por polacos e então parte do Império Austro-Húngaro, foi devastada por vários surtos de fome, em 1804-06, 1811-13, 1832, 1844-48, , 1849, 1855, 1865, 1876, 1889; o último surto ocorreu já em 1913

Seria magnífico que todos os habitantes do planeta pudessem alimentar-se exclusivamente com os sápidos frutos e legumes “naturais” que os requintados sibaritas que hoje ditam as modas nos media compram a umas senhoras muito simpáticas que possuem uma hortinha ou um pomarzito em Colares, mas, desgraçadamente, os constrangimentos físicos não permitem converter os actuais 7.5 mil milhões de habitantes do planeta em gourmets. Já sem mencionar que, mesmo nos países desenvolvidos, só os orçamentos familiares mais desafogados permitem pagar uma alimentação “biológica”.

Os snobs gastronómicos são as Marias Antonietas do nosso tempo, recomendando ao povo que coma brioche em vez de pão. O paralelismo com a rainha de França pode ser levado mais longe: para fugir às obrigações e formalidades da corte, Maria Antonieta criou no parque do palácio de Versailles, perto do Petit Trianon, o Hameau de la Reine, uma fantasia rural que incluía um conjunto de construções pseudo-rústicas, em que se incluía uma pitoresca azenha que nunca moeu grão algum e duas leitarias forradas a mármore. No Hameau, a rainha, vestida de pastora (em versão haute couture, com musselina no lugar dos grosseiros tecidos de lã), e o seu círculo de amigos, em atavios similares, “brincavam aos pobrezinhos”: mungiam vacas e ovelhas que eram mantidas imaculadamente limpas pela criadagem e iam buscar água ao poço em recipientes de porcelana de Sèvres.

Maria Antonieta no seu idílio pseudo-rural

As “hortas urbanas” são uma versão moderna e atenuada do Hameau de la Reine: satisfazem a fantasia do regresso à “vida simples e pura do campo” e à auto-subsistência, mesmo que a pegada ecológica de uma alface nelas produzida seja superior à de uma alface produzida pela agricultura industrial, pois não beneficia da economia de escala (só as emissões de dióxido de carbono associadas às deslocações entre a residência e a horta urbana bastam, em muitos casos, para comprometer a viabilidade económica e ecológica de tais empreendimentos).

Como é aprazível a vida no campo: a azenha do Hameau de la Reine, Versailles

“A vida dantes era mais saudável”

No capítulo sobre saneamento, Norberg gasta algumas páginas a desfazer a imagem falaciosa de um passado em que não havia poluição e o mundo era edénico. Lembra que antes da muito recente generalização do autoclismo e do correspondente sistema de esgotos, as pessoas – mesmo as dos estratos mais elevados da sociedade – se aliviavam onde calhava: refere relatos de “aristocratas a defecar nos corredores de Versailles e do Palais Royal” e sugere que as sebes nos jardins de Versailles “eram altas para servirem de divisórias entre os que aí se iam aliviar”. O problema era, claro, mais grave nos grandes centros urbanos, de forma que, para quem os visitava vindo do campo, “a primeira impressão das cidades importantes era o fedor”.

Cartoon no semanário satírico Punch, 1852: as ruas como viveiros de agentes patogénicos

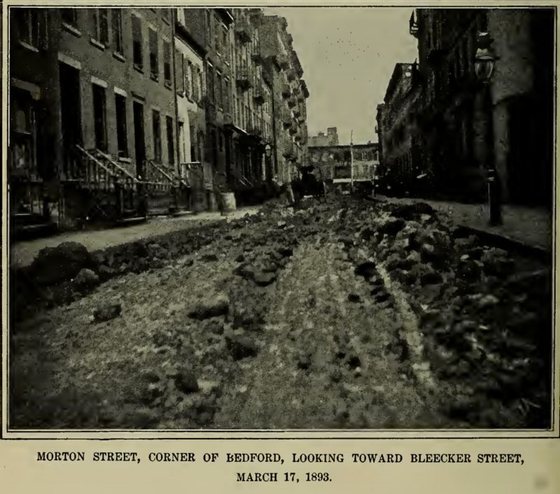

No final do século XIX, a expansão dos sistemas de esgotos que evacuavam eficazmente os resíduos de origem humana não significou que as ruas das cidades ficaram limpas: antes do advento do transporte motorizado, eram os cavalos a sua força motriz, o que significava, diz-nos Norberg que “em 1900, os cavalos terão deixado nas ruas de Nova Iorque mais de uma tonelada de estrume e para cima de 200 litros de urina” – uma afirmação sem sentido, uma vez que não se refere a que período de tempo corresponde. Dados fidedignos apontam para a existência de 100.000 a 200.000 cavalos em actividade nas ruas de Nova Iorque por esta altura, o que, considerando uma produção média diária de 10 quilos de estrume por cavalo, dá 1000-2000 toneladas de estrume por dia. A salubridade das ruas londrinas, onde circulavam diariamente 50.000 cavalos, não era muito melhor, conduzindo à “Grande Crise do Estrume de Cavalo de 1894”, que levou o The Times a prever que “dentro de 50 anos, todas as ruas de Londres estarão enterradas sob três metros de estrume”.

A “Grande Crise do Estrume de Cavalo de 1894” serve para nos lembrar de quão pouco saudável foi o passado e também para nos fazer ver que a futurologia não pode assentar meramente na extrapolação das tendências presentes.

Rua de Nova Iorque, obstruída com estrume de cavalo, 1893

“A globalização é que deu cabo disto tudo”

No capítulo em que dá conta do espectacular aumento da esperança média de vida e da diminuição da mortalidade infantil um pouco por todo o mundo – até num “país falhado” como o Haiti a taxa de mortalidade infantil é hoje inferior à dos países mais ricos em 1900 – Norberg lembra que esta é “o resultado da globalização, graças à qual é mais fácil os países usarem o conhecimento e a tecnologia que levaram várias gerações e grandes somas de dinheiro a produzir. […] A infra-estrutura criada para o comércio e a comunicação também facilita a divulgação além-fronteiras de ideias, ciência e tecnologia, num ciclo virtuoso”.

Também o capítulo que trata da pobreza conclui que a sua redução nos países menos desenvolvidos foi obra não de políticas redistributivas mas da integração dessas economias na economia global: “os melhores transportes, as melhores tecnologias de comunicação e a maior abertura ao comércio e ao investimento dos últimos anos permitiram aos países de rendimento médio e baixo prosperar”. Os países pobres começam por encontrar um nicho na produção de bens simples que requerem mão de obra intensiva e quando conseguem melhorar as suas competências e qualificações começam a competir com produtos e serviços mais sofisticados, deixando o nicho da mão-de-obra intensiva para países menos desenvolvidos – é o que acontece actualmente no Sudeste Asiático, com muitas indústrias de mão-de-obra intensiva e pouco qualificada a trocarem a China pelo Vietnam e pelo Laos, à medida que os salários médios na China sobem. As más condições de trabalho e os salários miseráveis praticados pelos fabricantes de calçado desportivo nos países do Sudoeste Asiático têm sido alvo de reprovação no Ocidente, motivando até apelos ao boicote a algumas marcas multinacionais que aí têm centrada o grosso da sua produção. Porém, é proveitoso considerar a história de Ti-Chi, a vietnamita entrevistada por Norberg, que estava condenada, como os seus pais e avós, a trabalhar desde criança nos arrozais, em condições bem mais desumanas do que nas fábricas de ténis e com um rendimento anual cinco vezes inferior ao que aufere agora na indústria e que permitiu, pela primeira vez na história da sua família, que o seu filho fosse para a escola em vez de ir trabalhar nos arrozais.

Claro que deve sempre pugnar-se por que as condições de trabalho não sejam lesivas da saúde e por que os salários sejam dignos, mas também é preciso considerar quais são as alternativas. É por saberem que, durante séculos a fio, estas foram miseráveis que tantos vietnamitas aceitam ser explorados pela Nike, para indignação dos ocidentais de classe média-alta.

Também a Índia, que entrou tardiamente no mercado global, está a colher benefícios e, mesmo nas zonas rurais mais pobres, as cabanas de lama vão dando lugar a edifícios de tijolo. Alguns poderão apontar as grades nas janelas desses novos edifícios e presumir que o aumento dos rendimentos foi acompanhado pelo aumento da criminalidade – poderá ser uma conclusão apressada, pois, como escreve Norberg, citando o autor sueco Lasse Berg, que tem vindo a documentar a pobreza na Índia desde a década de 1960, pode antes significar que “agora até os pobres possuem algo que vale a pena roubar”.

O bairro de lata de Annawadi, junto ao aeroporto de Bombaim

“O mundo está cada vez mais perigoso”

Quem obtenha a sua informação sobre o mundo exclusivamente dos noticiários televisivos poderá ser levado a crer que atravessamos uma fase de grande violência e desordem, mas é preciso não confundir a percepção dos fenómenos com os fenómenos. O mundo não está a ficar mais violento, são os meios de comunicação que estão a ficar mais eficazes e a colocar todo o planeta a par de episódios violentos que dantes apenas tinham expressão local e que nos dão a ver em directo e com os mais sangrentos detalhes situações que dantes eram conhecidas com semanas de atraso e de forma nebulosa e amortecida.

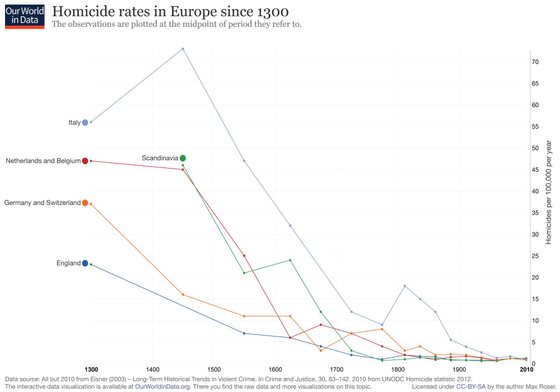

O que todas as estatísticas e estudos indicam é que a taxa anual de homicídios é hoje inferior a uma pessoa em cada 100.000, em quase toda a Europa Ocidental (0.97 em Portugal, dados de 2015), quando era de 30-40 pessoas no séculos XIII-XV e fora de cerca de 500 pessoas na era “idílica” dos caçadores-recolectores.

Evolução das taxas de homicídio na Europa desde 1300

Os dados e argumentos de Norberg neste domínio, provenientes em boa parte de Os anjos bons da nossa natureza: Porque tem declinado a violência, um livro de 2011 de Steven Pinker (editado em 2016 pela Relógio D’Água), são essencialmente correctos, pelo que escusava de meter os pés pelas mãos ao querer dar uma tonalidade ainda mais sanguinolenta ao passado através da citação de trechos cruentos da Ilíada e do Velho Testamento. É tão tolo usar estes “documentos” para atestar a (bem real) selvajaria da Antiguidade Clássica como deduzir a partir dos romances de nordic noir produzidos pelos compatriotas de Norberg que na Suécia da viragem dos séculos XX/XXI em cada bairro vive um serial killer e em cada aldeia há uma cave com meia dúzia de cadáveres desmembrados.

O que é inesperado é que o século XX, com as suas duas devastadoras guerras mundiais, tenha, segundo os dados apresentados por Norberg, uma taxa de morte violenta inferior a todos os que o precederam.

Um mundo sem fim

No capítulo sobre ambiente, Norberg alinha com a visão do dinamarquês Björn Lomborg, que se tornou famoso em 2001 com a publicação de The skeptical environmentalist, um livro que, ao querer contrariar as profecias negras dos ambientalistas que antevêem o fim do mundo de cada vez que uma cegonha choca com um cabo de alta tensão, incorria no pecado oposto de menosprezar problemas ambientais sérios.

Atendendo a que a tendência inata de todo o ser humano é de almejar vir a aumentar as suas posses e consumos de bens e serviços e de os governantes saberem que contrariá-la é garantia certa para não serem eleitos, não é desejável que autores responsáveis tentem provar-nos que podemos todos ter dois automóveis, jet-ski e ar condicionado na casota do cão e que o planeta “ai, aguenta, aguenta!”.

A credibilidade de Norberg neste domínio desfaz-se instantaneamente quando escreve que “os habitantes das cidades [consomem] menos energia e menos água e [produzem] menos poluição do que as pessoas das zonas rurais [e] também usam menos terra”. É claro que é o oposto que se passa e que quanto mais urbanas e desenvolvidas são as sociedades maior é a pegada ecológica per capita. Quanto ao uso da terra, o habitante urbano até pode usar menos directamente do que o habitante rural, mas todos os seus consumos de bens e serviços têm implícito um uso de terra noutros locais – ou será que Norberg crê que os citadinos comem apenas o que plantam nos canteiros das suas varandas e que o seu mobiliário é feito com a madeira das árvores que crescem nos seus jardins?

Norberg congratula-se também por as áreas protegidas terem passado de 8.5 para 14.3% da superfície mundial entre 1990 e 2013. Ora, de pouco serve um estatuto formal de protecção se no terreno as condições continuarem a degradar-se e a biodiversidade continuar a diminuir. Não faltam, em Portugal e pelo mundo fora, parques e reservas “naturais” onde já sobra pouco de natural e em que as entidades competentes para a sua protecção não dispõem de recursos humanos e financeiros para as gerir.

Mas mesmo quando uma área protegida tem presença humana mínima, os regulamentos são adequados e a administração tem poder para que sejam efectivamente cumpridos, não há garantias de que cumpram a sua função de preservar a biodiversidade.

De pouco serve à Austrália ter estabelecido que a maior parte da Grande Barreira de Recife é uma área protegida e que o acesso a ela e as actividades humanas que nela decorrem são condicionadas, pois os corais estão a ser vítimas do fenómeno de “branqueamento”, isto é, a expulsão pelos pólipos do coral das algas que com eles vivem em simbiose, com a consequente morte dos primeiros. A principal causa do “branqueamento” dos corais parece ser a subida da temperatura média da água dos oceanos, um parâmetro que o Estado australiano é incapaz de controlar (e que depende mais de Donald Trump do que do ministro do ambiente australiano).

Grande Barreira de Recife: em primeiro plano, coral “branqueado”, em segundo plano, corais saudáveis

Norberg apresenta estatísticas que indicam que o teor de muitos poluentes no ar e na água do mundo ocidental tem vindo a diminuir nas últimas décadas. Ora se é verdade que parte dessa diminuição é imputável a legislação ambiental e as novas tecnologias – quer através de mecanismos de remoção de poluentes quer através do aumento da eficiência dos motores e dos processos industriais – Norberg esquece-se de dizer que outra parte da diminuição resultou da deslocalização maciça de indústrias do Ocidente para países menos desenvolvidos – e com as fábricas foram também os poluentes, o que faz com que os chineses estejam mais ricos mas também respirem ar mais poluído.

Norberg também anuncia em tom triunfal que a taxa global anual de desflorestação diminui de 0.18% em 1990 para 0.008% em 2015. Seria uma notícia sensacional, se fosse verdade: o que o estudo de 2015 da FAO citado por Norberg diz é que a taxa de desflorestação caiu para 0.08% no período 2010-2015. Seja como for, estas taxas aparentemente pequenas ganham em ser convertidas em áreas: em 2010-15, as perdas anuais de floresta foram de 2 milhões de hectares na América do Sul e 2.8 milhões de hectares em África. E se passarmos das perdas anuais às perdas acumuladas, conclui-se que entre 1990 e 2015 desapareceram 129 milhões de hectares de floresta, o que equivale à área da África do Sul. Onde estão os motivos para festejar?

Mas há mais: o balanço global de desflorestação oculta uma falácia, que é a de pretender que a perda de 100 hectares de floresta virgem na bacia do Amazonas é contrabalançada pela plantação de 100 hectares de eucalipto pela indústria de celulose. Portugal até viu a sua área de “floresta” aumentar nos últimos anos, mas tal não quer dizer que a biodiversidade aumentou ou que o país se tornou ecologicamente mais sustentável. O mesmo se passa noutros países desenvolvidos em que o aumento da área de florestas de produção tem ajudado a mascarar, numa estatística grosseira, as perdas de florestas naturais nos países em desenvolvimento. Mas nem todos os conjuntos de árvores são florestas e nem todas as florestas têm o mesmo valor ambiental.

E no caso da desflorestação em zonas tropicais, que é hoje a mais activa, o processo é irreversível, pois a remoção das árvores conduz à perda da camada fértil do solo em que estão enraizadas e mesmo que, após o abandono dos terrenos agrícolas ocorra uma regeneração natural, a floresta que se reinstala não tem a pujança e a riqueza da que foi cortada.

Desflorestação na bacia amazónica (YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images)

Quanto ao esgotamento de recursos naturais, não é coisa que preocupe Norberg: se as previsões anteriores para o seu prazo de esgotamento falharam, as seguintes vão falhar também e assim sucessivamente – Norberg crê viver num planeta infinito.

No que respeita à energia, somos brindados com as fantasias de ficção científica que são ventiladas há três ou quatro décadas, como a energia solar no espaço, para cujo desenvolvimento Norberg só vê o obstáculo de serem necessários “grandes avanços na tele-robótica para construir e manter painéis solares no espaço”. Não é uma questão de tele-robótica mas de física: mesmo que as dificuldades técnicas para construir centrais solares orbitais fossem superadas, a quantidade de energia que se gasta para colocar em órbita um painel solar de uma tonelada é tão grande que não é compensada por toda a energia fotovoltaica que esse painel solar possa produzir durante toda a sua vida útil.

Já em 1976, a NASA previa a criação de um Solar Power Satellite, a posicionar numa órbita geo-síncrona a 60.000 Km da Terra

Já em Power to the people (2015), Norberg afirmava, levianamente, que “o nosso maior desafio não é o abastecimento de energia. O mundo está literalmente a transbordar com energia. O desafio é quão capacitados estamos para, com segurança, convertê-la, armazená-la e pagar por ela”.

Há trechos do capítulo “Ambiente” em que Progresso decai para a conversa de café e Norberg atira ao ar sugestões como “a colonização do espaço”, sem explicar o que entende por isso e como poderá ela resolver o incontornável problema de estarmos a consumir mais “capital natural” do que aquele de que o planeta dispõe. Estará a pensar que a humanidade poderá cultivar alfaces em Marte e que no dia seguinte elas poderão ser servidas, viçosas e estaladiças, como saladas num restaurante de Lisboa e pelo mesmo preço do que se tivessem sido cultivadas em Colares?

Até agora “a colonização do espaço” tem estado circunscrita ao domínio da fantasia e das manobras publicitárias inconsequentes, como sejam o lançamento para o espaço, no início do mês de Fevereiro, de um descapotável da Tesla pelo foguetão Falcon Heavy, da firma SpaceX, do multimilionário Elon Musk – para já, a capacidade da humanidade para “colonizar o espaço” parece resumir-se a espalhar lixo, uma actividade em que já demos bastas provas na Terra.

O Tesla Roadster de Elon Musk à deriva no espaço: foto de 6 de Fevereiro de 2018

Norberg nada diz sobre o conceito de pegada ecológica, talvez porque ele revelaria a outra face do desenvolvimento: os eritreus, cuja pegada ecológica é de 0.42 hectares/pessoa aspiram, legitimamente, a viver tão desafogadamente como os luxemburgueses, cuja pegada ecológica é de 15.82 hectares/pessoa, tal como os timorenses (0.48 hectares/pessoa) sonham desfrutar do nível de vida dos seus vizinhos australianos (9.31 hectares/pessoa). Se todos os timorenses passassem a consumir como australianos o mundo não sofreria grande abalo, pois Timor-Leste em pouco ultrapassa o milhão de habitantes, mas é duvidoso que haja mundo suficiente para satisfazer as aspirações das populações dos países do fundo da tabela, onde se contam 160 milhões de bangladeshianos e 180 milhões de paquistaneses, 70 milhões de congoleses, 100 milhões de filipinos, outros tantos etíopes, 170 milhões de nigerianos e 1300 milhões de indianos.

Muitos elefantes na sala

Norberg apresenta dados convincentes que mostram que a percentagem de pobres no mundo está a diminuir, quer nos países desenvolvidos quer nos países em desenvolvimento, e que isso tem vindo a ser conseguido pelo crescimento económico. E acrescenta que, nos países desenvolvidos, “trabalharmos de forma mais inteligente, com melhor tecnologia, também trouxe a redução do horário de trabalho. A semana de trabalho média para os americanos diminuiu 25 horas desde 1860”. É verdade e é um facto que contraria o lugar-comum, quase sempre proferido em tom de auto-comiseração, de que hoje se trabalha mais e que isso roubou tempo para o lazer e para a vida familiar (embora, a crer nas estatísticas, não tenha roubado o tempo consagrado à televisão, aos jogos de computador e às chamadas “redes sociais”).

Do que Norberg não fala é da possibilidade, cada vez mais concreta e inescapável, de a “melhor tecnologia” trazer a redução do horário de trabalho para zero, tornando os trabalhadores humanos supérfluos e lançando-os em massa no desemprego, ou, no caso das gerações mais novas, de nem sequer lhes permitir a entrada no mercado de trabalho (ver Robôs: Que fazer com toda esta gente supérflua e Ascensão dos robôs: Até onde podem chegar as máquinas). Ao contrário das centrais solares no espaço e das colónias marcianas, que não passam de especulação ociosa, os avanços na robótica e inteligência artificial que irão roubar os empregos aos adolescentes de hoje já estão aí.

Robots numa linha de montagem

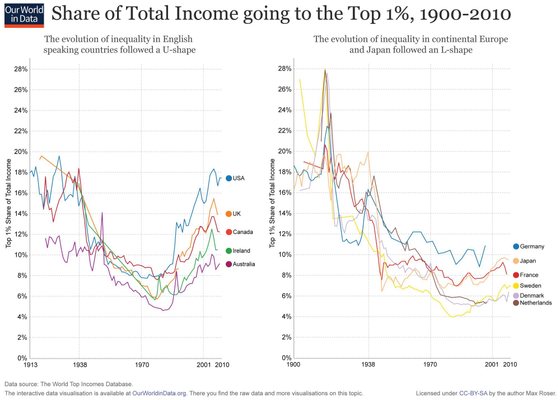

O outro elefante na sala é a desigualdade na distribuição de rendimentos. Norberg olha para o crescimento dos PIBs e fica satisfeito com o que vê, esquecendo que esse crescimento oculta, sobretudo no mundo anglo-saxónico, a estagnação dos rendimentos dos trabalhadores a partir do final da década de 1970 e um concomitante aumento do número de milionários e bilionários.

Evolução da fracção do rendimento total auferido pelos 1% mais ricos, nos países anglo-saxónicos (gráfico da esquerda) e na Europa e Japão (gráfico da direita), entre 1900 e 2010. Mesmo na Suécia, vista como modelo da social-democracia, os ricos estão a tornar-se mais ricos desde meados da década de 1970

Progresso inclui um capítulo sobre literacia que mostra como esta tem aumentado em todo o mundo, o que será sempre motivo de regozijo – porém, se em tempos o aumento de literacia e das qualificações dos trabalhadores arrastava um aumento da sua remuneração, no mundo desenvolvido esse efeito está a esbater-se. Um relatório do Ministério do Trabalho de Junho de 2018 concluiu que, apesar do constante aumento das qualificações médias dos portugueses, nos novos contratos a percentagem de trabalhadores a auferir salário mínimo subiu de 32.3% em 2015 para 37.3% em 2016 e 40.7% no primeiro trimestre de 2017. O que quer isto dizer? Que os empresários não têm, ao contrário do que se repete incessantemente, necessidade de trabalhadores qualificados? Que têm essa necessidade mas não estão disposto a pagar por ela e forçam licenciados, mestres e doutores a aceitar remunerações abaixo das suas habilitações? Ou que boa parte do tão apregoado aumento das qualificações é uma ficção criada pelo sistema de ensino e que o mercado de trabalho, reconhecendo as qualificações como fictícias, inúteis ou improdutivas, se recusa a pagar por elas? Seja qual for a resposta, é óbvio que existe aqui um problema sério.

Norberg também não tem uma palavra para o envelhecimento da pirâmide demográfica do mundo desenvolvido nem para a grave ameaça à sustentabilidade da segurança social e dos sistemas de saúde que tal representa.

É indiscutível que desde finais do século XIX até finais do século XX se fizeram progressos tremendos nas várias áreas da vida cobertas por Norberg. Também parece certo que o século XXI viu muitos países menos desenvolvidos – sobretudo na Ásia – começarem a estreitar a distância para os países desenvolvidos e que, onde havia massas reduzidas à mais abjecta miséria, atormentadas pela doença e pela fome e mergulhadas no analfabetismo e no obscurantismo, emerge hoje uma incipiente mas vasta classe média, que tem no bolso um smartphone que as coloca em contacto com o mundo e no coração a aspiração de os filhos frequentarem um curso superior. Nos países em desenvolvimento, ainda existe margem de progressão e parece provável que os vietnamitas possam vir a desfrutar de melhores padrões de vida do que aqueles que agora têm, mas é questionável se a classe média dos países desenvolvidos irá conhecer melhores dias.