Índice

Índice

A única referência a Sefarade na Bíblia surge no breve e obscuro Livro de Obadias, redigido no século VI a.C., subsequentemente à destruição de Jerusalém em 586 a.C. pelos babilónios e à deportação dos judeus. Lê-se no versículo 20 que “os cativos de Jerusalém, que estarão em Sefarade, possuirão as cidades do Negev”. É muito pouco e muito vago (e completamente marginal) e não há menções a este topónimo em qualquer outra fonte da época, mas, atendendo a que o Livro de Obadias trata exclusivamente de minudências de política regional – a queda do Reino de Edom, situado a sul do Reino de Judá na região desértica que compreende a parte oriental do Deserto de Negev e o extremo noroeste do que é hoje a Arábia Saudita, e os rearranjos geopolíticos daí decorrentes – os biblistas têm localizado Sefarade algures no Próximo Oriente. Assim sendo, não é possível adivinhar o que terá levado a que, a partir do século II d.C., os judeus da Península Ibérica tenham passado a designar o território onde habitavam por Sefarade.

A localização de Sefarade ou até a existência deste topónimo seria algo completamente alheio à maioria dos portugueses – mesmo aqueles (poucos) que estão familiarizados com a Bíblia – não fosse:

1) Em 2013 os legisladores portugueses terem feito um aditamento à Lei da Nacionalidade de 1981, introduzindo um ponto que facilita a concessão de nacionalidade portuguesa aos “descendentes de portugueses” e “membros de comunidades de ascendência portuguesa”, entre os quais estão os descendentes dos judeus sefarditas expulsos de Portugal em 1496;

2) Em 2020, o Partido Socialista ter apresentado uma proposta de alteração da Lei da Nacionalidade que imporia alguma restrições ao regime de concessão de nacionalidade criado pela revisão de 2013;

3) Esta proposta de alteração ter espoletado uma polémica acesa (para uma breve amostra de dois polos da discussão, ver Lei dos sefarditas: Portugal numa bandeja e Racismo ou iliteracia histórica: O PS e a lei da nacionalidade para judeus sefarditas).

Iluminura do livro Dialogus contra iudaeos (cujo título completo pode ser traduzido como “Diálogos em que se refutam as opiniões ímpias dos judeus, através de irrebatíveis argumentos de filosofia, tanto natural como divina, e se explicam os mais difíceis textos dos profetas”), redigido c.1109 pelo astrónomo, médico e filósofo Pedro Alfonso ou Petrus Alphonsi (c.1062-c.1140), aliás Moshe Sephardi, um judeu convertido ao cristianismo. Os diálogos alegóricos opõem um judeu, Moisés (à esquerda), e um cristão, Pedro (à direita)

Como os judeus vieram parar à Península Ibérica

Não é improvável que existissem judeus na Península Ibérica antes da destruição do Segundo Templo e é possível que a maioria estivesse associada ao reino de Tarshish, mencionado na Bíblia e que poderá corresponder às colónias fenícias no Mediterrâneo Ocidental e, em particular, à cidade de Tartessos, na foz do Guadalquivir. Porém, a sua presença só se tornou relevante após a destruição de Jerusalém por Tito, em 70 d.C.

Os romanos eram conquistadores pragmáticos, o que contribuiu para que conseguissem estender o seu domínio sobre uma formidável extensão: os povos submetidos podiam manter os seus costumes e continuar a adorar os seus deuses, desde que se submetessem às leis romanas, pagassem os seus impostos, contribuíssem para a defesa de Roma com a sua quota de recrutas e honrassem as divindades romanas. A maioria dos povos submetidos eram politeístas, como os romanos, e não lhes exigia grande sacrifício alargar o seu panteão para acolher mais umas divindades extra. Porém, os judeus adoravam um deus ciumento, que exigia dedicação exclusiva, pelo que prestar culto, mesmo que de forma estritamente funcional e desapaixonada, a uma divindade romana era para eles inaceitável.

Detalhe do arco triunfal de Tito, erguido c.81 d.C., com soldados romanos carregando o produto da pilhagem do Templo de Salomão, em Jerusalém

O monoteísmo judaico está, em boa parte, por trás do clima de permanente agitação na província imperial da Judeia, que, em 66 d.C., assumiu a forma de uma rebelião generalizada, acabando por dar origem à Primeira Guerra Judaico-Romana (66-73 d.C.). Esta teve como desfecho, em 70 d.C. a destruição do Segundo Templo, pelos legionários comandados por Tito (o Primeiro Templo fora arrasado em 587 a.C. pelo exército do monarca neo-babilónico Nabucodonosor II), e a dispersão de grande número de judeus, uns por terem optado pela fuga, outros por terem sido vendidos como escravos.

Os romanos destroem o Segundo Templo, em 70 d.C. Quadro de Francesco Hayez, 1867

A brutalidade da repressão romana não bastou para domar os judeus e em 115 e 132 eclodiram novas revoltas contra o jugo imperial. A Terceira Guerra Judaico-Romana, teve como faísca a intenção dos romanos de construir um templo a Júpiter sobre as ruínas do Monte do Templo, em Jerusalém, e os protestos conduzidos por Simon bar Kokhba não tardaram em converter-se em rebelião generalizada.

O imperador Adriano, que Gibbon classificou como um “ditador benevolente” e a quem Marguerite Yourcenar conferiu aura de governante sábio, culto e ponderado, viu na obstinação e intransigência dos judeus uma afronta à sua aspiração de criar um império pacífico e regido por ideais helenistas e reagiu com o que em termos atuais poderá descrever-se como “uso desproporcionado de força”: enviou para a pequena província seis legiões que, entre 132 e 136, fizeram mais de meio milhão de mortos, o que, a dar crédito às estimativas do historiador Flávio Josefo, representaria quase metade da população total, bem como um número impossível de estimar de vítimas resultantes da fome e outras privações. Os judeus foram proibidos de voltar a entrar em Jerusalém (que foi reinventada como a cidade romana de Aelia Capitolina), a elite intelectual foi executada, foi dissolvida qualquer forma de governo judaico, os textos sagrados hebraicos foram queimados e a prática da religião judaica foi interditada.

Ruínas de Aelia Capitolina

Adriano deu-se mesmo ao trabalho de remover a Judeia dos mapas, determinando que a província passasse a designar-se por Síria Palestina.

Com este conjunto de medidas drásticas – a que é difícil dar outro nome que não seja genocídio – Adriano pretendia arrancar o “mal” pela raiz, desvinculando os judeus da Judeia. Os judeus sobreviventes responderam com a “desmaterialização” da sua nação – a sua religião já se tinha tornado bastante “portátil” – e dispersaram-se pela bacia mediterrânica, dando seguimento a um processo de diáspora que tivera início com a subjugação do reino de Judá por Nabucodonosor II.

A Ibéria visigótica e a chegada dos muçulmanos

Os primeiros vestígios inequívocos de presença judaica na Península Ibérica datam do século IV, numa altura em que, embora o cristianismo ainda não se tivesse tornado na religião oficial do Império Romano, já era a religião dominante. Os bispos reunidos no Concílio de Elvira (perto do que é hoje Granada), que se terá reunido algures entre 300 e 324, tomaram várias deliberações de forma a cercear o judaísmo, nomeadamente interditando, sob pena de excomunhão, o matrimónio entre cristãos e judeus e proibindo que cristãos e judeus se sentassem à mesma mesa.

A chegada dos visigodos no início do século VI não trouxe melhoramentos substanciais ao estatuto dos judeus ibéricos: os visigodos começaram por professar o arianismo (sem relação com Ariana Grande – era uma “heresia” cristã não-trinitária que defendia que Jesus não era “consubstancial ao Pai”), mas em 587 o rei Recaredo I converteu-se ao cristianismo, no que foi seguido pela maioria dos nobres.

A conversão de Recaredo I, por Antonio Muñoz Degrain, 1888

A legislação visigótica interditou casamentos entre cristãos e judeus, a posse de escravos cristão por judeus, o exercício de numerosas profissões e cargos (nomeadamente do exército e na administração) e a observância dos dias sagrados da religião judaica. Não é possível apurar quão rigorosa e abrangente foi a aplicação destas leis, até porque há indícios de que as comunidades judaicas poderão ter “subornado” o poder visigótico para que esta legislação fosse posta em prática: o facto de as leis anti-judaicas serem repromulgadas com regularidade sugere que na prática pouco efeito produziriam. Acresce que a tolerância dos visigodos para com os judeus terá variado apreciavelmente consoante o ocupante do trono – e estes mudavam com frequência (dizer que apenas metade deles faleceram de morte natural dá ideia da ferocidade da disputa pelo poder).

Apesar da natureza errática da governação, a situação dos judeus na Ibéria visigótica não era, genericamente, favorável e agravou-se seriamente após o Concílio de Toledo, em 694, convocado pelo rei Egica, que pretendia que os judeus ibéricos (o que incluía os falsamente convertidos à fé cristã) conspiravam com os judeus marroquinos para derrubar os visigodos e instaurar um estado judaico. O concílio determinou que todos os judeus e conversos seriam reduzidos à escravatura e perderiam todas as suas propriedades e que os escravos cristãos que eram propriedade dos conversos seriam libertados e se tornariam proprietários dos seus antigos senhores.

A sanha persecutória amainou com a morte de Egica em 702, mas não é de estranhar que os judeus tenham acolhido favoravelmente os invasores muçulmanos, cuja ponta de lança foi o exército de Tariq ibn Ziad, desembarcado em 711 no promontório hoje conhecido como Gibraltar (de Djebel al-Tariq, “a montanha de Tariq”). Na verdade, a governação visigoda fora tão brutal, inconsistente e inepta que a maior parte dos povos da Ibéria pouco fizeram para se opor aos novos invasores, o que explica a fulminante derrocada do reino visigodo. E também torna paradoxal que, poucas décadas volvidas, os pequenos reinos e principados cristãos que, no Norte da Ibéria, resistiram à expansão muçulmana, tenham inventado e assimilado uma “narrativa” que fazia deles os herdeiros dos “legítimos” senhores da Ibéria: os visigodos. Por aqui se vê quão fantasiosos e falaciosos são os “mitos fundadores”, quão nebuloso e equívoco é o conceito de “identidade nacional” e quão esfiapados e tortuosos são os vínculos que nos unem aos “nossos egrégios avós”.

▲ Rodrigo, o último rei visigodo, que reinou em 710-11, na Batalha de Guadalete, que resultou no triunfo muçulmano e sua morte. Quadro de Bernardo Blanco y Pérez, 1871

Um cadinho de civilizações

Os muçulmanos tinham por esta altura, uma abordagem tolerante relativamente aos povos que subjugavam e que faziam, em termos religiosos, dos “povos do Livro” (Ahl al-Kitab), ou seja, os cristãos e os judeus: estes podiam manter a sua fé, mas eram considerados cidadãos de segunda classe e estavam sujeitos a restrições várias e ao pagamento de um imposto adicional.

Embora não fosse obrigatória, a conversão ao Islão oferecia “benefícios fiscais” e abria “oportunidades de carreira” e muitos foram os cristãos que abraçaram a fé dos invasores, o que, aliado à emigração islâmica provinda do Norte de África, fez com que a proporção de muçulmanos no Al-Andalus, ínfima nas primeiras décadas do século VIII, atingisse os 10% por volta do ano 800, subisse para 20% duas gerações depois e para 80% por volta do ano 1000.

O Califado de Córdova por volta do ano 1000

A Reconquista é-nos frequentemente apresentada como se a Cristandade e o Islão da Ibéria correspondessem a dois “povos” distintos, mas se fosse possível analisar o DNA de uns e de outros concluir-se-ia que eram mais semelhantes entre si do que, digamos, galegos e flamengos ou asturianos e calabreses. Mas não era apenas no material genético que as diferenças entre cristãos e muçulmanos eram escassas: nos territórios ibéricos controlados pelo Islão, mesmo os cristãos que se mantinham fiéis à sua fé (os moçárabes, do árabe “musta’rab”, ou seja “arabizados”) adotavam o vestuário, a língua e usos dos invasores. A “arabização” espontânea da “juventude” cristã tornou-se tão intensa e abrangente que suscitou reações de eruditos moçárabes como Álvaro de Córdova (c.800-861, também conhecido como Paulus Alvarus), que lamentava que a jovem elite cristã se deixasse seduzir tão completamente pela cultura islâmica: “obtêm os livros dos muçulmanos, leem-nos com grande interesse, discutem-nos apaixonadamente […] e não lhes regateiam elogios, ao mesmo tempo que nada sabem das virtudes da Igreja”.

Confluência de culturas nas margens do Guadalquivir: ponte romana e igreja/mesquita de Córdova

Se os judeus viram nos invasores muçulmanos a perspetiva de uma melhoria da sua condição sob o jugo visigodo, também os muçulmanos parecem ter dado tratamento preferencial aos judeus: enquanto os cristão, por serem muito numerosos, representavam sempre um perigo de insurreição, os judeus eram demasiado poucos para serem vistos como ameaça (a não ser que se fosse adepto de teorias conspirativas, como Egica) e os novos senhores da Ibéria delegaram alguns poderes em figuras proeminentes da comunidade judaica. A confiança depositada pelas autoridades nos judeus foi particularmente expressiva em Granada, levando o erudito e poeta Abu Ishaq al-Ilbiri a comentar acidamente: “Virai os olhos para os outros reinos e vereis que os judeus são tratados como cães vadios. Só em Granada assim não é”.

Com efeito, Granada foi ao ponto de elevar o judeu Samuel ha-Nagid (993-c.1056, Samuel ibn Naghrillah para os falantes de árabe) a vizir, cargo que manteve durante três décadas e que acumulou, durante 17 anos, com a chefia do exército granadino.

O facto de lidar quotidianamente com a elite muçulmana não fez com que Samuel ha-Nagid esquecesse a sua condição de judeu, envidando esforços para proteger a comunidade de onde provinha. Nem todos os judeus se mostraram reconhecidos pela proteção ou orgulho pelo estatuto atingido pelos seus correligionários, reprovando a Samuel ha-Nagid e outros judeus proeminentes o excesso de intimidade com os muçulmanos. Há que entender que, nesta como em muitas outras situações, as afinidades étnicas e religiosas podem ser suplantadas pelas fraturas de classe e é preciso distinguir as posições de privilégio obtida pelas elites judaicas do al-Andalus da condição da grande massa dos judeus, que desempenhavam profissões humildes. Por outro lado, alguns muçulmanos também não viam com bons olhos que Samuel ha-Nagid se sentisse suficientemente confiante para questionar abertamente o Corão nos seus escritos. O erudito cordovês Ibn Hazm (994-1064) reagiu com invectivas furiosas, acusando os judeus de serem “dados à mentira” e de se furtarem a dificuldades e responsabilidades: “Que qualquer príncipe que tenha sido favorecido por Deus […] se afaste desse grupo sujo e malcheiroso, objeto da ira e da maldição, da miséria, da desgraça e de toda a sujidade que Deus fez cair sobre eles como nunca sobre outro povo”. A odiosa verborreia anti-judaica de Mein Kampf não tem, afinal, nada de original…

A Mesquita de Córdova começou a ser construída em 786 sobre a basílica hispano-romana de São Vicente Mártir. Quando Córdova foi conquistada pelos cristãos, em 1238, foi convertida em catedral, sofrendo posteriormente várias adições e reconstruções

Em 1056, Samuel faleceu e foi sucedido no cargo de vizir pelo seu filho Yehosef ha-Nagid (1035-1066, Yusuf ibn Naghrillah para os falantes de árabe), então com apenas 21 anos e que o pai educara esmeradamente para herdar o seu cargo. Embora Yehosef tenha herdado muitas das qualidades do pais, consta que seria arrogante e autoritário, o que terá acicatado o despeito das elites muçulmanas contra os Naghrillah. O poeta andaluz Abu Ishaq al-Ilbiri retomou, se possível em tom ainda mais veemente, as invectivas de Ibn Hazm contra os privilégios concedidos aos judeus, “que costumavam andar maltrapilhos […] cobertos de desprezo e humilhação, de tal modo que procuravam por entre os montes de estrume um pedaço de trapo sujo para servir de mortalha no enterro dos seus mortos […]. Os muçulmanos devotos têm horror ao vil macaco infiel que se apossou das receitas dos impostos de Granada […], vestidos com as roupas mais exclusivas, enquanto vós sois obrigado a usar as roupas mais vis […] Apressai-vos por isso a matá-lo, exterminá-lo e sacrificá-lo, já que ele é um carneiro gordo”.

Alimentado por escritos como este, o ressentimento das massas muçulmanas explodiu em 1066 quando foi revelado que Yusuf planeara atraiçoar Granada em favor do reino de Almeria, rival figadal dos granadinos. A 30 de Dezembro, uma turba enfurecida invadiu o palácio real, onde Yusuf se refugiara, e crucifico-o; depois descarregou a ira contra os judeus pela cidade fora, num massacre que se estima ter feito 4000 vítimas.

O episódio é apontado por alguns historiadores como “o primeiro pogrom em território europeu”, como se não tivessem havido massacres de judeus e destruição de sinagogas um pouco por todo o lado, na Europa cristã, no Império Bizantino, no mundo islâmico e até no al-Andalus (nomeadamente em Córdova, em 1011). Já é mais consensual considerar o pogrom de Granada como o início do declínio da (relativa) proeminência dos judeus na Ibéria. O evento serve também para contrapor à ideia romântica de que os primeiros séculos de domínio islâmico na Penínsual Ibérica terão sido um oásis de tolerância e multiculturalismo. A verdade é que as alterações na governação islâmica nas décadas seguintes iriam fazer com que a vida durante o Califado parecesse, retrospetivamente, paradisíaca.

▲ Um judeu (à esquerda) e um muçulmano (à direita) jogam xadrez. Iluminura em El libro de los juegos (ou Libro del ajedrez, dados y tablas), obra encomendada por Afonso X de Castela (reinado: 1252-84)

Fundamentalistas islâmicos ao assalto do al-Andalus

A dissolução do Califado de Córdova, em 1031, redundou numa crescente fragmentação do poder em pequenos reinos (taifas), que se guerreavam constantemente, o que facilitou o progresso da Reconquista cristã. A tomada de Toledo, em 1085, por Afonso VI de Castela, alarmou o rei-poeta al-Mutamid, senhor da taifa de Sevilha, que chamou em seu socorro os almorávidas (al-murabitun, “os que estão presos [aos deveres religiosos]”), uma poderosa tribo de monges-guerreiros nómadas berberes que se impusera em boa parte do Magreb. Estes desembarcaram em Algeciras em 1086 e, depois de susterem o avanço cristão, trataram de depor al-Mutamid e tomar conta do al-Andalus, operação que ficou concluída em 1090. Este desfecho não seria difícil de antever se al-Mutamid possuísse instinto político comparável aos seus dotes poéticos: os almorávidas professavam uma variante fundamentalista do Corão – o sunismo maliki – e viam como decadente e desprezível a requintada cultura do al-Andalus.

Mas o fulgor dos almorávidas foi breve: também eles dissiparam a energia a guerrear-se mutuamente e também um deles – o senhor da taifa de Mértola – repetiu o erro de al-Mutamid: em 1145 chamou em seu auxílio um novo poder berbere de inspiração religiosa fundamentalista que tomara o poder no Norte de África: os almóadas (al-muwahhidun, “os que reconhecem a unicidade de Deus”). O “socorro” dos almoádas logo se transformou em ambição de poder e em 1155 lograram conquistar o derradeiro bastião almorávida: Granada. Atendendo a que os almóadas eram ainda mais fanáticos do que os almorávidas e já tinham massacrado judeus quando das conquistas de Fez e Marrakesh (100.000 e 120.000, segundo algumas fontes, embora este número pareça excessivo), os judeus (e cristãos) do al-Andalus foram fortemente reprimidos sob o seu domínio. As sinagogas foram encerradas e os judeus foram forçados a envergar indumentária que os identificasse como tal e foram “convidados” a converter-se ao Islão (em muitos casos tendo como alternativa a morte).

A Torre do Ouro foi construída pelos Almoádas para controlar o acesso a Sevilha a partir do Rio Guadalquivir. Quadro de David Roberts, c.1832

Os que recusaram sujeitar-se ao fundamentalismo almóada fugiram do al-Andalus: foi o caso do brilhante cartógrafo berbere Muhammad al-Idrisi (1100-1165), que nascera em Ceuta e estudara em Córdova e se refugiou na corte de Rogério II da Sicília, ou do filósofo, astrónomo e médico judeu cordovês Moisés Maimónides (1135-1204), que, após a conquista almóada, escolheu o exílio, primeiro em Fez e depois perto do Cairo. Muitos eruditos judeus encontraram refúgio em Toledo, onde contribuíram para criar uma importante escola de tradutores, que verteu para latim e castelhano muitas obras de mestres gregos – que tinham desaparecido de circulação na Europa mas tinham sobrevivido em traduções árabes – e islâmicos como o persa Avicena (Ibn Sina) e o cordovês Averróis (Abu ibn Rusd).

A Mishné Torah, redigida em 1180 por Moisés Maimónides, numa cópia realizada na Península Ibérica c.1340 e iluminada em Peruggia (Itália) em 1400

A (periclitante) convivência

Afonso X de Castela, que reinou entre 1221 e 1284, deu mostras de escasso discernimento político, sobretudo no fim da vida, mas justificou o cognome de “O Sábio”, ao ter criado na sua corte de Toledo um scriptorium que deu continuidade à escola de tradução do século XII e ao fomentar, em geral, as artes e as ciências, sem distinguir se os contributos vinham de autores cristãos, muçulmanos ou judeus – de forma que entre as obras traduzidas estão o Corão e o Talmude. As iluminuras dos livros que Afonso X fez publicar mostram amiúde figuras identificadas com estes três grupos em amena convivência, tocando música ou entregando-se a jogos e ócios.

Músico islâmico e cristão, numa iluminura das Cantigas de Santa Maria

Não deve depreender-se daqui que Afonso X olhava judeus (e muçulmanos) como gozando dos mesmo direitos que os cristãos: nas Cantigas de Santa Maria, coleção de cerca de quatro centenas de canções cuja compilação terá supervisionado (e algumas das quais poderão ser de sua lavra), o judeu é arrolado entre “os inimigos [de Maria], a quem ela odeia mais do que os mouros”. Na última das Siete Partitas, documento com que Afonso X pretendeu promover a unificação jurídica do reino, os judeus são colocados a par de ladrões e assassinos, por insultarem o nome de Deus, ao “negarem os atos prodigiosos que operou através do Seu filho” e por celebrarem a Sexta-Feira Santa “raptando crianças e crucificando-as”. Todavia, após este prólogo obscurantista e ominoso, a regulamentação em si garante aos judeus alguns direitos fundamentais: interdita que sejam incomodados na observância do Sabbath, estabelece que as sinagogas são lugares sagrados, defende uma coexistência pacífica, em que os judeus (tal como os muçulmanos) se regem pelas suas leis e têm as suas disputas internas arbitradas pelos seus próprios juízes, desde que não infrinjam a lei geral. A conversão dos judeus aos cristianismo é incentivada, mas não forçada, mas a lei não é, neste domínio, simétrica: “Acaso um cristão tenha o infortúnio de converter-se à religião judaica será executado”.

“La Convivencia” é o termo que costuma designar este período de florescimento da mescla de culturas da Ibéria medieval, cujo centro de gravidade se localizou nos reinos islâmicos do al-Andalus – e em particular em Córdova – e, após, as invasões almorávidas e almóadas, se deslocou para Toledo.

Um edifício, três culturas: Antes de ter sido convertida ao culto cristão, em 1411 (1391, segundo outras fontes), a Igreja de Santa María la Blanca, em Toledo, foi uma sinagoga (conhecida como Sinagoga Maior), construída em estilo mudejar (ou seja meclando elementos islâmicos e cristãos), na viragem dos séculos XII/XIII pela comunidade judaica local e sob o alto patrocínio de Yosef ben Meir Shoshan, filho do “Ministro das Finanças” de Afonso VIII de Castela. Há indícios que a sinagoga foi construída sobre as ruínas de outra destruída num pogrom

Seria, porém, um equívoco interpretar “La Convivencia” como uma manifestação avant la lettre de conceitos do nosso tempo como multiculturalismo, tolerância ou diálogo inter-religioso. Em A vanished world: Muslims, Christians, and Jews in Medieval Spain (2005, Oxford University Press), Chris Lowney escreve: “Nenhum dos místicos e filósofos aspirava àquilo que hoje designamos como diálogo inter-religioso. Eles nasceram numa Espanha de culturas mescladas que só funcionava através dos contributos combinados de muçulmanos, cristãos e judeus. Foi uma necessidade relutante, não um nobre ideal de tolerância, que criou o arranjo que os eruditos designam como convivencia”. E, mais adiante: “A tolerância pode ser encarada como um valor em si mesma, como uma forma de garantir a paz numa sociedade mista, ou como um expediente que favorece o comércio. A forma de tolerância da Espanha medieval assentou mais no segundo e terceiro conceitos do que no primeiro. E, à medida que a Espanha cristã foi ganhando ascendente ao longo dos séculos XIV e XV, a tolerância tornou-se menos necessária e útil. Espanha não necessitava de obter um equilíbrio entre as necessidades e interesses das suas minorias religiosas para assegurar a sua paz, a sua prosperidade e as suas fronteiras”.

Apesar de todos os percalços e perseguições que sofreu e das limitações que lhe foram impostas, é provável que a comunidade judaica fosse a mais numerosa – equivalendo mesmo, segundo alguns autores, à soma das comunidades de todos os países da Europa. Em A vanished world, Chris Lowney afirma que a Ibéria albergou “a mais criativa e próspera civilização judaica da era medieval” e que esta “Era de Ouro Judaica” ainda “ilumina o pensamento judaico e mundial”.

Dois músicos judeus, numa iluminura das Cantigas de Santa Maria

Entretanto, para lá dos Pirenéus…

As comunidades judaicas na Europa a Norte dos Pirenéus eram mais pequenas, mas nem por isso escaparam à perseguição. No Reino dos Francos, Luís I, O Piedoso (reinado: 813-840), filho de Carlos Magno, tinha-lhes concedido alguma liberdade – nomeadamente o de não serem alvo de pressão para conversão ao cristianismo – e até nomeara um magistrado para zelar especificamente pelos seus direitos. Isto abespinhou Agobardo, bispo de Lyon, que, entre c.823 e c.827, produziu uma torrente de virulentos panfletos anti-semíticos, tentando convencer o imperador a tomar medidas contra o que entendia ser o excessivo poder dos judeus e que, em muitos casos advinha de se terem especializado na área do crédito, já que aos cristãos estava interditada a prática da usura.

Luís I não cedeu a esta campanha, mas na viragem dos séculos IX/X, Carlos III confiscou todas as propriedades de judeus na região de Narbonne e doou-as à Igreja. Entretanto, em 888, o Concílio de Metz interditara que cristãos e judeus comessem à mesma mesa, disposição que já tinha sido decretada em Inglaterra em 740 por Ecgbert, Arcebispo de York.

Em 1012, em Mainz, uma das mais antigas comunidades judaicas no Norte da Europa, a conversão de um padre ao judaísmo levou o sacro imperador germânico Henrique II a expulsar todos os judeus da cidade, embora, dado o papel importante que estes desempenhavam no comércio, fossem readmitidos pouco depois. Antes do final do século, Mainz voltaria a ser foco de manifestações bem mais sérias de anti-semitismo. A pregação em prol da I Cruzada apresentara os judeus como sendo tão detestáveis quanto os muçulmanos, pelo que alguns dos cruzados, como o Conde Eimicho, se interrogavam “por que teriam de combater infiéis no estrangeiro quando eles vivem entre nós?”. Para mais, muitos cruzados tinham-se endividado junto dos judeus para adquirir armas, equipamentos e provisões necessários à viagem, pelo que decidiram, ao mesmo tempo, pôr as suas dívidas a zero e limpar a região de inimigos da Cristandade. Os massacres de judeus foram eclodindo em 1096 ao longo das rotas dos cruzados através da Europa, com particular incidência no vale do Reno e nas cidades de Mainz, Speyer e Worms.

Massacre de judeus em Metz, durante a I Cruzada, por Auguste Migette (1802-1884)

Em França, após pogroms em Ham (1143) e Blois (1171), em 1180, Filipe Augusto, acabado de subir ao trono e tendo, quiçá, encontrado o tesouro real depauperado, mandou prender todos os judeus do reino e só os libertou depois de estes pagarem vultoso resgate. Não contente com estas “receitas fiscais extraordinárias” (que tanto jeito dariam hoje aos “Ronaldos das Finanças” para alcançar déficits lisonjeiros), no ano seguinte declarou nulas todas as dívidas de cristãos a judeus (mas reservando, astutamente, uma comissão para a coroa), e em 1182 confiscou todas as propriedades de judeus e ordenou a sua expulsão de Paris.

Em York, em 1190, os cavaleiros participantes na III Cruzada, tendo-se endividado junto dos usurários judeus locais, seguiram o exemplo dos seus congéneres franceses e alemães de um século atrás e, antes de empreender viagem, com a ajuda dos endividados na populaça liquidaram, de uma penada, as suas dívidas e a comunidade judaica local (hoje, o Gabinete de Apoio ao Sobre-Endividado não dispõe de métodos tão expeditos).

A natureza “institucional” do anti-semitismo europeu está também atestada na iconografia anti-semita que começou a proliferar a partir do início do século XIII, e que, na Alemanha, assumiu amiúde a forma de “Judensau”, uma gravura ou escultura em que um grupo de judeus se amamenta numa porca e come os seus excrementos. Esta iconografia tinha a aprovação da Igreja, como atesta o facto de surgir na decoração exterior e interior de igrejas e catedrais na Alemanha e na parte oriental de França.

▲ “Judensau”, gravura em madeira, Alemanha, c.1470

Em 1275, o rei Eduardo I de Inglaterra promulgou o Estatuto de Judiaria, que obrigou os judeus a identificarem-se com uma marca amarela (seguindo o exemplo de outros governantes islâmicos e cristãos), vedou-lhes a prática da usura, extinguiu boa parte das dívidas a judeus, apropriou-se de todas as terras destes (que eram extensas, já que os devedores cristãos as apresentavam como garantia das suas dívidas e, quando estas não eram pagas, revertiam para os credores judeus), interditou o convívio entre judeus e cristãos e instituiu um imposto especial sobre todos os judeus com mais de 12 anos. Para não deixar dúvidas sobre a sua determinação em fazer cumprir estas leis, mandou prender alguns milhares de judeus e enforcar 300. Em 1287, aplicou o método de Filipe Augusto de França para obter “receitas extraordinárias”: prendeu os líderes da comunidade judaica e só os libertou mediante pagamento de resgate.

Porém, uma vez que o papel dos judeus como prestamistas era indispensável ao funcionamento da economia inglesa e muitas profissões estavam legalmente vedadas aos judeus, estes continuaram a exercer a usura. Furioso, Eduardo I, promulgou em 1290 o Édito de Expulsão, que determinou que todos os judeus deveriam deixar Inglaterra, levando consigo apenas aquilo que podiam carregar, e que todas as suas propriedades revertiam para a coroa. Para que não se pense que a sanha anti-judaica era, por esta altura, uma obsessão estritamente cristã, vale a pena assinalar que 1290 foi também o ano de um pogrom em Baghdad.

Expulsão dos judeus de Inglaterra, em 1290

Seria trabalho interminável listar exaustivamente os surtos violentos de anti-semitismo que foram tendo lugar na Europa medieval, mas não pode ignorar-se a data de 1348. Como a Covid-19 veio recordar-nos, as epidemias desencadeiam a busca de bodes expiatórios e o florescimento de teorias conspirativas e a chegada da Peste Negra à Europa levou a que os judeus (who else?) fossem acusados de espalhar a doença – ao que consta, através do envenenamento de poços. Por toda a Europa cerca de meio milhar de comunidades judaicas foram alvo de devastadores pogroms, que, nalguns casos antecederam a chegada da doença, como foi o caso de Estrasburgo, onde no Dia de São Valentim de 1349, antes de haver um único caso de peste na cidade, foram queimados vivos 2000 judeus (o que na terminologia bélica dos nossos dias se designaria por “ataque preventivo”). A comunidade judaica Mainz, que, após o pogrom da I Cruzada, se conseguira reconstruir e contava em 1349 com 3000 indivíduos, foi inteiramente chacinada.

As expulsões foram sucedendo-se – do reino da Hungria em 1360, do Ducado da Áustria em 1421, da Baviera em 1442 – e as perseguições de que foram alvo na Europa Ocidental e Central e as políticas de imigração favoráveis da Comunidade Polaco-Lituana (correspondendo a territórios que hoje pertencem à Polónia, Ucrânia, Bielo-Rússia, Lituânia, Letónia e Rússia ocidental), contribuíram para que este território se convertesse num refúgio para os judeus europeus, estimando-se que no século XVII albergasse cerca de 300.000 judeus, metade do total europeu. Não seria aqui que encontrariam tranquilidade, pois em 1648 os cossacos revoltaram-se e acusaram os judeus de ter relações privilegiadas com o poder; destas refregas resultou a morte de 100.000 judeus e a sua expulsão (temporária) da região.

Bohdan Khmnelnytsky, líder da revolta dos cossacos, entra em Kiev, num quadro de Mykola Ivasiuk (1865-1937)

Ainda assim, a implantação judaica nos antigos territórios da Comunidade Polaco-Lituana (formalmente extinta em 1791) continuou, durante séculos, a ser muito superior à que se registava na Europa Ocidental e Central, onde os pogroms e as expulsões tinham começado séculos antes. E foi assim que, a partir de 1939, as tropas da Alemanha nazi, que, desde 1933, tudo fizera para se ver livre dos seus judeus (que representavam apenas 1% da população alemã), começaram, paradoxalmente, a conquistar territórios a Leste onde os judeus representavam até 10% da população. E foi para resolver este problema “inesperado” que os zelosos burocratas nazis conceberem o inconcebível: a Solução Final.

Pilhagem da judiaria de Frankfurt, 22 de Agosto de 1614, em gravura de autor anónimo

Batismo ou morte

São raros os anos dos séculos XIV e XV sem um episódio significativo de expulsão ou massacre de judeus na Europa, Norte de África e Próximo Oriente, de Erfurt a Fez, de Ragusa a Passau, de Arles a Moscovo, de Damasco a Salzburg.

Como escreve Simon Schama, em A história dos judeus vol. 1: Encontrar as palavras 1000 a.C.-1492 d.C., “nos domínios mais delirantes da imaginação do fim da Idade Média, os judeus eram criaturas monstruosas e vampirescas, condenadas a nunca conseguirem escapar à sua própria maldição de sangue” – uma maldição lavrada no Evangelho segundo S. Mateus, quando a turba judia que, enquanto Pilatos lava as suas mãos, escolhe poupar Barrabás e crucificar Cristo e aceita a responsabilidade dessa decisão: “que o sangue dele recaia sobre nós e os nossos filhos”.

Cristo frente a Pilatos, por Tintoretto, c.1566-67

“As pinturas da Paixão tornam-se mais visceralmente descritivas e […] a imagem dos judeus que tinham causado todos esses tormentos ao corpo do Salvador tornou-se correspondentemente mais rancorosa. As histórias de origem obscura, que representavam os judeus como capazes de se entregarem à crueldade mais gratuita, tornaram-se objeto de culto […] À luz destas obsessões judeofóbicas, a sede de sangue dos crucificadores nunca poderia ser saciada […] Houve uma loucura absoluta por toda a Europa, que se apoderou da imaginação popular dos cristãos a partir do século XIII, segundo a qual os judeus conspiravam para tentar arranjar uma hóstia fosse como fosse para depois a profanar” (Schama).

Painel 5 do retábulo “O milagre da hóstia profanada”, pintado por Paolo Ucello, c.1467-69, para o oratório da Confraria do Corpus Domini, na Igreja do Corpus Domini, em Urbino, Itália. Após ter profanado uma hóstia, que comparara a uma mulher cristã, um mercador judeu é exemplarmente punido: é queimado na fogueira, juntamente com a sua família

Com o alastramento destes boatos e deste estado de espírito malsão, também no relativo “oásis” de Sefarade, terminado o relativamente tolerante reinado de Afonso X de Castela, terminado em 1284, o ambiente se foi tornando mais hostil para com os judeus. A princípio, os governantes cristãos ibéricos – e em particular os de Aragão – tentaram travar a crescente fúria anti-semita, pois sabiam do valor dos judeus como “intermediários relativamente ao inimigo muçulmano. Os judeus falavam e escreviam árabe, traziam os conhecimentos árabes de astronomia, medicina e filosofia para o mundo cristão e, acima de tudo, podiam negociar com os poderes estabelecidos nos portos do Magrebe e do Egito. Os judeus não podiam, pessoalmente, ser proprietários de navios, mas os reis independentes de Maiorca e os soberanos de Aragão, depois deles, ordenaram aos armadores cristãos que recebessem a carga proveniente de terras muçulmanas enviada por judeus”, que eram o único sector da população “que podia viajar livremente, se não mesmo em completa segurança, através das fronteiras mediterrânicas da língua, da religião e dos costumes”.

Pedro I de Castela (reinado: 1350-66), que tinha como tesoureiro o judeu Samuel ha-Levi, tomou medidas para defender os judeus da fúria popular e inclusive fez executar cinco perpetradores de um pogrom, através de punições particularmente cruéis (um deles foi cozido vivo, o outro assado). Henrique de Trastámara, irmão bastardo e rival de Pedro na luta pelo trono de Castela (de que conseguiu apoderar-se em 1366), tirou partido do sentimento anti-judaico dominante na população: batizou Pedro I como o “Rei dos Judeus” e instigou pogroms e conversões forçadas.

Nesta intensificação do anti-semitismo desempenharam papel crucial as campanhas promovidas por fanáticos religiosos influentes como o arquidiácono de Écija e vigário-geral Ferrán Martínez (fl. 3.º quartel do século XIV), que pode ser visto como um dos principais responsáveis pela onde de pogroms que varreu Espanha em 1391: o bairro judeu de Barcelona foi arrasado, todos os judeus de Maiorca forma mortos ou convertidos à força e houve massacres em grande escala em Valência e Toledo – convém lembrar que Toledo já fora palco de violência anti-semita em 1349, quando os judeus tinham sido apontados como responsáveis pela Peste Negra, e em 1367, quando tinham sido incendiadas mil casas do bairro judaico. Ainda assim, na véspera do pogrom de 1391, Toledo possuía duas sinagogas e cinco casas dedicadas ao estudo dos textos sagrados hebraicos.

Graças às pregações inflamadas do frade dominicano Vicente Ferrer (1350-1419), cujo lema era “batismo ou morte”, e do frade franciscano Alonso de Espina (?-1496), o sentimento anti-judeu foi reforçando-se e os pogroms foram eclodindo, nomeadamente em 1453, em Córdova, e em 1471, em Segóvia. A campanha empreendida em 1411 em Toledo por Vicente Ferrer e a sua horda de flagelantes levou à conversão de boa parte dos judeus da cidade que não tinham sido mortos nos pogroms anteriores e à conversão da Sinagoga Maior (de estilo mudejar) na igreja de Santa María la Blanca.

São Vicente Ferrer, por Juan de Juanes, c.1445-50

Mas a animosidade anti-judaica em Toledo não esmoreceu com a conversão: em 1449, um novo imposto que recaira sobre a cidade, destinado a custear a guerra com Aragão e cuja cobrança fora confiada ao judeu converso Alonso Cota, gerou descontentamento popular contra os conversos, que foi capitalizado por Pedro Sarmiento, alcaide de Toledo, para fazer eclodir uma revolta que, a 5 de Junho, se traduziu em pilhagens e massacres um pouco por toda a cidade contra judeus e conversos, particularmente no bairro de la Magdalena, onde estes se concentravam. Sarmiento, que assumiu o controlo da cidade, desafiando a autoridade real, tomou a iniciativa pioneira de promulgar a Primera Sentencia-Estatuto de Limpieza de Sangre, que determinou o afastamento dos conversos de cargos públicos, invocando “as suas heresias, os seus crimes e as suas rebeliões contra os cristãos”: “Decretamos que os chamados ‘conversos’, descendentes de perversos antepassados judaicos, estão declarados por lei como infames e ignominiosos e inaptos para qualquer cargo público na cidade de Toledo ou para deterem qualquer tipo de autoridade, seja ela qual for, sobre os verdadeiros cristãos”. A Sentencia-Estatuto foi contestada por teólogos e juristas – e até pelo papa Nicolau V – mas não deixou de produzir efeitos práticos e de moldar mentalidades e atitudes.

Apesar da sucessão de conversões forçadas, massacres, incêndios e legislação discriminatória, os judeus e conversos de Toledo continuavam a suscitar o rancor dos cristãos-velhos: em 1467, o desagrado de um grupo de conversos perante um decreto que entenderam ser iníquo materializou-se em revolta e no assassinato de dois eclesiásticos. Em reação, concentraram-se na catedral de Toledo mais um milhar de cristãos-velhos que esmagaram a revolta dos cristãos-novos e, a 22 de Julho, incendiaram o bairro judeu, destruindo cerca de 1600 casas.

1492: Ano-charneira em Espanha

1491 não foi um bom ano para os judeus, que foram escorraçados de Ravena, em Itália, e de Thurgau, na Suíça, o que deixou este país praticamente limpo de judeus. Porém, 1492 seria verdadeiramente catastrófico, pois a ordem de expulsão abateu-se sobre a maior e mais próspera comunidade judaica da Europa.

1492 foi talvez o ano mais decisivo na história de Espanha, pois nele coincidiram:

1) A queda do reino de Granada, derradeiro (e muito debilitado) bastião muçulmano na Península Ibérica, culminando uma campanha militar financiada em boa parte por usurários judeus ou conversos com ligações próximas à corte dos Reis Católicos, como Isaac Abravanel (nascido em Lisboa e ex-tesoureiro de Afonso V de Portugal) e Abraham Senior.

▲ [A capitulação do reino de Granada: Muhammad II (à esquerda) rende-se a Fernando e Isabel. Quadro de Francisco Pradilla y Ortiz, 1882

2) A descoberta (involuntária) do Novo Mundo por um desnorteado marinheiro genovês ao serviço da coroa espanhola e guiado pelos conselhos e pela tecnologia de navegação do judeu Abraão Zacuto (Avraham Zacut), astrónomo de D. João II de Portugal;

3) A promulgação pelos Reis Católicos – Fernando II de Aragão e Isabel I de Castela – do Decreto do Alhambra (também conhecido como Édito de Granada), publicado a 31 de Março e que determinava que todos os judeus deveriam converter-se ao cristianismo ou abandonar os reinos de Aragão e Castela (e respetivas possessões) até 31 de Julho.

Por esta altura, metade da população judaica fora já “persuadida” a abraçar o cristianismo, mas esta aparente vitória acabara por revelar-se dececionante para os que tinham pugnado por ela. Como escreve Chris Lowney, “muitos dos que tinham exigido a conversão [dos judeus] ficavam abespinhados por ver que os cristãos-novos se tinham integrado com sucesso na sociedade civil e até alcançavam um estatuto social e económico superior ao dos cristão ‘puros’. Um novo ciclo de ressentimento começou a fermentar”, assente numa visão dos conversos que não seria muito diversa do retrato que o padre Andrés Bernáldez (c.1450-1513), capelão do Arcebispo de Sevilha e autor da Historia de los Reyes Católicos don Fernando e doña Isabel, deles esboçou: “Eram na sua maioria gente usurária e de muitas artes e manhas, porque todos viviam de expedientes relaxados e no comprar e no vender não tinham consideração pelos cristãos. Nunca quiseram abraçar os labores de arar e cavar, nem de andar pelos campos criando gado, nem os ensinavam aos filhos, apenas tinham ofícios urbanos e de estar sentados, ganhando o sustento com pouco trabalho”.

A fim de evitar a reversão dos cristãos-novos às suas antigas práticas, os Reis Católicos tinham solicitado ao papa em 1478 o estabelecimento em Espanha da Inquisição. Esta tinha por principal missão aferir a sinceridade das práticas cristãs, sobretudo entre os conversos, e produziu o primeiro auto-de-fé em 1481, em Sevilha. Sob o comando do implacável e expedito Tomás de Torquemada, que assumiu a direção em 1483, os autos-de-fé foram alastrando pelos reinos de Castela e Aragão – só no ano de 1490 e só em Toledo, 422 conversos foram queimados por (supostamente) terem revertido para a prática do judaísmo. No ano-charneira de 1492 estavam ativos tribunais do Santo Ofício em oito cidades espanholas e estes não precisavam de provas substanciais para prenderem e torturarem conversos: por vezes bastava que estes tivessem mantido hábitos culinários da sua antiga comunidade, como o de preferir “cebolas e alhos fritos em azeite em vez de banha”, como apontava o faro inquisitório do padre Andrés Bernáldez.

Auto-de-fé presidido por Domingo de Guzmán, por Pedro Berruguete, c.1493-99. Domingo de Guzmán (1170-1221), fundador da ordem dos frades dominicanos, faleceu antes de a Inquisição ter sido instituída em 1231, na Lombardia, mas, no final do século XV, a Inquisição Espanhola encomendou este quadro fantasioso para forjar uma legitimidade histórica que não possuía; o embuste funcionou tão bem (apesar do flagrante anacronismo) que os protestantes germânicos converteram Domingo de Guzmán e os dominicanos num símbolo dos desmandos da Inquisição

Os Reis Católicos – sobretudo Isabel, influenciada pelo seu novo confessor, o intolerante franciscano Francisco Jiménez de Cisneros (futuro Arcebispo de Toledo e Primaz de Espanha) – suspeitavam de que, apesar da força dissuasora dos autos-de-fé, os judeus que se mantinham fiéis à sua religião eram uma influência perniciosa sobre os conversos e induziriam muitos destes a praticar em segredo a sua fé, pelo que decidiram arrancar o mal pela raiz.

O Grande Inquisidor Tomás de Torquemada exorta os Reis Católicos a expulsar os judeus de Espanha: Quadro por Emilio Sala, 1889

A expulsão dos judeus de Sefarade

Na verdade, o Édito de Granada “apenas” veio alargar a toda a Espanha as medidas de expulsão que já tinham vindo a difundir-se por diversas cidades e regiões, nomeadamente em 1483, quando os judeus foram expulsos da Andaluzia, “que era considerada a província mais infetada pela peste da judaização” (Simon Schama, em A história dos judeus).

O decreto de 1492 levou cerca de 200.000 judeus espanhóis a converter-se, enquanto cerca de 100.000 terão sido expulsos. As condições de expulsão eram particularmente duras: os judeus só podiam levar consigo aquilo que fossem capazes de carregar, o que os forçou a vender as suas casas, propriedades e bens pouco portáteis, frequentemente por preços irrisórios, já que o mercado estava saturado do lado da oferta. Porém, o decreto também lhes interditava que saíssem de Espanha com ouro, prata ou joias; alguns judeus converteram o seu dinheiro em mercadorias de alto valor e facilmente transportáveis, como especiarias ou tecidos finos, mas depararam-se com uma dificuldade difícil de ultrapassar: foi proibida a saída de burros de Espanha. Assim, toda a riqueza que os judeus expulsos poderiam levar consigo era aquela que fossem capazes de carregar aos ombros.

Boa parte dos que escolheram o exílio – há quem sugira um número tão levado quanto 150.000 – dirigiram-se para Portugal, onde D. João II se manifestou disposto a acolhê-los, depois de, naturalmente, cobrar uma taxa pela admissão. Mas Portugal não representou um refúgio seguro: alguns foram alvo de conversões forçadas, outros reduzidos à escravatura e João II teve ainda a bizarra e desumana ideia de subtrair algumas centenas de crianças judias às suas famílias, doutriná-las na fé cristã e enviá-las para colonizar a insalubre ilha de São Tomé, onde, inevitavelmente, sucumbiram quase todas.

Os restantes judeus mal tiveram tempo para começar a refazer as suas vidas num novo país, pois quatro anos volvidos, em 1496, o rei D. Manuel I deu aos judeus e aos muçulmanos um prazo até Outubro do ano seguinte para se converterem ou abandonarem Portugal (ver O dia em que os judeus foram expulsos de Portugal). Aparentemente, a decisão do rei português foi uma contrapartida oferecida aos Reis Católicos pela mão da sua filha mais velha, Isabel de Aragão, com a qual Manuel I contraiu matrimónio nesse mesmo ano. Porém, ao ser advertido pelos seus conselheiros para o risco de a expulsão dos judeus poder traduzir-se numa fuga de capitais, Manuel I mudou de tática: impôs a conversão a todos os judeus, sem lhes dar a possibilidade de deixar o reino.

Em teoria, em 1497 teria deixado de haver judeus em Portugal, tendo sido todos convertidos em cristãos-novos, mas tal não bastou para aplacar o sentimento anti-semita reinante na população, como atesta o pogrom de 1506 em Lisboa, que terá causado 2000 vítimas e terá confirmado aos cristãos-novos que Portugal não era um país seguro – foi nesta altura que muitos abandonaram o país. Muitos buscaram refúgio no Império Otomano, nomeadamente em Istambul (que se tornara, entretanto, na cidade com maior população judaica da Europa), Izmir (a antiga Smyrna dos gregos, hoje na Turquia), Salónica (hoje Thessaloniki, na Grécia); outros no Sultanato de Marrocos, nomeadamente em Tetuan. Outros ainda buscaram refúgio no Próximo Oriente, sobretudo em Damasco, Alepo, Baghdad e Alexandria. Deve realçar-se que, na maioria dos casos, os refugiados sefarditas se fundiram nestas cidades com as comunidades judaicas aí presentes há séculos, pelo que as particularidades da “ identidade sefardita” sofreram um efeito de diluição, que a passagem dos séculos só viria a acentuar.

Festa judia em Tetuan, por Alfred Dehodencq (1865)

Os destinos mais comuns na Europa foram Livorno e Ferrara (Itália), Antuérpia (hoje na Bélgica), Amesterdão e Hamburgo, cidades escolhidos por nelas já existirem comunidades judaicas – a de Ferrara, por exemplo, fora fundada no século XII, por judeus ashkenazy expulsos do Sacro Império Germânico. Outros sefarditas atravessaram o Atlântico e instalaram-se no Brasil, no Suriname, nas Antilhas sob domínio holandês (nomeadamente em Curaçao) e até em Nova Amesterdão (futura Nova Iorque).

Para colocar o decreto de 1496 de Manuel I em contexto, é bom ter presente que nesse mesmo ano o sacro imperador germânico Maximiliano I ordenou a expulsão dos judeus das regiões austríacas da Estíria (Steyr) e Wiener Neustadt e que nos anos seguintes houve expulsões de Nuremberga (em 1499), Nápoles (em 1510), Regensburg (em 1519) e Pressburg (hoje Bratislava, na Eslováquia, em 1526). Manuel I limitou-se a fazer o que outros governantes faziam pela Europa fora e se nalguma coisa Portugal se distinguiu foi por ter a expulsão ter tido consequências mais lesivas para o país, uma vez que os judeus e cristãos-novos desempenhavam em Portugal papel mais crucial no tecido económico, financeiro e científico do que nos outros locais acima mencionados.

Sinagoga portuguesa de Amesterdão, por Emanuel de Witte, c.1680

Em 1871, Alexandre de Herculano no célebre discurso sobre as “Causas da decadência dos povos peninsulares” afirmou que a “tolerância pelos mouros e judeus, raças infelizes e tão meritórias, será sempre uma das glórias do sentimento cristão da Península da Idade Média” e que a expulsão de “judeus e mouros, raças inteligentes, industriosas, a quem a indústria e o pensamento peninsulares tanto deveram […] tem quase as proporções duma calamidade nacional”.

Auto-de-fé no Terreiro do Paço, numa gravura do século XVI

A expulsão dos moriscos

É frequentemente olvidado que o decreto de 1496 que dava a escolher aos judeus entre a conversão e a expulsão abrangia também os muçulmanos, aspeto em que Portugal se antecipou a Espanha.

Enquanto do lado português a Reconquista fora concluída em 1249, esta só tardiamente chegara ao Sul de Espanha, pelo que os muçulmanos representavam ainda uma fração tão significativa da população que teria sido impossível erradicá-los no final do século XV sem causar grandes tumultos e a destruição do tecido económico. As primeiras conversões forçadas em massa tiveram lugar em Granada em 1499 e foram promovidas pelo Arcebispo Francisco Jiménez de Cisneros, contrariando os termos da rendição do reino de Granada e causando a sublevação dos mudéjares (os muçulmanos que viviam em território cristão). Três anos depois, a conversão forçada dos muçulmanos foi alargada a todo o reino de Castela e, em 1526, a todo o reino de Aragão.

As conversões forçadas de muçulmanos pelo Arcebispo Francisco Jiménez de Cisneros. Quadro de Edwin Long, 1873

As conversões forçadas limparam, teoricamente, Espanha de muçulmanos, mas, tal como acontecia com os cristãos-novos, os cristão “puros” duvidavam da solidez da fé dos “moriscos”, que continuavam a viver nas suas comunidades e a observar os seus costumes. Em 1568, quando um decreto tentou cercear-lhes as liberdades e impor-lhes a assimilação em todos os domínios (língua, vestuário, festividades), os “moriscos” do antigo reino de Granada sublevaram-se, no episódio que ficou conhecido como a Revolta das Alpujarras, em 1568-71, que resultou na deportação de 80.000 “moriscos” granadinos para vários pontos do reino de Castela, de forma a diluir o seu potencial de rebelião.

Em 1609 Filipe III de Espanha entendeu que a evolução da demografia lhe permitia eliminar o problema pela raiz e deu início à expulsão de todos os “moriscos” de Espanha, fosse qual fosse o seu grau de assimilação, num processo conduzido região a região e que ficou concluído em 1613.

Partida dos “moriscos” de Valência, por Pere Oromig, 1616

Ao contrário do que se passou com as expulsões de judeus, cujas estimativas são pouco fiáveis e muito variáveis, a administração de Filipe III deixou registos precisos sobre a amplitude da expulsão dos “moriscos”: foram ao todo 270.000, a maioria oriundos de Valencia e Aragão, e dispersaram-se sobretudo pelo Norte de África, com predominância de Marrocos (80.000) e Tunes (outros 80.000). Escassos milhares tentaram estabelecer-se em Itália, mas foram escorraçados – nem o papa se mostrou disposto a acolher estes duvidosos cristãos nos Estados Pontifícios – e acabaram por juntar-se aos sefarditas exilados em Salónica e Istambul.

“A expulsão dos moriscos”, por Gabriel Puig Roda, 1894

Esplendores da diáspora sefardita portuguesa

Entretanto, em Portugal, Manuel I sentira, como os Reis Católicos, a necessidade de assegurar que os cristãos-novos portugueses não continuavam a praticar a sua fé em segredo e em 1515 solicitou ao papa autorização para estabelecer a Inquisição em Portugal. A autorização só veio em 1536, já no reinado de João III e vários empecilhos burocráticos e atritos (e quiçá alguns subornos pagos por cristãos-novos abastados) fizeram com que o primeiro auto-de-fé só tivesse lugar em 1540 e o combate à “heresia” (entenda-se, o judaísmo) só começasse a funcionar em pleno em 1548. A instauração da Inquisição constituiu um forte incentivo à emigração dos cristãos-novos que se tinham quedado por Portugal, mas era preciso escolher bem para onde se fugia, já que o Santo Ofício não tardou a estender o seu braço às possessões ultramarinas portuguesas: chegou a Goa em 1560 e ao Brasil em 1595 (aqui sob a forma de tribunal “itinerante”, dadas a vastidão do território e a rarefação da população).

Mapa da diáspora sefardita

Enquanto no império português “a Inquisição pesava sobre as consciências como a abóbada de um cárcere” (Alexandre Herculano), os judeus e cristãos-novos portugueses que tinham escolhido o exílio na Europa setentrional iam florescendo sob uma atmosfera social e intelectual mais desanuviada do que a da Península Ibérica. Entre os mais famosos estão o filósofo Baruch Spinoza (1632-1677, Benedito/Bento Espinosa na versão portuguesa), nascido em Amesterdão e com raízes paternas na Vidigueira, e o economista David Ricardo (1772-1823), nascido em Londres de uma família de cristãos-novos portugueses que se refugiara na Holanda.

Mas vale a pena mencionar também Leonora Duarte (1610-1678), uma das raras mulheres compositoras do século XVII, nascida em Antuérpia numa abastada e culta família de joalheiros e comerciantes de diamantes. Leonor tocava viola da gamba e as irmãs também possuíam aptidões musicais; o pai, Gaspar, tocava cravo e era amigo de Ruckers e Couchet, os dois mais conceituados fabricantes de instrumentos de tecla da época; o irmão mais novo de Leonor, Diego, reuniu uma coleção de 200 quadros que, além de vários Vermeer de temática musical, incluía obras de Rafaello, Holbein, Tiziano, Rubens e Van Dyke; e os serões na casa dos Duarte em Antuérpia acolhiam figuras gradas das artes & letras dos Países Baixos e Inglaterra.

Sinfonia em 5 partes n.º 5, de Leonora Duarte, pelo ensemble Fretwork, do álbum Birds on fire (Harmonia Mundi)

Ainda mais fascinante é a figura de Gracia Mendes Nasi (1510-1569, também conhecida como Beatriz de Luna ou simplesmente A Senhora), nascida em Lisboa numa família de cristãos-novos aragoneses que buscara refúgio em Portugal após o édito de expulsão de 1492. Nasi casou aos 18 anos com o tio materno, Francisco Mendes Benveniste (Tzemah Benveniste), próspero banqueiro e negociante de especiarias. A instauração da Inquisição em Portugal em 1536 fez com que Gracia se mudasse para Antuérpia, onde assumiu, com a irmã Brianda (casada com Diogo Mendes, irmão de Francisco), a direção da sucursal da empresa familiar. O falecimento de Francisco Mendes, em 1538 e do seu irmão Diogo, em 1543, deixou a gestão do império dos Mendes-Benveniste nas mãos de Gracia e da irmã.

Fazendo uso da sua fortuna, Gracia financiou a criação de uma “rede de evasão” destinada a auxiliar os cristãos-novos que pretendiam deixar Portugal e Espanha – alguns fugitivos eram transportados no porão dos navios da empresa que navegavam de Lisboa para Antuérpia. Em 1544, Gracia mudou-se para Veneza, onde existia uma importante comunidade judaica e onde continuou a prosperar no comércio de especiarias e tecidos.

Tem sido sugerido que este retrato realizado c.1540 por Agnolo Bronzino representa Gracia Mendes Nasi

Imbróglios jurídico-fiscais decorrentes da partilha da herança dos Mendes-Benveniste com a irmã Brianda, levaram Gracia a, em 1551, trocar Veneza (cujo regime fiscal lhe era pouco favorável) por Ferrara, cuja comunidade de judeus sefarditas era suficientemente rica e poderosa para se atrever a praticar a sua religião às claras. Em Ferrara, Gracia desenvolveu também atividade mecenática, financiando a publicação de obras de judeus sefarditas e da Bíblia de Ferrara (1553), uma tradução da bíblia hebraica para ladino (a língua dos judeus sefarditas), realizada pelo judeu português Abraham Usque.

Em 1553, Gracia foi convidada pelo sultão Solimão o Magnífico (um dos seus clientes) a estabelecer-se no Império Otomano – assim Gracia trocou Ferrara por Salónica e, depois, por Istambul.

Judeus no Império Otomano, século XVII

Em 1556 voltou a dar preciosa ajuda à comunidade judaica: o porto de Ancona, que fazia parte dos Estados Pontifícios, albergava uma florescente comunidade sefardita, mas a ascensão ao papado, sob o nome de Paulo IV, do cardeal Gian Pietro Carafa, um declarado anti-semita, mudou tudo: a Inquisição foi enviada para a Ancona, os judeus foram remetidos para um ghetto, as suas propriedades e bens foram confiscados e cerca de cem conversos suspeitos de continuarem a praticar os ritos judaicos foram presos e ameaçados com a fogueira. Gracia recorreu à sua influência sobre Solimão o Magnífico, que escreveu ao papa, pedindo-lhe para libertar os presos e devolver as propriedades e bens confiscados, sem, todavia, conseguir demover Paulo IV da sua sanha anti-semita. A pragmática e determinada Gracia respondeu com uma manobra inédita: recorrendo à sua extensa rede de contactos e clientes e mobilizando a comunidade judaica do Levante, impôs um bloqueio comercial ao porto de Ancona, levando a que o conselho municipal se dirigisse ao papa, pedindo-lhe para retirar a Inquisição da cidade, sob pena de arruinar o comércio.

▲ Eugène Ferdinand, Victor Delacroix

Os sefarditas e o Holocausto

Da Copenhaga a Argel, de Shiraz a Lima, de Marrakesh a Kishinev, a história dos judeus ao longo dos séculos XVI a XIX continuou a ser pontuada por fogueiras, expulsões, conversões forçadas, sinagogas arrasadas e turbas enfurecidas. A Inquisição foi formalmente extinta em Portugal em 1821, após um longo declínio – perdera muita da sua virulência anti-semita quando o país fora governado pelo Marquês de Pombal, que a colocou ao serviço dos seus desígnios políticos. Porém, o anti-semitismo continuou bem vivo no seio da Igreja Católica: em 1871, o papa Pio IX referia-se aos judeus como “um bando de cães, que pululam nas ruas de Roma, uivando e importunando-nos onde quer que estejamos” e só em 1968, no Concílio Vaticano II, a Igreja Católica retirou a acusação de deicídio que impendia sobre os judeus.

Capa de um número de 1893 de La Libre Parole, publicação periódica dirigida por Édouard Drumont, fundador da Liga Anti-Semita de França. Na legenda lê-se “A sua Pátria”, sugerindo que o judeu é apátrida por natureza e aspira a dominar o mundo]

Na segunda metade do século XIX, embora os massacres de judeus tenham prosseguido com inquietante frequência na bacia mediterrânica e Médio Oriente, foi no Império Russo que o anti-semitismo começou a assumir maiores proporções: em 1881-84 tiveram lugar mais de 200 episódios de violência anti-semita, com os episódios mais mortíferos a ter lugar em Kiev, Varsóvia e Odessa. Não é por acaso que a palavra hoje utilizada um pouco por todo o mundo para designar massacres de judeus – pogrom – tenha origem russa e tenha o primeiro uso atestado em 1882.

Uma nova vaga de pogroms teve lugar em 1903-06, incidindo sobretudo na Ucrânia e Bessarábia e sendo alguns deles incitados ou até ativamente organizados pelo exército e pela polícia secreta czarista. Esta onda de violência anti-semita foi um dos principais fatores a impulsionar a migração em massa de judeus do Leste Europeu para os EUA na viragem dos séculos XIX/XX.

Vítimas do pogrom de Kinishev (hoje Chisinau, na Moldávia), em 1903

O período de conflitos e anarquia que se seguiu à Revolução de Outubro de 1917 propiciou novo surto de pogrom, com 30.000 a 70.000 judeus a serem massacrados em 1300 incidentes na Ucrânia só em 1919.

Estes sucessivos surtos de violência incidiram sobretudo sobre os judeus ashkenazy e voltariam eles a ser as principais vítimas do Holocausto perpetrado pelos nazis umas décadas depois. Há várias razões que explicam que os sefarditas tenham sofrido proporcionalmente menos durante a II Guerra Mundial:

1) A guerra poupou alguns países e regiões com grandes comunidades sefarditas, como a Turquia, o Próximo Oriente e as regiões mais populosas do Egito (nomeadamente Alexandria).

2) A presença alemã na Líbia e Tunísia foi breve e cingiu-se a unidades de combate, não incluindo os “batalhões de extermínio” que tão tremendos massacres cometeram na Europa de Leste; para mais a guerra nesta região desenvolveu-se numa sucessão de avanços e recuos, por vezes muito rápidos, não tendo havido tempo e contexto para os alemães consolidarem as estruturas administrativas e repressivas que instalaram na Europa ocupada. Além disso, os judeus do Norte de África estavam disseminados entre a população árabe e, aos olhos dos alemães, não se distinguiam daqueles no aspeto físico, nas vestes, nos usos ou na língua.

3) Em Itália havia importante comunidades judaicas – perfazendo cerca de 40.000 a 50.000 judeus em 1939 – mas o regime de Mussolini, embora tendo promulgado duras leis discriminatórias contra os judeus, não passou à sua eliminação física. Tal só veio a acontecer a partir de setembro de 1943, quando, na sequência da queda de Mussolini, os alemães assumiram o controlo de parte do país, sob a égide do estado-fantoche da República Social Italiana. O Holocausto em Itália foi, portanto, limitado no tempo e no espaço (o sul da península já estava sob controlo aliado), de forma que “apenas” causou 7800 vítimas.

Autoridades nazis procedem ao “inventário” dos homens judeus de Salónica, julho de 1942

Os sefarditas que mais sofreram foram os da Grécia e em particular os de Salónica, cidade que albergava 56.000 judeus, dos quais apenas sobreviveram 1950. A comunidade sefardita de Salónica era um alvo muito conspícuo, mas no resto do país, a presença sefardita era mais diluída e os seus elementos estavam mais integrados na sociedade grega, pelo que os alemães tiveram mais dificuldade em arrebanhá-los e enviá-los para os campos de extermínio e, numa ou outra ilha isolada do Mar Egeu, graças à ajuda da população grega, a maior parte dos judeus conseguiu escapar à perseguição nazi. No cômputo geral, a taxa de extermínio de judeus na Grécia foi de 81%, mas, para que não se pense que o anti-semitismo era uma exclusividade alemã, na zona da Grécia sob ocupação búlgara a taxa de extermínio de judeus foi de 90%.

“Una matica de ruda” (Uma grinalda de rosas), romance sefardita (em ladino) da ilha de Rodes, no Mar Egeu, por Montserrat Figueras (soprano) e Hespèrion XX, com direção de Jordi Savall, do álbum Diáspora Sefardí (Alia Vox)

O reino da Jugoslávia albergava em 1931 um total de 68.000 judeus, 1/3 dos quais eram sefarditas e os restantes ashkenazy, associados em 114 comunidades. Os ashknenazy estavam concentrados na Croácia e Vojvodina, os sefarditas na Bósnia, Sérvia, Dalmácia e Macedónia.

Quando os nazis chegaram, em 1941, o total de judeus rondava os 82.000. Os nazis desmembraram o reino, criando um estado-fantoche “independente” na Croácia, onde existiam c.39.000 judeus, e ocuparam a Sérvia, onde existiam c.16.000 judeus.

Casal judeu com vestuário tradicional, Sarajevo, 1900

Enquanto na maior parte da Europa ocupada os judeus foram arrebanhados e enviados para campos de extermínio em território polaco e alemão, no Estado Independente da Croácia a maior parte do “trabalho” foi realizado in situ e pelas mãos dos próprios croatas: a Ustaše, organização fascista e anti-semita croata colocou no extermínio de judeus um zelo e uma brutalidade comparáveis aos dos nazis alemães, pelo que dos 30.000 judeus croatas exterminados apenas 6200 o foram nos campos de morte na Europa Central. Pode parecer estranho que a sanha persecutória da milícia ustaši tenha poupado 9000 judeus croatas, mas estes não escaparam devido à inépcia, falta de empenho ou benevolência dos ustaši mas porque se juntaram aos guerrilheiros nas montanhas.

Execução de judeus por ustaši perto do campo de concentração de Jasenovac, c.1942-43

Na Sérvia, foram exterminados 14.500 judeus (90% do total), soma para que contribuiu a colaboração ativa da Zbor ou Movimento Nacional Jugoslavo, organização fascista pan-sérvia liderada por Dimitrije Ljotić. Considerando toda a Jugoslávia, foram exterminados 68.500 judeus (83% da população).

Autoridades nazis procedem ao “inventário” dos homens judeus de Belgrado, Abril de 1941

Havia judeus sefarditas espalhados um pouco por toda a Europa – os de origem portuguesa representariam cerca de 5000 dos 140.000 judeus da Holanda, por exemplo – mas nem Francisco Franco nem Oliveira Salazar se empenharam em ajudá-los a escapar à perseguição movida pelos nazis, embora ambos tivessem autorizado que Espanha e Portugal funcionassem como países de trânsito para refugiados com destino a outros países (sobretudo América do Norte e do Sul). Franco, que na juventude dera mostras de alguma inclinação filo-semita (corriam rumores de que descenderia de cristãos-novos), acabou, após a vitória na Guerra Civil, por adotar por vezes um discurso alinhado com a estridente retórica anti-semítica de Hitler, mas sem a colocar em prática. Salazar não apreciava nem o anti-semitismo nem outras facetas radicais do nacional-socialismo e não alterou o tratamento dispensado aos judeus com nacionalidade portuguesa.

Ilustração de capa da edição espanhola de 1930 dos Protocolos dos Sábios de Sião

As atitudes de Franco e Salazar em relação à perseguição nazi aos judeus acabam por espelhar o comportamento dúbio e dúplice que lhes permitiu manter a neutralidade durante a II Guerra Mundial. Uma das preocupações fulcrais de ambos os ditadores no que aos judeus dizia respeito foi o de evitar que se formassem ou reforçassem as comunidades judaicas já existentes nos respetivos países: manifestaram disposição para acolher um número limitado de refugiados judeus sefarditas mas na condição de não permanecerem no país. Foram os diplomatas espanhóis e portugueses na Europa ocupada (ou em vias de ocupação) pela Alemanha que acabaram por assumir ativamente o auxílio aos judeus, através da concessão liberal de vistos a judeus com nacionalidade espanhola e portuguesa (e por vezes também a outros judeus sefarditas sem vínculos formais a Espanha ou Portugal). Mas estas atuações foram feitas quase sempre a título individual e, por vezes, desobedecendo a ordens dos seus governos e colocando em risco a sua carreira (como no célebre caso de Aristides de Sousa Mendes).

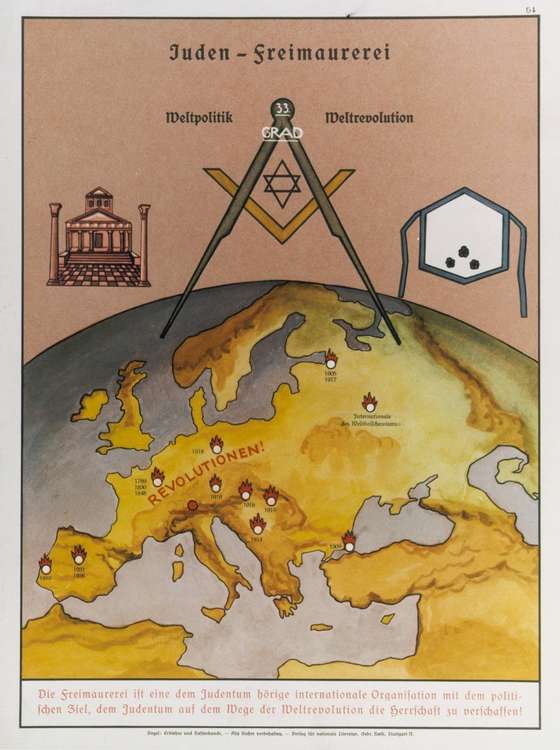

Cartaz de propaganda anti-semita nazi de 1935, denunciando a existência de um complot judaico-maçónico por trás de numerosas revoluções e mudanças de regime na Europa, nomeadamente do 5 de outubro de 1910 em Portugal e da Proclamação da II República Espanhola em 1931

Convém, todavia, colocar a atitude Franco e Salazar em contexto: a maioria dos países – e até aqueles que estavam em guerra com a Alemanha – não tiveram políticas de vistos ou de acolhimento mais generosas do que as de Espanha e Portugal. E é bom lembrar que, em 1938, quando Hitler “apenas” pretendia expulsar os judeus da Alemanha, a Conferência de Évian, que deveria ter servido para decidir quotas e condições de acolhimento para refugiados judeus, foi um absoluto fiasco: ninguém queria receber judeus, mesmo sabendo que as suas vidas corriam perigo (ver “Como serias tu em Auschwitz?”).

O Grande Ajuste de Contas

Chegados à viragem dos séculos XX/XXI, dando sinais de pouco ou nada termos aprendido com a História, o anti-semitismo continua vivo na Europa, embora raramente se manifeste da forma violenta que era usual nos séculos anteriores ou seja sequer expresso abertamente. Alguns estudos de opinião revelam que há percentagens apreciáveis de europeus a entender que os judeus detêm demasiado poder financeiro e manobram o poder político na sombra – não é o mesmo que acreditar literalmente nas atoardas dos Protocolos dos Sábios de Sião, mas é inquietante.

Por outro lado, emergiu em anos mais recentes, entre quem desaprova a (cada vez mais lamentável) atuação do Governo de Israel no que diz respeito ao povo palestino, uma forma enviesada de anti-semitismo que resulta de se confundir o Governo de Israel com a nação israelita e esta com os judeus.

Entretanto, uma nova forma de insanidade tomou conta dos espíritos: crendo que a História chegou ao seu termo, há quem se julgue em posição privilegiada para julgar os atos e palavras do passado à luz da ética e dos usos do presente e desencadeie campanhas para reparar injustiças e iniquidades ocorridas há séculos. As exigências de ajustes de contas têm partido de grupos que se veem como legítimos herdeiros de quem foi oprimido, maltratado e espoliado e costumam dirigir-se a nações europeias que são vistas como herdeiras e beneficiárias diretas dos opressores de antanho, exigindo a estas pedidos formais de desculpa e até avultadas indemnizações financeiras.

Alguns destes clamores por justiça partem de grupos étnicos difusos e multinacionais, como é o caso dos descendentes dos escravos africanos levados para o outro lado do Atlântico pelos europeus a partir do século XVI (ver Escravatura: Culpa, ressentimento e histórias mal contadas), outras vezes é um país que interpela diretamente a antiga potência colonial, como foi o caso da carta enviada em 2019 pelo presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador a Filipe VI de Espanha, solicitando que “o Reino de Espanha expresse de forma pública e oficial o reconhecimento dos agravos causados” por Hernán Cortés no “território da atual República Mexicana”, 500 anos antes (ver México vs. Espanha: Quanto séculos são precisos para apagar esta mágoa?).

A proliferação destas acusações e pedidos de reparações instilou entre muitos europeus uma má-consciência em relação aos seu passado, levando alguns governos a oferecer-se espontaneamente para reparar alguns desses agravos históricos. Foi o caso de Espanha e Portugal, que, mais de cinco séculos depois da expulsão dos judeus, se propuseram conceder a nacionalidade a quem quer que provasse deles descender, mesmo que nunca tivesse posto pé na Península Ibérica.

O Monumento à Tolerância, por Eduardo Chilida, em Sevilha, inaugurado em 1992, foi erguido no local onde foram executados cinco membros de uma família judia, quando da expulsão de 1492

A legislação espanhola já antes permitia aos descendentes da diáspora sefardita obter nacionalidade espanhola – o primeiro passo nesse sentido foi dado por Primo de Rivera em 1924 – mas requeria um mínimo de dois anos de residência em território espanhol. A lei de 2015 aboliu esse requisito, mas exigiu que os candidatos demonstrassem domínio da língua espanhola ou do ladino (judeu-espanhol) e conhecimento da história e cultura espanholas – resultou daqui que menos de 1/10 dos 130.000 candidatos surgidos entre 2015 e 2019 conseguissem obter passaporte espanhol. A “oferta” espanhola tinha também uma limitação temporal: foi anunciado antecipadamente que esta “porta” estaria aberta apenas durante quatro anos. Foi encerrada em Outubro de 2019, o que naturalmente fará muitos candidatos precipitar-se para a “porta” que permanece aberta.

Já as alterações à Lei da Nacionalidade portuguesa realizadas em 2013 criaram um quadro bem mais permissivo: na prática, basta que as comunidades israelitas de Lisboa ou do Porto deem como válidos os documentos que comprovam que os candidatos descendem de judeus que viviam em Portugal na viragem dos séculos XV/XVI. Podem não ser capazes de localizar Portugal num mapa ou nomear algum português para lá de Cristiano Ronaldo, podem ter a sua herança genética sefardita diluída para proporções homeopáticas por 15 gerações de casamentos com judeus de outras proveniências e com não-judeus, podem não ter qualquer vínculo com a cultura sefardita para lá da recordação vaga de uma canção de embalar em ladino que ouviu a uma tia-avó de Salónica – mas, na ótica desta lei, é como se tivessem sido expulsos de Portugal pelo Governo de Pedro Santana Lopes.

A proposta de voltar a impor aos descendentes de sefarditas requisitos de vinculação a Portugal similares aos que são exigidos a outros requerentes de nacionalidade portuguesa desencadeou de imediato uma reação virulenta: os defensores de tal proposta foram acusados de racismo, anti-semitismo e “iliteracia histórica” e José Ruah, dirigente da Comunidade Israelita de Lisboa, teve a elegância de comparar a deputada do PS Constança Urbano de Sousa, ao “inquisidor-mor do Reino” (ver Lei dos sefarditas: perceções e factos).

Auto-de-fé na Plaza Mayor de Madrid, a 30 de Junho de 1680, uma cerimónia que contou com a augusta presença de Carlos II, a esposa e a mãe, no camarote real (ao fundo, ao centro). Quadro de Francisco Rizi, 1683

Nas últimas décadas, o Estado de Israel e as comunidades judaicas espalhadas pelo mundo têm aperfeiçoado uma estratégia que combina a vitimização e a capitalização do sofrimento dos judeus (exposta no livro de 2000 The Holocaust industry: Reflections on the exploitation of Jewish suffering, de Norman Finkelstein) com um patrulhamento agressivo do espaço mediático, liderado pela Anti-Defamation League (ADL), em busca de qualquer artigo, comentário, gesto, sketch humorístico ou cartoon que possa ser entendido como ofensivo para os judeus (a título de exemplo, a ADL classificou o cartoon de António sobre Netanyahu e Trump, publicado originalmente no Expresso em de Abril de 2019 e republicado no New York Times, como “propaganda anti-semítica da mais infame estirpe”).

A acusação de “iliteracia histórica” lançada sobre quem ousa discordar do propósito de compensar os judeus de hoje por agravos cometidos há séculos sobre os seus antepassados não é um mero chavão retórico, revela uma visão do mundo que pode ser resumida assim: os judeus são detentores da única versão autorizada da História, desempenham nela sempre o papel de vítimas e quem deles discorda é (ou poderia ser, se as circunstâncias o proporcionassem) um carrasco ou, na melhor das hipóteses, é conivente com os carrascos. Nesta mundividência totalitária está tudo previsto, inclusive que um judeu (como Norman Finkelstein, que é filho de dois sobreviventes do gueto de Varsóvia e dos campos de Majdanek e de Auschwitz) possa estar desalinhado da única versão autorizada da História: esta ovelha tresmalhada faz, obviamente, parte da categoria dos “self-hating Jews” e é necessariamente inimputável.

Esta combinação de vitimização e “bullying” é primária, intelectualmente desonesta e extraordinariamente eficaz, até porque nenhum interlocutor moderado e razoável aprecia ser equiparado a Tomás de Torquemada ou a Joseph Goebbels mal entra em campo, pelo que tende a remeter-se ao silêncio. Esta retirada deixa do outro lado do debate apenas os verdadeiros anti-semitas, o que permite ao lado judaico (ou pró-judaico) concluir triunfalmente: “Veem como tínhamos razão? Quem discorda de nós é anti-semita”.

Prisioneiros do passado

O entendimento simplório, maniqueísta e anacrónico da História só produz equívocos e a ideia de tomar medidas para compensar “enormes erros” e “malfeitorias” cometidos há séculos entre nações e/ou grupos étnicos é absurda. E não há melhor forma de o perceber do que extrapolar os conceitos de nacionalidade e de reparação de agravos históricos que estão subjacentes às facilidades concedidas aos descendentes de sefarditas pela presente lei portuguesa da nacionalidade.

Se a história da Humanidade é (desgraçadamente) feita sobretudo de expulsões, invasões, genocídios, opressões e conversões e assimilações forçadas, porquê pretender apenas reparar os éditos de expulsão de 1492 e 1496? Tome-se o caso dos “moriscos”, que foram, mais ou menos pela mesma altura, vítimas de tratamento similar ao que foi dispensado aos judeus: conversão forçada, expulsão, confisco de terras e bens. Urge pois conferir nacionalidade portuguesa ou espanhola a todos os magrebinos que provem ter qualquer vínculo à Ibéria – as candidaturas aprovadas serão provavelmente na casa dos milhões, se seguirem os generosos critérios da presente legislação portuguesa, e estes novos cidadãos serão favoravelmente acolhidos pelos empresários agrícolas da Andaluzia e Alentejo.

Por outro lado, pode perguntar-se: se todas as nações europeias expulsaram, espoliaram, converteram à força ou “convidaram” judeus a emigrar numa determinado momento da sua história (por vezes em vários momentos), por que razão foram Portugal e Espanha os únicos a assumir o fardo da culpa histórica?

Mapa da expulsão de judeus de várias regiões da Europa