Índice

Índice

Nunca passariam em nenhum dos concursos de talentos que enchem as grelhas de TV. No “The Voice”, ninguém se viraria para trás. E, no final da primeira música, diriam a Lou Reed que aquilo não é bem cantar. Que há milhares de vozes mais afinadas por aí. No “Ídolos”, olhariam de alto a baixo para as roupas de maltrapilho, questionariam os óculos escuros dentro do estúdio, reprovariam o ar de quem consome substâncias ilícitas como péssimo exemplo para a juventude. Provavelmente diriam para eles irem todos tomar banho, exceção feita à bela Christa “Nico” Päffgen, que convidariam para uma carreira a solo — “Vamos fazer de ti a próxima Taylor Swift.” No “Factor X”, aconselhariam Reed, John Cale e Sterling Morrison a terem cuidado com os pregos que davam nas respetivas guitarras. A Maureen Tucker elogiariam o ritmo certinho, mas cedo perceberiam a técnica se ficava por aí. Talvez lhes indicassem um professor de música, que os metesse a todos na linha.

Na linha era precisamente onde eles não queriam estar e, por isso, nunca passariam. Nem eles alguma vez se candidatariam a tal coisa. O melhor é, quase sempre, desligar a TV e ligar o gira-discos, a aparelhagem ou o streaming. Há precisamente 50 anos, o mundo estava longe de pensar numa coisa chamada Internet, quanto mais na palavra streaming. O que de mais importante aconteceu nesse dia, 12 de março de 1967, foi o lançamento de Velvet Underground & Nico, o disco de estreia de uma banda diferente de tudo o que se tinha visto até aí, chamada The Velvet Underground. Lou Reed, John Cale, Sterling Morrison e Maureen Tucker foram a negritude em tempos hippies de paz, amor e flower power. Foram punk antes de haver punk. Mostraram que a música e a arte podem ser uma só e que uma nota pode ser desafinada desde que seja autêntica. Foram sexo, drogas e rock’n’roll até ao osso.

“O Andy Warhol contrata-os como a banda estranha, pela estranheza do seu som”, recorda ao Observador Fernando Mendes, designer, fundador do cowork Lisboa e assumidamente “obcecado” por Velvet Underground — quando teve um cão, chamou-lhe Andy, e ainda hoje há quem conheça Fernando por Drella, alcunha de Warhol que resulta da fusão dos nomes “Drácula” e “Cinderella”. Reed, John Cale, Sterling Morrison e um baterista chamado Angus MacLise começaram a fazer música em Nova Iorque, em 1964. Um ano depois, já com Maureen Tucker no lugar de MacLise, são vistos pelo realizador Paul Morrissey em concerto e, no dia seguinte, ele sugere-os ao amigo Andy Warhol. O artista americano, que tornou célebre a pop art, procurava uma banda que pudesse apadrinhar e agenciar. Nesse dia, vai vê-los ao vivo e a parceria não tarda a dar frutos.

O primeiro fruto talvez tenha sido amargo para o grupo. “O Warhol impõe-lhes a Nico porque quer que o espetáculo em palco seja mais agradável, embora ela não domine as canções e tenha um sotaque estranho”, considera Fernando Mendes. A modelo, cantora e atriz de ascendência alemã, com os seus cabelos loiros, capas de revista e a participação no filme “La Dolce Vita” de Fellini, contrastava com o ambiente negro, de letras pesadas sobre a rua, o desejo e as drogas. Mas as experiências na performance “Exploding Plastic Inevitable”, montada por Warhol, no início de 1966, resultaram bem.

Em abril do mesmo ano, os cinco começam a gravar o disco de estreia, entre os Scepter Studios, em Nova Iorque, e, mais tarde, também em Los Angeles. “Lembro-me do quão entusiasmados estávamos e nem o equipamento que tínhamos nos preocupava”, recorda John Cale, à revista Rolling Stone. As condições não eram, de facto, as melhores. “Tínhamos de andar com cuidado porque havia tacos levantados do chão e não sabíamos se fariam barulho. Não havia fones para os ouvidos. Mas ficámos e gravámos, num estúdio todo partido.”

As 11 canções, uma a uma

“Sunday Morning“, a canção de abertura, conquista à primeira edição, mas engana quem acha que vai escutar canções bonitinhas até ao fim. Lou Reed e John Cale começaram a criá-la em casa de um amigo, num sábado à noite, e terminaram-na efetivamente num domingo de manhã. “I’m Waiting for the Man” desfaz logo as esperanças de quem só queria um disco sossegado, com o seu ritmo rock e a letra autobiográfica de Lou Reed sobre as idas ao Bronx para comprar heroína e que implicavam a espera incerta pelo dealer.

He’s never early, he’s always late

First thing you learn is that you always gotta wait

I’m waiting for my man.

Em “Femme Fatale” escutamos pela primeira vez a voz de Nico, a cantar uma letra que Reed escreveu para outra das protegidas de Warhol, Edie Sedgwick, em 1965 a mulher mais invejada de Nova Iorque e que, alguns acreditam, também inspirou Bob Dylan a compor “Just Like A Woman”. Continuamos a ser seduzidos em “Venus in Furs“, composição inspirada no livro com o mesmo nome, escrito por Leopold von Sacher-Masoch. Lou Reed canta sobre sadomasoquismo e submissão sexual, John Cale enfeitiça com o violino, numa canção de deixar vermelhas muitas bochechas daquele tempo.

“Run, Run Run” faz-nos bater o pé ao ritmo acelerado com que Reed nos fala da Nova Iorque dos anos 60, marginal, dos toxicodependentes e das prostitutas que “vendem a alma” ao vício. “All Tomorrow’s Parties” traz-nos de volta a voz de Nico, desta vez sobre um compasso de piano de Cale, a batida certinha de Maureen Tucker, as guitarra diletantes de Lou Reed e Sterling Morrison. Era a canção favorita de Andy Warhol.

“Heroin” é uma trip musical de mais de sete minutos sobre o que é uma trip de heroína. Há crescendos e desacelerações que traduzem musicalmente os estados de hiperestimulação e entorpecimento da droga. Há John Cale a tocar, com um arco de violino, uma viola com cordas de guitarra, todas afinadas na mesma nota. Há feedback, caos, e depois há esta letra:

I don’t know just where I’m going

But I’m gonna try for the kingdom, if I can

‘Cause it makes me feel like I’m a man

When I put a spike into my vein

And I tell you things aren’t quite the same

When I’m rushing on my run

And I feel just like Jesus’ son

And I guess that I just don’t know

And I guess that I just don’t know

“There She Goes Again“, canção pop simples, é o merecido descanso depois do turbilhão anterior, ainda que a letra seja sobre uma prostituta. “I’ll Be Your Mirror“, espécie de balada cantada por Nico, seria uma das favoritas de Lou Reed. Joe Harvard conta no livro Velvet Underground and Nico, citando Transformer: The Lou Reed Story, escrito por Victor Bockris, que, no final de 1965, Nico aproximou-se de Reed e lhe disse: “Oh Lou, I’ll be your mirror”. Os dois tiveram um breve romance por essa altura.

A penúltima canção do disco volta a atirar-nos para o caos. “The Black Angel’s Death Song” foi feita a quatro mãos e evidencia a influência de John Cale e do seu passado no Theatre of Eternal Music, do compositor experimental La Monte Young, com a viola elétrica a acompanhar o poema de Reed, ambos em aparente descontrolo. Por fim, “European Son“, o poema mais curto na canção mais longa de todo o disco, “um empréstimo direto de Poem for table, chairs, benches, etc. de LaMonte Young”, escreve David Cuningham, professor do Instituto de Cultura Moderna e Contemporânea da Universidade de Westminster. A canção é sobretudo instrumental e há quem diga que é o primeiro esboço do que haveria de ser “Sister Ray”, do segundo disco dos Velvet Underground, White Light/White Heat.

Ao todo, das 11 canções que compõem o disco de estreia, a banda só deu três para Nico cantar, “Femme Fatale”, “All Tomorrow’s Parties” e “I’ll Be Your Mirror”, com direito a uma extra, “Sunday Morning”, em concertos. De resto, a alemã ocupava-se a tocar pandeireta. Quando não tinha nada para fazer, ficava parada em palco, o que levou Paul Morrissey, que era agente da banda junto com Warhol, a comentar “Temos uma estátua na banda?”, relata Joe Harvard no mesmo livro.

Warhol aparece creditado como produtor, mas as suas visitas ao estúdio eram raras. O amigo Norman Dolph, funcionário da Columbia Records e que lhes abriu a porta do estúdio onde trabalhava, acabou por ser o produtor de facto. Mas era John Cale, o único com formação musical e que sabia ler pautas, o maestro da obra. “Eles sabiam bem o que queriam fazer”, recordou Norman Dolph, numa entrevista dada em 2007 para o livro White Light/White Heat: The Velvet Underground day-by-day, de Richie Unterberger. “Ficámos com a impressão de que o [Sterling] Morrison era um par de orelhas importante em tudo isto (…), e que as decisões musicais eram tomadas maioritariamente pelo John Cale. Mas em conferência com o Sterling. A Moe era muito sossegada. Acho que não a ouvi dizer 10 palavras.”

A banana e Frank Zappa atrasaram tudo

Andy Warhol fez questão de gravar o disco antes de procurar uma editora, para que não houvesse qualquer interferência. No final, enviou-o para a gigante Columbia Records, mas esta recusou. Mesmo com o nome do artista e a participação de Nico como gancho. As editoras Atlantic e Elektra também não quiseram pegar naquele som estranho. Finalmente, a Verve Records, da MGM, aceitou editar o álbum, depois de regravarem nos seus estúdios “Sunday Morning”, “Venus in Furs”, “Heroin” e “I’m Waiting for the Man”.

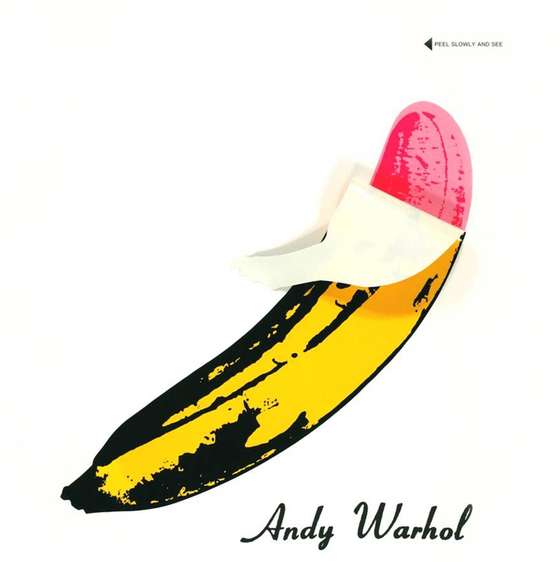

Até aí, The Velvet Underground & Nico era só um acetato. Faltava-lhe a capa, e um dos pais da pop art encarregou-se do assunto: desenhou uma banana. “É das primeiras capas de disco de vinil que não têm a banda na capa”, afirma o designer Fernando Mendes. A provocação ia mais além, porque o artista fez questão que a banana se pudesse ‘descascar’. Por baixo do autocolante amarelo, com a frase “peel slowly and see” (“descasca lentamente e vê”), surgia então uma banana fálica. Para além dos gastos que a brincadeira acarretou, foi difícil acertar com o autocolante perfeito, o que contribuiu para algum do atraso com que o disco saiu — um ano depois de ter sido gravado.

Quando ouviu o disco pela primeira vez, Iggy Pop odiou. “Como é que alguém pode fazer um disco que soa tão merdoso?” Seis meses depois, já o achava “ótimo”.

O crítico Richard Goldstein, da publicação The Village Voice, não ficou muito impressionado. “Não são um grupo fácil de gostar”, começa por escrever em abril de 1967, para logo depois apontar “There She Goes Again” como uma cópia de “Hitchhike”, dos Rolling Stones. “Lou Reed, soa, por vezes, demasiado a Bob Dylan”. Às duas últimas canções, “Black Angel’s Death Song” e “European Son” achou-as “pretensiosas até ao ponto da miséria”. Ainda assim, chama a atenção para que este é um grupo importante, com muito trabalho por trás, e com algumas canções de qualidade, nomeadamente “I’m Waiting for the Man”, “Femme Fatale” — “A voz de Nico é angustiante na sua palidez, mas chique, muito chique” — e o ex-libris, “Heroin”, sete minutos de “genuino rock’n’roll de 12 tons”.

Seria difícil The Velvet Underground & Nico ser bem recebido no auge do período hippie, das mensagens políticas e das roupas coloridas. Cale, Reed, Tucker e Morrison estavam-se borrifando para a paz e amor. Era o submundo que lhes interessava mas, como não interessava a muito mais gente, a editora apostou pouco na promoção. Muitas rádios boicotaram o grupo por causa dos conteúdos das letras . O resultado foi um triste lugar 171 da tabela de vendas americana. Vendeu pouco, mas não tão pouco quanto as 30 mil cópias em cinco anos que o músico e produtor Brian Eno mencionou numa entrevista. Até 1969, foram vendidos 58.476 discos, de acordo com documentos de royalties pagos a Nico.

Os Beatles foram maiores do que Jesus. Os Velvet Underground foram maiores do que os Beatles

Já com alguma distância dos acontecimentos, em 1982, Brian Eno disse uma frase que resume a importância do disco de estreia do grupo: Quase ninguém o comprou. Mas todos aqueles que o compraram, formaram uma banda. Pedro Mexia não se tornou numa estrela rock, mas os Velvet Underground foram a primeira banda dita pop, a par dos The Smiths, que ouviu e de que gostou. Teria 17 ou 18 anos. “Curiosamente eu descobri os Velvet Underground via cinema e não através da música”, conta ao Observador. “Havia uma retrospetiva do Andy Warhol na Cinemateca, eu não sabia bem o que aquilo era mas, quando ouvi, fui à procura dos discos.”

Até aí, o poeta, cronista e crítico literário achava que a música pop era “pastilha elástica”, puro entretenimento. “Aí percebi que o pop era mais do que isso. O Morrissey [The Smiths] porque falava de assuntos diferentes e o Lou Reed porque tinha aquele lado Dostoiévski das ruas, como ele dizia. Há um lado do it yourself, que é a estética que vem do punk, que me atrai. Os temas deles não são estranhos à poesia, os poetas do rock americanos, do Jim Morrison à Patti Smith, muitos deles tinham alguma influência dos poetas franceses, como Rimbaud e Baudelaire, e dos românticos ingleses, onde o sexo e a droga nao eram assuntos estranhos.”

A estudar Direito na Universidade Católica, de ar certinho e alheio a certos fenómenos pop, Mexia parece estar nos antípodas do miúdo underground que quer formar uma banda punk. “O meu universo também não liga muito com Velvet Underground, não tenho nenhuma experiência com heroína, travestis ou sadomasoquismo, mas não é preciso termos as mesmas ideias ou gostos para nos reconhecermos”, argumenta. “Isso até é um elogio, quando um artista é tão forte que é capaz de nos fazer passar pelas questões mais óbvias da empatia e da semelhança.”

© D.R.

Mas a frase de Brian Eno tem um fundo de verdade. “Não foi um grupo que tivesse tido sucesso na altura mas sempre foram idolatrados pelos outros músicos, o John Cale tinha formação musical, foi produtor de muita gente. Muito antes de aparecer o punk, os Velvet Underground apareceram em contraciclo, a quebrar toda aquela mitologia paz e amor de uma vaga musical que dizia que a vida era maravilhosa.”

Greg Knot, escritor, jornalista e crítico musical do Chicago Tribune, salvaguarda que os britânicos The Beatles tiveram um “impacto extraordinário” na música e na contracultura, na forma como as pessoas falavam e se vestiam. Mas se a discussão for estritamente musical, os nova-iorquinos ganham. “Lançaram dezenas de movimentos e subgéneros musicais. As raízes do underground e da música experimental, indie e alternativa, punk, pós-punk e art-punk.”

The Velvet Underground & Nico é “uma espécie de Bíblia para o chamado rock de guitarras, continua Mexia. “Quase todas as bandas, dos Television até aos The Strokes citam os Velvet, eles fazem parte do manual de instruções para quem quer fazer rock de guitarras.”

Paulo Furtado, que tem uma guitarra nas mãos desde os Tédio Boys e WrayGunn até aos dias de hoje, como The Legendary Tigerman, lembra-se de ter ouvido Velvet Underground na adolescência. “Teve um impacto bastante grande em mim”, admite. Em 2013, participou numa homenagem a Lou Reed, por ocasião da sua morte. Músicos como Rui Reininho, Anamar, Jorge Palma, Zé Pedro e Rita Redshoes juntaram-se no Largo do Intendente, em Lisboa, para tocarem canções do grupo e de Reed a solo, cabendo a Paulo Furtado e Rita Redshoes “Femme Fatale”.

No mesmo ano, foi convidado pelo grupo francês Hifiklub para participar num tributo a Nico, do qual nasceu o EP Ghost of Nico. “A carreira dela foi sempre um bocadinho irregular. Há um lado muito teatral nela, e depois há este lado muito peculiar da voz e da afinação que ela tinha”, que nunca foi consensual entre os fãs dos Velvet, nem na crítica da altura. “Mas isso dá uma fragilidade imensa à música dela e resultava muito bem nos Velvet”, considera Tigerman.

Em 1978, Nico foi convidada a fazer a primeira parte de um artista francês, em Paris. Ao fim de quatro músicas, não aguentou ser vaiada e teve de abandonar o palco. “Era só ela com uma guitarra acústica e sintetizador. O que fizemos foi uma vingança e tocámos as músicas dela, gravámos no mesmo local e fizemos um concerto no mesmo sítio”, recorda, divertido. Nico nunca teve na banda o papel que gostaria — a modelo queria cantar todas as canções, mas Reed nunca deixou, e o grupo acabou por dispensá-la –, mas “ela tem sempre este lado que suscitou muitas paixões e ódios”, destaca Paulo Furtado. “Não se fica indiferente.”

▲ Nico e Lou Reed, em 1966. © Lisa Law

© Lisa Law

Em 1980, meio Portugal cantarolou a frase “Gingando pela rua ao som do Lou Reed, sempre na sua, sempre cheio de speed“, que abre a canção “Chico Fininho”, de Rui Veloso. O autor da letra é Carlos Tê, que admite que foi bucar a inspiração mais à carreira a solo de Reed do que aos Velvet. “Tinha mais a ver com rock’n’roll, embora sempre na fronteira da spoken word, aquela maneira de cantar. Ele não precisava de ser grande cantor, era autêntico, e isso é uma diferença que cada vez mais hoje faz falta”, diz o letrista. Carlos Tê acredita que terá tido contacto pela primeira vez com o disco da banana algures em 1970, através de algum programa de rádio mais aventureiro. “Apresentava alguma rutura com algumas coisas que eu vinha a ouvir do rock sinfónico, como King Crimson e Gentle Giant. Aquilo parecia-me muito mais urbano e mais despojado, na onda nova iorquina”, recorda.

A onda velvetiana não o conquistou. “Havia ali um ambiente diferente que não era estritamente musical, estavam ligados a questões das artes visuais, Andy Warhol, era uma coisa mais de pessoal das artes gráficas e das belas artes. E eu em relação a isso estava muito fora”, confessa. Rui Reininho, que é da mesma idade que Carlos Tê (ambos nasceram em 1955) recorda uma experiência diferente. “Tiveram uma influência em mim. O Tê e o Rui Veloso eram mais das jam sessions de blues, e aqueles tipos, o John Cale, eles odiavam aqueles clubes de blues nova-iorquinos, com improvisos freaks. Eles eram mais artsie, mais pretensiosos, eram os meninos da T-shirt preta”, afirma a voz dos GNR.

Rui Reininho tinha um grupo de amigos com os quais importava discos que não existiam em Portugal. Um deles foi precisamente o disco da banana. “Éramos bastante informados e escolhemo-lo também por uma certa curiosidade cinematográfica, por a Nico, aquela diva misteriosa, ter entrado no ‘La Dolce Vita’ do Fellini”. Reininho estava muito ligado às Belas-Artes do Porto e a ligação entre a música e a arte que viu nos Velvet Underground exerceu uma atração imediata. Além disso, naquela altura alguns deles estavam a começar a tocar em bandas. “Achámos que tocávamos suficientemente mal para conseguir tocar as deles”, diz, a rir-se. “O disco marcou-nos bastante, aquele espírito anti jam session. Não era um grupo nada blues, estavam em contracorrente e eram muito competentes.”

Quando ter as notas certinhas não é o melhor que se pode fazer na música

Fernando Mendes tem 49 anos e lembra-se bem da primeira vez que teve contacto com os Velvet. Tinha 14 anos e estava na fase do rock progressivo e sinfónico. Até que um amigo da irmã, estudante de Belas-Artes, lhe gravou uma cassete. De um lado, Bauhaus. Do outro, White Light/White Heat. “O que me pulverizou foi o som tão cru, tão rude, tão dissonante, tão estranho e intenso, com aquelas subidas e crescendos. Agarrou-me de tal maneira que fui logo ouvir tudo o resto.”

Paulo Furtado, hoje com 46 anos, também os escutou primeiro numa cassete, algures nos anos 80. Mas como é que, de entre tantas bandas tão mais competentes e com melhores produções, aquelas 11 canções, longe da excelência de gravação e com instrumentos desafinados, cativaram tanta gente mais tarde? “Porque é real”, atira, sem hesitar. “É real e fala da rua, num momento em que todos os discos eram perfeitos e não se deixava margem ao erro. Acho que tocou as pessoas pelo erro, tal como a Patti Smith toca as pessoas com essa capacidade de exprimir uma determinada poesia com rudeza. Porque é humano e, portanto, falível. A fragilidade desse erro está muito ligada à arte e como nos relacionamos uns com os outros.”

Ter ouvido Velvet Underground influenciou-o, até na ligação da música com as outras artes, que tanto demonstra como Legendary Tigerman. Atualmente, anda pelo país a dar cine-concertos. “O cinema vai servindo a música, a música serve a fotografia, e eles viviam a vida como uma forma de arte. Esse cruzamento de linguagens hoje em dia está de alguma forma a voltar, mas não está tão enraizado na cabeça das pessoas. É importante cruzar artes e linguagens, acho que ninguém se pode exprimir só com uma arte.” Naquela cassete que lhe passaram, estava “Femme Fatale”. Talvez porque a ouviu vezes sem conta seja ainda hoje a sua favorita do disco. “Às vezes toco-a ao vivo. É uma música que eu adoro.”

Pedir a Fernando Mendes que escolha uma música favorita é causar-lhe sofrimento. Destaca “Venus in Furs”, pelo som estranho, exótico. “Tem uma batida estranha e um apontamento indiano, é diferente de tudo o que está naquele álbum. A influência é do baterista que os Velvet perdem, o Angus MacLise, que tinha viajado por todo o mundo e que traz da Índia esse apontamento.” Já “Waiting for the Man” é manifesto punk. “O ritmo a que ela e cantada é aquela coisa urgente do punk, de correr, não pensar, estar sempre em perigo.”

Do ponto de vista das guitarras, “Waiting for the Man” também é a favorita de Pedro Mexia, diz, após confirmar no Spotify os temas que mais ouve. “Parece-me mais viciante e é a que ouço mais. Mas o ‘Heroin’, quando ouvi, foi a que me fez mais impressão. É realmente uma trip musical e agarrou-me muito.”

Rui Reininho prefere “Venus in Furs”. “Shiny, shiny, shiny boots of leather… A prestação do John Cale… Tudo transmite um ambiente de transgressão. Há ali há uma base rock’n’roll psicadélico”, destaca a voz dos GNR, que na altura andava a ler Marquês de Sade e cujo ambiente descrito na canção se encaixava como uma luva. “Sunday Morning” também é uma canção “muito interessante, em contraciclo, uma canção de ressaca”.

As preferências variam entre o doce e o agreste, embora as variações não se fiquem só entre canções mas, por vezes, dentro de cada uma delas. “Há músicas muito agressivas e depois há ‘Sunday Morning'”, afirma Pedro Mexia. “Os Pixies são bom exemplo disso e toda a música dos anos 90 foi marcada por essa realidade de, no espaço de três minutos, haver mudanças de ritmo e tonalidade.”

Na década de 1980, muitos dos miúdos que ouviram Velvet Underground formaram bandas. E muitas delas haveriam de fazer nascer a cena grunge de Seattle, onde os temas da droga, da rua e o ar desleixado e negro se tornaram moda. Pode ter demorado mas, em 50 anos, The Velvet Underground & Nico conquistou o seu lugar na história e nas listas dos melhores álbuns rock alguma vez feitos. Entre 1991 e 2013, de acordo com a Nielsen SoundScan, que conta as vendas de música e vídeo nos Estados Unidos e Canadá, o álbum da banana vendeu mais de meio milhão de cópias. Um bom número, sobretudo se tivermos em conta que, na última década, as vendas de discos têm caído a pique.

Assumidamente obcecado pela banda, Fernando Mendes é questionado muitas vezes pelos amigos se não ouve outra coisa. E ele já tem resposta ensaiada. “Ouvir os Velvet é ouvir toda a música pop, rock, toda a música não mainstream. O Lou Reed mudou radicalmente o tipo de temas que estavam associados ao rock, as letras são literatura”, defende. Também lhe perguntam porque é que aquele universo diz tanto ao fundador do cowork Lisboa se, aparentemente, parece não ter nada a ver com a sua personalidade, tal como acontece com Pedro Mexia. “Se calhar é exatamente isso que me atrai, essa coisa tão distante. Os Velvet conseguiram encontrar beleza na fealdade. E trazer para o mundo do rock os temas adultos, quando antes era uma coisa de putos, surf, miúdas e carros.”

“O que eu queria fazer era escrever rock n’roll que as pessoas pudessem ouvir quando ficassem mais velhas, sem que nada se perdesse. Que fosse intemporal, o assunto e qualidade literária das letras”, disse Lou Reed, em 1987. 30 anos depois dessa entrevista e 50 depois do álbum, o objetivo foi cumprido. The Velvet Underground & Nico continua a ser ouvido por diferentes gerações e a fazer tanto sentido como dantes. E a fazer miúdos terem vontade de pegar numa guitarra e criarem uma banda. Quem sabe alguma dessas novas bandas ainda seja revelante daqui a outros 50 anos.