Há escritores destinados à fama, aos prémios e honrarias do presente, há outros destinados à glória póstuma e depois há aqueles eternamente destinados às sombras. Às pequenas editoras de subterrâneo, a uns quantos leitores determinados a desenterrar preciosidades como Champollion desenterrou as ruínas de Troia. Este último parece ser o destino de Hermann Ungar (1893-1929), escritor checo, judeu, de língua alemã, que viveu nos dias de declínio e terror do inicio do século XX europeu e que, como Kafka, Musil, Robert Walser ou Fernando Pessoa escreveu sobre homens anónimos, indistintos, esmagados por uma sociedade racional, maquínica.

Ele próprio um funcionário burocrático, Hermann Ungar foi um “homem sem qualidades”. Nascido na classe alta semita da cidade checa de Boskovice, serviu quatro anos na Primeira Guerra Mundial, dois deles na frente russa, onde foi ferido. Estudou Direito e teve uma ascensão meteórica como escritor no início dos anos 20. Foi lido e apreciado por Thomas Mann e Stefan Sweig, traduzido para o francês. Morreu em 1929 de uma vulgar apendicite e já não soube que as suas obras encabeçavam a lista de livros considerados “degenerados” e queimados pelos nazis na Bücherverbrennung (noite da queima de livros a 10 de maio de 1933).Depois foi esquecido pelo seu país e pela cultura europeia — e apagado pelos próprios filhos.

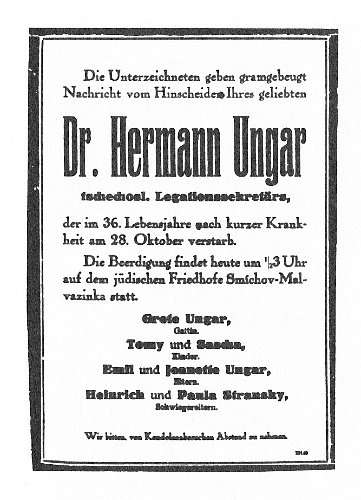

Hermann Ungar em 1919, durante o período em que trabalhava num banco, tal como a personagem principal de “Os Mutilados”

A sombra de outro judeu checo, Franz Kafka, o desaparecimento da família de Ungar nos campos de concentração nazis e o desinteresse dos editores terão certamente contribuído para que o autor nunca tivesse conquistado o merecido firmamento das letras europeias. Isto não obstante esses respigadores que, década após década, o foram encontrando e editando, entre eles o português Vitor Silva Tavares na &Etc. Porém, a sua obra mais importante Os Mutilados, só agora foi traduzida para português, pela novíssima editora E-primatur.

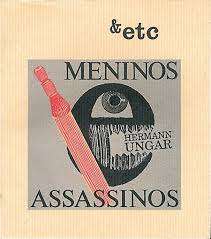

O livro saiu há poucas semanas, tem uma tiragem de apenas 750 exemplares, mas não parece estar a fazer grande mossa nos críticos e leitores portugueses. Thomas Mann, escritor alemão, prémio Nobel em 1930, como se previsse a difícil caminhada da obra de Ungar, escreveu no Vossische Zeitung, em 1921: “Reconhece-se o escritor, é vulgar dizer-se, pelos frutos que produz. Visto sob este prisma, o espetáculo é antes de mais pungente, dado que, em lugar de frutos, vemo-nos é muitas vezes confrontados com abortos. Pelo contrário, a escrita de Ungar longe de dar frutos gloriosos ou aberrações, deixa em nós o traço indelével de uma grandeza, uma beleza, um poder que inicialmente não suspeitaríamos”. (Meninos e Assassinos, &Etc)

“Meninos e Assassinos”, traduzido e publicado por Vítor Silva Tavares na &Etc, em 1990, era, até agora, o único livro de Ungar editado em Portugal

Hugo Xavier, da E-primatur, contou ao Observador como é que esta obra esquecida lhes apareceu no caminho: “Eu tinha-o lido há uns anos nas minhas pesquisas por pérolas esquecidas — o meu hobby literário favorito. Tentei fazer o livro na Cavalo de Ferro, mas foi ficando para trás. Na Babel não mo deixaram fazer e quando estava a pensar neste novo projeto editorial, ao falar com a Cassandra Moraes, livreira da FNAC, ela sugere-me este título. Foi tiro e queda. É agora, pensei.” Cassandra Moraes, Jorge Silva Melo e Manuel A. Domingos são oficialmente os padrinhos deste livro.

Um homem perdido no seu século

Nasceu na Morávia quando esta ainda pertencia ao império Austro-Húngaro, sabia checo mas escrevia em alemão, tal como Franz Kafka, Rilke, Werfel e Bohumil Hrabal. O pai dirigia o gueto da cidade de Buskovice. Assumidamente sionista, fundou tertúlias e grupos de estudo dos textos judaicos nas cidades por onde passou, como Brno e Munique. Depois de combater na Primeira Guerra, estagiou num banco, mas interessava-se sobretudo por teatro. Conseguiu o lugar de encenador numa sala de província antes de partir para Berlim como secretário da embaixada da recém-criada nação checoslovaca.

Em 1920 escreveu e publicou a sua primeira obra, Meninos e Assassinos, e impôs-se logo junto dos críticos. Ganhou fama dentro do difícil círculo de escritores e intelectuais de Praga. Entre eles Max Brod, escritor e principal divulgador da obra de Kafka, mas também de Jaroslav Hasek, e que sempre ignorou ostensivamente a obra de Ungar, que tratou sempre como um autor menor. Foi no circulo de intelectuais de Berlim que veio a conseguir mais aceitação, especialmente com Os Mutilados, de 1923 e com O Assassinato do Capitão Hanika, de 1924. Integrou o grupo intelectual 1925, do qual fizeram parte escritores como Brecht, Alfred Doeblin, Ernst Bloch, Robert Musil e Joseph Roth.

Entretanto casou, teve filhos, odiava o trabalho de funcionário burocrático, desejava apenas dedicar-se à escrita e começou a sofrer episódios psicóticos que se manifestavam em crises de hipocondria. Nestes anos, escreveu peças de teatro e novelas que haviam de ser coligidas apenas postumamente.

Profundamente influenciado por Dostoievsky e por Freud, como o foram quase todos os escritores do leste europeu dos anos 1920, Ungar, um homem banal, criou uma obra povoada de figuras psicanalíticas: monomaníacos, hipocondríacos, obsessivos, carrascos, fugitivos e petrificados. Ele próprio cheio de inquietações, acabou por morrer porque os médicos, fartos das suas alucinações hipocondríacas, não lhe deram ouvidos quando as suas queixas físicas eram verdadeiras, o que culminou na sua morte devido a uma peritonite.

Thomas Michael Ungar, o seu filho mais velho, afilhado de Thomas Mann, foio estudar para Londres em 1938 e, antevendo o que se ia passar na Europa, em 1939 chamou para junto de si a mãe e o irmão mais novo, Sasha. Durante a Segunda Guerra Mundial, apagou o sobrenome judeu e passou a ser Thomas Michael Unwin — e apagou também a sua ligação a Hermann Ungar. De entre as muitas tarefas que desempenhou, Thomas foi o braço direito de Kofi Annan nas Nações Unidas.

Apenas em 2009, quando já estava bastante deteriorado pela doença de Parkinson, Thomas decidiu informar a filha, Vicky Unwin, da existência de uma mala de viagem que continha papéis relativos à história da família. Só aí Vicky descobriu as suas origens judaicas e a incrível vida do avô, que entretanto já era publicado em Inglaterra sem que Thomas alguma vez tivesse contado à família a sua ligação ao escritor. Nessa mala de viagem, Vicky encontrou centenas de documentos, entre eles as cartas trocadas entre Hermann Ungar e Thomas Mann, diarios e manuscritos. Desde então, tem-se dedicado a divulgar a obra do avô, nomeadamente neste site.

Entretanto, Praga e a literatura checa foram engolidos por Kafka e, como tal, muitos escritores da sua geração desapareceram. Tal como acontece em Portugal com todos os poetas que tiveram o azar de serem contemporâneos de Fernando Pessoa. Não há na cidade qualquer referência a Ungar e mesmo uma busca na Internet não vai trazer informação abundante, o que mostra que este autor continua imensamente desconhecido.

Um tal de Franz Polser vai perseguir-nos para sempre

Bartleby, de Melville, Gregor Samsa, de Kafka, Jakob van Gunten, de Robert Walser, Ulrich, de Robert Musil, Bernardo Soares, de Pessoa, e agora Franz Polser, de Hermann Ungar. Eis a longa lista de homens sem qualidades, funcionários anónimos, autómatos ou menos ainda. Homens solitários, melancólicos, transformados em bichos, ou menos ainda. Não são heróis, nem anti-heróis. Eles são ninguém.

E todas estas personagens, mais ou menos contemporâneas (à exceção de Bartleby, o escrivão, de 1853) se assemelham aos seus autores, todos eles com existências apagadas, exilados, alcoólicos, loucos. Escritores geniais que o seu tempo não reconheceu. Que não ganharam o prémio Nobel, que não tiveram sequer o reconhecimento dos seus pares. Para eles, o homem novo de que falava Nietzsche era afinal o homem esmagado no anonimato, perdido nas metrópoles, totalmente impessoal, sem nenhum outro desejo que não seja dissolver-se.

Polser é funcionário num banco, vive num quarto alugado na casa de uma viúva judia de baixa estirpe, não gasta dinheiro nenhum temendo o futuro, é perseguido por um medo terrível de que aconteça na sua vida algo que ele não controle. Tem uma repulsa crescente pelos corpos femininos, pela sexualidade e por qualquer relação social. As únicas pessoas com as quais se relaciona são um amigo de infância, Karl Fanta, e o seu filho adolescente, embora mantenha com ambos uma postura de subserviência. Karl, judeu rico, sofre de uma terrível e inominada doença que o obriga a ir amputando progressivamente os membros.

Toda a ação de Polser destina-se a manter a sua rotina, que é afinal o único frágil laço que o liga ao real e o salva da loucura. Mas o mundo dos outros acaba naturalmente por esmagá-lo e para se salvar das pessoas Polser acaba enredado numa teia de horrores, enganos e violências da qual dificilmente se salvará.

O romance chocou a moral burguesa dos anos 1920 com a sua crua descrição de uma sexualidade que atravessava todos os cambiantes: desde a homossexualidade ao incesto, da violação ao sadomasoquismo. Aqui, a lógica racional que domina as sociedades moderna foi abandonada E nos homens irrompe uma natureza que nada tem de produtora de ” bons selvagens”, mas sim de produtora bestas inumanas capazes dos atos mais atrozes mas também da maior ternura.

Polser, apesar de tudo mais próximo de Bartleby de H. Melville do que de Gregor Samsa de Kafka, não é um rebelde, não é um revoltado — é um puro excluído porque não funciona segundo a lógica dominante, logo não há lugar onde pertença, nem identidade que lhe caiba. Polser, como toda esta galeria de homens sem qualidades, funciona como um denunciante da imperfeição das leis e da fragilidade que vive debaixo de todas as máscaras sociais.

Visto daqui, da segunda década do século XXI, quase um século depois de ter sido escrito, este livro continua a ter o poder de nos aterrorizar. No tempo do triunfo das identidades, onde todos se querem distinguir e sobressair e onde a tecnologia nos torna cada vez mais anónimos, irrelevantes, espectrais Franz Polser, com o seu fato fora de moda e o seu chapéu ridículo é aquele que nos vem lembrar que a única salvação é falhar.