Para muitos será preciso um exercício de imaginação para perceber o que foi o aparecimento, em 1972, no país sob a ditadura, de uma companhia teatral de vanguarda como a Comuna. Uma companhia de tal forma excêntrica ao modo de fazer teatro habitual, com as suas narrativas labirínticas, onde se cruzava o surrealismo, o non sense, o hiper-realismo encapotado de fábula, cheias de gestos e palavras simbólicas, usando um meta discurso que conseguia iludir a censura com espetáculos que tinham como mote iludir a censura.

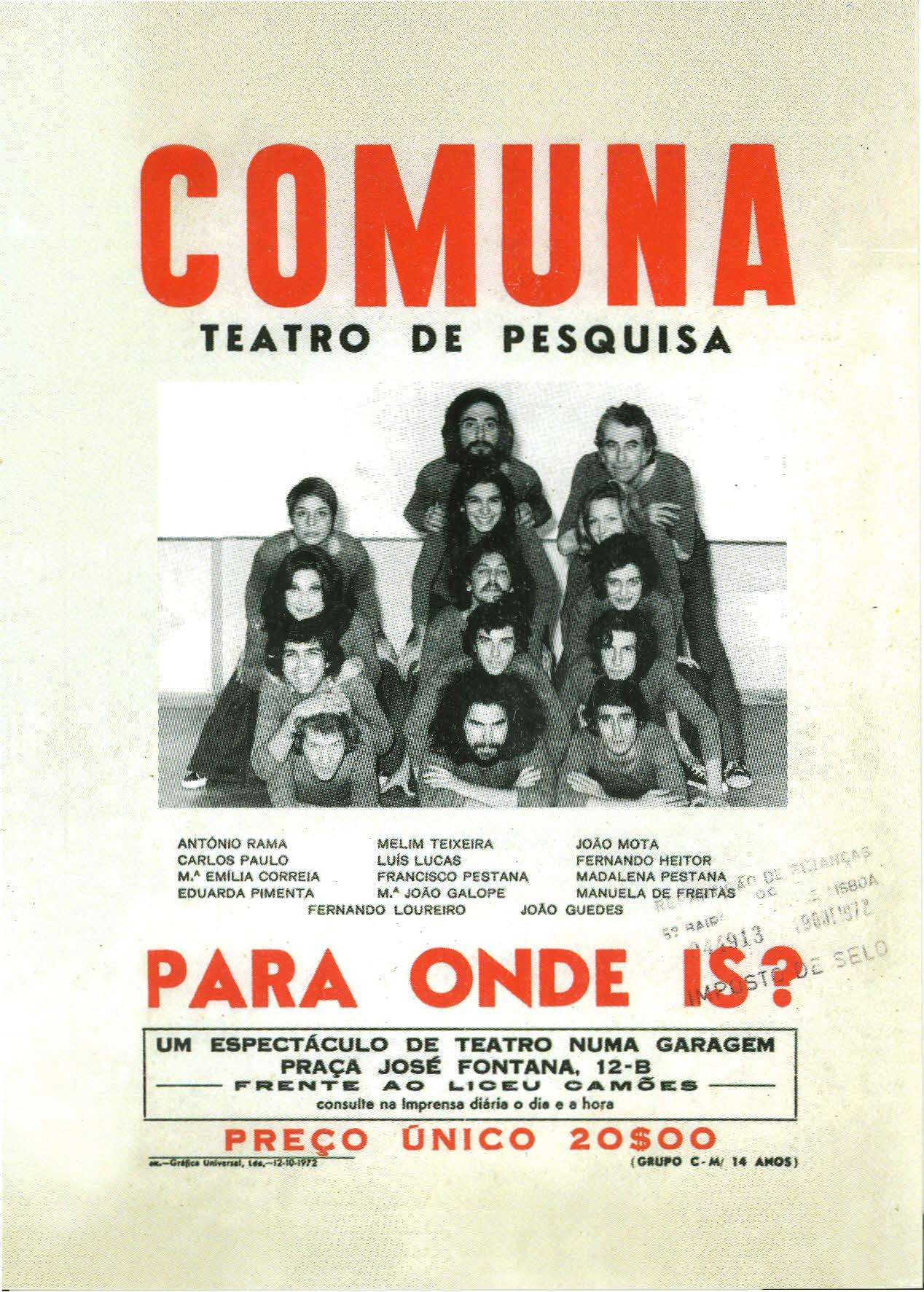

Até 1974, ir ver a Comuna, a primeira companhia portuguesa de teatro experimental, aos sítios mais improváveis de Lisboa era, em si mesmo, um ato subversivo. Pagar os 20 escudos do bilhete era a única forma que muitos tinham de lutar contra o regime. Ia-se a um barracão emprestado na Praça José Fontana ou a outro barracão emprestado na cervejaria Portugália para ter aquele gozo quase perverso os ver pegar em Gil Vicente e perguntar na cara do regime: Para Onde Is?

1º espectáculo a Comuna, em outubro de 1972, num barracão da praça José Fontana

De repente passaram 45 anos, quase meio século, já se fez tanta coisa, mais de 90 peças, que tudo parece já ter sido experimentado. João Mota, o homem cuja vida se funde com a da Comuna, faz 60 anos de carreira e o ator ícone e co-fundador da companhia, Carlos Paulo, faz 50. Um ano para comemorar muitas coisas mas sobretudo, na palavras do diretor do Teatro, “mais um ano de coragem, manter isto a cada dia que passa é um ato de coragem. Como o Luís Miguel Cintra acabar com a Cornucópia foi um ato de coragem. De muita coragem, porra!”.

Foi no dia 1 de Maio de 1972 que João Mota, Carlos Paulo, Manuela de Freitas, Melim Teixeira e Francisco Pestana fundaram uma companhia de teatro que queria ser tudo menos o que podiam ser. Que queriam fazer tudo do avesso. João Mota tinha vivido em Paris, trazia a cabeça cheia de possibilidades: um teatro centrado no ator, a máscara como um ato político feroz, um teatro que servisse a emancipação do povo, onde o coletivo não anulasse o individual. O nome, explica João Mota, em entrevista ao Observador, “nada tinha que ver com Comunismo como muitos pensavam e pensam. Nunca fui comunista, nem do Partido Comunista, nem de partido nenhum. ‘Comuna’ foi o nome votado pelos ouvintes da rádio Renascença e é uma evocação da Comuna de Paris. E os nossos ideais são os da Revolução francesa: Liberdade, Igualdade, Fraternidade. Mas qual destas três coisas é que conquistámos? Nenhuma. Nenhuma. Por isso a Comuna continua a fazer sentido. Hoje as pessoas já nem amar sabem, fica cada um para seu lado agarrado ao telemóvel”, desabafa.

Menos interessado em cultivar utopias (lugar que não existe) o projeto queria estar nos lugares que existem, com as pessoas reais e ir a esse real pesquisá-lo, experimentá-lo para depois devolvê-lo transformado, a partir do palco. “O lugar mais importante da Comuna e para mim como ator, como encenador ou diretor é sempre o real, o mundo lá fora e não o palco. É lá que vou buscar tudo”, afirma João Mota. Por isso há 45 anos que a Comuna se assume como um “teatro de pesquisa”, um teatro em movimento, em processo de ser sempre outra coisa mais além. “Foi por isso que em 1974, 75 andámos com o MFA a fazer campanhas de alfabetização e espetáculos teatrais por todo os país, criámos oficinas teatrais para crianças, que mantemos até hoje, tivemos projetos de Educação pela Arte em várias escolas. Nunca quisemos estar aqui a teorizar, sempre quisemos estar com o povo, com as pessoas”.

O segredo do criador consiste em olhar para o lado oculto das coisas. Ver o que poucos veem: aí iremos encontrar respostas às nossas perguntas. A criação é como um vaso inesgotável, mas vazio. No vazio está o segredo de toda a plenitude. Aqueles que se enchem de conceitos, hábitos, de pontos de vista dogmáticos, esses jamais poderão chegar à essência da criação. O ator consegue transpor para o tempo algo que é atemporal (…)”, diz João Mota.

E agora Comuna, para onde is?

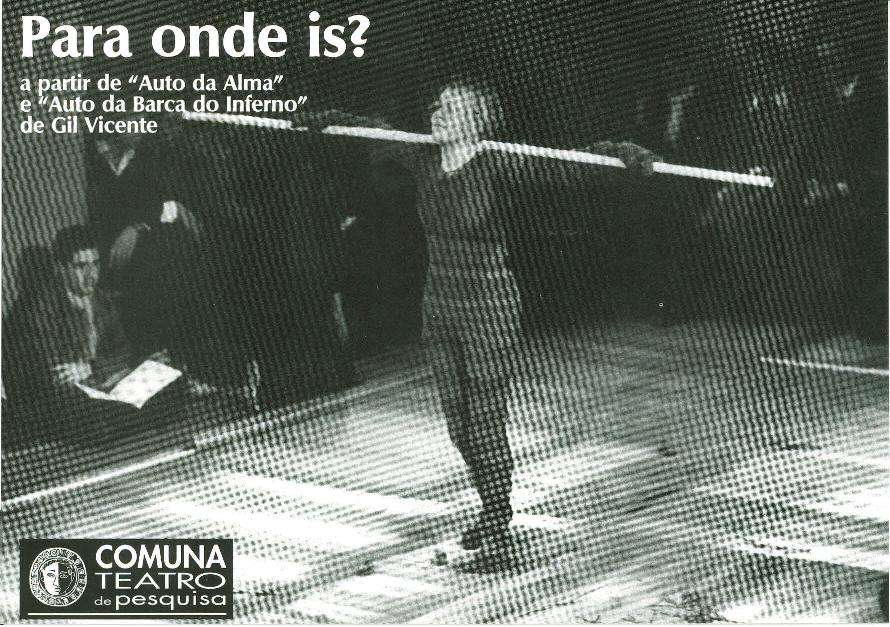

“Para onde Is?” foi o primeira peça da Comuna a subir ao palco. Estávamos em Outubro de 1972. Treze atores para uma encenação sem precedentes do mestre Gil Vicente, feita numa garagem. Noites e noites esgotadas. A notícia corria já entre os emigrantes: havia em Lisboa uma companhia inspirada no “Living Theatre”, a fazer teatro experimental, teatro de garagem. Em 1973 conseguem mesmo uma participação no festival de Nancy, em França, com criticas entusiasmadas. É o começo de uma aventura que fará desta a companhia portuguesa com maior projeção internacional nos anos 70 e 80. Viajaram por tudo o mundo sem nunca abandonarem as digressões pelo Portugal mais esquecido pelos séculos.

Depois do 25 de Abril levaram a letra a ideia de teatro comunitário e juntaram-se ao MFA para campanhas de alfabetização e espectáculos no país mais recôndito

Depois de anos sem lugar fixo para trabalharem ocuparam, em 1975, o pavilhão cor-de-rosa, na praça de Espanha, um antigo colégio abandonado. Com um subsídio de 20 contos que receberam da Fundação Calouste Gulbenkian, fizeram as obras de recuperação. Ficaram lá até hoje. O edifício envelhecido guarda comoventes vestígios dessa forma periclitante de viver de quem nunca esteve de mãos dadas com o regime, qualquer que ele fosse. Talvez por isso a Comuna nunca tenha tido um edifício de raiz, pensado para as suas especificidades, nem seja presença habitual em festas e galas.

“Eu trabalho com atores, se eles fazem ou fizeram televisão não me interessa, desde que sejam bons atores. Mas também não vou fazer peças só para ter cá um certo tipo de gente. Até porque temos sempre casa cheia, seja em que sala for. As pessoas têm que perceber que os teatros estão cheios, as sessões esgotam, mas o dinheiro da bilheteira não chega para sustentar uma companhia de teatro, um edifício. Por isso não deixo de admirar o que fez o Cintra. Eu próprio tenho dias em que não sei quanto tempo terei coragem ou força para continuar”, desabafa João Mota

Note-se que a Comuna é a única companhia que tem, há 45 anos consecutivos, teatro para crianças. E, em 1980, numa espécie de ironia consigo próprios, fundam o Café-teatro, para criações mais lúdicas, divertidas, musicais, revisteiras. Apesar de nunca ter sido uma companhia de repertório o tempo foi tornando mais subtis as suas provocações, o seu experimentalismo menos radical. Assumiu a importância de encenar textos mais reflexivos, que fossem ao encontro dos problemas sociais de cada tempo. Depois de anos a postar em peças criadas pelo coletivo e por autores portugueses, passaram a dar voz aos grandes nomes do teatro mundial, como Tennessee Williams, Neil Simon, Vitrac, Camus, Lorca. Só 24 anos depois de criada, em 1996, a Comuna entra para o conjunto das companhias apoiadas pelo Estado. Logo nesse ano inaugura a Sala Novas Tendências, por onde passam muitos projetos como o Meridional ou os Artistas Unidos, e muitos encenadores e atores em começo de carreira.

Do grupo inicial só estão ainda João Mota, que celebra este ano 60 de carreira, e o ator e figurinista Carlos Paulo, que cumpre cinco décadas de percurso nos palcos. As suas vidas confundem-se com a da companhia, com os “seus caminhos politicamente tortuosos” nas palavras de Mota, que durante três anos foi também diretor do Nacional. “Três anos muito bons, gostei muito da experiência, criei logo lá atividades para crianças, nada me inspira tanto como ver as crianças a aprender, a forma como elas vivem o mundo, esse fazer de conta onde estão mesmo a fazer de conta mas sabem que estão a fingir, essa forma simples como experimentam as máscaras e depois abdicam delas, como exploram as possibilidades de experimentar. Quando crescemos cristalizamo-nos num papel, fixamo-nos numa máscara. É mais confortável mas perde-se muito. Por isso escolhi comemorar os 45 anos com esta peça do Pirandello, Henrique IV, que é sobre isso, sobre o ator ser um fingidor que finge que é dor a dor que deveras sente”.

João Mota, aqui pouco mais que um adolescente, comemora este ano 60 anos de carreira como ator e 75 anos de idade

E o que espera para os próximos 45 anos da Comuna? ” Não ser um aluno certinho. Detesto os bons alunos. Nós também fizemos muito maus teatro. Depois do 25 de Abril fez-se muito maus teatro em geral. Só interessava o conteúdo e não a forma. Mas a forma também é importante para dizer o conteúdo. Arriscar, como nós sempre fizemos,é a busca de uma humildade fundamental ao ator e ao teatro. Por isso gosto do Marcelo [Rebelo de Sousa] e da “geringonça”. Não são os bons alunos, os certinhos, não fazem o que se espera deles, não obedecem a uma máscara fixa”

Henrique IV: viver lucidamente a loucura

De todas as máscaras que nos são possíveis de usar porque é que escolhemos apenas uma e vivemos a vida inteira com ela colocada, como se não houvesse outras. Outras máscaras que nos obrigariam a experimentar outros prazeres, a enfrentar outros desafios, a ver o mundo sob novos ângulos? Porque tememos tanto o prazer do fingimento, como o poeta pessoano? Porque temos medo de viver as múltiplas pessoas que somos? Porque temos um espírito de rebanho e o que mais tememos é sermos olhados de lado, encarcerados num adjetivo: louco.

Carlos Paulo é o rei Henrique IV, da Germânia. Um rei verdadeiro, um homem que enlouqueceu ou um homem que finge ter enlouquecido para viver como um rei? (Fotografia: Bruno Simão)

A possibilidade de viver lucidamente a loucura e a forma como todos nós podemos ser afinal patéticos no nosso desejo de compostura, mudando apenas o ângulo de visão, é o tema desta peça do genial Pirandello, mas que podia ser também assinada por Freud ou Nietzsche, de tal forma o primeiro foi influenciado pelos segundos e os traz para dentro da sua dramaturgia.

Quem é verdadeiramente Henrique IV? Um homem que enlouqueceu e se julga um rei da Alemanha medieval, ou um homem que finge ser louco para obrigar todos os que o rodeiam a comportarem-se como loucos? A peça, que estreou na passada quinta-feira, no Teatro da Comuna, em Lisboa, é o espetáculo comemorativo dos três aniversários deste ano. Por isso, até 28 de Maio, coloca em palco Carlos Paulo e João Mota, Custódia Gallego, Maria Ana Filipe, Igor Sampaio, Guilherme Filipe, entre outros.

“É a peça menos representada de Pirandello”, diz João Mota, “no entanto para mim nenhuma fala tanto de teatro e de atores como esta. Ando com ela na cabeça desde os 19 anos. Ela é uma homenagem ao teatro onde a vida, através da criação, parece verdade”.

Carlos Paulo e Custódia Gallego. Quem mente mais: aquele que sabe que mente ou aquele que já se esqueceu que mente? (Fotografia: Bruno Simão)

É pois um homem envelhecido com uma peruca loira de menino que vemos surgir Henrique IV, ator ou louco, ou ambas as coisas ao mesmo tempo, convencido que é um rei antigo e obrigando todos em redor a entrarem na farsa só para não o confrontarem com a verdade: ele caiu do cavalo, bateu com a cabeça e convenceu-se que era Henrique IV. Esta farsa anula para ele a passagem do tempo, anula a confrontação da perda da mulher que ama, a perda da juventude. Um dia é visitado por um psiquiatra que se propõe curá-lo e aí o jogo começa.

“Ai de quem não souber usar a sua máscara!, grita o rei louco. E, ao longo de uma hora e meia, entre diálogos e monólogos o texto de Pirandello (prémio Nobel da literatura em 1934):

“O poder obriga-nos a mascararmo-nos e nós mascaramo-nos para não nos desmascarar-mos”

(Pirandello/Henrique IV)

O espetáculo está em cena no Teatro da Comuna, praça de Espanha, de 4ª a Sábado às 21.30 e aos domingos às 16. Quartas e quintas preço especial de 5 euros