Chama a si mesmo “contador de histórias”, herdeiro daqueles homens que nas noites infinitas da ilha da Boavista, Cabo Verde, sem luz elétrica, sem televisão, sem telefones, sem Internet, se sentavam à porta das casas para contar histórias. Eram noites de lua cheia, as crianças pagavam-lhes em cigarros e eles tiravam da memória essas histórias onde se fundia a ancestralidade de Europa e África, de colonos e escravos, de romances de cavalaria e mitos, de gente que na sua passagem pelas Ilhas deixava para trás peripécias, tragicomédias ou tragédias, morte e vida. Mas sobretudo onde o crioulo e o português se misturavam para que todos, contador e ouvintes, se transmudassem em heróis de mundos por achar. É este tempo mágico onde a palavra tinha a força da magia e da honra que Germano Almeida, prémio Camões 2018, reclama para si.

“Não sou escritor, sou um contador de histórias. Histórias da minha gente. Não invento nada, reconto aquilo que nós somos enquanto gente, enquanto povo, enquanto cultura. Por isso, este prémio não foi para mim [bem, o dinheiro pode ser, diz rindo] mas o prémio Camões foi para Cabo-Verde. E deixou a minha gente tão feliz.”

As suas “estórias”, como gosta de chamar para se diferenciarem da grande História, começaram a ser contadas há cerca de 30 anos e “por um golpe de sorte” chegaram às mãos do editora da Caminho, Zeferino Coelho, que nunca desistiu delas. O Testamento do Senhor Napumoceno da Silva Araújo, foi o seu segundo livro e o primeiro publicado em Portugal, corria o ano de 1989 e o nosso meio literário ainda não tinha dividido a literatura africana entre José Eduardo Agualusa e Mia Couto.

O Testamento do Senhor Nepumoceno foi adaptado ao cinema por Francisco Manso e chegou a ganhar prémios. Apesar desta estreia auspiciosa, Germano Almeida nunca esteve muito disponível para tournées por Portugal: “O Zeferino queria levar-me mas eu digo sempre, a minha profissão é advogado e não escritor”. No início dos anos 90 esteve num governo e assumiu o lugar de deputado durante quatro anos antes de concluir que não foi “feito para exercer cargos políticos”. Desde então, trabalha como advogado no Mindelo, escreve e mantém-se sobretudo como uma voz atenta e crítica. Posição que reconhece “não ser fácil num país pequeno” que, apesar de ser “bem humorado e irónico”, nem sempre lhe entende os meandros da palavra.

“O Fiel Defunto”, o mais recente romance de Germano Almeida pela Caminho/Leya

Como demonstra no seu último romance acabado de sair, O Fiel Defunto, a vaidade dos escritores dá-lhe para rir e gosta mais de a observar estando fora do que dentro dos acontecimentos mundanos. Não é um habitué de festivais literários e os media tendem a ignorar os seus livros, uma realidade que, de resto, atinge a maioria dos escritores africanos que tentam publicar em Portugal.

“Nunca tinha dado tantas entrevistas, mas isto não é por causa dos meus livros é por causa do prémio”, confessou em entrevista ao Observador, mostrando praticar consigo mesmo o conselho que deixa aos outros escritores: ”

É preciso relativizar a bajulação. Os leitores dão muita corda aos escritores e eles tornam-se uns bazófias. A única forma de contornar isso é relativizando os elogios. Ou então perguntar: mas gostou porquê? E aí as pessoas não conseguem explicar, porque têm falta de sentido crítico. Faz muita falta ensinar às pessoas o sentido crítico.”

“Um espírito crítico só se desenvolve com muitas leituras e muita reflexão. Eu lembro-me do livro que me fez adquirir espírito critico. Eu lia muito desde miúdo, li todos os livros da Boa Vista, ia a casa das pessoas mais velhas pedir livros emprestados. Mas sentia vontade de ter uma opinião e de falar sobre ela. Foi quando li O Advogado do Diabo, do Morris West, que percebi que ter espírito crítico era isso, era ser um pouco o advogado do diabo.”

Este ano houve a coincidência de o anúncio do prémio Camões ter ocorrido na mesma altura em que lançou o seu novo romance e nos dias da Feira do Livro de Lisboa. “Este ano vendi 200 livros na Feira, nunca tinha vendido tanto”, diz no seu modo bem-humorado e irónico, mas onde o sotaque das ilhas lhe adoça de tal maneira as frases que é impossível imaginar que algum dia se tenha realmente zangado com alguma coisa, ou que alguma coisa o apanhe desprevenido a ponto de o ludibriar.

Apesar de saber que alimentar o estatuto exótico de “escritor africano” lhe renderia muitos mais leitores e benesses, Germano recusa o folclore. Não sabe e diz que “nunca” se preocupou em saber se descende de escravos, defende que o português deveria ser uma das línguas oficiais de Cabo Verde juntamente com o crioulo, porque as duas línguas fazem parte do ADN sua cultura e da sua gente. É frequentemente chamado de “traidor” por quem quer fingir que o país não é uma cultura híbrida — esse hibridismo de línguas, povos e influências é um dos seus “maiores valores”.

“Cabo Verde tem vários crioulos, não tem uma língua só. Por exemplo, o poeta Onésimo Silveira faz uma verdadeira fusão entre português e crioulo e o resultado é maravilhoso. Mas a língua portuguesa é uma ferramenta de contacto fundamental para nós, embora o povo ainda seja monolingue, a maioria não domina o português. Eu acho mesmo que o Português é uma língua tão nossa como vossa”. Esta é apenas mais uma das suas posições polémicas, que de vez em quando põe governo e oposição a ver que lhe “bate mais”, como conta rindo: “Sim, muitos acusam-me de traidor”. Quem o acusa?

“O que me importa não é os que me acusam. Eu é que acuso o estado cabo-verdiano de não tomar uma posição definitiva sobre isto. Eu defendo que o crioulo e o português sejam ambas línguas oficiais de Cabo-Verde. Na escola terá que ser implementado o estudo das duas línguas, logo desde a infância. Precisamos de ter a nossa gente a falar português, que vai ser de uma riqueza enorme para a nossa cultura. Agora só cerca de 10% da população fala português. Mas o português é fundamental para o país não ficar fechado em si mesmo. Precisamos de ter uma língua estruturada para falar com o exterior. Os crioulos estão agora a começar a ser estruturados, não têm ainda uma gramática, um dicionário.”

Germano Almeida é um gigante de 1,95 cm de altura, sereno e afável, que se defende de qualquer rasteira com um sorriso

Um obra que é um povo inteiro

Germano da Cruz Almeida, 73 anos, filho de um descendente de colonos portugueses e de uma cabo-verdiana da Ilha da Boavista. “O meu pai era um homem muito bonito e por causa disso teve muitas namoradas e a minha mãe também era uma preta muito bonita com uma personalidade muito vincada, era uma mulher linda”.

O escritor não reconhece que haja diferenças entre o uso da palavra “negro” e “preto” e é com espanto que fica a saber que em Portugal a palavra “preto” se tornou proibida porque é entendida como um insulto, ao passo que “negro” é aceite, não obstante ambas as palavras serem originárias do latim e designarem diferentes formas de tinturar com pigmentos a cor preta.

“Mas qual é a diferença entre chamarem-me negro ou preto? Podem chamar-me preto, negro, o que qusierem. Eu sou preto e tenho um imenso orgulho nisso. Sou preto como a minha gente. Aliás, na Boavista, quando alguém começa a enriquecer e a tornar-se pretensioso, nós dizemos: ‘olha aquele já virou branco, ninguém o atura.’ Não há diferença nas palavras mas sim nas pessoas, há aquelas que me tratam como Homem e outras que não me tratam. Isto não é uma questão de adjetivos. Está-se a atribuir uma grande importância a coisas menores esquecendo os problemas das pessoas reais. O que é importante é tratar as pessoas como gente, zelar pelos seus direitos, pelas suas condições de vida, garantir que elas têm acesso a uma casa, a educação, a saúde, à justiça. Àquilo que faz delas gente.”

O primeiro livro de Germano Almeida publicado em Portugal

Umas das características da obra de Germano Almeida é a forma como escreve tanto em crioulo como em português. O seu objetivo não é criar uma língua híbrida, mas usar as duas, colocá-las numa relação quase erótica em que uma traz aquilo que a outra não tem, uma diz o que a outra ainda não consegue dizer. Esta forma de fazer encontrar mundos diferentes através das suas línguas, uma carregando ainda a força prenhe da oralidade e outra com mais camadas de tempo e sofisticação, mas também mais espartilhada por regras gramaticais, dá à obra de Germano Almeida uma força demiúrgica, como aquela que o poeta alemão F. Hölderlin (Germano Almeida gosta de citar) dizia ser a função da verdadeira poesia: juntar os povos através de um imaginário comum.

“Esta coisa de ser contador de histórias nasceu na minha infância. É porque nela a oralidade é muito marcada e é o mais importante, que eu não me preocupo com as regras gramaticais, a elaboração da linguagem. Quando escrevo, quero ser como os contadores de histórias da minha infância à frente dos quais nós bebíamos as palavras. Eu escrevo como se tivesse um ouvinte. Quero chegar a ele pela força dos acontecimentos e não pela elaboração da linguagem. Por isso sai crioulo misturado com português. Na minha infância, havia um empregado nosso que de dia fazia trabalho braçal e à noite transmudava-se em contador de histórias. Aí já não recebia ordens de ninguém, assumia uma postura poderosa de sábio. Lembro-me como se fosse hoje como, nas partes mais empolgantes da estória, ele abandonava o crioulo e começava a falar em português. Eram normalmente histórias de duelos entre cristãos e mouros no momento do grande duelo ele começava a usar o português e dizia: ‘Pelejavam tão valerozamente que centelhas de fogo saíam pelas armas e não se conhecia vantagem.’ Isto impressionava-me tanto, mesmo sem eu saber o que era ‘pelejar’ ou ‘centelhas’. Só percebia que era qualquer coisa grandiosa e emocionava-me. Estes homens são os meus mestres. Quando eu conto histórias são eles que eu chamo de volta à minha cabeça. Nunca os perdi de vista em toda a minha vida.”

Assume que conhece mal a literatura africana, mesmo a de expressão portuguesa. Diz praticamente só conhecer Agualusa e Mia Couto porque são aqueles de quem se fala em Portugal. Lamenta que os outros PALOP não invistam em ser publicados uns nos outros mas apenas em Portugal. “Mesmo o Brasil só publicou um livro meu e creio que se vendeu tão mal que não voltaram a querer publicar-me”. Os seus escritores de eleição são Eça de Queirós, Jorge Amado e Gabriel Garcia Marques:

“O Garcia Marquez ensinou-me que tudo se pode tornar um tema literário. O Eça ensinou-me o prazer da linguagem, o Jorge Amado ensinou-me a ver a minha gente, uma forma de olhar sobre as pessoas comuns.”

E a ironia? “A ironia tem a ver com a maneira de ser dos cabo-verdianos, que são extremamente irónicos e bem humorados. E tenho pena que a nossa literatura não tenha transmitido esta nossa maneira de ser, que esteja muito preocupada em ser séria. Mas o que é ser sério afinal?”

A propósito do debate que decorre por estes dias acerca da história colonial portuguesa, perguntámos a Germano Almeida se devíamos pedir desculpa pelo colonialismo? “Lá me vão chamar novamente de traidor, mas eu acho isso uma estupidez. Não podemos falar da História sem ter em conta o seu tempo e a sua circunstância. O colonialismo é antigo como a história humana, antes de os europeus colonizarem outros povos, eles próprios foram colonizados pelos árabes, por exemplo. Não podemos mudar a História e os seu processos, mas podemos tirar lições proveitosas, aprender o que isso teve de negativo. Houve práticas do colonialismo que não são aceitáveis, que já na época muitos perceberam que não eram aceitáveis. Não sei se pedir desculpa serve para alguma coisa. Eu pessoalmente não sinto necessidade de alguém me pedir desculpas. O que eu sinto necessidade é que as pessoas sejam tratadas como gente, agora, no presente. Não sei se os meus antepassados foram escravos, mas se foram, então não me peçam desculpa por eles, tratem-me é a mim como gente.”

“O desentendimento da ironia revela falta de cultura”

Diz que insiste em exercitar “visceralmente” a sua liberdade, quer nos seus livros, na sua utilização da linguagem, quer na sua vida cívica e o uso da ironia é provavelmente o seu instrumento privilegiado, apesar de ser tantas vezes desentendido: “Eu em Cabo Verde tenho muitos problemas com isto. As pessoas têm dificuldade em entender a ironia no discurso escrito de tal maneira que eu defendo que deveria haver um sinal de pontuação que indicasse a ironia. As pessoas às vezes entendem exatamente o contrario do que eu digo, como aconteceu há tempos quando um individuo candidato por um partido político , somos publicamente inimigos há muito tempo, escrevi um artigo muito irónico no jornal e as pessoas entenderam que eu estava a apoiá-lo quando foi exatamente o contrário. Na minha opinião o desentendimento da ironia revela falta de cultura, que se nota mesmo em pessoas formadas.”

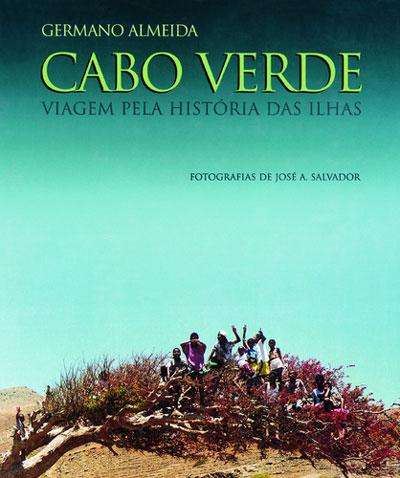

Uma digressão por grande parte do que ao longo dos anos se foi contando sobre Cabo Verde e sobre os cabo-verdianos.

Durante anos escreveu em jornais, hoje muitos pedem-lhe que volte mas nem sempre é fácil ir contra a corrente de um rio, muito menos num país pequeno: “As pessoas pedem-me muito que volte aos jornais, os políticos de vez em quando fazem-me um reparo, outras vezes lutam para ver qual deles me bate mais, mas não me sinto pressionado por isso. Acho que não tenho vocação para me sentir pressionado. O que eu não posso é esperar benesses das pessoas que ataco. Se eu me permito dizer mal do governo não posso esperar depois que o governo me trate bem. Mas nunca aconteceu ser prejudicado na minha vida pessoal por causa disso.”

Tal como Portugal, Cabo Verde vive muito da economia resultante do turismo. O turismo e com ele a chegada de um certo tipo de capitalismo e as mudanças que isso tem trazido à sociedade, a forma como isso tem feito desaparecer tradições que Germano Almeida considera que eram “muito importantes e estruturantes da cultura e do carácter do povo” e tem criado diversos tipos de corrupção. Estas pequenas, por vezes invisíveis corrupções morais e éticas, são, tal como a morte, ideias recorrentes na sua obra.

A sua auto-ironia ao falar disto não deixa de ser comovente e rara: faz aquilo que os escritores, os políticos, os cidadãos em geral raramente fazem, culpa-se primeiro a si próprio: “Em Cabo Verde as coisas só funcionam através de cunhas, de favores, se não conhece alguém as coisas não se resolvem. Mas o problema é que todos nós beneficiamos disto de alguma maneira e não resistimos a colaborar porque a vida se nos torna mais fácil. Mas não devia ser assim, nós devíamos resistir a participar nisto. Mas mesmo eu se estou numa fila, por exemplo, e há alguém que me chama para entrar por uma porta lateral eu aproveito. Não resisto, digo a mim mesmo que estou cheio de pressa. Sei que não é assim que as coisas devem funcionar e não posso aceitar beneficiar deste sistema. Não temos essa ética enraizada. Um dos nossos valores mais importantes era o orgulho em não pedir, preferíamos morrer à fome a mendigar. Hoje temos pedintes por todo o lado, muito por causa do turismo, que perturbou esse sentido de honra. As pessoas acham que o turista é para explorar isso é uma coisa que me envergonha. Porque é isso que o turismo irreversivelmente destrói: os valores.”

Sabe que a muitos as suas palavras soarão conservadoras, outros, indo buscar uma leitura superficial de Camões talvez lhe chamem “velho do Restelo”, sem nunca perceberem que este velho não representa nada de retentivo mas de visionário como a história veio a comprovar. Germano Almeida diz que Camões é uma festa e, como o poeta, olha para o futuro com alguma apreensão:

“Sempre contestei o turismo pela forma desordenada como aconteceu. Nos abandonámos a nossa terra ao turismo e às empresas internacionais que o exploraram. Se um dia o turismo acabar, ficaremos novamente sem nada, como ficamos quando deixamos de ser interposto de escravos. Só que num país com a nossa pobreza nós não estamos em condições de discutir com essas empresas, não temos condições de lhes exigir contrapartidas, responsabilidades, não temos poder. Há atividades que deviam ser os cabo-verdianos a assumir. Devia haver empresas cabo-verdianas envolvidas na gestão turística, e não só empresas estrangeiras. O cabo-verdianos serão sempre uma massa de trabalhos menores e o pais pouco ganhará com isso em termos futuros. O turismo representa 25% do PIB, o que é bom, mas a nossa situação não mudou desde o tempo dos descobrimentos: vivemos primeiro do tráfico de escravos, depois vivemos do porto de S. Vicente onde os navios paravam para abastecer de carvão. Quando os barcos passaram a ter autonomia do fuel, ficámos sem nada. Depois passamos a estar dependentes dos aviões que faziam escala ali. Agora estamos dependentes do turismo. E quando o turismo acabar, o que teremos para sobrevivermos sozinhos? Todas estas atividades nunca passaram por nós, nós nunca as dominámos. Elas usavam os nossos recursos apenas. Temos que arranjar forma de não estarmos permanentemente na mão dos outros para sobreviver.

Num tempo em que há permanentes atentados à dignidade humana, onde se tenta reescrever uma História violenta com uma limpeza étnica continuamos a não ver os escritores a assumirem nenhuma posição crítica sobre a atualidade. Contra o escritor decorativo o prémio Camões nunca se escusa a assumir em que lado da barricada está.

“O mundo diz-me respeito, o meu país em particular diz-me respeito. Eu tenho o dever de participar na construção do país, na defesa da minha gente. Também é por isso que não quero voltar a estar num partido político: perdemos logo a liberdade de falar disto e daquilo, ficamos logo em modo de auto-censura. Quero poder falar com liberdade.”

A morte é uma das figuras recorrentes dos livros de Germano Almeida. Uma morte muito pagã, que nunca é um fim mas um princípio. A morte é aquilo que permite ao narrador apoderar-se de uma vida anónima e coroá-la de fulgor lendário por via da tragicomédia: “Não penso na minha morte, nem isso me preocupa, talvez começar uma história com uma personagem morta é mais fácil, para depois eu contar a sua história. Ela é o inicio de uma nova vida do morto, ela nunca é o fim, nunca é trágica. Mas sim tragicómica. O lado tragicómico da morte é muito africano, talvez uma coisa ancestral. O funeral é muito pagão. As pessoas costumam avaliar a “festa” do funeral em comparação com a “festa de casamento” e discutem qual foi a melhor”.

Apesar da lusofonia e das suas instituições, como a CPLP, a distancia entre os países de língua portuguesa parece cada vez maior. Agora que o discurso da multiculturalidade passou de moda, que os países tendem a tornar-se mais presos às suas identidades regionais e menos disponíveis para tudo o que seja estrangeiro ma não seja turístico, Germano Almeida continua otimista: “Fui um grande defensor da CPLP, mas não se tem traduzido em nada de importante. Cada país está virado para países com quem tem relações comerciais. As circunstâncias históricas do presente não ajudam muito, mas acredito que as coisas possam mudar. O próprio governo cabo-verdiano tem que fazer mais, não podemos estar à espera que seja Portugal a levar a coisa sozinho, nomeadamente a apoiar as traduções dos livros dos autores africanos. Porque é que eu ainda sou um dos poucos autores publicados em Portugal quando há muitos outros autores igualmente interessantes em Cabo Verde? Se as editoras portuguesas, angolanas, brasileiras não têm dinheiro para nos editar, o nosso Estado deveria ajudar financeiramente essa publicação, para que assim os seus escritores sejam mais conhecidos fora das ilhas.”