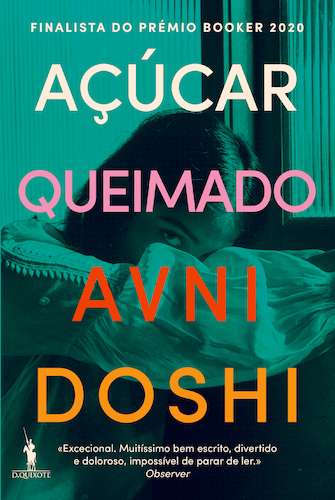

Livro: Açúcar queimado

Autora: Avni Doshi

Editora: D. Quixote

Tradução: Tânia Ganho

Páginas: 288

A premissa agarra. Pouca coisa tem mais pimenta do que a obsessão e a traição, e se a história do rancor e do ódio for entre uma mãe e uma filha ninguém acha que poderá escapar impune. Também é esse, claro, o potencial da literatura – poder mostrar o mundo através de um caleidoscópio que nos dá o outro lado da banalidade e do inesperado.

Dada a premissa, quem leu Instinto, de Ashley Audrin, pode cometer o erro de se preparar para o mesmo voo, mas este Açúcar Queimado é mais de terra, está longe de ter o mesmo impacto. Os diálogos que mostram a violência entre mãe e filha são diretos, deixam o leitor no centro da ação, mas a coisa quase morre ali. Partindo de uma premissa avassaladora, o livro de Doshi não avassala nem transtorna.

Parte-se aqui de uma infância levada a cabo em negligência. Tara, a mãe de Antara, viveu a juventude de forma pouco convencional, levando a filha atrás como um reboque, sem nunca a priorizar. Abandonou o casamento – infeliz – que tinha, e a família, que tinha meios, fechou-lhe as portas, razão pela qual foi viver para uma comunidade espiritual hindu, acabando sem-abrigo. Ainda jovem, perdeu-se de amores, passou anos obcecada com um homem. A filha foi guardando rancor à mãe e, em adulta, viu-se numa situação em que não lhe era possível extravasar o seu ódio. É que a mãe envelheceu, as falhas de memória tomaram conta de si, não se lembra dos maus-tratos, assim como não se lembra de que já pagou à empregada, e a filha tem de tomar conta dela porque é essa a expectativa social. É-lhe difícil vingar-se porque a mãe está frágil, ao mesmo tempo que é difícil explicar aos demais a razão do ódio, já que a mãe se encontra em situação de pré-demência. De que serviria, assim, enumerar os maus-tratos que a memória encerrou num sítio longe?

A filha não nega o prazer ao sentir a frustração da mãe. “Mentiria se dissesse que a infelicidade da minha mãe nunca me deu prazer” (p. 11), afirma logo à cabeça do romance. Tendo sofrido às mãos dela em criança, qualquer dor que pudesse ter era “uma espécie de redenção” (p. 11). Ainda por cima, porque não podia fazê-lo de forma intencional. De repente, fazer-lhe mal, vingando o mal, era imoral. E por isso não podiam acertar contas:

“A razão é simples: a minha mãe está a perder a memória, e eu nada posso contra isso. Não há maneira de a obrigar a lembrar-se das coisas que fez no passado, não há maneira de a cobrir de culpa. Eu costumava trazer à baila exemplos da sua crueldade, como se nada fosse, durante o lanche, e via-lhe o rosto alterar-se num franzir de sobrolho. Agora, regra geral, ela não se recorda dos episódios que evoco; tem o olhar distante, com uma perpétua expressão de alegria. Qualquer pessoa que esteja presente me toca na mão e sussurra: Já chega. Ela não se lembra, coitadinha” (p. 11)

A velhice aparece, assim, como uma forma de impossibilitar a justiça, e com isso a vingança e o despertar de culpa em quem iniciou o conflito. Para a filha, tudo parece frustrante. Não conseguir acertar contas implica não poder resolver o passado e não conseguir sequer que a mãe admita alguma coisa. Em última instância, estando a mãe tão frágil, procurar alguma vingança implica uma ação de crueldade. Viu-a indomável, agora desfaz-se pela ação do tempo. Tem de cuidar de quem devia ter cuidado dela, com as memórias em bruto, contra a desmemória dela, da infância que teve: o culto hindu em que viveram, os meses a viver na rua, a prioridade que a mãe deu a homens que não lhe traziam nada.

Assim, existe inquietude no livro, e o leitor sente a frustração de Antara: como amar quem não a amou? Como romper com a necessidade de vingança? Aquela que ali está, sem memória, parece uma coisa sem raízes, mas é o que foi que enforma tudo. Esse desfasamento está presente em todo o romance, talvez falte apenas alguma subtileza.