Considerável número de portugueses trabalha ou trabalhou mundo afora em posições de excelência ou excentricidade, mas raros têm sido, creio, os registos literários dessa experiência incomum. Consciente ou não desse facto, Constança de Sampaio e Paiva Camilo-Alves, desde 2007 investigadora da Universidade de Évora, onde se doutorou em Aiências Agrárias em 2014, decidiu partilhar parte do que fez e viveu nos sete anos que passou no Pantanal (2000-2007), uma região virtualmente propícia ao ecoturismo global de que nos dá uma visão por dentro, residente um tanto ou quanto já contaminada pelo vocabulário a que se adaptou nesse longo período de permanência no Brasil. Terá tido de optar pela auto-edição, o que limita a qualidade gráfica do livro (a paginação é rude e falta claramente um mapa), e também se pode dizer que, cientista, não nos oferece um trabalho literário de exceção, mas abstraindo dessas debilidades o relato merece ser lido, pela vivacidade do narrado, pelo largo espectro das situações descritas e, até, pelo inesperado da banda sonora e da cinefilia — e também de literatura: João de Barros, Monteiro Lobato, Vaz de Caminha, Clarice Lispector, Hans Christian Andersen, Saint-Exupéry; de ciência, com Attenborough; e até de história política, com Churchill… — que epigrafam boa parte dos capítulos muito breves, ou “crónicas” (prefácio, p. 7), em que os ofícios, a vida privada da autora e “o sentido disto tudo” se entretecem no vasto território em que decorrem: “a maior planície alagável do mundo [que] parece um bichinho enrodilhado de costas voltadas para o vasto Brasil”.

“O rio Paraguai — escreve Constança de Paiva — é a Grande Sucuri [anaconda] perpetuamente serpenteando pela terra sedimentar do Pantanal” (p. 95). “Não se pode falar do Pantanal sem polvilhá-lo de passarada” (p. 110); “470 espécies de aves, dizem as publicações da Embrapa-Pantanal” (p. 135). Sem esquecer “a grande orquestra sinfónica nocturna pantaneira”, distribuída pelos “vários palcos aquáticos e marginais”, exibindo-se «nos píncaros da erudição do lado selvagem” (p. 152).

É esse “mundo estranho e até hostil” que, todavia, permite o mais visceral “regresso a Casa” (p. 12) desta “grande entusiasta da bicharada” (p. 28) e — sobretudo — “eu e o cavalo, irmãos de um só coração de rosto ao vento, mão na sela para não cair e a felicidade sem fim de galopar no Pantanal” (p. 32). “Cada dia na natureza era único e eu a eles pertencia, seguindo o chamado, através de um som que não se ouvia, olhos bem abertos para abraçar tudo. Levá-lo para sempre comigo, ser parte de mim este lado selvagem” (p. 90). “Acordar neste amanhecer [do Pantanal] é um breve momento, eterno, que nos enche de vida” (p. 155). Numa das melhores páginas deste livro, a autora perde-se no vasto panorama, como o Major Tom de David Bowie na sublime canção Space Oddity (pp. 98-99). Pequeno Príncipe, pp. 179-80, sequer lhe fica atrás. E as duas citações de Henry David Thoreau (1818-67), a abrir, devem mesmo ser consideradas como “perfeitas para a alma deste livro”, que iluminam continuamente.

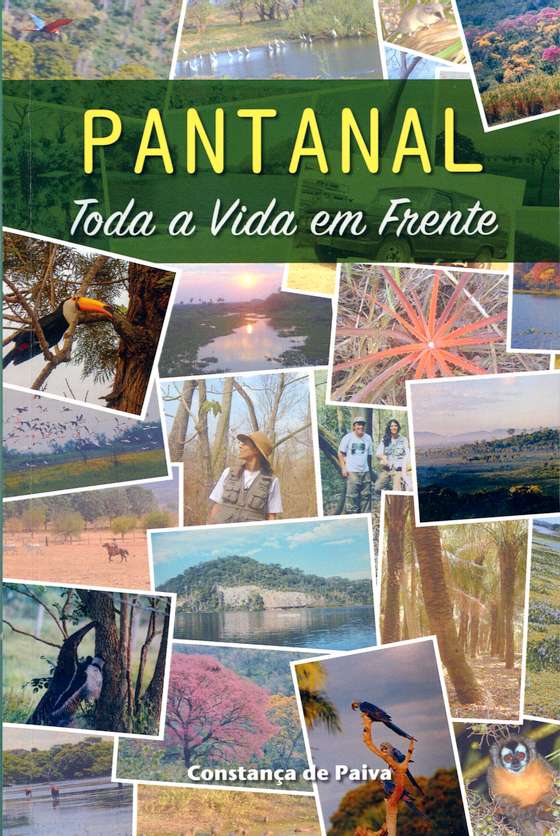

Título: “Pantanal. Toda a vida em frente”

Autora: Constança de Paiva

Páginas: 252

A chegada de Constança de Paiva ao Pantanal passou mesmo por uma “grande prova” de estoicismo: o simbolicamente iniciático ataque de abelhas cujos ferrões depois lhe são arrancados de braços, cintura e pescoço pela lâmina da catana “a brilhar ao sol” (sic) de um peão tisnado e de chapéu de palha. Outras provas houve — e talvez piores, diria — como suportar a omnipresença ruidosa da dupla sertaneja Sandy e Júnior (“a gritaria da fofinha histérica, acompanhada pelo chato do seu petulante irmão”, p. 17) ou o assustador encontro nocturno com uma tarântula no velho sobrado em que se instalara, nos seus primeiros tempos em Campo Grande, para um mestrado de ecologia e conservação na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. (Aparece-lhe outra, na cama, à p. 140.) Já na fazenda em que estagiou, “todas as noites deparava-me com um enorme jacaré atravessado no caminho” para casa: “um pequeno pontapé na cauda era o nosso ritual”, no “trilho dos meus domínios” (p. 37). Estradas “cheias de bicharada” percorridas de noite eram um “desporto radical” (sic) propício a holocaustos de todo o tipo: “Fazia parte do panorama aqueles animais, de tamanho considerável, atropelados à beira da estrada”, cujas carcaças que apodreciam ao sol obrigavam a “percorrer parte da viagem de respiração sustida” (pp. 57, 58).

De facto, a presença do mundo animal nem sempre é ali o Éden do postal-ilustrado, da página de revista ou agora do Instagram: uma noite, em Corumbá, cidade a 7 km da Bolívia, “o céu desfez-se em baratas, mas daquelas pequenas e castanhas que dispensam apresentações. […] Voavam tontas venerando os candeeiros, rasavam pelas nossas cabeças, preencheram o chão”, como praga bíblica dos tempos modernos (p. 77). No verão, “a humidade pairante sustenta um mar de mosquitos que nos expulsam para os interiores dos edifícios, atrás das janelas teladas e dos mosquiteiros pendurados” (p. 199). E apesar disso, todos sonham e querem ver a onça, a onça-pintada, o jaguar, Panthera onca, o animal belíssimo, inconfundível, “a alma do selvagem” melhor dito (p. 91) — e cujos maiores exemplares vivem no vasto Pantanal.

A prestação humana também não é lá grande coisa, e o relato aponta desacertos graves com locais, durante a experiência da Fazenda Bela Vista, dedicada ao ecoturismo: “Viver para trabalhar era servidão desumana, ainda mais para outrem. […] O lado índio deles revoltava-se com as obrigações, mas queriam o emprego. […] E nós éramos o inimigo. O filho da puta do explorador que os obrigava a trabalhar” (“Casa grande e senzala”, p. 93). “Emprego sim, trabalho não” (p. 79). Em Corumbá, uma “massa informe, inchada de boçalidade”, de cowboys tropicais transformava amenos serões de esplanada em “intermináveis horas de homofobia e xenofobia” com as piadas vulgares sobre o gaúcho veado e o português burro (p. 123). Mas também aborrecimentos vários, por exemplo com as autoridades tributárias, por denúncias que tiveram como fonte privilegiada, veio a saber-se, “nem mais nem menos do que conversa mole no putedo da região. As piranhas é que sabem. […] Um antro, esta Macondo a espreitar o Pantanal. Terra pouco ou nada séria, a brincar aos polícias e juízes” (p. 105). “Inferno de terra cheia de diabos insuportáveis” (p. 188).

Certa vez, para que a polícia se deslocasse à fazenda para averiguar um roubo, foi preciso pagar-lhe um depósito atestado de gasóleo (“ou nada feito”, p. 160). Mais: “A sumidade [petista] de governança da região utilizava a Fazenda como casa de recreio para os amigalhaços [quadrilha, p. 186] e esperava que nos sentíssemos agradecidos por receber, a nossas expensas, tão ilustres hóspedes” (p. 126). E se não bastasse, um polícia “enfiou os crentes [evangélicos] num ônibus e proporcionou-lhes um bom domingo à beira da piscina, às nossas custas. […] Trouxeram o farnel, a farofa e a mandioca, bolo de brigadeiro e carne de churrasco. Deixaram um rasto de lixo e caos para trás” (p. 163). “O choque cultural foi bastante aparatoso”, lê-se na contracapa, e daí os tão esclarecedores bordões “Tá ruim mas tá bão [bom]” e “aaaaaah taaaaaaá”, várias vezes convocados às páginas deste livro.

Boas linhas de etologia sexual — ou será antropologia? — não faltam: “Muitas das batalhas pelo direito à cópula são meras danças intimidantes de auto-exibição, com alguns encontrões e safanões sem grandes consequências para a integridade física” (“Documentários da vida animal”, p. 70). “Os calores húmidos deixam as hormonas ao rubro, os comportamentos tornam-se mais animalescos e a corte simplifica-se. Cheiram-se e pronto» (p. 68). “Corumbá tornara-se um centro de pesca turística, com as suas douradas e jáus de metro e meio que nadavam aos milhões em poucas jardas de rio. Entre pintados e pacus também se pescava piranha… de salto alto”; “metade é putaria. A outra metade são estudantes, mas também fazem uma pontinha para pagar a balada”, alguém esclarece (p. 47).

Pantanal. Toda a vida em frente é um rememorial duma experiência impactante, uma fatia de vida inspirada por laços familiares, como a memória do pai, aqui e ali entreposta entre relatos brasílicos, escrito já numa nova “vida em frente”, a do Alentejo visto a partir duma encosta de Monsaraz, tal como outrora o Pantanal foi avistado do alpendre telado da Fazenda da Bela Vista. Constança de Paiva — um bicho-do-mato nas suas próprias palavras — chama constantemente a nossa atenção para a importância do meio natural na experiência (e consciência) humana de cada um, sublinhando a felicidade infantil que a vida ao ar livre teve para ela e terá, por certo, para o filho Afonso, a quem dedica o livro. A académica que abre a sua tese de doutoramento com a frase de Nelson Henderson, “O verdadeiro sentido da vida é plantar árvores, a cuja sombra não esperamos nos poder sentar”, dá-nos aqui um testemunho vívido, francamente inspirador, para que me apraz chamar a atenção, de modo a que não passe despercebido face à banalidade de tanto papel impresso, sem o merecer.