Índice

Índice

Uma equipa multidisciplinar de 16 analistas do banco de investimento Citi acaba de publicar a sexta edição anual do relatório “Inovações Disruptivas“. São “mais dez coisas que nos devem levar a parar e pensar sobre elas“, pela simples razão de que têm potencial para transformar setores produtivos inteiros e proporcionar saltos gigantes em áreas como a saúde, a energia e as telecomunicações. Nas primeiras edições deste relatório, o Citi debruçou-se sobre inovações como a impressão 3D, a internet das coisas, a epigenética, os carros autónomos e a imunoterapia, uma técnica que já está a dar resultados promissores no tratamento de vários tipos de cancro.

Desta feita, o destaque vai para inovações como uma terapia anti-envelhecimento potencialmente revolucionária, as turbinas eólicas em alto mar e os eSports. “Alguns dos conceitos que estamos a analisar, nesta edição, já existem há algum tempo, mas nesses casos algo está a mudar em cada um deles que faz com que estejam, na nossa opinião, à beira de atingir o ponto de inflexão: da adoção acelerada”.

Vários dos analistas, autores do trabalho, têm extensa formação específica nas áreas que seguem, como doutoramentos em Medicina ou em Biotecnologia, o que os torna ainda mais atentos e capazes de descobrir quais são as inovações com maior potencial. O relatório é feito a pensar em investidores no mercado de capitais e, por isso, é um oráculo que permite ver quais são as inovações mais promissoras e com maior potencial para mudar as nossas vidas e, claro, para dar boas rentabilidades a quem investe nelas, a nível global.

A maior disrupção de todas: terá sido achado o elixir da juventude?

Falar em elixir da juventude (ou qualquer outra das imagens mitológicas que há milénios seduzem a Humanidade) corre sempre o risco de ser uma precipitação, mas dentro de cinco anos podem chegar ao mercado os primeiros medicamentos anti-envelhecimento, à base dos chamados “agentes senolíticos“. Esta é uma técnica potencialmente “revolucionária” que pode ser capaz de aumentar a esperança média de vida (sem doenças) das pessoas — já mostrou sê-lo em animais e os primeiros testes em humanos estão agora a começar.

O mercado das propostas anti-envelhecimento baseia-se, hoje, em pouco mais do que cosméticos e cirurgias. A realidade é que não teve o sucesso esperado a pesquisa sobre outras técnicas vistas como promissoras, como a ativação das proteínas sirtuínas (que existem no vinho tinto, por exemplo). Assim, a ideia de um medicamento para evitar o envelhecimento e as doenças associadas ainda é uma miragem, mas uma empresa financiada pela Google (a Calico) e outra, chamada Unity Biotechnology, estão a liderar a investigação naquela que “parece ser a abordagem anti-envelhecimento mais promissora que foi explorada até ao momento“, acreditam os analistas do Citi, doutorados na área da biotecnologia, Yigal Nochomovitz e Samantha Semenkow.

Em termos simples, a técnica explica-se assim: o nosso corpo produz as chamadas células senescentes, que são um mecanismo de combate a problemas noutras células, intervindo por exemplo quando estão a multiplicar-se células cancerígenas. Essa é uma resposta (aguda) que, no entanto, deixa resíduos destas células — que acabam por se acumular, criando um problema (crónico). Por outras palavras, quando o seu “trabalho” termina, o corpo não elimina totalmente as células senescentes que se acumularam nos tecidos — e isso, provou-se, está associado a problemas como a ateroesclerose e doenças cardiovasculares, a artrite reumatóide, um grande número de cancros, a degeneração da retina e a doença de Alzheimer.

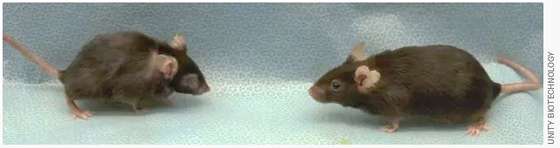

“A utilização de medicamentos que conseguem expulsar as células senescentes crónicas parece ser uma estratégia terapêutica interessante”, diz o Citigroup, com base nos vários artigos científicos que têm sido publicados sobre esta matéria e nos resultados muito promissores dos testes em laboratório. Um exemplo é a experiência feita por um investigador da Mayo Clinic com dois ratinhos — um deles foi sujeito periodicamente aos agentes senolíticos e manteve-se “jovem” e livre das doenças que acabaram por afetar o outro ratinho, que não foi medicado, como as artrites, cataratas e problemas nos rins.

A Mayo Clinic é investidora na Unity Biotechnology. Uma experiência mostrou que um rato envelheceu e ganhou doenças — o da direita, medicado com “agentes senolíticos”, permaneceu jovem.

A Fase 1 da prova de conceito em humanos, pela Unity, deve começar no primeiro trimestre de 2019. Só aí se vai começar a testar realmente qual é o potencial deste tipo de terapêuticas. Para já, porém, “as conclusões pré-clínicas que suportam a importância das células senescentes no envelhecimento são invulgarmente robustas“, defende o Citi. Um dos problemas da terapia é que os ratos medicados com esta terapêutica demoravam mais tempo a curar uma ferida, por exemplo, algo que leva alguns cientistas a considerar que uma medicação intermitente, espaçada no tempo, poderá ser a forma mais eficaz de colher os possíveis benefícios mitigando os efeitos secundários.

Se os testes clínicos correrem de forma favorável, o primeiro medicamento anti-envelhecimento da Unity poderá estar disponível (comercialmente) em 2023, acreditam os especialistas do Citi na área de biotecnologia. O impacto sobre o setor farmacêutico e sobre a saúde, em geral, é potencialmente imensurável. “Dentro dos próximos 10 a 20 anos, os doentes com uma vasta gama de doenças relacionadas com o envelhecimento poderão ter uma necessidade menor de tratamentos que hoje são considerados normais da idade”, remata o banco de investimento.

Baterias sólidas. A revolução de que os carros elétricos precisam?

Vamos ser sinceros: a expansão do mercado de carros elétricos, nos últimos anos, tem sido, em boa parte, conseguida graças à boa vontade de governos, à pressão da regulação ambiental e estratégias de posicionamento empresarial por alguns fabricantes. A realidade é que os carros elétricos, maioritariamente movidos com energia armazenada em baterias de lítio, podem adequar-se às necessidades de alguns consumidores, com custos que para alguns sejam racionais, mas ainda nenhum veículo elétrico oferece a conveniência do motor de combustão interna — que tem uma rede alargada de pontos de abastecimento e permite, em dois ou três minutos, encher o depósito com combustível capaz de fazer cerca de 1.000 quilómetros, em números redondos.

As limitações da bateria de lítio tradicional estão a travar a adoção mais generalizada dos carros elétricos. A tecnologia evolui lentamente e cada aumento da autonomia é, por definição, uma cedência em termos de segurança e durabilidade. “Este trade off é a principal razão por que o desempenho das atuais baterias de lítio é visto como uma barreira possivelmente inultrapassável no que diz respeito ao crescimento do mercado de carros elétricos”, lamenta Arifumi Yoshida, analista do Citi especializado no setor automóvel.

Mas tem recebido cada vez mais atenção uma tecnologia que já existe há décadas mas que, subitamente, aparece como uma solução possível: as baterias de estado sólido. Em contraste com as baterias de lítio comuns, que têm eletrólitos líquidos, nesta tecnologia potencialmente disruptiva todos os componentes estão em estado sólido. “Eletrólitos sólidos foram desenvolvidos nos anos 70, mas esta tecnologia foi travada por uma condutividade iónica insuficiente. Porém, foram descobertos recentemente eletrólitos sólidos com uma condutividade semelhante ou superior à dos eletrólitos líquidos — o que está a acelerar os esforços de investigação”, afirma o Citi.

O potencial desta tecnologia, como desbloqueador do progresso nos carros elétricos, já levou a uma união das três gigantes nipónicas Honda, Nissan e Toyota para investir em conjunto. Não são as únicas: a Volkswagen também está a apostar — investiu 100 milhões de dólares na QuantumScape, uma startup que saiu da Universidade de Stanford, nos EUA, e faz investigação nesta área. Já no final do ano passado, um ex-consultor da Tesla, Henrik Fisker, registou a patente de uma tecnologia de baterias sólidas que, segundo ele, são capazes de ser carregadas em apenas um minuto com energia para percorrer 800 quilómetros.

“A pesquisa, até ao momento, revela um potencial claro” em termos de segurança, autonomia, resistência a fugas, resistência à combustão (por uma estrutura simplificada de arrefecimento), miniaturização, flexibilidade de design e durabilidade, defende o banco de investimento. “Se virmos progressos significativos nos esforços de pesquisa e desenvolvimento, as baterias sólidas que estarão disponíveis a partir da segunda metade da próxima década irão, provavelmente, ser disruptivas” para todo o setor automóvel.

Para já, é necessário lembrar, porém, que “a pesquisa a pensar em produção em escala deste tipo de baterias ainda está a começar” e, além disso, “não é totalmente claro até que níveis podem cair os custos de produção” — embora, “em teoria, deva existir um potencial considerável para que os custos caiam, tendo em conta a simplificação dos packs de baterias e o uso de materiais mais low cost“, remata o Citi.

Não, não vamos todos ter um carro autónomo (mas vamos ter sempre um à disposição)

Por entre todas as notícias e debates sobre a condução autónoma e sobre a revolução iminente na mobilidade pessoal, está a decorrer uma verdadeira “corrida” para saber quem sairá vencedor no modelo que irá vigorar dentro de alguns anos. Isto porque, mais do que no modelo atual em que as fabricantes (e empresas secundárias) disputam quota de um mercado que é de consumo, o Citi acredita que com o advento dos carros autónomos — associados à mobilidade elétrica — o mercado vai achar o seu novo equilíbrio não num modelo de consumo mas, sim, de subscrição, on demand. E isso torna mais prováveis alguns cenários de “winner take all“, o que se pode traduzir por “o vencedor fica com tudo”.

Para o Citi, “a verdadeira disrupção” não está na tecnologia dos carros autónomos em si mas, sim, na capacidade de criar um ecossistema de carros autónomos, uma rede composta pelos famosos táxis-robô mas, também, por carros autónomos que não serão, necessariamente, propriedade das pessoas e das famílias mas que estarão sempre disponíveis quando necessários, através de uma subscrição mensal. São carros que podem sair de casa, sozinhos, às 2 da manhã, para irem a um car wash ou para sofrer uma intervenção mecânica — ou, até, para ir buscar uma encomenda de algo que comprámos online. E carros que, se tirarmos uma folga a meio da semana e não precisarmos deles, podemos ceder a um amigo (ou um desconhecido) num sistema peer to peer tão eficiente quanto eficaz.

Os táxis-robô — uma espécie de Uber mas sem condutor humano — vão ser uma realidade, que pode chegar às primeiras cidades mais rapidamente do que muita gente imagina. Por outro lado, a propriedade tradicional de carros vai continuar a existir, sobretudo em alguns segmentos de veículos (carrinhas pickup, veículos comerciais, etc.) e em zonas mais rurais — ainda que seja difícil perceber quanto vai custar o seguro de um carro conduzido por humanos e “desligado da rede” dentro de alguns anos.

Mas o mais revolucionário é o que está no meio, entre estes dois extremos do espectro (o táxi-robô e a propriedade tradicional). O analista Itay Michaeli acredita que o setor vai sofrer uma revolução com o modelo de subscrições de carros com potencialidades autónomas que se podem pagar mensalmente, tirando partido dos benefícios da condução autónoma sem perder as vantagens que existem em ter um carro próprio. Aliás, até pode ser melhor do que ter um carro próprio (se ele puder ir à oficina às 2 da manhã em vez de termos de passar uma manhã na oficina para resolver um problema).

A Waymo (da Google e FCA) e a General Motors devem começar a comercializar táxis-robô já a partir deste ano, nos EUA.

Em meados da próxima década, antecipa o analista do Citi, este modelo “misto” das subscrições de carro (autónomo) próprio vai começar a afirmar-se como aquele que será economicamente mais viável e, portanto, mais bem sucedido. Para os consumidores, estes poderiam ter acesso a planos mais caros ou mais baratos — como já acontece, por exemplo, com os rentings de frotas empresariais — mas neste modelo de subscrições os consumidores acabariam por pagar menos ao mesmo tempo que as marcas poderiam ganhar mais. Porquê? Porque o carro estaria sempre “na posse” do fabricante, que deixaria de ver dissipadas várias fontes de receita que hoje vão para terceiros (mecânicos independentes, por exemplo).

E, tratando-se de carros autónomos, seriam mais seguros e, em teoria, pagariam menos em prémios às seguradoras. Não será de somenos: está em causa uma “transferência de riqueza potencialmente histórica na cadeia de valor no setor automóvel”. A estimativa de Itay Michaeli impressiona: por cada 100 mil carros autónomos que uma dada marca tenha a circular nas estradas, com planos de subscrição, pode ganhar até 2,5 mil milhões de dólares (2,16 mil milhões de euros) em lucros brutos por ano, todos os anos.

eSports. Quem quer arriscar ficar de fora?

Quem nasceu na década de 80 ou antes ainda se recorda da revolta que se sentia ao ver alguém jogar um videojogo sem podermos participar, ou da experiência terrível que era esperar pela nossa vez de pegar no comando ou no teclado. Mas, para as novas gerações, ver outra pessoa a jogar é um prazer — e, muitas vezes, um vício. Tanto assim é que ver os outros jogar, designadamente ver profissionais a jogar, tornou-se um desporto e um negócio de muitos e muitos milhões.

Os eSports estão longe de ser uma novidade — há quase 20 anos que na Coreia do Sul se teve de regular as competições profissionais de videojogos (no auge da popularidade de Starcraft). Mas o crescimento está a tornar-se mais veloz — e potencialmente disruptivo — porque os jogos são cada vez mais sofisticados e porque se massificaram as ligações de internet de alta velocidade não só na casa de cada um como, também, nos dispositivos móveis.

427 milhões a assistir a torneios de eSports

↓ Mostrar

↑ Esconder

Falando em Super Bowl, e em futebol americano, o número de pessoas que viram a última final voltou a cair (103 milhões em 2018, contra 114 milhões em 2015, por exemplo). Ainda não há dados definitivos sobre quantas pessoas viram a final do último campeonato do mundo em futebol, mas a final anterior — entre a Alemanha e a Argentina — terá sido vista por 562 milhões de pessoas. Em comparação, a Newzoo antecipa que em 2019 haverá 427 milhões de pessoas a assistir a transmissões de eSports, em todo o mundo.

Além do Youtube, da Google, outra plataforma bem conhecida para transmitir jogos — como se de um jogo de futebol se tratasse — é a Twitch, que a Amazon arrematou em 2014 por quase mil milhões de dólares. Porquê tanto dinheiro? Porque, segundo a consultora Newzoo, existem 143 milhões de pessoas no mundo que assistem a competições de eSports, pelo menos uma vez por mês. São praticamente o mesmo número de pessoas que se dizem adeptas da liga de futebol americano, a NFL, cuja finalíssima é a festa do “Super Bowl”.

A diferença é que os adeptos dos eSports são mais jovens e, segundo a mesma consultora, o seu número vai crescer a uma taxa anual entre 14% e 15%. Este é um mercado que já valerá mil milhões de dólares em 2018 — mas “um dos principais desafios até ao momento é que os eSports ainda estão na infância, comparados com as ligas desportivas tradicionais, que foram criadas há quase 100 anos”, salienta o Citi, acrescentando que a indústria ainda está a refinar a estrutura de negócio que vai abrir caminho a uma monetização cada vez melhor”, isto é, uma capacidade cada vez melhor de converter pares de olhos em dinheiro.

É por esta razão que os analistas do Citi falam num “crescente interesse por parte das empresas de media e de telecomunicações”. “Com a audiência televisiva dos desportos tradicionais em rota descendente, antecipamos que a batalha por estes conteúdos se irá intensificar à medida que o tempo passa”, afirma o Citi, alertando que os grupos de media que não se associarem à transmissão de eSports arriscam perder telespectadores e receitas publicitárias.

Este é um fenómeno muito associado às economias desenvolvidas da Ásia e aos EUA, mas a popularidade dos eSports é cada vez mais global. Mesmo em Portugal as primeiras iniciativas já estão a surgir: os principais clubes desportivos já têm uma modalidade de eSports, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) tem uma área dedicada a jogo competitivo do título FIFA, da Electronic Arts, e estão a ser organizados torneios com jogos como o Counter Strike GO, em que surgem patrocinadores poderosos como a Mercedes-Benz e a ASUS.

Atenção, imobiliárias. As fintech querem comer o vosso almoço

O cenário não é muito diferente nos EUA e na Europa, incluindo em Portugal: o mercado imobiliário deu um trambolhão com a crise financeira, a construção parou durante vários anos e, agora, com a retoma, o aumento da procura e a falta de oferta estão a conspirar para fazer subir os preços. Mas há um elemento que se impôs em várias áreas da nossa vida, nos últimos 10 anos, e que começa a ter um impacto também no setor imobiliário, nesta fase de retoma: as novas tecnologias, como a conectividade móvel e as redes sociais. Em poucas palavras, o Citi acredita que o setor imobiliário está prestes a ser “uberizado”.

Mesmo numa altura em que os bancos estejam mais disponíveis para conceder crédito (com as regras mais apertadas do pós-crise) e exista muita procura no mercado imobiliário, comprar, vender ou trocar de casa “é um dos processos mais stressantes que alguém pode atravessar na vida“. A burocracia, as visitas de possíveis compradores, as aprovações do crédito, os agendamentos de escritura… facilmente estes são processos que se arrastam por vários meses. E, normalmente, no meio está uma mediadora imobiliária que recebe uma comissão na ordem dos 5% do valor da venda e não assume qualquer risco (o capital não é seu) além do tempo do seu funcionário.

Mas notícias para este setor: Silicon Valley está a tomar nota das ineficiências e está a criar novos modelos de negócio que podem abalar este importante setor, por via do preço mas, sobretudo, por via da facilidade e rapidez em fechar negócios. O Citi fala em vários modelos disruptivos mas dá destaque a um: o iBuyer, ou iComprador. Neste modelo, empresas fazem ofertas por casas que estão no mercado, usando algoritmos para definir o valor justo, de acordo com os valores médios de transação naquela zona, o tipo de casa, dados sobre a procura etc. No fundo, em vez da experiência de um mediador “interessado”, o algoritmo faz as contas.

Quando o algoritmo define que casas deve tentar comprar e que preço oferecer, aplica-lhe um desconto que corresponde, basicamente, àquilo que o vendedor aceitaria perder caso entregasse o processo a uma imobiliária — ou seja, o desconto equivale, grosso modo, à comissão da imobiliária. Uma vez comprada a casa (usando capital ou linhas de financiamento próprias), dá-se logo uma dentada no tempo que um novo proprietário precisa para a comprar, além de uma dentada no tempo que o antigo dono precisa de esperar para receber o dinheiro.

“O modelo iBuyer é uma alteração do sistema de aconselhamento por agentes para um sistema baseado em dealers, onde o lucro vem da diferença entre aquilo que a empresa paga (numa primeira fase) e aquilo que o comprador paga (numa segunda fase) — e não de uma comissão percentual”, comenta Roger Ashworth, analista do Citi especializado em instrumentos financeiros hipotecários. “A proposta de valor deste modelo é que existe uma capacidade de atuar rapidamente, eliminando o jogo de espera, stressante, e acabando com as incomodativas visitas à casa por parte de possíveis compradores”, acrescenta o especialista.

É claro que não é por acaso que o modelo atual é o modelo que existe — de alguma forma terá demonstrado que é o mais eficaz para dinamizar o mercado. A questão é que o mundo está a mudar e “os avanços na disponibilidade e análise de dados, bem como as tendências que se verificam nos mercados financeiros, levam-nos a acreditar que uma alteração de fundo poderá estar a começar“, remata o Citi.

Turbinas eólicas em alto mar. Longe da vista, mas perto da tomada elétrica

Portugal poderá ter um papel de liderança nesta inovação, eleita pelo Citi como uma das 10 potencialmente mais disruptivas para a economia mundial. As turbinas eólicas flutuantes acabam com a limitação que existe hoje e que obriga a que as turbinas eólicas estejam (ou em terra ou) fixadas ao fundo do mar, numa profundidade máxima de 40/50 metros. Isto é uma limitação crucial porque em algumas regiões (incluindo grande parte da costa portuguesa) os mares ganham profundidade muito próximos da costa e, portanto, não é exequível polvilhar o horizonte com torres e turbinas eólicas. Esse é um problema, também, em zonas como a costa oeste dos EUA e o Japão, bem como o Mar do Norte.

Hoje em dia, a nível mundial, menos de 4% da capacidade eólica instalada está no mar — tudo o resto está onshore, ou seja, em terra. “Mas com o onshore a tornar-se saturado em vários mercados desenvolvidos, num contexto de reduzida disponibilidade de terrenos, e com a atual tecnologia offshore limitada a profundidades muito pequenas, [a inovação na área das] turbinas eólicas flutuantes pode aumentar substancialmente o mercado disponível para a energia eólica, permitindo aos governos atingirem as suas metas de energias renováveis”, afirmam Martin Wilkie e Ji Cheong, analistas do Citi.

Uma turbina instalada em alto mar não tem o problema de “ferir a vista” a quem não gosta de ver turbinas eólicas no seu “quintal”. Pode ser maior e, portanto, obter mais energia. Além disso, normalmente em alto mar o vento sopra mais forte do que em terra ou perto da costa, pelo que poderá haver um maior aproveitamento da capacidade instalada. E isso pode conseguir-se montando a turbina num cilindro que serve de lastro e “âncoras” que são, normalmente, pesos com mais de 100 mil toneladas cada um. Assim, a turbina fica estabilizada e, através de cabos subterrâneos, consegue-se transportar a energia para terra.

Energia eólica em alto mar, à costa do Alto Minho

↓ Mostrar

↑ Esconder

O projeto Windfloat faz parte da estratégia Industrial para as Energias Renováveis Oceânicas, que quer criar um “cluster” industrial exportador destas tecnologias energéticas com um potencial para gerar 254 milhões de euros em investimento, 280 milhões de euros em valor acrescentado bruto, 119 milhões de euros na balança comercial e 1.500 novos empregos, segundo o diploma do projeto. Está previsto um investimento de 125 milhões de euros.

O projeto é coordenado pela EDP através da EDP Renováveis e integra o parceiro tecnológico Principle Power, a Repsol, a capital de risco Portugal Ventures e a metalúrgica A. Silva Matos.

Está prestes a começar a ser construída em Portugal, ao largo de Viana do Castelo, a primeira central eólica flutuante do país — e perto do final de 2019 a energia produzida pelo projeto Windfloat Atlantic deverá começar a chegar à rede. O coordenador do projeto é a EDP Renováveis, cuja subsidiária norte-americana foi escolhida pelas autoridades norte-americanas para criar um parque eólico à costa da Califórnia, que deverá estar concluído em 2024.

Mas no Reino Unido e no Japão também tem havido iniciativas nesta linha. As turbinas flutuantes “estão a começar a ganhar popularidade em todo o mundo, tendo já sido adotadas em países como a Noruega, Portugal e o Japão“, escreve a General Electric num relatório citado pelo Citi. França também está a entrar neste segmento, prevendo-se que Dinamarca e Alemanha não tardem a seguir-lhe as pisadas.

O potencial é enorme, o que não é bem o mesmo que dizer que esta é uma tecnologia com viabilidade económica garantida. Mas o Citi está confiante de que a tecnologia pode ser muito importante sobretudo para a Europa, que “tem o maior potencial para a energia eólica offshore, com 66% do Mar do Norte com profundidades entre 50 e 220 metros. Tudo vai depender, como sempre nesta área, dos custos e dos incentivos que houver para este segmento. O setor das fabricantes de turbinas eólicas, cabos de ligação e armazenamento de energia pode ser claramente disrompido, bem como, é claro, o setor da produção de energia a partir de combustíveis fósseis.

5G. Agora, sim, vamos poder falar em “internet das coisas”

A tecnologia 5G é outra das inovações disruptivas eleitas pelo Citi neste relatório publicado poucas semanas depois de terem sido definidos os primeiros parâmetros de estandardização e frequência, em junho. Esse foi um passo crucial para que as empresas de telecomunicações e tecnologia, bem como os reguladores, acelerem os trabalhos de preparação das redes a nível global. E que potencial disruptivo é que o 5G traz, em relação ao padrão atual do 4G? “As operadoras há vários anos debatem sobre o potencial do 5G, e existe algum ceticismo entre os investidores”, escrevem os analistas do Citi, notando que “o 5G poderá não trazer mais do que uma pequena melhoria quando pensamos em smartphones, mas nós vemos um potencial enorme em utilizações comerciais e industriais, criando possibilidades que até ao momento eram impossíveis”.

Falar de 5G é, antes de mais, falar em velocidades nunca vistas nas comunicações sem fios — latências inferiores a 10 milissegundos (em comparação com os mais de 50 milissegundos no 4G). Mas é falar, também, em poder ter um milhão de dispositivos ligados por metro quadrado (10 vezes mais do que o 4G). Pode achar que o smartphone que tem na mão, ligado à rede 4G, é fantástico por poder transmitir um filme em HD, em streaming, em qualquer lugar — mas começa a ter uma ideia das limitações do sistema atual quando vai, por exemplo, a um estádio de futebol, rodeado de dezenas de milhares de pessoas (e, portanto, dezenas de milhares de telemóveis) e demora um minuto a fazer uma simples pesquisa no Google. Ou nem consegue fazê-la.

Velocidades mais rápidas e maior densidade de ligações abrem caminho a um novo paradigma em que não falamos apenas em pessoas com smartphones na mão ligadas a um servidor de telecomunicações mas, sim, de incontáveis dispositivos ligados diretamente à internet — desde carros autónomos até candeeiros de iluminação pública. Só com o 5G se pode falar, realmente, em “internet das coisas” (IoT), um mercado que valerá entre 3,5 e 9,5 biliões de euros, por ano, até 2025, segundo um estudo recente da consultora McKinsey. Um exemplo, ilustrativo: com Wi-Fi e 4G é possível dar alguns passos nas casas inteligentes, mas só com 5G se pode começar a falar, verdadeiramente, em cidades inteligentes.

Ver vídeo em 8K e usando a tecnologia da realidade virtual — mesmo que esteja rodeado de centenas de milhares de pessoas a fazerem o mesmo. (FOTO: Miquel Benitez/Getty Images)

E com o padrão 4G é impossível falar, também, numa utilização generalizada de carros autónomos, que estão em comunicação constante com o exterior para se moverem de forma segura. A plataforma 5G já é capaz de dar resposta às velocidades necessárias para que essa comunicação se faça, além de evitar dar um novo significado ao conceito de engarrafamento de trânsito. O Citi destaca, também, que uma outra inovação crucial do 5G é o “fatiamento da rede” — “uma alocação dinâmica das capacidades de rede, permitindo, por exemplo, garantir baixa latência e infalibilidade a equipas de socorro e emergência e, por outro lado, dar prioridade à velocidade para os utilizadores pessoas, por exemplo que usam smartphone”.

Faz sentido continuar a pensar em espectros sem fios da mesma maneira?

Está iminente uma disrupção da magnitude da Uber (para os táxis) e do Airbnb (para os hotéis) no setor das telecomunicações, diz o Citi. Em causa está uma inovação conhecida como Acesso Dinâmico ao Espectro (Dynamic Spectrum Access, ou DSA), que está relacionada com uma gestão ativa dos espectros de comunicações, que normalmente são atribuídos pelos Estados a quem os utiliza (desde a Força Aérea até a uma estação de rádio FM) de forma exclusiva, garantindo que não há interferências.

Em contraste, o DSA “permite que vários utilizadores partilhem um banda específica de um qualquer espectro gerido a nível nacional, de uma forma segura e fiável”, explica o analista Dalibor Vavruska, do Citi. O resultado é fácil de imaginar: “maior eficiência na utilização do espectro e mais oportunidades para novos intervenientes”. No fundo, o DSA propõe-se reinventar a forma como estamos habituados a pensar nos espectros de telecomunicações, como recursos finitos que é preciso regular sob pena de tornar a sua utilização impraticável. Será que tem mesmo de ser assim, nos dias de hoje?

Desafios como o risco de interferência vão poder ser resolvidos “de forma inovadora com recurso a software, a mecanismos de teoria dos jogos, à aprendizagem das máquinas e à inteligência artificial”, explica o Citi. Em concreto, falamos de uma “alocação flexível de espectro em localizações específicas e em horas específicas, usando um sistema de camadas em que se atribuem prioridades, em vez de exclusividades. “Estas tecnologias são bem conhecidas do setor, porque são utilizadas para melhorar o desempenho em canais de linha fixa baseados em cobre. Em teoria, soluções semelhantes poderiam ser aplicadas, também, nas comunicações sem fios”, acredita o Citi.

Apesar da mudança de paradigma que está em cima da mesa, “as nossas conversas recentes com operadores de telecomunicações e investidores mostra que o DSA ainda não é algo muito conhecido e compreendido pelo mercado”, diz o Citi. Mas aqueles com conhecimento mais técnico sabem perfeitamente do potencial que estas tecnologias podem ter, ainda que “não acreditem que deva ser algo que influencia os seus planos estratégicos a longo prazo”. Estarão a mentir a si próprios? “Alguns reguladores com mentes mais abertas, como a FCC nos EUA, a Ofcom no Reino Unido e a ICASA na África do Sul têm estado a explorar oportunidades relacionadas com o DSA”, lembra o Citi.

Big Data na saúde. O radiologista que vê milhões de raio-x por minuto

Quando, em 2016, o Observador entrevistou em Lisboa Joel Selanikio, protagonista de um TED Talk que teve grande notoridade e que se intitulava “A revolução do Big Data no setor da saúde“, o médico e empreendedor queixava-se de que “na saúde as coisas não são geridas de forma muito eficiente, há milhões de formas simples de fazer as coisas mais bem feitas e mais rapidamente”. “É curioso pensar nisto porque se tivéssemos dito, há uns 10 anos, que estávamos a tentar encontrar formas de melhorar a vida das pessoas, portanto talvez devêssemos tentar melhorar a eficiência dos sistemas de táxi. Se calhar, a resposta teria sido: “oh, deixa lá isso, os táxis servem perfeitamente“. Mas a verdade é que, com a Uber, podemos levar o sistema dos táxis a um nível de eficiência completamente diferente”, dizia.

Selanikio acrescentava que a falta de eficiência “parece ser uma preocupação de vários médicos com quem falo por todo o mundo. Há uma série de ineficiências que nós acabamos por tolerar. E acredito que estas ineficiências estão prestes a tornar-se o alvo de muitas empresas que querem eliminá-las“. E uma das áreas com maior potencial de disrupção é a análise de dados, incluindo dados sobre a saúde das pessoas. Desde os dados que são registados no computador de um médico ou de um radiologista até aos dados produzidos pelo smartphone ou smartwatch de cada um, existe uma imensidão de informação valiosa que, a partir do momento em que for tratada com ferramentas de inteligência artificial, por exemplo, podem criar grande valor médico e económico.

Num contexto de aumento de custos na saúde, envelhecimento das populações e falta de médicos, “vemos oportunidades no big data, inteligência artificial e machine learning (‘aprendizagem pelas máquinas’) como um progresso natural a partir da quantidade de dados que passou recentemente a ser formada”, afirma a analista Stephanie Demko, especializada em tecnologia na área da saúde. Em concreto, “soluções de big data podem criar oportunidades ao nível da analítica preditiva e podem trazer vantagens nos diagnósticos e na redução de custos”, acrescenta a analista.

Um “bom” radiologista é, normalmente, alguém por cujos olhos já passaram muitos milhares de radiografias. Assim, quão “boa” será uma ferramenta de diagnóstico que tire partido dos dados produzidos (ou seja, do conhecimento produzido) a partir da análise de milhões de raio-x em todo o mundo, todos os dias? O big data é a superação das capacidades humanas, de deteção de padrões e antecipação de probabilidades, a uma escala que seria impossível para o ser humano. Havendo uma uniformização, uma centralização e um tratamento dos dados, a eficácia dos diagnósticos e tratamentos pode aumentar de forma significativa. (Não é por acaso que se usa o exemplo da radiologia — esta é, segundo o Citi, uma das áreas mais vulneráveis à disrupção criada pela inteligência artificial).

O ex-presidente da Google Eric Schmidt identificou, porém, alguns dos desafios que é necessário ultrapassar para se tirar partido da imensidão de dados que hoje são recolhidos. Falta uma maior uniformização dos dados, a nível global e mesmo à escala nacional; falta acabar com os “silos” na recolha e armazenamento de dados médicos entre as diferentes especialidades e; é preciso investir e ter uma estratégia para desmistificar os receios relacionados com a segurança e a privacidade — tendo sempre presente que uma quebra na privacidade de dados não-anónimos sobre saúde é mil vezes pior do que um roubo de larga escala de informação de cartões de crédito, porque é irreversível.

Assistentes inteligentes ativados por voz. Uma nova página na relação humanos-máquinas

A forma como interagimos com os computadores está sempre a mudar, desde logo enquanto consumidores. Se (alguns de nós) estávamos habituados a um teclado e depois surgiram os ratos, vivemos agora na era do touch. Mas esta não tardará a ser cada vez mais substituída pela utilização da voz como forma principal de levar as máquinas a fazer aquilo que nós queremos.

“Acreditamos que estamos no ponto de inflexão na adoção de assistentes pessoais ativados por voz”, afirma o analista do Citi Ross Barrows. Esta é uma tecnologia que suscita algum ceticismo por parte de alguns investidores, mas os avanços recentes no reconhecimento de voz e no processamento das diferentes línguas, além da conectividade cada vez mais ubíqua, não deixam margem para dúvidas: este é o caminho.

Testámos a Alexa e a Ok Google. Não nos apaixonámos, mas estivemos perto

Pense um pouco sobre esta estimativa, da Gartner: até 2020, uma em cada cinco interações com o seu smartphone serão feitas não com os seus dedos mas com a voz. Não lhe parece plausível? Guarde este artigo nos favoritos e volte a lê-lo daqui a um ano e meio — e, na altura, verifique se a previsão foi ou não acertada. “Atualmente, os assistentes inteligentes cumprem tarefas simples como agendar alarmes e procurar informação na web. Mas no futuro próximo serão capazes de cumprir tarefas complexas”, como fazer compras online com base em padrões históricos que os algoritmos de inteligência artificial detetam sobre nós.

Quem vai ouvir mais do que dois ou três resultados numa pesquisa?

↓ Mostrar

↑ Esconder

A área das pesquisas na internet é que tem maior potencial disruptivo. Basta pensar que numa pesquisa no Google em formato de texto alguém pode passar os olhos pelos oito ou nove primeiros resultados — se estivermos a ouvir os resultados dificilmente iremos ouvir mais do que dois ou três. Em teoria, diz o Citi, isto pode ser uma boa notícia para as anunciantes/comerciantes mais estabelecidas no mercado (e uma má notícia para os entrantes).

A tecnologia vai tornar-se mais sofisticada à medida que os assistentes pessoais ganham cada vez mais funcionalidades — a Alexa da Amazon, por exemplo, já consegue cumprir 30 mil tarefas, o dobro do que conseguia há nove meses.

O carro, onde as mãos (e os olhos) estão, desejavelmente, ocupados com a condução, é um local primordial para a implantação desta tecnologia. Mas ela também chegará cada vez mais às nossas casas — não vamos ter medo de parecer maluquinhos quando pedirmos ao frigorífico para abrir a porta ou à televisão para mudar de canal. Em público e no trabalho, contudo, a penetração desta tecnologia afigura-se um pouco mais difícil.

Ainda assim, o Citi antecipa um “crescimento robusto” da tecnologia e dos proveitos que pode trazer para as produtoras de hardware e software associado, bem como para os produtores dos chips e para as empresas donas de data centers capazes de armazenar toda a informação que é enviada para a nuvem. Mas nenhum setor vai poder ficar indiferente, desde os eletrodomésticos até ao setor automóvel — se a tecnologia vingar, todos vão querer eletrodomésticos e carros com quem podem conversar.