Realismo Socialista, Neo-Realismo, Surrealismo, Realismo Mágico, Realismo Fantástico, nenhum século parece ter “amado” tanto o real como o século XX, escreveu o filósofo Alain Badiou. Talvez porque nunca antes o Real tenha vivido uma crise tão profunda e o sentimento de que ele nos escapa, que é indizível, intangível, nunca tenha sido tão agudo. Basta pensarmos que no século anterior se inventaram máquinas que alteraram completamente a nossa noção física e metafísica do que é real. Desde a velocidade dos comboios, às formas artificiais da sua reprodutibilidade; a fotografia, o gramofone, a câmara de filmar. A crescente rapidez da informação com a multiplicidade de jornais e revistas, o telefone. E já no século XX, as grandes máquinas destruidoras que foram as duas Guerras Mundiais, a bomba atómica, a rádio e depois as imagens domesticadas na televisão, oferecendo um banquete de real à hora de jantar.

Ao longo de todo o século XX, tanto a arte como a política tentaram capturar esse real, não apenas a literatura mas também o cinema, as artes plásticas, no teatro. O Realismo Socialista soviético que eclodiu após a revolução de 1917 pode ter sido uma das nascentes de um rio que ganhou muitos braços, afluentes e efluentes, que se cruzariam com o Marxismo, mas também com a psicanálise (como o Surrealismo), o existencialismo, com os filmes de cowboys, certamente com o Comunismo e as circunstâncias políticas e culturais dos diferentes países, mas certamente sempre com vasos comunicantes com a Modernidade.

Não faz sentido, portanto, que em Portugal se tenha rasurado o Neo-Realismo dos vários modernismos literários do século XX português, que lhe seja negada uma modernidade — que, lembramos, não é um tempo histórico, mas uma condição da experiência. Ou como a descreveu Baudelaire, “a Modernidade é o transitório, o fugitivo, o contingente, a metade da arte cuja outra metade é o eterno, o imutável”. Esse gesto de estar profundamente mergulhado no presente para extrair dele o eterno é algo que muitos artistas foram capazes de fazer ao longo da História. Em todas as épocas, houve aqueles que cortaram com a tradição que nos quer obedientes e presos às suas coercividades e foram capazes de pensar além do discurso vigente, que entraram no coração selvagem da vida, pisaram chão nunca antes imaginado, estiveram ativamente presentes no seu tempo mas, simultaneamente, abriram um tempo novo, formularam novas linguagens artísticas, filosóficas, cientificas. Não, não se pode dizer que os Neo-Realistas não foram Modernos.

“Seara de Vento”, de Manuel da Fonseca, 1ª edição, de 1958 com capa da autoria de Vespeira

É aqui que encontramos o modernismo dos repórteres, dos documentaristas, de cineastas como Vittorio De Sica ou Roberto Rosselini, em Itália, de Glauber Rocha, no Brasil. É aqui que certamente encontramos também os neo-realistas portugueses nos seus modos de exprimir a um real que era “o espelho invertido da ditadura” (Carina Carmo Infante, 2021); sendo testemunhos do tanto do seu tempo e das suas circunstâncias, como do “fantástico real da vida” (Baudelaire). Se, como escreveu Mikhail Bakhtin, filósofo e teórico da cultura russo, “cada obra é um elo na cadeia de comunicação discursiva, como réplica de um diálogo, está vinculada a outras obras-enunciados, com aquelas à quais ela responde, e com aquelas que lhe respondem”, é absurdo isolar o Neo-Realismo português de todas as obras que o precederam, nomeadamente do Realismo do século XIX, de Eça a Cesário Verde, do Modernismo Pessoano, do presencismo, do surrealismo, de uma “escrita da terra” que vai de Húmus de Raul Brandão a A Sibila de Agustina Bessa-Luís.

Como defendem Carina Carmo Infante da Universidade do Algarve e da Faculdade de Letras ou António Pedro Pita, ensaísta e docente da Universidade de Coimbra e diretor científico do Museu do Neo-Realismo português, este está longe de poder ser resumido à relação dos seus autores com o Partido Comunista Português, E, mesmo que o Marxismo fosse o horizonte das suas utopias, ele nasceu e floresceu mais como uma força de recusa contra a ditadura salazarista, e como irradiação dessa estrela nunca totalmente extinta que foi o Romantismo e que agora se materializava na imagem do escritor como justiceiro e na arte como libertação. O Neo-Realismo nunca foi uma importação do Realismo Socialista, mas sim “uma longa reelaboração conflitual da estética realista, que aconteceu de forma transnacional”, ganhando diferentes faces.

No final dos anos 30, na ressaca da Guerra Civil Espanhola e nas vésperas da 2ª Guerra Mundial, um grupo de jovens, muitos dos quais pouco mais que adolescentes e cujo “coração pulsava por todos os humilhados e ofendidos (…) numa obstinada recusa em ser feliz num mundo agressivamente infeliz” (Mário Dionisio), seria irresistivelmente movido por um espírito de recusa e pela convicção de que a literatura só fazia sentido enquanto forma de luta contra o egoísmo. Como explica António Pedro Pita, a maioria destes jovens começou por escrever nos jornais e estava “demasiado longe do congresso de escritores soviéticos, que decorreu em 1934, ou do congresso da Juventude Comunista, de 1935”, das polémicas abertas em França que levaram ao afastamento do partido Comunista de André Breton. Nesses anos 30, as obras referenciais do Realismo Socialista não chegavam cá, a maioria dos Marxistas nunca tinham lido nada de Marx, nem o Manifesto. “Eram mais conhecidas as obras de Henri Lefebvre que as de Marx (…) isto mostra como o Neo-Realismo português nasceu e se alimentou mais daquela ingénua necessidade de futuro de que falava Mário Dionísio e foi sempre casa para muitas orto e heterodoxias”.

Neo-Realismo e uma “simplificação grosseira”

Toda a arte é política, isto sabêmo-lo. Porém, em Portugal, sobretudo a partir dos anos 80, disseminou-se um discurso que incompatibiliza a arte com a militância política. O artista, sobretudo o escritor, o poeta, deve ser o mais neutro possível, ou então abordar temas que estejam na moda (ainda que essas modas possam disfarçar das agendas políticas), devem optar por formas e estilos de escrita legitimados pela academia e pelo público consumidor, que não deve ver perturbada a sua mundividência por universos, palavras, imagens desestabilizadoras ou traumáticas. Devem, sobretudo produzir obras com “o menor grau de atrito possível” (Silvina Rodrigues Lopes) para alavancar ao máximo o volume de vendas.

Essa persistente incompatibilidade entre a militância política e a arte é, segundo Carina Carmo Infante, no livro de ensaios A Noite Inquieta (Húmus ed.), uma das razões pelas quais o Neo-Realismo continua a ser silenciado, visto numa “simplificação grosseira” como um “doutrinarismo dogmático e culturalmente limitado”, ou um bloco monolítico, fechado sobre si mesmo, uma emanação do PCP, uma literatura maniqueísta que basicamente opõe ricos e pobres, camponeses e lavradores.

Algumas obras neo-realisttas, livros cujas capas eram feitas por artistas plásticos e tinham um abordagem estética muito particular que não era uma mera ilustração do livro, mas uma outra leitura artística que se lhe acrescentava (imagem: Museu do Neo-Realismo)

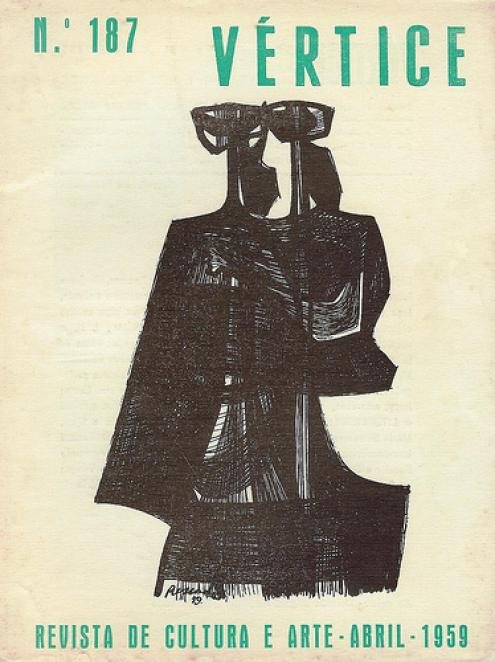

Na verdade, o Neo-Realismo foi, entre os anos 30 e os anos 70, palco de muitas lutas internas, quer sobre as formas de representar esse real sempre tão fugidio, quer nas aproximações e afastamentos face ao Partido Comunista, querelas que vieram a público na principal revista do movimento, a Vértice, mas também na Seara Nova. Carlos de Oliveira e Manuel da Fonseca são exemplos de dois escritores maiores do século XX português cujas obras tanto podiam ser atacadas pela Pide (proibidas ou destruídas) como pelos próprios neo-realistas. Foi o caso de Colheita Perdida, de Carlos de Oliveira, ou Cerromaior e O Fogo e as Cinzas, de Manuel de Oliveira, que suscitaram grande debate interno, pois as personagens não iam ao encontro da ideia de um total naturalismo, nem de uma marcha coletiva.

O caso de Manuel da Fonseca é paradigmático deste “desvio” da ortodoxia, pois os seus heróis e heroínas são sempre figuras sem qualquer consciência política, apenas lutando para sobreviver à miséria, à fome, a condições de trabalho desumanas. Outros são personagens solitárias, que vivem à margem da lei e da ética: anarcas, contrabandistas, malteses, ladrões. E, se nos outros autores neo-realistas a violência da ditadura é trabalhada simbolicamente, também como forma de escapar à censura, em Manuel da Fonseca essa violência é manifesta, quer nos corpos famintos, ou feridos, nos suicidas, nos homens assassinados, nas mulheres espancadas. Tão influenciado pelo cinema americano como pelo Realismo Socialista, ele vai escrever como quem filma (tal como Carlos de Oliveira), fazendo um zoom sobre esses corpos escarificados pela miséria, criando imagens grotescas, e únicas na paisagem neo-realista.

Fazer um documentário humano, uma reportagem alargada sobre determinado grupo ou lugar era tantas vezes o objetivo dos romances e contos que visavam consciencializar politicamente uma larga comunidade de leitores e isso, como defende Carina Carmo Infante, torna a arte Neo-realista indissociável da queda da ditadura, pois durante décadas alimentou o pensamento resistente ao fascismo.

O Observador falou com Carina Carmo Infante, docente e investigadora da Universidade do Algarve, da Faculdade de Letras de Lisboa, e autora do livro A Noite Inquieta, Ensaios sobre Literatura Portuguesa, Política e Memória, sobre a importância deste movimento artístico, visto a partir do século XXI, e sobre as verdades e os mitos da sua relação com o PCP.

A Noite Inquieta, de Carina Carmo Infante, o século XXI a olhar de forma nova a herança do Neo-Realismo

Deixámos de ler os autores neo-realistas?

É preciso relativizar essa questão. Alguns neo-realistas pertencem ao cânone escolar. Alves Redol e Papiniano Carlos, no Ensino Básico, ou, com expressão mais fraca, Manuel da Fonseca, no 12.º ano. Neste contexto, as formas de leitura passam maioritariamente pelo fragmento selecionado no manual, mas as obras fixadas para leitura obrigatória, acompanhadas das listas do Plano Nacional de Leitura, garantem àqueles autores um número muito apreciável de leitores jovens e adultos — neste caso enquanto educadores, professores, mediadores ou encarregados de educação. No entanto, mesmo nesse domínio, nada se compara à realidade de décadas atrás. Os neo-realistas entraram nos programas escolares ainda antes do 25 de Abril e, com a Revolução, a revisão curricular deu-lhes uma prevalência impressionante até ao final da década de 1980, perdendo-a na década seguinte. Acompanhavam-se, deste modo, os sinais dados a partir da Universidade e da crítica literária (cujo impacto público era considerável ao tempo, ao contrário do que sucede hoje), na sequência de debates da crítica, que remontam aos anos 1960. Consolidava-se, então, um conceito hegemónico do literário contrário ao sentido pragmático da literatura, à possibilidade de conjugar militância e autonomia (relativa) e qualidade artísticas e, genericamente, à ideia de transformação revolucionária. Nessa linha, o Neo-Realismo no seu todo não seria literatura de qualidade e estaria na margem ou mesmo fora da modernidade e do modernismo, movimentos, entretanto, elevados à categoria de referência máxima da literatura contemporânea.

Há problemas nesta apreciação estreita de modernidade e até de modernismo, porque implica demarcações rígidas entre gerações, grupos e protagonistas individuais e até um sentido progressivista do tempo histórico em literatura. Quando se confunde a posição anti-modernista de críticos da esfera neo-realista com o trabalho poético do Novo Cancioneiro, ocultam-se afinidades entre poetas que desaguaram na presença e/ou que vieram a seguir, sofrendo, de modos diversos, o impacto pessoano. Veja-se a este título a obra de Manuel da Fonseca e Joaquim Namorado. Falo também do facto de estes autores — em especial, Fonseca — alinharem com Irene Lisboa, José Gomes Ferreira ou Raul de Carvalho, num modernismo não radicalizado, rente ao quotidiano mais anódino, herdeiro assumido de Cesário Verde. E falo também do impacto de modernistas oriundos do cinema, da fotografia e das artes plásticas na escrita neo-realista, evidente em Gaibéus ou Seara de Vento.

“Gaibeus”, de Alves Redol, romance inaugural do Neo-Realismo (1939)

Mas quais as razões deste apagamento?

Há causas do foro político-ideológico estrito e razões estético-literárias. Falo das segundas razões. Neste segundo caso sobressai o impacto da canonização de Pessoa — que, nos termos de Eduardo Lourenço, ganhou dimensão de insolação, a ponto de quase ofuscar quase tudo à volta. E do modernismo e do conceito de literatura a eles associados. A representação da transformação histórico-social e o fito de eficácia da comunicação literária, que, não sendo unânime, foi estruturante para o Neo-Realismo, leva grande parte da crítica a excluir o Neo-Realismo da modernidade novecentista. De notar que Óscar Lopes, crítico de inequívoca extração marxista, tendeu também para esta uma posição crítica sobre o Neo-Realismo, não reconhecendo a maturação que ocorre nos anos 1950 com a reescrita de romances por Alves Redol e Carlos de Oliveira.

A politização da estética enquanto forma de resistência mobilizou o Neo-Realismo, não sem debate interno sobre as formas de a concretizar dentro campo literário e suscitando polémica com o Presencismo, o Surrealismo ou os intelectuais que, em 1963, na revista O Tempo e o Modo, se posicionam maioritariamente contra uma arte social com finalidade prática. A década de 1950 abre caminho à absorção de contributos da psicanálise, do existencialismo e da exigência formal modernista: dela resultam a reescrita dos romances de Alves Redol e Carlos de Oliveira, a trajetória existencialista de Namora ― que em Vergílio Ferreira implicou o corte com o movimento ― ou Barranco de Cegos (1961) de Redol. Goradas as esperanças de democratização do Pós-Guerra, esses anos trazem ainda a Polémica Interna, particularmente aguda entre 1952-1954, e introduzem uma reconfiguração dissolvente, como defende António Pedro Pita para o Neo-Realismo. Daí para a frente põe-se em causa de forma mais aguda a noção de real e as suas formas de representação; consagra-se em pleno a referência modernista e pessoana; e implanta-se a cultura de massas e visual, mesmo num país bloqueado pela ditadura e pela Guerra Colonial.

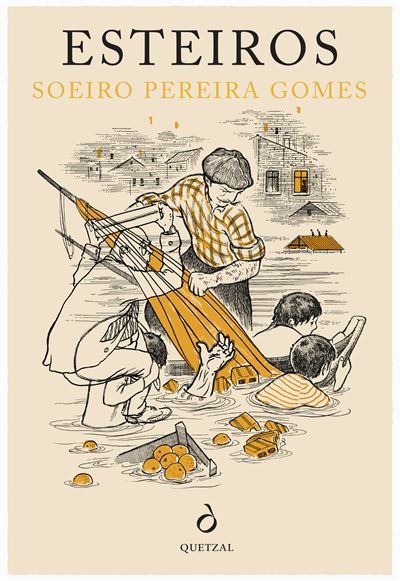

“Esteiros”, de Soeiro Pereira Gomes, publicado em 1941, foi este anos reeditado pela Quetzal, marcando os 80 anos da obra

O Neo-Realismo ainda pode comunicar com os leitores do Portugal do século XXI? O que perdemos ao continuar a exclui-los do nosso cânone?

No essencial, perde-se a leitura de grandes textos da literatura portuguesa do século XX. Soeiro Pereira Gomes, Manuel da Fonseca ou Carlos de Oliveira não são de todo dispensáveis da compreensão desse tempo histórico-literário. Os neo-realistas renovaram o exemplo dos intelectuais românticos, na sua inquirição à paisagem e ao povoamento portugueses. A par de Aquilino ou Torga, fixaram imagens icónicas de um país que hoje se extingue, em tempos de apertada censura no domínio das ciências sociais e da reportagem de fundo político e social.Essa reconfiguração do imaginário nacional leva Eduardo Lourenço a reconhecer a originalidade da ficção neo-realista em relação a literaturas estrangeiras, nomeadamente face às prescrições do realismo socialista.

Deram de novo à narrativa, em particular ao romance, uma centralidade no sistema de géneros da literatura portuguesa, bloqueado desde a morte de Eça, com um fenómeno inédito de alargamento de público. Fê-lo com uma vocação dominantemente telúrica, ruralista ou provincial, explorando, por exemplo, o motivo da casa senhorial em ruínas que vinha desde A Ilustre Casa de Ramires. E se José Cardoso Pires afirma a sua diferença contra essa sintaxe ruralista, o marco na narrativa contemporânea que é O Delfim tem no seu bojo, como diz José Gomes Ferreira, “todas as invenções colectivas mitificadas pelos neo-realistas: o largo de Manuel da Fonseca, o lago de Carlos de Oliveira, os marialvas já palpitantes de vida macha no Cerromaior, no Barranco de Cegos, no Muro Branco (qualidades artísticas à parte)”.

Além do referente oitocentista, no caso da narrativa, pode ainda ser referido o trabalho poético para além do paradigma romântico (melodramático e panfletário) da literatura como missão, que terá herdeiros-epígonos nas décadas de 1960 e 1970. Aludo, em particular, ao trabalho poético sobre a emoção intimista e sobre o discurso do quotidiano (Cochofel e Manuel da Fonseca); a procura que cada um dos poetas neo-realistas fez em linhagens literárias de cunho nacional, como o lirismo culto (de Camões a Afonso Duarte) e o cancioneiro popular, ou de cunho peninsular, com um imaginário picaresco e lorquiano, de malteses e vagabundos. Daí Gastão Cruz assinalar conexões, nos anos 1940-50, de Carlos de Oliveira, Cochofel e Manuel da Fonseca com poetas estranhos ao movimento, como Saul Dias e Irene Lisboa, Eugénio de Andrade e Sophia de Mello Breyner.

Como e porquê se criou esta ideia, este anátema em torno o Neo-Realismo como uma literatura “maniqueísta” e braço literário do PCP?

O Neo-Realismo foi um movimento político-cultural e não apenas literário em que se defendeu um projeto de democratização cultural e se assumiram as relações estreitas entre arte e política. A intersecção do universo cultural e literário com a esfera da luta política um tempo reforça e coíbe a autonomia do campo literário em análise, pelo seu grau de politização e pelas circunstâncias nacionais de uma ditadura, da fragilidade de estruturas culturais autónomas do Estado, do continuado isolamento social do artista, da generalizada precariedade da vida e alheamento dos bens-culturais e da escrita pela maioria da população.Os neo-realistas protagonizam um modelo de escritor-cidadão que encontramos igualmente fora da sua esfera. Com graus e matizes diversos de empenhamento e intervenção culturais, esta intervenção podia ia até à articulação com a militância clandestina organizada, na resposta às urgências políticas e éticas do tempo.Sem esquecer a orientação partidária na ação cultural dos neo-realistas (por exemplo: a aquisição da revista Vértice, em resposta às preocupações do sector intelectual do PCP de Coimbra que notava a ausência de uma tribuna onde pudessem transmitir as ideias marxistas), a imagem do braço literário do PCP é manifestamente exagerada e não contempla o protagonismo e iniciativa dos próprios artistas e intelectuais na atividade cultural e política.

A Vértice foi a revista mais importante do movimento Neo-Realista português, e na qual se travaram muitas e acesas polémicas

Voltando à dimensão institucional da literatura, há que ter em conta o ascendente, dentro do campo literário, de nomes dominantes na crítica literária e na Universidade para a leitura subsequente que se fez do Neo-Realismo. Realço, antes de mais, Eduardo Lourenço, com Sentido e Forma do Neo-Realismo (1968) onde curiosamente não é estudado Manuel da Fonseca numa versão mais fundamentada, desafiante e elaborada mas discutível, e Eduardo Prado Coelho, numa versão mais inflexível e de ajuste de contas ideológico.

Naturalmente que o esquematismo de associar mecanicamente o Neo-Realismo ao PCP traz a questão daquele movimento cultural e literário para a arena da disputa político-ideológica pura e simples. O Neo-Realismo, coincidindo com a história do PCP, marcando-lhe o imaginário de país, povo e história, não coincide com o tempo mais longo de um partido centenário, relevante até hoje na disputa político-ideológica portuguesa. Há artistas comunistas que não foram neo-realistas, inclusive no período histórico ativo do movimento, e vários artistas identificados na constelação neo-realistas nunca foram militantes do PCP nem mesmo marxistas.

Podemos olhar para a literatura neo-realista como um “bloco monolítico” como fez Eduardo Prado Coelho, em 1982?

Os estudos de António Pedro Pita, Luís Augusto Costa Dias ou João Madeira apontam para a diversidade conflituante e evolutiva dos neo-realistas, tomada pela contenda sobre a conceção especular ou recriadora da arte em relação ao mundo e sobre o fundo ideológico marxista. Por isso, em vez de falarmos em fases no Neo-Realismo, será melhor reconhecer nele dissonâncias constantes, com pesos diferentes ao longo do tempo, com evoluções nas ideias dos seus intervenientes e em função de entendimentos diversos do marxismo. Ler os textos de Bento de Jesus Caraça, matriz do movimento cultural neo-realista, e do seu discípulo Mário Dionísio, Carlos de Oliveira, Cochofel ou Namora dão prova dessa diversidade. A marca da diversidade revela-se por exemplo na escolha da coleção como dispositivo editorial de várias coleções do Neo-Realismo, a começar pelo Novo Cancioneiro e Novos Prosadores.

A posição de Eduardo Prado Coelho sobre o Neo-Realismo não é a mesma ao longo do tempo. Evolui de uma posição favorável para a contestação frontal, na passagem para os anos 1980, o que é indissociável da sua evolução político-ideológica e de um entendimento restritivo da modernidade cultural e literária no contexto português. Vivia-se um tempo de forte embate ideológico em que o processo revolucionário tinha ainda acesas marcas na sociedade portuguesa; disputava-se e decidia-se nesse contexto a versão hegemónica da revolução, do passado salazarista e da memória antifascista.

Qual a verdadeira relação entre o Neo-Realismo, os escritores e poetas neo-realistas e o PCP nos anos da ditadura?

O Neo-Realismo é mais do que um movimento literário porque é um movimento político-cultural-artístico que, a partir de 1937, constrói uma contra-hegemonia antifascista, sem deter o controlo dos media audiovisuais e faz da palavra escrita o núcleo da sua contra-ofensiva, sob a forma de livro/revista ou com dimensão performativa (conferência, recital). Amadurece em público, no ensaio, na poesia e no romance, sobressaltada pela exaltação resistencialista e pela Guerra de Espanha e determinada na vontade de cruzar a cultura e a política.

Em ditadura, o Neo-Realismo português veio superar os bloqueios da intelectualidade demo-liberal e integrou, orgânica ou informalmente, intelectuais, artistas e investigadores científicos e quis unificar, em tensão inevitável e por vezes mesmo irresolúvel, orientações ideológicas de fundo divergente dentro do marxismo, a par de tendências progressistas, humanistas, racionalistas ou positivistas. É variável a relação com o PCP, mais orgânica ou mais informal dos intelectuais, crescentemente seduzidos pelo marxismo, com a estrutura clandestina do PCP, cuja imagem e ação beneficiam e materializam politicamente uma corrente unitária e cultural na legalidade, logo na sua reorganização de 1940-1942.

▲ Alves Redol, tido como o pai do Neo-Realismo literário em Portugal, autor de "Gaibéus", entre outras obras

A estrutura frentista do Neo-Realismo ganhou consistência à entrada dos anos 40, pelo impulso de publicações periódicas (O Diabo, 1934-1940, Sol Nascente, 1937-1940, ou Vértice, a partir de 1945) e da coleção “Biblioteca Cosmos” (1941-1948), dirigida por Bento de Jesus Caraça. A história destas publicações cruza-se com a (sem se limitar à) esfera estrita do PCP, seja lá o que isso fosse num contexto de clandestinidade. Basta lembrar o sentido de agregação dos Passeios no Tejo ou a génese da Biblioteca Cosmos, em resultado das conversas, na prisão de Angra do Heroísmo, entre Bento Gonçalves, a caminho do Tarrafal, e Manuel Rodrigues de Oliveira (também membro do PCP, com experiência de jornalismo) e que vieram a estimulara gestação da editora Cosmos. Soma-se ainda a relevância da dinamização cultural em coletividades e associações, no domínio das bibliotecas, do cineclubismo, do campismo.

O Neo-Realismo foi um corpo interventivo e coeso (não sem dimensão polémica) entre as décadas de 1930 e inícios dos anos 1960, mas com repercussão direta e intensa em muitos intelectuais e artistas até à Revolução e para além dela. Afinal de contas, o Neo-Realismo e a sua cultura de participação (convocando a dimensão política da cultura, mobilizando criadores e o seu público e interseccionando, em graus diversos, a intervenção política do PCP) modelou uma ideia de país, na contra-hegemonia ao fascismo, e foi, como tal, fundadora da democracia portuguesa, também na medida em que determinou a formação ideológica e a memória histórico-cultural dos comunistas e de largos sectores da esquerda portuguesa.

Fale-nos um pouco das querelas e dissidências dentro do grupo e a sua relação com o Realismo Socialista Soviético?

O Congresso dos Escritores Soviéticos de 1934, que proclama o Realismo Socialista, fazendo “deslizar o realismo da sua intenção metódica […] para uma orientação de escola” [António Pedro Pita, 2006] teve impacto sério sobretudo à entrada dos anos 1950. Todavia, a prática poética e romanesca do melhor Neo-Realismo não se ajusta a um suposto molde prévio, antes o transforma em aporia, aproximando-se da teorização de Dionísio ou de Cochofel.

Ver no Neo-Realismo um eufemismo de Realismo Socialista ou bloco orgânico de escola como a priori da criação artística é ignorar a busca de possibilidades abertas pela ação cultural e pelo trabalho artístico e de pensamento dos seus melhores protagonistas. Como em todos os movimentos, houve criadores de primeira linha e de segunda e, claro, os seus epígonos. Além disso, deve ser perspetivado em função de múltiplos diálogos trans-nacionais e inter-artísticos e não como simples produto moscovita. Integra os novos realismos sociais dos anos 1930-40, um fenómeno que marca a arte e a literatura ocidentais, no diálogo com as artes visuais (muralismo mexicano, Federal Art Project do New Deal, Neo-Realismo italiano, documentarismo britânico, fotografia humanista) e das chamadas literaturas de terreno, afins da reportagem jornalística ou da pesquisa etnográfica e sociológica. No caso português merece especial destaque a mediação da ficção brasileira para a consciência histórica neo-realista no espaço internacional dos modernismos.

A fluidez das fronteiras entre os domínios partidário e artístico vive, no final da década de 1940, uma conjuntura negra, com consequências devastadoras para Mário Dionísio, Carlos de Oliveira, João José Cochofel e Fernando Lopes-Graça, envolvidos na polémica interna do Neo-Realismo, particularmente aguda entre 1952-54. A esse facto não é alheia a perda de ligação daqueles artistas à direcção partidária, com a morte de Bento de Jesus Caraça, em 1948, e com a prisão de Álvaro Cunhal, entre 1949. Essa orientação disseminou-se nos rigores anti-formalistas (bebidos na doutrinação soviética que chegava a Portugal através de publicações francesas) de vários críticos literários neo-realistas que já antes haviam censurado Cerromaior (1943), de Manuel da Fonseca, O Dia Cinzento (1944), de Mário Dionísio, ou Colheita Perdida (1948), de Carlos de Oliveira (idem: 277-285).

A claustrofobia salazarista, os constrangimentos do frentismo cultural (nomeadamente os de origem partidária) que determinaram o Neo-Realismo e a incompreensão do modernismo por parte de quem se formara no cânone oitocentista e aplicava esquematicamente a noção de progresso ao domínio da arte ― arte nova para novos protagonistas sociais ―, todos estes fatores conjugados não permitiram alcançar uma plataforma de entendimento e o apuro conceptual de síntese no seio neo-realista. Convergiam todos os neo-realistas na necessidade de uma intervenção social ativa do artista e num democratismo cultural, sem chegar a acordo “sobre quem seria o seu público-alvo e de como se deveria escrever para esse mesmo público, caso ele fosse definido”, como defende Margarida Losa.

Acrescento ainda o seguinte à alegada equivalência entre Neo-Realismo e Realismo Socialista, tendo em conta o eixo conceptual do Neo-Realismo, a alienação e a privação de humanidade, que afetam antes de mais (mas não só) o proletariado. A matéria da melhor literatuta neo-realista esteve longe de se ficar pela exaltação de heróis conscientes da sua exploração e assumidos revolucionários, de assegurado efeito prosélito. Bem feitas as contas, como as fez Margarida Losa, são mais recorrentes, em Redol, Fonseca ou Carlos de Oliveira, a degenerescência de classes dominantes, em contraste com indícios de comportamentos alternativos em personagens secundárias oriundas do povo, ou o aprendizado de homens comuns sobre a sua condição de explorados e a necessidade de se juntarem à luta coletiva, em narrativas de fim aberto que, em todo o caso, procuram levar o leitor a imaginar um mundo melhor.

▲ Soeiro Pereira Gomes, autor de "Esteiros", livro que este ano comemora 80 anos

Além disso, o Neo-Realismo tem dentro de si a marca da exigência e da crítica interna: veja-se a relação Dionísio-Redol e o reconhecimento pelo primeiro do fruto sazonado do segundo que é Barranco de Cegos (1961). E também a capacidade de avaliação histórico-literária do movimento, feita por Fernando Namora, Óscar Lopes e Mário Sacramento, no limiar e durante a década de 1960: criticam nessa ocasião os limites da proveniência burguesa desses escritores na relação com o povo trabalhador que apontam como objecto de representação (em particular, o campesinato e menos o operariado urbano) e destinatário desejado da sua escrita. “Precisávamos de ter um povo, criarmo-nos com ele, e caminhámos ao seu encontro sobre nuvens de ilusões, supondo que pisávamos terra firme”. São estas palavras do prefácio de Gaibéus de 1965 em que Redol dá conta do projeto neo-realista como experiência em crise: da insuficiência teórica, da busca (sem meios para o concretizar em pleno) de uma literatura que correspondesse à urgência histórica do tempo fascista e ao modo marxista de pensar o mundo e, já agora, de um estado de contradição sem síntese, constante desde os anos 1930, entre os que, no seu seio, encerravam a arte em formas de reconhecimento indispensável à mobilização política e os que, prezando a oficina artística, viam nela “modalidades de descoberta intempestiva do real”.

Curiosamente, uma das mais destacadas figuras da chamada ortodoxia é António José Saraiva, que mais tarde será um dos seus seus detratores mais violentos. Complexas as questões a da querela interna com jdanovistas em fundo. Por muito que seja desfavorável a um tempo duríssimo do PCP, este é um debate grandemente superado na segunda metade do último século. Por isso não deixa de ser interessante cotejar textos escritos em circunstâncias e possibilidades de expressão e debate radicalmente diferentes: as “Cinco Notas sobre Forma e Conteúdo”, publicadas,em 1954, sob o pseudónimo,por Álvaro Cunhal, a sua intervenção de encerramento da 1.ª Assembleia de Artes e Letras, da Organização Regional de Lisboa do PCP [1977], e A Arte, o Artista e a Sociedade [1996].

Em 2021, o Neo-Realismo ainda é incómodo? Porquê?

Apesar de tudo, esse incómodo com o Neo-Realismo tem sofrido óbvia atenuação. As mutações materiais e ideológicas do nosso tempo potenciam o regresso em força da paixão pelo real e a reconsideração da dimensão pragmática da arte, não apenas na literatura. Vivemos tempos de releitura (a múltiplas vozes e segundo pontos de vista diversos) do Neo-Realismo, no quadro da literatura portuguesa de novecentos. De há trinta anos para cá, fez-se caminho no domínio da publicação, da exegese crítica de alguns autores e do enquadramento histórico-ideológico do movimento. A este contexto não é alheio o papel do Museu do Neo-Realismo (e respetiva Associação Promotora) e da Casa da Achada — Centro Mário Dionísio, ambos com relevante abordagem do espólio neo-realista através de exposições, leituras comentadas, debates e assídua produção editorial. E acresce a projeção pública dos centenários do nascimento dos seus escritores e intelectuais mais destacados.

Um filme como “Raiva”, de Sérgio Tréffaut, ou a relevância contemporânea do jornalismo literário, do cinema documental e da sua sonda da realidade social e das suas tensões, inclusive no domínio do trabalho, dão sinais e potenciam ligações com uma tradição anterior como o Neo-Realismo, que teve, nos anos 1980, especialmente com Levantado do Chão (1980), um herdeiro no romance de Saramago.

Na sua opinião, quais são as obras mais importantes que o Neo-Realismo nos legou?

Toda a obra narrativa e poética de Manuel da Fonseca e Carlos de Oliveira; Esteiros [1941] de Soeiro Pereira Gomes; Retalhos da Vida dum Médico [1949-1963], de Fernando Namora; Gaibéus [1939] e Barranco de Cegos [1961] de Alves Redol; Obra ensaística de Mário Dionísio, a culminar em A Paleta e o Mundo [1956-1962]. A literatura para a infância: de Sidónio Muralha/Júlio Pomar/Francine Benoît, Bichos, Bichinhos, Bicharocos [1949] à A Vida Mágica da Sementinha, 1956; Constantino, 1962; Ciclo da Flor [1968-1970] de Alves Redol; Marchas, Danças e Canções [1946] e sequência nomeada como Heróicas de Fernando Lopes-Graça.