Quando os militares tomaram o poder, a 25 de Abril de 1974, Mário Soares tinha 49 anos e vivia no exílio, em França. Nas três décadas anteriores, lutara incansavelmente contra o regime de Salazar, fora preso e intimidado, deportado para São Tomé e forçado a exilar-se em Paris. O herdeiro de Salazar, Marcelo Caetano, tentara inicialmente fazer pequenas reformas, mas fora incapaz de resolver a questão ultramarina e de calar os sectores mais radicais da ditadura.

No seu livro Portugal Amordaçado (publicado primeiro em francês, em 1972), Soares explicou que deixara de acreditar nas boas intenções do marcelismo já em Dezembro de 1968: “Tornava-se claro que o governo de Marcelo Caetano, como os anteriores, não aceitara a presença na vida nacional de uma verdadeira oposição organizada e continuava a mostrar-se alérgico às pessoas que tentassem discutir, com independência e em pé de igualdade, os grandes problemas da Nação. O monólogo continuaria”.

Para Soares, a suavização retórica da ‘primavera marcelista’ nunca passou de uma farsa e o regime mantinha a dureza tradicional, por isso decidiu avançar com a fundação do Partido Socialista, criado no exílio, contra a opinião dos que duvidavam da possibilidade de haver mudanças rápidas no País. O dirigente da oposição sabia do descontentamento no exército e acreditou que a ruptura podia estar iminente. Tinha razão.

Ao ouvir as notícias do golpe em Portugal, Soares não hesitou: tomou o primeiro Sud-Express e saiu de Paris no dia 27, chegando a Santa Apolónia na tarde do dia 28 de Abril, onde era esperado por uma multidão entusiástica, que ouvira na rádio o relato das peripécias da sua viagem. Para os exilados, era urgente colocar um pé no poder de transição, mas Soares seria nesse momento um dos indiscutíveis actores principais: mal desembarcou em Lisboa, foi levado imediatamente para um encontro com António de Spínola, o novo homem-forte do país, que presidia à Junta de Salvação Nacional e estava impaciente para se encontrar com o dirigente socialista.

▲ Soares ao lado de Spínola

Casa Comum - Fundação Mário Soares

Os primeiros dias da revolução foram de euforia. Tudo parecia possível. Também regressou o líder comunista, Álvaro Cunhal, e uma multidão sem precedentes celebrou o 1.º de Maio, numa unidade que não se viria a repetir. Mas as clivagens entre os diferentes grupos começaram a ser visíveis logo nessas primeiras semanas.

Na fase inicial da revolução, Mário Soares tinha uma pequena vantagem em relação a outros dissidentes não-comunistas: dispunha de uma organização e do esboço de um programa coerente. O Partido Socialista defendia o princípio da autodeterminação para as colónias, a pluralidade partidária, o parlamentarismo e amplas reformas sociais que permitissem melhorar a situação paupérrima das classes trabalhadoras. O PS também se opunha ao radicalismo dos comunistas e contava com o apoio da Internacional Socialista, então dominante na Europa. Sobretudo, este partido tinha a intenção declarada de ajudar a criar uma democracia europeia normal, atraindo de imediato sectores moderados da sociedade portuguesa, nomeadamente as classes médias e os católicos desiludidos com as promessas falhadas da ‘primavera marcelista’.

Citado por Teresa de Sousa, numa biografia publicada em 1988, Soares explicou que desde o início não tivera ilusões sobre o rumo do País: “Foi uma sorte para mim e para o PS eu ter vivido exilado, ter visto uma democracia a funcionar e ter criado uma rede de contactos internacionais”.

Ao longo dos meses que se seguiram à revolução, os socialistas tornaram-se na maior força democrática. Em Abril de 1975, conquistaram a confiança popular nas primeiras eleições livres, para a Assembleia Constituinte, mas Soares tivera de impedir radicalização do seu próprio partido, nomeadamente travando a tentativa de tomada de poder dentro do PS pela facção de Manuel Serra, que defendia a aproximação ao PCP. Foi um dos muitos momentos em que o líder socialista precisou de dar tudo por tudo para vencer uma luta que outros teriam dado por perdida. Era também o prelúdio do combate mais complexo que aí vinha e que as eleições não resolveram.

Tutela militar

Os governos provisórios incluíram desde o início elementos civis das várias formações políticas que lutavam por visibilidade e manobravam para conquistar a alma do novo regime, mas o equilíbrio de nomeações era controlado pelos militares, que preferiam personalidades independentes. O primeiro Governo provisório, de Adelino Palma Carlos, durou apenas dois meses e incluiu três socialistas, nomeadamente Mário Soares e o seu maior amigo, Salgado Zenha (Almeida Santos, que também era ministro, só mais tarde viria a aderir ao PS). Soares foi escolhido para ministro dos Negócios Estrangeiros, que no fundo era um cargo crucial, pois teria de negociar o fim do império e garantir o reconhecimento internacional do poder de transição, tarefas cuja dificuldade principal estava na divisão do mundo entre superpotências ideológicas. A clivagem global reflectia-se nas divergências internas dos instáveis e sucessivos governos, onde o PS conseguiu manter grande influência, através de uma quota substancial de ministros e secretários de Estado, pelo menos até meados de 1975, quando o confronto político se agudizou.

A descolonização era a tarefa prioritária para os militares, que tinham a última palavra em todos os assuntos relevantes. Havia duas teses: a do general António Spínola, por um lado; e a dos membros da comissão coordenadora do Movimento das Forças Armadas (MFA), por outro. O general (entretanto nomeado Presidente) defendia uma estratégia federalista, na linha do que tinham avançado personalidades mais lúcidas do anterior regime. Eventualmente, Spínola admitia a independência gradual, mas o seu plano exigia que se mantivesse intacta a capacidade militar do exército português. A segunda tese era talvez mais realista e levava em consideração que nenhum soldado quereria arriscar a vida numa altura em que a guerra parecia ter acabado. Assim, os oficiais do MFA, que nunca abdicaram da interferência no processo de negociações, exigiam o fim imediato dos combates.

A revolução desencadeara uma onda de grande agitação social e instalou-se enorme confusão no País, sobretudo nas zonas urbanas: Portugal fervilhava em discussões ideológicas, greves, ocupações, comícios, saneamentos, reivindicações, marchas, boatos e novidades. O poder era difuso e o governo de Palma Carlos durou poucas semanas, incapaz de exercer um mínimo de autoridade ou de definir um vago desenho de rumo estratégico. Eram constantes (e contraditórias) as interferências das diferentes facções militares na acção do executivo, chefiado por um civil, defensor da solução federal para as colónias.

Adelino da Palma Carlos

No livro colectivo 20 Anos de Democracia, um dos autores, Pezarat Correia, escreveu o seguinte sobre o dilema que se colocava em relação à descolonização: “Portugal exigia a paz como condição para negociar as modalidades políticas da transição; os movimentos [de libertação] exigiam a aceitação do direito à independência sob a sua liderança, como condição para negociar a paz”. Neste contexto, Soares e os restantes civis que procuravam negociar, tinham as mãos atadas. O ministro dos Negócios Estrangeiros servia acima de tudo para se entender com os governos europeus, que eram dominados por partidos sociais-democratas da Internacional Socialista, e com os quais mantinha excelentes contactos.

Para agravar o problema colonial, as grandes potências viram no colapso do império português um pretexto para continuarem a sua Guerra Fria, e autores como Pezarat Correia acreditam que “Moçambique e Angola pagaram um alto preço pelo apoio que deram à luta de libertação do Zimbabué e da Namíbia e pelo fim do apartheid”. A desconfiança dos diferentes movimentos de libertação em relação ao MNE português era natural, sendo um ministro civil que os militares no terreno desautorizavam com facilidade.

Após a queda de Palma Carlos, o MFA tomou conta da situação política e isolou o general Spínola, que renunciou à Presidência a 30 de Setembro, com a sua estratégia federalista totalmente desfeita pelas circunstâncias. O Presidente ainda tentou adiar as eleições para a Assembleia Constituinte e fazer um referendo, mas o movimento dos militares tirou-lhe o tapete. Foi neste clima de fragilidade institucional que Soares negociou acordos de paz e de independência que acabaram por fracassar: as antigas colónias mergulharam em guerras civis prolongadas e Portugal acolheu um súbito fluxo de refugiados que, segundo os números oficiais, ascendeu a mais de 500 mil pessoas, dois terços provenientes de Angola e um terço de Moçambique. Este foi um terrível drama humano com profundo impacto na sociedade portuguesa e também na sua frágil economia. Só em 1976, os retornados representaram 11% da despesa pública. Não se sabe ao certo quantas pessoas morreram nos actos de violência.

O confronto essencial

O colapso do império não tinha sido previsto, pelo menos uma catástrofe tão súbita, e ninguém meditara um pouco no futuro do País. Segundo António Reis, no já citado 20 Anos de Democracia, a revolução tinha dois rumos possíveis: “o modelo democrático-socializante de base parlamentar, transitoriamente sob tutela militar” ou “o modelo revolucionário-socialista, de base popular e sob a égide de uma vanguarda militar”. Esta explicação surge, em frases semelhantes, em vários trabalhos de História contemporânea, onde o conflito entre socialistas e comunistas é geralmente considerado como a chave para se compreender o conturbado período revolucionário.

Como seria hoje Portugal se o Partido Socialista não tivesse vencido o confronto com o Partido Comunista, que se agudizou sobretudo entre Março de 1975 e Novembro desse ano? Não há muitos políticos que possam dizer, como Soares, que as coisas teriam sido bem diferentes na sua ausência. O período pelo qual o antigo Presidente será sempre lembrado é sobretudo aquele conjunto de poucos meses que ficou conhecido como “Verão Quente”, e que mais não foi do que uma violenta crise política onde se definiu a alma da jovem democracia; um período que podia facilmente ter degenerado em guerra civil, intervenção armada das potências ocidentais ou qualquer outro desfecho totalitário.

Essa luta foi também um choque de personalidades, sobretudo entre Mário Soares e Álvaro Cunhal. Em Abril de 1974, comunistas e socialistas tinham divergências irreconciliáveis, numa rivalidade que já vinha dos anos 30. Cada uma destas forças de oposição combatera o regime de Salazar de forma independente e a literatura sobre a luta clandestina sugere que o Partido Comunista era encarado pela polícia política como uma ameaça mais séria do que a elite nostálgica da Primeira República (que mais tarde viria a originar as correntes socialistas).

Num livro muito curioso e esquecido, Memórias de um Inspector da PIDE, o autor, Fernando Gouveia, dedicava o essencial do texto a dissecar o funcionamento do PCP, que o próprio combatera ainda no tempo em que a polícia política se chamava PVDE. A estrutura em células da luta clandestina era difícil de desmantelar e o autor-inspector, nas suas memórias, desvalorizava as conspirações não comunistas, então classificadas pelos polícias como o “reviralho”, e que consistiam em grupos criados nos partidos que a ditadura tinha desmantelado, fáceis de infiltrar pelos agentes. O PCP, muito mais eficaz, manteve a sua actuação clandestina e obscuridade operacional até aos anos 70, com apoio do bloco soviético, enquanto a resistência que os comunistas consideravam “burguesa” evoluiu em diversos sentidos, dando origem a formações de inspiração ocidental, entre elas o Partido Socialista criado por Mário Soares, ou a ala liberal que, tentando influenciar o regime pelo interior, fracassou rotundamente e, mais tarde, lançou o embrião do PPD de Sá Carneiro.

Revolução ou democracia

A revolução permitiu um período de euforia que deixava em aberto a natureza do novo regime político. As desconfianças eram importantes, mas não seriam inultrapassáveis: em Outubro de 1974, no seu primeiro congresso em liberdade, os comunistas aprovaram uma estratégia de convergência de esquerda, que abria caminho ao possível entendimento com o PS. Mas o namoro, se existiu, durou pouco tempo.

A democracia portuguesa era precária e o País vivia um processo traumático de descolonização, associado a uma crise económica. As facções militares não tinham planos coerentes e a situação era capaz de evoluir para os extremos: um novo golpe de direita podia originar um regime semelhante ao de Pinochet, no Chile; havia também a possibilidade de uma radicalização à esquerda transformar Portugal em república popular (pesadelo que a Espanha de Franco se apressaria a impedir); ou ainda a hipótese de uma democracia parlamentar de estilo europeu ocidental, sendo esta a tese de Mário Soares, que veio a triunfar em 1975-1976.

O conflito entre comunistas e socialistas estalou num ambiente de grande crispação, no meio de uma luta pelo poder entre facções militares, luta essa que culminou no golpe de 11 de Março de 1975: o general Spínola partiu para o exílio e a ala militar da direita passou à irrelevância. Os comunistas tinham-se apoderado dos sindicatos em Janeiro, mas foi a partir do golpe de 11 de Março que acelerou o processo revolucionário, com a reforma agrária, ocupação de terras e casas, grande agitação nas empresas, acompanhada de saneamentos e afastamento dos gestores profissionais. Seguiram-se as nacionalizações, consumadas com o pretexto do golpe. A revolução apoderou-se da economia e das escolas, do sistema financeiro, das grandes empresas industriais, de sectores como petróleo, transportes, banca, fertilizantes, minas, além de herdades que somavam mais de 10% da superfície do território nacional.

Esta aceleração terá talvez assustado grandes fatias da população, sobretudo da classe média urbana e dos meios rurais com pequenos proprietários. Em Abril de 1975, nas eleições para a Assembleia Constituinte, o PS de Mário Soares conseguiu 38% do voto popular e o PPD de Sá Carneiro obteve 26%, o que representou uma enorme decepção para os comunistas e aliados, que não foram além de 17%.

A vitória de Soares, apesar de tudo, não intimidou os revolucionários: o equilíbrio da Assembleia não se reproduziu no governo provisório chefiado por um militar radical, Vasco Gonçalves, e os socialistas abandonaram o executivo e começaram a ser hostilizados abertamente no processo político, que o PCP tentava trazer para a rua. Em Julho, estalou o chamado “caso República”, a tentativa comunista de silenciar um jornal dos socialistas, e Mário Soares reagiu organizando um comício na Fonte Luminosa, em Lisboa, onde os democratas mostraram a sua força e consumaram a ruptura.

A esquerda comunista tentou então impor as assembleias populares (ao estilo dos sovietes) com as quais se pretendia contornar a Constituinte, mas a liderança de Mário Soares não fraquejou e foi decisiva no movimento de resistência àquela tomada de poder. O Verão de 75, conhecido como “Verão Quente”, foi um momento crucial da história portuguesa, que exigiu grande coragem física e teve episódios de pura violência. Alguns aliados da NATO já pensavam que Portugal estaria perdido para o Ocidente, mas a firmeza dos democratas convenceu-os a não intervir.

O célebre debate televisivo entre Mário Soares e Álvaro Cunhal

Soares deu a cara em todos os momentos difíceis, incluindo no debate televisivo de Novembro, com Álvaro Cunhal, onde os dois políticos se enfrentaram durante quase quatro horas, em directo e a preto e branco. Nessa noite, as ruas ficaram vazias. Depois, as coisas precipitaram-se: a Constituinte foi cercada por trabalhadores da construção civil e os deputados eleitos foram humilhados em público. Um clima de guerra civil iminente alastrava pelo país. A 25 de Novembro de 1975, deu-se uma tentativa de golpe militar que visava derrubar o VI governo provisório, então chefiado pelo almirante Pinheiro de Azevedo, um moderado. A normalização militar foi liderada pelo tenente-coronel Ramalho Eanes, que viria a ser eleito Presidente da República e que manteve com Soares, nos anos seguintes, um novo conflito existencial em torno da natureza do regime democrático. Para já, o essencial estava feito: a Constituição foi concluída e a democracia salva. Se os comunistas tivessem ganho, o Portugal de hoje seria outro.

O poder na mão

No início de 1976, Mário Soares era a figura central da jovem democracia portuguesa. Em Abril desse ano, o PS venceu as primeiras eleições legislativas, com 35%, contra os 24% do segundo partido mais votado, o PPD de Sá Carneiro. Os socialistas foram determinantes na escolha do general Ramalho Eanes como candidato presidencial vitorioso das eleições de 27 de Junho do mesmo ano, votação que completava o desenho institucional da normalidade conquistada. No entanto, o sistema político não abandonou a crise de identidade: havia dois partidos centrais (e rivais, PS e PPD) que disputavam o centro político, mas as dificuldades económicas, os traumas da revolução e a agitação interna dos partidos produziu um novo conflito, desta vez em torno da natureza presidencial ou parlamentar do regime. A vitória final, que levou quase uma década, coube ao lado parlamentarista, liderado por Sá Carneiro e por Mário Soares, mas este último só venceu a luta em 1987, quando já era Presidente da República, afinal uma vitória amarga do seu ponto de vista, pois ela coincidiu com a primeira maioria absoluta de um só partido, o PSD de Cavaco Silva.

Tudo isto era um esboço em 1976. À frente do I Governo Constitucional, Soares parecia estar no zénite do seu poder, mas tinha um executivo minoritário. As dificuldades da República eram imensas, com falta crónica de dinheiro e a necessidade urgente de apertar o cinto, o que não impediu que houvesse dentro do próprio Conselho de Ministros duas tendências, uma a defender políticas expansionistas e outra a defender a austeridade. Soares queria acelerar a integração europeia, mas as negociações seriam difíceis e levariam mais de oito anos, pois Portugal era um país pobre e na então CEE havia fortes resistências.

No segundo volume de Soares (Democracia), uma longa entrevista a Maria João Avillez, Mário Soares, falando sobre este período, admitia que cometera erros políticos na formação do seu primeiro governo, sobretudo não tendo apresentado uma moção de confiança, arrependendo-se também de não dialogar com o PPD e com o PCP, “em vez de ter feito, com alguma arrogância, um governo assumidamente minoritário, sem concessões”. Soares deixou de fora do elenco de ministros o seu amigo Salgado Zenha, que até aí o tinha acompanhado em todas as lutas, incluindo nos governos provisórios. Foi o princípio do fim de uma longa amizade: Zenha viria a enfrentar Soares nas presidenciais de 1986, quase lhe tirando o direito de passagem à segunda volta. Um dos dois teria nessa votação o fim dramático da respectiva carreira política. Calhou a Zenha a derrota.

Na mesma entrevista em que reconheceu ter cometido erros, Soares procurava defender a sua actuação no período difícil dos primeiros governos constitucionais: “Queria, nos termos da Constituição, institucionalizar em Portugal uma democracia política de tipo ocidental. Queria, como consegui, consolidar o pluralismo, afastar o espectro da anarquia e da penúria, assegurar um certo desenvolvimento económico, que nos permitisse aderir à Comunidade Europeia”. A tarefa não era simples, pois além da tutela militar do Conselho da Revolução, o Presidente Ramalho Eanes tinha uma substancial base de apoio e de popularidade. No fundo, havia discórdia em questões como reforma agrária ou desenvolvimento da economia. O clima social continuava crispado. O governo enfrentava desequilíbrios macroeconómicos, perda de competitividade, escalada de preços e crises regulares de tesouraria resolvidas com generosos empréstimos de amigos europeus.

Acordo com o FMI

Em Dezembro de 1977, perante o espectro da bancarrota, o governo minoritário viu chumbada uma moção de confiança no parlamento. Soares contou mais tarde que, na sequência da queda do seu primeiro governo, cometera outro erro político, ao aceitar o pedido do Presidente para formar novo executivo: “Se não o tenho feito, ficaria com o prestígio intacto, dentro e fora do PS”, disse Soares no livro de Maria João Avillez, explicando que se tivesse seguido os seus interesses políticos imediatos “o País ficaria a perder a oportunidade de um acordo com o FMI”.

O descalabro das contas externas (défice da balança corrente acima de 10% do PIB), causado sobretudo pelos efeitos do choque petrolífero, teve como solução o primeiro acordo com o Fundo Monetário Internacional, neste caso implicando venda de reservas de ouro e as tradicionais medidas de austeridade, aplicadas em 1978 e 1979: desvalorização do escudo, aumento de impostos e contracção da procura interna. Portugal tinha moeda própria e a inflação elevada permitiu um ajustamento rápido, mas os efeitos sociais foram acentuados e o empobrecimento do País gerou descontentamento popular e forte contestação dentro do próprio PS.

Diogo Freitas do Amaral com Mário Soares

A aliança com o CDS permitiu concretizar o acordo financeiro, mas, do ponto de vista da política interna, esta coligação pode ter sido uma má opção, pois durou apenas meia dúzia de meses. O governo era de maioria PS, com um acordo de incidência parlamentar (havia três ministros do CDS, mas na qualidade de independentes). O líder centrista, Freitas do Amaral, estava fora do executivo e sentiu que o seu partido perdia terreno na direita, sobretudo devido aos efeitos da reforma agrária, sem conseguir um verdadeiro acesso ao poder.

Perante a instabilidade, o Presidente agiu. Em Abril de 1978, Eanes fez um discurso duríssimo, com críticas a Soares, e este cometeu novo erro: não se demitir. O discurso do general Eanes, disse Soares, citado por Maria João Avillez, “era o princípio do ‘eanismo’ em marcha: ambíguo, confuso e hesitante, como sempre se manifestou”.

O primeiro-ministro socialista deixara de acreditar em Eanes e considerava que o Presidente minava o terreno do Governo. A corda estalou em Agosto: a retirada de apoio de Freitas do Amaral não tinha motivos fortes e não existia qualquer votação no Parlamento que consumasse a ruptura, mas o Presidente exigiu a Soares que se demitisse; este recusou e foi, por isso, exonerado. Embora o PS fosse o partido mais votado, Eanes não pediu a Soares para tentar formar novo Governo e, pelo contrário, preferiu promover governos da sua iniciativa. “Foi desleal e injusto”, disse mais tarde o primeiro-ministro demitido, citado no livro Soares: “Sei que não há gratidão ou que não se deve esperar gratidão, em política. Mas, apesar de tudo! Meses antes [eu] ajudara a salvar Portugal”.

O eanismo

O primeiro governo de iniciativa presidencial, liderado por Nobre da Costa, não conseguiu garantir a aprovação na Assembleia do seu programa; o segundo, de Mota Pinto, partiu ao meio o PSD, provocando uma cisão no grupo parlamentar. O presidencialismo do general Eanes exercera forte atracção nos dois maiores partidos. Resistindo como podiam às movimentações de Belém, Soares e Sá Carneiro estiveram perto de perder a parada e o PSD enfrentou o abismo do colapso. Os dois líderes chegaram a conversar sobre um entendimento, mas, na versão de Soares, não havia condições. Foi talvez uma oportunidade perdida por Soares: Sá Carneiro conseguiu unir o seu partido e fez mais do que isso, uniu a direita numa coligação, a AD, que viria a vencer nas eleições antecipadas de 1979, com uma maioria absoluta que reduziu o espaço do Presidente Eanes. Soares, outro grande derrotado, ficara em situação difícil no PS.

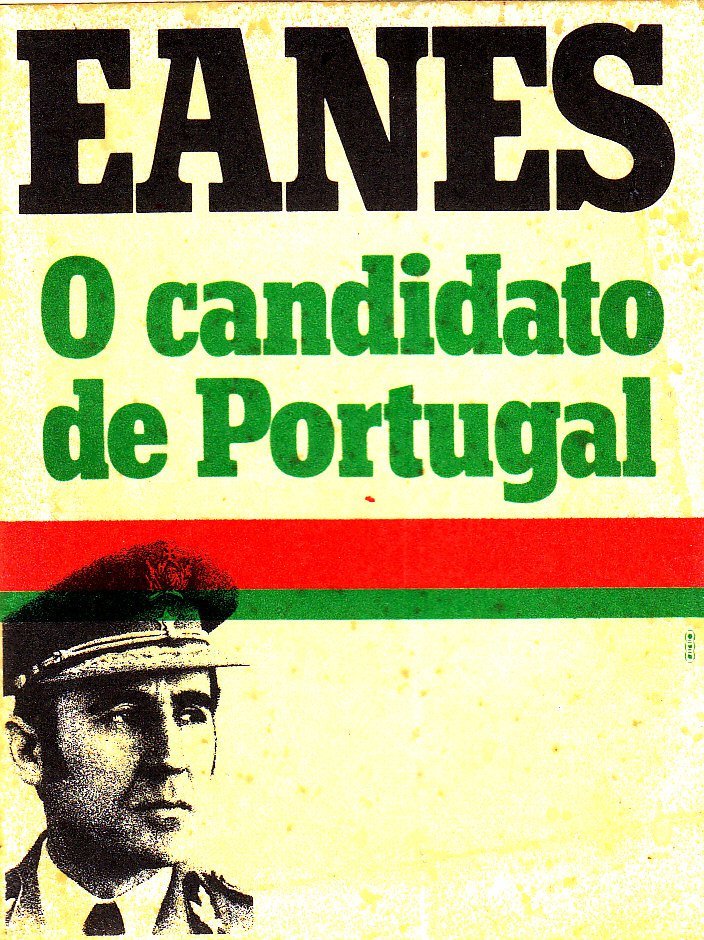

Um dos cartazes de campanha de Ramalho Eanes

A AD venceria as eleições de Outubro de 1980 (que abriam a segunda legislatura), mas Sá Carneiro morreu em Dezembro, nas vésperas das eleições presidenciais que ditaram a reeleição do general Eanes. Nos anos seguintes, enquanto a coligação de direita se desmoronava, os dois maiores partidos concordaram na revisão constitucional de 1982, que reduziu fortemente os poderes do presidente. O drama seguinte desse confronto deu-se a 25 de Abril de 1983, nas legislativas antecipadas que se seguiram à derrota autárquica da AD. O PS venceu, com 36%, mais uma vez sem maioria absoluta, e o PSD teve apenas 27% (o CDS 12% e a coligação comunista 18%).

O governo resultante foi de bloco central, o mesmo que reduzira os poderes presidenciais. Mário Soares herdou uma situação de derrapagem financeira, que exigiu nova intervenção do FMI, desta vez ainda mais dura. Estes foram dois anos de ajustamento brutal, de salários em atraso, desemprego e até fome. O PS seria o partido mais atingido pelos efeitos da crise de 83-85, mas ainda havia um derradeiro combate da luta entre presidencialistas e parlamentaristas. No final do seu segundo mandato, Eanes promoveu discretamente a formação de um novo partido, o PRD, que ocupava o espaço eleitoral do centro. Nas eleições de Outubro, que o PSD venceu (tinha novo líder, Cavaco Silva), Mário Soares sofreu uma estrondosa derrota e o PS obteve pouco mais de 20% dos votos, com o PRD a atingir uns surpreendentes 18%.

Parecia o início de uma nova fase da política portuguesa, e foi, mas não a que se poderia prever. Soares assinara o Tratado de Adesão de Portugal à CEE, conseguira estabilizar a democracia, tirara o País da mediocridade e levara Portugal à Europa. Após dois anos de crise, a economia tinha bases mais sólidas, mas ao primeiro-ministro era negada a colheita da sua sementeira de sacrifícios. Soares candidatou-se nas presidenciais de 1986, numa corrida que parecia condenada à partida, ainda por cima concorrendo contra um amigo de décadas (Salgado Zenha) e contra um candidato que unira a direita (Freitas do Amaral). A passagem de Soares à segunda volta foi dificílima e a vitória final foi por uma unha negra e contra todos os vaticínios, mas Soares conseguira aquilo que só os grandes políticos conseguem: superar todas as adversidades através da vontade pura e da força das suas convicções.

Em 1987, ocorreu o derradeiro episódio do ‘eanismo’. Antes que o governo minoritário de Cavaco Silva mostrasse resultados, preocupado com a subida nas sondagens do PS de Vítor Constâncio, o PRD apresentou uma moção de censura e cometeu um estrondoso erro, desencadeando um processo político que acabou com o partido eanista. Soares, já Presidente, recusou a possibilidade de governo minoritário do PS, que não tinha condições de longevidade (era, aliás, um cenário parecido com o actual, pois seria um governo do segundo partido mais votado). A recusa levou a eleições e, nas urnas, PRD e CDS foram cilindrados, Cavaco conseguiu a primeira maioria absoluta de um só partido (e a maior até hoje). As tendências presidencialistas acabaram nesse dia e a democracia entrou na terceira fase da sua curta existência, a actual, de integração europeia.

Fonte para a infografia: “Mário Soares — uma Fotobiografia”, de Maria Fernanda Rollo e M. M. Brandão de Brito, Bertrand Editora, 1995