O alargamento da licença parental que está a ser discutido no Parlamento por via de uma iniciativa de cidadãos, pode ter efeitos “adversos” no emprego e no desemprego dos progenitores, em particular nas mães? Há um “registo histórico” que trace essa ligação, como diz o Governo? As perguntas têm-se tornado particularmente relevantes nas últimas semanas, depois de o Governo ter feito chegar ao Parlamento um documento em que alerta para os riscos de alargar as licenças e estima que os custos podem ir de 230 milhões (se tudo o resto se mantiver constante) até aos 404 milhões com efeitos de “segunda ordem” (como o desemprego).

Além do “registo histórico”, a ministra do Trabalho já defendeu no Parlamento que decorre do “senso comum” a existência de “trabalhadoras que são despedidas ou que simplesmente não veem o contrato de trabalho a termo, muitas vezes a seis meses, renovado”. Alguns partidos da oposição contestaram o argumento e o tema vai ser discutido no Parlamento nas próximas semanas. Para o Governo, seria preferível deslocar o debate para a concertação social e realizar um estudo mais profundo sobre os efeitos de um alargamento. No âmbito do Orçamento do Estado, aliás, a AD juntou-se à Iniciativa Liberal para o viabilizar, com os liberais a expressarem preocupação com a discriminação de género no emprego e a admitir a “eventual implementação de uma licença parental igualitária“.

Ao Observador, vários especialistas refutam o argumento dos impactos no desemprego mas chamam a atenção para outro efeito: o de como a progressão das mães no emprego tende a ficar prejudicada após a maternidade porque ainda são as mães que gozam mais tempo da licença e ainda é sobre elas que recai grande parte das responsabilidades parentais. “O país quer ter mais crianças. Mas o que tem acontecido até agora é que os custos associados à natalidade têm estado reservados, sobretudo, às mulheres, às entidades empregadoras das mães e um bocadinho aos pais“, conclui Virgínia Ferreira, socióloga e investigadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra.

Quem paga a parentalidade? Tendencialmente as mães e os empregadores das mães

A ligação entre alargamento da licença e desemprego foi levantada pelo Governo numa resposta enviada ao Parlamento em que procurava esclarecer as contas sobre o custo do alargamento da licença parental e a aparente contradição entre dois valores adiantados por dois governantes: 400 milhões, como referido pelo ministério de Pedro Duarte (Assuntos Parlamentares), e 230 milhões, como disse a ministra do Trabalho, Rosário Palma Ramalho.

Em causa está o alargamento da licença de quatro para seis meses pagos a 100% e de cinco para sete meses pagos a 80% (podendo chegar a 100% se houver uma determinada partilha). O Governo traçou dois cenários sobre os possíveis impactos da medida levada ao Parlamento por um iniciativa de cidadãos: 230 milhões são a previsão sem os chamados efeitos de segunda ordem; 404 milhões se outros efeitos ocorrerem simultaneamente, ao nível do desemprego ou da igualdade. O Executivo fala mesmo num “registo histórico não apenas em Portugal” como “noutros países desenvolvidos” de efeitos na ligação dos pais ao mercado de trabalho, “especialmente aqueles que detêm contratos ou situações laborais menos estáveis”.

Numa audição parlamentar em que foi questionada sobre o assunto, a ministra do Trabalho acrescentou que decorre do “senso comum”. “Depois do parto, são despedidas e há efetivamente uma relação de causa/efeito, temos de ponderar os efeitos nos despedimentos destas trabalhadoras, pelo simples alargamento da parentalidade”, disse. Além do despedimento, apontou a não renovação de contratos.

Os cálculos e os argumentos do Governo

↓ Mostrar

↑ Esconder

No primeiro cenário, tudo o resto constante, o Governo aponta para um aumento da despesa de 50%, com o aumento simples da licença a 100% de quatro para seis meses. E tem por base dois pressupostos: o crescimento dos beneficiários de 3,5% e o crescimento da prestação média em 4,4%.

Já no segundo cenário, considera “respostas comportamentais, efeitos de segunda ordem” e a “evolução moderada de salários e beneficiários”. Por um lado, admite efeitos a nível de maior partilha entre homens e mulheres, que podem optar por estender a licença além dos seis meses (existe uma majoração para a partilha).

Mas também aponta a possibilidade de o aumento da licença ter “efeitos adversos na ligação dos progenitores ao mercado de trabalho, especialmente aqueles que detêm contratos ou situações laborais menos estáveis, mesmo que o sistema de vigilância contra a discriminação dos progenitores seja atuante e atento”. Fala mesmo num “registo histórico não apenas em Portugal”, como “noutros países desenvolvidos”.

Este cenário tem em conta um “drift de 10% de custo da medida relacionado com o aumento do custo de outras prestações contributivas, não contributivas e de formação profissional que possam ser necessárias para a reintrodução dos pais no mercado de trabalho a curto e médio prazo.

A evolução do número de beneficiários pode ser mais elevada tendo em conta as políticas de conciliação dos últimos anos, como aconteceu em 2023 (uma subida de 5,6%). O valor médio também pode ser superior, “balizando-se mais próximo da subida do salário mínimo” (aponta para 6%) do que no valor previsto no acordo de rendimentos (4,7%).

Mas há um “registo histórico” dos efeitos das licenças no emprego ou no desemprego? A ministra Rosário Palma Ramalho foi questionada sobre isso no Parlamento, mas não disse em que dados ou estudos se baseia. Alertou, porém, para eventuais efeitos “perversos” no aumento do desemprego das trabalhadoras grávidas, puérperas e lactantes, apontando o “conhecimento comum” de que há despedimentos dessas trabalhadoras.

“Depois do parto, são despedidas e há efetivamente uma relação de causa/efeito, temos de ponderar os efeitos nos despedimentos destas trabalhadoras, pelo simples alargamento da parentalidade”, disse. Além do despedimento, também aponta não renovação de contratos.

A ministra insistiu, em resposta ao Livre, que “decorre do senso comum o número de trabalhadoras que são despedidas ou que simplesmente não veem o contrato de trabalho a termo, muitas vezes a seis meses, renovados”. “É a pensar nestas trabalhadoras que se calhar não têm dinheiro para ter um segundo filho e que, se calhar, tratam o que lá têm com um peso no coração. Temos de ver a licença de parentalidade com as outras licenças e olhar para a parentalidade no seu todo, para tirar o que é virtuoso dessa proposta, não nos adiantando a ela.”

Virgínia Ferreira tem estudado a parentalidade no mercado de trabalho e não conhece estudos recentes que liguem o aumento da licença à subida do desemprego das mulheres. Esse “registo histórico” foi “uma constatação quando começaram a existir estas licenças, quando se percebeu que algumas das medidas de proteção depois constituíam obstáculos à entrada das mulheres no mercado de trabalho. Mas isso é uma coisa dos anos 40, 50, 60“.

A socióloga fez investigação junto de empresários sobre a “penalização da maternidade” no emprego e o que ouviu frequentemente é que “a questão das licenças não tem peso“. Isto porque existe a possibilidade de a licença “ser programada, sabe-se mais ou menos quando é que uma criança vai nascer, quando é que aquela pessoa vai ter de deixar de trabalhar e durante quanto tempo”. Os empregadores podem planear com antecedência quando precisarão de contratar para substituir o trabalhador em licença.

O que pesa mais para os empregadores, diz, são as ausências após regresso ao trabalho — para ir buscar as crianças à creche quando estão doentes, para ficar com os filhos em casa quando adoecem. E essas responsabilidades ainda recaem muito sobre as trabalhadoras, apesar dos passos para maior igualdade que têm vindo a ser dados. “São ausências não programadas que acontecem, subitamente, num dia de trabalho normal e em que há dificuldade em substituir aquela pessoa no trabalho”, observa. A diferença entre homens e mulheres nestas responsabilidades do dia a dia ainda é “abismal”.

O Inquérito à Fecundidade mais recente (de 2019), feito pelo INE, mostra essa divergência: 63,7% das mães disseram que eram habitualmente quem ficavam sozinhas com os filhos em casa quando adoeciam; dos pais só 9,3% responderam que eram habitualmente eles que assumiam essa responsabilidade. E quem leva os filhos pequenos ao médico? 55% das mulheres disseram que eram elas, enquanto o dado relativo aos homens, por ser residual, não é indicado na estatística do INE.

Há licenças que embora possam ser usufruídas por um ou outro progenitor costumam ser tiradas pelas mães. É o caso das faltas por assistência a filho (cada pai pode faltar ao trabalho até 30 dias por ano civil ou durante o período de hospitalização do filho e tem direito a um subsídio da Segurança Social que é pago a 100% da “remuneração de referência”). Os dados agregados pelo INE, com base no Instituto da Segurança Social, revelam que embora o fosso esteja a estreitar ainda é largamente sobre as mães que recai essa responsabilidade. A falta por assistência a filho é remunerada pela Segurança Social, mas é outra falta não programada que pode também prejudicar o empregador da mãe.

“Isso é o que cria desigualdades. Mesmo quando há licenças que podem ser gozadas pelos pais ou pelas mães, em geral, são as mães que as gozam”, observa Virgínia Ferreira. A licença exclusiva do pai foi recentemente aumentada de 20 dias para 28 dias com a “agenda do trabalho digno”, enquanto a da mãe está nos 42 dias obrigatórios após o parto. Há investigadores a defender que a licença exclusiva do pai seja alargada e em países europeus há casos em que o período das licenças exclusivas é igual entre géneros.

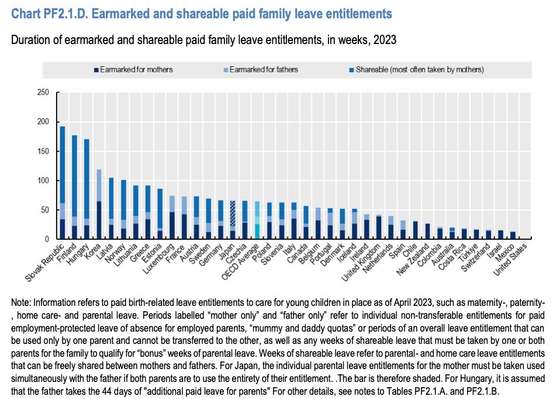

Fonte: OCDE

Outro exemplo é a redução de horário por aleitação, que pode ser usufruída por qualquer um dos pais (no caso da licença de amamentação, só a mãe pode tirar). Por lei, a mãe que amamenta o filho tem direito a dispensa para o efeito, durante o tempo que durar a amamentação, sem perda de remuneração. E caso haja aleitação, desde que ambos os pais trabalhem, “qualquer deles ou ambos, consoante decisão conjunta”, têm direito a dispensa até o filho perfazer um ano. Em qualquer dos casos, a dispensa é de dois períodos por dia, de uma hora cada um.

A investigação de Virgínia Ferreira também conclui que essas duas horas por dia “são altamente perturbadoras da organização do trabalho e as entidades patronais, de facto, têm muita dificuldade em acomodar esse direito“. Também aqui são as mulheres que mais pedem a redução horária; os homens, mesmo tendo o direito, “não têm essa prática”. Trata-se de outro custo com ausências que, não sendo pagas pela Segurança Social, são suportadas pelo empregador da mãe. E já houve casos em que pela própria mãe.

Em 2011, a CITE (Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego) pronunciou-se sobre um caso de uma mãe cuja empresa lhe retirou duas horas de remuneração aos feriados e fins de semana de trabalho devido à ausência para amamentação. A CITE obrigou a empresa a restabelecer o pagamento, tendo em conta as oito horas diárias “tal como sempre ocorreu”, caso contrário estaria a violar o princípio da igualdade, “uma discriminação direta em função da proteção na parentalidade”.

A lei também dita que para que uma empresa possa despedir uma trabalhadora grávida, puérpera ou lactante ou um trabalhador no gozo de licença parental deve solicitar um parecer prévio à CITE. O mesmo se não pretender renovar o contrato a termo. A CITE avalia se há ou não discriminação nos motivos invocados para o despedimento.

O relatório de gestão de 2023 revela que, durante aquele ano, chegaram à CITE 1.665 comunicações de não renovação de contrato a termo celebrados com trabalhadoras grávidas, puérperas e lactantes e com trabalhadores em licença parental, remetidas por entidades empregadoras. Trata-se de um aumento de 16% face a 2022. Em 2020, ano da pandemia, o número chegou aos 2.107. O relatório não indica quantos desses casos tiveram parecer desfavorável da CITE, ou seja, em quantos casos se provou que o afastamento se deveu a a discriminação de género. Questionada pelo Observador, a CITE não respondeu em tempo útil.

Uma “falsa questão”?

Susana Atalaia, investigadora no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e membro do Observatório das Famílias e das Políticas de Família, também não conhece estudos que tracem uma relação entre o alargamento das licenças e o desemprego — diz mesmo que essa é uma “falsa questão” que causa o “medo” nas pessoas. “Sempre houve pessoas a ficarem prejudicadas. Lembro-me de entrevistar, em 2009, mulheres que trabalhavam em fábricas e que por terem engravidado e por terem ficado de licença, quando regressavam já não ocupavam a mesma posição. Estas penalizações sempre existiram. Não acho que seja positivo ainda estarmos a associar o medo do desemprego”, entende.

Para a investigadora, a questão que se coloca nas licenças, “e que sempre se colocou“, tem a ver com igualdade entre homens e mulheres. “As mulheres, tradicionalmente, são as que ficam mais tempo em casa, são as mais prejudicadas. Nós já temos tantos problemas, do ponto de vista da natalidade, que é bastante ardiloso estarmos agora ainda a colocar mais este ónus de desemprego associado ao usufruto de uma licença”, frisa.

Sobre o argumento do Governo de que a precarização das relações de trabalho pode colocar as mães em maior fragilidade, Susana Atalaia faz o raciocínio inverso: essa precariedade é uma das razões que estão na base de as pessoas não terem filhos e é isso que deve ser um dos focos de ação. “As pessoas não têm filhos porque estão precárias e não conseguem providenciar condições de vida que desejam e que os próprios pais providenciaram para si. O foco devia ser o que é que leva os pais, neste caso os trabalhadores, a não terem filhos. Acho que as condições de trabalho e esta questão do desemprego e emprego influenciam sobretudo a decisão de ter ou não ter filhos. Isso é o mais importante.”

Segundo o Inquérito à Fecundidade de 2019, os motivos considerados como “muito importantes” ou “importantes” para a decisão de não ter filhos foram, em primeiro lugar, a vontade do próprio e, em segundo, o facto de não fazer parte do projeto de vida. A seguir apareceram os “motivos relacionados com a estabilidade/progressão profissional” do próprio ou do parceiro; uma falta de preparação reportada para enfrentar uma gravidez e o parto; e os motivos financeiros e a conciliação. As condições de habitação também aparecem na lista.

Nesse inquérito do INE, a fecundidade realizada ficou “muito aquém” da desejada — 51,3% das mulheres com 40 ou mais anos e 48% dos homens com 50 ou mais anos tiveram menos filhos do que desejavam. Segundo o INE, embora o “grande fator” que emerge da análise sobre as motivações de ter ou não filho seja “iminentemente individual”, “o papel das políticas públicas não é negligenciável“. “Não só para as pessoas que querem ter filhos, mas também para as pessoas que não querem”, as políticas públicas podem fazer “alguma diferença, no sentido da redução, quer de incertezas, nomeadamente perante o mercado de trabalho, quer dos desequilíbrios de papéis e expectativas entre homens e mulheres, tanto no exercício da atividade profissional como na parentalidade”.

Mas havendo um alargamento da licença, não pode a ausência das mães tornar-se ainda maior e os empregadores evitarem contratá-las? Virgínia Ferreira, do CES, responde que isso já acontece, “haja ou não haja extensão da licença”. Mas também sublinha que a taxa de emprego das mulheres é das mais elevadas da Europa, como mostram os dados anuais mais recentes do Eurostat (75% em Portugal face a 70% na média da UE, em 2023), e que os países nórdicos “são um bom exemplo” — as licenças são “extremamente longas” e as taxas de emprego das mulheres são “muito elevadas”. “Não é uma questão de exclusão do mercado de trabalho. É uma questão de igualdade entre mulheres e homens no mercado de trabalho”, defende.

A investigadora acrescenta que, na prática, “as mulheres já podem ter seis meses de licença”, mas geralmente para atingirem esse tempo têm de ter um corte salarial na fase final. Com esta alteração, mexer-se-ia na remuneração para garantir o pagamento a 100%. Também acontece os progenitores juntarem as férias à licença para ficarem mais tempo a acompanhar os filhos e voltam, por vezes, “ao fim de sete ou oito meses”. “No fundo, isto de as pessoas estarem ausentes do local de trabalho durante mais do que os tais quatro ou cinco meses de licença que está agora estipulado já é uma prática comum.”

Atualmente, a licença parental é paga a 100% até aos quatro meses, podendo chegar aos cinco meses se houver partilha. A mãe tem um período inicial de 42 dias obrigatório e exclusivo, mas a partir desse período o subsídio parental pode ser repartido pelos progenitores.

Com a “agenda do trabalho digno”, as licenças parentais sofreram um conjunto de alterações, incluindo majorando as situações de maior partilha. Mas ainda são as mães a gozar mais tempo as licenças. O Observador pediu dados recentes sobre o usufruto destas licenças ao Ministério do Trabalho, não obtendo resposta. Mas os números enviados pelo governo anterior, no início deste ano, relativos ao período entre 1 de maio de 2023 (quando entraram em vigor as mudanças) e 29 de fevereiro de 2024, já ajudam a ter uma ideia: naquele período, 59,4% dos pais partilharam a licença parental inicial com a mãe, ficando pelo menos 30 dias em exclusivo com a criança. Em 2015, o valor foi de apenas 28,6% e em 2005 não chegava a 1%. Dos 59,4% que partilharam a licença inicial, 43,1% partilharam a licença de 180 dias e apenas 16,3% partilharam a de 150 dias.

A diferença entre homens e mulheres é também expressiva no que toca ao subsídio parental alargado (que tem associado um corte salarial), segundo dados do INE com base no Instituto da Segurança Social, apesar do ligeiro aumento da partilha após a entrada em vigor da agenda do trabalho digno (que trouxe uma majoração nos casos de partilha).

Ainda são as mães a tirar mais tempo de licença, embora a lei não o obrigue (a partir dos 42 dias obrigatórios da mãe a licença pode ser partilhada), salienta Susana Atalaia. E, para isso, aponta motivos relacionados com os próprios progenitores, — que “interiorizaram” que o mês adicional (na opção dos 150 dias pagos a 100%) era gozado pelo pai e o restante pela mãe —, mas também com o mercado de trabalho. “As nossas empresas não estão habituadas a que haja esta partilha desta maneira. Na Suécia é comum a mãe ficar 15 dias, o pai outros 15 [e por aí adiante]. Só que as pessoas não estão habituadas a isso e o empregador também não quer poder contar num mês 15 dias com o trabalhador e depois os outros 15 dias não. Na prática, o que acaba por acontecer é ser a mulher a tirar.”

O que mudou com a agenda do trabalho digno?

↓ Mostrar

↑ Esconder

Com a “agenda do trabalho digno”, as licenças parentais sofreram um conjunto de alterações. Uma ocorreu ao nível da licença parental obrigatória dos pais, que passou de 20 dias úteis para 28 dias consecutivos (tem mais sete facultativos). Também houve alterações nas licenças já existentes até aos 180 dias: até à entrada em vigor das novas regras, a licença parental inicial partilhada de 180 dias era paga a 83% se cada um dos progenitores usufruísse de, pelo menos, 30 dias. Esta manteve-se mas passou a poder ser paga a 90% quando o pai goza, em exclusivo, um período de no mínimo 60 dias seguidos ou dois períodos de 30 dias, além da sua licença obrigatória de 28 dias.

Outra alteração: antes, os pais que concluíssem o gozo da licença parental inicial (de 120, 150 ou 180 dias) podiam pedir o alargamento da licença por mais três meses cada um (gozada por um progenitor ou ambos desde que alternadamente), mas apenas com um subsídio da Segurança Social correspondente a 25% do valor da remuneração de referência (salário bruto). Com as alterações, este subsídio subiu de 25% para 30% do salário bruto, nesta modalidade dos três meses. E caso os progenitores gozem, cada um, a totalidade da licença parental alargada, o valor do subsídio sobe para os 40%.

A investigadora diz mesmo que há uma “clivagem entre a lei” que considera progressista por prever esses períodos de licença exclusiva do pai e da mãe e a partilha após os 42 dias da mãe, e as “práticas” dos trabalhadores, que acabam frequentemente por perpetuar estereótipos de género. “O que vemos é que muitas vezes, durante o período de licença exclusiva do pai, a mãe acaba por tirar férias para acompanhar o pai. Isso faz com que a questão do cuidar, de preparar a refeição, acordar o bebé, não seja realizado de forma autónoma pelo homem, como se não tivesse a mesma capacidade de o fazer”, aponta.

O que quer alterar a iniciativa dos cidadãos aprovada na generalidade

↓ Mostrar

↑ Esconder

A iniciativa dos cidadãos pretende alargar a licença parental inicial, paga a 100% pela Segurança Social, dos atuais 120 dias (quatro meses) para 180 dias (seis meses), e a licença inicial que é paga a 80% da remuneração de referência (bruta) dos 150 dias (cinco meses) para 210 dias (sete meses). O mesmo em caso de adoção de menor de 15 anos. Assim, o gozo da licença poderia ser usufruído por um e outro progenitor entre os 180 e os 210 dias, ao invés dos atuais 120 e 150 dias, sem pôr em causa as licenças obrigatórias.

Já nos casos em que optam pelos 150 dias (que passam a 210), quando um dos progenitores goza pelo menos 30 dias consecutivos ou dois períodos de 15 dias consecutivos, o montante seria igual a 100% da remuneração de referência na opção dos 210, como acontece hoje com os 150 dias. E quando se opta pela licença de 240 dias (atualmente 180 dias), e um dos progenitores goza pelo menos 30 dias consecutivos ou dois períodos de 15 dias consecutivos, o montante diário seria igual a 83% do salário. O que se altera nestes casos não é o valor do subsídio mas os meses durante os quais o subsídio é pago.

Salários dos pais crescem com a parentalidade, os das mulheres nem por isso

Que impacto tem a parentalidade na vida profissional dos pais e das mães? A resposta é diferente consoante o género. Essa é, pelo menos, a conclusão de um estudo feito pelo Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, em parceria com o Centro de Investigação em Pandemias e Sociedade da Noruega. Numa análise entre 2004 e 2020, os pais “experienciaram um prémio relacionado com a parentalidade de 15% em média“; já nas mães, a variação relativa do rendimento “não foi significativa“.

Em Portugal, “a parentalidade não parece acarretar uma perda de rendimento ou alterações contratuais“, concluíram os investigadores, no livro branco a que deu origem a investigação. Pelo contrário, “está associada a uma manutenção do contrato previamente existente ou, em alguns casos, a uma transição entre uma situação de desemprego para uma situação de emprego remunerado“. Isso explica “o aumento médio do rendimento anual, após a parentalidade, nas mulheres e nos homens portugueses” embora seja “mais marcado nos homens”.

O estudo também tira conclusões sobre a partilha de responsabilidades: enquanto as mulheres relataram “ausentar-se com maior frequência do local de trabalho para responderem a responsabilidades parentais, podendo isto impactar a sua progressão na carreira e os rendimentos a longo prazo”, os homens descreveram “uma maior dedicação ao trabalho após a paternidade, assumindo mais responsabilidades ou tarefas que obrigam à sua ausência da vida doméstica e familiar”. Na investigação, ficou ainda “evidente” que alguns homens entrevistados não sabiam que tinham direito a usufruir de medidas de apoio à parentalidade, como a dispensa para aleitação.

O estudo converge com as conclusões da Nobel da Economia de 2023, Claudia Goldin, que dedicou a carreira a estudar o papel das mulheres no mercado de trabalho nos últimos dois séculos. A conclusão foi que o chamado “fosso salarial” entre homens e mulheres surge quando as mulheres têm o primeiro filho.

Na sociologia do trabalho existe o conceito de “penalização da maternidade” que ocorre não em termos de acesso ao mercado de trabalho, mas em termos de progressão, diz Virgínia Ferreira, que tem estudado o setor da academia, onde os homens tendem a progredir muito mais rapidamente do que as mulheres. “Na categoria de entrada, de professor auxiliar, entram mais ou menos 50%-50%. Mas quando passamos para a categoria seguinte, de associado, já há mais homens do que mulheres porque mais mulheres permaneceram na categoria anterior. E por aí fora até à categoria mais alta, de catedrático”.

Já sobre a questão do emprego/desemprego associado às licenças, um estudo publicado este ano pelo Instituto Europeu para a Igualdade de Género indica que as licenças parentais mais longas podem “tornar mais difícil para as mães voltarem a trabalhar“. E num retrato europeu conclui mesmo que há um “gap” de emprego entre as mulheres com filhos e as sem filhos, o que não acontece com os homens. Em 2023, a taxa de emprego das mulheres com pelo menos uma criança com menos de seis anos era 10,5 pontos percentuais mais baixa do que a taxa de emprego das mulheres sem filhos. No caso dos homens, o sentido é inverso: a taxa de emprego dos que têm pelo menos um filho era 8,2 pontos percentuais superior à taxa de emprego dos que não têm filhos.

Mas se essa é a realidade na média da UE, Portugal está no grupo dos poucos países em que tal não se verificou com a mesma intensidade, embora os homens continuem em ‘vantagem’. Os dados revelam que tanto a taxa de emprego das mulheres como a dos homens com pelo menos um filho é superior face às pessoas sem filhos. Essa diferença é, porém, mais expressiva nos homens, como mostra o gráfico do instituto europeu.

Fonte: Instituto Europeu para a Igualdade de Género

A análise europeia alerta que as licenças parentais mais curtas “podem ter o potencial de reformular os papéis tradicionais de género” e que as licenças mais longas “geralmente afetam de forma negativa a carreira e o salário da mulher quando esta regressa ao trabalho”. E argumenta que as políticas que prolonguem as licenças “podem ajudar a melhorar a estabilidade no emprego dos pais após o nascimento do filho, mas as ausências prolongadas também podem conduzir à discriminação no local de trabalho e despromoção“.

Também aponta para “preconceitos de género” no local de trabalho: “As mães que trabalham são frequentemente consideradas menos dedicadas e merecedoras de promoções e de salários justos do que as mulheres sem filhos e com qualificações semelhantes. As mulheres que tiram licenças prolongadas são também prejudicadas devido à perda de competências durante o período de ausência do local de trabalho”.

Para colmatar estes efeitos nas mulheres, sugere aos Estados-membros que lancem campanhas públicas de sensibilização contra os “estereótipos de género e os papéis tradicionais de género que desencorajam os pais de gozar a licença parental”. Susana Atalaia também defende este tipo de campanhas.

Para Virgínia Ferreira, é essencial que os pais (e os empregadores dos pais) assumam mais os custos da parentalidade, assim como o Estado, como fez com a gratuitidade das creches (que era “urgente”). A licença parental deve refletir essa maior partilha. Por isso, defende que o novo alargamento seja acompanhado por um mecanismo que assegure a real partilha. “É importante acautelar que as medidas que vão sendo tomadas não se transformem em fatores de agravamento das desigualdades entre homens e mulheres no emprego”, defende. Susana Atalaia concorda com a necessidade de a lei prever uma partilha mais igualitária.

▲ O relatório de gestão de 2023 revela que, durante aquele ano, chegaram à CITE 1.665 comunicações de não renovação de contrato a termo celebrados com trabalhadoras grávidas, puérperas e lactantes e com

Getty Images/Tetra images RF

O mesmo diz João Cerejeira, economista e professor da Universidade do Minho e especialista em mercado de trabalho. Ao Observador, indica que os estudos que conhece traçam mais uma ligação entre alargamento das licenças e menor progressão das mães do que propriamente com o desemprego. E por isso também é favorável a que a nova lei preveja um mecanismo paritário (por exemplo, o alargamento para os seis meses ser pago a 100% quando só há igual partilha).

Esse mecanismo de partilha no alargamento da licença não está previsto na proposta de cidadãos que foi aprovada na generalidade. A discussão desceu agora à especialidade, onde será um tema que poderá vir a ser endereçado pelos deputados.

Segundo João Cerejeira, “depois do nascimento, tende a haver um achatamento da curva salarial que é permanente”, por exemplo, por adiamento das promoções. Além disso, sublinha que se as empresas de alguma forma prejudicam os novos pais é porque sentem que têm um “custo adicional” com a parentalidade dos seus empregados — por exemplo, com quedas de produtividade devido à ausência, ou o custo para formar um trabalhador substituto. Por isso, admite incentivos e compensações às empresas pela dispensa dos trabalhadores que são pais, como apoios à formação profissional do trabalhador substituto.

“Da mesma forma que há subsídios para as empresas para instalarem painéis solares ou para serem mais eficientes do ponto de vista energético, não me chocava que houvesse algum tipo de apoio quando as empresas têm um tipo de comportamento em termos de responsabilidade social mais favorável“, defende.

Susana Atalaia lamenta que as licenças ainda estejam ligadas “à posição que os trabalhadores têm no mercado de trabalho”. “Como sociedade de baixa natalidade, temos de pensar o que é relevante: é estar a fazer a defesa de que a ausência vai prejudicar quer o trabalhador, quer o patrão, ou o importante é valorizar as crianças e a relação que possa estabelecer com os pais? Quatro meses é um período muito reduzido de tempo para uma criança recém-nascida estar com os pais”, acrescenta.

As proponentes que avançaram com a iniciativa de cidadãos que está a ser discutida no Parlamento justificaram o alargamento da licença com a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) de que os bebés devem ser amamentados exclusivamente desde o nascimento até aos seis meses de idade.

Estas e outras questões serão debatidas nos próximos meses quando os deputados da comissão de Trabalho começarem as várias audições planeadas. Como o Observador escreveu, embora a iniciativa dos cidadãos tenha sido aprovada na generalidade ainda pode sofrer alterações na especialidade antes da votação final global. Eventuais alterações só devem, porém, surtir efeitos em 2026.