Índice

Índice

[Esta entrevista foi originalmente publicada a 9 de junho de 2018. Republicamo-la nesta quarta-feira, dia 6 de março de 2024, dia da morte do realizador, aos 84 anos]

Aos 79 anos, António-Pedro Vasconcelos prepara um novo filme com estreia agendada para o fim deste ano: “Parque Mayer”, sobre o inicio do salazarismo. Nesta entrevista de vida, critica os que o acusam de fazer cinema a pensar na bilheteira. Revela que foi convidado a aderir ao Partido Comunista. Afirma que o Ministro da Cultura não existe. E comenta a retrospetiva completa da sua obra que começa na quinta-feira, 14, na Cinemateca Portuguesa.

O hífen em António-Pedro é de batismo ou é influência francesa?

Vem daí, sim, do lado francês da minha formação cultural. Ainda hoje falo e escrevo português tão bem quanto francês. O hífen foi uma influência de uma pessoa que, durante muitos anos, sem eu a conhecer pessoalmente, foi influente e decisiva na minha vida: José-Augusto França [historiador, escritor e crítico de arte que se radicou em França]. Quase todos os autores do cinema e da literatura que eu conhecia eram franceses e usavam o tracinho.

É um nome artístico?

Pode-se dizer que sim. Gosto que me tratem por António-Pedro, mas há quem me chame António. E os mais preguiçosos dizem apenas Pedro.

Curiosamente, começou por filmar sob influência francesa, mas hoje é considerado o mais americano dos realizadores portugueses. A que é que se deveu a mudança?

Não houve mudança. Mas deixe-me voltar ao José-Augusto França. Ele cortou com a crítica tradicional e foi o primeiro, entre nós, a trazer a influência da nova crítica francesa que se tinha formado em torno do André Bazin e dos “Cahiers du Cinéma” [revista fundada em 1951]. Os “Cahiers” fizeram surgir os chamados “jovens turcos”, uma nova geração de futuros cineastas e críticos, como François Truffaut, Jean-Luc Godard, Jacques Rivette, Claude Chabrol, Éric Rohmer, toda essa trupe que depois deu a Nouvelle Vague. Defendiam uma outra abordagem do cinema, a que o Truffaut chamou cinema de autor e que não tem nada a ver com que agora se chama cinema de autor. A crítica corrente, cá e noutros países, dizia bem dos filmes que tinham sucesso e mais nada, ou então dos chamados filmes de prestígio, que adaptavam grandes romances ou com grandes atores do teatro. Até à Nouvelle Vague, o cinema francês era muito literário, muito teatral, muito desligado da realidade. Foi contra isso que os jovens dos “Cahiers” começaram a lutar. Truffaut é o grande crítico que vai descobrir e valorizar o cinema americano. A crítica especializada achava que Orson Welles era o grande autor do cinema americano, porque tinha virado costas aos estúdios, e o resto não interessava. A nova crítica francesa veio dizer que o realizador deve reconquistar o direito a ser reconhecido como autor. Foi uma luta que durou até aos anos 60. Os “Cahiers” redescobriram realizadores americanos que, mesmo dentro do sistema dos estúdios, dentro da indústria, conseguiam ter uma visão muito pessoal. Truffaut leva dez anos a tentar demonstrar à crítica, e muita gente não o leva a sério, que o Hitchcock é um grande autor, do estatuto de um Poe ou de um Dostoievski. Naquela época, era uma heresia dizer isto.

Já estava em Paris quando essas mudanças surgiram?

Precisamente nessa altura. Vivi em Paris de 1961 a finais de 63. Apanhei a grande época dos “Cahiers” e começou a surgir a Nouvelle Vague.

Em Portugal, são os anos do início da Guerra Colonial. Chegou a cumprir serviço militar?

Tive sorte, porque quando fui às sortes, como se dizia, ainda não havia guerra. Terei ido em 1959, já não sei bem. E dispensaram-me. Por causa do peso e da altura, eu já tinha 1,94m, não fui dado como apto.

Como é que conseguiu ir para Paris?

Com uma bolsa da Gulbenkian. Foi a primeira vez que criaram bolsas para cinema, uma decisão de Azeredo Perdigão [primeiro presidente da Fundação Calouste Gulbenkian], que era um homem notável. José-Augusto França, sem me conhecer, foi um dos membros do júri que deram parecer positivo à minha candidatura. Eu tinha estado na Faculdade de Direito [de Lisboa], que abandonei, e tinha vencido um concurso de crítica do Cineclube Universitário. O José-Augusto França já me tinha lido.

Com Alberto Seixas Santos (à dir.) e José Gabriel Viegas a descerem o Boulevard Saint Germain, Paris, 1961

“Para aprender cinema era mais importante conhecer a história e ver filmes”

Quando foi para Paris já queria ser realizador?

Completamente. A ideia formou-se nos meus anos de estudante. Eu era sobretudo um devorador de livros. O universo que me interessava era o universo da ficção. Aliás, escrevi há poucos anos o livro “O Futuro da Ficção” [editado em 2012 pela Fundação Francisco Manuel dos Santos], que é uma reflexão sobre a evolução da ficção no Ocidente, da tragédia grega ao cinema americano. Eu lia, lia, lia e um dia descobri o cinema.

Nunca pensou fazer apenas documentários?

Fiz alguns. Sobre a Milú, o Fernando Lopes Graça, o Cottinelli Telmo, pessoas que tinham uma história que me interessava. Mas não queria ir só por aí, embora os documentários também contem uma história.

Lembra-se do primeiro filme que viu?

Já não me lembro. Comecei a ver cinema bastante tarde. Nasci em Leiria, depois fui para Coimbra e saí de Coimbra com 14 anos. Os meus pais iam pouco ao cinema e, quando iam, não viam filmes que eu pudesse ver. Também não havia televisão. Vi algum cinema na Figueira da Foz, durante o verão, normalmente as comédias portuguesas. Havia projeções ao ar livre, mas também no Parque Cine. Em Lisboa é que comecei a ver cinema com frequência.

Mudou de cidade duas vezes porque o seu pai era juiz?

Sim. Mesmo a mudança para Lisboa foi por ele ter vindo para inspetor do trabalho. Era juiz do trabalho e veio para inspetor do trabalho. Fixo-me em Lisboa. Fui subindo sempre de escala, digamos assim. De uma cidade pequena para uma cidade média e depois para uma cidade grande. E depois Paris.

Que era o centro do mundo nessa época.

Era o centro do mundo da cultura. E mais ainda com a revolução da Nouvelle Vague. Paris tinha uma vantagem: a Cinemateca. Já havia algumas, mas tinham como única função preservar a cinematografia nacional de cada país. Em França houve um homem decisivo, Henri Langlois, que decidiu salvar filmes do mundo todo. Hollywood, que produzia muito, não se preocupava com a preservação, perderam-se muitos filmes, sobretudo do cinema mudo. Para Hollywood, o cinema era uma arte efémera. Ninguém se lembrava de repor os filmes, a televisão é que veio trazer essa ideia. Se um filme tinha tido muito sucesso, era refeito cinco anos depois com outro casting. O Henri Langlois percebe que é necessário preservar a memória do cinema e começa a roubar filmes em todo o lado; em todos os países que podia, arranjava cópias e mostrava-as na Cinemateca Francesa.

Foi frequentador assíduo?

Durante dois anos, vi todas as sessões. Das 6 e meia até à meia-noite, todos os dias. Tinha duas opções quando fui para Paris: ou ia para uma escola de cinema ou ia ver filmes. Achei que para aprender cinema era mais importante conhecer a história e ver filmes do que estar numa escola. A técnica é uma coisa que se aprende depois. Não fazemos filmes com a técnica. Fui professor durante muitos anos e os alunos, nos primeiros meses, queixavam-se de terem apenas aulas teóricas e de história. “Ó professor, já cá estamos há três meses e ainda não vimos uma câmara”. E eu uma vez respondi: “Mas tu não filmas com a câmara, filmas com a cabeça, a câmara é apenas um instrumento.”

Ou seja, passar quase três anos a ver filmes em Paris foi uma boa decisão?

Sem dúvida. Melhor do que estudar a técnica. Quando cheguei cá, faltava-me a técnica, mas isso aprendia-se com o tempo. Não sou eu que filmo, é um diretor de fotografia. Não sou eu que gravo o som, é o homem do som. Não sou eu que monto, é um montador. Mas eu é que digo o que quero da fotografia, do som e da montagem. Neste momento, estou a fazer as misturas do meu novo filme e é um sérvio, que felizmente caiu aqui em Portugal, Branko Neskov, que mexe naquilo tudo. Eu não faço a menor ideia. Estamos na fase final, na mistura de todos os sons. Sou autor de tudo, sem querer meter-me em bicos do pés. Neste filme, que é um filme de época, a Maria Gonzaga tratou do guarda-roupa e a Clara Vinhais ficou com a decoração. São pessoas fundamentais, fazem a pesquisa delas e criam, mas eu digo o que quero. O mesmo com os atores, sou apenas um filtro.

Não gosta de dirigir ao milímetro?

Nada. Não sou daqueles realizadores que estabelecem cada expressão, cada gesto e cada entoação dos atores. Tenho é de perceber se aquilo que o ator me dá serve ou não o personagem.

Foi para Paris sozinho ou com outros portugueses?

Com o Alberto Seixas Santos. Eu tinha bolsa, mas ele não.

Foi o companheiro da vida parisiense?

Sem dúvida, íamos juntos à Cinemateca todos os dias ver os mesmos filmes. Já o conhecia antes. Ele era ligeiramente mais velho que eu, já tinha vivido em Paris e também lhe devo a descoberta dos “Cahiers”. Em Lisboa, fazíamos parte de um pequeno grupo: eu, ele, o Carlos Saboga, que hoje é argumentista, e o João César Monteiro. Havia uma identificação, não só nos gostos como na vontade de filmar. Reuníamo-nos no [café] San Remo. Depois de Paris, descobrimos que havia dois realizadores que tinham começado a filmar, ligados ao [produtor e realizador] António da Cunha Telles: o Paulo Rocha e o Fernando Lopes. Passámos a frequentar o [restaurante] Vá-Vá e a conviver com eles.

“Acho que em 1956 não houve um único filme português”

Vê-se como pioneiro do Novo Cinema Português, ou talvez de uma segunda fase do Novo Cinema Português?

É uma segunda fase, sim. O Paulo Rocha e o Fernando Lopes começam a filmar mais cedo, fazem o segundo filme ainda antes de eu começar. Diz-se também Geração da Gulbenkian. Durante três anos, a Gulbenkian financiou a nossa geração. O Azeredo Perdigão teve uma ideia brilhante: “Não vou escolher os filmes, juntem-se, criem uma cooperativa ou o que quiserem, nós damos dinheiro a essa cooperativa e vocês decidem o que filmar”. Foi uma iniciativa fantástica que nos obrigou a encontrar um sistema equitativo e justo. O dinheiro estava garantido por três anos e dividimo-lo irmãmente para que cada um fizesse um filme por ano. Sou claramente dessa geração. Eu e o César Monteiro éramos os mais novos.

Quais são as características dessa geração?

Claramente, as da Nouvelle Vague. Um grande poder do realizador, filmes pessoais com uma certa desenvoltura. A Nouvelle Vague foi uma revolução estética. O cinema francês não tinha passado pelo neorrealismo, portanto, era um cinema muito feito em estúdio, sem meios para ir para a rua, com meios pesados, projetores gigantescos, som gravado numa cabine. Aliás, o cinema americano também vivia muito do trabalho em estúdio. Não se filmava “in location”. Curiosamente, a seguir à Guerra, a televisão, que ia sendo fatal para o cinema americano, porque roubava espectadores…

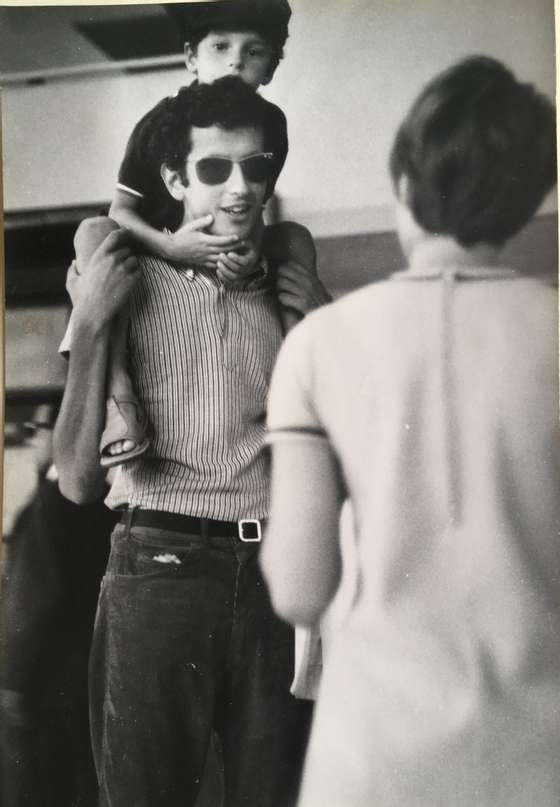

Com o filho Pedro às cavalitas no aeroporto durante as filmagens de “Perdido por Cem” (1971)

A televisão agilizou os meios.

Sim, sobretudo por causa dos noticiários, a necessidade de fazer reportagens. Apareceram câmaras portáteis e o gravador a tiracolo Nagra, que foi uma revolução. Objetivas longas focais. Películas mais sensíveis. Tudo isso agilizou o cinema. O cinema já podia ir para a rua.

Qual era o panorama do cinema português?

Estava na fase mais baixa de sempre. O [responsável pelo Secretariado da Propaganda Nacional] António Ferro tinha sido destituído e o investimento que ele tinha convencido o Salazar a fazer era em filmes de propaganda ou que eles consideravam filmes de prestígio, que valorizavam a História do país: sobre o Camões, o Frei Luís de Sousa, o Camilo. Tinha havido a comédia, que era feita um pouco à revelia, porque o António Ferro odiava, mas era muito popular e conseguia pagar-se a si mesma. A partir dos anos 50, começou o declínio. Acho que em 1956 não houve um único filme português. Quando começam a desaparecer os velhos do cinema, o António Lopes Ribeiro, o Brum do Canto, o Leitão de Barros, etc., surge a geração dos assistentes, que é muito má, com exceção do Perdigão Queiroga.

Voltemos atrás. Que acha de o considerarem um realizador americanizado?

Pois. A Nouvelle Vague descobriu o cinema americano e revelou o cinema americano aos próprios americanos, por isso, não é contraditório que digam isso de mim, que comecei sob influência da Nouvelle Vague. A geração do Vietname que surge em Hollywood e conquista a sua posição, Scorsese, Woody Allen, Coppola, Spielberg, Lucas, muitos outros, é herdeira do cinema não americano: Kurosawa, Bergman, cinema francês e italiano. Tudo autores que os críticos da Nouvelle Vague tinham revelado.

Quando começou a filmar, em 1967…

Ali por 63, 64 e 65 filmei muita publicidade, mas a primeira obra criativa assinada é um filme sobre as tapeçarias de Portalegre, em 1967 [“Tapeçaria – Tradição que Revive”, 17 min.].

Qual era o seu realizador de referência?

Vários, mas posso citar Rossellini, Renoir e Jacques Becker. E depois no cinema americano interessei-me por muitos, desde logo Elia Kazan, um homem que fez uma revolução na maneira de trabalhar com os atores, uma maneira menos maniqueísta de fazer cinema. O cinema americano era muito maniqueísta, os bons e os maus, personagens com pouca densidade.

Está neste momento a terminar um novo filme, “Parque Mayer”. Já tem data de estreia?

6 de dezembro, mas está quase pronto.

Que filme é este?

Os atores principais são o Francisco Froes, a Daniela Melchior e o Diogo Morgado. Depois temos o Miguel Guilherme, a Alexandra Lencastre, que é dona de um bordel, a Carla Maciel… Há muito poucos filmes sobre o que foi o regime, chame-se-lhe fascista ou salazarista. Queria um filme passado numa casa de fados e o [produtor] Tino Navarro sugeriu-me antes um filme que se passasse no Parque Mayer. A casa de fados inicial passou a ser uma revista à portuguesa. Gosto muito de revista. O filme situa-se em 1933, no dia em que é aprovada a Constituição do Estado Novo. A minha ideia é mostrar como regime se instalou quase sem as pessoas darem por isso. Um local como o Parque Mayer permite tornar isso ainda mais visível e chocante, porque era o local mais popular de Lisboa, vivia-se ali, por causa da revista, a crítica de costumes, a sátira política, um espírito de grande liberdade.

É um comentário ao nosso presente?

É, porque aparentemente a democracia não está em perigo em Portugal ou na Europa, mas quando surgiram os regimes totalitários no início do século XX também havia democracias, ou parlamentarismo, que garantiam as liberdades. Neste momento, vivemos o risco do caos e o caos precede sempre as ditaduras e quase sempre a guerra.

Está a falar dos extremismos políticos na Europa?

Não só isso. Trump é um perigo para o mundo, é inesperado, populista, muito ignorante. Não é um político, não é um estadista, é volúvel, é um voluntarista. É um perigo. A Europa não tem grandes estadistas, os grandes estadistas são ditadores como Putin, Erdoğan, o presidente da China, o da Coreia do Norte. São homens com uma visão estratégica.

É de esquerda ou de direita?

Sou de esquerda, mas sou fundamentalmente um democrata. Os meus valores são a liberdade, a tolerância, preocupações sociais, igualdade de oportunidades. Sou pelo mercado, desde que o mercado seja regulado. Há áreas em que a concorrência é benéfica para o cidadão e outras em que o Estado não pode abrir mão da sua soberania. Mas não me revejo em nenhum partido ou movimento.

Isso quer dizer que é um social-democrata.

Sempre tive um grande fascínio por Marx, mas nunca pelo comunismo. Nunca fui do partido, embora muita gente da minha geração tenha estado lá. Por acaso, do cinema, poucos. Sou um democrata ou, se quiser, um social-democrata, a social-democracia do pós-guerra.

Foi convidado a aderir ao Partido Comunista?

Fui aliciado, sim. Mas eu sabia o que era o estalinismo, tinha lido o Processos de Moscovo [livro do historiador francês Pierre Broué]. Agora, durante o fascismo, éramos “compagnons de route”, o combate era contra o regime.

Podemos saber quem o convidou para o Partido Comunista?

É uma figura da direita, hoje bastante conhecida, mas prefiro não falar sobre isso. Muita gente passou para a direita, não tanto os do PC, mais os da extrema-esquerda.

“Só nas ditaduras é que o Estado decide quem filma”

Quando fala sobre políticas públicas para o cinema, o seu discurso está pouco alinhado com o que poderíamos considerar o discurso da esquerda atual.

O que eu defendo para o cinema não tem nada de contraditório com o facto de eu me considerar de esquerda, com tiques de liberal e de conservador. Em Portugal tivemos a aberração, sobretudo com a entrada na Europa e com os governos de Cavaco, de considerar que a televisão é uma coisa comercial, entregue às leis do mercado, e o cinema é uma coisa do Ministério da Cultura. Pois deveria ser ao contrário. O cinema é uma arte popular, é uma indústria, apesar de ter perdido muito público e importância. Do ponto de vista da comercialização e da produção, hoje a ficção não está concentrada no cinema e nas salas, deu-se uma disseminação, é certo, mas o cinema é, e sempre foi, uma arte popular.

Rodagem de “Oxalá”, com o diretor de fotografia Edgar Moura, no Porto (1980)

Como responde a quem diz que sem intervenção do Estado não haveria cinema de autor?

Hitchcock fazia cinema de autor. Ouça, é uma aberração fazer essa dicotomia entre cinema de autor e cinema comercial. O cinema de autor seria aquele que não tem público, porque o público é ignaro e os artistas só são descobertos 30 anos depois, enquanto o cinema que tem muito público não poderia ser de autor porque é popular, logo, é comercial. Isso vai contra tudo o que foi a própria criação da ideia de autor, que era a desmistificação de que o que era comercial não era de autor. O que o Truffaut vem dizer é o autor é alguém com uma visão do mundo e uma estética que o identificam imediatamente. Isso é que é um autor. Não é aquele que faz filmes que precisam de manual de instruções. Nos meus filmes, não há um único segundo, um único fotograma, que não seja da minha autoria, que seja contra a minha vontade. O problema é sermos o único país em que o Estado não mete um tostão na televisão e no cinema.

O dinheiro que o Instituto do Cinema distribui através de concurso é dinheiro de taxas. Porque é que diz que não é dinheiro público?

O Estado transforma as taxas em impostos, apropria-se delas, desvia cerca de 30% para áreas que são obrigação do Estado e que deveriam ser financiadas diretamente pelo Orçamento do Estado, para pagamento da Cinemateca e do próprio ICA.

Defende que o Estado deixe de apoiar o cinema?

Podemos achar que o Estado deve apoiar o cinema, como apoia a saúde ou a educação. A Constituição não diz que o Estado tem de dar dinheiro aos artistas, diz que os portugueses têm direito à cultura. Defendo sobretudo que é preciso falar em utentes da cultura. As políticas da saúde não são feitas a pensar nos médicos, são feitas a pensar nos utentes. No caso do cinema, as políticas públicas são feitas a pensar nos artistas, o Estado é que decide quem são os artistas, é esse o problema.

O ICA tem concursos com júris, eles é que avaliam.

Mas os júris são escolhidos pelo Estado, pessoas que nas suas áreas de trabalho até podem ser notáveis. Mas porque é que hei de ser julgado por um professor de semiótica ou um especialista na obra de Fernando Pessoa ou por um padre ou por um crítico do “Público” ou do “Expresso”? Ao escolher os jurados, o ICA já está a ter uma política do gosto, porque os jurados têm uma certa tendência.

O modelo atual permite que a SECA, um órgão consultivo em que estão representados artistas, técnicos e empresários, dê opinião sobre os júris. Não serve?

Sempre fui contra os júris. Só nas ditaduras é que o Estado decide quem filma. Imagina o Estado a decidir se este ano quem faz um disco é o Jorge Palma ou o Sérgio Godinho? Imagina o Estado a decidir se deve ser o Lobo Antunes ou a Lídia Jorge a escrever este ano? Eu não imagino. Ora, quem decide hoje, no cinema, é o Estado. Eu estive anos e anos a ser chumbado pelos júris. Agora posso queixar-me com mais veemência, com mais legitimidade, porque não tenho sido chumbado. Enquanto for esta a lei, tenho de conviver com ela e tentar que seja o mais justa e democrática possível. Enquanto houver júris, tenho de me bater para que não haja júris com visão sectária, escolhidos pelo Estado de entre pessoas a quem não reconheço competência. O cinema português hoje é irrelevante, por causa deste sistema. É o único da Europa que nunca teve nomeação para os Óscares, nunca ganhou o prémio de Melhor Filme nos principais festivais de cinema, como Cannes, Berlim ou Veneza. Os operadores de televisão têm de pagar uma taxa para o cinema, mas depois os filmes que o Estado, com esse dinheiro, permite que se façam não podem passar na televisão, porque as televisões perdiam audiência. A esquerda, que alinha nesta teoria de que há um cinema de autor e um cinema comercial, e que acha que cabe ao Estado proteger o cinema de autor, essa esquerda gosta muito do povo, mas não gosta do público.

Mas as regras que entraram em vigor este ano não deverão mudar tão depressa, por isso…

Mas eu espero que mudem. Até estou a pensar escrever uma carta ao futuro ministro da Cultura. Digo ao futuro porque este não existe. Este ministro não existe. Existe negativamente, na medida em que está a ocupar um lugar, mas não tem um pensamento sobre políticas culturais, é uma pessoa influenciável. Ainda por cima, ficou com a tutela da televisão, que descurou por completo.

Quem é que influencia o Ministro da Cultura?

Isto que foi feito com a mudança na regulamentação do cinema é claramente a favorecer uma tendência, a ceder ao lóbi daqueles que gostam que o Estado decida quem filma. É o lóbi da Associação Portuguesa de Realizadores. Por isso é que eu tenho uma outra associação [ARCA – Associação Portuguesa de Realizadores de Cinema e Audiovisual]. Como eu costumo dizer, na minha associação estão os realizadores com 90% de receita de bilheteira e na outra associação estão os realizadores com 90% dos subsídios.

Qual é modelo que defende?

Tudo o que são taxas deveriam ser transformadas em obrigações de investimento direto. As estações de televisão, os distribuidores, os canais de cabo tem que ter uma taxa razoável, mas que seja investida diretamente em novos filmes. Mas apenas de produtores independentes. O cinema faz-se por antecipação de receitas, em todo mundo é assim. Nos EUA, o produtor vai à Universal e apresenta um projeto, a Universal faz uma pré-compra, ou seja, garante a distribuição e um mínimo de receitas. Com essa pré-compra, o produtor vai à banca e arranja dinheiro para fazer o filme. Em Portugal, isso não existe, por isso temos de obrigar a cadeia de valor a investir, mas permitir que sejam os operadores a gerir o dinheiro. Teriam de por de lado uma determinada verba, todos os anos, e obrigar-se a financiar propostas de produtores. O Estado pode regular, pode dizer que o dinheiro tem de ser distribuído por “x” produtores, por exemplo, e pode meter dinheiro próprio, para complementar o défice de mercado. Mas os financiadores deixariam de analisar o potencial artístico e cultural do projeto, como faz o ICA, e avaliariam apenas se o projeto é viável.

Nesse sistema, realizadores como João Pedro Rodrigues ou João Salaviza teriam alguma vez conseguido dinheiro para um filme?

É ingrato falar dos meus colegas, não queria, mas acho que eles são todos prejudicados pelo sistema vigente. Como vivemos no paradigma em que vivemos, alguns têm necessidade de fazer filmes contra a narrativa, para poderem ser aprovados.

Que significado tem para si a retrospetiva que a Cinemateca Portuguesa lhe dedica em junho e julho?

Tem a vantagem de ser feita em vida. Corresponde a 51 anos daquilo a que se pode chamar uma carreira. O José Manuel Costa [diretor da Cinemateca] já fez retrospetivas do Fonseca e Costa, do Paulo Rocha, do Fernando Lopes, do João César Monteiro. Nomes da minha geração, uma geração que ficou aquém do que poderia ter feito.

Em número de filmes?

Sim, sim, todos, todos. Tínhamos uma quantidade de ideias que não concretizámos. Fiz 11 filmes em 50 anos.

Falta de financiamento?

Na maior parte dos casos, sim. Se pudesse, teria feito um filme por ano. Se houvesse uma indústria, se houvesse meios, se não dependêssemos do Estado.

Na rodagem de “Call Girl”, com Soraia Chaves (2006)

Qual é o seu melhor filme?

É muito difícil dizer. É como os filhos, podemos ter mais afinidade com este ou aquele, mas gostamos de todos por igual. Sei que a minha obra mais marcante foi “O Lugar do Morto” [1984]. Um fenómeno que me ultrapassou. Não tenho números, porque na altura não se media o número de espectadores, apenas a receita de bilheteira. Sinceramente, acho que fizemos mais de 500 mil espectadores. Na rua, nos restaurantes, na farmácia, toda a gente vinha falar-me do filme. O “Oxalá” [1981] já tinha tido uns 130 mil espectadores, mas “O Lugar do Morto” ultrapassou tudo.

Vai estar em todas as sessões na Cinemateca para conversar com os espectadores?

Vou tentar, sim. O programa foi feito de maneira a não coincidir com os jogos da seleção de futebol. Para mim, seria um dilema, porque tenho paixão por futebol, mas também poderia ter menos público.