Índice

Índice

O historiador britânico Roger Moorhouse não se limita a ser um profundo conhecedor da história do III Reich, com obra publicada sobre o assunto – tem também talento para pensar fora dos trilhos mais batidos. Assim, além dos objectos icónicos que seriam expectáveis neste sinistro museu do III Reich, como o caça-bombardeiro Stuka, cartazes de propaganda do Partido Nazi, a pistola Luger, uma lata de Zyklon-B (o gás usado nas câmaras dos campos de extermínio) ou as “bomba voadora” V1 e V2, teve a originalidade de emparelhá-los com a escova de bigode de Hitler, a caixa de batons de Eva Braun e as ceroulas de Rudolf Hess.

The Third Reich in 100 objects foi publicado originalmente em 2017 e chegou a Portugal um ano depois, pela mão da Casa das Letras, com o título O Terceiro Reich em 100 objectos: Uma história material da Alemanha nazi, em tradução de Miguel Mata, que possui larga experiência na tradução de livros sobre história do século XX.

“O Terceiro Reich em 100 Objetos: uma história material da Alemanha nazi”, de Roger Moorhouse (Casa das Letras)

Caixa de pintura de Hitler

A organização do livro é, tanto quanto possível, cronológica, pelo que faz sentido que abra com um objecto que pertenceu a Adolf Hitler antes de se transformar em Adolf Hitler, ou de ter sequer pilosidade facial suficiente para deixar crescer o seu emblemático bigode: a sua caixa de aguarelas. Enquanto adolescente, Hitler alimentou a ideia de seguir carreira artística e chegou a fazer, por duas vezes, em 1907 e 1908, o exame de admissão à Academia de Belas Artes de Viena, sendo rejeitado em ambas as ocasiões – rejeição que Moorhouse sugere que talvez “tenha contribuído para a catástrofe da Alemanha”. Como jovem adulto sem dinheiro nem emprego em Viena, recorreu, a partir de 1909, à pintura como forma de subsistência, vendendo aos turistas aguarelas de locais emblemáticos da cidade, bem como representações de flores, paisagens rurais e outros temas “amáveis” e decorativos.

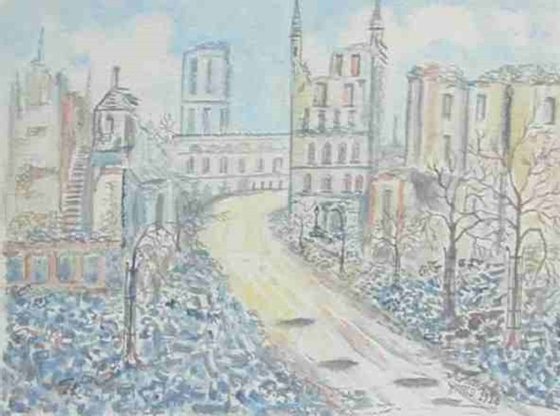

A Wiener Staatsoper, por Adolf Hitler, 1912

Prosseguiu com esta actividade após ter-se mudado para Munique e quando se alistou em 1914 no Exército Alemão, levou a sua caixa de aguarelas para a frente de batalha, tendo documentado a vivência da guerra nas trincheiras.

A destruição causada pela guerra em Ypres, Bélgica, por Adolf Hitler, 1916

Porém, isto não faz necessariamente de Hitler um “artista competente”, como o qualifica Moorhouse. As pinturas que se conhecem dele (as de atribuição confirmada, pois circulam, como seria de esperar, muitas falsificações) revelam um anódino pintor de fim-de-semana, ao nível dos amadores que podem ser encontrados em qualquer exposição de artistas locais na casa da cultura de uma cidadezinha de província.

Vários aspectos minam a visão de Hitler como “artista competente”: um é o facto de evitar a figura humana, muito mais difícil de dominar do que paisagens e edifícios. O outro é a grande discrepância técnica entre as aguarelas de edifícios monumentais de Viena e Munique, que possivelmente terá copiado de bilhetes postais e calendários, e as aguarelas de paisagens rurais vulgares ou da frente de batalha, que terão sido exclusivamente criação sua e que sugerem dotes muito limitados e uma abordagem naturalista e chã, que não anda longe da pintura naïve. Outro ainda é o de, nestes anos de actividade, em que Hitler terá realizado, segundo as suas próprias palavras, 700-800 pinturas, não se registar qualquer evolução, rasgo individual ou manifestação de originalidade.

Esboço da frente de batalha, por Adolf Hitler, 1916

Quando a este modesto talento inato se soma o diletantismo, a falta de perseverança e a propensão para as fantasias megalómanas que marcaram a juventude de Hitler (e o atiraram para a indigência), parece improvável que ele tivesse dentro de si o que é necessário para fazer um artista. Nunca poderemos saber que evolução registariam os seus talentos se a Academia de Belas Artes de Viena o tivesse aceite, mas o que se conhece da sua obra sugere menos um “artista competente” do que um “artesão medíocre”. A verdadeira vocação de Hitler foi a que descobriu em 1919: a de demagogo.

Esboço da frente de batalha, por Adolf Hitler, 1918

Escova para bigode de Hitler

Sim, Hitler tinha uma escova para tratar do seu apêndice capilar: era em “osso e com 7 centímetros de comprimento” e “acompanhava Hitler em todas as suas deslocações”. É um artigo de toilette masculina perfeitamente banal, mas acaba por levantar a questão: porque tinha Hitler bigode? Ou melhor, porque tinha precisamente aquele bigode que, a muitas décadas de distância, pode parecer ridículo e inapropriada para alguém que pretenda ser levado a sério?

A verdade é que Hitler nem sempre teve aquele bigode: durante a I Guerra Mundial usava um mais farfalhudo e há quem sugira que os bigodes exuberantes que estavam em voga na viragem dos século XIX/XX, foram sendo progressivamente abandonados pelos combatentes por implicarem cuidados que não eram compatíveis com as penosas condições das trincheiras enlameadas da Flandres.

Hitler (sentado, no extremo direito) com os seus camaradas de armas, durante a I Guerra Mundial

Há várias teorias sobre as razões que terão levado Hitler a adoptar o bigode que se tornou icónico, mas o assunto talvez não mereça grande meditação: afinal tratava-se de um bigode popular nos anos 20 e era usado também por figuras com profissões, cargos e ideologias muito diversas, como Genrikh Yagoda (director do NKVD, a polícia de Estado soviética, entre 1934 e 1936), Fumimaro Konoe (Primeiro Ministro do Japão em 1937-39 e 1940-41), o pioneiro do cinema de animação Max Fleischer ou o actor Oliver Hardy.

Stan Laurell e Oliver Hardy, 1934

E quando, em 1940, Charlie Chaplin encarnou a personagem de Adenoid Hynkel em O grande ditador (1940), não precisou de alterar o bigode que impusera à personagem Charlot logo em 1914.

Claro que o estatuto de Hitler no seio da Alemanha nazi levou muitos dos seus apaniguados a copiar-lhe o bigode, nomeadamente os generais Sepp Dietrich e Karl-Maria Demelhuber, o médico Imfried Eberl (director de programas de eutanásia e do campo de extermínio de Treblinka), August Eigruber (responsável por crimes no campo de Mauthausen), o economista Gottfried Feder (o ideólogo económico do NSDAP), Julius Streicher (director do infame jornal Der Stürmer e Gauleiter da Francónia) e, claro, Heinrich Himmler, o líder das SS.

Nota da hiper-inflação

A nota de 100 biliões de marcos, impressa em Novembro de 1923, representa o ponto culminante na espiral da hiper-inflação que mergulhou a Alemanha no caos no pós-I Guerra Mundial. É certo que o país se debatia com problemas económicos graves, parte deles com raiz na política do Governo alemão de financiar o esforço de guerra através de empréstimos que contava pagar com os territórios e bens que a vitória no conflito lhe traria. A derrota, não só fez anulou essa possibilidade como trouxe a obrigação de pagar as pesadas indemnizações de guerra impostas pelo Tratado de Versailles.

Nota de 100 biliões de marcos

Porém, aponta Moorhouse, parte da crise de hiper-inflação resultou da inépcia das políticas do presidente do Reichsbank, Rudolf Havenstein: imprimir papel-moeda sem nada que o sustentasse só agravou a crise. A morte de Havenstein, a 20 de Novembro de 1923, acabou por ser providencial: foi substituído por Hjalmar Schacht, que rapidamente travou a desvalorização do marco e devolveu estabilidade à Alemanha. Por esta altura, o Partido Nacional-Socialista dos Trabalhadores Alemães (NSDAP, na sigla alemã) ainda era um força irrelevante e o episódio da hiper-inflação, muitas vezes apontado como causa da ascensão dos nazis, não trouxe dividendos ao NSDAP.

Alemanha, 1923: O marco desvalorizou tanto que as notas eram usadas como papel de parede

Porém, Moorhouse defende que a memória que o povo alemão tinha da hiper-inflação de 1921-23 foi determinante para aumentar substancialmente os votos do NSDAP quando as ondas de choque do crash de Wall Street de Outubro de 1929 atingiram a Alemanha: “a ideia tóxica de que o ‘sistema’ não funcionava ganhou força e aqueles que ofereciam as soluções mais radicais para os problemas da Alemanha ocuparam subitamente o centro do palco. Os nazis passaram de 2.6% dos votos nas eleições para o Reichstag em 1928 para 18% em 1930”.

Acontece que 1) a crise nascida nos EUA só teve eco na Alemanha em 1931; 2) a crise dos anos 30 não foi uma crise inflacionária mas deflacionária; 3) o colapso financeiro germânico de 1931 não era uma consequência inevitável do crash americano de 1929.

Há diversas teorias que explicam a crise bancária alemã de 1931 e a maior parte radica-a na falência do Creditanstalt, o maior banco austríaco. Este, que tinha ficado combalido com a hiper-inflação de 1921-23, foi severamente abalado por uma sucessão de falências de empresas austríacas em resultado do crash de 1929, mas quem o empurrou para o abismo foi a França, que andava inquieta com a possibilidade de uma união entre a Alemanha e a Áustria e decidiu suspender os empréstimos ao Creditanstalt, fazendo-o entrar em falência a 11 de Maio de 1931. A queda do Creditanstalt teve efeito sistémico e, poucas semanas depois eram os bancos alemães e britânicos a ver-se também em apuros – pode dizer-se que foi o momento em que a Grande Depressão começou a fazer-se sentir em força na Europa. A crise bancária alemã do Verão de 1931 e as suas repercussões económicas e sociais são usualmente vistas como tendo levado os nazis ao poder – com efeito, nas eleições de Setembro de 1932 obtiveram 37% dos votos, tornando-se, por larga margem, na força mais representada no Reichstag, com 230 deputados em 618.

Campanha para as eleições de Setembro de 1932, Berlim

Porém, os analistas políticos e os economistas esforçam-se demasiado arduamente para justificar a escolha pelos povos de líderes de cariz autoritário como mera reacção ao descontentamento com a situação económica e até invocaram este argumento para explicar a vitória de Donald Trump e dos Republicanos nas eleições de 2016, apesar de os EUA atravessarem um período de seis anos consecutivos de crescimento económico sob administração Democrata.

Nas eleições alemãs de 1930 e 1932, a crise económica era real (embora pouco ou nada tivesse a ver com a hiper-inflação de 1921-23) e a agitação nas ruas era real (embora boa parte dela fosse activamente orquestrada pelo NSDAP) e terão contribuído para que os eleitores optassem pelo NSDAP, mas esta escolha decorreu também de razões ideológicas. Os eleitores votaram nos nazis sobretudo porque as ideias nazis lhes eram simpáticas: identificaram-se com o desejo de vingar a humilhação da derrota na I Guerra Mundial e das condições impostas pelo Tratado de Versailles, com a visão dos judeus e dos comunistas como responsáveis por todos os males da Alemanha e do mundo, pelo discurso populista contra o Grande Capital (controlado pelo judaísmo internacional, claro está), com a exaltação dos valores nacionais alemães e com a promessa de “tornar a Alemanha grande de novo”. Não pode alegar-se que os alemães tenham sido levados ao engano, pois Hitler sempre enunciou clara e sonoramente os seus “princípios programáticos” mais odiosos.

[Primeiro discurso de Hitler como chanceler, após a nomeação pelo presidente Hindenburg, a 30 de Janeiro de 1933]

No domínio da economia, o conceito de Homo economicus, que age sempre de forma racional e de forma a optimizar os seus benefícios e que é um pressuposto das teorias económicas clássicas, tem vindo a ser posto em causa pela psicologia comportamental, que tem mostrado quão propensos somos a enviesamentos cognitivos e a raciocínios falaciosos. Estas revelações não têm, todavia, abalado a visão angelical dos eleitores que assume que as suas decisões são sempre informadas, racionais e bem-intencionadas e que os eleitores são todos pessoas sensatas, com legítimos receios da hiper-inflação, do lobby judaico, dos “bad hombres” mexicanos, dos canalizadores polacos, dos imigrantes sírios.

Porém, as eleições democráticas, sendo a forma menos má que foi apurada, em milhares de anos de civilização, para escolher os líderes de um povo (nem o tirano, nem o déspota esclarecido, nem o rei-filósofo produziram resultados satisfatórios), nem sempre desembocam em boas escolhas. Aliás, seria absurdo esperar que vários milhões de indivíduos, que nem sempre tomam decisões sábias quanto à condução das suas vidas individuais, fossem, na altura de decidir a condução da sua vida comum, todos iluminados pelo Espírito Santo como o são (alegadamente) os cardeais quando escolhem um novo papa. E é assim que, nos últimos anos, a vontade do povo tem determinado a eleição de Jair Bolsonaro, Rodrigo Duterte, Recep Erdoğan ou Viktór Órban, a ascensão do Front National (agora Rassemblement National) em França ou o triunfo do Brexit no Reino Unido. São tudo decisões legítimas e que os restantes eleitores e forças políticas têm de aceitar, já que em democracia o povo é soberano – nada garante, todavia, que seja “sábio” e, muito menos, infalível.

Não só nas eleições de 1932 e 1933 o povo alemão escolheu livremente ser governado pelos nazis, como até 1941 (ou seja, enquanto a política de expansionismo agressivo da Alemanha somou triunfos) não deu mostras de se sentir defraudado com a escolha, apesar da acumulação de cadáveres e de muitos outros sinais inequivocamente tenebrosos. E como a memória do regime nazi se foi desvanecendo ou sendo convenientemente retocada, em 2017 já havia na Alemanha amnésicos suficientes para fazer eleger para o Bundestag 94 deputados do partido de extrema-direita Alternative für Deutschland.

O portão principal de alguns campos de trabalho nazis era encimado pela divisa “Arbeit macht Frei” (“o trabalho liberta”), o que, sabendo o que se passava lá dentro, só pode ser lido como manifestação de hipocrisia e desumanidade – o primeiro destes portões, o do campo de Dachau, é o objecto n.º 27 do livro de Moorhouse.

Portão do campo de concentração de Dachau

Porém, para o portão do campo de Buchenwald foi escolhida para o portão uma divisa diferente e talvez ainda mais cínica: “Jeden das Sein”, que significa literalmente “a cada um o seu”, mas cujo sentido é “cada um tem aquilo que merece”. Talvez devesse ser uma divisa a afixar junto de cada mesa de voto, desta feita sem cinismo nem malevolência, apenas para lembrar o eleitor que à liberdade de escolha está indissoluvelmente ligada a responsabilidade.

Tiger I

O Tiger I é o mais famoso carro de combate da II Guerra Mundial – talvez só o T-34 soviético lhe dispute a primazia. Era uma formidável máquina de guerra e a sua aparição no campo de batalha despertava invariavelmente a inquietação entre as forças inimigas. Estava equipado com um canhão de 88 mm de cano longo, de grande precisão e poder de penetração, capaz de destruir qualquer tanque adversário; por outro lado possuía uma blindagem espessa (100 mm nas áreas mais expostas) que o tornavam relativamente resistente aos canhões dos tanques adversários e a boa parte das armas anti-carro mais ligeiras. E apesar de esta blindagem lhe conferir um peso de 54 toneladas (o Panzer II, o tanque que dominava as fileiras alemãs no início da guerra, pesava nove toneladas), o potente motor Maybach de 690 HP era capaz de lhe imprimir uma velocidade máxima de 45 Km/h em estrada.

O Tiger I – oficialmente denominado como Panzer VI – começou a ser desenvolvido em 1941, após o exército alemão ter tomado consciência da inferioridade dos seus tanques face aos seus congéneres franceses e soviéticos. Um dos seus “pais” foi Ferdinand Porsche (fundador da Porsche e “pai” do bem mais pacífico Volkswagen “carocha”) e foi ele que o baptizou como Tiger. O tanque entrou ao serviço em 1942, mas como o processo de desenvolvimento e entrada em produção fora realizado sob pressão e, logo, com atabalhoamento, as primeiras unidades revelaram uma série de defeitos. Alguns deles foram corrigidos com a experiência, mas o tanque enfermava de uma limitação intrínseca: o seu enorme peso colocava tal pressão sobre as lagartas, suspensão e caixa de velocidades que estes elementos estavam sujeitos a avarias frequentes. E, tal como acontecia com o seu irmão mais leve, o Panther (Panzer V), os seus rodados sobrepostos, que asseguravam uma excelente distribuição do peso, tendiam a ficar bloqueados quando a lama neles acumulada congelava – uma situação frequente na Frente Leste – e tornavam a manutenção complexa e demorada. A estes inconvenientes há a somar um extraordinário apetite por combustível.

O complexo rodado de um Tiger I, visível durante a fase de fabrico

Destas condicionantes resultou que foram mais os Tiger I que ficaram fora de combate devido a avarias ou falta de peças ou combustível (tendo sido, subsequentemente inutilizados pela sua própria tripulação) do que os que foram destruídos pelo fogo inimigo.

Outra grande desvantagem do Tiger I é que o seu fabrico era demorado e dispendioso (cinco vezes o custo de um M4 Sherman, o tanque-base do Exército americano), o que levou a que fossem produzidos apenas 1350, por comparação com os 50.000 Sherman fabricados pelos americanos e os 60.000 T-34 fabricados pelos soviéticos.

Linha de montagem de Tiger I, 1943

A história do Tiger I acaba por espelhar uma tendência geral da II Guerra Mundial: os engenheiros alemães lograram desenvolver, sobretudo a partir do momento em que a sorte da guerra deixou de ser favorável à Alemanha, carros de combate, aviões e mísseis tecnologicamente superiores aos dos seus inimigos – as chamadas Wunderwaffen (“armas miraculosas” – que iriam, prometia Hitler, reverter o curso da guerra. Porém, o seu efeito foi quase sempre negligenciável, pois, como escreve Moorhouse, “a lição do combate de blindados na II Guerra Mundial foi que a quantidade se impunha à qualidade”.

Por oposição à máquina de guerra alemã, que apostou na proliferação de múltiplos modelos de máquinas extremamente sofisticadas, de fabrico dispendioso e demorado, de manutenção complexa e exigente e nem sempre muito fiáveis, os dois principais produtores de material de guerra aliados – os EUA e a URSS – investiram na produção em massa de um número limitado de modelos, concebidos de forma a que o processo de fabrico fosse o mais padronizado, barato e expedito possível e privilegiando a robustez, a fiabilidade e a facilidade de manutenção.

Enquanto a logística alemã tinha de aprovisionar e distribuir peças suplentes para vários modelos de tanques, os americanos tinham essencialmente de ocupar-se dos Sherman. Algo de análogo se passava nos caças: os alemães alinhavam dezenas de modelos diferentes, enquanto a espinha dorsal da Força Aérea americana na frente europeia era constituída apenas por dois modelos, o P-47 Thunderbolt e o P-51 Mustang, que, para mais, não eram inferiores aos melhores caças alemães.

A Alemanha, ao invés de ter aprendido com a experiência, continuou a depositar esperança em Wunderwaffen cada vez mais sofisticadas e dispendiosas – é exemplo dessa obstinação o Tiger II ou Königstiger, um monstro de 70 toneladas com blindagem até 185 mm de espessura e equipado com um canhão de 88 mm ainda mais mortífero que o do Tiger I.

Tiger II, 1944

Os Aliados não tinham tanques de gabarito comparável, mas foram fabricados menos de 500 Tiger II e, como foi equipado com o mesmo motor do Tiger I, a sua velocidade e agilidade eram inferiores aos do seu antecessor. Mas, ao menos, o Tiger II entrou em acção e infligiu estragos aos Aliados – o mesmo não aconteceu com o Panzer VIII, que foi baptizado, ironicamente como Maus (Panzer V), um super-tanque concebido por Ferdinand Porsche por sugestão de Hitler (cuja propensão para embarcar em delírios megalómanos se acentuou à medida que o III Reich se afundava) e de que só foram construídos dois protótipos. Nos testes realizados, o mastodonte de 188 toneladas, a que estava destinado um canhão de 128 mm, não mostrou ser capaz de exceder os 13 Km/h.

Maus

Quanto ao grotesco projecto do Landkreuzer P.1000 Ratte (“ratazana”), de 1000 toneladas, proposto pelo director da Krupp e que recebeu a aprovação de Hitler, nunca saiu da prancha de desenho. Mesmo que tivesse sido construído, é duvidoso que conseguisse sair da fábrica.

Junkers Ju 87 Stuka

Com as suas asas de gaivota invertidas, o seu trem de aterragem fixo e com carenagem aerodinâmica e o seu cockpit em estilo clarabóia, o Stuka é o avião mais icónico da II Guerra Mundial e nem o Spitfire consegue dar-lhe luta nesse domínio – embora no ar o Stuka fosse uma presa relativamente fácil para o caça britânico.

Junkers Ju 87 Stuka

O Stuka, um bombardeiro especialmente concebido para o ataque em voo picado, deu boa conta de si na Guerra Civil de Espanha, onde se estreou em acção, em 1937, e nos primeiros tempos da Blitzkrieg, nas invasões da Polónia, Noruega e França, beneficiando do efeito da surpresa, da superioridade aérea da Luftwaffe e do facto de muitos dos seus oponentes serem aviões obsoletos. Mas na Batalha de Inglaterra, perante a oposição organizada e determinada dos caças Spitfire e dos Hurricane, o Stuka começou a revelar fragilidades. Voltou a ter desempenho eficaz na invasão dos Balcãs (mais uma vez contra uma oposição aérea rarefeita e obsoleta), e, tal como acontecera em Dunkerque, infligiu danos significativos à Royal Navy no Mediterrâneo.

[Stukas em acção]

https://youtu.be/t3DIptyy1Pg

Prestou inestimáveis serviços no Norte de África – até os Aliados terem obtido superioridade aérea – e na Operação Barbarossa, perante uma aviação soviética surpreendida no solo e equipada maioritariamente com aviões antiquados. A partir de 1943, os novos modelos de caças soviéticos começaram a revelar-se claramente superiores no combate aéreo, mas o Stuka encetou nova vida como caça-tanques, faceta que teve como protagonista Hans-Ulrich Rudel, “o militar alemão mais condecorado da II Guerra Mundial” (Moorhouse). Com efeito, foi quase sempre ao comando de Stukas que Rudel destruiu mais de 500 carros de combate, quatro comboios blindados e mais de 800 viaturas militares, danificou seriamente um couraçado e afundou um cruzador e um contratorpedeiro, mas importa precisar que os Stukas de vocação anti-tanque pilotados por Rudel a partir de Abril de 1943 – a versão G – eram aviões diversos dos Stukas dos primeiros tempos de guerra: estavam armados não com bombas mas com dois canhões de 37 mm (uma sugestão de Rudel) e como atacavam os tanques soviéticos a baixa altitude, já não em voo picado, foram dotados de blindagem para resistir ao fogo anti-aéreo.

Junkers Ju-87G Stuka, versão anti-carro equipada com dois canhões de 37 mm, bem visíveis sob as asas

O êxito do Stuka na Guerra Civil de Espanha teve um efeito negativo ao criar nas autoridades aeronáuticas alemãs a ideia de que o bombardeamento em voo picado era mais preciso e eficaz, levando a que o bombardeiro médio Junkers Ju 88 fosse reconvertido a essa função e a que o bombardeiro pesado Heinkel He 177 Greif, então em fase de concepção, fosse desenhado de forma a poder fazer voo picado, quando as suas dimensões e estrutura não o predispunham para tal manobra – em resultado das especificações contraditórias que lhe foram impostas, o He 177 nunca teve desempenho satisfatório (dos 35 exemplares da primeira versão, 25 foram destruídos em acidentes ou incendiaram-se). Equívoco similar ocorreu quando em 1943, Hitler, ao ser-lhe apresentado o revolucionário caça a reacção Messerschmitt Me 262 (objecto n.º 95), decidiu, arbitrariamente, que ele deveria ser não um caça mas um bombardeiro, função para a qual não estava minimamente vocacionado.

Messerschmitt Me 262

Claro que, pelas razões explanadas no capítulo sobre o Tiger I, mesmo que as Wunderwaffen tivessem sido desenvolvidas sem atrasos nem rodeios, não seriam capazes de mudar o curso da guerra.

Lata de Zyklon-B

É um dos objectos mais tétricos do “museu” de Moorhouse, embora esta aura só tenha começado a partir de 1941. Até então, o Zyklon-B, marca comercial do cianeto de hidrogénio (também conhecido como ácido prússico) sob a forma de grânulos contidos numa lata hermeticamente selada, era um banal agente pesticida e de fumigação.

O momento de viragem foi Agosto de 1941, quando no campo de Auschwitz-Birkenau, foi realizado um teste destinado a averiguar da sua eficácia na eliminação não de pragas mas de seres humanos – as cobaias foram prisioneiros de guerra soviéticos e a ideia partiu de Karl Fritzsch, capitão das SS. A experiência foi repetida em Setembro, agora sob a supervisão do comandante do campo, Rudolf Höss, e, embora as instalações de gaseamento improvisadas se tenham mostrado inadequadas, o produto foi aprovado, pois no início de 1942 começou a ser utilizado regularmente, em Auschwitz-Birkenau e noutros campos, no extermínio de judeus e ciganos, o que, do ponto de vista nazi, não significava um grande desvio da finalidade original do produto: eram tudo “vermes” e “parasitas”, afinal de contas.

Rótulos para latas de gás Zyklon B

Moorhouse escreve que o Zyklon-B era comercializado com “um aviso de que era irritante para os olhos” – era, com efeito, mas há que precisar que a irritação não era causado pelo cianeto de hidrogénio: como o odor deste (a amêndoa amarga) não é muito intenso e algumas pessoas são geneticamente incapazes de o detectar, os inventores do Zyklon-B, os químicos Walter Heerdt e Bruno Tesch, adicionaram ao produto cloropicrina e cloreto de cianógenio, substâncias com efeito irritante para os olhos, de forma a tornar a sua perigosidade óbvia para os utilizadores. Na edição portuguesa do livro de Moorhouse lê-se que o Zyklon-B “era produzido sob licença por duas fábricas como subproduto para tratamento da beterraba” – na verdade, o Zyklon-B era obtido a partir de resíduos do processamento da beterraba sacarina e as suas aplicações incluíam tratamentos de culturas agrícolas e fumigação de instalações industriais e agrícolas, armazéns, silos, vagões de mercadorias, navios e vestuário. A empresa alemã detentora da patente, a Degesch, licenciou a produção de Zyklon-B nos EUA à Roessler & Hasslacher, e o Departamento de Saúde Pública dos EUA usou o produto para fumigar as roupas dos imigrantes mexicanos.

Na Alemanha, o produto era comercializado por duas firmas: a Heerdt-Linger, gerida por Walter Heerdt, que cobria a parte ocidental do território, e a Tesch & Stabenow, gerida por Bruno Tesch, que se ocupava da parte oriental.

Heerdt não esteve envolvido no uso maligno da sua criação, até porque nem ele nem a mulher simpatizavam com o regime nazi – o casal não frequentava os círculos nazis e abstinha-se de fazer a saudação nazi e quando a Gestapo interceptou uma carta da esposa de Heerdt onde esta fazia observações pouco abonatórias sobre o III Reich, procedeu a um busca domiciliária que revelou documentos considerados incriminatórios, de que resultou que Heerdt foi forçado a resignar às funções na Heerdt-Linger em Agosto de 1941.

Já Tesch prosperou com as vendas de Zyklon-B, que somaram, no período 1942-44, 729 toneladas, das quais 56 foram usadas nos campos, causando cerca de um milhão de vítimas. Após a guerra, Tesch foi levado a julgamento pelo seu macabro comércio – alegou que não sabia que uso era dado ao Zyklon-B nos campos de extermínio, mas acabou por ser condenado à morte e foi enforcado em 1946. Talvez não seja preciso esperar muito para que a Alternative für Deutschland, que já proclamou que os alemães têm direito a sentir-se orgulhosos dos feitos das suas forças armadas na II Guerra Mundial, venha exigir a reabilitação de Tesch, alegando que as pilhas de latas vazias de Zyklon-B encontradas em Auschwitz-Birkenau se destinaram exclusivamente à benévola missão de matar piolhos.