Índice

Índice

Em 1975 uma palavra entra na actualidade portuguesa: retornados. Há precisamente 40 anos, os colonos, os brancos, os africanistas, os europeus, os ultramarinos, os residentes ou os metropolitanos do Verão de 1974 que entretanto tinham passado a desalojados, regressados, repatriados, fugitivos, deslocados e refugiados, tornam-se por fim retornados.

Mas antes de lhes reconhecerem a existência, os responsáveis políticos e militares discutiram em Lisboa a possibilidade de os proibir de deixar as antigas colónias e acusaram-nos de colonialismo e de reaccionarismo por quererem fugir.

31 de Março de 1975: Nasce o IARN

A 31 de Março de 1975 nasce o IARN. Ao contrário do que se possa pensar, as siglas não significam Instituto de Apoio aos Retornados Nacionais mas sim Instituto de Apoio ao Retorno de Nacionais. Entre os nacionais cujo retorno o IARN se propunha apoiar contavam-se “indivíduos ou famílias que hoje residem ou trabalham em alguns territórios ultramarinos” e também os emigrantes. Aliás, a fazermos fé no texto do Decreto-Lei nº 169/75, de 31 de Março, que cria o IARN, pode concluir-se que as autoridades portuguesas conceberam o IARN mais preocupadas com os emigrantes de quem não excluíam o “retorno de uma grande massa” no “caso de se verificar uma grave crise de emprego nos países principais destinatários da emigração portuguesa” do que com os residentes nos territórios ultramarinos para quem apenas equacionavam um “eventual afluxo a Portugal”.

Lendo o texto introdutório deste decreto ou alguns dos seus artigos, nomeadamente o 2º em que se atribui ao IARN a tarefa de assegurar “a disciplina do seu afluxo”, não podemos deixar de sorrir com a ingenuidade deste objectivo ou de nos indignarmos com a hipocrisia inerente à afirmação deste desígnio pois em Março de 1975 nem o afluxo se podia ainda dizer eventual, antes era crescente, como muito menos ainda havia da parte do Estado português qualquer capacidade para o disciplinar. Disciplinar, ou mais propriamente reprimir esse afluxo custasse o que custasse foi de facto a intenção inicial: a 4 de Novembro de 1974 os participantes na reunião da Comissão Nacional de Descolonização, presidida pelo Presidente da República Costa Gomes, equacionaram essa possibilidade. Acabaram por desistir do intento pois ele era inviável. Apresentar os fugitivos como um grupo pouco numeroso de pessoas mal esclarecidas e tomadas de um medo infundado foi a linha adoptada pelos responsáveis.

Em 1975 os retornados já não eram um fenómeno que se pudesse iludir. Eles já estavam a chegar. Simplesmente os jornalistas não os mostravam. E os dirigentes políticos e militares faziam de conta que não os viam e escondiam dos portugueses aquilo que já sabiam estar a começar em África: o maior êxodo da História de Portugal.

Apresentar os retornados como um grupo pouco numeroso de pessoas mal esclarecidas e tomadas de um medo infundado foi a linha adoptada pelos responsáveis.

Os retornados começaram a chegar muito antes de o país saber como os devia designar e de os jornalistas terem noticiado a sua presença. Durante meses os retornados são invisíveis nas páginas dos jornais portugueses. Também não se fala deles nas rádios nem na televisão. Informa-se em tom crítico que a minoria branca está a fugir de Angola, Moçambique e São Tomé e Príncipe.

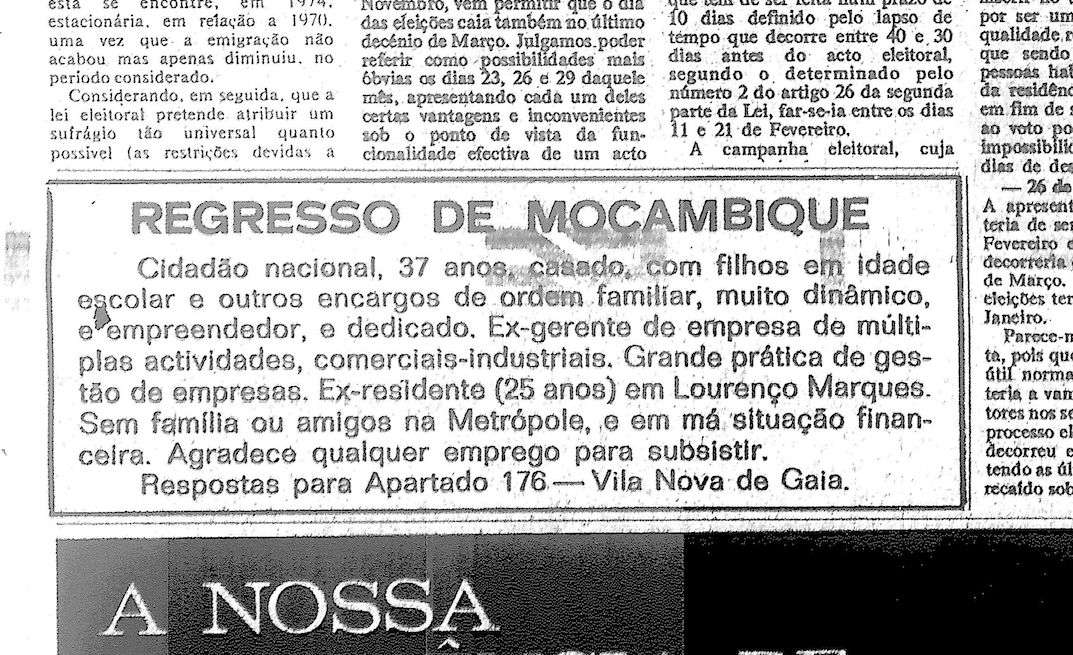

Medo infundado e receio de perder privilégios são as razões geralmente apontadas para essa fuga. Garantem os responsáveis e repetem os jornalistas que os fugitivos rapidamente perceberiam a sem razão da sua decisão. Contudo bastava olhar os anúncios para perceber que no fim de 1974 muitos já tinham decidido não retornar a África.

Ilusão a mais na vida de qualquer mortal

“Desde que cheguei a esta terra que a ela me entreguei de corpo e alma, tendo em 1961 perdido tudo quanto tinha, voltando no entanto novamente a trabalhar confiante, por ter julgado que esta terra também era nossa como todos os Portugueses diziam e pensavam.

Acontece no entanto que, em virtude da situação a que Angola chegou e presentemente se encontra, voltei a ficar praticamente de novo sem nada do meu trabalho e sacrifícios, que valha coisa nenhuma.

Ainda assim o que me irá valer será a minha reforma, porque o resto, tudo o vento irá levar num futuro muito próximo, porque pensar doutra forma infelizmente seria iludir-me terceira vez com tudo isto e isso já seria ilusão a mais na vida de qualquer mortal.”

Esta carta é uma das muitas que desde o final do Verão de 1974 se acumulam nas mesas dos ministérios e secretarias de Estado. Do seu autor pouco mais sabemos a não ser que em Novembro de 1974 considera esgotada a sua capacidade de se iludir acerca da sua permanência em África e que fez a tropa no Grupo de Artilharia de Campanha de Luanda pois, segundo escreve, é precisamente daí que conhece o destinatário desta carta: o tenente-coronel Costa Braz que entretanto se tornara ministro da Administração Interna.

O que pretende com esta carta? Que o seu antigo colega agora ministro o ajude a encontrar um trabalho que lhe possa “reforçar um pouco” a reforma que espera vir a conseguir e colocações na Metrópole para os filhos que são professores e electricistas em Angola.

E as outras essas todas tão semelhantes a esta que há 41 anos começaram a ser empilhadas no arquivo do Ministério da Administração Interna quem as escreveu? Guardas-fiscais, professores, funcionários dos CTT… enfim trabalhadores da máquina administrativa. Se ignorarmos as referências aos serviços a que pertenciam os seus autores, essas cartas parecem apenas uma.

“Na impossibilidade de continuar nesse mesmo território [Moçambique] pelos factos do conhecimento de todos e para salvaguardar a minha integridade física e a dos meus, a qual via ameaçada, resolvi regressar definitivamente ao continente onde me encontro desde 12 deste mês” escreve, também em Novembro de 1974, ao ministro da Administração Interna, uma funcionária da Estação Central dos CTT de Lourenço Marques. A Costa Braz pede que “se digne facilitar e permitir o meu ingresso nos Correios, Telégrafos e Telefones de Portugal Metropolitano”.

Quando começou o êxodo dos portugueses de África? À falta de um dia preciso temos um mês: Setembro de 1974, Ou seja, meio ano antes de ser criado o IARN os retornados eram já um facto mais do que consumado.

Pedir a transferência para o Portugal Metropolitano é o objectivo de quem as escreve. Ou mais imediatamente, não se deixarem apanhar por aquilo a que a “ilusão a mais na vida de qualquer mortal” poderia conduzir quem ficasse no Portugal Ultramarino.

Mas ao certo quando começou o êxodo dos portugueses de África? Ou (historicamente mais relevante) quando é que o “eventual afluxo a Portugal”, referido em Março de 1975 no decreto que cria o IARN, se transformou num facto irreversível? À falta de um dia preciso temos um mês: Setembro de 1974, o mês em que, milhares de portugueses, maioritariamente brancos mas também indianos, mulatos e negros, constataram em Lourenço Marques que as Forças Armadas não os iam defender da violência, viesse ela de indistintos bandos armados ou da Frelimo. Setembro, o mês em que Spínola se demite e consequentemente em Angola se desfazem as “ilusões a mais” que teimavam em fazer acreditar que ali ia ser diferente.

Ou seja, meio ano antes de ser criado o IARN os retornados eram já um facto mais do que consumado. Eles são o resultado não do reconhecimento por Portugal do direito à independência dos seus territórios ultramarinos mas sim da transformação das negociações para as independências num processo de criação de repúblicas populares.

É certo que logo em Maio e Junho de 1974 o número de passageiros embarcados em Moçambique e Angola com destino a Lisboa aumentara notoriamente. Em Maio de 1974, as agências de viagens tinham as reservas esgotadas até meados de Julho para os voos Luanda-Lisboa. Em Moçambique, no fim do mês de Maio de 1974, só se conseguem comprar viagens para Lisboa para o final de Agosto. Areosa Pena, correspondente do “Expresso” em Moçambique escreve na edição de 15 de Junho: “Os aviões chegam vazios a Lourenço Marques (30 a 50 passageiros) e regressam [a Lisboa] com a lotação esgotada (trezentos passageiros).”

Mas estamos longe ainda de poder falar de uma fuga significativa. Muitos destes passageiros são funcionários estatais no gozo da chamada licença graciosa e famílias que aproveitam o fim do ano escolar para vir de férias à metrópole onde muitos além das famílias tinham questões burocráticas e administrativas a tratar. O 25 de Abril pode ter antecipado em alguns casos o momento em que tinham previsto fazer essa viagem. Mas trata-se ainda de viagens de ida e volta. Por enquanto retornar era um verbo que para muitos deles apenas fazia sentido quando se lhe acrescentava África como local de retorno.

Ao saberem-se as circunstâncias em que por esses mesmos dias se negociavam nos bastidores as questões das independências cabe perguntar o que teriam decidido caso tivessem conhecido os meandros da génese da Lei 7/74 que ficou para a História e para as notícias como aquela em que o então presidente da República, em nome de Portugal, reconheceu a 27 de Julho de 1974 o direito à independência dos territórios ultramarinos.

A lei que nasceu duas vezes

Não, não é um erro de tipografia: existem de facto duas leis 6/74 e ainda uma 7/74 muito semelhante à primeira versão da 6/74.

A primeira Lei 6/74 saiu a 19 de Julho de 1974, a segunda cinco dias depois, a 24. A primeira tem dois artigos que visavam esclarecer que o reconhecimento por Portugal do direito à autodeterminação dos povos implicava a aceitação da independência dos territórios ultramarinos. A segunda estabelecia que enquanto não se procedesse à definição do regime geral do governo dos Estados de Angola e de Moçambique as funções dos Governadores-Gerais seriam exercidas, em cada um desses territórios, por uma Junta Governativa.

A primeira foi para Diário do Governo sem ser sequer assinada pelo Presidente da República. Spínola aliás só soube que ela tinha sido publicada quando Almeida Santos, ministro da Coordenação Interterritorial, o confrontou com o respectivo Diário do Governo e o seu teor é muito semelhante ao da Lei 7/74 publicada a 27 de Julho, feita a excepção a algumas questões de redacção jurídica e à inclusão, na Lei 7/74, de um artigo 3º que estabelece que “Compete ao Presidente da República, ouvidos a Junta de Salvação Nacional, o Conselho de Estado e o Governo Provisório, concluir os acordos relativos ao exercício do direito reconhecido nos artigos antecedentes”. (Sobre os bastidores desta peculiar produção legislativa ver “O 25 de Abril e o Conselho de Estado. A Questão das Actas” de Maria José Tíscar Santiago).

Pretendeu-se colocar Spínola a fazer aquilo que nessa fase (estava-se ainda em Julho de 1974) só ele, com o seu prestígio militar, podia fazer sem causar sobressaltos: rasgar os documentos fundadores do MFA

O que se pretende com o alargamento de poderes do Presidente da República previsto no artigo 3º da Lei 7/74? Colocar Spínola a fazer aquilo que nessa fase (estava-se ainda em Julho de 1974) só ele, com o seu prestígio militar, podia fazer sem causar sobressaltos. Ou seja, transformar em letra morta a liberdade de escolha que tinha sido anunciada para os territórios ultramarinos e consequentemente rasgar os documentos fundadores do MFA, como o seu Protocolo em cujo Ponto 3 se lia: “O Movimento das Forças Armadas não aceita, por qualquer forma, que nos próximos doze meses seja resolvido o problema do Ultramar. Este problema será resolvido pela Nação, como problema político que é. As Forças Armadas continuarão a cumprir as suas missões e não intervirão naquela resolução.”

Em Julho de 1974 tudo isto não é apenas letra morta mas letra inversa. As Forças Armadas não só haviam deixado de cumprir as suas missões como uma parte delas (a afecta ao seu sector mais esquerdista, mas que era a que em África tinha capacidade no terreno) resolvera impor a sua versão do que devia ser o futuro dos diversos territórios ultramarinos: estes não seriam apenas independentes mas adoptariam regimes de república popular governados pelos movimentos que o MFA ou a parte esquerdista dele reconhece como interlocutores legitimos.

Partidas súbitas para férias

Aqueles que podemos definir como primeiros retornados surgem após os incidentes nos musseques de Luanda, em Julho de 1974. São maioritariamente negros e mulatos e essa viagem de retorno leva-os de Luanda às suas terras de origem, fossem elas em Cabo-Verde ou na zona angolana de Malange.

Muitos dos retornados são negros, não tiveram quaisquer apoios e o seu retorno aconteceu dentro do continente africano.

Estas levas de retornados tiveram (além do dramatismo inerente às histórias de quem para fugir da violência tem de deixar o lugar onde vivia e trabalhava) um enorme impacto no desarticular da vida económica dos territórios ultramarinos. Contudo o interesse que suscitaram entre os jornalistas foi ainda inferior ao gerado pelos retornados que tiveram Lisboa como destino. Gonçalves Ribeiro, o militar que se vai destacar na organização da Ponte Aérea e que em 1974 estava colocado no Comando-Chefe das Forças Armadas em Angola, estima em 40 mil as pessoas que, em Julho e Agosto, retornaram dos musseques de Luanda às suas terras no interior de Angola.

▲ Os líderes dos três movimentos rebeldes angolanos: a violência começou a acentuar-se em Luanda logo no Verão de 1974

AFP/Getty Images

Num ápice, em Luanda, onde em Agosto se acentuara a violência, passou-se da escassez de bananas ou da falta de pão para uma generalizada falta de mão-de-obra. A RTP noticia, a 21 de Agosto de 1974, que a Associação dos Industriais de Construção Civil alerta para uma grave crise naquele sector “porque os trabalhadores do sul e do centro regressam às suas terras”.

Numa cidade, Luanda, em que a violência ia em crescendo, aumenta o número daqueles que partem em busca de segurança.

Dois dias depois, a 23 de Agosto, num outro noticiário televisivo destaca-se que representantes de 109 empresas industriais reunidos em Luanda voltam a falar da falta de mão de obra desta vez para alertarem para o “êxodos dos operários especializados”. Referem também estes empresários a “falta de matérias por ausência de navegação e dificuldades nos portos” e dão conta da diminuição do apoio bancário que atribuem à “fuga de depósitos para a obtenção de numerário”.

Numa cidade, Luanda, em que a violência ia em crescendo, aumenta o número daqueles que partem em busca de segurança. Mas não só: o dinheiro que começa a faltar na economia vai ficando guardado nos bolsos de quem não sabe o que vai ser o amanhã e começa a tomar medidas para o que der e vier.

Precaverem-se em termos de dinheiro é uma delas. Procurararem informações sobre os procedimentos a adoptar e as taxas que terão de pagar caso tragam os seus automóveis de Angola e Moçambique para Lisboa é outra das iniciativas que insistentemente tomam a partir deste Verão. (Não por coincidência a 8 de Novembro de 1974 ficam isentos do pagamento dos direitos de importação e demais taxas aduaneiras os automóveis dos “cidadãos nacionais que regressem das colónias”.)

Tratar dos passaportes é algo que também deixam de adiar. Continuando a seguir os noticiários da RTP, a 24 de Agosto fica a saber-se que no governo distrital de Luanda estavam a entrar diariamente 120 requerimentos para passaporte. A África do Sul e o Brasil seriam os destinos mais solicitados. Entretanto, nos portos e aeroportos de Angola e Moçambique começa a acumular-se carga. Em breve até em São Tomé e Príncipe se avistarão os mesmos montes de bagagens. Quem a despacha? Gente que mesmo que ainda não tenha decidido partir definitivamente resolveu colocar bens a salvo.

A 8 de Agosto de 1974 a RTP informava no seu último noticiário que, em Luanda, a TAP deixara de aceitar bagagem nos vôos com destino a Lisboa: “Aquela empresa diz ter sido forçada a tomar esta decisão, devido às grandes quantidades de volumes que lhe têm sido entregues, e para as quais não dispõe de facilidadades de armazenagem.” A 22 de Agosto a RTP divulga uma informação proveniente da TAP segundo a qual aquela companhia “fretou à Lufthansa três Boeing 707 para escoar a carga que se encontra acumulada nos aeroportos de Lourenço Marques e da Beira”.

Procurando travar este movimento de bagagens e sobretudo as proporções que ele poderá vir a ganhar no futuro, a 26 de Agosto aumentam (mais uma vez) as taxas de embarque de bagagem no porto de Lourenço Marques. Mas nada disso impede que mal esta bagagem esteja escoada outra se comece a acumular e sobretudo que a partir de Setembro a bagagem que chega seja muito superior à que se escoa.

Um dos primeiros alertas sobre o impacto que a partida abrupta de grupos de cidadãos poderia vir a ter na vida dos territórios ultramarinos uma vez independentes surge em relação aos quadros técnicos da Guiné. Naquele território estes profissionais estavam muito dependentes da máquina militar. Naturalmente, com a retirada das tropas portuguesas, os engenheiros, médicos e docentes (frequentemente esposas de militares) deixam o território.

Bem podia Veiga Simão declarar nas Nações Unidas a 14 de Agosto de 1974 que “médicos, professores e engenheiros poderão permancer na Guiné”. Na verdade muitos já não estavam na Guiné e entre os que permaneciam boa parte ia partir antes de 10 de Setembro, o dia em que aquele território se tornaria oficialmente independente.

No Diário Popular de 21 de Agosto de 1974 avança-se a notícia de que muitos dos comandos africanos das Forças Armadas Portugueses poderiam preencher alguns dos lugares deixados livres pelos técnicos que estavam a deixar a Guiné. Esta notícia não muito diferente na sua absoluta inverosimillhança de outras que à época se escreveram sobre o futuro dos naturais da Guiné que tinham integrado das Forças Armadas, não deixa de conter uma ironia trágica quando se sabe que muitos destes homem foram executados e que alguns em finais de Agosto até já estavam presos em condições deploráveis.

No quartel de Farim, do qual haviam retirado as tropas portuguesas, entre 90 a 100 comandos negros e tropas guineenses das Forças Armadas Portuguesas foram metidos nos depósitos que até há pouco os militares portugueses usavam para acondicionar granadas. Sedentos e sem conseguirem respirar gritam por ajuda. Em algumas horas morrem todos.

Mas para lá dos técnicos cuja partida em massa da Guiné começava a preocupar as autoridades outro grupo profissional, não menos importante, também já tomara a decisão de partir. Compunham-no os comerciantes. Para lá da poderosa Casa Gouveia associada à CUF o comércio guineense estava repartido por pequenas casas comerciais onde os apelidos libaneses não eram raros. A debandada dos comerciantes é evidente a partir de meados de Agosto: a 16 desse mês, a Associação dos Comerciantes de Bissau declara que muitos dos seus filiados tinham efectuado “partidas súbitas” para férias. Perante a evidência das portas fechadas, das vendas apressadas de bens e da nomeação de encarregados por parte dos proprietários, as autoridades portuguesas e guineenses, corroboradas pelos jornalistas, garantem que esses comerciantes iriam voltar mal constatassem a sua precipitação.

Em Lisboa as notícias sobre o que acontece na Guiné são escassas e no caso dos jornais que enviam repórteres ao território, como faz o Expresso, estes produzem uma espécie de prosa poética onde os desejos dos jornalistas se suplantam à realidade: a 24 de Agosto de 1974 o Expresso relatava entusiasmado como o PAIGC estava já a implementar modelares explorações agro-pecuárias e agrícolas no que o jornalista designa como “áreas libertadas da Guiné-Bissau”. A exploração de bauxite e petróleo também não tardava.

Não existe uma voz discordante, uma referência menos simpática para a forma como a negociação da independência da Guiné se transformara numa transferência automática do poder para o PAIGC cuja tutela se estende a Cabo-Verde. Até o único comerciante entrevistado ia viajar para Lisboa mas apenas “por causa da família” e também via naquelas escassas semanas em que Portugal começara a retirar maior progresso naquela terra do que em 500 anos de colonialismo.

Em Luanda centenas de funcionários públicos tinham estado reunidos no Museu de Angola, não para ver as colecções de borboletas, mas sim para reivindicar a aprovação urgente de legislação que lhes permitisse regressar à Metrópole

Mas na última semana de Agosto os diversos jornais trazem breves notícias que, apesar da sua pequenez, elevam para um outro patamar a possibilidade de se vir a assistir a uma fuga não só de maiores dimensões mas também de impacto muito mais profundo.

Logo no início dessa semana fica a saber-se que em Luanda centenas de funcionários públicos tinham estado reunidos no Museu de Angola, não para ver as magníficas colecções de conchas e borboletas que faziam parte do seu acervo mas sim para reivindicar a aprovação urgente de legislação “através da qual sejam assegurados aos funcionários os direitos adquiridos no Ultramar no exercício das suas funções públicas, ou que lhes seja permitido em opção o direito de aposentação”.

Ainda a semana não tinha acabado e chega a informação de que tinha sido protelado por tempo indeterminado o embarque dos professores de Angola e Moçambique que estavam na Metrópole pois estavam a decorrer negociações entre delegações de professores e o Ministério da Coordenação Interterritorial. O que negociavam estes professores de tão importante que o próprio ministério lhes permite atrasar a partida? Quem tivesse ouvido o noticiário das 21h do dia 29 na RTP sabia que entre as exigências dos professores se contava “a garantia de regresso a Portugal e do de suas famílias, no caso de ser concedida a independência a Angola.”

Conhecedores da lentidão e das idiossincrasias da máquina estatal os funcionários públicos tentavam logo em Agosto de 1974 acautelar por via administrativa os seus direitos, antecipando-se ao tempo em que as decisões políticas podem tornar irreversivelmente perdido o que horas antes se dava como absolutamente garantido. Estas suas reivindicações são como que um prenúncio da tempestade que estava a formar-se nos territórios africanos sob administração portuguesa.

A “aventura colonial da última hora” da “miuçalha branca” ensombrou o “momento de júbilo”

Até ao final de Agosto de 1974, tinham deixado Moçambique 5 mil portugueses. De Angola teriam partido 9 mil. Nos meses seguintes estes números deixam de adicionar-se. Passam a multiplicar-se: só para a África do Sul nas últimas semanas de Setembro e primeiros dias de Outubro saem de Moçambique oito mil portugueses. De Angola o número dos que partem mensalmente sobe do milhar para as dezenas de milhar: até Janeiro de 1975, mês em que é assinado o Acordo de Alvor, 50 mil portugueses já tinham deixarado Angola. Onde até ha pouco se falava de “êxodo de africanos” passou a referir-se o “êxodo dos brancos”.

O que levara a esta mudança? Para isso há que recuar ao mês de Setembro de 1974 em Moçambique pois o que aí aconteceu foi determinante para o futuro dos moçambicanos mas também dos angolanos: “Dia seis de Setembro de 1974, pelas dezassete horas. Lourenço Marques. Surge na avenida da República uma carrinha que ostentava, içada bem alto, a bandeira da Frelimo e que arrastava a bandeira portuguesa, já meio desfeita, pelo asfalto.” – É assim que Clotilde Mesquitela uma das protagonistas destes acontecimentos recorda no livro “Moçambique 7 de Setembro. Memórias da Revolução“, o princípio dessa sucessão de factos que marcarão um antes e um depois no confrontar dos portugueses com o seu destino.

Terá sido uma acção premeditada aquela em que a bandeira portuguesa foi arrastada pelo chão? E se tal for verdade quem pretendia exacerbar os ânimos dos insatisfeitos com o curso que as negociações com vista à independência estavam a levar? Sabe-se pouco e especula-se muito quando se aborda a sucessão de acontecimentos do que ficou conhecido como 7 de Setembro, mas durante esses acontecimentos teve lugar um massacre. Um dos mais impressionantes massacres de civis portugueses durante o século XX.

Mário Soares, declarara ao chegar a Lusaka que “a delegação portuguesa estava na Zâmbia para entregar o poder à Frelimo.” De facto foi isso que aconteceu.

Ocupado, o Rádio Club de Lourenço Marques passa a designar-se Rádio Moçambique Livre. Os ocupantes e seus apoiantes, maioritariamente brancos mas onde também se contam negros, asiáticos e mestiços, declaram-se contra o que definem como entrega de Moçambique à Frelimo e apelam à intervenção de Spínola.

No próprio dia 7 em que na capital moçambicana começava a ocupação do Rádio Club, Portugal estava prestes a assinar em Lusaka um acordo com a Frelimo. Como o ministro dos Negócios Estrangeiros, Mário Soares, declarara ao chegar a Lusaka e transcreve com euforia o Diário de Lisboa de 6 de Setembro “a delegação portuguesa estava na Zâmbia para entregar o poder à Frelimo.” De facto foi isso que aconteceu.

O Acordo de Lusaka que vai sendo dado a conhecer aos portugueses, primeiro numa versão sintetizada, informa que “Reunidas em Lusaka de 5 a 7 de Setembro de 1974, as delegações da Frente de Libertação de Moçambique e do Estado português, com vista ao estabelecimento do acordo conducente à independência de Moçambique, acordaram nos seguintes pontos”. O primeiro desses pontos é claro como água sobre quem vai mandar em Moçambique: “O Estado português, tendo reconhecido o direito do povo de Moçambique à independência, aceita por acordo com a Frente de Libertação de Moçambique a transferência progressiva de poderes que detém sobre o território nos termos a seguir enunciados.”

Ou seja o que em Moçambique temiam quer as minorias branca e oriental quer os simpatizantes e dirigentes negros de vários partidos e movimentos nacionalistas estava consumado: Moçambique ia ser uma república popular dirigida pela Frelimo. A data acertada para a independência do território era, segundo se lê no mesmo acordo, uma homenagem à Frelimo: “A independência completa de Moçambique será solenemente proclamada em 25 de Junho de 1975, dia do aniversário da fundação da FRELIMO.” As informações que vão chegando a Lourenço Marques sobre o que fora decidido em Lusaka acicatam ainda mais os ânimos daqueles que se concentravam no Rádio Club.

Do ponto de vista operacional os revoltosos do 7 de Setembro, que além da emissão do Rádio Club controlam também o aeroporto de Lourenço Marques, contavam com a liderança de Daniel Roxo, um antigo caçador profissional com larga experiência de operações de contra-guerrilha.

Do ponto de vista político os revoltosos acreditam ter dois trunfos: os líderes negros como Joana Simeão, Paulo Gumane e Uria Simango, entre outros, que se lhes juntam e discursam à multidão que se aglomera junto às instalações do Rádio Club. O outro trunfo esse está em Lisboa e chama-se Spínola.

Em Agosto elementos da FICO (Frente Integracionista de Continuidade Ocidental), do qual faziam parte muitos dos revoltosos do 7 de Setembro, tinham vindo ao Buçaco falar com Spínola. Aí, garantem, o Presidente da República ter-lhes-ia dito “Façam vocês qualquer coisa que mostre a vontade da Província, para eu vos apoiar.” Eles fizeram “qualquer coisa”.

Mas em Setembro de 1974, com o Acordo de Lusaka já firmado, com Spínola cada vez mais fragilizado e a centrar a sua estratégia em Angola era tarde demais para que em Moçambique acontecesse uma coisa qualquer.

Os revoltos resistem até 10 de Setembro. O medo da generalização dos massacres, a ameaça de um ataque por parte das Forças Armadas e as informações de que homens da Frelimo e tropas tanzanianas estavam a ser levados para Lourenço Marques, leva à rendição.

Enquanto os revoltosos se mantêm no Rádio Club, nos subúrbios da capital moçambicana, onde às armas tradicionais como as catanas se juntam outras roubadas ou desviadas de aquartelamentos militares das Forças Armadas e das forças de segurança, começa uma onda de violência que tem como alvo a minoria branca. Mas não só. São também mortos inúmeros negros. Grupos como a milícia Dragões da Morte ou que com eles são identificados fazem operações em que não se distingue a vigilância da retaliação sobre “frelimistas”. Entre os mil a três mil mortos contavam-se também asiáticos. Destes últimos só se sabe alguma coisa por referências indirectas: passageiros da linha Joanesburgo-Lourenço Marques contam que chineses e indianos fugidos das suas casas em chamas faziam parar o comboio em busca de socorro. O sucedido nesses dias, particularmente na estrada Lourenço Marques-Matola, desperta os velhos fantasmas do acontecido durante a independência do Congo: violações, gente decepada, queimados vivos, linchados e vários desaparecidos.

Os revoltos resistem até 10 de Setembro. O medo da generalização dos massacres, a ameaça de um ataque por parte das Forças Armadas e as informações de que homens da Frelimo e tropas tanzanianas estavam a ser levados para Lourenço Marques, a que se junta a impossibilidade de se reabastecerem de armas e munições, leva a que a rendição seja a saída que lhes resta para evitar o pior.

A imprensa portuguesa não tem dúvidas: no 7 de Setembro está-se perante uma “revolta dos colonos brancos”, uma “aventura colonial da última hora” protagonizada por “rebeldes brancos”, “miuçalha branca”, “grupúsculos”, “reaccionários”, “ultra reaccionários”, “racistas”, “colonialistas” … que ensombraram o “momento de júbilo” representado pela assinatura do Acordo de Lusaka.

A adjectivação abunda na hora de se fazerem notícias sobre os portugueses de África e no caso dos de Moçambique essa adjectivação cria um território dividido em bons militares progressistas e maus civis brancos reaccionários. Simultaneamente omitem-se dados sobre a dimensão dos massacres, deprecia-se aqueles que decidem partir e destacam-se a disciplina, capacidade, competência e tolerância dos homens da Frelimo. A sua presença é invariavelmente associada ao retomar da normalidade, fosse nas ruas, nas lojas ou até dos hospitais: “Depois da chegada do pessoal da Frelimo ao hospital todo o serviço passou a realizar-se de forma maravilhosa” – escreve-se no Diário Popular a 16 de Setembro.

Não existe qualquer reportagem ou notícia breve que se afaste desta versão dos factos e se por acaso tal acontece na imprensa estrangeira isso deve-se à “imprensa reaccionária”, sobretudo a da África do Sul. Os próprios livros escritos pelos protagonistas destes e doutros acontecimentos, as narrativas das suas fugas e a memória daquilo que tinham vivido foram relegados para obras de circulação restrita e edições frequentemente amadoras. Os retornados tinham grandes histórias para contar mas poucos as ouviram e leram. E os jornalistas ainda menos que os outros.

Do “êxodo maciço de africanos” ao “êxodo dos brancos”

A partir do 7 de Setembro a fuga de moçambicanos não mais pára. A África do Sul é o destino imediato de muitos deles. Para as autoridades sul-africanas a situação é difícil e comprometedora: as notícias saídas em Portugal referem, como sucede no Diário Popular de 12 de Setembro, que dos 1500 portugueses que na véspera tinham entrado em território sul-africano pelo posto fronteiriço de Komatisport muitos não tinham passaporte. Surgem avisos das autoridades sul-africanas de que aqueles que entrassem ilegalmente seriam expulsos. A emissão de vistos conhece as vicissitudes próprias duma procura inusitada, chegando o consulado de Lourenço Marques a suspender a respectiva emissão a 25 de Setembro. Mas medida alguma conseguia já travar a decisão de milhares de pessoas de deixar Moçambique.

A 18 de Outubro um falso alarme de bomba no Consulado-Geral da África do Sul em Lourenço Marques leva a que os jornalistas se alonguem em pormenores sobre o que ali se passava. Assim, quando nas notícias se detalha que o telefonema a alertar para a bomba foi feito logo pela manhã, fica a saber-se também que houve que afastar as pessoas que estavam junto ao consulado que ainda não estava a funcionar. Mas as pessoas eram muitas, aproximadamente meio milhar.

Como se percebe pesquisando um pouco mais sobre esta falsa ameaça de bomba, a procura de vistos era tal que antes sequer de as instalações abrirem já centenas de pessoas faziam fila à porta do consulado. Entretanto na estação central de caminhos de ferro de Lourenço Marques eram mandados encerrar os portões sob a alegação de que não cabia mais gente na gare: centenas de pessoas afluíam ali para embarcar para a África do Sul ou adquirir o bilhete que lhes permitia fazer essa viagem dias depois.

A 2 de Novembro, no meio de um destaque sobre a viagem à Tanzânia efectuada pelo então primeiro-ministro do Governo de Transição de Moçambique, Joaquim Chissano, o Diário de Notícias informa que pelo campo de refugiados de Nelpruit, na África do Sul, terão passado 15 mil refugiados de Moçambique. Muitas dessas pessoas tinham ali chegado após os massacres acontecidos em Lourenço Marques na sequência dos confrontos a 21 de Outubro entre uma companhia de comandos e membros da Frelimo.

A proximidade da África do Sul torna-a um destino preferencial dos fugitivos de Moçambique. O outro é a terra a que ainda chamam Metrópole. No fim de Outubro vários funcionários públicos de Moçambique declaram que a sua situação se tornou “intolerável” e pedem o “repatriamento imediato de pessoas e haveres”.

Ainda nesse mês começa a avalanche de pedidos de guardas-fiscais então a trabalhar em Moçambique, que declaram querer manter a nacionalidade portuguesa e requerem a integração na Guarda Fiscal da Metrópole. Os guardas-fiscais que se encontravam de licença graciosa na Metrópole já não regressam a Moçambique. Consultando a documentação do Ministério da Administração Interna constata-se que muitos funcionários optam por prolongar a graciosa através de uma licença de 60 dias na Junta de Saúde do Ultramar e comunicam ao respectivo comando que “dada a descolonização da referida Província optava a permanecer já em serviço na Metrópole”. (Segundo o Estatuto do Funcionalismo Ultramarino de 27 de Abril de 1966 os funcionários em serviço no Ultramar tinham direito, em cada quatro anos, à licença graciosa. Esta era uma licença paga na moeda do território nacional em que o funcionário escolhesse gozar a licença, o que fazia com que a graciosa funcionasse também como um meio para contornar o cada vez mais rígido controlo de saída de capitais dos territórios ultramarinos. Esta licença tinha a duração de 150 dias, quando gozada fora do território onde o funcionário estivesse colocado, a que havia que acrescer o tempo gasto nas viagens cujos custos também eram suportados pelos serviços. Esta licença podia ser prolongada por razões de saúde e é a esse prolongamento que estes funcionários recorrem.)

O responsável da CMT chama a atenção para as dificuldades crescentes que vivem no porto de Lisboa na hora de descarregar as bagagens: “Chegamos a ter navios imobilizados durante vários dias por dificuldades que impedem a descarga.” As bagagens dos retornados testemunham a sua presença em Lisboa antes do final de 1974.

Mas não são apenas as pessoas que começam a vir, por mar e ar já está em marcha essa gigantesca mudança “de casa” que dentro de meses vai tornar os caixotes um símbolo nacional. A 1 de Novembro, no semanário Expresso fica a saber-se que nos navios da Companhia Nacional de Navegação o espaço de bagagens “cresceu de zero até praticamente ao limite útil de carga (…) É índiscutível que as pessoas estão a tentar trazer de Moçambique os seus haveres” (…) Os telex do nosso representante em Lourenço Marques referem até bichas de pessoas que aguardam, desde a madrugada, informações sobre a escala dos navios.” A CMT que tal como a Companhia Nacional de Navegação em 1974 apenas transportava carga e não passageiros de Moçambique descreve um panorama idêntico: “o facto é que não há possibilidades materiais de receber os milhares de metros cúbicos de bagagens que esperam ser transportados.” O responsável da CMT chama a atenção para as dificuldades crescentes que vivem no porto de Lisboa na hora de descarregar as bagagens: “Chegamos a ter navios imobilizados durante vários dias por dificuldades que impedem a descarga.” As bagagens dos retornados testemunham a sua presença em Lisboa antes do final de 1974.

A 15 de Outubro de 1974 uma Informação de Serviço da Comissão Nacional de Descolonização determinava: “Os recentes acontecimentos de Moçambique e outros que se lhe possam seguir, devêmo-los considerar como esporádicos, meramente emocionais, acção duma minoria que aproveita a falta de informação ou a informção desvirtuada em que o anterior regime deixava as populações das colónias.”

De facto o sucedido em Moçambique e também em Angola, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde foi invariavelmente apresentado como uma sucessão de acontecimentos “esporádicos, meramente emocionais, acção duma minoria que aproveita a falta de informação ou a informção desvirtuada em que o anterior regime deixava as populações das colónias.” Dizer o contrário era sinónimo de racismo e reaccionarismo. O único elemento que desconstrói a retórica destes e doutros ditames similares emanados pelo poder político e militar é esse amontoado de malas, caixotes, embrulhos e cestos que nos aeroportos e portos cresce como uma mancha.

Na fase em que os retornados ainda não existem politica e mediaticamente falando, as notícias e anúncios sobre cargas, descargas, portos e aeroportos funcionam como uma preciosa fonte de informação não só sobre o que de anormal estava a acontecer em Angola, Moçambique e São Tomé e Príncipe mas também da cronologia desses acontecimentos.

Assim torna-se óbvio que a partir de Setembro de 1974, em Moçambique, a fuga adquire proporções muito superiores. Constata-se também que, ao contrário do que afirmavam os dirigentes políticos e militares, essa fuga era cada vez mais uma partida definitiva e feita frequentemente de forma abrupta. Por exemplo, lendo a notícia que a 27 de Setembro de 1974 o Diário de Notícias dedica ao “problema de carga no aeroporto de Lisboa” percebe-se que 20 dias depois do 7 de Setembro em Moçambique já estão a chegar a Lisboa pessoas e carga provenientes daquele território. O facto de muitas delas não terem em Lisboa um espaço à sua espera explica porque deixam ficar parte das bagagens no aeroporto.

A ditadura do alto-comissário

Em Outubro e Novembro de 1974, os funcionários da aeronáutica civil, dos caminhos-de-ferro e dos CTT manifestam a sua vontade de deixar Moçambique antes da data definida para a independência. A universidade de Lourenço Marques avisa que os cursos de Química, Física, Engenharia Mecânica e Biologia estavam em risco porque o respectivo quadro docente estava reduzido a um ou dois assistentes. Nenhum dos bolseiros a que aquela universidade custeara especialização no estrangeiro manifestara a intenção de regressar a Moçambique. A 1 de Novembro de 1974 mais de metade das 150 mil crianças em idade escolar da região de Gaza não tinham aulas. Entre outras razões porque faltavam professores e livros pois tendo sido decidida a “desfascização do ensino” havia que fazer novos manuais escolares mas estes não podiam ser impressos porque não havia papel…

A 19 de Dezembro de 1974 fica a saber-se que, por essa data, em Lourenço Marques oficialmente havia apenas um ginecologista e já nenhum ortopedista

Sob títulos que vão do paternalista – “O Governo moçambicano procura neutralizar o ambiente alarmista em parte da população do estado” (Diário de Notícias, 30 de Outubro de 1974) – ao recorrente – “Êxodo injustificado dos brancos” -, nas notícias de Outubro e Novembro de 1974 vamos assistindo, nas páginas interiores dos jornais portugueses, ao desarticular da economia e da administração de um país, Moçambique. A partida de determinados grupos profissionais, como é o caso dos médicos, gera reacções de grande preocupação entre as autoridades tanto mais que essa partida aumenta a insegurança das populações: na extensa entrevista com o Alto-Comissário de Moçambique, Vítor Crespo, que o Diário Popular publica a 19 de Dezembro de 1974, fica a saber-se que por essa data, em Lourenço Marques, oficialmente havia apenas um ginecologista e já nenhum ortopedista.

Para os responsáveis políticos e militares que tinham imaginado que o tempo e os acontecimentos ficariam suspensos e as populações civis se manteriam imóveis enquanto eles decidiam, divergiam e manobravam para impor a sua visão do que devia ser a História, esta gente que parte de forma desordenada e abruptamente lhes interrompe as geo-estratégias causa-lhes primeiro alguma perplexidade, depois condescendência e por fim, quando se torna óbvio que essas fugas podem adquirir proporções comprometedoras para os seus desígnios, uma irritação crescente que os leva a questiornar as motivações que podem estar por trás dessa fuga. No Diário de Notícias de 30 de Outubro de 1974 insinua-se que a violência do 21 de Outubro, referida eufemisticamente como “últimos incidentes”, foi ao encontro dos interesses dos professores universitários que se estavam a recusar a assumir os seus lugares na Universidade de Lourenço Marques e que teriam visto naqueles incidentes o pretexto de que necessitavam para fundamentar essa recusa. Almeida Santos, ministro da Coordenação Interterritorial, adopta um tom didáctico e a 14 de Novembro, no Diário de Notícias, dá exemplos dos excelentes negócios que se podiam fazer em Moçambique nesse momento. Segundo se pode concluir das suas palavras os investimentos em açúcar e carvão seriam particularmente rentáveis.

Vítor Crespo, Alto-Comissário de Moçambique, é um dos dirigentes que mais associa a vontade que muitos portugueses manifestavam de deixar Moçambique ou Angola a uma espécie de aleijão moral e político.

Os fugitivos seriam também responsáveis pela imagem negativa da descolonização no caso de Moçambique porque, como salienta em Lisboa o Alto Comissário Vítor Crespo nas declarações que faz aos jornalistas a 5 Dezembro de 1974, tendo aquelas pessoas saído “irreflectidamente e por medo”, quando chegavam a Lisboa “procuram muito naturalmente uma justificação do objectivo da sua saída. Assim, dizem aqui que a situação em Moçambique é de desordem e de instabilidade o que não corresponde à verdade.”

Vítor Crespo, Alto-Comissário de Moçambique, é um dos dirigentes que mais associa a vontade que muitos portugueses manifestavam de deixar Moçambique ou Angola a uma espécie de aleijão moral e político. Na sua mensagem de Ano Novo, Vítor Crespo avisou aqueles que partem de Moçambique para Portugal “onde esperam recuperar os seus privilégios” que “seria pura fantasia pensarem que beneficiariam desses privilégios, pois está a ser criado em Portugal um regime democrático e progressista onde o servilismo e a discriminação no domínio social e económico são impossíveis.”

O ponto 3 do Acordo de Lusaka entregava a três estruturas a tarefa de assegurar o período de transição: uma Comissão Militar Mista nomeada por acordo entre o Estado Português e a Frente de Libertação de Moçambique; um Governo de Transição nomeado por acordo entre a Frente de Libertação de Moçambique e o Estado Português e um Alto-Comissário de nomeação do Presidente da República Portuguesa. Vítor Crespo, um homem da Marinha, seria chamado a desempenhar tais funções. Dias depois da sua nomeação como Alto-Comissário toma posse o Governo de Transição de Moçambique. O dirigente da Frelimo Joaquim Chissano é o primeiro-ministro. O Alto-Comissário tem duas certezas que reitera sucessivamente: não há razão para que os portugueses deixem Moçambique; questionar a representatividade da Frelimo é um crime contra a descolonização e um sinal de racismo.

Vítor Crespo assinou alguma da legislação mais penalizadora de todo o século XX para os cidadãos portugueses

Uma vez Moçambique independente, Vítor Crespo regressa à política portuguesa. O homem que com tanto fervor defendera a democracia popular em Moçambique e a construção de um “homem novo, um homem que não é reaccionário”, uma vez regressado a Portugal integrou o Grupo dos Nove, estrutura essencial na contestação ao que se designava como ditadura que o PCP pretendia impor em Portugal.

Ao contrário do que sucedeu com Rosa Coutinho em Angola, a actuação de Vítor Crespo enquanto Alto Comissário de Moçambique é pouco referida. Contudo este homem de grande afabilidade pessoal, gosto pela Matemática que esteve no lado dos vencedores do 25 de Novembro assinou alguma da legislação mais penalizadora de todo o século XX para os cidadãos portugueses.

Em Novembro de 1974 começa o que se pode designar como a ditadura do Governo de Transição ou do Alto Comissário. Ler o Boletim Oficial de Moçambique desse mês e seguintes é um exercício chocante, quer pelo teor da legislação ali inscrita quer pela desatenção que o país teve perante o destino daqueles que ficavam sujeitos a tais leis.

A 2 de Novembro de 1974 o Decreto-Lei nº8/74, datado de 28 de Outubro, estipula que “Todo aquele que dolosamente propalar notícias falsas ou tendenciosas que possam alterar a ordem ou a tranquilidade pública, paralisar as actividades económicas e profissionais, causar a intervenção desnecessária das autoridades públicas, ou por qualquer modo causar injustificado alarme público será punido com pena de dois a a oito anos de prisão maior.”

A lei passou a determinar que “os detidos supeitos de prática de crime contra a descolonização não beneficiarão de habeas corpus”.

Como se tal fosse pouco, com data desse mesmo dia 2 de Novembro sai um outro Decreto-Lei, o 11/74, que endurece ainda mais a repressão: não só os chamados crimes contra a descolonização têm as penas de prisão aumentadas como “os indivíduos suspeitos da prática de crime contra a descolonização ficarão sob a custódia das autoridades militares até à decisão com trânsito em julgado dos respectivos processos”.

A culminar esta produção legislativa a 2 de Novembro é publicado também o 12/74, que depois de considerar que certas garantias individuais “só podem realizar-se inteiramente num clima de completa estabilidade social” determina que “os detidos supeitos de prática de crime contra a descolonização não beneficiarão de habeas corpus”.

Paralelamente o Governo de Transição determina operações de grande envergadura para capturar “bandidos”, agitadores e agentes da extinta PIDE (note-se que os revoltosos do 7 de Setembro tinham aberto as portas da Penitenciária onde se encontravam presos os agentes dessa polícia). Entre os detidos estão também dissidentes da Frelimo e membros doutros partidos.

▲ A baixa de Lourenço Marques pouco tempo antes da revolução e da independência

Militares e agentes de segurança portugueses participam nestas operações e acabam a desempenhar um papel activo na detenção, interrogatório e entrega à Frelimo dos presos, nomeadamente dos de cariz político, como foi o caso de Joana Simeão. Esta participação das forças de segurança e militares portuguesas na decapitação do que sobrava dos movimentos nacionalistas é um dos aspectos mais polémicos do mandato de Vítor Crespo. (Joana Simeão, Paulo Gumane e Uria Simango seriam internados pela Frelimo em campos de reeducação e, segundo uma investigação do jornal Público, queimados vivos a 25 de Junho de 1977. No caso de Uria Simango a sua própria mulher foi também morta.)

Entretanto chega Fevereiro de 1975 e com ele o Decreto-Lei 16/ 75, uma peça jurídica que institui uma espécie de terror económico. Logo no seu artigo 1º este decreto abre a porta ao confisco dos bens: “Sempre que as empresas, singulares ou colectivas, não funcionem em termos de contribuir, normalmente, para o desenvolvimento económico de Moçambique e para a satisfação dos interesses colectivos, ficarão sujeitas à intervenção do Governo de Transição”

Mas não só. No seu artigo 13º diz-se que “Todo aquele que dolosamente praticar actos que visem instaurar um clima de insegurança social e económica em Moçambique, atinjam as actividades económicas do País ou contribuam para o enfraquecimento da sua economia, será punido com a pena maior de dois a oito anos de prisão.” Ou seja para prender alguém basta invocar factos tão aleatórios como a “Redução dos volumes de produção não justificada em termos de mercados” – o que, com a escassez de matérias-primas e a falta de técnicos, era uma fatalidade! – ou a própria partida pois desde o “Abandono dos prédios rústicos ou urbanos pelos seus proprietários” à “exportação de máquinas, equipamentos ou de quaisquer outros bens ou valores considerados necessários ao país” tudo pode ser considerado uma tentativa de enfraquecimento da economia de Moçambique, logo um crime contra a descolonização.

Note-se que em Angola o que de mais aproximado existe com legislação deste teor, e mesmo assim muto menos arbitrária, foi aprovada apenas a escassas semanas da independência e numa fase em que a maior parte das pessoas visadas pela legislação já tinha partido. Pelo contrário em Moçambique estes decretos são publicados entre Novembro de 1974 e Fevereiro de 1975.

Moçambique só seria independente em Junho. Mas até lá Portugal sujeitaria os seus cidadãos naquele território a um regime que só não se diz totalitário porque a possibilidade de fugir continuava a existir. O que não quer dizer que não se tivesse tentado impedi-los dessa última liberdade, a liberdade de partir.

“Não os podemos moralmente obrigar a ficar”. Ou será que podemos?

Os portugueses de Moçambique, pelo menos aqueles que desempenhavam cargos na administração pública, correram o sério risco de terem um estatuto próximo do de trabalhador forçado em país estrangeiro pois o Alto-Comissário de Moçambique, ao saber do alcance do decreto que previa o Quadro de Adidos, figura legal que permitia aos funcionários públicos nas ainda colónias pedirem a transferência para Portugal, envia para Lisboa um telegrama em que declara temer que a promulgação do decreto dos adidos “implique saída mais ou menos imediata todos os funcionários”.

Consequentemente Vítor Crespo vê na criação do Quadro de Adidos uma violação do Acordo de Lusaka. Esta perspectiva do Alto Comissário estava longe de ser uma particular opinião pessoal. Em Moçambique os militares do MFA teorizam mesmo sobre as represálias a exercer sobre aqueles que partem.

Numa sessão que teve lugar no Campo Militar de Boane, sessão essa gravada e muitos anos depois transcrita por Manuel Amaro Bernardo em “Memórias da Revolução”, o capitão Aniceto Afonso, porta-voz do MFA naquele território faz declarações cujo teor remetem para o pior dos totalitarismos: “Quando um médico sai de Moçambique não tem apenas uma consequência pessoal. Assim não está a cumprir a sua missão e o seu dever. Não pode exigir nada, não tem direito a nada… Também há muitos que saem para, depois, regressarem um dia. Acho que não têm o direito de voltar. Temos de pôr o problema deste modo. Já não estamos em regimes de minorias, em que cada indivíduo faz aquilo que lhe apetece”.

É óbvia a matriz ideológica destes homens. Para muitos deles a democracia popular era o mais nobre dos regimes. Para outros a democracia popular era o regime que não queriam ver na metrópole mas que ali, em África e para África, lhes parecia o mais adequado. Mas é ilusório reduzir tudo à ideologia. Estes homens antes de tudo são militares e perante os problemas levantados pela política e pela governação continuam a reagir como militares: se há deslocações de civis a causar problemas proíbem-se os civis de se deslocar.

E é neste enquadramento grotesco dos mesmos militares que há meses anunciavam a sua retirada como uma libertação, tendo até ameaçado fazê-la unilateralmente, e que entendiam agora que era obrigação dos civis permanecerem naqueles territórios, que se chega à reunião da Comissão Nacional da Descolonização que teve lugar a 4 de Novembro de 1974. Esta comissão, presidida pelo Presidente da República, equacionou nesse dia a possibilidade de Portugal obrigar os seus funcionários públicos a permanecer em Moçambique depois da independência.

Na acta dessa reunião detalha-se a proposta feita pelo Governo de Transição de Moçambique: “O comandante Aguiar levantou entretanto o problema do decreto que cria o quadro-geral de adidos. Na redacção actual não há possibilidade alguma de manter os funcionários portugueses em Moçambique, o mesmo acontecendo com o Decreto sobre os magistrados. Moçambique fez algumas propostas de alteração ao Decreto no sentido de estabelecer a obrigatoriedade de serviço pelo espaço tempo de dois anos que poderão começar a contar desde já.” Argumentava ainda o Governo de Transição de Moçambique que a não obrigatoriedade de serviço para os funcionários públicos naquele território estava a ser vista como uma viciação do espírito e da letra dos acordos de Lusaka.

De tal espécie de trabalhos forçados em país estrangeiro terão sido libertos os funcionários públicos portugueses por Almeida Santos. O ministro da Coordenação Interterritorial, depois de dizer que não via “viciação alguma do espírito e da letra dos Acordos de Lusaka” na criação do quadro de adidos, argumenta que “não se pode criar uma disparidade de tratamento em relação a outros territórios, nomeadamente Angola que aceitou o projecto de Decreto.” De caminho Almeida Santos declara o óbvio que não parece ter ocorrido a muitos dos outros presentes: “não os podemos moralmente obrigar a ficar”.

“O senhor coronel hoje está aqui, mas onde estará para o ano?” O coronel responde: Na Metrópole, certamente.” Ao que o jovem lhe responde “Então deixe-nos passar, porque nós queremos ficar.”

Quando a 7 de Setembro de 1974 começou a ocupação do Rádio Club, o coronel Cunha Tavares, comandante da PSP em Lourenço Marques pediu calma aos revoltosos. Um destes últimos, um jovem da família Mesquitela ter-lhe-á perguntado “O senhor coronel hoje está aqui, mas onde estará para o ano?” O coronel responde: Na Metrópole, certamente.” Ao que o jovem lhe responde “Então deixe-nos passar, porque nós queremos ficar.”

Este diálogo, independentemente de corresponder ou não totalmente às palavras então trocadas, ilustra a armadilha perfeita que África se tornara para milhares de portugueses. Privados de líderes políticos durante e pela ditadura os portugueses de África dependiam muito mais que os da metrópole das forças armadas. Quando as élites portuguesas desistiram de resolver o bloqueio político do regime deixaram nas mãos das Forças Armadas essa missão. E elas cumpriram-na. A partir desse momento o destino dos portugueses em África passou a estar dependente como nunca das suas Forças Armadas.

Como se torna claro nas semanas imediatas após o 25 de Abril os militares queriam sair de África e sair o mais rapidamente possível. Para a linha conservadora das Forças Armadas sair rapidamente de África era a única forma de salvar a instituição militar de enxovalhos que temiam viessem a comprometer irremediavelmente a sua dignidade (ver O terror do batalhão em cuecas). Para os militares esquerdistas essa saída tão rápida quanto possível era a melhor garantia de que em nenhum daqueles territórios se conseguiriam formar movimentos políticos suficientemente fortes para se oporem à transferência de poderes para os movimentos que a ala revolucionária do MFA definira como representativos.

E assim se chegou ao paradoxo deste final de 1974 em que a retirada militar de África era sinónimo de libertação ao passo que a fuga dos civis não passava de um um sintoma do reaccionarismo colonial.

▲ Os portugueses de África impõem-se num ponto: vêm para a Metrópole, para Portugal. O nome não interessava. Com eles trouxeram a imensa tranquitana que se acumulou em portos e aeroportos

António Aguiar

Antes e depois do 25 de Abril, os portugueses de África sofreram as consequências das decisões tomadas unilateral e autocraticamente por quem detinha o poder. Mas desta vez vai ser diferente. Ignorados pelo poder político e militar nunca se sentarão na mesa das negociações nem verão os seus direitos acautelados nos diversos acordos para as independências.

Mas num ponto eles vão impor-se: eles vêm para a Metrópole, para o Portugal metropolitano, para Portugal. O nome não interessava. Essa imensa tranquitana que no final de 1974 se começava a acumular nos portos e aeroportos, esses anúncios a dizer “Regresso de Moçambique…muito dinâmico, empreendedor e dedicado… sem família ou amigos na Metrópole. Agradece qualquer emprego para subsistir” foram os primeiros sinais dessa sua rebeldia.

* Para lá da bibliografia sobre Moçambique neste período, ou até como introdução a ela, ver os blogues Moçambique para todos e The DeLagoa Bay Company.