Índice

Índice

[Este é o segundo de quatro artigos sobre alterações climáticas e a 27.ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas; o primeiro pode ser lido aqui.]

O gás natural não tem cheiro?

Embora usemos correntemente a expressão “cheiro a gás”, a verdade é que o gás natural não tem cheiro – aquele odor intenso e desagradável a ovos podres que associamos a fugas de gás não provém do gás natural em si, mas de mercaptanos, compostos contendo enxofre que são adicionados deliberadamente ao gás para alertar os manuseadores e utilizadores da existência de uma fuga. Também no domínio conceptual tem sido difundida a ideia de que o gás natural é isento de odor, isto é, que se trata de uma energia sem inconvenientes de maior para o ambiente, o que não é exacto, ainda que seja indiscutível que é mais “limpo” do que os outros combustíveis fósseis, ou seja, liberta menos poluentes por unidade de energia produzida do que o carvão e o petróleo.

O gás natural é uma mistura de hidrocarbonetos gasosos (à temperatura e pressão ambientes), sendo o metano (CH4) largamente maioritário. A extracção, processamento, armazenagem, distribuição e consumo de gás natural leva à libertação de metano para a atmosfera, representando as perdas 1-7% do volume extraído (ou mais quando ocorrem fugas maciças como as que afectaram o Nord Stream em Setembro/Outubro de 2022: ver A cada hora, uma fuga no Nord Stream libertava tanto gás com efeito de estufa como 286 toneladas de carvão). Ora o metano não só contribui para o efeito de estufa como o seu efeito, neste domínio, é 80 vezes mais poderoso do que o do dióxido de carbono (CO2), o que faz com que, apesar das suas baixas concentrações na atmosfera, ele seja, segundo algumas estimativas, responsável por 33% do aquecimento global associado aos gases com efeito de estufa. E, embora, o metano também provenha de fontes naturais (sobretudo pântanos, sapais e outras área inundadas), 60% das suas emissões tem fontes antropogénicas, assim repartidas: a indústria de combustíveis fósseis é responsável por uma parcela de 33%, a pecuária por 27%, as lixeiras e aterros sanitários por 16%, a queima de biomassa por 11%, o cultivo de arroz por 9%.

Evolução do contributo dos diferentes gases para o feito de estufa, 1979-2019

Todavia, todas as reservas que as economias do mundo – sobretudo as mais industrializadas – pudessem ter quanto ao gás natural se volatilizaram perante a escassez energética que começou a ganhar forma no final de 2021 e que se converteu em crise aberta com a invasão da Ucrânia pela Rússia, que muitos países europeus tinham, incautamente, elegido como principal fornecedor de gás. Vários governantes europeus têm defendido que a solução para o risco de estrangulamento ou corte total do gás transportado da Rússia para a Europa através de gasodutos é o investimento urgente em novos terminais destinados a receber gás natural liquefeito (LNG, na sigla inglesa), transportado em navios metaneiros. A primazia entre os países exportadores de LNG, costumava ser disputada entre Qatar e Austrália (que, pela sua posição geográfica, abastece sobretudo o mercado asiático), mas os EUA registaram um forte incremento de exportações nos últimos dois anos e em Setembro de 2022 ascenderam ao 1.º lugar. As importações de LNG da Europa têm tido como principal proveniência os EUA, o Qatar, a Nigéria, (novamente) a Rússia e a Argélia.

Na perspectiva de colmatar a falta de gás russo com LNG, o Governo português tem tentando “vender” o porto de Sines como panaceia para a presente crise energética europeia. Emmanuel Macron começou por opor-se à proposta luso-espanhola de construção de um gasoduto trans-pirenaico, conhecido como MidCat (de Midi + Catalunya) e que conectaria a Península Ibérica ao resto da Europa. O MidCat era contestado por organizações ambientalistas francesas e espanholas, invocando efeitos negativos nos ecossistemas atravessados pelo gasoduto, e Macron também recorreu este argumento, embora não seja de excluir que a principal razão para a sua oposição fosse ver o MidCat como concorrente directo dos terminais de LNG dos portos atlânticos franceses e concorrente indirecto da exportação de energia eléctrica produzida pelas centrais nucleares francesas. No final de Outubro, Macron acabou por fazer cedências às pretensões de Portugal e Espanha (e, aparentemente, da Alemanha): o projecto do MidCat foi posto de lado, mas foi estabelecido um acordo para a construção de um gasoduto no fundo do Mediterrâneo entre Barcelona e Marselha – que levantou, de imediato, objecções de outras organizações ambientalistas.

Porém, não será este gasoduto que irá afasta a ameaça iminente de um Inverno gélido que paira sobre a Alemanhae os outrtos países europeus que se tinham colocado na dependência do gás russo, uma vez que se estima que a ligação levará pelo menos sete anos a ser concluída. Para dar resposta às necessidades mais prementes, a Alemanha contará brevemente com quatro terminais flutuantes de LNG, que estão a ser construídos a ritmo acelerado em Wilhelmshaven, Stade e Brunsbüttel (no litoral do Mar do Norte) e Lubmin (no litoral do Mar Báltico, perto do término dos agora desactivados gasodutos Nord Stream); estes terminais flutuantes terão como elemento central um navio-tanque modificado que desempenha a dupla função de armazenamento e regaseificação do LNG, o que permitirá que a sua construção seja muito mais rápida do que a de um terminal convencional.

Navio metaneiro ancorado no terminal de LNG de Świnoujście, Polónia

Assim que foi anunciado, o projecto de construção do gasoduto Barcelona-Marselha (e dos troços que permitirão levar o gás de Sines até Barcelona) suscitou polémica em Portugal, mas esta tem-se concentrado na politiquice partidária e tem deixado de fora as questões realmente pertinentes. Para começar, temos o enigma do empenho da Alemanha neste projecto: se ela irá dispor brevemente no seu próprio território de quatro terminais de LNG (e já foi anunciada a construção de um quinto) que interesse terá num gasoduto que permitirá receber gás proveniente dos terminais de LNG do extremo sudoeste do continente e só estará terminado daqui a sete anos? Neste período não poderia a Alemanha construir todos os terminais de LNG que entendesse necessários? Numa perspectiva europeia, a construção do gasoduto Barcelona-Marselha tem sido justificada com o argumento do reforço das interligações energéticas, mas fará sentido a realização de tão pesado investimento num combustível “de transição”, que será progressivamente retirado do menu energético e será, em princípio, completamente abandonado em 2050, quando a União Europeia se tornar “neutra em carbono”? Os proponentes do gasoduto argumentam que, depois de se abandonar o gás natural, a infraestrutura poderá ser usada para transportar hidrogénio, mas quem pode hoje garantir que o hidrogénio 1) será o combustível do futuro e 2) será transportado em grandes volumes entre países? A Europa não faria progressos mais imediatos e substanciais na independência energética e na descarbonização aplicando em energias renováveis e interconexões eléctricas as verbas que agora estão a ser canalizadas para terminais de LNG e gasodutos?

O presente reforço da aposta da Europa no gás mais parece um expediente para adiar a verdadeira “transição energética” por mais algum tempo e não é preciso ser adepto de uma visão conspiracionista do mundo para suspeitar de que todas estas movimentações em prol do gás natural estarão a receber um “empurrão” da poderosa indústria de combustíveis fósseis, que, sob as suas proclamações de compromisso com a sustentabilidade e outras manobras de “greenwashing”, certamente pretende obter o maior retorno possível dos substanciais investimentos que fez ao longo de décadas na obtenção de concessões, na prospecção, extracção, processamento e distribuição de gás e no desenvolvimento de tecnologias ligadas a estas actividades. Entre o irrealismo dos ambientalistas que exigem que não se extraia nem mais um metro cúbico de gás ou um barril de petróleo e a determinação da indústria em explorar as reservas de combustíveis fósseis até ao último metro cúbico ou barril, a União Europeia parece estar alinhada com a segunda.

O terminal de LNG de Sines, operado pela REN

É claro que a União Europeia está consciente de que esta aposta maciça no gás natural contradiz as metas de descarbonização que fixou a si mesma, pelo que, no início de 2022, a Comissão Europeia tratou de providenciar uma cobertura formal para este ludíbrio, propondo o Regulamento Delegado Complementar de Taxonomia Climática da UE. Este inclui “actividades específicas nos domínios da energia nuclear e do gás (sob determinadas condições) na lista de actividades económicas sustentáveis do ponto de vista ambiental”, por entender que tais energias têm “um papel a desempenhar na transição ecológica” (o termo correcto seria “transição energética” e não “ecológica”, mas em burocratês e politiquês toda a terminologia ambiental é equivalente e intercambiável, já que não é usada com conhecimento nem com sinceridade). A proposta da Comissão foi alvo de uma moção de oposição no Parlamento Europeu, mas como, a 6 de Julho, 328 eurodeputados votaram contra, 278 votaram a favor e 33 eurodeputados abstiveram-se, a moção foi rejeitada e foi aprovada a “taxonomia climática” (registe-se a sonsice da formulação, como se fosse apenas uma questão de nomenclatura e não de substância).

E foi assim que o gás natural deixou de “cheirar mal” do ponto de vista da política energética da UE…

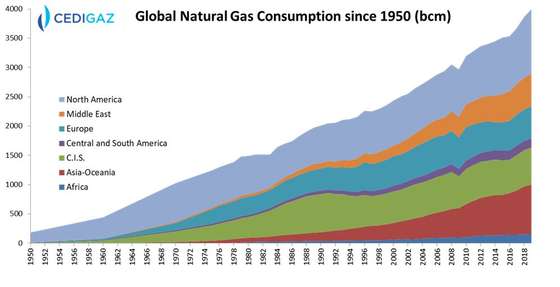

Evolução do consumo de gás natural por região, 1950-2018. A única quebra na ascensão foi registada em 2008/09, no auge da crise financeira global

O regresso da energia nuclear

O nascimento dos movimentos ambientalistas na Europa, no início da década de 1970, esteve intimamente ligado à oposição à energia nuclear – até porque, por esta altura, o aquecimento global ainda era um conceito restrito a alguns círculos académicos e até havia quem temesse o arrefecimento global, em resultado da poluição atmosférica por partículas. É pois irónico ver como, sob a pressão da escassez e da subida dos preços dos combustíveis fósseis, há partidos ambientalistas de países europeus a sentirem-se tentados a apoiar o recurso (temporário) a centrais nucleares para colmatar eventuais quebras na produção de energia eléctrica durante o (previsivelmente complicado) Inverno de 2022/23. Até Steffi Lemke, membro destacado do mais poderoso partido ambientalista da Europa, os Verdes alemães (Die Grünen), e Ministra do Ambiente, Conservação da Natureza, Segurança Nuclear e Protecção do Consumidor do Governo liderado por Olaf Scholz, admitiu, no final de Setembro, que seria “razoável” manter em funcionamento durante mais alguns meses duas centrais nucleares alemãs cuja desactivação estava programada. Talvez seja uma medida sensata na presente conjuntura energética e geopolítica (criada, em boa parte, por sucessivos Governos alemães, alguns dos quais integrados ou apoiados pelos Verdes alemães), mas coloca em cheque a intransigência que os partidos ambientalistas mostraram noutras circunstâncias.

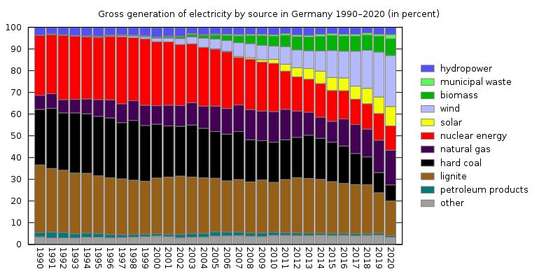

Evolução da geração de electricidade na Alemanha, no período 1990-2020, de acordo com as fontes: lenhite. i.e., carvão de baixo poder calorífico (castanho), carvão (negro), gás natural (violeta), energia nuclear (vermelho), solar (amarelo), vento (azul claro), biomassa (verde escuro), resíduos urbanos (verde claro) e hidro-electricidade (azul escuro)

No mesmo sentido, em 2022 a Comissão Europeia propôs – e o Parlamento Europeu não se opôs –, através do Regulamento Delegado Complementar de Taxonomia Climática da UE, que a energia nuclear fosse (tal como o gás) considerada, pelo menos transitoriamente, como uma energia “sustentável do ponto de vista ambiental”. Tudo isto será um sapo muito difícil de engolir para a maioria dos ambientalistas da velha guarda (aqueles que exibiam orgulhosamente um autocolante com um sol sorridente e as palavras “Energia nuclear? Não, obrigado”), mas a verdade é que tíbias e erráticas políticas energéticas um pouco por todo o mundo – incluindo na Europa – e sinais cada vez mais evidentes de que as mudanças climáticas são uma realidade parecem estar a abrir as portas ao regresso daquela que foi, em tempos, a mais execrada indústria do mundo.

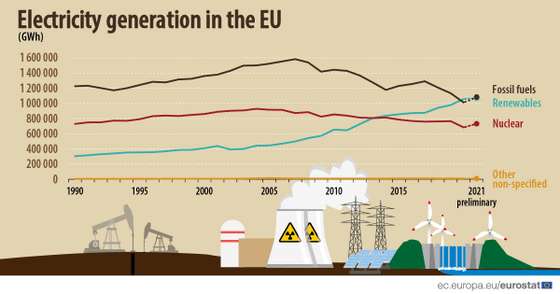

Evolução da geração de electricidade na UE, no período 1990-2021, de acordo com as fontes: combustíveis fósseis (negro), renováveis (azul), energia nuclear (vermelho), outras fontes (amarelo)

Como chegámos aqui? Acontece que em 2021, 26 anos após a primeira COP e muitas promessas de investimento em energias renováveis, 60% da produção global de energia eléctrica continuava a ser assegurada por combustíveis fósseis, emitindo anualmente 13.8 gigatoneladas de CO2. A situação é mais favorável na União Europeia, onde em 2021, os combustíveis fósseis representaram 37% da geração de electricidade, o mesmo que as fontes renováveis, enquanto a energia nuclear representou 26%.

Ora, o compromisso da UE em atingir neutralidade carbónica em 2050, não só obrigará a deixar de usar combustíveis fósseis para gerar electricidade como implicará que os veículos automóveis abandonem os motores de combustão interna e recorram a motores eléctricos, o que implicará um reforço da produção de electricidade – estima-se que, para satisfazer as novas procuras, esta terá de triplicar até 2050 e, se atendermos à evolução nas últimas décadas, não é previsível que as energias renováveis possam, por si só, cobrir esse acréscimo (ver capítulo “O mito da electricidade limpa” em Promessas, ilusões e falácias da mobilidade eléctrica). Restará, pois, o recurso à energia nuclear, que pode ser desastrosa em caso de falhas graves de funcionamento e tem um problema de resíduos de difícil resolução e grande longevidade, mas tem duas enormes vantagens: não emite CO2 e, ao contrário da maioria das energias renováveis, não tem um carácter intermitente e imprevisível.

A escassez e subida dos preços dos combustíveis fósseis em resultado da invasão da Ucrânia e suas ramificações políticas, de manobras especulativas e da recente concertação da OPEP+ para reduzir a produção de petróleo, veio dar ainda mais força ao regresso da energia nuclear. A Bélgica decidiu adiar por dez anos o encerramento das suas duas centrais nucleares, que deveriam ser desmanteladas em 2025. A República Checa, alegando ser pouco dotada de energias renováveis – não tem mar e é muito dotada de vento e sol – pretende complementar as suas duas centrais da era soviética com duas novas centrais que entrarão em funcionamento em 2036 e parece ver a energia nuclear não como solução transitória mas como aposta de longo prazo. A Finlândia, que já possuía quatro reactores (que asseguram 35% da produção eléctrica do país), em duas centrais nucleares, verá um quinto reactor entrar em operação comercial no final de 2022 e considera a construção de um sexto, que elevaria a contribuição da energia nuclear na geração de electricidade do país para 60%; os Verdes finlandeses, que se tinham oposto sistematicamente à energia nuclear, passaram, desde 2020, a admitir a construção de novos reactores.

Central nuclear de Olkiluoto, Finlândia

A Polónia, que tradicionalmente se apoiou no carvão para gerar electricidade (o que lhe valeu, nos anos mais recentes, sérios atritos com a Comissão Europeia) e não possui nenhuma central nuclear, planeia construir seis reactores, com uma potência total de 6 a 9 GW, até 2040. A França, o campeão europeu da energia nuclear, por larga margem, com 56 reactores e uma potência total de 61 GW, representando 69% da geração de electricidade, não só não faz tenção de desactivar os reactores que possui como anunciou a construção de 14 novos até 2050. Uma das primeiras decisões do recém-empossado Governo da Suécia foi a de construir novos reactores nucleares, a somar aos seis em operação.

Fora da UE assiste-se a tendência análoga: a Coreia do Sul, onde a energia nuclear representa 1/3 da electricidade produzida, reverteu o plano de encerramento das suas centrais nucleares. A China, outro país que tem sido fortemente dependente do carvão, anunciou a construção de 150 novos reactores nos próximos 15-20 anos, a somar aos 55 que possui actualmente e que asseguram 5% da sua produção eléctrica.

No Japão, em 2011, antes do terramoto de Tōhoku, a energia nuclear gerava 30% da electricidade consumida no país e havia planos para que essa percentagem aumentasse para 40%; porém, o acidente na central de Fukushima, resultante do dito terramoto, levou à suspensão da operação da maioria das centrais nucleares. Não foi a primeira vez que uma decisão deste tipo foi tomada: por exemplo, em 2007, um forte terramoto levou à suspensão por 21 meses da central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa, a mais potente do mundo (os seus sete reactores podem produzir um total de 8200 MW), o que evidencia os receios de segurança associados ao funcionamento de centrais nucleares em regiões de elevada sismicidade. Hoje, o Japão tem em funcionamento apenas 10 reactores, de um total de 54, em cinco centrais, produzindo 5% da electricidade do país, mas, face à presente crise energética, considera a reactivação de alguns reactores ou a construção de reactores de nova geração, mais seguros.

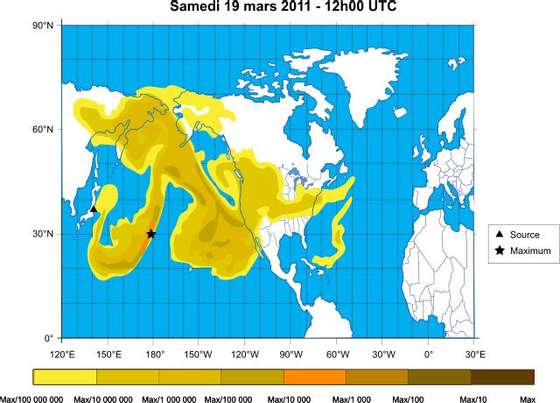

Dispersão de césio radioactivo a 19 de Março de 2011, em resultado do acidente na central nuclear de Fukushima, cuja fase crítica teve lugar a 12-15 de Março

Há que reconhecer que, após décadas de inércia, acordos vagos e não-vinculativos e declarações hipócritas de compromisso com a “sustentabilidade”, o mundo se colocou numa situação delicada: o consumo global de energia continua a aumentar; as energias renováveis só asseguram uma parte desse consumo; não foram desenvolvidas formas de armazenamento que permitam fazer face à natureza intermitente e imprevisível das energias renováveis; não se reforçaram as conexões eléctricas que permitiriam jogar com diferentes fontes renováveis em diferente regiões e países de forma a atenuar ou neutralizar essa intermitência; os combustíveis fósseis continuam a representar a principal parcela da produção de electricidade em muitos países e não se antevê que possam, tão cedo, ser substituídos no papel de “colmatação” das flutuações da produção aos combustíveis fósseis – é este o cenário pouco tranquilizadore que leva tantos países desenvolvidos a reconciliar-se com a energia nuclear…

Saltar da frigideira para cair no fogo

O debate sobre energia nuclear, que costuma ser acalorado, tende a centrar-se na segurança desta quando comparada com outras energias. Os adversários da energia nuclear costumam argumentar que os resíduos radioactivos são um problema que será transferido para as gerações vindouras durante séculos a fio e agitam o espectro dos acidentes de Chernobyl e Fukushima. Os defensores da energia nuclear argumentam que, mesmo contabilizando os casos excepcionais de Chernobyl e Fukushima, o número de mortes imputável à energia nuclear é, por unidade de energia gerada, muito inferior ao que resulta das centrais térmicas a combustíveis fósseis e acrescentam que os reactores nucleares modernos são muito mais seguros do que os do passado.

O que costuma ficar fora da discussão é outro tipo de segurança: a do aprovisionamento de urânio, que é indispensável ao funcionamento dos reactores, mas que é um elemento raro, cujas existências são fixas e cuja distribuição geográfica é tudo menos uniforme – o Cazaquistão representa quase metade da produção mundial (45%), seguido pela Namíbia (12%), Canadá (10%), Austrália (9%), Uzbequistão (7%), Rússia (5%), Níger (5%), China (4%) e Índia (1%).

Mina de urânio Rössing, perto de Arandis, África do Sul

Do ponto de vista de maior parte dos países ocidentais, uma das grandes vantagens (nem sempre devidamente realçada) em criar um paradigma energético que não envolva combustíveis fósseis é deixar de depender dos países exportadores destes, que tendem a ser autocracias, teocracias ou cleptocracias, a ter práticas duvidosas no que respeita a democracia e direitos humanos ou a serem politicamente instáveis, como pode comprovar-se por o top 10 de exportadores de petróleo incluir (por esta ordem) Arábia Saudita, Rússia, Iraque, Canadá, Irão, Emiratos Árabes Unidos, Nigéria, Kuwait, Noruega e Cazaquistão; o top 10 de exportadores de gás natural não é tão mal frequentado, mas bem se vê a turbulência que tem sido causada nos mercados nos últimos meses pelo exportador mundial n.º 1, a Rússia.

As energias renováveis não estão uniformemente distribuídas, mas todos os países têm, em maior ou menor medida, sol e vento e há uma parte considerável que possui rios susceptíveis de aproveitamento hidro-eléctrica (a distribuição da energia geotérmica é mais caprichosa, mas, até agora, também ainda não provou poder dar um contributo substancial, excepto na Islândia), o que significa que uma combinação judiciosa de fontes de energia renovável desobriga o país de dobrar o espinhaço perante autocratas com nostalgia de um passado imperial e príncipes esquartejadores do Golfo Pérsico (embora tenha de considerar-se que algumas matérias-primas essenciais à tecnologia renovável e à mobilidade eléctrica estejam também concentradas em poucos países, nem sempre recomendáveis). Já a aposta na energia nuclear pela parte de um país que não possua urânio no seu subsolo não melhora a sua independência energética, uma vez que a oferta de urânio está concentrada em ainda menos países do que os combustíveis fósseis e alguns desses países também não são modelos de democracia e estabilidade política.

Outro aspecto que também não costuma ser devidamente sublinhado é o de a esmagadora maioria dos reactores nucleares (em operação ou em construção) usar como combustível, não urânio em bruto, mas urânio enriquecido, em que a percentagem do isótopo U-235 é incrementado do teor natural (inferior a 0.72%) para 3-5% (excepcionalmente até 20%). A obtenção de urânio enriquecido requer processos tecnologicamente sofisticados e a sua produção está restrita a um pequeno número de instalações industriais, concentradas em poucos países. Ou seja: a República Checa, para dar o exemplo de um país que está a investir fortemente na energia nuclear, não ganha nada em deixar de usar gás natural importado da Rússia e transferir a produção de energia eléctrica para centrais nucleares se estas forem alimentadas com urânio enriquecido importado da Rússia.

Bateria de centrifugadoras numa unidade de enriquecimento de urânio em Piketon, Ohio, EUA

Não pode deixar de mencionar-se que as fronteiras entre utilização pacífica e bélica da energia nuclear nem sempre são claras e não faltam casos de países que desenvolvem programas nucleares cuja finalidade declarada é a produção de energia eléctrica, mas cujo objectivo último é dotarem-se de bombas nucleares, que são vistas como eficaz mecanismo de dissuasão e chantagem no palco da política internacional.

Finalmente, importa referir que as minas de urânio, as unidades de enriquecimento de urânio, as centrais nucleares, as unidades de processamento do combustível usado, os locais de armazenagem de resíduos nucleares e os meios usados para transportar material radioactivo entre estas instalações são alvos apetecíveis para organizações criminosas ou terroristas, uma vez que mesmo uma pequena quantidade de material físsil é suficiente para que um grupo de celerados sem grande sofisticação tecnológica construa uma “bomba suja”, que, embora não produzindo uma explosão nuclear, tem o poder de espalhar contaminação radioactiva. Nesta óptica, o facto de Portugal ser um país em que uma quadrilha de pilha-galinhas é capaz de, impunemente, furtar material de guerra dos paióis de uma das mais importantes e (teoricamente) mais bem guardadas bases militares, faz despertar receios quanto à segurança das instalações nucleares, caso o país enveredasse pela via nuclear.

Há finalmente que considerar que uma das principais razões que, há algumas décadas, fez esmorecer o entusiasmo por centrais nucleares foi a tendência para os custos de construção destas derraparem para valores várias vezes superiores ao projectado – se este fenómeno tem ocorrido em países tão metódicos e “frugais” quanto a Finlândia e o Japão, imagine-se quão extravagante poderia ser tal “derrapanço” em Portugal, onde a construção de um urinol público ou a repavimentação de uma praceta excede invariavelmente o orçamentado…

Torres de arrefecimento numa unidade de enriquecimento de urânio na central nuclear de Tricastin, em Pierrelate, França, pertencente à Eurodif, um consórcio que une França. Bélgica, Itália, Espanha e Suécia

Os recantos escuros da floresta

A energia da biomassa tem sido vendida como “petróleo verde” e muitos Estados têm vindo a promovê-la e subsidiá-la com pouco discernimento. Acontece que o aproveitamento da energia da biomassa pode assumir diversas formas, que têm diferenças substanciais entre si:

1) Plantação industrial de cultivos destinados ao fabrico de biocombustíveis, sobretudo cana-de-açúcar e milho – a partir dos quais se produz etanol – e palmeira-de-óleo, colza (Brassica rapa) e outras oleaginosas – de onde se extraem (através de processos complexos e dispendiosos) óleos que são incorporados na gasolina e, sobretudo, no gasóleo (biodiesel).

2) Aproveitamento de resíduos vegetais, resultantes da limpeza de terrenos agrícolas e florestais e da laboração de serrações e unidades agro-industriais, quer em forma “bruta”, quer sob a forma de pellets, um granulado produzido pela trituração e compactação dos resíduos e que é usado como combustível em centrais térmicas, caldeiras industriais e aquecimento doméstico.

3) Abate de árvores para produção de pellets, para uso nas circunstâncias mencionadas acima.

4) Produção de biogás, ou seja, metano (CH4), a partir da digestão anaeróbia de matéria orgânica (águas residuais urbanas, pecuárias ou da indústria agro-alimentar, ou resíduos sólidos).

Evolução da produção de biocombustíveis por região, 1990-2018

A estas poderia somar-se a forma tradicional de aproveitamento da biomassa, que continua a ter relevância nas regiões rurais dos países menos desenvolvidos: queimar lenha para cozinhar e aquecer a casa. Este uso tem impactos negativos sobre o ambiente (sobretudo em zonas semiáridas ou sobre-povoadas) e sobre a qualidade do ar interior, mas para a análise em apreço apenas as quatro fontes acima listadas são relevantes. Todas elas são, indiscutivelmente, renováveis, mas apenas as opções 2) e 4) são recomendáveis do ponto de vista ambiental, uma vez que valorizam resíduos sem préstimo. Desgraçadamente, são as opções 1) e 3), que são ambientalmente lesivas, que representam hoje o grosso do negócio da energia da biomassa.

Nos países desenvolvidos, a maior parte do uso da biomassa como fonte de energia ocorre hoje em centrais termo-eléctricas, em resultado de um entendimento enviesado do que é “energia verde” fazer com que a queima de biomassa – qualquer biomassa, de qualquer proveniência – seja indiscriminadamente apoiada pelos Estados. Só na União Europeia, acordo com um estudo da ONG Environmental Investigation Agency, são distribuídos 16.000 milhões de euros por ano em subsídios directos à queima de madeira, maioritariamente sob a forma de pellets. No Reino Unido, a maior central térmica do país, em Drax, no Yorkshire, com uma potência instalada de 3900 MW, recebeu 6000 milhões de libras de subsídios do Governo para deixar de queimar carvão e passar a queimar pellets.

A central térmica de Drax

Quando surgiram, os pellets cumpriam o louvável propósito de aproveitar resíduos florestais e agrícolas e da indústria madeireira, mas os incentivos à substituição do carvão por “energia verde” são tão generosos e são concedidos de forma tão permissiva e com controlos tão frouxos, que se tornou rentável recorrer a pellets produzidos a partir de árvores adultas e saudáveis e até a importar estes pellets de locais distantes, com o inerente custo energético do transporte – no caso da central termo-eléctrica de Drax, por exemplo, boa parte dos pellets provêm da British Columbia, no litoral do Canadá banhado pelo Pacífico. E foi assim que se chegou à aberrante situação de, na Europa e nos EUA, 85% da biomassa queimada nas centrais térmicas corresponder a pellets produzidos a partir de árvores abatidas em plantações e florestas naturais.

Fábrica de ‘pellets’

Atendendo a que 1) queimar madeira é uma das formas menos eficientes de uso de energia da biomassa (emite 65% mais CO2 por unidade de energia gerada do que o carvão) e 2) é preciso esperar 44 a 104 anos para que uma nova plantação fixe a mesma quantidade de carbono contida na floresta original que foi abatida, conclui-se que os modestos benefícios em termos de redução de emissões de carbono dificilmente compensam os serviços ecológicos que seriam assegurados pela floresta que foi abatida para servir de combustível.

Se criar plantações “industriais” de árvores para incinerar em centrais térmicas é uma opção muito discutível, abater florestas naturais “maduras”, com elevada diversidade de espécies vegetais e animais, para esse propósito é um crime ecológico – e o que é perverso é que a União Europeia e vários países desenvolvidos subsidiam esse crime.

Com o presente aumento imparável do preço do gás natural e da electricidade e a insegurança no abastecimento de gás, os consumidores domésticos e industriais começaram a instalar caldeiras e sistemas de aquecimento alimentados a biomassa – e a forma favorita de biomassa são hoje os pellets. O preço dos pellets está em ascensão desde o início da invasão da Ucrânia pela Rússia (em Portugal aumentou 150%), o que é uma má notícia para as florestas, pois quanto mais elevado for, mais compensador se torna abater árvores adultas e saudáveis.

Desflorestação no vale do Rio Gordon, na British Columbia, uma das principais regiões produtoras de fibras de madeira do mundo

O cultivo de oleaginosas para produção de biocombustíveis também suscita questões: para começar, não é claro se as emissões de CO2 que os biocombustíveis permitem poupar superam a fixação de CO2 que se obteria se a área cultivada com colza ou girassol fosse deixada no seu estado natural, sob a forma de floresta ou prado. O cultivo de colza ou girassol para fabrico de biocombustíveis costuma ser feito (tal como o cultivo de milho e cana-de-açúcar para bioetanol) em regime de monocultura de grande escala, com uso intensivo de água, fertilizantes e pesticidas (cuja produção envolve vultosas emissões de CO2). Os terrenos utilizados para estes fins ou poderiam estar a ser utilizados para produção de alimentos (nos EUA, 90 milhões de toneladas de trigo e milho são usados anualmente na produção de biocombustíveis), ou são obtidos à custa da destruição de habitats naturais, alguns deles de elevado valor ecológico, como é o caso das florestas tropicais da América do Sul, Sudeste Asiático e África que são arrasadas para dar lugar a plantações de palmeira-de-óleo (ver capítulo “Maré alta em Jakarta” em Alterações climáticas: A COP27 ergue a tenda em Sharm El Sheikh). E também aqui nos confrontamos com a perversidade de a incorporação de óleo de palma nos combustíveis ser subsidiada no âmbito das políticas de “descarbonização” dos países desenvolvidos.

Plantação de palmeiras-de-óleo, Malásia

A aura virtuosa da energia da biomassa fez com que só tardiamente os alertas dos especialistas em ambiente para os graves inconvenientes que ela pode apresentar fossem levados a sério e os grupos ambientalistas começassem a exercer pressão sobre o Parlamento Europeu e o Governo dos EUA para pôr fim à subsidiação das suas formas mais obnóxias.

A mobilidade eléctrica vai pela estrada certa?

Transferir a produção eléctrica das centrais termo-eléctricas alimentadas a combustíveis fósseis para energias renováveis apenas resolve parte do problema das emissões de carbono: os combustíveis fósseis continuam a ser a base do transporte rodoviário, marítimo e aéreo e ainda são necessários em muitas linhas ferroviárias. A ferrovia é o meio de transporte que se encontra mais electrificado e o que tem perspectivas de se tornar 100% eléctrico em poucos anos (pelo menos nos países desenvolvidos). No transporte marítimo e aéreo ainda não há perspectivas concretas de se poder prescindir do petróleo e seus derivados, mas no transporte rodoviário tem-se assistido, nos anos mais recentes, a uma crescente movimentação, por pressão de alguns Governos e também da União Europeia, para a substituição dos motores de combustão interna por motores eléctricos (ver Promessas, ilusões e falácias da mobilidade eléctrica).

Sob o recente entusiasmo da maioria dos construtores pela electrificação, com uma grande profusão de modelos eléctricos a entrarem no mercado nos últimos dois ou três anos e muitos mais a serem anunciados para um futuro próximo, ocultam-se manobras dúbias. Como se aponta em Promessas, ilusões e falácias da mobilidade eléctrica, o objectivo (não confessado) dos fabricantes automóveis consiste em usar a “transição energética” como pretexto para “subir a parada”, apostando sobretudo em veículos potentes, rápidos, pesados, luxuosos e atestados de gadgets e mordomias, e mostrando escasso interesse pelo segmento dos carros “citadinos”, de dimensões modestas e dotados apenas de funcionalidades básicas. As marcas automóveis parecem antever que a continuada erosão de poder de compra da classe média-baixa (em particular da geração que está agora a entrar no mercado de trabalho) em breve a impedirá de comprar de sustentar carros novos, mesmo que de gama baixa, pelo que estão a concentrar os seus esforços em produtos para as classes média-alta e alta, em que as margens de lucro são muito mais elevadas do que nas gamas inferiores.

Se esta tendência é visível nos grandes construtores tradicionais, é ainda mais flagrante nas novas marcas exclusivamente dedicadas à mobilidade eléctrica que têm vindo a surgir nos EUA e que surgem envoltas numa aura de futurismo arrojado e luxo ostentatório, ao mesmo tempo que reivindicam ser a vanguarda motorizada da sustentabilidade (ver Tesla, Rivian, Lucid: Serão estas marcas o futuro da mobilidade eléctrica?). A associação entre mobilidade eléctrica e veículos potentes e luxuosos é tão forte que mesmo as marcas eléctricas da China, um país com rendimentos per capita modestos (12.566 dólares/ano, dados de 2021), dedicam a maior parte dos seus esforços aos segmentos de topo.

Ainda mais revelador deste enviesamento é o facto de a VinFast, uma dinâmica e ambiciosa start-up eléctrica vietnamita, possuir um catálogo centrado, não em micro-carros citadinos, mas em SUVs de luxo, embora o Vietnam seja um país com rendimento per capita muito baixo (3694 dólares/ano). É óbvio que, aos olhos do CEO da VinFast, o mercado principal dos seus veículos não são os seus compatriotas, cuja esmagadora maioria nunca terá meios para ir além da scooter, mas as classes abastadas da Europa e dos EUA (não as da China, onde as dezenas de marcas eléctricas locais já estão em ferocíssima concorrência).

O VinFast VF9, apresentado em 2021, tem uma potência de 400 HP e 5.12 metros de comprimento

Paradoxos nos transportes públicos

Os transportes públicos urbanos reuniriam condições para serem os pioneiros na “transição energética” do sector rodoviário, mas, salvo alguns países, os progressos têm sido pífios. Para começar, em vez de se apostar logo na transição do gasóleo para a electricidade, têm sido gastos anos preciosos a investir em autocarros movidos a gás natural; e mesmo agora, quando a União Europeia se mostra determinada a pôr termo à comercialização de automóveis ligeiros a gasolina ou gasóleo em 2035, os transportes públicos urbanos portugueses têm revelado uma desconcertante indiferença pela descarbonização: de acordo com o jornal Público de 05.04.22, a Carris apenas opera 15 autocarros eléctricos num total de 740 (embora proclame a intenção de ter uma frota 100% eléctrica em 2040) e os STCP apenas operam 20 autocarros eléctricos num total de 420 (embora ambicione ter uma frota 37% eléctrica em 2027). A situação não é melhor nos EUA, com apenas 2% dos autocarros em operação a serem 100% eléctricos.

Recriação eléctrica do clássico autocarro londrino de dois pisos – fabricado na China pela BYD

Nos anos mais recentes, tem havido algum investimento em autocarros eléctricos, sobretudo na Europa setentrional. Quando se consideram os novos autocarros urbanos postos ao serviço no ano de 2020, a Holanda surge em 1.º lugar, com 81% de veículos eléctricos (e mais 15% de autocarros híbridos), seguida por Luxemburgo (51%), Noruega (32%), Polónia (28%), Finlândia (27%) e Reino Unido (21%). Portugal fica-se pelos 8% (10 autocarros eléctricos num total de 117 autocarros novos) e Áustria e Suíça são os casos mais desconcertantes, uma vez que, apesar de serem países prósperos e com abundante produção de hidro-electricidade (63% e 58% da produção total de electricidade, respectivamente), fizeram investimentos residuais em autocarros eléctricos. As “ovelhas negras” da União Europeia são a Irlanda e a Grécia, cujas novas aquisições de autocarros em 2020 foram todas de veículos a gasóleo.

A inércia europeia contrasta com os passos de gigante da China, cujos autocarros eléctricos representam 17% de todos os autocarros em circulação no país e 99% dos autocarros eléctricos do mundo (dados de 2019). A frota de autocarros da cidade de Shenzhen é integralmente eléctrica desde 2018 e monta a 16.400 unidades, quase o dobro da soma de todos os autocarros eléctricos em serviço na Europa (8500). Em mais um sinal do atraso europeu, a cidade com mais autocarros urbanos eléctricos fora da China é Bogotá, na Colômbia, que opera cerca de 1500 veículos fabricados pela BYD. Sem surpresa, os dois maiores fabricantes mundiais de autocarros eléctricos são chineses: BYD e Yutong.

Autocarros eléctricos BYD operados pela empresa TransMilenio, Bogotá

De qualquer modo, de pouco servirá dotar as cidades de frotas de autocarros eléctricos se os cidadãos continuarem apegados ao conforto, conveniência e “liberdade” do automóvel particular, como acontece nas grandes áreas metropolitanas portuguesas – no Porto e em Lisboa apenas cerca de 8% dos habitantes usam o autocarro.

Mais revelador ainda da dissonância cognitiva e da hipocrisia que impregnam as atitudes dos cidadãos no que respeita às questões ambientais é o facto de, em Portugal, o automóvel particular ser o meio de deslocação para a escola de 53% dos estudantes do ensino básico e secundário – os mesmos jovens que, às sextas-feiras, faltam às aulas para ir para a rua acusar os adultos de lhes irem deixar um planeta exangue e inabitável e exigir medidas imediatas contra as alterações climáticas. O mais extraordinário é que na Grande Lisboa, e é servida por uma rede de transportes públicos que faz inveja às outras regiões do país e cujos habitantes possuem mais habilitações académicas, estão mais bem informados e exibem uma “consciência ambiental” superior à média nacional, a percentagem de alunos transportados em automóvel particular atinge os 65%. Por comparação, no abastado Japão, apenas 6% dos estudantes vão para a escola de automóvel particular.

Pela estação de Shinjuku, em Tóquio, passam diariamente cerca de 3.6 milhões de pessoas

Os dados acima (com excepção dos do Japão) são de um inquérito de 2020, que, por ter sido ano de confinamentos, longos períodos sem aulas presenciais e regras sanitárias apertadas, pode ser visto como atípico – porém, em 2019, a percentagem de alunos transportados em automóvel foi de 47%, ou seja, apenas menos seis pontos percentuais. Resta saber como evoluirá este valor em 2022, em que o regresso das aulas presenciais e o fim das restrições associadas à covid-19 se combina com a instituição da gratuitidade dos transportes públicos em Lisboa para estudantes até aos 23 anos e uma pronunciada subida do preço dos combustíveis. Para já, os indícios são desanimadores: os dados de tráfego de Setembro de 2022 indicam que o congestionamento do trânsito em Lisboa e Porto já ultrapassou os níveis de 2019. Por outro lado, a experiência de cidades que baixaram drasticamente os tarifários dos transportes públicos ou até os tornaram gratuitos (como Tallinn, na Estónia) tem mostrado que estas medidas não são, por si só, capazes de dissuadir o recurso ao automóvel particular. Tudo indica que a presente geração de jovens, que dizem viver angustiados pela perspectiva de um desastre climático, se vierem a prescindir de ser proprietários de um automóvel, não será tanto por crerem que é a opção correcta para o planeta, mas porque os empregos precários com ordenados de 800 euros/mês que a economia portuguesa lhes reserva não lhes permitirão comprar e manter os SUVs que dominam quase completamente a oferta eléctrica das marcas automóveis.