É a primeira parte de uma autobiografia que, de acordo com os planos do autor, teria três capítulos. Este volume 1 de Crónicas foi originalmente publicado em 2004, desde então, não surgiram notícias sobre eventuais sequelas. Agora que o Bob Dylan foi distinguido com o prémio Nobel da Literatura, recuperam-se os poucos títulos literários com a assinatura do americano. Crónicas é um deles, provavelmente o mais cativante, e surge com uma nova edição portuguesa, pela Relógio D’Água, a partir do qual o Observador publica um excerto.

Aqui, Dylan recorda discos e artistas essenciais na sua formação enquanto músico. De Ritchie Valens a Hank Williams, da folk mais nómada ao caráter imprevisível e decisivo de génios do jazz como Thelonious Monk. Nomes que ajudaram a criar uma personalidade criativa que mais tarde lhe valeriam descrições como a do crítico Robert Shelton, do New York Times: que apresentou Dylan como “um misto entre um menino de coro e um beatnik”.

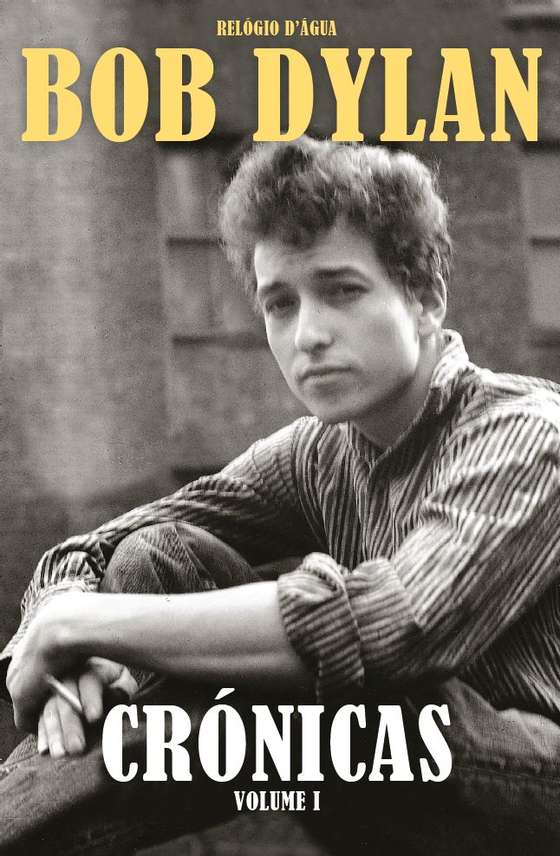

“Crónicas Vol. 1”, de Bob Dylan (Relógio D’Água)

“Quando não ficava em casa do Van Ronk, normalmente ficava na do Ray, voltava antes da alvorada, subia as escadas às escuras e com muito cuidado fechava a porta. Arrastava‐me para o sofá‐cama como se entrasse num cofre‐forte. O Ray não era um tipo sem nada na cabeça. Sabia o que pensava e como exprimi‐lo, não dava margem para erros. As coisas mundanas da vida não eram compatíveis com ele. Parecia ter um acesso privilegiado à realidade, não sofria com as pequenas coisas, citava os salmos e dormia com uma pistola perto da cama. Às vezes dizia coisas com demasiada pica. Disse uma vez que o presidente Kennedy não ia durar muito porque era católico. Quando o disse, fez‐me lembrar a minha avó, que me disse que o papa era o rei dos judeus.

Ela vivia em Duluth, num último andar de um dúplex na 5th Street. De uma das janelas do quarto dos fundos via‐se o lago Superior, agourento e medonho, cargueiros de minério de ferro e barcaças à distância, o som das sirenes de nevoeiro à direita e à esquerda. A minha avó só tinha uma perna e tinha sido costureira. Às vezes, aos fins‐de‐semana, os meus pais vinham de Iron Range para Duluth e deixavam‐me um par de dias em casa dela. Era uma senhora escura, fumava cachimbo. A outra parte da família tinha pele mais clara. A voz da minha avó possuía um timbre assustador — a cara mostrava sempre uma expressão meio desesperada. A vida não lhe tinha sido fácil. Tinha vindo para a América de Odessa, uma cidade portuária no Sul da Rússia. Era uma cidade semelhante a Duluth, o mesmo tipo de temperamento, clima e paisagem, à beira de uma grande massa de água.

Tinha vindo por Trabzon, uma cidade portuária na Turquia e atravessado o mar Negro — o mar a que os gregos antigos chamavam Euxinus — aquele sobre o qual Lord Byron escreveu no Don Juan. A sua família, de nome Quirguize, era de Kagizman, uma cidade na Turquia junto à fronteira com a Arménia. Os parentes da minha avó tinham vindo da mesma zona, onde tinham sido na sua maioria sapateiros e artesãos que trabalhavam o couro.

Os antepassados da minha avó eram de Constantinopla. Em adolescente, eu costumava cantar a canção do Ritchie Valens «In a Turkish Town» com umas frases acerca «dos misteriosos turcos e as estrelas no céu». Parecia assentar‐me melhor do que «La Bamba», a canção do Ritchie que toda a gente cantava e eu nunca soube porquê. A minha mãe teve até uma amiga chamada Nellie Turk, com quem cresci.

Não havia discos do Ritchie Valens em casa do Ray, «Turkish Town» ou outros. Havia, principalmente, música clássica e bandas de jazz. O Ray comprara a sua colecção inteira de discos a um advogado duvidoso que se estava a divorciar. Havia fugas de Bach e sinfonias de Berlioz — o “Messias” de Handel e a “Polonesa em Lá Maior” de Chopin. Madrigais e peças religiosas, concertos de violino de Darius Milhaud — poemas sinfónicos por virtuosos do piano, serenatas para cordas com temas que faziam lembrar danças de polca.

As danças de polca sempre me fizeram correr o sangue. Era o primeiro tipo de música em altos berros que eu tinha ouvido. Nas noites de sábado, as tavernas enchiam‐se de bandas de polca. Também gostava dos discos do Franz Liszt — a forma como um piano podia soar, parecendo uma orquestra inteira. Uma vez pus a tocar a “Sonata Patética” do Beethoven — era melódica, mas parecia‐se mais com o arrotar, o defecar e outras funções corporais. Era engraçado — parecia quase um desenho animado. Ao ler a capa do disco fiquei a saber que Beethoven tinha sido uma criança‐prodígio, fora explorado pelo pai, e por isso passou a desconfiar de toda a gente durante o resto da sua vida. Ainda assim, não parou de escrever sinfonias.

Eu ouvia também muitos discos de jazz e bebop. Discos de George Russell ou Johnny Cole, Red Garland, Don Byas, Roland Kirk, Gil Evans — Evans tinha gravado uma adaptação da canção do Leadbelly «Ella Speed». Tentei discernir melodias e estruturas. Havia muitas semelhanças entre alguns tipos de jazz e música folk. «Tattoo Bride», «A Drum Is a Woman», «Tourist Point of View» e «Jump for Joy» — todas de Duke Ellington — soavam a música folk sofisticada. O mundo musical estava a tornar‐se maior a cada dia que passava. Havia discos de Dizzy Gillespie, Fats Navarro, Art Farmer e uns fantásticos de Charlie Christian e Benny Goodman. Se precisasse de acordar realmente depressa, punha a «Swing Low Sweet Cadillac» ou a «Umbrella Man» de Dizzy Gillespie. «Hot House» do Charlie Parker era outro dos discos muitos bons para acordar. Havia muito poucas almas por aí que tivessem visto e ouvido Parker a tocar, e parecia que ele lhes tinha transmitido uma essência secreta da vida.

«Ruby, My Dear» de Monk era outro. Monk tocava no Blue Note na 3rd Street com John Ore no baixo e Frankie Dunlop na bateria. Às vezes ele ficava por lá a tocar sozinho ao piano umas coisas que se pareciam com as do Ivory Joe Hunter — uma grande sandes meio comida deixada em cima do piano. Uma vez passei por lá à tarde só para o ouvir — disse‐lhe que tocava música folk umas ruas acima. «Todos tocamos música folk», disse‐me. Mesmo quando andava na vadiagem Monk estava no seu próprio mundo dinâmico. Até nessas alturas inflamava a essência das coisas com nuvens mágicas.

Gostava muito do jazz moderno, de o ouvir nos clubes… mas não segui nem fui apanhado por ele. Não se alimentava de palavras banais com significados especiais. Eu precisava de ouvir coisas claras e simples em bom inglês e as músicas folk eram o que mais me entusiasmava. Tony Bennett cantava em bom inglês e eu gostava de um dos seus discos — aquele chamado Hit Songs of Tony Bennett, que tinha «In the Middle of an Island», «Rags to Riches» e a canção do Hank Williams «Cold, Cold Heart».

A primeira vez que ouvi o Hank, ele estava a cantar no Grand Ole Opry, um programa de rádio transmitido de Nashville aos sábados. O Roy Acuff, que era o MC do programa, foi anunciado pelo locutor como «O Rei da Música Country». Qualquer um podia ser anunciado como «o próximo governador do Tennessee» e o programa publicitava comida para cão e planos de pensão para a velhice. Hank cantou a «Move It On Over», uma canção sobre a vida numa casota de cão, que me soou de forma muito engraçada. Cantou espirituais como «When God Comes and Gathers His Jewels» e «Are You Walking and a‐Talking for the Lord». O som da sua voz atravessou‐me como uma perfuradora eléctrica; consegui arranjar alguns dos seus discos de 78 rotações — «Baby, We’re Really in Love», «Honky Tonkin’» e «Lost Highway» — e toquei‐os vezes sem conta.

Ele era conhecido por «cantor hillbilly24», mas eu não sabia o que isso era. Homer e Jethro eram mais aquilo que eu pensava que hillbilly era. O Hank não era uma cabeça tonta. Não havia nada de apalhaçado nele. Mesmo em jovem, identificava‐me completamente com ele. Não precisava de experimentar nada que Hank fizesse para saber sobre o que é que ele cantava. Nunca tinha visto um pisco‐de‐peito‐ruivo chorar mas conseguia imaginá‐lo e sentia‐me triste.

Quando cantou «the news is all over town», eu soube de que notícias se tratava, ainda que na verdade não soubesse. Assim que pudesse, iria também ao baile gastar as solas dos sapatos. Vim a saber mais tarde que Hank morrera no banco de trás de um carro no dia de Ano Novo, fiz figas, e esperei que não fosse verdade. Mas era verdade. Era como se uma grande árvore tivesse caído. A notícia da morte do Hank foi um murro no estômago. O silêncio cósmico nunca soou de forma tão gritante. Ainda assim, soube instintivamente que a sua voz nunca desapareceria ou definharia — uma voz que lembrava uma bela trompa.

Muito mais tarde, descobriria que Hank tinha vivido com dores tremendas, sofria de graves problemas de coluna — e que a dor devia ser uma tortura. Sabendo isto, ainda é mais impressionante ouvir os seus discos. É quase como se ele desafiasse as leis da gravidade. Quase gastei o disco Luke the Drifter. É aquele em que ele canta e recita parábolas como as Beatitudes. Conseguia ouvi‐lo todo o dia, perder‐me nele, ficar completamente convencido da bondade do homem. Quando ouço o Hank cantar, todo o movimento cessa. O mais suave murmúrio parece um sacrilégio.

Com o tempo, apercebi‐me de que nas canções gravadas do Hank estavam as regras arquetípicas da composição musical poética. As formas arquetípicas são como pilares de mármore e tinham que lá estar. Até as suas palavras — as sílabas estão todas divididas de tal forma que fazem um perfeito sentido matemático. Pode‐se aprender bastante sobre a estrutura de composição ao ouvir os seus discos, eu ouvi‐os vezes sem conta e interiorizei‐a. Daí por alguns anos, Robert Shelton, o crítico de jazz e folk do New York Times, faria uma crítica a uma das minhas actuações e diria qualquer coisa do género «assemelha‐se a uma fusão entre um menino de coro e um beatnik… ele viola todas as regras da composição, excepto a de ter alguma coisa para dizer». As regras, quer Shelton soubesse ou não, eram as regras do Hank, mas o meu propósito não era propriamente quebrá‐las. É que aquilo que eu estava a tentar expressar ia para além da «esfera».”