Eleanor Catton tinha apenas dois livros publicados quando, em 2013, foi distinguida com o Man Booker Prize. Os Luminares, romance que lhe valeu o mais importante galardão literário de língua inglesa, tem mais de 800 páginas, o que fez dele o livro mais longo a ser distinguido com o Booker. Catton tinha apenas 28 anos, o que fez dela a autora mais nova a receber o prémio literário britânico. Dois feitos que fizeram da escritora neo-zelandesa um fenómeno quase instantâneo.

Tímida por natureza, passados cinco anos, Eleanor Catton ainda não aprendeu a lidar com a fama que a apanhou de surpresa em 2013. Para ela, ainda é tudo estranho — as entrevistas, os fãs que enchem plateias para a ouvir, o facto de o seu nome se ter tornado reconhecível por muitos leitores no mundo inteiro. Sentada no Hotel Pestana Casino Park, no Funchal, para onde viajou para participar na oitava edição do Festival Literário da Madeira, Catton explicou ao Observador que foi por temer que toda a experiência a afastasse da realidade e que se tornasse “num desses escritores que sentem que nunca erram”, que demorou vários anos a perceber o que é que queria escrever a seguir. Foi só depois de ler as obras completas de William Shakespeare e de “falsos começos” que o sucessor de Os Luminares começou a ganhar forma.

Birnam Wood é um romance moderno com um título do século XVII (Birnam Wood é o nome da floresta da profecia de Macbeth). Profundamente inspirado pelos problemas dos millenials, geração a que a própria Eleanor Catton pertence, a obra afasta-se da aura misteriosa do segundo romance de Catton e aborda questões contemporâneas. Apesar de ter ficado conhecida por um romance quase histórico (na verdade, muita coisa em Os Luminares não corresponde à realidade), Eleanor Catton admite que o mundo à sua volta afeta a sua escrita. “É muito importante sentir que tenho uma forte base teórica e ideológica”, disse ao Observador. “Um livro é, muitas vezes, uma forma de descobrirmos aquilo em que acreditamos.”

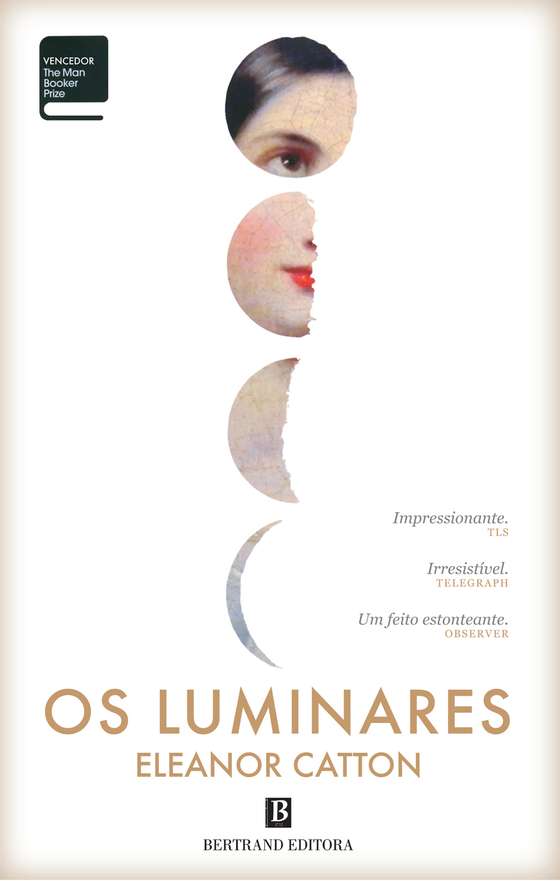

A edição portuguesa de Os Luminares foi publicada em 2014 pela Bertrand Editora. A primeira obra de Eleanor Catton, O Ensaio, foi editada pela em Portugal pela Gradiva

Deu recentemente uma entrevista à Agência Lusa na qual admitiu que tem medo do palco.

Sim [risos], um bocadinho [risos].

Como é que lida com isso? Uma parte do seu trabalho implica participar em festivais literários como este e noutros eventos públicos.

Não é bem medo do palco… Pronto, suponho que seja um bocadinho medo do palco [risos]. É estranho estar em frente a uma audiência, mesmo que seja por pouco tempo. Tenho uma amiga do tempo da faculdade que, depois de se casar, não se conseguia lembrar do dia do casamento do seu ponto de vista. Só se conseguia lembrar de como tinha sido o dia por causa do relato das outras pessoas e das fotografias. Da perspetiva dos convidados, o que é muito estranho. Acho que, quando estamos demasiado preocupados em causar uma boa impressão ou em ter um bom desempenho, perdemos a nossa própria perspetiva. Começamos a prestar mais atenção à forma como vistos pelos outros, e isso pode ser uma experiência distorcida. Pode afastar-nos de nós próprios e levar-nos à paranóia, ao narcisismo. A todas essas armadilhas. Adoro ir a festivais e viajar — acho que é maravilhoso! Mas depois tenho de me afastar durante um tempo e não fazer mais nada a não ser ler [risos].

Costuma ler as notícias sobre os festivais literários em que participa? Preocupa-se com o que é escrito, com o que sai cá para fora?

Antes preocupava-me, depois deixei-me disso. Assim que terminamos uma entrevista, ela fica fora do nosso controlo. Não podemos controlar como é que as pessoas a vão ler e, muitas vezes, nem conseguimos controlar o que é que é escrito e o que é que não é. Temos de aprender a por isso de lado.

Isso significa que ainda não aprendeu a lidar com a fama que alcançou depois de ganhar o Man Booker Prize, em 2013? Continua a ser estranho?

Sim. Na verdade, espero que nunca deixe de ser porque é um prémio tão extraordinário! Foi uma transformação tão grande a de passar de uma escritora razoavelmente obscura para um nome reconhecível. É muito estranho, sim [risos].

Sei que sempre quis ser escritora. Desde pequena. Alguma vez imaginou que fosse atingir o sucesso tão rapidamente?

Não, claro que não. E acho que isso tem sido parte do efeito desestabilizador do prémio. Diverti-me tanto a escrever Os Luminares! Demorei algum tempo a compor o livro. Trabalhei nele durante cinco anos e demorei cerca de três a escrevê-lo. Foi o meu segredo durante tanto tempo e, quando foi publicado, recebeu quase imediatamente toda esta atenção pública! Foi muito desorientador. Deixou de ser uma coisa sobre a qual apenas eu sabia. Acho que sou o tipo de escritora que, assim que acaba alguma coisa, fica imediatamente furiosa com isso. Passadas algumas semanas, quero voltar atrás e mudar tudo! Isso foi algo com o qual tive de aprender a lidar. De certa forma, é preciso aprender a colocar uma vedação à volta [do livro] e dizer: “Isto foi o melhor que consegui fazer”.

▲ Eleanor Catton foi uma das convidadas da oitava edição do Festival Literário da Madeira, onde participou numa mesa redonda com os escritores Sofi Oksanen e José Luís Peixoto

Os Luminares começou com a ideia de um desconhecido que entra num bar.

Sim, surgiu com o início de uma piada.

Como é que partiu daí para criar um romance tão complexo, que tem como base o movimento dos astros e onde todas as personagens estão ligadas entre si?

Teve muitos inícios diferentes. Geralmente, é assim que escrevo — tenho todas estas portas abertas dentro da minha cabeça que penso que davam boas histórias, boas ideias que gostava de explorar mas que, durante muito tempo, não funcionam em conjunto. [Naquela altura,] estava a aprender um pouco sobre Astrologia e a começar a ficar fascinada com o sistema, que é tão coerente e interessante, mitológica e simbolicamente. Um momento importante para mim foi quando li O Castelo dos Destinos Cruzados, de Italo Calvino, que é baseado no baralho do tarot. Fiquei tão irritada com ele porque o achei tão aborrecido! Sei que [Calvino] é uma figura muito importante, mas acho que ele tem trabalhos melhores. O Castelo dos Destinos Cruzados simplesmente não é para mim, mas fez-me pensar: será que temos sempre de sacrificar a história pela forma? Podemos ter uma situação em que a forma e a história funcionam conjuntamente? Podemos ter uma experiência literária que seja barroca, sinfónica, visualmente percetível e entreter sem que tenhamos a sensação de que o tempo está a passar?

E que não seja aborrecida.

Exatamente [risos]! Achei que o Zodíaco era o veículo perfeito para tentar concretizar essa ambição porque, enquanto sistema, é dinâmico. A Terra gira à volta do Sol todos os anos, a Lua gira à volta da Terra todos os meses e a Terra gira sobre si mesma. Todos estes sistemas estão constantemente a interagir uns com os outros e a sucederem-se. Suponho que houvesse outras formas de abordar isto, mas comecei a pensar que o destino se liga, de uma forma muito bonita, com a ideia da corrida ao ouro e das estrelas. A corrida ao ouro implicou andar pela natureza e extrair um metal que estava ali há centenas, talvez até milhares de anos, e há algo predestinado nisso. Acho que, durante alguns anos, tive apenas estas ideias na minha cabeça. Durante esse tempo, fui lendo, consultando as minhas notas, que depois começaram a transformar-se num romance. Mas só depois de muitas leituras.

Porque é que decidiu usar a Astrologia para construir a base do seu romance?

É uma disciplina interessante. Era um sinónimo para Astronomia até há não muito tempo. Se quisermos saber alguma coisa sobre a História da Ciência, a Astrologia é crucial. Mas parece que ganhámos, desde inícios do século XIX, um enorme desprezo pela ideia de que a nossa psicologia pode ser de algum modo determinada por alguma coisa que não está dentro de nós. Considero que a Astrologia é uma espécie de Psicologia primitiva que, com o início da psicanálise, deixou de ser utilizada. [Carl] Jung era um astrólogo dedicado, e ele foi uma figura muito importante para mim quando estava a escrever o livro. Estou muito interessada nesta ideia porque penso que, na era moderna, somos muito arrogantes por causa do nosso individualismo. Não gostamos da ideia de que pode existir alguma coisa maior do que nós próprios, mais importante do que nós próprios. Por causa disso, existem determinadas narrativas que deixaram de ser utilizadas. Acho que a ideia de escrever uma epopeia moderna é praticamente impensável, com deuses que dirigem o curso da história. Íamos odiar isso! Íamos querer ser os deuses [risos].

Porque queremos controlar o nosso próprio destino?

Sim, e penso que isso nos faz um pouco infelizes porque não somos capazes de o fazer. Existe tão pouco que conseguimos de facto controlar ao longo das nossas vidas. Para mim, a grande mudança [em Os Luminares] aconteceu quando começaram a surgir na minha cabeça questões relacionadas com finanças [risos]. Comecei a escrever Os Luminares na altura da crise financeira. Tinha cerca de 20 anos, quase todos os meus amigos eram licenciados em Estudos Ingleses, Escrita Criativa, Teatro ou Filosofia. Sobretudo Humanidades. Olhava para este mundo materialista, onde apenas o dinheiro interessa, e pensava: somos de um tempo diferente. O mundo não quer aquilo que temos para oferecer. Isso deixa-me furiosa e acabei por direcionar isso para Os Luminares. Está lá, no subconsciente do livro.

No seu primeiro livro, O Ensaio, não deixa claro em que tempo ou em que localidade se passa a ação. Em Os Luminares, já não é bem assim: sabemos que a história acontece na altura da corrida ao ouro, no sul da Nova Zelândia. Porque é que escolheu especificamente este período?

Existem algumas razões. A primeira foi que a comunicação instantânea, o facto de podermos procurar qualquer coisa na Internet a qualquer altura, é tão terrível para criar um enredo. Os grandes enredos da história teriam sido facilmente estragados se as personagens pudessem mandar uma mensagem a dizer “hey, vou chegar tarde” ou “não bebas o veneno”. É extremamente difícil escrever um mystery novel [literalmente um “romance de mistério”] nos tempos modernos. Um mystery novel é diferente de um crime novel [“policial”]. A ideia do mistério intrigou-me porque encaixava com as outras ideias que tinha. Portanto, soube que tinha de voltar atrás no tempo, pelo menos a um período pré-contemporâneo. Além disso, sempre tive interesse naquele período da história da Nova Zelândia. A corrida ao ouro foi uma altura interessante. Quando o ouro foi descoberto na Nova Zelândia, já se tinham feito várias corridas ao ouro noutros locais. Os legisladores e magistrados puderam aprender com o que tinha corrido mal no oeste norte-americano e nas jazidas de ouro na Austrália e reprimir aquilo a que chamamos crimes de colarinho azul [cometidos por membros da classe trabalhadora]l, o que acabou por abrir caminho aos crimes de colarinho branco [risos]. Isso fascinou-me. Comecei a entrar no domínio do misterioso, nas histórias de pessoas que cometem fraudes.

Não existe aí um elo de ligação com o presente?

Sim. As Guerras do Ópio [na segunda metade do século XIX], que surgem referidas no livro, acabam por servir de protótipo à forma como se conduzem as relações internacionais nos dias de hoje. Quando pensamos nas corporações modernas, que brincam com os nossos vícios para nos tornarem mais viciados e para querermos comprar cada vez mais produtos seus, na Apple, que cria obsolescência para que, a cada dois anos, compremos uma ficha diferente para os nossos auscultadores — isso são as Guerras do Ópio a acontecer outra vez. A lógica é a mesma. É engraçado que, à medida que a História avança, há diferentes períodos do passado que têm estas estranhas correspondências com o presente. Quando estava a escrever Os Luminares, estava muito interessada nos impérios do século XIX. De certa forma, acho que estamos a atravessar um novo período de imperialismo, mas de um imperialismo virtual.

Acho que a escolha daquele tempo se deveu ao facto de achar que podia servir de teatro para as ideias que tinha. Não queria contar uma história daquele tempo. Há muito pouco n’Os Luminares que esteja historicamente certo. Houve muita coisa que inventei. Claro que o enredo é todo inventado, mas a presença dos chineses, por exemplo, é ligeiramente imprecisa. Eles só chegaram três ou quatro anos depois, mas precisava deles para a história. Uma das coisas interessantes naquele tempo é que a Nova Zelândia era muito multicultural, principalmente em South Island [onde se passa a história]. Havia pessoas de todos os cantos do mundo, mas nenhuma tinha intenções de lá ficar. Queriam apenas construir a sua fortuna e ir embora. Se lá formos agora, encontramos sobretudo brancos e provavelmente cerca de 70% são escoceses.

Uma vez que se perdeu essa multiculturalidade que caracterizava a Nova Zelândia do século XIX, como é que o país tem lidado com a questão dos refugiados e da imigração?

Na minha opinião, a Nova Zelândia não tem sido de todo generosa na questão dos refugiados. Na verdade, acho que a política de refugiados é vergonhosa. Uma vez que é um país tão remoto, o Governo tem podido escolher quem entra e quais os critérios de entrada. As pessoas têm de ter uma ligação familiar no país e têm de ser de determinada parte do mundo. Definitivamente não penso que tenhamos ajudado as crises humanitárias no Médio Oriente, por exemplo. Mas há outro lado da imigração na Nova Zelândia, sobre o qual o meu novo livro fala um pouco. Nos últimos 30, 40 anos, o país tem recebido de braços abertos muitas pessoas ricas. É uma questão difícil porque, por um lado, estão a levar um certo tipo de investimento, mas o dinheiro não é o único tipo de investimento que se pode fazer num país. A Nova Zelândia tem uma das taxas mais altas de crescimento na igualdade no mundo inteiro e parece que agora o país está a atravessar uma espécie de crise de identidade. A imagem da Nova Zelândia sempre foi a de um país onde existe igualdade — foi o primeiro do mundo a dar o voto às mulheres. A ideia de que as coisas são justas e igualitárias sempre fez parte do ethos da Nova Zelândia e agora o país está a acordar para o facto de haver uma forma muito distinta de pensar sobre ele. Não sei exatamente o que está ao virar da esquina mas, neste momento, existe muita resistência e muitas questões falsas a circularem.

Aprender significa sentir que, muitas vezes, não estamos a ir a lado nenhum ou que é tão difícil que parece que estamos perante um desfiladeiro sem fim. O progresso que fazemos surge todo de uma vez ou então parece que não saímos do mesmo sítio. É isso que parece ter acontecido com o mundo nos últimos anos. De repente, olhamos à nossa volta e vemos que estamos num lugar muito diferente daquele onde estávamos, por exemplo, em 1995. É completamente diferente — é um mundo muito mais histérico e paranoico. Nunca tivemos tanta informação instantânea e tantas pessoas a expressarem a sua opinião. Isso é uma bênção e também uma maldição.

▲ Eleanor Catton foi a mais jovem escritora a ser galardoada com o Man Booker Prize, com o romance "Os Luminares". Tinha 28 anos

AFP/Getty Images

Mick Hume falou precisamente sobre isso na terça-feira: apesar de termos acesso a uma grande quantidade de informação, não estamos a ser capazes de aprender nada com ela.

Sim, concordo com ele. Aprender é reconhecer o que não sabemos — isso é uma parte importante. O conhecimento é saber aquilo que sabemos e a sabedoria é saber o que não sabemos. Quase que podemos exportar o nosso pensamento para estes aparelhos que transportamos nos nossos bolsos, já não precisamos de nos lembrar de nada. Quase cada conversa que tenho, acaba com alguém a pesquisar alguma coisa no Google. E porque é que não haveríamos de o fazer? Está logo ali à mão. Quando mergulho no trabalho de um autor de uma época passada, penso: “As nossas mentes são tão moles!”. Mas há coisas boas também — a pluralidade de perspetivas que vemos agora, a ideia de que qualquer pessoa pode pegar num telemóvel e fazer um documentário. Nos dias que correm, toda a gente tem os meios para ser publicado, para divulgar o seu trabalho.

Essas questões afetam-na enquanto escritora?

Sem dúvida. É muito importante sentir que tenho uma forte base teórica e ideológica. Pode até nem ser visível, mas é importante saber por que escrevo o que escrevo. Sei no que acredito. Um livro é, muitas vezes, uma forma de descobrirmos aquilo em que acreditamos. O que estou a escrever agora tem a ver com diferentes gerações. Tecnicamente, sou uma millenial. Nasci em 1985, encaixo nessa categoria. Adoro os meus pais, mas sinto muita raiva geracional em relação à geração deles [baby boomers, nascidos no período que se seguiu ao fim da Segunda Guerra Mundial]. Nasceram no meio de tanta prosperidade que se tornaram independentes assim que se tornaram maiores de idade.

Queria escrever sobre este momento na História da perspetiva de uma pessoa que é ligeiramente mais nova do que eu — a minha personagem é mais nova do que eu. A minha geração está presa numa adolescência que preferia não ter. Gostávamos muito de ser adultos nesta altura das nossas vidas. Tenho 32 anos e a maioria dos meus amigos do tempo da escola secundária ainda vive da mesma maneira que vivia há dez, 15 anos. Muito poucos têm uma casa, por exemplo, e vivem de forma bastante precária. Ao contrário dos baby boomers, que tiveram uma vida adulta mais longa do que qualquer outra geração. Eles vão viver para sempre [risos]! São mais saudáveis, desfizeram-se de toda a rebeldia e têm sido adultos nos últimos 50 anos. Acho que é uma pena, porque esta situação está a roubar à minha geração a possibilidade de ser responsável, de aprender sozinha e de mudar a forma como as coisas são. E não sei como mudar isso, porque parece que o poder está tão fortemente concentrado nas mãos de umas quantas pessoas incrivelmente ricas e poderosas que é impossível detê-las. Estas ideias têm sido muito importantes para perceber o que quero fazer com o próximo livro.

Apesar de ainda não estar terminado, já sabemos que se vai chamar Birnam Wood. O título é uma referência a Macbeth.

Sim, exatamente. É a profecia que é feita a Macbeth. Esta diz que ele será aniquilado quando a floresta de Birnam [“Birnam Wood”] chegar ao castelo, o que ele achou que nunca iria acontecer porque, obviamente, uma floresta não se consegue mexer.

Uma vez que se trata de uma história contemporânea, porque é que decidiu usar uma citação de uma peça de teatro do século XVII como título?

Depois de ganhar o Man Booker Prize, fiquei muito preocupada com a possibilidade de vir a perder a perspetiva que tinha do meu trabalho e a noção do que era boa e má escrita. Por isso, em 2014, embarquei no projeto de ler tudo de Shakespeare. Achei que era uma boa forma de controlar o ego [risos]. Macbeth nunca foi a minha peça favorita.

E qual é a sua peça favorita?

Oh, Ricardo II! Adoro o Rei Lear, mas Ricardo II é a minha peça favorita. À medida que fui relendo Macbeth, comecei a gostar cada vez mais da peça. Sempre a interpretei como sendo uma peça sobre ambição e nunca me relacionei muito com ela porque não me importo muito com esse tema. Mas quando a reli várias vezes, apercebi-me que não é tanto uma peça sobre ambição, mas mais sobre ilusões, sobre quão sedutoras podem ser, sobre o quanto queremos que as coisas sejam categoricamente verdade e sobre quão assustador pode ser o mundo porque nada é categoricamente verdade. Uma profecia que parece dizer uma coisa, pode dizer outra. Quando comecei a ler a peça dessa maneira, apercebi-me de que tinha muito a ver com o nosso tempo. Penso que estamos rodeados de ilusões, de redes virtuais e de coisas que são efemeramente verdade.

Foi difícil escrever um novo romance depois de Os Luminares?

Sim, foi difícil. Não queria tornar-me num desses escritores que, depois de ganharem um grande prémio, sentem que nunca erram e publicam lixo. Não trabalham o suficiente nos romances porque estão bêbedos com a exposição. Não queria mesmo fazer isso e foi por isso que demorou algum tempo. Tive tantos falsos começos. Acho que comecei a escrever o romance umas nove vezes antes de perceber o que é que queria fazer. Outro motivo do atraso foi a adaptação televisiva d’Os Luminares [produzida pela BBC], em que estive a trabalhar. Foi uma experiência tão diferente que acabou por me afastar da ficção durante algum tempo.

O livro já tem data de lançamento? Penso que estava originalmente agendado para o final deste ano.

Espero que seja publicado no próximo ano. Tenho mesmo de o acabar este ano [risos]!

O Observador viajou até ao Funchal a convite do Festival Literário da Madeira (FLM).