Índice

Índice

[Este é o artigo final de uma série de três sobre contradições, equívocos e perversões no mundo do ensino superior e da investigação – o primeiro pode ser lido aqui, o segundo neste link]

A universidade faz alguma coisa por quem a frequenta?

No espaço público português presume-se, sem qualquer vacilação ou reserva, que o ensino superior é inerentemente benéfico para os estudantes e para o país e que, portanto, é desejável que todos os portugueses, independentemente das suas capacidades intelectuais, das suas inclinações e do seu empenho, obtenham pelo menos o grau de licenciado – como se depreende do regozijo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior pela diminuição da percentagem de candidatos ao ensino superior que não obtêm colocação. Assim sendo, ninguém, seja onde for que se situe no espectro político, se atreve a perguntar “a universidade faz alguma coisa por quem a frequenta?”.

Nos EUA, os sociólogos Richard Arum e Josipa Roksa colocaram essa questão e levaram a cabo uma série de estudos e entrevistas, que serviram de base ao livro Academically adrift, publicado em 2011. Arum & Roksa debruçaram-se sobre as competências genéricas que se espera que a universidade inculque nos estudantes – “pensar criticamente, raciocinar analiticamente, resolver problemas e comunicar de forma clara e convincente” – e testaram a sua evolução entre o Outono de 2005 e a Primavera de 2007 recorrendo aos testes criados pelo Collegiate Learning Assessment (CLA), o programa de avaliação de aprendizagens nos estabelecimentos de ensino superior dos EUA. Uma vez que 45% dos alunos não deram mostras de melhorias significativas, concluíram que “o ensino superior americano caracteriza-se por uma aprendizagem limitada ou nula para uma grande proporção dos seus alunos”. Uma segunda fase do estudo, posterior à publicação de Academically adrift, permitiu concluir que, após quatro anos (a duração típica de um curso superior no sistema de ensino dos EUA), 36% dos alunos continuavam a não registar progressos significativos.

O mestre Henricus de Alemannia numa aula na Universidade de Bolonha: iluminura de Laurentius de Voltolina incluída no Liber ethicorum des Henricus de Alemannia, década de 1350

Não são claras as razões para esta ineficácia, mas Arum & Roksa constataram que os alunos declararam estudar em média 12-13 horas por semana, cerca de metade do declarado pelos alunos em inquéritos realizados em 1961, que apuraram uma média de 25 horas por semana. Vários estudos e inquéritos realizados nas universidades americanas no século XXI – nomeadamente o National Survey of Student Engagement – dão conta de um padrão similar. Um inquérito na Universidade da Califórnia apurou uma média semanal de 13 horas de estudo e de 43 horas de “socialização” e “entretenimento”. No artigo “Leisure College, USA”, publicado em Agosto de 2010 pelo American Enterprise Institute, Philip Babcock e Mindy Marks divulgaram resultados análogos e concluíram não haver provas convincentes de que a redução do tempo de estudo tivesse resultado de progressos na tecnologia educacional e que era mais plausível que fosse uma resposta ao declínio dos padrões de exigência.

Aula de teologia na Sorbonne, iluminura do final do século XV

No artigo “Is college too easy?”, da autoria de Daniel de Vise, publicado no The Washington Post de 21 de Maio de 2012, há professores que sugerem que os alunos estudam menos porque muitos deles são obrigados a conciliar estudos e trabalho, mas também há quem, como Richard Vedder, um investigador da economia do ensino superior, afirme que “o que os estudantes obtêm [da universidade] são quatro ou cinco anos de vida de country club”. A verdade é que muitos anúncios a universidades americanas, com a sua ênfase nos equipamentos de lazer e “amenidades” do campus e nas oportunidades para “socialização” e “entretenimento”, pouco se distinguem dos anúncios a country clubs ou campos de férias. Em Portugal, o poder de compra médio não é (apor enquanto) favorável ao conceito de universidade-country club, mas os anúncios a universidades apresentam estas primariamente como espaço de socialização: figuram, invariavelmente, jovens a confraternizar ao ar livre, com roupas informais, arejadas e coloridas (mais sóbrias e recatadas se os anúncios forem à Universidade Católica), posturas relaxadas e semblante sorridente, não a assistir a aulas ou a trabalhar em laboratórios.

Da couve à couve-flor

No artigo “Live and learn: Why we have college”, publicado na revista The New Yorker de 06.06.2011, Louis Menand explanava assim a sua perspectiva da missão da universidade: “A sociedade necessita de um mecanismo que permita separar os seus membros mais inteligentes dos menos inteligentes, tal como uma equipa de atletismo necessita de um mecanismo (por exemplo, um cronómetro) que separe os mais rápidos dos mais lentos. A sociedade quer identificar pessoas inteligentes numa fase precoce, de forma a orientá-los para carreiras que maximizem os seus talentos. Pretende obter o máximo dos seus recursos humanos. A universidade é um processo suficientemente multifacetado e fino para o conseguir”. No final do artigo, reflectindo sobre a massificação do ensino superior, a evolução das motivações primárias dos seus alunos e a diminuição dos níveis de exigência e de empenho, Menand concluiu, que, meio século antes, “era suposto que a universidade fosse árdua. A sua dificuldade era um comprovativo dos seus poderes transformadores”.

Uma das citações mais difundidas de Mark Twain proclama que “uma couve-flor não é mais do que uma couve com educação universitária”. A frase, que provém de uma das suas obras menos conhecidas, o romance Pudd’nhead Wilson (1894), costuma ter uma interpretação contrária ao seu significado. Uma vez que Twain foi um mestre da ironia e da sátira e se notabilizou por desferir ataques demolidores contra as mais veneráveis instituições, costuma assumir-se que a frase pretende desvalorizar e ridicularizar a educação superior. Porém, a citação (que abre o capítulo V e provém do “Pudd’nhead Wilson Calendar”, uma compilação de máximas e reflexões da autoria da personagem que dá título ao livro) raramente é apresentada na forma completa: “O treino é tudo. O pêssego já foi uma amêndoa amarga. Uma couve-flor não é mais do que uma couve com educação universitária”. Neste contexto , fica claro que a couve-flor não é meramente uma couve pretensiosa, cuja “cabeça” inchou desmedidamente por ter passado pelo ensino superior; é um legume substancialmente diferente da “couve original” em termos de aparência, requisitos edafoclimáticos, métodos de cultivo e colheita, sabor, textura e valor nutritivo, pelo que tem aplicações culinárias também substancialmente diferentes, ainda que a não deixe de pertencer à espécie Brassica oleracea, tal como o repolho, os brócolos, as couves-de-bruxelas e as várias outras formas derivadas da “couve original”. Ou seja, sob o seu tom leve e jocoso, a frase está em linha com a conclusão de Louis Menand acima reproduzida e exprime a crença de que a universidade serve para produzir mudanças profundas e decisivas – e para melhor – nos seus alunos.

Hoje, com a educação-centrada-no-aluno, ninguém ousa submeter os frágeis e preciosos egos dos jovens a provações susceptíveis de os alterar de algum modo, ou de os confrontar com informação ou ideias remotamente susceptíveis de os perturbar, ofender ou traumatizar, tendência que – primeiro nos EUA e, progressivamente, no resto do mundo ocidental – acabou por deixar as universidades manietadas 1) pela obrigação de moldar o ensino às idiossincrasias identitárias e à bagagem cultural dos seus alunos e 2) por conceitos aberrantes como “trigger warning”, “safe space” e “linguagem inclusiva” (ver capítulo “O papel da academia” em Como a “identidade” se converte em dogma e cegueira e capítulo “O esvaziamento da universidade” em Platão, Nietzsche e Mick Jagger: Entre guerras culturais e crises civilizacionais).

Por outro lado, a perspectiva de Menand da universidade como meio de selecção dos mais dotados intelectualmente deixará horrorizadas as gentes bem-pensantes do nosso tempo e suscitará acusações de “elitismo”, “classismo” e “darwinismo social”, sobretudo no lado esquerdo do espectro político, que, no domínio da educação, pretende substituir o nobre e salutar princípio da igualdade de oportunidades pelo castrador princípio da igualdade de resultados.

A fim de alcançar a igualdade de resultados, há que 1) converter a escola num lodaçal desmotivante para os melhores alunos (por exemplo, desenhando os curricula, não em função do saber nessa área, mas do que é relevante para os interesses dos alunos vindos de “meios desfavorecidos” – o que pode incluir rap, ténis de marca e graffiti) e 2) implementar sistemas de avaliação tão frouxos e permissivos que esbatem as diferenças entre os melhores e os piores alunos (por exemplo, removendo dos testes e exames a avaliação das aptidões linguísticas ou literárias dos alunos e apostando nas perguntas com resposta de escolha múltipla), e 3) nalguns níveis de ensino, abolindo a avaliação de todo. Assim se cria uma escola paradisíaca, em que ninguém fica para trás, todos cruzam a meta em 1.º lugar ex-aequo e todos são felizes. Esta mundividência angelical impregna a (tristemente célebre) frase de Catarina Martins, numa entrevista, em que exprimiu preferência por “ser operada por um cirurgião que, em vez de testado na escola, tenha sido feliz na escola” (proclamação de que Catarina Martins parece orgulhar-se, uma vez que a retomou em 2015, no artigo “Seis razões para acabar de vez com os exames do básico”, publicado no Esquerda.net).

A lógica niveladora e anti-selectiva da extrema-esquerda apresenta-se envolta nas vestes resplandecentes da promoção da inclusão e do combate à desigualdade e ao privilégio do dinheiro e do nascimento, mas acaba por produzir o resultado inverso: a terraplenagem pedagógica converte a escola num percurso aprazível, de baixa exigência, sem subidas íngremes, nem “prémios de montanha”, nem “metas volantes”, no final do qual todos recebem uma “camisola amarela”, o que faz com que as “camisolas amarelas” fiquem, do ponto de vista do potencial empregador, completamente esvaziadas de valor. Conscientes disto, as famílias com meios financeiros tratarão de colocar os filhos nos colégios privados ou de assegurar-lhes as explicações que permitem aceder aos cursos “de elite”, que são os que continuam a ser valorizados pelo mercado de emprego e onde se forja o “networking” que permite aceder a cargos bem remunerados nas empresas e no aparelho do Estado. É assim que, com as melhores intenções, se destrói o papel da escola como “elevador social”.

Em síntese: a “pedagogia” que promove o facilitismo em nome da igualdade e da inclusividade corroeu primeiro o ensino básico e secundário e alastrou depois ao ensino superior, onde muitos cursos se limitam a acolher couves e, três ou cinco anos e dezenas de milhares de euros depois, a devolver couves à sociedade.

A “paixão” pela investigação

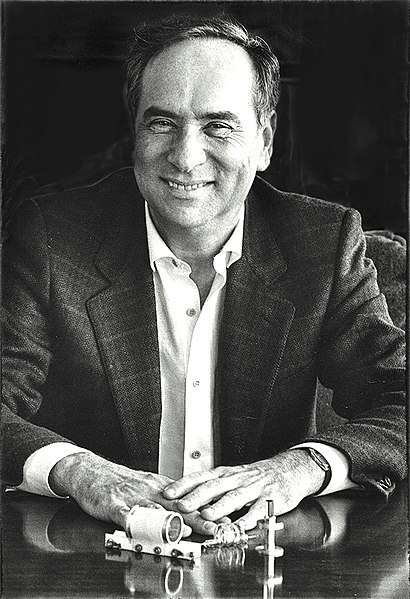

É indiscutível que a investigação é crucial para o progresso da economia e do bem-estar e que os países mais prósperos são também os que consagram maior parcela do seu PIB a investigação (com eventual excepção das petromonarquias, que foram contempladas com um jackpot no jogo da distribuição de recursos naturais e que, vivendo confortavelmente de rendimentos, não têm tais preocupações). Também há investigação que, sem ter consequências directas nas esferas da economia e do bem-estar, contribui para dilatar e aprofundar a nossa compreensão do cosmos e de nós mesmos, o que não é menos estimável e ainda pode gerar benefícios materiais no futuro, quando se perceber que o que pareciam ser apenas elucubrações abstractas têm, afinal, aplicação prática, como foi o caso do laser, desenvolvido pelo físico Theodore Maiman na viragem das décadas de 1950-60, tendo por base descobertas no domínio puramente teórico feitas décadas antes por Max Planck (que, em 1900, propusera que a energia da radiação electromagnética era emitida em unidades discretas, não num contínuo) e por Albert Einstein (que, num artigo de 1917, previra que seria possível estimular electrões a emitir luz num comprimento de onda específico).

O físico Theodore Maiman em 1965, com um protótipo do laser por si desenvolvido

Porém, muita investigação não produz nenhum destes efeitos e limita-se a ser um ganha-pão e uma carreira para quem nela trabalha (ver capítulo “Ciência de treta” em Maus trabalhos: O que são, de onde vêm e que consequências têm?). A primeira grande dificuldade, para um investigador em início de carreira, está em encontrar um nicho que não esteja ainda muito povoado, mas, se por um lado a população mundial de investigadores tem crescido fortemente nas últimas décadas, por outro, a ciência tem vindo a tornar-se cada vez mais fragmentada e especializada e, como um fractal, vai sempre abrindo novas oportunidades de emprego. Uma vez conquistada uma reputação de especialista e uma vinculação laboral segura a uma universidade ou centro de investigação, é possível a um investigador sem gosto nem talento passar décadas a produzir estudos e artigos inconclusivos, inconsequentes e irrelevantes, sem que o seu prestígio seja abalado e sem que o seu lugar seja posto em causa.

“O alquimista”, por Joseph Wright of Derby, 1771

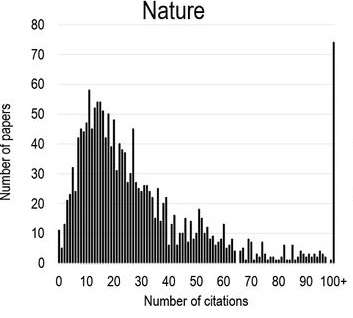

Durante muito tempo, um “investigador” desta estirpe poderia, se o quisesse, levar uma santa vida, interrompida bissextamente pela preparação de uma comunicação (geralmente recauchutada a partir de uma anterior) de forma a ter pretexto para viajar a expensas da universidade para um congresso no estrangeiro, de preferência num local distante e “exótico” ou com apetecível oferta turística (o que na gíria académica é conhecido como “turismo científico”). Todavia, a lógica quantificadora e a obsessão com rankings também tomou conta da academia e esta passou a pressionar constantemente os seus docentes e investigadores para produzirem estudos, comunicações e artigos. E para que não houvesse investigadores e estabelecimentos de ensino a ascender nos rankings internacionais de universidades graças à produção de dúzias de estudos sumários e atabalhoados destinados à publicação em revistas obscuras e com crivos editoriais relaxados, os critérios de avaliação da produção científica para efeitos do estabelecimento de rankings foram sendo apertados: assim, atribui-se maior peso aos artigos científicos publicados em revistas com “revisão pelos pares” (peer review); dentro destas, as publicações em revistas conceituadas (e, logo, mais exigentes e selectivas) são mais valorizadas nos mecanismos de pontuação; e um artigo que suscite numerosas citações noutros artigos (tanto melhor se forem artigos publicados em revistas prestigiadas) é mais valorizado do que um artigo que passe completamente despercebido à comunidade científica.

Frequência de citações por artigo registadas em 2015 relativas a artigos publicados na revista Nature em 2013-14]

Publicar ou perecer

A imposição de um regime “stakhanovista” à produção académica terá perturbado o dolce far niente de alguns docentes e investigadores, mas não tem o poder de converter mangas-de-alpaca amorfos e lerdos em Einsteins. Alguns interpretaram o imperativo da produtividade de forma cínica e calculista e gizaram estratégias que lhes permitem obter o máximo de publicações e citações com o mínimo de esforço, nomeadamente através da maximização da reciclagem de artigos (um único estudo, bem “espremido”, pode sustentar toda uma carreira) e da dilatação do número de co-autores de cada artigo.

A notória tendência de crescimento do número de co-autores nas últimas décadas pode ser interpretada como um sinal de que a comunidade científica trocou uma mentalidade individualista, competitiva e isolacionista por uma postura de abertura, cooperação e globalismo, mas é também uma forma expedita de “insuflar” as estatísticas de produção científica, quer para o investigador quer para a universidade em que trabalha. O fenómeno ganhou proporções tão escandalosas que, em 2001, o cientista de informação e bibliometrista Blaise Cronin cunhou um termo para o designar: “hyperauthorship”. Convencionou-se que a “hiperautoria” começa quando um artigo tem 50 autores, havendo artigos que podem ultrapassar um milhar de autores (entre 2017 e 2022 publicaram-se 1315 destes artigos) e um artigo sobre física atingiu o número de 5514 autores (cuja lista de nomes e afiliações académicas ocupou 24 das 33 páginas do artigo). A tendência para a acumulação de co-autores tem sido alvo de vários estudos: um deles, por George Choueiry, analisou os mais de 100.000 artigos sobre ciências biomédicas disponíveis no website PubMed Central e apurou que o número médio de autores por artigo aumentou de 3 para 6 só nos últimos 20 anos e que a percentagem de artigos com um único autor caiu de 33.9% em 2002 para 2.1% em 2021.

Gráfico A: Evolução do número médio de autores por artigo, consoante as áreas científicas. Gráfico B: Evolução do número de artigos publicado por cada autor nos primeiros 15 anos de actividade. Áreas científicas: ma: matemática; es: ciências da Terra e do espaço, ph: física, ch: química, bi: biologia, bm: investigação biomédica, cm: medicina clínica, ps: psicologia, so: ciências sociais, ah: artes e humanidades

A “metrics mania”, a ênfase na produtividade e a conexão que foi estabelecida entre publicação e promoções, remunerações e financiamentos lançou investigadores e universidades num frenesim que é frequentemente designado como “publicar ou perecer” (publish or perish) e que propicia a proliferação de vários tipos de fraudes. Há universidades com muito dinheiro, sem prestígio e que se situam nas regiões inferiores dos rankings que aliciam investigadores muito publicados e citados para fingirem que fazem parte da sua equipa; há quem venda co-autorias a outros investigadores necessitados de dilatar o seu curriculum (a tarifa varia consoante o lugar em que o nome do cliente surge na lista de co-autores); há, reciprocamente, quem tente subornar investigadores de renome para ser aceite como co-autor de um dos seus artigos; e há quem se especialize na contrafacção de pseudo-estudos (resultantes da colagem e recombinação de estudos já publicados) e na venda da respectiva autoria (integral ou parcial) a investigadores “necessitados”. Este mercadejar do prestígio científico tanto é feito por “empreendedores” individuais como por “fábricas clandestinas de estudos”, a maior parte das quais têm sede na Índia. Uma destas “fábricas”, quando abordada por um jornalista do El País (ver Un científico que publica un estudio cada dos días muestra el lado más oscuro de la ), não só lhe apresentou, prontamente, propostas de co-autoria de artigos em diversas áreas científicas, como informou que garantia a publicação dos artigos em questão em revistas científicas de prestígio, o que sugere que também as editoras científicas são cúmplices deste embuste à escala planetária.

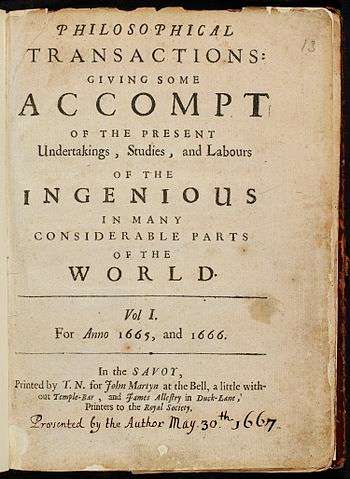

Capa do vol. I, publicado em Londres a 6 de Março de 1665, das Philosophical Transactions of the Royal Society, consideradas como a primeira revista científica da história. Acolheu artigos de Isaac Newton, Benjamin Franklin, Charles Darwin, Alan Turing e Stephen Hawking e continua a ser publicada nos nossos dias

Um dos campeões da produção científica é o químico espanhol Rafael Luque, da Universidade de Córdova, que é autor de 700 artigos (segundo contagem realizada no final de Março de 2023), 58 dos quais só no primeiro trimestre de 2023 (o que dá uma média de um artigo publicado a cada 37 horas). Este Stakhanov da química tornou-se notícia em 2023, ao ser suspenso por um período de 13 anos pela Universidade de Córdova, não por ser hiperprolífico, mas por, apesar de ter um contrato de exclusividade com esta universidade, ter (alegadamente) recebido dinheiro da Universidade Rei Saud, em Riad, e da Universidade Russa da Amizade dos Povos (um nome que ecoa as pretensões universalistas e amistosas da era soviética), de Moscovo, para que o seu nome figurasse no corpo docente dessas instituições (ver Suspendido de empleo y sueldo por 13 años uno de los científicos más citados del mundo, el español Rafael Luque). Luque não só não pareceu afectado pela sanção, como deu uma resposta sobranceira que ilustra bem qual a mentalidade que tomou conta da investigação universitária do século XXI: “Sem mim, a Universidade de Córdova irá cair 300 lugares no ranking de Shanghai [um dos rankings de universidades com maior notoriedade]. Deram um tiro no próprio pé”.

Luque não é o autor mais publicado do mundo, nem sequer de Espanha – este último título vai para José Manuel Lorenzo, director de investigação do Centro Tecnolóxico da Carne (CTC), em Ourense (Galiza) e que publicou 176 artigos em 2022 (contra “apenas” uma centena de Luque). Um ex-colaborador de Lorenzo (citado no mencionado artigo de El País) afirmou que, a partir de 2018, o CTC se converteu numa “fábrica de salsichas”, uma imagem feliz onde confluem o ramo de saber do CTC e a produção industrial de artigos científicos.

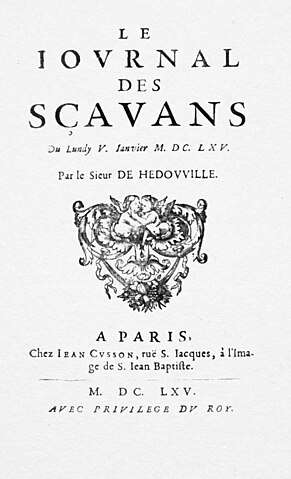

Capa do vol. I, publicado em Paris a 5 de Janeiro de 1665, do Journal des Sçavans, que disputa a primazia das Philosophical Transactions of the Royal Society como primeira revista científica da história. Embora tenha iniciado publicação dois meses antes da congénere inglesa, repartia-se entre ciência e literatura, o que permite às Philosophical Transactions reclamarem ser a primeira revista dedicada exclusivamente a assuntos científicos

Falsificação de dados: a ponta do iceberg

A pressão para publicar pode ainda produzir outro tipo de fraude: a falsificação de dados de forma a que se encaixem nas teorias e premissas dos investigadores. Este tipo de fraude é de difícil detecção e só é notado quando os investigadores são tão ineptos que deixam nos dados experimentais que divulgam marcas da “tortura” a que os sujeitaram.

A credibilidade dos estudos na área da psicologia já há muito era ensombrada por dois grandes problemas: 1) o forte enviesamento de amostragem, decorrente de os objectos da esmagadora maioria dos estudos serem adolescentes e jovens adultos americanos a frequentar cursos universitários de psicologia, um grupo tão peculiar que limita seriamente a extrapolação das conclusões dos estudos para outras culturas, níveis de instrução, escalões etários, etc.; e 2) a “crise da replicação”, ou seja, o facto de os resultados obtidos pela maioria dos estudos não serem confirmados por outros investigadores que os replicam (ver capítulo “Ciência de treta” em Maus trabalhos: O que são, de onde vêm e que consequências têm?), um problema suficientemente grave para que a ciência cunhasse um termo para ele. A “crise da replicação” (replication crisis) também afecta a medicina (como demonstrou John Ioannidis em 2005 no artigo “Why most published research findings are false?”) e, em menor medida, a economia, mas é na psicologia que regista maior intensidade.

Foi na psicologia que estoirou, em Junho passado, um escândalo de manipulação de dados, protagonizado pela especialista em ciências comportamentais Francesca Gino, uma das mais conceituadas professoras da incensada Harvard Business School. Poucos dias após a revelação da existência de manipulação num artigo de Gino publicado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences, um blog identificou, de forma circunstanciada, falsificações de dados experimentais em quatro artigos de Gino publicados ao longo de uma década e manifestou a sua convicção de que “muitos mais artigos assinados por Gino contêm dados falsificados. Talvez sejam dúzias de artigos”. O mais irónico neste caso é que a área de estudo de Gino é… a honestidade (ver Harvard professor who studies honesty accused of falsifying data in studies).

A Baker Library da Harvard Business School, instituição que ocupa sistematicamente os lugares cimeiros dos rankings internacionais de business schools

A Universidade de Stanford, uma das grandes rivais de Harvard na luta pelo topo dos rankings internacionais, não teve motivos para ficar a rir-se do escândalo envolvendo Gino, pois, em Julho, o seu presidente, o neurocientista Marc Tessier-Lavigne, anunciou a sua demissão, na sequência de uma investigação a falsificação de dados num artigo sobre doença de Alzheimer de que é co-autor. A investigação não conseguiu provar que tivesse sido Tessier-Lavigne a falsificar os dados, mas demonstrou que vários dos artigos que publicara enfermavam de “erros graves” e identificou “uma frequência invulgar de manipulação de dados experimentais e/ou práticas científicas inadequadas” em vários laboratórios que Tessier-Lavigne dirigiu ao longo da carreira (ver Stanford head to resign after data manipulation probe). O caso de Tessier-Lavigne é sintomático da permissividade com que a comunidade científica trata a fraude académica, uma vez que as primeiras denúncias públicas relativas a artigos da sua autoria surgiram em 2015 e não foram empreendidas diligências sérias para investigar a produção científica de Tessier-Lavigne até 2023 (ver The research scandal at Stanford is more common than you think).

Praça principal do Central Campus da Universidade de Stanford, instituição que produziu 22 Prémios Nobel e teve entre os seus alunos Herbert Hoover (presidente dos EUA), Condoleezza Rice (Secretária de Estado de George W. Bush), Sergey Brin e Larry Page (co-fundadores da Google/Alphabet) e Rishi Sunak

Estes casos envolvendo investigadores proeminentes com longo historial de fraude académica anos fazem nascer a suspeita de que esta é prática relativamente comum na comunidade científica – afinal, quem está no início da carreira, na base da pirâmide académica e sem argumentos para obter financiamento para projectos tem mais motivos para cometer fraude do que quem está no topo, pois precisa de publicar artigos, de preferência com “descobertas” relevantes, para não definhar na obscuridade (embora também possa argumentar-se que estar no topo confere uma sensação de impunidade que propicia que se dêem passos arriscados).

Um estudo publicado em Outubro de 2018 por Jeffrey Brainard e Jia You, apurou que no período 2012-2018 apenas 0.04% dos artigos científicos publicados foram retirados por lhes terem sido identificadas faltas graves, das quais cerca de metade foram inadvertidas, e a outra metade envolvendo fraude. A taxa de retirada de artigos foi o dobro da registada no período 2003-2009, mas, de qualquer modo, quatro artigos em cada 10.000 é um valor ínfimo e Brainard & You concluem que o aumento da taxa parece dever-se não ao aumento da fraude mas a um escrutínio mais apertado pela parte das revistas científicas.

Nesta perspectiva, a fachada do edifício académico parece praticamente imaculada, mas quem sabe o que se passa atrás dela? Um estudo sobre manipulação de dados encontrou indícios de manipulação de dados em mais de 3% dos artigos analisados – mas se estes correspondem apenas aos manipuladores incompetentes ou desleixados, qual será a percentagem total de manipuladores? Num inquérito (anónimo) sobre práticas de investigação, realizado em 2020 na Holanda e a que responderam 6800 cientistas, 8% admitiram falsificar ou inventar dados e 51% admitiram ter práticas “questionáveis”. Se isto é o que é admitido, quantos o farão sem o admitir? E qual será a percentagem de consciências tranquilas entre os 57.000 cientistas que não responderam ao inquérito?

Da espiritualidade do snowboarding à possibilidade de unicórnios

Tão lesivas para a qualidade da investigação científica como as fraudes académicas são os fiascos académicos, isto é, os estudos e teses que, embora sendo realizados de forma honesta, são tão mal concebidos e executados, ou são tão enviesados por preconceitos, ou têm assuntos tão abstrusos, ou são tão redundantes ou perfunctórios, que não dão qualquer contributo para a ciência.

Hoje em dia, parte da “investigação” nas áreas das Ciências Sociais e Humanidades – a que versa temas (na berra) como colonialismo, pós-colonialismo, racismo, identidade de género, feminismo – está mais próxima do activismo político e identitário do que da ciência e há centros de investigação cujo parti-pris ideológico é tão marcado que não é difícil adivinhar as conclusões a que chegam os estudos nele conduzidos, o que é uma absoluta subversão do conceito de ciência (ver capítulo “O papel da academia” em Como a “identidade” se converte em dogma e cegueira).

Uma fracção substancial dos artigos, comunicações e teses produzidos nas áreas das Ciências Sociais e Humanidades tendem a ter uma natureza insubstancial, não passando de uma opinião (nem sempre lúcida ou consequente) sobre um tema (preferencialmente obscuro e irrelevante), expressa de forma arrebicada e perifrástica e sustentada por um vistoso aparato de notas e referências bibliográficas. Para tentar conferir uma aura de respeitabilidade a tão inanes divagações, é usual que este tipo de “objectos” recorra a teorias, conceitos, terminologia e ademanes provenientes dos pensadores pós-modernistas franceses – Roland Barthes, Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Michel Foucault, Félix Guattari, Luce Irigaray, Julia Kristeva, Jacques Lacan, Bruno Latour, Jean-François Lyotard et al. –, que continuam a ser considerados como faróis intelectuais neste domínio, apesar de a fragilidade, pretensão e vacuidade (e até franca imbecilidade) dos seus escritos ter vindo a ser denunciada há décadas – nomeadamente por Alan Sokal e Jean Bricmont (em Imposturas intelectuais, de 1997, editado em Portugal pela Gradiva) e por Roger Scruton, que acusa estes pensadores de “fornecerem à calvície intelectual uma vistosa peruca de cabelo comprido”.

Os títulos de algumas teses académicas nesta área bastam para dar conta do “estado da arte”:

● “Age of Arrakis: State apparatuses and Foucauldian biopolitics in Frank Herbert’s Dune” (Universidade de Estocolmo), uma análise “biopolítica” (com a imprescindível vénia a Michel Foucault) do sistema de governo da sociedade interestelar com capital no planeta Arrakis concebida por Frank Herbert no romance de ficção científica Dune.

● “The spirituality of snowboarding” (Kingston University, Londres), que descobriu que muitos snowboarders vivenciam sensações de transcendência e de experiências fora-do-corpo (a história das religiões e da civilização teria sido certamente diferente se Cristo tivesse nascido no Canadá e não na Galileia).

● “The possibility of unicorns: Kripke vs. Dummett” (King’s College, Londres), que confronta os argumentos dos filósofos Saul Kripke e Michael Dummett sobre a possibilidade de existência ou não de unicórnios (Dummett acha que sim, Carlos Moedas também).

Virgem e unicórnio, fresco na Palazzo Farnese, em Roma, por Domenichino (Domenico Zampieri), c.1602

●”Jesus Potter Harry Christ” (Universidade Nacional de Chen Kung, Taiwan) defende que existem imensos pontos em comum entre Jesus Cristo e Harry Potter; a tese foi depois convertida num livro (auto-editado) que venceu o Next Gen Indie Book Award de 2011 (estranhamente, na categoria “Não-Ficção Religiosa”, não na de “Humor Involuntário”).

● “O gesto da travessia e o contacto com o ritmo vital: Sobrevivências do ekstasis no cinema” (Universidade Nova de Lisboa), que argumenta que “o ekstasis do atravessamento ritual de mundos e do contacto com o ritmo vital – estar deslocado, fora do lugar ou de si mesmo – é o pathos que as imagens portam e transportam através do gesto fundamental da travessia. Esta, por seu turno, é constituída por uma montagem de outros gestos: o gesto de abalar e o gesto de respirar” (há que reconhecer que é um argumento inatacável).

● “Wet and sticky: A novel model for computer-based painting” (Universidade de Glasgow) propõe formas de elevar a pintura de quadros por robots a um novo patamar, ao entrar em consideração com a natureza material das tintas (nomeadamente a sua humidade e viscosidade) e não apenas com o parâmetro cor, que dominara até então (1991) as preocupações da pintura robótica.

● “A sociolinguistic analysis of gossip among female characters in Gossip Girl Season 1” (Universidade de Yogyakarta, na Indonésia), uma análise sociolinguística da mexeriquice entre as personagens femininas da série televisiva Gossip Girl, que conclui que, no que respeita às funções da mexeriquice, “a principal é providenciar informação, uma vez que a principal função da mexeriquice é providenciar informação” (mais tautológico é impossível).

Detritos à deriva no oceano do conhecimento

Se, nas Humanidades e Ciências Sociais é este o panorama, nada garante que nas ciências mais objectivas a produção académica dê contributos válidos para o avanço do conhecimento, nem mesmo quando é submetida ao crivo da peer review. Muitos dos artigos gerados pela comunidade científica correspondem meramente ao cumprimento de uma obrigação burocrática (comprovar formalmente que o investigador é um membro útil e activo da sua universidade ou instituto) e, uma vez publicados, ninguém irá citá-los, nem sequer dar pela sua existência no meio dos 2.5 milhões de artigos científicos que são vomitados anualmente por cerca de 30.000 revistas especializadas, diluindo-se no vasto oceano de 50 milhões de artigos gerados em quatro séculos e meio de produção científica formal (o caudal anual de novos artigos aumentou prodigiosamente nos anos mais recentes).

O cidadão/contribuinte comum vive alheado do facto de, pelo mundo fora, haver criaturas de bata branca em laboratórios a gastar recursos públicos para produzir estudos como:

● “Impact of wet underwear on thermoregulatory responses and thermal comfort in the cold”, publicado em 1994 na revista Ergonomics e que conclui (surpreendentemente) que usar roupa interior molhada quando está tempo frio é desconfortável.

● “Pigeon’s discrimination of paintings by Monet and Picasso”, publicado em 1995 no Journal of the Experimental Analysis of Behavior e que conclui que os pombos são capazes não só de distinguir entre pinturas de Monet e Picasso, como de perceber que Monet tem mais afinidades com Cézanne e Renoir do que com Braque e Matisse (em breve a curadoria de exposições de artes plásticas poderá ser entregue a pombos – se não o é já).

● “Are full or empty beer bottles sturdier and does their fracture-threshold suffice to break the human skull?”, publicado em 2009 no Journal of Forensic and Legal Medicine e que compara os impactos no crânio humano causados por garrafas de cerveja vazias e cheias (é o tipo de estudo que só ocorre a quem sofreu uma concussão cerebral ao ser atingido na cabeça por uma garrafa de cerveja).

● “Blink-free photos, guaranteed”, publicado em 2006 na revista Velocity e que calcula, com um grau de confiança de 99%, o número mínimo de fotos de grupo que têm de ser tiradas para que, em pelo menos uma delas, nenhum dos circunstantes seja apanhado de olhos fechados.

● “A comparison of jump performances of the dog flea, Ctenocephalides canis (Curtis, 1826) and the cat flea, Ctenocephalides felis felis (Bouché, 1835)”, publicado em 2000 na revista Veterinary Parasitology e que avalia quão alto são capazes de saltar as pulgas dos cães e dos gatos (spoiler: as dos cães ganham, com 25 cm, contra 17 cm das dos gatos).

Ctenocephalides felis, a pulga do gato; a designação pode induzir em erro, pois esta pulga também parasita cães (na verdade, 90% das pulgas encontradas nos cães são pulgas dos gatos) e a Ctenocephalides canis, a pulga do cão, também é encontrada em gatos

● “Momentous sprint at the 2156 Olympics”, publicado em 2004 na Nature (até uma revista respeitável tem deslizes…) e que prevê que em 2156 um mulher será capaz, pela primeira vez, de bater o tempo dos homens na corrida de 100 metros.

● “Will humans swin faster or slower in syrup?”, publicado em 2004 no American Institute of Chemical Engineers Journal e que concluiu que o ser humano nada tão rapidamente na água como em xarope (talvez nos Jogos Olímpicos de 2156 a natação em xarope já seja reconhecida como modalidade olímpica).

● “Cure for a headache”, publicado em 2002 no British Journal of Ophthalmology e que se interroga porque não sofrem os pica-paus de dor de cabeça quando passam os dias a percutir troncos furiosamente (uma das explicações adiantadas é terem um cérebro pequeno – os pica-paus, entenda-se).

● “The nature of navel fluff”, publicado em 2009 na revista Medical Hypotheses e que se debruçou sobre o cotão que se acumula nos umbigos masculinos; o estudo, que se estendeu por quatro anos, concluiu que o cotão resulta de a pilosidade abdominal promover a remoção de fibras do vestuário e concentrá-las no umbigo (a humanidade pode, finalmente, dormir descansada sem este enigma a atormentá-la).

● “The geocentric model of the Earth: Physics and astronomy arguments”, publicado em 2016 no The International Journal of Science and Technoledge, que apresenta argumentos em favor da teoria da teoria geocêntrica e identifica na teoria heliocêntrica falhas graves que obrigam a descartá-la (o artigo é mesmo de 2016, não de 1016).

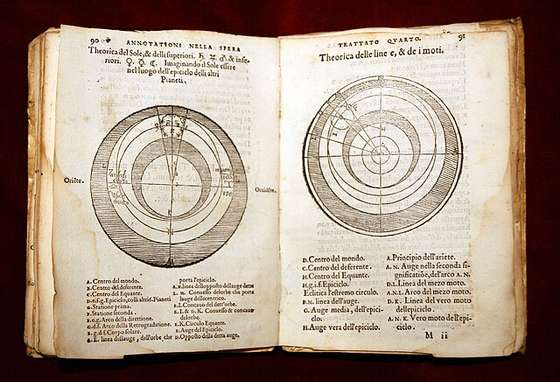

O modelo geocêntrico em Annotazione sopra la Lettione della Spera del Sacrobosco (1550), comentário a um dos mais influentes tratados medievais sobre astronomia, o De sphaera mundi ou Tratactus de sphaera (c.1230), de Johannes de Sacrobosco (também conhecido como John of Holywood)

Mesmo que não sejam tóxicos, os artigos perfunctórios, inúteis ou estultos são um empecilho na pesquisa bibliográfica, uma vez que obrigam a que se despenda algum tempo a lê-los, até se perceber a sua natureza. Tal como têm sido desenvolvidos dispositivos para remoção de plásticos do mar, seria bem-vindo um dispositivo que identificasse e recolhesse os estudos-emplastro e os sepultasse num arquivo morto no fundo do oceano do conhecimento.

Perante este tipo de “produção científica”, é legítimo que nos perguntemos como pode a comunidade académica ficar indiferente a algo que a desprestigie e desvia recursos da investigação séria. As razões são várias: alheamento resultante da hiperespecialização académica, corporativismo, jogos de poder e pactos tácitos de não-agressão (“se eu puser em questão a pertinência, a utilidade ou a honestidade intelectual do trabalho de um colega, quem sabe se amanhã não será o meu trabalho a ser posto em causa?”). Nos corredores e nas cafetarias das universidades poderão circular piadas maldosas sobre alguns destes investigadores, mas nos conselhos directivos, científicos e pedagógicos ninguém ousará denunciá-los ou contrariá-los – na verdade, até acontece que alguns destes “robustos talentos” sejam nomeados para presidir a estes órgãos de gestão da academia.

Dessacralizar a academia

A investigação e o ensino superior gozam de uma benevolência acrítica pela parte do cidadão médio, dos media e dos políticos e é consensual no espaço público que quanto mais se gastar em investigação e no ensino superior, melhor é.

Ora, se a investigação e o ensino superior têm indiscutível valor para a sociedade, tal não significa que devamos sacralizá-los. A sacralização tolda a visão, leva-nos a repetir lugares comuns sem fundamento como se fossem verdades inquestionáveis e a considerar tudo “por atacado”, prescindindo de fazer juízos caso a caso. Ora, tal como as crianças nem sempre dizem a verdade (muitas são mesmo mestres da mentira e da manipulação), a poesia não é toda sublime (a maioria é pavorosamente kitsch) e nem todos os livros são tesouros de cultura e conhecimento (uma elevada percentagem dos que reinam nos tops de vendas só têm aplicação como calços de mesas ou combustível de lareira), muitos estudos científicos não descobrem nada de jeito e muitos alunos que concluem o ensino superior estão longe de poderem ser classificados como “cérebros”.

Os académicos e os investigadores não são iluminados nem infalíveis e estão sujeitos à Segunda Lei Fundamental da Estupidez, enunciada por Carlo M. Cipolla, que estabelece que “a probabilidade de uma certa pessoa ser estúpida é independente de qualquer outra característica dessa mesma pessoa”. No ensaio (chistoso) em que formula as Três Leis Fundamentais, Cipolla afirma que, ao estudar-se a prevalência da estupidez na universidade se apurou que a fracção de estúpidos era idêntica nas quatro grandes categorias consideradas – contínuos, empregados, estudantes e corpo docente – e conclui “A Segunda Lei Fundamental é uma lei de ferro e não admite excepções”.

Uranienborg, situado na ilha de Hven, entre a Dinamarca e a Suécia, e construído em 1576-80, segundo as especificações do astrónomo Tycho Brahe e financiado por Frederico II da Dinamarca, é considerado o primeiro centro de investigação do mundo – e também o primeiro observatório astronómico construído de raiz na Europa

As palavras generosas com que os governantes portugueses costumam obsequiar a investigação e o ensino superior nos discursos públicos não têm sido acompanhadas por verbas de generosidade equivalente, mas não será a costumeira estratégia de despejar dinheiro a esmo que resolverá o subfinanciamento da investigação e o ensino superior.

Mais dinheiro para o ensino superior será inútil se a maior parte dele servir para pagar o funcionamento de cursos que, por não exigirem nada dos seus alunos e, logo, não terem sobre eles qualquer poder transformador, não passam de máquinas de emissão de diplomas. Mais dinheiro para a investigação será vão se, apesar de existirem concursos públicos, júris formados por “especialistas de reconhecido valor” e um conjunto de procedimentos que visam assegurar a isenção e a meritocracia, for alocado dinheiro a projectos que não passam de onanismo intelectual, ao mesmo tempo que são excluídos projectos válidos. Gastar dinheiro em ensino superior e investigação de má qualidade não é melhor do que gastá-lo em “arte pública” para ornamentação de rotundas, arraiais com artistas pimba, monorails sem passageiros, pontes pedonais sem peões, novas auto-estradas paralelas a auto-estradas já existentes, automóveis de luxo para conselhos de administração de empresas públicas, estádios de futebol flagrantemente sobredimensionados e parques empresariais entregues às moscas.

Em Portugal, os governos fazem grande alarde das fabulosas somas que o país tem conseguido “captar” no âmbito dos instrumentos financeiros que a CEE/UE tem vindo a implementar sucessivamente, mas parece haver pouca preocupação com a eficiência da aplicação desses investimentos. Não é por acaso que nos estudo internacionais que comparam o desempenho económico dos países e a sua competitividade – nomeadamente o Global Competitiveness Index do World Economic Forum –, um dos critérios em que Portugal fica – sistematicamente – classificado no fundo da tabela é a “qualidade da despesa pública”. Este desinteresse pela forma como se aplicam os dinheiros públicos explica a aberração que é o Aeroporto de Beja e o facto de, após duas décadas de vultosos investimentos na modernização da ferrovia (uma “paixão” governamental do século XXI, após décadas passadas a negligenciar e até a destruir a ferrovia), os tempos de viagem nas linhas intervencionadas se manterem inalterados ou até terem aumentado ligeiramente.

Nos últimos anos, o progressivo domínio da gestão das universidades por modelos empresariais (que convertem o aluno num “cliente” e num “fruidor de experiências”) e a prioridade dada pelos governantes à produção de estatísticas que permitam que o país faça boa figura nos rankings internacionais relativos a investigação científica, estabelecimentos de ensino superior e habilitações académicas da população, levou a que o critério quantidade atropelasse o critério quantidade. Ou seja, as estatísticas lisonjeiras foram obtidas baixando drasticamente o nível de exigência, o que inundou o mercado de trabalho de diplomados impreparados e as bibliotecas das universidades de teses logorreicas e estudos redundantes, inconclusivos ou intelectualmente desonestos.

Houve um tempo em que os críticos da academia a acusavam de ser uma “torre de marfim”, querendo com isto sugerir que os docentes e investigadores viviam num ambiente de recolhimento e ascese, absortos em discussões bizantinas e na demanda de conhecimentos esotéricos e completamente desligados do mundo real, mas hoje há universidades que mais parecem um albergue espanhol – e um albergue com uma gerência tão desassisada que almocreves, saltimbancos, peregrinos, doutores de leis, palafreneiros, salteadores, vendedores de banha-de-cobra, cavaleiros andantes, criadagem e respectivas cavalgaduras se acotovelam e barafustam em grande desordem e até acontece que os sábios sejam obrigados a dormir no palheiro, enquanto os melhores aposentos são destinados às alimárias.