Índice

Índice

A guerra é tradicionalmente definida como uma confrontação armada entre duas ou mais unidades politicamente independentes, usando força militar organizada, e em que que cada uma delas prossegue aquilo que se pode interpretar como uma política de natureza étnica ou nacional.

Esta definição abarca a confrontação bélica clássica entre estados ou no interior dos próprios estados. Mas deixa de fora, pelo menos, aquela que foi a forma mais comum de enfrentamento militar ocorrido durante a Guerra Fria e na chamada era das descolonizações (da década de 1940 à década de 1980): a guerra de guerrilha ou de insurgência (e de contraguerrilha ou contra-insurgência), nomeadamente quando sob o rótulo de lutas de libertação nacional ou anticolonial.

Ideias feitas sobre a guerrilha

A guerra de guerrilha, ou de insurgência, define-se, genericamente, pelo uso de métodos de combate em que são utilizadas unidades militares pequenas e móveis que têm como objectivo perturbar, enfraquecer, desmoralizar e combater forças armadas convencionais.

Subjacente àquilo que é a realidade teórica e prática da guerra de guerrilha (ou da insurgência armada), está o facto de esta pressupor e aceitar aquilo que se caracteriza como sendo uma confrontação militar desigual, ou “assimétrica”. Quer-se dizer com isto que, na equação político-militar, os guerrilheiros (ou insurgentes) são identificados como, do ponto de vista numérico ou dos meios técnicos usados, os fracos ou débeis, ao passo que os exércitos convencionais são definidos como fortes ou poderosos, porque mais numerosos e tecnicamente mais e melhor apetrechados.

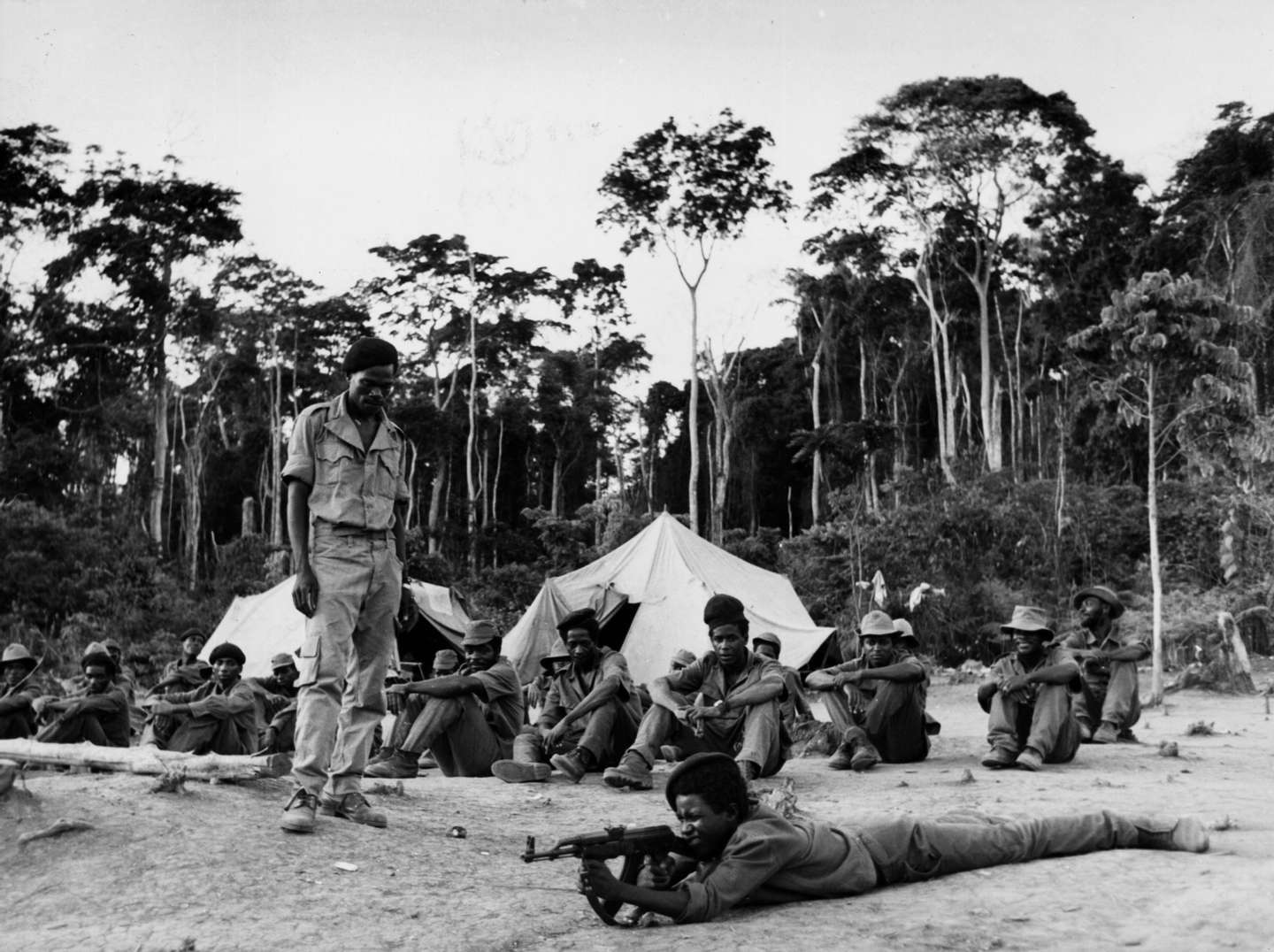

▲ Centro de instrução de novos guerrilheiros do MPLA

Getty Images

Daí que, numa guerra de guerrilha, nomeadamente se identificada como guerra de libertação nacional, a vitória dos fracos seja antecipada pela sua natureza predominantemente política e raramente militar, sobretudo porque a causa dos insurgentes era, em primeiro lugar, moralmente superior e, em segundo lugar, a sua capacidade de lutar e disponibilidade para lutar bem mais duradora do que a dos exércitos ditos convencionais. A par desta definição algumas conclusões são genericamente avançadas e raramente contestadas ao referirem-se à natureza e ao desenlace das guerras de guerrilha: por exemplo, que estas são confrontações militares assimétricas das quais os mais fracos costumam sair vencedores.

Ora, esta asserção não é historicamente verdadeira. De facto, na maior parte dos conflitos militares não convencionais ocorridos no século XX, tanto antes como depois da Segunda Guerra Mundial, as guerrilhas, ou os insurgentes, perderam ou pura e simplesmente não ganharam militarmente e/ou politicamente as guerras em que se envolveram ou em que se viram envolvidos.

Por outro lado, e acima de tudo, talvez valha a pena questionar a asserção de que a guerra de guerrilhas é uma guerra desigual. As guerras na África portuguesa entre 1961 e 1974 são precisamente um caso em que se convém recusar ou pelo menos ponderar a natureza necessariamente assimétrica deste género de conflito.

Beligerantes fortes e fracos.

O modelo de análise clássico identificaria Portugal e as suas forças armadas como o beligerante forte. E à partida assim parece ter sido. O Estado português dispunha de forças armadas convencionais, em parte teoricamente preparadas e com algum grau de prontidão para servir no âmbito da NATO de acordo com os princípios e os propósitos desta aliança.

À medida que as guerras africanas se foram prolongando e estendendo, as forças armadas portuguesas eram treinadas, encontravam-se apetrechadas e eram colocadas no terreno para desenvolver uma guerra de contra-insurgência

Por outro lado, e com um peso cada vez maior em toda a estrutura da defesa nacional à medida que as guerras africanas se foram prolongando e estendendo, as forças armadas portuguesas eram treinadas, encontravam-se apetrechadas e eram colocadas no terreno para desenvolver uma guerra de contra-insurgência. Beneficiavam, como qualquer exército de terra, do ar ou do mar, do uso de infra-estruturas militares, e também civis, normais. Iam estas desde bases aéreas ou simples pistas de aterragem que serviam vários tipos de aeronaves, até instalações portuárias marítimas ou fluviais, estruturas de telecomunicações, de prestação de cuidados de saúde ou aquartelamentos de dimensão variável e com a localização mais diversa. Além disso, por trás desta realidade existia um estado reconhecido como tal na e pela sociedade internacional e suportado pela generalidade dos cidadãos que nele residiam.

▲ No início do conflito o exército português não dispunha de equipamento ou fardamento adequados

Do outro lado, embora se deva salientar que a fronteira política e humana entre tropas insurgentes e forças armadas portuguesas fosse bastante porosa nos três cenários de guerra, existiam e combatiam os autodenominados movimentos de libertação nacional. Estes movimentos, além de não possuírem uma base estatal (do ponto de vista político, jurídico, social ou ideológico), não dispunham, em sentido estrito, de umas forças armadas ou de exércitos e da logística que os devia sustentar nos mesmos termos em que o estado colonial português e as suas forças armadas dispunham. É verdade que podiam possuir uma doutrina ou um programa e, acima de tudo, um desígnio, já para não dizer uma estratégia, mas viveram desde a sua criação corroídos por divisões de natureza étnica, religiosa, ideológica e estritamente pessoal.

E, no entanto, dificilmente se poderá sustentar que entre 1961 e 1974, primeiro em Angola, depois na Guiné e em Moçambique, a superioridade militar portuguesa tenha sido um elemento estruturante e estrutural do conflito.

A verdade é que se optou sempre por tratar a questão do início de uma insurgência respondendo-lhe em termos estritamente militares.

É verdade que após a realização dos primeiros ataques lançados por forças insurgentes naquelas que foram as três frentes da guerra colonial, as chefias militares portuguesas optaram sempre por responder desencadeando operações de grande envergadura em que utilizavam grande quantidade de recursos materiais e humanos. Isto significa, por exemplo, que independentemente de mesmo em Angola, no ano de 1961, existir já uma noção clara por parte das chefias militares portuguesas, na “metrópole” e no “ultramar”, de que o conflito militar que se começara a desenrolar, como mais tarde na Guiné e em Moçambique, não era uma guerra convencional, a verdade é que se optou sempre por tratar a questão do início de uma insurgência respondendo-lhe em termos estritamente militares.

Nesse sentido, portanto, e quando a estratégia desenvolvida era (quase) exclusivamente militar, é óbvio que não só a confrontação era militarmente assimétrica, mesmo que transitoriamente e por variadas razões, mas, sobretudo, parecia assentar na crença de que ao ser assumida proporcionaria ao Estado colonial uma vantagem político-militar não só inicial mas, até, duradoura.

A operação “Viriato” lançada pelas forças armadas portuguesas para recuperar aos guerrilheiros da UPA as regiões do norte de Angola por si atacadas e ocupadas, é talvez o exemplo acabado da assimetria militar que em alguns momentos caracterizou a guerra colonial. O número de homens, de viaturas, de aviões, de armamento ligeiro e pesado utilizado pelas forças portuguesas, assim como a sua qualidade técnica, era infinitamente superior à colocada no terreno pelos homens que, pelo menos teoricamente, deviam combater seguindo as linhas definidas pela UPA.

Numa guerra feita em três frentes, a assimetria militar era ou pareceu ser tão evidente como indiscutível. No entanto, não foi assim.

Além disso, as forças armadas portuguesas tinham já, na Primavera e no Verão de 1961, uma estratégia e uma doutrina para a guerra, além de uma capacidade de planificação táctica, algo que se veio rapidamente a perceber que a UPA e aqueles que com ela, ou independentemente dela, combatiam não tinham, nomeadamente depois de desfeita a surpresa inicial que permitira lançar ataques indiscriminados contra populações civis indefesas com o único propósito de criar o pânico e provocar uma debandada que só parasse com o regresso apressado dos portugueses à Europa.

Nas fases subsequentes de uma guerra feita em três frentes, a assimetria militar era ou pareceu ser tão evidente como indiscutível. No entanto, não foi assim. É verdade que em Angola, a incompetência política e militar da FNLA (que sucedeu à UPA), do MPLA e da UNITA, agravada por profundas divisões internas ocorridas no seio dos três movimentos, e pela confrontação violenta e implacável que caracterizava o relacionamento entre aqueles mesmos três movimentos, garantiu ao longo de mais de treze anos uma capacidade quase praticamente ininterrupta e ilimitada por parte das forças armadas portuguesas para mostrarem e usarem a sua superioridade militar, tanto no plano táctico como estratégico, nos restantes dois cenários de guerra. Mas em Moçambique e na Guiné, a assimetria militar não se manifestou de forma recorrente, já para não dizer indefinida.

▲ Tropas portuguesas treinadas para a contra-insurgência

Na Guiné-Bissau e em Moçambique a questão de uma alegada superioridade portuguesa decorrente do desequilíbrio ou da assimetria entre os contendores não pode ser aceite acriticamente, merecendo por isso ser reanalisada e reavaliada mesmo que com a brevidade necessária num texto desta natureza. De facto, desde, respectivamente, 1962 e 1964, PAIGC e FRELIMO dispuseram sistematicamente não só de abundantes recursos militares, como de importantes apoios políticos e financeiros. Ou seja, em momento algum estes dois movimentos fizeram a guerra numa situação de necessidade material, política e moral.

Isto não significa que não tenham enfrentado dificuldades materiais, que não tenham sido confrontados com dilemas morais, ou que, pela regularidade e dimensão dos apoios recebidos, estivessem em condições de derrotar o seu inimigo e empurrá-lo para o mar como consequência de uma superioridade militar decisiva que, naturalmente, não possuíam. Por outro lado, as facilidades de que gozavam não significam que não tivessem sérios problemas de coesão interna, fosse por razões de natureza político-ideológica, étnica ou mesmo étnica, como demonstram os assassinatos de Eduardo Mondlane e de Amílcar Cabral, problemas esses que tanto se podiam atenuar como aprofundar com a passagem do tempo e a dificuldade ou a impossibilidade de se encontrar tanto uma solução militar, como uma solução negociada, para os conflitos, algo que só foi possível após o golpe militar de Abril de 1974.

Na verdade, e refiro-me aqui a um plano mais estritamente militar, PAIGC e FRELIMO sempre puderam usar com grande prodigalidade as facilidades oferecidas por países vizinhos (Senegal e Guiné Conacri no caso do PAIGC, e Tanzânia e até o próprio Malawi, no caso da FRELIMO), além de adquirir armas, treinar militares, formar quadros ou garantir ajuda médica de proximidade ou em retaguardas mais ou menos recuadas junto de um conjunto muito significativo de países. É verdade que toda esta ajuda tinha um custo, mas em momento algum se podem comparar, por exemplo, os constrangimentos políticos e financeiros sofridos por um Estado, tanto num plano interno como externo, com os constrangimentos de natureza idêntica de que é ou pode ser alvo um movimento político-militar.

Assimetrias assimétricas.

De facto, a guerra colonial portuguesa foi em muitos dos seus aspectos um acontecimento político-militar sui generis. Ao contrário de muitos outros, não foi um conflito com assimetrias de natureza militar, ou quaisquer outras, que favorecesse claramente o Estado colonial, com excepção das operações que decorreram em Angola durante grande parte dos mais de treze anos que a guerra de insurgência durou naquele território. Aliás, e como não se têm cansado de notar alguns historiadores, o estado português só pode suportar económica, financeira, política, social e militarmente uma guerra de contra-insurgência em três frentes durante quase década e meia pelo simples facto de ter sido capaz de usar com grande parcimónia os meios próprios, ou de terceiros, que conseguia mobilizar.

▲ Parada de soldados da UNITA

AFP/Getty Images

A guerra para poder durar e, eventualmente, conduzir à solução negociada que tanto Oliveira Salazar como Marcello Caetano, e uma parte da elite político-militar do regime, nunca deixaram de reconhecer ser não apenas desejável como eventualmente possível, tinha que ser feita parcimoniosamente em todos os seus aspectos. Além disso, e apesar das altas taxas de crescimento que a economia portuguesa conheceu entre 1961 e 1973, na metrópole como no ultramar, a verdade é que pela sua débil estrutura e constrangedor atraso dificilmente poderia sustentar por muito tempo uma guerra material e humanamente ainda mais dispendiosa.

Ou seja, houve sempre entre 1961 e 1974, do lado português, constrangimentos de tal forma importantes que impediam, ou pelo menos limitavam, que as forças armadas portuguesas pudessem apresentar-se como claramente superiores, além de que não era óbvio que uma assimetria militar nitidamente favorável aos exércitos portugueses pudesse dar-lhes a superioridade e as vitórias militares eventualmente necessárias e certamente desejadas.

Na guerra colonial, nem Portugal foi o Golias que não podia nem eventualmente queria ser, nem o PAIGC ou a FRELIMO desempenharam o papel de David.

Do lado do PAIGC e da FRELIMO, uma clara e óbvia inferioridade militar, decorrente da forma como teriam pensado fazer a guerra e fizeram efectivamente a guerra ao estado colonial português, pura e simplesmente nunca existiu. As forças armadas do PAIGC e da FRELIMO dispuseram sempre de recursos materiais e de uma capacidade de pensar e de fazer a guerra que nunca as colocou numa posição de clara inferioridade face aos meios militares portugueses. Pelo contrário. Independentemente de terem enfrentado crises internas mais ou menos profundas e terem percorrido um caminho nem sempre fácil no domínio da angariação de apoios internacionais para a sua luta, a verdade é que aqueles dois movimentos político-militares tiveram quase sempre capacidade para evitar a criação de um desequilíbrio que se revelasse favorável a Portugal e que, acima de tudo, como sucedeu em Angola, pudesse ser irreversível.

Por outro lado, PAIGC e FRELIMO foram sistematicamente capazes de criar situações, nesse mesmo domínio militar, que colocaram o estado colonial português numa posição em que se via obrigado a reconhecer que era o inimigo que possuía a iniciativa, nomeadamente porque soubera guardar para si alguma superioridade militar, ainda que quase sempre muito mais no domínio táctico do que no estratégico. Por isso, na guerra colonial, nem Portugal foi o Golias que não podia nem eventualmente queria ser, nem o PAIGC ou a FRELIMO desempenharam o papel de David.