Índice

Índice

Juan Martin tinha acabado de chegar à central de camionagem onde trabalhava quando viu a manchete do jornal Clarín: “A Bolívia anuncia que o Che morreu”. A capa mostrava uma foto do guerrilheiro argentino, vestido com a habitual farda militar e a fumar um charuto. Na segunda página do jornal, vinha a famosa fotografia do Che de “rosto inexpressivo, tronco nu, olhos abertos, braços ao longo do corpo e cabelo em desalinho, sobre a placa de cimento da lavandaria do hospital Vallegrande”, na Bolívia. Para Juan Martin foi um choque tremendo que fez questão de guardar só para si. Na empresa onde trabalhava a distribuir produtos lácteos, ninguém sabia que era o irmão mais novo de Ernesto Che Guevara. E ele nada disse.

O silêncio que Juan Martin decidiu manter naquele dia 10 de outubro de 1967 prolongou-se por mais de 50 anos. Desde que o irmão foi fuzilado na sala de aula de uma escola primária de La Higuera, uma pequena aldeia no sul da Bolívia, nunca falou publicamente sobre ele. Só visitou o local muito, muito tempo depois, e recusou sempre entrevistas ou comentários. Nunca quis escrever um livro ou ajudá-lo a escrever. Fechou a sete chaves as memórias que tinha daquele Che, que conheceu quando era simplesmente Ernesto, convencido de que não deviam e não podiam ser partilhadas. Até que, em 2009, tudo mudou.

Nesse ano, três velhos amigos decidiram abrir museus em lugares importantes para a história do Che: Julia Pirié, irmã de um antigo companheiro de cela de Juan Martin, que esteve preso na Argentina durante vários anos por causa do seu ativismo político, abriu um espaço dedicado a Ernesto Che Guevara em Puerto Caraguatay, na província de Misiones, onde os pais viviam quando ele nasceu; Carina Chuicicich, em Alta Garcia, onde Ernesto e os irmãos viveram durante a juventude; e Dario Fuentes em San Martin de Los Andes, na Patagónia, um lugar de que o Che gostava tanto que dizia que era ali que queria acabar os seus dias. Os três ficaram ligados através de um circuito turístico a que chamaram Los Caminos del Che.

O projeto foi apresentado no Congresso argentino e Juan Martin foi convidado para estar presente. “Disseram-me que seria bom e oportuno que estivesse presente e que falasse. Dentro de mim já estava a amadurecer a ideia de que já não fazia muito sentido ficar calado. Então fui”, contou o irmão de Che Guevara ao Observador, durante uma passagem por Lisboa este mês de novembro. Apesar de ter quebrado o silêncio uma vez, em outubro de 1973, em Cuba — quando, por acaso do destino, se viu obrigado a participar numa cerimónia de entrega de prémios num hospital em Havana em homenagem do Che –, o discurso que proferiu no Congresso marcou o início da sua presença no plano nacional e também internacional. “Já tinha falado um bocadinho em Cuba, mas em Cuba era muito difícil dizer que não. No Congresso, falei várias vezes”, admitiu. E a partir dali, nunca mais se calou.

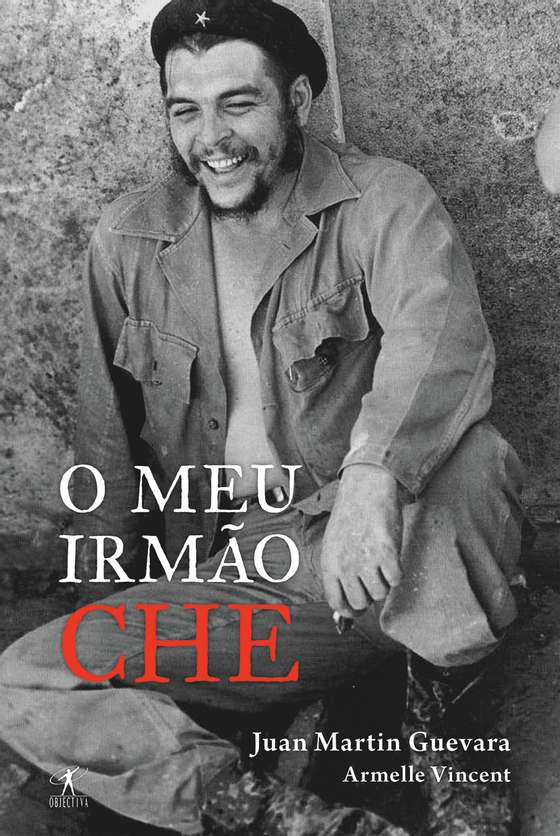

Depois da criação de Los Caminos del Che, Juan Martin esbarrou, por acaso, com Armelle Vincent. A jornalista francesa tinha-o entrevistado anos antes para uma reportagem sobre o negócio da venda de charutos cubanos para a revista L’Amateur (depois da saída da prisão em 1982, Martin tornou-se no primeiro importador de charutos Havana). Naquela altura, não quis falar de Ernesto, mas as coisas entretanto tinham mudado. “Agora já falas do teu irmão?”, perguntou-lhe Arnelle. Juan Martin respondeu-lhe que “sim” e a jornalista propôs-lhe fazerem uma espécie de entrevista sobre o Che. “Não foi de pergunta e resposta, foi mais uma longa conversa gravada”, explicou o argentino. Foi essa longa “conversa gravada” que deu origem ao livro O Meu Irmão Che, um relato pessoal e familiar da vida de Ernesto Che Guevara, desde os seus primeiros anos de vida à sua morte em 1967, na Bolívia, e dos acontecimentos de que foi protagonista. Publicado recentemente em Portugal pela Objectiva, o volume saiu primeiramente em França. “Só que eu não falo francês…”, lamentou Juan Martin. “A Armelle enviou-me o original em francês, mas eu não o conseguia ler. E com o tradutor Google não dá…”, brincou o argentino, que só conseguiu ler o livro de que foi coautor quando este saiu em espanhol.

A biografia, que é também uma autobiografia, tem como “objetivo humanizar o Che” e colocar dentro da sua famosa imagem “um conteúdo também de pensamento”. “Ernesto era um homem, é preciso tirá-lo do seu pedestal e devolver a vida a essa estátua de bronze, para perpetuar a sua mensagem”, refere o livro, logo nas primeiras páginas. É que, apesar de a figura de Ernesto Che Guevara ser uma das mais famosas, as suas teorias políticas são, em grande medida, desconhecidas. “Disse uma vez que as duas imagens mais conhecidas do mundo são a de Cristo e a do Che, e um amigo disse-me que lhe parecia que não, que a de Cristo é muito mais conhecida”, afirmou Juan Martin durante a conversa com o Observador. “Creio que sim, mas Cristo foi morto há mais de dois mil anos. O Che morreu há 50.”

É por isso de estranhar que a maioria das pessoas saiba tão pouco sobre uma das figuras mais icónicas do século XX. “Não sabem se era cubano, se era argentino, como é que era o pai, a família, de onde veio, porque é que decidiu andar por todo o lado até chegar a Cuba”, frisou Juan Martin Guevara. Isso acontece em lugares que não têm nada a ver com a história do Che, mas também na própria Argentina, onde se continua a saber tão pouco sobre uma das suas figuras mais famosas. Nesse sentido, a vontade de escrever um livro não nasceu apenas de “considerações pessoais”, como é referido no volume. “Entre 2001 e 2003, a Argentina viveu um cataclismo. Politicamente, foi um período de extrema instabilidade: após dois desastrosos mandatos do peronista Carlos Menem, cinco presidentes sucederam-lhe na Casa Rosada em quatro anos; alguns não ficaram mais do que 48 horas. Nesse momento, apercebi-me de que a juventude redescobria o Che. Os jovens tinham sede de saber.”

Durante muito tempo, falar do Che na Argentina — o país onde nasceu e onde manteve sempre os laços mais fortes — podia ter consequências graves. De tal forma que, a pouco e pouco, a família viu-se obrigada a abandonar o país. A situação política tinha-se complicado depois do golpe de Estado de 24 de março de 1976, que afastou a terceira mulher (e viúva) de Juan Perón, Isabel, do Governo, que passou a ser liderado por uma junta militar composta por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera e Orlando Ramón Agosti. A Argentina virou mais à direita e enveredou pela repressão. O pai do Che, Ernesto Guevara Lynch, foi o primeiro. Celia, a irmã mais velha, a última. Mas as coisas mudaram e, como em muitos momentos da sua vida, Juan Martin decidiu que não podia ficar calado. É que, tal como o irmão, existe dentro dele uma necessidade que, apesar dos longos anos passados na prisão, nunca conseguiu fazer desaparecer: a de transformar o mundo num lugar melhor.

Uma “família de viajantes”

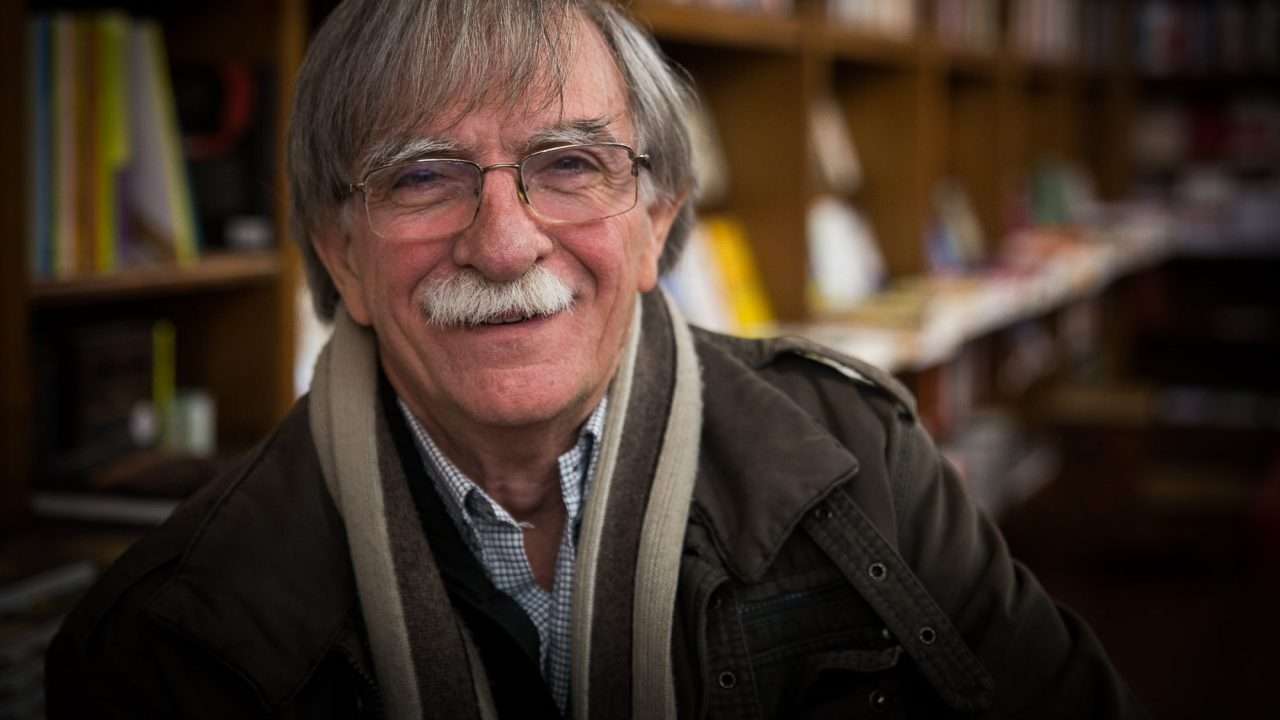

Juan Martin tem 72. Deixou de ser apenas Juan Martin quando o irmão deixou de ser apenas Ernesto. “O que aconteceu é que, quando Ernesto Guevara passou a ser Che, tornou-se cada vez mais Che e cada vez menos Ernesto Guevara. E eu tornei-me cada vez mais irmão do Che, e menos Juan Martin.” Não o diz em tom de lamento, mas em tom de brincadeira. Até porque a fama do irmão já lhe criou várias situações caricatas. Sempre que é apresentado a alguém, é logo descrito como “Juan Marin Guevara, irmão do Che”. A reação é, geralmente, de incredulidade — como se o mítico Che Guevara não pudesse ser família. “Ficam de olhos esbugalhados, como se não pudesse ser” e perguntam-lhe se é mesmo irmão do guerrilheiro, do mesmo pai e da mesma mãe. “Sim”, responde Juan Martin. “Do mesmo pai e da mesma mãe”.

É inevitável tentar encontrar parecenças — talvez o timbre da voz, o sorriso –, mas parece ser mais fácil encontrar as diferenças. O cabelo de Juan Martin é liso, enquanto o de Ernesto sempre foi desalinhado. Os olhos claros e pequeninos, escondidos atrás de grandes óculos de metal, são completamente diferentes dos grandes olhos castanhos do irmão. Mas há uma simpatia que parece ser característica dos dois Guevara e uma vontade de construir um mundo melhor. Juan Martin gosta de falar e põe-nos logo à vontade. Quando nos encontrámos com ele na Livraria Buchholz, perto do Marquês de Pombal, fez questão de percorrer a história da família e falar do Ernesto que existia muito antes do Che ter nascido no alto das montanhas de Cuba.

▲ Quando Ernesto Guevara se tornou Che, Juan Martin tornou-se "mais irmão do Che" e "cada vez menos Juan Martin"

JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR

Ernesto Guevara nasceu a 14 de junho de 1928 num apartamento em Rosario, capital da província de Santa Fé. Os pais, Ernesto Guevara Lynch e Celia de la Serna y Llosa, moravam em Puerto Caraguatay, um lugar isolado a mais de dois mil quilómetros de Buenos Aires mas, para o nascimento do primeiro filho, acharam que era melhor alugar um apartamento longe da selva. “Se hoje aquilo é só selva, ainda era mais em 1928”, comentou o filho mais novo dos Guevara. Juan Martin nasceu 15 anos depois, em Alta Garcia, junto ao sopé da cordilheira de Sierras Chicas, na província central de Córdoba, para onde a família se tinha mudado quando Ernesto foi diagnosticado com asma aguda. Foi também aí que os outros irmãos mais velhos — Celia, Roberto e Ana Maria — nasceram e cresceram.

Os Guevara não eram uma família convencional. Enquanto Celia de la Serna era séria e disciplinada, Ernesto Guevara tinha temperamento de artista e era dotado de uma intuição “extraordinária”. Dizia que era arquiteto sem nunca ter tirado o curso, estava constantemente a inventar novos negócios, a fazer novos contactos e no final da vida, quando já estava separado da mulher, dedicou-se à pintura. Apesar das personalidades opostas, havia uma coisa na qual Celia e Ernesto concordavam: que os filhos deviam ser criados em total liberdade. Não lhe impunham horários (mas Celia insistia sempre que levassem os estudos a sério) e não faziam qualquer distinção entre rapazes e raparigas. Todos eram tratados da mesma forma. As discussões eram constantes, mas os debates também. E a política estava sempre em cima da mesa. Foi em casa dos pais que Ernesto teve os primeiros debates de ideias. A mãe, com quem tinha uma relação muito especial, foi sempre muito política e “uma grande feminista”, faceta que se acentuou depois da morte do filho.

Além da paixão pela política, em casa dos Guevara não faltava diversão. “Quem não tinha sentido de humor não entrava na minha casa”, recordou Juan Martin. “Quase que podia haver um letreiro à porta a dizer ‘pessoas sérias, aqui não!’. O meu irmão Roberto era muito divertido e um dia inventou uma lei que estipulava: ‘Quem se curva, habilita-se, manda a lei’.” Isto significava que, sempre que alguém se agachava, corria o risco de levar um pontapé no traseiro. Nem os convidados escapavam. “Havia este humor constante. Era algo muito presente.” Ernesto herdou, naturalmente este sentido de humor e é assim que Juan Martin o recorda — como o irmão “divertido”. “Apesar dos 15 anos de diferença, o meu irmão não era mandão nem autoritário. Era liberal. Mas eu também já era livre.” Os pais separaram-se durante a adolescência, e Juan Martin pôde crescer ainda mais livremente. “A minha mãe estava cansada, e eu fazia o que queria.” Para o argentino, o sentido de humor do Che está intimamente ligado com uma outra característica — o seu grande sentido crítico e de autocrítica. Ernesto Guevara era, segundo o irmão, capaz de analisar os mais pequenos defeitos e fraquezas com uma lucidez impressionante. “Os poucos inteligentes nunca contam anedotas e são as pessoas menos autocríticas do mundo”, referiu.

Quando os negócios do pai começaram a correr mal, a família mudou-se para Buenos Aires. Apesar de se terem habituado a andar constantemente de um lado para o outro, Alta Garcia foi sempre para os Guevara um lugar a que podiam, mais ou menos, chamar casa. “Éramos uma família de viajantes”, comentou Juan Martin. ‘“De onde somos?’, perguntámo-nos sempre. Somos de todos os lados.” Uma característica que se manifestou também, desde cedo, em Ernesto. “O Che nunca estava em casa, porque era um viajante. Andava sempre de um lado para o outro, desde muito jovem.” A primeira viagem aconteceu em 1952, quando tinha 23 anos. “Percorreu 4.500 quilómetros com uma bicicleta com um motor”, que tio Jorge de la Serna lhe tinha instalado. Durante alguns meses, percorreu 12 províncias argentinas. “Depois disso, fez uma viagem de mota com Alberto Granado”, um bioquímico de 29 anos, durante oito meses, no início de 1952.

A ideia era percorrer alguns países da América do Sul mas, algures a meio do caminho, o Che decidiu estender a aventura até aos Estados Unidos da América, já sem o seu companheiro de viagem, que decidiu ficar a trabalhar numa leprosaria na Venezuela. “A mota estragou-se no Chile, mas ele conseguiu chegar aos Estados Unidos. Enviou-nos uma carta a dizer que os 15 dias que tinha passado nos Estados Unidos foram os piores da sua vida.” Porquê? “Nunca soubemos.” Foi essa viagem ao volante da “La Poderosa”, a Norton de 1939 que os dois amigos usaram para percorrer o continente americano, que deu origem aos famosos Diários de Motocicleta (editados postumamente), onde Ernesto expôs as suas preocupações sociais, reflexões política, admitindo, provavelmente pela primeira vez, que estava disposto a lutar pela causa dos mais pobres e desfavorecidos e por uma América Latina unida.

▲ Celia de la Serna y Llosa e Ernesto com o irmão mais novo, Juan Martin, ao colo

Sempre que o Che voltava das suas viagens, fazia-se uma grande festa na casa dos Guevara. Juan Martin recorda especialmente esses momentos “bonitos”. “Ele bebia chá de erva-mate, e eu habituei-me a bebê-lo com ele. Ele perguntava-me como iam as coisas e, nessas alturas, costumávamos sair, íamos ao futebol… Era muito divertido.” Nesse tempo, Ernesto Che Guevara já estava matriculado no curso de Medicina, na Universidade de Buenos Aires. Apesar de o apelo da revolução ser cada vez mais forte, o Che fez questão de acabar o curso. Esse era também uma das suas características mais vincadas — o que começava, terminava. Era um “cabeça dura”. Exemplo disso é um episódio que aconteceu durante a viagem com Alberto Granado. “Ele disse que ia atravessar o Rio Amazonas a nado apesar de o Granado lhe ter dito que podia haver piranhas.” E atravessou-o. “Ernesto era um ótimo nadador.” Diz a história que, depois de ter concluído o feito, o Che terá explicado a um Alberto estupefacto que tinha prometido a si próprio que o faria. “Tinha de cumprir a minha promessa.” Anos depois, no México, meteu na cabeça que “ia subir um pico de quatro mil ou cinco mil metros, apesar de ser asmático”. A doença era apenas mais um dos obstáculos que Ernesto fazia questão de ultrapassar.

Neste aspeto, a personalidade de Ernesto era completamente contrária à do pai, que “nunca terminava nada” e com quem chocava constantemente. Mas o pai Ernesto Guevara era também “um anarquista, um sonhador”, traços que o filho mais velho acabou por herdar. Curiosamente, Ernesto parece ter juntado em si o melhor de dois mundos — “a disciplina, a profundidade, os valores, a importância dada ao estudo” que herdou da mãe, e a crença de que “os sonhos tornam-se realidade” do pai. “Ele ficou com esta parte do meu pai e com a outra da minha mãe”, salientou Juan Martin. Apesar da personalidade forte e de os outros sempre terem reconhecido dele os traços de um líder nato, o Che era uma “pessoa tímida”, característica” que a tia Carmen, irmã de Celia de la Serna, atribuía “à superioridade da sua inteligência”. Aprendia tudo “com uma rapidez vertiginosa”.

Foi também com uma rapidez surpreendente que acabou o curso. Quando regressou da viagem com Granado, decidiu que ia acabar as 15 disciplinas que lhe faltavam em apenas um ano. No final do ano letivo de 1953, ligou para casa da tia Beatriz (irmão de Ernesto Guevara), a sua tia favorita, e anunciou: “Chamem-me doutor”. “Embora não tivesse sido o melhor aluno da Faculdade de Medicina, Ernesto batera todos os recordes de rapidez na obtenção do seu diploma”, conta o livro O Meu Irmão Che. Tinha entrado para a Faculdade de Medicina de Buenos Aires em 1948, apenas cinco anos antes. Pouco depois, voltou a partir numa nova aventura que o levou a Cuba e à Sierra Maestra, deixando para trás a ambição de se tornar alergologista para trás. “Ele sentia-se importante perante os problemas sociais de que se deu conta enquanto médico”, disse Juan Martin. Ele era “um médico revolucionário”, mas a revolução estava primeiro.

Sem Fidel, não tinha havido Che

Ernesto Che Guevara estava no México há dez dez meses quando conheceu Raúl Castro. Os dois tornaram-se muito próximos. Raúl e o irmão mais velho, Fidel, tinham-se mudado para o México depois de terem sido libertados da prisão com a promessa de que nunca mais voltariam a pôr os pés em Cuba. Os dois tinham sido responsáveis pelo ataque de 26 de julho de 1953 ao quartel Moncada de Santiago de Cuba, que tinham como objetivo desestabilizar o regime ditatorial de Fulgencio Batista. Só que o golpe correu mal e os membros do grupo rebelde acabaram presos ou executados. Fidel, que se encarregara da sua própria defesa por ser advogado, conseguiu comover o povo com a suas alegações finais (que, mais tarde, foram publicadas em livro com o título A História Absolver-Me-á), ao ponto de Batista ter de soltá-lo. Foi passado dois anos, a 7 de julho de 1955, que conheceu Guevara (que ainda não era Che), em casa de uma amiga de uma amiga. Passaram a noite a debater ideias, a falar da revolução e, percebendo o potencial de Ernesto, Fidel convidou-o para integrar o seu movimento — o Movimento 26 de Julho — como médico de campanha.

Ernesto não disse à família o que se passava mas as cartas que ia escrevendo davam a entender que alguma coisa tinha mudado. As missivas eram cada vez mais políticas e espelhavam a vontade que tinha de ação. “Tenho uma fé inabalável no triunfo final daquilo em que acredito, apesar de não saber se serei um ator ou um mero espectador interessado na ação”, escreveu à mãe em outubro de 1954, um ano depois de ter conhecido Fidel Castro. “No fundo (e à superfície), sou um incorrigível vagabundo e não tenho qualquer desejo de trocar esta carreira por uma disciplina sedentária.” Só no verão de 1956, quando foi detido depois de as autoridades mexicanas terem detetado a célula do Movimento 26 de Julho no México, é que os pais e os irmãos ficaram a saber que estava envolvido com os cubanos. Numa outra carta, enviada à família por essa altura, falou pela primeira vez em Fidel, “um jovem líder cubano”, da revolução e da possibilidade de morrer em combate. “Triunfarei com ela ou morrerei lá.”

▲ Che Guevara e Fidel Castro depois da revolução que tirou o Presidente cubano Fulgencio Batista do poder

AFP/Getty Images

Mas a revolução triunfou e Ernesto não morreu. Em vez disso, transformou-se no Che. A alcunha foi dada pelos seus companheiros de luta por causa da sua mania — argentina — de acrescentar a expressão “che” a todas as frases. Mas o termo, como explica o livro O Meu Irmão Che, tem um outro sentido: vem da língua dos mapuches, a “Gente da Terra”. “Se ele não tivesse conhecido Fidel no México talvez não tivesse havido Che, tinha havido um médico”, afirmou Juan Martin Guevara. Mas a verdade é que, por aquela altura, Ernesto já tinha percebido que a “medicina não chegava para curar as feridas da humanidade”. Tinha outras crenças. “Em termos políticos, sempre se caracterizou como marxista-leninista”, mas sem nunca deixar de ter um olhar crítico em relação às políticas de Karl Marx ou de Vladimir Lenine, explicou o irmão. “Contudo, nunca se considerou um ‘guevarista’ porque isso seria uma falta de humildade. Mas havia, evidentemente, algumas coisas diferentes” entre aquilo que ele julgava mais certo e o pensamento marxista-leninista. Uma dessas coisas era a importância da Consciência. Foi essa, aliás, uma das razões que o levou a criticar tão abertamente a União Soviética, que ele considerava ter-se afastado dos ideias comunistas, avançando em direção ao capitalismo.

“Na União Soviética, tinha havido algumas mudanças do ponto de vista estrutural que estavam relacionadas com a consciência e com a cultura. Ele tinha uma visão diferente da sociedade”, salientou por sua vez Juan Martin. É este pensamento político que tantas pessoas desconhecem. Apesar de Che Guevara ser sobretudo conhecido pela sua participação na revolução cubana, o irmão Juan Martin considera que essa é uma visão “ingénua” do Che. Até porque ele era muito mais do que um guerrilheiro. “Ele tinha uma visão muito mais ampla do mundo, não era um militar. O meu irmão nem sequer fez o serviço militar na Argentina”, por causa da asma. “Fidel deu-lhe a tarefa de ser o primeiro comandante na Sierra Maestra e isso é muito importante, principalmente tendo em conta de que todos os outros eram cubanos. Só ele é que não era. Fidel tinha a capacidade de ver através das pessoas e de chegar ao fundo delas.”

Depois de três anos de luta, jornais de todo o mundo anunciaram a vitória dos rebeldes de Fidel Castro. Para a família do Che foi um alívio: durante os anos que passou escondido na Sierra Maestra, Ernesto foi dado como morto dezenas de vezes. Apesar disso, Juan Martin Guevarra garante que nunca houve um olhar crítico sobre as escolhas do irmão. “Nunca vimos isso com maus olhos e nunca o criticámos. Muito pelo contrário — sempre o apoiámos. E sempre estivemos de acordo, cada um à sua maneira.” Uns seguiram-lhe as passadas e tornaram-se politicamente ativos, outros escolheram uma vida mais calma. “A militância da minha irmã Ana foi criar os filhos, mas o marido foi politicamente ativo. Eu estive preso e o meu irmão Roberto defendeu-me” (era advogado). “A Celia, antes e principalmente depois do exílio, denunciou constantemente as prisões na Argentina e questões relacionadas com os direitos humanos.” Para os quatro, ser irmão de Ernesto Che Guevara “nunca foi um peso, foi sempre uma responsabilidade”. O Che “nunca foi uma sombra, foi sempre uma luz”.

Foi depois da vitória do Movimento 26 de Julho que a família Guevara visitou pela primeira vez Cuba, a convite do próprio Fidel Castro. “Havia muitos exilados cubanos na Argentina, em Buenos Aires, na Venezuela e no Equador por causa da ditadura. Fidel ordenou que um avião fosse recolher os cubanos e nós embarcámos nesse avião.” A viagem marcou-os profundamente. Juan Martin tinha então 15 anos e ainda hoje se recorda da chegada ao Hotel Hilton de Havana onde, no meio de turistas e vedetas internacionais, guerrilheiros vestidos com fardes desbotados pelo sol, sujos e armados festejavam a revolução. “Havia armas pousadas nas mesas e, no meio daquilo tudo, vejo chegar o Errol Flynn!” O ator australiano estava de férias na ilha e tinha sido apanhado de surpresa pelo golpe de Estado. Nas ruas, o povo festejava a vitória de Fidel e do seu comandante argentino.

A descida até à Quebrada del Yuro

Ainda não tinha amanhecido em Buenos Aires, mas Juan Martin apressou-se a ir a casa do pai, na Rua Paraguay. Levava na mão uma cópia do Clarín de 10 de outubro de 1967 para mostrar aos irmãos. Reuniram-se em casa da irmã mais velha, Celia, e, juntos, examinaram a fotografia que vinha na segunda página do jornal. Apesar das dezenas de notícias falsas que tinham anunciado a morte do Che antes do tempo, Juan Martin não duvidava de que aquele homem da fotografia fosse Ernesto. Não sabia que o irmão mais velho estava na Bolívia — há muito que a família lhe tinha perdido o rasto –, mas parecia-lhe pouco provável que fosse um embuste. Os olhos eram os dele. Os irmãos pensavam o mesmo, mas ninguém ousava dizê-lo em voz alta. A dor era demasiado grande.

Celia de la Serna tinha morrido dois anos e meio antes, a 18 de maio de 1965, sem nunca ter chegado a saber do paradeiro do filho. Juan Martin admite que isso era o que mais lhe custava — “não saber onde é que ele estava”. Pouco antes de morrer, partilhara com Ernesto o desejo de regressar a Cuba, mas este disse-lhe que não podia ser, que tinha deixado o cargo no Governo cubano e que ia passar os próximos cinco anos a dirigir uma empresa. A verdade era, porém, outra: depois de uma viagem à Argélia, Ernesto Che Guevara tinha revelado a Fidel Castro que queria sair de Cuba. Era então ministro da Indústria e tinha passado os últimos anos em viagens, representando o novo Governo cubano fora do país. Quando regressou de Argel, onde fez o último discurso público, a 24 de fevereiro de 1965, decidiu que estava na altura de fazer as malas ir fazer a revolução noutro sítio. A estrada chamava por ele.

▲ Ernesto Che Guevara a discursar na primeira Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, em Genebra, Suíça, em 1964

Getty Images

Fidel tentou convencê-lo a ficar, mas Ernesto nem lhe deu hipótese. De acordo com a biografia do argentino Hugo Gambini, El Che Guevara, este ter-lhe-á dito que “a revolução cubana precisava de contar com um aliado na América Latina, para ter outro ponto de apoio e para se consolidar”. “O aliado de que falo só pode ser encontrado fazendo a revolução noutro lugar e, para isso, é preciso pôr alguém a chefiá-la, alguém com uma experiência sólida de guerrilha e com prestígio necessário para garantir a liderança do movimento político.” Esse alguém era ele. “Tu não podes ir fazer a revolução noutro lugar, porque tens de continuar a liderá-la aqui”, disse a Fidel. “Mas eu posso e é o que vou fazer, porra!”

Che Guevara apresentou a demissão em meados de 1965. Na longa carta, dirigida a Fidel, lembrou o dia em que os dois se conheceram no México em casa de uma amiga comum, Maria Antonia, e como aquele momento mudou a sua vida. Falou de tempos passados, da Sierra Maestra, onde Fidel o nomeou comandante, da revolução. “Teria ainda muito mais a dizer-te, a ti e ao nosso povo, mas sinto que é inútil, pois as palavras não podem exprimir o que sinto, e é inútil escurecer o papel em vão”, escreveu. Foi na mesma altura que escreveu uma última mensagem aos pais, onde finalmente revelou que não ia abandonar o Governo para se tornar empresário.

Na missiva — datada de 1 de abril de 1965 –, admitia que não procurava a morte, mas que sabia que ela era uma possibilidade. “Se assim for, que esta carta seja um último abraço: amei-vos muito, só não soube exprimir o meu afecto, sou extremamente rígido nos meus actos e julgo que aconteceu, por vezes, não me compreenderem. Não era fácil compreenderem-me. Por outro lado, creiam-me apenas hoje”, disse, acrescentando que “muitos me chamarão de aventureiro e é verdade que o sou, mas de uma espécie diferente e daqueles que arriscam a pele para demonstrar as suas verdades”. “Ele sabia o que ia fazer. Ou conseguia, ou ficava pelo caminho”, referiu Juan Martin que, entre os papéis que trouxe consigo da Argentina, se encontrava uma cópia desta mesma carta. “Como militante, posso dizer que existe sempre este risco. Era algo que estava nos seus cálculos.”

Ernesto Che Guevara apanhou um avião para África em finais de abril ou inícios de 1965 sob a identidade de Ramón Benítez. Dizem que escolheu esse nome em homenagem ao conto “Reunión”, de Júlio Cortázar, que relata as peripécias de um grupo de revolucionários que desembarca em Cuba. Chegou ao Congo belga — em crise desde a declaração da independência, cinco anos antes –, três semanas depois, acompanhado por mais de uma dezena de cubanos. O objetivo era prestar assistência ao movimento rebelde Simba, uma aventura que, tal como referiu Juan Martin Guevara, só se soube muitos anos depois.

O Simba era liderado por Laurent-Désiré Kabila. Apesar de inicialmente ter impressionado o Che, Kabila acabou por se revelar um líder pouco sério. Era “diletante” e “nunca estava onde o esperavam”. O sonho de uma revolução semelhante à cubana acabou por se desvanecer e, desencantado, Che Guevara deixou o país poucos meses depois “com a sensação de não ter conseguido nada de concreto e com a sua saúde fragilizada pelo clima.” Em apenas cinco meses, tinha perdido 20 quilos. Viajou para a Tanzânia, para Praga e, por fim, para Cuba, onde passou uma temporada em Havana, depois de Fidel Castro o ter convencido a regressar temporariamente até que chegasse o momento de voltar a partir.

O destino seguinte — e derradeiro — foi a Bolívia. Ernesto Che Guevara chegou secretamente ao país 3 de novembro de 1966. Aterrou em La Paz e, três dias depois, rumou em direção ao sul, onde formou uma guerrilha, o Ejército de Liberación Nacional (ELN). “O Che encontrava-se na Bolívia para criar um foco de insurreição, para desenvolver algo que já estava latente. Naquele tempo, toda a América Latina se encontrava em efervescência com organizações contestatárias em vários países”, refere O Meu Irmão Che. Só que o argentino subestimou o apoio dos camponeses, pessoas simples de origem indígena que, em muitos casos, nem sequer sabiam falar espanhol e que pouca consciência tinham do que se passava. Viviam num mundo à parte, isolados da civilização.

Acabaram por ser eles a alertar as autoridades para a presença dos guerrilheiros da Quebrada del Yuro que, sem meios e debilitados pela fome, não tiveram quaisquer hipóteses contra o exército boliviano. Os militares avançaram em direção ao desfiladeiro a 7 de outubro de 1967. Os membros do ELN que não conseguiram fugir foram capturados no dia seguinte e o Che fuzilado a 9 de outubro, na sala de aula da escola primária de La Higuera, uma aldeia que fica ao fundo da Quebrada del Yuro. Conta-se que, antes de morrer, Che Guevara se virou para Mario Tenán Salazar, o soldado designado para o matar, e lhe disse: “Acalme-se e faça pontaria. Vai matar um homem”.

“O Ernesto Guevara é o meu irmão de sangue, o Che é o meu companheiro de ideias”

O seu corpo foi transportado para Vallegrande, uma cidade a 60 quilómetros de La Higuera, numa maca montada num trem de aterragem de um helicóptero e exposto no lavadouro do jardim do hospital local para servir de exemplo. Foi aí que foi tirada a fotografia que apareceu no Clarín e nos jornais do mundo inteiro. Roberto Guevara viajou até à Bolívia para tentar recuperar o corpo do irmão. “Tivemos de tomar uma decisão quando apareceu a notícia e escolher quem é que ia à Bolívia”, contou Juan Martin, que tinha então 23 anos. “Ou ia ele ou ia eu. Como ele era mais velho, acabou por ir ele.” Mas de pouco lhe valeu — os restos mortais do Che desapareceram misteriosamente na manhã de 11 de outubro de 1967.

A versão oficial era a de que Ernesto Che Guevara tinha sido cremado, mas a família nunca acreditou. “Não haver corpo também queria dizer que não ia haver mais Che. Não ia haver o que o Che plantou”, referiu Juan Martin. A verdade só veio ao de cima em 1995, quando o jornalista norte-americano Jon Lee Anderson descobriu que o corpo de Che Guevara tinha sido atirado para uma vala comum perto do cemitério e do aeródromo de Vallegrande, juntamente com seis dos seus companheiros. Dois anos depois, os restos mortais do Che foram finalmente trasladados para um mausoléu erguido em Santa Clara, em Cuba, onde se deu a revolução.

▲ Juan Martin Guevara tinha 23 anos quando o irmão foi morto na Bolívia. Só visitou o lugar mais de 40 anos depois

JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR

Rodrigo foi, durante muitos anos, o único dos quatro irmãos que tinha visitado o lugar onde mataram o Che. Celia e Ana Maria nunca quiseram viajar até à Bolívia e Juan Martin só o fez muitos anos depois. “Por muitas razões”, explicou ao Observador. “Uma é que o Ernesto Guevara é meu irmão de sangue, o Che é o meu companheiro de ideias”, afirmou. “Estar naquele lugar é muito duro, não é como ir a um cemitério prestar uma homenagem, deixar um ramo de flores. É outra coisa. Fez-me interrogar-me sobre várias coisas. O que é que ele estava a fazer? Porque é que eu não estava com ele? Perguntas que surgem quando estamos no lugar onde assassinaram o nosso irmão.” Desde que visitou pela primeira vez a ravina onde Che e o seu grupo se entricheiraram quando se aperceberam que estavam cercados, a dois quilómetros de La Higuera, Juan Martin regressou ao local duas vezes. Todas as visitas o marcaram, mas a maior marca foi-lhe deixada pelo irmão, quando este ainda era vivo.

A última vez que viu Ernesto foi em 1961, quando esteve com ele em Punta del Este, uma popular estância balnear no sul do Uruguai. Foi também nessa altura que o Che esteve pela última vez em Buenos Aires. “Estivemos a falar de muitas coisas políticas, do que se podia fazer pela Argentina”, recordou. Discutiram ideologias políticas, falaram de livros. Como sempre, o irmão insistiu que tinha de continuar com os estudos, mas Juan Martin nunca teve queda para a academia. O que lhe ficou do irmão — essa “influência direta e indireta” –, foi a necessidade de lutar constantemente pelo que está certo. “Reivindico os ideias do meu irmão. Falo em seu nome”, refere o livro que lançou. “Para podermos estudar os grandes pensadores da história, foi necessário que alguém se dedicasse a lê-los, a editá-los e a documentá-los.” Foi por isso que Juan Martin saiu da sombra.

Juan Martin Guevara acredita que, ainda hoje, há quem tenha medo das opiniões do irmão. “É perigoso porque pode haver outros a quem isso interesse. Pode haver quem queira outra vez mudar o mundo.” Isso significa que fazia falta um outro Che? “E Cheas!”, disse Juan Martin Guevara entre risos. “Tem de haver Cheas também!”

Fotografias de Ernesto Che Guevara e Fidel Castro: AFP/Getty Images, Keystone/Getty Images e Wikimedia Commons