Índice

Índice

Há quem diga que o verão ainda não chegou. Os mais dramáticos garantem que tal maravilha nunca vai acontecer. Enquanto esperamos para ver quem está certo ou errado, há um facto indesmentível: estamos em período de férias. Assim sendo, diz a tradição que há mais tempo para ler. Para os que têm essa sorte, jornalistas e colaboradores habituais do Observador deixam dicas para leituras folgadas, selecionadas a partir de edições recentes. Há títulos para todos os gostos, por isso é escolher e arranjar espaço na mala:

Alexandre Borges

“O Pequeno Caminho das Grandes Perguntas”, de José Tolentino Mendonça (Quetzal)

A doxa que celebra os Centenos nos Eurogrupos e os Vitorinos na Organização Internacional das Migrações (?) dedicou, números redondos, nula atenção à nomeação de José Tolentino Mendonça para bibliotecário da Santa Sé e arquivista do Arquivo Secreto do Vaticano, o que equivale a dizer que vai liderar a mais antiga biblioteca do mundo. É um luxo ser-se contemporâneo de um homem com a dimensão intelectual de Tolentino, mas a doxa é mais likes.

“George Steiner em The New Yorker”, de George Steiner (Relógio d’Água)

A propósito do luxo de se ser contemporâneo de figuras de grande dimensão intelectual. Uma selecção de 28 dos mais de 150 artigos que Steiner assinou, ao longo de 30 anos, para a New Yorker. Cultos, longos e densos, exigem leitura demorada e atenta. Uma boa forma de descansar o polegar de tanto fazer scroll ao Instagram.

“Infidelidades — Três peças em um acto”, de Woody Allen (Relógio d’Água)

Um pouco de teatro para exibir o nome bem visível na capa na praia às senhoras e senhores horrorizados. A bandeira vermelha será hasteada, nadadores-salvadores tentarão afastar os mais impressionáveis – enfim, a praia rapidamente se porá num paradisíaco sossego. Não é novo, mas serve para ir renovando a dose anual recomendada de Woody Allen quando os filmes do próprio já não chegarem para tirar as dores.

“O Mandarim”, de Eça de Queirós (Relógio d’Água)

As pessoas podem até não ler, mas saem cada vez mais livros. Nós próprios somos bem mais rápidos a comprar livros do que a lê-los, quais Lucky Lukes das fnacs da vida. Durante anos, sofremos para agarrar todos os livros potencialmente interessantes que saem, como quem acompanha as estreias do cinema ou as novidades da pop; com a idade, resignamo-nos. Que importa? Vamos ler o que queremos ler. Um Eça por ano, por exemplo, é um projecto bonito. E saudável.

“On Writing”, de Charles Bukowski (Harper Collins)

É difícil aprender sobre o que se faz se se está sempre ocupado a fazê-lo. O que quer que seja: cozinhar, dançar, administrar empresas. Por isso, e ainda que um lado de nós queira à força esquecer que sequer tem um trabalho, quanto mais que um dia terá de voltar para ele, as férias são “a” altura para aprendermos um pouco mais acerca do que fazemos com os grandes mestres. No nosso caso, este ano será com essa criatura intratável e genial que atende pelo nome de Bukowski.

Ana Cristina Marques

“Laëtitia — Ou o Fim dos Homens”, de Ivan Jablonka (Bertrand Editora)

Aos 18 anos de idade, Laëtitia Perrais foi raptada, violada, morta e desmembrada. O nome da jovem rapariga, protagonista de uma história que deixou a sociedade francesa petrificada de choque em 2011, é resgatado por Ivan Jablonka, o historiador e sociólogo que assina o livro Laëtitia — Ou o Fim dos Homens, que chegou a Portugal no final de 2017. A obra impressiona pelos diferentes géneros e registos que condensa — literatura, atualidade, investigação, história, sociologia e política. No livro de Jablonka, que venceu o prémio literário “Le Monde 2016”, o autor faz de Laëtitia uma personagem difícil de esquecer e leva-nos a pensar sobre a violência das mulheres em diferentes sociedades.

“Vinho à Mesa”, de Maria João Almeida (Desassossego)

Maria João de Almeida já habituou um público fiel aos livros dedicados ao universo do vinho. Depois de um guia de enoturismo, que percorre quintas produtoras de norte a sul do país, e um livro dedicado a explorar e descodificar a bebida por vezes difícil de entender, entre outros e muitos trabalhos, a autora apresenta “Vinho à Mesa”, onde reúne 13 chefes, 13 regiões e 265 vinhos. O livro, apresentado em abril deste ano, está dividido em 13 regiões vitivinícolas e, para cada uma, um chef de alto gabarito propõe uma receita que combina com alguns rótulos da respetiva região. A obra foge à paginação tradicional e constitui uma espécie de manual para melhor entender o porquê de vinho sem comida ser como um verão sem sol.

Bruno Vieira Amaral

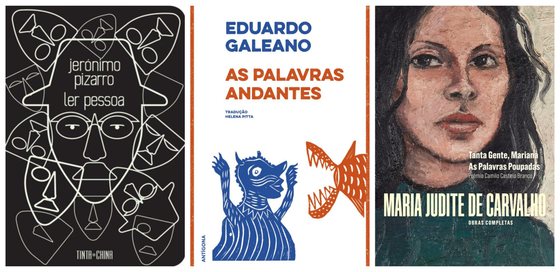

“Obras Completas – Volume I”, de Maria Judite de Carvalho (Minotauro)

A edição das obras completas de Maria Judite de Carvalho é uma questão de justiça, não para a autora, mas para os leitores que, assim, têm oportunidade de conhecer em excelentes condições de manuseamento (também conta, também conta) a arte superior de um dos grandes escritores (para se perceber que não estamos a remeter a uma hipotética e desonrosa “liga das mulheres”) do século XX. Tanta Gente, Mariana e As Palavras Poupadas, reunidos num só volume, são os livros de contos (os tais que não vendem) que abrem a coleção.

“Os Cinco Magníficos – Hollywood e a Segunda Guerra Mundial”, de Mark Harris (Edições 70)

O que Easy Riders & Raging Bulls (que continua sem edição portuguesa) é para a Nova Hollywood da década de 70, Os Cinco Magníficos é para esta mão-cheia de realizadores de mão-cheia. No início da Segunda Guerra, John Ford, George Stevens, John Huston, William Wyler e Frank Capra eram realizadores com posições muito diferentes no ecossistema de Hollywood, mas todos perceberam que tinham o dever de contribuir, na medida das suas possibilidades, para os esforços de guerra do país. Homens extraordinários em circunstâncias extraordinárias relatadas de forma extraordinária por Mark Harris. Extraordinário.

“Brasil em Campo”, de Nelson Rodrigues (Tinta-da-China)

Chega bem a tempo, com o Mundial ainda a decorrer, esta coletânea de crónicas de Nelson Rodrigues sobre futebol. Nunca ninguém escreveu assim sobre futebol, apetece dizer. Nunca ninguém escreveu assim sobre o Brasil, e tantos escreveram sobre o Brasil, dentro e fora, de dentro para fora e de fora para dentro, que juntos fazem quase uma literatura de um país imaginado. E tudo isto é verdade porque nunca ninguém escreveu como Nelson Rodrigues, capaz de fazer com a côdea de uma crónica um festim para alimentar multidões. Ele multiplicava o tamanho da crónica e o tamanho dos protagonistas. Pela pena de Nelson, Garrincha é um Hamlet. A bola, aqui, pouco interessa. Como Nelson dizia, no futebol o pior cego é o que só vê a bola.

Carlos Maria Bobone

“A gargalhada de Augusto Reis”, de Jacinto Lucas Pires (Porto Editora)

Um romance sobre um poeta do regime, descoberto por um poeta vindo de um bairro social. Além de ser importante do ponto de vista histórico, por apanhar bem uma certa elite do Estado Novo, ideologicamente pouco comprometida, tem também uma fraqueza humana bem explorada: a distância entre a imagem que temos de nós próprios e aquela que os outros fazem de nós.

“De Lisboa a La Lys”, de Filipe Ribeiro de Menezes (D. Quixote)

Um livro sobre a presença portuguesa na Primeira Guerra Mundial, que explica bem as dificuldades do CEP e o ambiente político que cercou o desempenho de Portugal. Trata vários testemunhos ingleses, o que dá também uma perspectiva ampla sobre o desastre da Flandres.

“O Conservadorismo do Futuro e outros ensaios”, de Miguel Morgado (Edições 70)

Um conjunto de ensaios sobre política, à volta de Montesquieu ou de Bento XVI, da ideia de Virtude ou da separação de poderes. Tem sobretudo interesse o esforço de conciliar, de uma perspectiva democrática, as ideias positivas – isto é, a religião no espaço público, ou a ideia de uma moral comum – com as ideias de liberdade ou de tolerância.

Joana Emídio Marques

“Ultimato”, de Diogo Vaz Pinto (Maldoror)

Pode não parecer mas publica-se cada vez menos poesia em Portugal. Livros de poemas, sim, há muitos. Uma verdadeira produção em grande escala. Procurar a poesia fora dos lugares habituais, eis o trabalho dos leitores de poesia de hoje. Ultimato, de Diogo Vaz Pinto, é uma obra liberta da necessidade da lógica, da razão onde se mantém acantonada quase toda a produção literária atual, portanto uma poesia arriscada, difícil, a exigir leitores à altura. Aqui estamos perante uma poesia que resiste à transparência, mas desencadeia o desejo de interpretação. Desencadeia o desejo de desvendamento.

“Memórias de Adriano”, de Marguerite Yourcenar (RTP/Leya)

Entrar na morte de olhos abertos, eis o que desejava o imperador Adriano. Um gesto estoico depois de deixar ao seu herdeiro, Marco Aurélio, ou nós próprios, o mais extraordinário dos tesouros: a rememoração da sua vida. Nenhum ouro é mais puro, mais válido, mais sublime do que a vida dos outros que nos é deixada como lição. Para refletir nestes tempos em se acredita que o sofrimento “é indigno”. Uma obra maior que tomou a Yourcenar 30 anos da sua vida.

“Nesta Grande Época”, de Karl Kraus (Relógio d’Água)

Nesta grande época, Portugal ainda mal conhece a obra de Karl Kraus, o locutor do horror do seu tempo, como lhe chamou Elias Canetti. O jornalista que colocou os jornais no banco dos réus ao analisar o papel destes media na 1ª Guerra Mundial, que compreendeu como poucos que pela destruição e manipulação da linguagem todo o tipo de ditaduras seriam possíveis. A sua sátira cabe aos media atuais como uma luva.

“Obra Perfeitamente Incompleta”, de José Sesinando (Tinta da China)

Saudades de humor inteligente que não seja um adolescente a imitar o Ricardo Araújo Pereira? Farto dos anúncios, das crónicas com sublinhados a amarelo e dos programas de TV do Ricardo Araújo Pereira? Não? Então é provável que esteja a precisar de um detox para o verão. Claro que o próprio Ricardo Araújo Pereira já pensou nisso e, pela módica quantia de 22.90 euros, oferece-lhe a Obra Perfeitamente Incompleta de José Sesinando, uma festa da inteligência e dos jogos de linguagem, do olhar astuto sobre a cultura portuguesa. Se comprar o livro habilita-se ainda a ganhar um dedo extra para desligar todos os aparelhos eletrónicos lá de casa sempre que RAP aparece e ler os maravilhosos livros desta coleção da Tinta da China.

“Dia Alegre, Dia Pensante, Dias Fatais”, de Maria Filomena Molder (Relógio d’Água)

Os dias de Maria Filomena Molder são como os seus livros para nós, leitores: alegres, pensantes, fatais. Nos últimos dois anos, a mais ígnea das nossas pensadoras já nos deu Rebuçados Venezianos e agora este Dia Alegre…, em ambos se reúnem ensaios, textos, reflexões, memórias e rememorações, sobre cultura, arte, poesia, uma teia de ligações feita e desfeita num pensamento veloz onde, como em Clarice Lispector, a palavra serve como isco para pescar a entrelinha. Atrevamo-nos a mergulhar nas entrelinhas tantas vezes fatais destes dias.

José Carlos Fernandes

“Eles eram muitos cavalos”, de Luiz Ruffato (Tinta-da-China)

Decorre num só dia – 9 de Maio de 2000 – e num único cenário – a cidade de São Paulo – mas tem dezenas de personagens, que nunca chegam a encontrar-se nem têm outro vínculo entre si do que o de viverem na mesma megalópole. É difícil resistir a sermos arrastados para dentro deste turbilhão onde “gatos e crianças remelentos dormem ignorando a tarde que se oferece lúbrica”.

“Nesta grande época”, de Karl Kraus (Relógio D’Água)

Ouve-se alguém reclamar “Liberdade de escolha!”, mas não há razão para alarme: não se exige democracia, tão-só liberdade de escolha dos tecidos, uma reivindicação que era fácil de satisfazer na Viena de 1910 e é ainda mais fácil hoje. Da vasta produção de Kraus para a revista satírica Die Fackel seleccionaram-se duas dúzias de artigos, que conservam boa parte da pertinência (e toda a acidez) um século depois.

“Babbitt”, de Sinclair Lewis (E-Primatur)

Compreender a América que elegeu Trump e aprova a sua actuação como presidente é um longo e árduo trabalho. Uma forma possível de o começar é ler este romance de 1922, cujas vinhetas nos revelam a alma do agente imobiliário George F. Babbitt, uma criatura não muito esperta, razoavelmente inculta, frívola, complacente, conformista, ambicioso, hipócrita e retintamente materialista. Um romance excepcional sobre alguém que nada tem de excepcional.

“A ordem do dia”, de Éric Vuillard (D. Quixote)

Vuillard não precisou de inventar quase nada, o que aqui está são, essencialmente, factos históricos: uma reunião entre Hitler e os grandes industriais alemães para angariar financiamento para as eleições de Março de 1933, as peripécias da anexação pacífica da Áustria pela Alemanha em 1938, eventos sem nada de particularmente trágico ou espectacular. Mas é assim que os totalitarismos avançam, com maneiras corteses e pezinhos de lã.

“O nervo óptico”, de María Gainza (D. Quixote)

Isto não é bem um romance. Antes uma galeria de arte muito desarrumada, com gente famosa – El Greco, Courbet, Rousseau, Rothko – lado a lado com gente obscura – Fujita, Hubert Robert, Cándido López – e pertences pessoais da narradora/autora, em cujas recordações de infância há um prado com“vacas Hereford que nos vêem passar com essa expressão vazia de que só as vacas e os poetas em transe conseguem manter”.

Nuno Costa Santos

“Um Cavalo Entra Num Bar”, de David Grossman (Dom Quixote)

Que doloroso passado pode transportar um comediante? Esta é uma das perguntas de Um Cavalo Entra Num Bar. Se no início do romance o leitor “assiste” a um incómodo número de stand-up em registo Lenny Bruce, depois passa a ser testemunha da história do crescimento, feito de experiências-limite, de uma criança vulnerável, filha de um pai duro e de uma mãe que sobreviveu ao Holocausto. Por detrás de uma humaníssima história, escrita de um modo directo, pode entrever-se a interpretação que o escritor faz do rumo político do seu país. E, para quem se preocupa com o destino da arte literária, um romance arriscado e original.

“Aforismos”, de Karl Kraus (VS)

O jornalista, dramaturgo, poeta e aforista Karl Kraus, que habitou Viena entre o final do Império Austro-Húngaro e o início da da II Guerra Mundial, desafiou jornalistas, políticos e agentes da cultura vienense, denunciando a Guerra e o nacional-socialismo e o tratamento pouco claro que a imprensa lhes ia dando. Sentenciou também em modo económico e provocador sobre temas como língua, literatura, arte e a relação entre homens e mulheres. É dele esta definição do género que tanto praticou: “O aforismo nunca corresponde à verdade; ou é meia-verdade, ou verdade e meia”. É questão de confirmar.

“Na Prática a Teoria é Outra”, de Victor Cunha Rego (Dom Quixote)

A reunião dos textos de Victor Cunha Rego entre 1957 e 1999, publicados em jornais como o Diário Ilustrado, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o Semanário e o Diário de Notícias. Livro que, pela espessura, pede não uma leitura de praia mas uma visita ao ar livre, debaixo do arvoredo estival. A escrita solitária de alguém que respondeu a um imperativo de independência, verticalidade e ética. E uma voz contra todos os totalitarismos, que, à ideia de “homem novo”, contrapôs a de “homem melhor”.

“Corpo Triplicado”, de Maria Brandão (Companhia das Ilhas)

Um veneno literário original numa prosa de respiração curta. Mistura entre violência e humor, entre energia e sátira, entre boxe e dança. Da história de uma mulher que resolve despachar o marido com a ajuda de um dogue argentino às polaroids impiedosas sobre ambientes familiares e reencontros de antigos colegas. Um disparo contra a hipocrisia e uma reivindicação directa, sem meias tintas, da animalidade, do desejo e da tragédia que existe em todos nós.

“Volta a Portugal”, de Álvaro Domingues (Contraponto)

Há vários riscos assumidos neste livro pelo geógrafo, professor e ensaísta Álvaro Domingues, que tem uma obsessão pelas paisagens feitas de contrastes que unem pré e pós-modernidade. Entre estes riscos estão a colagem de textos com autorias muito diversas e distantes no tempo e o jogo entre as fotografias e as legendas – desenhadas com ironia e humor. Felizmente que o autor os correu. Porque o resultado final desta heterodoxia de quem muito sabe é um retrato originalíssimo do estilhaçamento territorial onde cabem muitos nomes estrangeiros armados ao sofisticado.

Pedro Vieira

“Lá Fora”, de Pedro Mexia (Tinta da China)

Ele escreve muito. Há anos. Crónica após crónica após crónica. E depois compila-as, às crónicas, a intervalos regulares. Nesta safra, publicada este ano, Pedro Mexia porque é que a palavra publicista nunca deveria ter caído em desuso; escreve com a mesma verve e elegância, esteja a falar sobre a extinta Feira Popular ou sobre o Parlamento. Sobre a Marianne do Cohen ou a agenda do Zweig. De dar dor de cotovelo. De fazer inveja. Ou melhor, cobiça, que é menos mortal.

“A Cidade Sombria”, de Charles Dickens (E-Primatur)

Praticamente inédito em Portugal – a desaparecida Romano Torres publicou-o nos anos sessenta com o título A Casa Abandonada – é um romance menos conhecido do paladino dos desvalidos, órfãos e praticantes do gadanho de carteiras. Um épico londrino com sistema judicial em pano de fundo, que abalou a sociedade britânica. Se um dia se escrever assim, de forma ficcionada, sobre a justiça portuguesa, pode ser que a dita sofra um abalo. A bem dos desvalidos. E dos outros todos.

“Mulheres”, de Eduardo Galeano (Antígona)

Sabedoria, verbo fácil, universalidade. Tudo isto são palavras. Mas vamos ao que interessa. Eduardo Galeano escreveu sobre quase tudo, e muito bem. Nesta espécie de bucket list feminina, o autor povoa as páginas de heroínas, muitas delas trágicas. Joana d’Arc, as Mães da Praça de Maio da Argentina, Frida Kahlo. Mulheres de carne e osso e pêlo na venta, que desafiaram as suas épocas e as convenções mais encardidas. Mulheres com agá grande. Sim, ok, Galeano é uruguais, mas eu não sou gajo de guardar rancores.

“Pássaros na boca”, de Samantha Schweblin (Elsinore)

“Se bateres muito com a cabeça de alguém no asfalto – mesmo que seja para a obrigar a ser razoável -, é provável que acabes por lamentá-lo. Esta foi uma coisa que a minha mãe me ensinou desde o princípio, no dia em que bati com a cabeça de Fredo no chão do pátio do colégio.” Samantha Schweblin, argentina, 40 anos. Maneja o absurdo e a violência do dia-a-dia como se de dois gatinhos fofos se tratassem. Digamos que a sua obra, neste caso reeditada, fala por si.

“Racismo no país dos brancos costumes”, de Joana Gorjão Henriques (Tinta da China)

Eu não tenho nada contra os pretos, os cigano e os romenos, mas. No país da adversativa, e dos supostos brandos costumes, há demasiadas histórias abafadas, toleradas, varridas para debaixo do tapete. Inclusive por parte das autoridades competentes que detêm o monopólio da violência, como diria o Max Weber no momento de ser espancado numa esquadra de Alfragide. Jornalismo puro e duro, com direito a DVD e tudo. Como se o livro e as reportagens não bastassem.

Rita Cipriano

“Obras Completas – Volume I”, de Maria Judite de Carvalho (Minotauro)

Maria Judite de Carvalho, uma das grandes escritoras portuguesas do século XX, andou esquecida. Felizmente para nós, a Minotauro (chancela do Grupo Almedina) decidiu resgatá-la e publicar, até ao final do ano, a obra completa da autora. O primeiro volume da coleção, inclui as duas primeiras colectâneas de contos de Maria Judite de Carvalho: Tanta Gente, Mariana (1959) e As Palavras Poupadas (1961), este último vencedor do Prémio Camilo Castelo Branco no ano do seu lançamento. São 17 contos ao todo. Ainda que tratando-se de trabalhos iniciais, os dois volumes (reunidos num só) mostram bem a escrita atenta, a mestria no tratamento de temas como a solidão — a vida, sempre “demasiado difícil” — e resgatam o trabalho ímpar de uma autora cuja voz precisa urgentemente de ser libertada do silêncio que encheu toda a sua vida.

“As Palavras Andantes”, de Eduardo Galeano (Antígona)

Outro autor que andou esquecido foi Eduardo Galeano. Além de As Veias Abertas da América Latina — o seu grande ensaio escrito na sequência do golpe militar no Uruguai que o obrigou ao exílio –, editado de forma parcial e bastante incompleta em Portugal, pouco mais havia disponível em português. Até que, em 2017, a editora Antígona anunciou a publicação das obras do escritor uruguaio, disponibilizando de forma sistemática (e pela primeira vez em Portugal) os livros de um dos grandes nomes da literatura latino-americana. O mais recente volume desta coleção saiu no final de junho e chama-se As Palavras Andantes. Recheado de pequenas histórias, ilustradas por J. Borges, o livro foi inspirado nas lendas urbanas e na mitologia tradicional da América Latina. Saltando do sagrado para o profano e do humano para o animal, Galeano fala dos vivos e dos mortos, do real e do fantástico, cheio de poesia e razão. “As histórias de espantos e encantos que quero escrever, as vozes que recolhi pelos caminhos, e os meus sonhos de andar acordado, realidades deliradas, delírios realizados, palavras andantes que encontrei — ou fui por elas encontrado.” Tudo isto é As Palavras Andantes. Foi Galeano quem o disse, e ele sabia-o melhor do que ninguém.

“Ler Pessoa”, de Jerónimo Pizarro (Tinta-da-China)

Foi no passado mês de junho, altura em que se celebrou o 130º aniversário de Fernando Pessoa, que chegou às livrarias Ler Pessoa, o último livro de Jerónimo Pizarro. O ensaio é pequeno (tem apenas 176 páginas) mas reúne na perfeição tudo o que de importante se disse, tudo o que há para dizer e tudo o que se pode vir a dizer sobre Pessoa e os seus principais heterónimos. Enfim, sobre a “constelação” Pessoa, sobre o autor que “pode ser visto como um, nenhum ou cem mil”. Ler Pessoa pretende ser um convite à leitura e releitura da obra do poeta português — nas palavras de Pizarro –, mas acaba por ser muito mais do que isso: é uma homenagem ao autor que, por tanto o querermos encontrar, nos escapou a todos. Quem foi Fernando Pessoa? O que é a obra que nos deixou? — estas são questões para as quais talvez nunca encontremos uma resposta. Mas não é esse o encanto? Jerónimo Pizarro acha que sim — e nós também.

Vasco Rosa

“O Fiel Defunto”, de Germano Almeida (Caminho)

Escritor caboverdiano de especial talento, boa e rara sobriedade e dignidade (v. entrevista a Joana Emídio Marques), Germano Almeida aparece em 2018 com um romance que parodia as instituições literária e editorial — motivo mais que suficiente para aguçar a nossa curiosidade para com O Fiel Defunto. O leitor corre certamente o risco de ser olhado de soslaio se gargalhar na praia enquanto lê este livro, mas não faça caso — e tome isso como elogio.

“Relato da Minha Viagem aos Açores, 1812-1814”, de Briant Barrett (Letras Lavadas)

Relato inédito da estada dum inglês no arquipélago açórico dado a conhecer há muito num leilão micaelense, e agora finalmente publicado, traz a advertência prefacial de que possa tratar-se dum relatório detalhado favorável a uma suposta pretensão britânica a estas ilhas entre Europa e América mas tão pouco cuidadas pela administração central portuguesa. O livro lê-se com bastante agrado, sem inquietação com imperialismos que já lá vão. “Conseguir um sapateiro que faça um par de sapatos para uns pés suficientemente grandes e que tenham a sola do mesmo comprimento que o cabedal, é considerado uma ave rara” (p. 321).

“Portugal no Golfo Pérsico: 500 Anos” (Biblioteca Nacional de Portugal)

Quando se desdobram as excursões de pequenos grupos ao Irão com guias qualificados, este livro proporciona informação prévia ou posterior que faz de barreira à “nociva indústria de medos” (p. 16) que pode isolar a herança de uma das civilizações mais fascinantes com as quais Portugal se relacionou, e em cujo território persistem ainda fortificações militares de vanguarda. Mas também ficamos a saber mais sobre tráfico de cavalos, comércio de porcelana chinesa, ecos da Pérsia no azulejo português, diplomacia — e literatura: Fernando Pessoa inspirado pelo poeta Omar Khayyam, e curioso da civilizada Pérsia.

“Antecedentes de um Museu. Lisboa em festa: a Exposição Retrospectiva de Arte Ornamental Portuguesa e Espanhola, 1882”, de Emília Ferreira (Caleidoscópio)

Simplesmente a história do «mais notável acontecimento cultural do século XIX no nosso país», pesquisado e narrado com invulgar talento literário por uma historiadora da arte que salienta “a actualidade e o rigor científico e museográfico” do esforço dum escol de homens bons que ajudaram a fundar os alicerces do actual Museu Nacional de Arte Antiga. Portugal no seu melhor, de facto — resistente à maledicência, ao pessimismo e ao provincianismo. Edificante.

“Labareda”, de Alberto de Lacerda (Tinta da China)

Depois de muitos anos de eclipse editorial provocado por empedernida ortodoxia ortográfica, saúde-se o regresso do poeta Alberto de Lacerda (1928-2007) nesta breve antologia lançada numa colecção de poesia que rapidamente ganhou algum prestígio e bem pode ajudar a fazê-lo apreciado e estimado por um público mais novo, vencendo a indiferença — ou, uma vez mais, o exílio… — criada por anacrónicas barreiras intergeracionais.