Quando alguém está à frente dela numa fila e a ouve falar, olha para trás para ver quem será a dona daquela voz familiar. “Isso surpreende-me”, diz ao Observador. Mas não devia. Maria Manuela Machado Azevedo nasceu a 5 de maio de 1970, no hospital da Póvoa de Varzim, com uma voz “muito escangalhada e rouca”. Foi essa voz única que cativou o fundador dos Clã, Hélder Gonçalves, e o fez ligar à, na altura, estudante de Direito, para a convidar a entrar na sua nova banda.

Há exatamente 20 anos, os Clã gravaram o primeiro disco e puseram metade do país a cantar “Pois é (Não é?)”. Parecia estar tudo a correr bem: a crítica fazia-lhes elogios, as rádios tocavam as suas canções. Contudo, os concertos não apareciam e o grupo ponderou mesmo ficar por ali. “Ficámos a pensar: será que vale a pena a gente resistir?”.

Resistiram. No passado dia 29 de julho editaram a sua primeira coletânea, O Melhor dos Clã, com duas décadas de canções. São uma das principais bandas do país. No centro de Vila do Conde, terra onde viveu durante toda a infância e adolescência, e para onde regressou após uma passagem por Coimbra e pelo Porto, Manuela Azevedo explica que os Clã nunca tiveram fama. Di-lo com a alegria de quem pode ir ao café, andar de metro ou ir às compras à vontade, ainda que, na sessão fotográfica que fez para o Observador no centro da cidade, uma mulher se tenha aproximado para confirmar se se tratava de uma cantora. Costuma ser confundida com caras mais conhecidas. “Acontece-me muitas vezes as pessoas acharem que sou eu mas que não devo ser eu. Ou porque sou mais pequena… ‘Não, não é, ela é mais alta’.”

O prazer da música descobriu-o quando andava no rancho folclórico da aldeia e também quando o irmão a punha a dançar enquanto os dois pastavam ovelhas. Mesmo tendo a música como paixão, Manuela Azevedo acabou o curso de Direito em Coimbra e chegou mesmo a fazer o estágio. “Não foi o mais bem-sucedido da história”, confessa, antes de recordar aquele dia em que um juiz a expulsou da sala por ter cruzado as pernas no tribunal.

[jwplatform fCSm4LMc]

Onde é que é mais fácil as pessoas cruzarem-se com Manuela Azevedo fora de um palco: em Vila do Conde, no Porto, em Lisboa?

No Porto, mas, sobretudo, em São Simão da Junqueira [risos]. Fica a 12, 13 quilómetros do centro de Vila do Conde, mais para o interior, é uma das freguesias maiores do concelho, onde as atividades económicas principais ainda são a agricultura e a pecuária. É um sítio tranquilo para viver, onde as pessoas se conhecem todas.

Foi lá que cresceu, numa família de quatro pessoas. Fale-me um pouco sobre os seus pais e os seus irmãos.

O meu pai era polícia da Segurança Pública, hoje está reformado. A minha mãe era costureira e trabalhava em casa, era patroa de si própria, o que ficava muito bem [risos]. Depois tenho dois irmãos muito mais velhos, porque eu já nasci fora de tempo, a minha mãe já tinha 42 anos quando me teve.

A Manuela foi planeada ou foi uma surpresa?

Acho que fui uma surpresa, ninguém estava à espera. O meu irmão João, que é o do meio, é mais velho do que eu nove anos e o António 12 anos. Tive assim uma infância um bocado abandonada porque eles não tinham idade para brincar comigo, mas por outro lado também muito protegida, porque eles zelavam muito pela minha segurança e o meu bem-estar.

Com os pais, na primeira visita a Lisboa

Isso quer dizer também que andavam de olho nos possíveis namorados?

Não tive muitos namorados, fui uma adolescente muito pouco romântica. Ria-me muito das minhas colegas que estavam sempre feitas pinga-amor a apaixonar-se por este e por aquele, achava aquilo ridículo. Só na idade adulta é que descobri as alegrias e as tristezas dos amores. Mas na adolescência achava ridícula essa coisa das paixonetas.

Passou a adolescência na Junqueira?

Não porque lá só havia escola básica. Quando fiz 10 anos tive de vir estudar para Vila do Conde, o que era uma grande aventura. Depois, por volta dos 11 ou 12 anos entrei para a Academia de Música de Vila do Conde para estudar piano e fazer o curso geral de música, por isso tinha mesmo muito tempo ocupado aqui. Chegava a casa sempre muito tarde, por isso não havia grande vivência da aldeia. Quando acabei o liceu fui para Coimbra, portanto durante muitos anos estive distante da vida mais quotidiana da minha freguesia.

Quando é que decidiu voltar a viver na Junqueira?

Foi uma coincidência. Houve uma altura em que os Clã ficaram sem sítio para ensaiar, no final de 1997, início de 1998. Coincidiu também com o meu regresso à casa natal, por assim dizer, porque a minha mãe faleceu. Os meus pais viviam numa casa que tinham construído dentro do terreno da casa principal e o meu pai não quis lá ficar, por razões óbvias. Depois de decididas as partilhas eu acabei por ficar com esse poiso para cuidar. Como a cave bafienta de Campanhã onde os Clã ensaiavam ficou indisponível, um dos pisos da casa tornou-se a nossa sala de ensaios. A partir daí fomos investindo, fazendo obras e hoje é o nosso estúdio.

Por essa altura já tinham dois discos, LusoQUALQUERcoisa e Kazoo. Não foi então para se proteger da fama.

Nah! Nós na verdade nunca fomos assim muito famosos. As pessoas acham isso mas nós nunca o sentimos. E ainda bem, porque dá para andar de metro, dá para ir às compras tranquila… Essa coisa de ficarmos famosos nunca nos aconteceu, muito porque fomos crescendo devagarinho. Houve de facto um disco que vendeu mais, o Lustro, que também teve muitos singles na rádio e na televisão, tivemos uma digressão muito extensa e bem sucedida, e acho que nessa altura se calhar começámos a ameaçar ficar famosos. Mas depois fizemos o Rosa Carne e voltou tudo à estaca zero [risos]

Ficaram tristes por isso ter acontecido?

Muito contentes.

A editora é que não deve ter achado piada.

Eu lembro-me que na altura o David Ferreira ainda estava à frente da EMI e, quando ouviu o que nós queríamos fazer com o Rosa Carne, pediu-nos para pensarmos melhor. “Vejam lá, vocês vêm de um disco muito bem-sucedido, podem dar um salto e consolidar esta posição” e tal, e a gente explicou-lhe que não havia volta a dar, que era mesmo aquilo que queríamos fazer. E para nós foi muito importante termos feito esse disco. Conquistámos uma liberdade criativa total, fizemos um disco de que gostávamos muito, fomos fiéis a nós próprios, independentemente se isso ia implicar ter de voltar atrás no reconhecimento e, de alguma forma, ter de começar de novo. Mas deu-nos essa liberdade criativa, de decisão da carreira, que foi muito importante.

E trouxe-nos outros frutos incríveis, houve muita coisa que aprendemos no processo, com os outros parceiros que se juntaram a nós a escrever, que começaram a colaborar connosco nessa altura. O DVD que resultou daí foi um passo que nós sentimos que foi gigante, no que diz respeito ao investimento na dimensão de palco, na cenografia, na importância no desenho cénico, na importância da performance também, em estarmos sempre atentos a outras maneiras de podermos prolongar a comunicação da música… Foi mesmo um ponto muito importante na nossa carreira. Revitalizou a banda.

A sua mãe chegou a ver até onde a filha chegou?

A minha mãe tinha tido um enfarte e teve um segundo enfarte que foi fatal, em 1996. Portanto, chegou a ver algumas coisas na televisão, um videoclip e algumas aparições nossas nos programas que havia na altura. E gostou muito, achou muito divertido, estava orgulhosa! Mas depois não pôde ver mais.

E o seu pai, gosta das músicas dos Clã?

Acho que o meu pai não é propriamente fã dos Clã. Ele foi ver uma vez um concerto nosso aqui em Vila do Conde, já há muitos anos. No final veio-me dizer: “tu alimenta-te filha. Alimenta-te e descansa” [risos]. Ficou muito atrapalhado com a quantidade de energia que me viu despender. Mas pronto, tem orgulho no facto de termos construído uma carreira e de conseguirmos sobreviver disto confortavelmente e de termos a nossa vida assim tranquila. E tem muito orgulho na neta também, portanto é um pai e um avô feliz.

Ao colo do pai, na festa de Natal da PSP.

De onde é que veio a paixão pelo piano?

Os meus pais, apesar de serem um polícia e uma costureira, ambos com a quarta classe, vinham de um tempo em que era muito difícil as pessoas terem acesso à educação. Pessoas que tiveram essa vida, que tiveram de ir trabalhar aos 10 anos para ajudarem no sustento da família, foram de uma generosidade total comigo e com os meus irmãos. Nunca impuseram nenhuma escolha, nenhuma decisão, nenhum percurso. Deixaram-nos estudar aquilo que nós quiséssemos estudar, até quando quiséssemos. No meu caso, ainda por cima, eu era uma rapariga numa aldeia e, quando andava na Academia, chegava muitas vezes à noite porque tinha aulas até mais tarde…

Havia falatório na aldeia.

Havia, obviamente. Não fica bem uma menina chegar na camioneta das senhoras que vêm da fábrica às dez e meia da noite. Sabe-se lá com quem é que ela veio, esse tipo de coisas. E os meus pais aguentaram isso com muita coragem e com humor também. Claro que tive as minhas discussões, principalmente com a minha mãe, mas também como eu era cumpridora, boa aluna, e eles viam os resultados, deram-me sempre muita confiança porque sentiam que eu era responsável. Ficou-me deles essa lição de grande generosidade e abertura. Vindo de onde vem, foi uma lição de vida.

Mas o culpado da minha ligação à música é o meu irmão mais velho, que começou a pôr-me o bichinho da música ensinando-me a dançar danças folclóricas enquanto pastávamos ovelhas lá em casa. Enquanto elas ruminavam, para não estarmos a apanhar seca ele ensinava-me a dançar “Caninha Verde”, o “Vira”, o “Malhão”, isso tudo. Depois levou-me para o rancho da Junqueira, para o rancho dos crescidos, que era muito divertido. Tinha para aí 6 ou 7 anos. Era a mascote, o que era muito bom principalmente nas danças de roda, em que as meninas vão pelos braços dos senhores, eu ia pelo ar! E havia excursões, íamos a comer cerejas no autocarro a caminho de outras freguesias. Era muito divertido. Acho que foi desde aí que ficou irremediavelmente marcado em mim o prazer da música.

Manuela adolescente, inseparável do piano.

Depois, foi cantar na banda do seu irmão mais velho. Com que idade?

Também por aí, seis, sete anos. Andávamos a cantar em romarias, em festas de aldeia e de liceu. Éramos os Calaz Flash. Cada letra era a inicial do nome de cada elemento da banda, sendo que o meu irmão, que era o baterista, tinha direito a duas: ‘az’ era de Azevedo. O guitarrista era o Carlos, o teclista era o Albano, o baixista era o Luís e depois os Azevedos. Eu cantava. Músicas do Roberto Carlos, da Tonicha, cantava uma dos Beatles também, que preparámos para uma festa de liceu, embora eu não soubesse inglês, só sabia o refrão… O guitarrista cantava umas coisas e eu cantava outras, não me sentia cantora principal nem secundária, estava lá feliz e contente a cantar!

Depois também participávamos em concursos de freguesias tipo festival da canção. Ganhámos um na Junqueira se calhar por sermos da Junqueira. Depois fomos a Mosteiró e perdemos, e quem ganhou foi a rapariga de Mosteiró, por isso eu não sei até que ponto o júri era isento… Mas era sempre divertido. Desde a infância que a música esteve presente. Os meus pais perceberam que era uma coisa de que eu gostava e pagaram-me umas aulas com uma professora de música e de teclado, chamada Esperancinha. Dava aulas numa capela em Vila do Conde.

A acústica devia ser boa então.

Era e o teclado era muito engraçado, era um harmónio daqueles de fole que tinha de se dar aos pedais para se tocar, e aprendi muito com ela. Principalmente a ler. As lições dela foram muito importantes, aprendi a tocar algumas coisas, mas quando acabei a primária e vi que tinha de vir para o ciclo, com tantas disciplinas e professores diferentes, achei melhor parar com as aulas para não me distrair e não chumbar.

Era extremamente responsável com 10 anos.

Era, era [risos]. Só que no ciclo encontrei uma professora de educação musical, Teresa Rocha, que percebeu que eu já tinha algumas luzes de solfejo e que achava que eu tinha muito talento, disse-me que eu devia continuar. Então convenceu os meus pais a deixarem-me fazer provas ao Conservatório do Porto. Foi de uma simpatia e generosidade incríveis, nas horas livres dela ajudava-me a preparar as provas para a admissão. Fiz as provas, fui admitida e, na mesma altura, abriu nesse ano a Academia de Música de Vila do Conde, que tinha equivalência ao Conservatório. Assim foi melhor porque estava mais perto de casa.

Quando acabei o curso geral de piano, já eu andava no primeiro ano da Universidade, fiquei a trabalhar como acompanhadora na Escola Profissional do Alto Ave. Foram uns anos muito bons. Não só ganhava uns tostões, que ajudavam ao início da vida na faculdade, mas também porque foi a descoberta do prazer enorme que é tocar com os outros, violoncelistas, violinistas, cantores, trompetistas, ter de ler muitas coisas… Foram uns anos bestiais.

Apesar de uma infância e adolescência viradas para as artes, fez uma escolha muito pouco óbvia na faculdade: foi estudar Direito para Coimbra.

Pode não parecer óbvia, é verdade. A sensação que eu tinha era que, embora gostasse muito de música e de tocar piano, dificilmente seria solista ou teria uma carreira musical a solo. Implicava um espírito de sacrifício e de perfeição que não tinha nem tenho. Então achava que era melhor procurar outra saída profissional que garantisse a minha sobrevivência. Depois quando comecei a trabalhar como acompanhadora abriu-se um leque de outras possibilidades de trabalho, mas já estava na faculdade.

Direito pareceu-me uma boa escolha por dois motivos. Tinha a ideia romântica de que os advogados eram os paladinos da justiça, tipo Perry Mason, que ia estar sempre no tribunal a dizer coisas extraordinárias, a argumentar com muita inteligência e a convencer todos os juízes que encontrasse — depois percebi que isso não existe na realidade, e ainda bem, senão era mais teatro do que justiça. Depois porque me interessava também a disciplina que tenta regular a maneira de viver, como é que isso se faz. Achava interessante, admirável, esse desafio de resolver conflitos e relações humanas em várias áreas. Por isso é que fui para direito, foi uma escolha convicta.

No Museu do Louvre, em Paris, durante a viagem de final de curso.

Gostou do curso?

Gostei muito do início, também pela surpresa de estar numa cidade completamente diferente. Era a primeira vez que saía do ninho, ali tinha o meu quartinho, alugado na casa da D. Estela. Era um casal muito simpático. Encontrei gente muito interessante e divertida, muito diferente da que tinha conhecido até ali, vi coisas que nunca tinha visto, fui ver espetáculos de dança ao Teatro Gil Vicente, coisa que eu nunca tinha visto. Saí de lá a achar que o mundo era outra coisa que eu não adivinhava. Vi concertos, vi cinema no cineclube da Associação Académica de Coimbra que eu nunca tinha visto, como Kurosawa. Foi uma descoberta a vários níveis, abri os meus horizontes humanos e cultuais, e isso foi uma experiência muito interessante.

O curso em si tinha coisas boas, mas dependia muito dos professores. O final já me custou bastante fazer. Não sei se teve a ver com o facto de ter ficado cansada do curso e de o entusiasmo inicial ter desvanecido um bocadinho, ou se era uma questão de idade, mas já estava muito desapontada com a cidade, cada vez mais cheia de gente. Talvez por muitos não passarem de ano e outros irem chegando [risos]. Às tantas a cidade ficou asfixiante. Lembro-me que havia uma cantina com péssima fama, que era a Cantina Amarela. Quase ninguém ia lá, só se as outras estivessem todas lotadas e não houvesse outra hipótese. Para o final do curso já havia filas para a Cantina Amarela! Comecei a ficar farta da cidade, do curso e dos meus colegas que já tinham todos perdido o encanto de pensar o mundo e discutir coias, para se focarem nas médias e no futuro profissional.

Chegou a fazer o estágio?

Fiz em 1993 ou 1994.

Como é que se portou a Manuela Azevedo estagiária nos tribunais?

Houve coisas que correram mal, outras menos mal, mas não foi o estágio mais bem-sucedido da história. Uma das experiências que tive em tribunal deixou-me logo muito desapontada e frustrada. Eu estava numa daquelas ações sumárias de pessoas que cometem pequenos delitos e que são julgadas em primeira instância rapidamente. Os estagiários iam todos para lá de piquete e calhou-me um senhor que tinha sido apanhado com um grãozinho na asa [alcoolizado] e que queria pagar a multa mas que precisava da carta para trabalhar. E eu assim, muito cheia de ideais, a tentar alinhavar os argumentos todos que ia apresentar, até que o juiz chama toda a gente para dentro e vão os estagiários sentar-se lá nos seus sítios. O juiz começa a perguntar: “Então o que apraz ao sr. Doutor dizer sobre este processo?” Os meus colegas iam-se levantando e dizendo: “Eu peço justiça”. Quando chegou a minha vez, como eu queria dizer alguma coisa, pedi: “Desculpe sr. Doutor juiz, eu ainda tenho aqui alguns dados sobre o meu cliente que eu precisava de organizar”. Ele então manda-me sentar enquanto ia aviando os outros e tal. Eu fui assim nervosa, toda a tremer, sentei-me numa cadeira e cruzei a pernita para apoiar os papéis e continuar a escrever. E o senhor expulsou-me da sala porque eu não podia cruzar as pernas num tribunal!

Espero que isso tenha mudado entretanto, porque é absurdo. Eu estava decente, não estava propriamente de minissaia, nem tenho pernas que atentem ao pudor, por isso fiquei logo muito aborrecida com aquilo, achei um desperdício de tempo e de energia. Achei desnecessária aquela demonstração de autoridade, servia muito mal a justiça. Depois houve coisas que correram melhor, mas o que percebi durante o estágio foi, por um lado, que não era propriamente uma advogada muito talentosa, ia ter de aprender muito e, principalmente, ia ter de conquistar qualidades que eu não tinha, de objetividade, de distanciamento em relação aos clientes, de rigor e de aprofundamento das questões… De algum desapaixonamento, que é necessário também para servir bem o cliente e a justiça, acho eu.

Por outro lado, fiquei também muito desiludida com o estado em que a justiça estava e está ainda. Há muita gente a esforçar-se, a trabalhar muito para que as coisas melhorem, mas realmente é complicado a quantidade de processos, a falta de pessoal que já havia na altura para tratar deles, é de facto um mecanismo difícil, que não funciona como deve funcionar para as pessoas se sentirem mais seguras, mais certas de que são bem representadas quando vão a um tribunal, que não são enganadas nem mal servidas, que não ficam com casos suspensos durante uma eternidade de tempo…

Teve de defender pessoas em quem não acreditava?

Não, nunca estive no papel de ter de defender alguém que achasse abominável. Se fosse esse o caso, pediria escusa, com certeza. Mas também quando se está no estágio… Eu depois ainda continuei a trabalhar uns tempos como advogada mas era mais a dar seguimento aos casos que herdei no estágio do que propriamente a ter clientes a bater-me à porta. Felizmente, os Clã salvaram-me a tempo [risos]

Como é que se deu a sua entrada na banda?

Os Clã apareceram no último ano do meu curso, em 1992. Recebi um telefonema do Hélder, já não o via para aí há quatro anos. Nós conhecemo-nos na Academia de Música de Vila do Conde. Depois eu vim para Coimbra e ele ficou pelo Porto, foi estudar para a Escola de Jazz. Passado pouco tempo já lá era professor, tornou-se músico, tocava com vários grupos de jazz na altura. Perdemos o contacto por esse motivo, mas ele ligou-me a dizer que estava a fazer uma banda e que precisava de uma voz. Como eu já tinha cantado com ele quando éramos adolescentes…

Já tinham tido uma banda juntos?

Fizemos uma bandita, com o Fernando, que é o baterista dos Clã, e com o Alex, que tocava guitarra. Mas era uma coisa para tocar numa ou outra festa de escola. Depois ainda fiz uns concertos com o Hélder, em bares, para ganhar uns trocos, a cantar música brasileira e outras que ele já vinha compondo. Aliás, foi para gravar umas maquetes de umas composições dele que ele primeiro me convidou para cantar quando ainda andávamos na Academia. Devíamos ter uns 15 anos. Na altura ainda tentei convencê-lo a usar a Cláudia, que era uma colega nossa que tinha assim uma voz mais cristalina e feminina. Eu já tinha uma voz muito escangalhada e rouca, mas pelos vistos o Hélder gostava de vozes estranhas e voltou à carga.

Foi neste Palacete, em São Simão da Junqueira, que os Clã fizeram os ensaios de preparação para os primeiros espetáculos. Comiam e dormiam lá.

Quando ele lhe liga em 1992, já adultos, para ir cantar com os Clã, teve a noção de que agora era a sério?

Na altura pensei só que ia ser uma coisa divertida para me salvar do tédio do último ano da faculdade. Mas confesso que quando cheguei ao ensaio e percebi o que tinha de fazer…

Cantar com a tal “voz escangalhada”.

Exatamente. Nunca imaginei que fosse um futuro profissional para mim! Fiquei um bocadinho receosa. No final do primeiro ensaio saí de lá a pensar: eles vão-me dizer para não voltar, de certeza, que isto foi muito estranho. Achei que não sabia o que estava a fazer. Ainda por cima todos eles vinham ou da Escola de Jazz, ou de pequenas bandas onde tocavam. Havia um grande à-vontade em lidarem com cifras e tocarem as coisas, para fazerem o que o Hélder mandava. E quando chegava à minha parte era mais difícil. Nunca tive muito jeito para improvisar e então tinha de perceber exatamente que melodia era para fazer, depois estava muito atrapalhada com a voz que tinha… Foi um início de alguma ansiedade da minha parte. Felizmente eles não ficaram muito mal impressionados e o trabalho continuou.

Como é que foi o primeiro concerto?

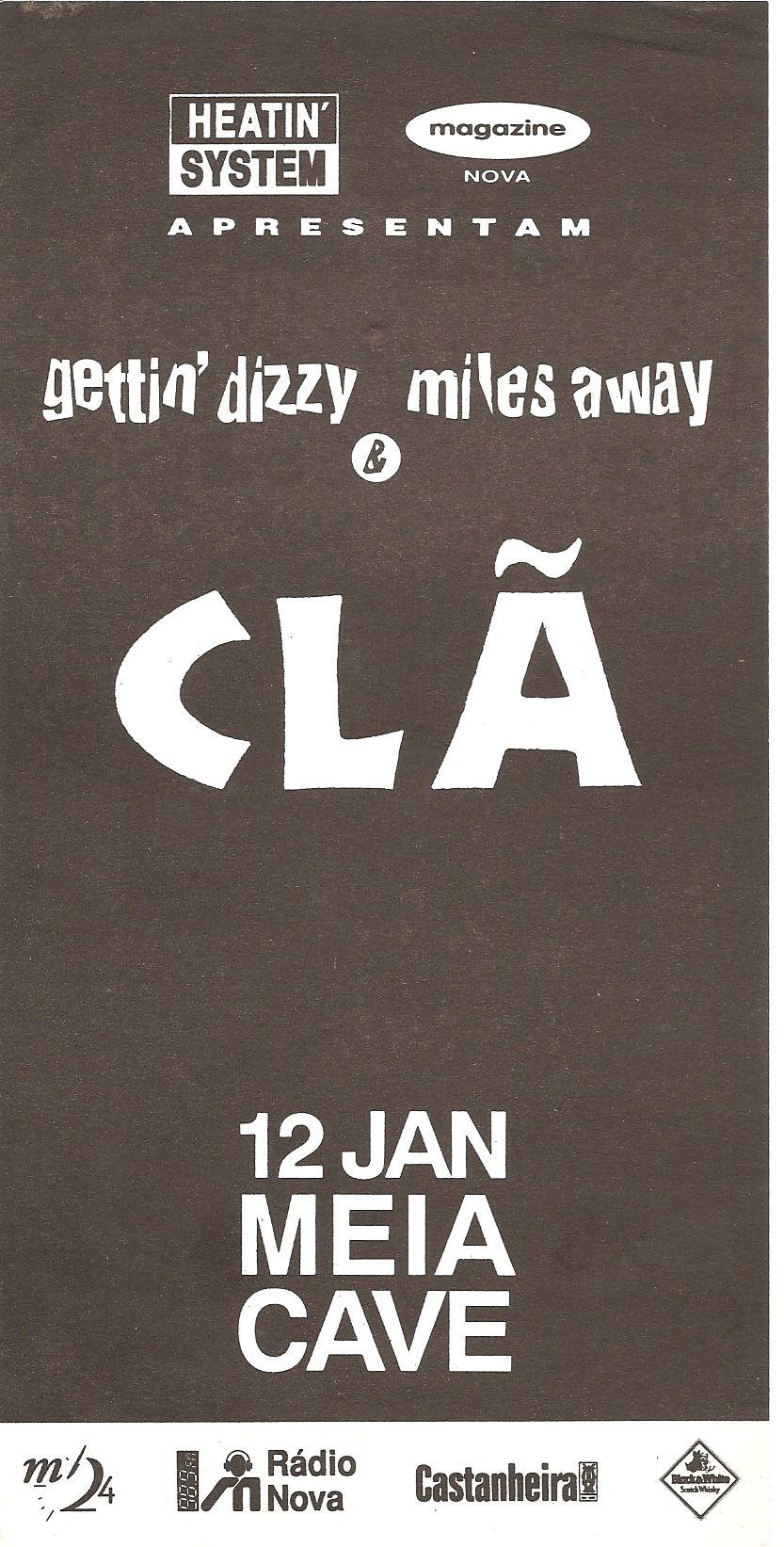

O primeiro foi no bar Meia Cave, na Ribeira do Porto. Foi no dia 12 de janeiro de 1994. Não nos correu muito bem a preparação do concerto porque quem ia fazer o som era o Mário Barreiros e ele nunca mais aparecia — descobrimos depois que tinha havido uma derrocada na marginal e as filas de trânsito eram intermináveis. Ele chegou à hora do espetáculo, portanto subimos para o nosso primeiro concerto sem saber como é que o som ia estar, sem saber como é que nos íamos ouvir, mas a coisa correu bem, o público foi muito simpático e foi uma festarola. Cheguei ao final quase afónica, mais de excitação do que de esforço.

O poster do primeiro concerto dos Clã

O palco era um corredor estreito, uma espécie de varandim onde estávamos colocados quase em linha, tínhamos músicos convidados — um percussionista e mais dois sopros — também de lado, não sei como é que coubemos todos no Meia Cave. Teve ecos muito simpáticos nos jornais. Começámos aí uma pequena digressão chamada “Os Primeiros Movimentos”, que depois passou pelo Aniki Bobó, Radical Foz, Enseada, depois fomos ao Rosa dos Ventos em Montemor-o-Velho, todos organizados por nós porque não tínhamos agente nem nada.

Já tocavam músicas daquele que seria o primeiro disco, o lusoQUALQUERcoisa?

Algumas. O primeiro ano de concertos foi para perceber um bocadinho como é que funcionávamos ao vivo e qual era o impacto das canções nas pessoas. Houve muitas que ficaram pelo caminho nesses primeiros concertos. Depois para o lusoQUALQUERcoisa foram compostas novas e outras foram melhoradas. Em 1995 já estávamos numa fase diferente, mais musculados.

O disco acabou por sair só em 1996. Imaginavam que, dali a 20 anos, ainda estariam a lançar discos e a dar concertos?

[risos] Sim, quer dizer… Não fazíamos contas a número de anos, mas queríamos ter uma carreira. Isso foi sempre um desejo da banda, fazer uma carreira, ser como os Xutos e Pontapés ou os Rolling Stones, andar sempre a tocar. Se isso eram 20 ou 30 anos, não fazíamos ideia. Acho que nessa altura ainda não nos conseguíamos imaginar maduros.

1996, na altura em que lançaram o primeiro disco.

Ao fim de 20 anos a editar, acharam que tinha chegado a hora de fazer a primeira coletânea?

Nós não costumámos fazer esse exercício de olhar para trás. Aliás, muitas vezes éramos surpreendidos quando as pessoas diziam “vocês já têm 20 anos de carreira” ou “vocês já fizeram isto há 10 anos”, e nós ficávamos sempre muito confusos com essas contas. Na verdade este Melhor dos Clã foi uma proposta da Warner, a nossa antiga editora, que achava que devíamos assinalar de alguma maneira os 20 anos do lançamento do nosso primeiro disco. Então acharam que um disco podia ser uma forma de reunir algumas canções mais conhecidas da banda e de fazer um apanhado geral.

Na altura em que nos falaram disso explicámos que não estávamos propriamente a pensar no passado, que estávamos justamente a pensar no próximo disco e noutro projeto que nos lançaram, que é fazer um musical para os mais novos, e que por isso não íamos ter disponibilidade para pensar no que é que podia ser esse melhor dos Clã. E ainda bem, porque eu acho que fazer esse exercício ia ser muito complicado. Decidirmos o que é o melhor de nós é complicado. De que melhor estamos a falar? Melhor em termos de composição? As melhores canções em palco? As melhores canções em disco? Os melhores encontros com outros artistas? Em 20 anos, felizmente, já fizemos tanta coisa que é difícil esse exercício de escolher o melhor.

Então como é que chegaram a acordo? O que é que encontramos neste disco?

O que fizemos foi passar a batata quente à editora e dizer: proponham-nos alguma coisa [risos]. Dos alinhamentos que eles nos propuseram houve um que nos pareceu o mais indicado. Se a efeméride era assinalar o nosso primeiro disco, ou seja, uma coisa mais editorial, concentrámo-nos então nas canções que foram os singles de cada disco de estúdio. As únicas exceções a isso são “Espetáculo”, single de um álbum ao vivo que fizemos com o Sérgio Godinho e que, embora seja ao vivo, acaba por ser um disco muito importante na nossa carreira, e tem também duas canções que fizeram parte de um álbum tributo aos Xutos e Pontapés [“Conta-me Histórias”] e ao Rui Veloso [“Bairro do Oriente”]. De resto estão os singles dos nossos sete discos de estúdio.

Se só pudesse guardar uma música dos Clã para ouvir até ao resto da vida, qual seria?

É complicado… Vou responder com três. Se pensar numa canção que em termos de composição é especial, eu diria “Lado Esquerdo”, que é uma canção do Lustro, maravilhosa, que o Hélder compôs, uma canção que parece simples mas é bastante engenhosa. O resultado final é encantatório e a letra do Carlos T é maravilhosa, fala sobre esse lado menos direito que nos faz escolher as coisas que nos apaixonam, que nos faz seguir em frente que nos faz sonhar. Gosto muito de cantá-la.

Também há canções que ficam marcadas num momento pela tua história pessoal e há uma canção dos Clã que marca a maternidade, que é uma coisa que atravessa a nossa vida como um raio e nos muda completamente. É a canção “Gordo Segredo”, do Hélder, para a letra da Regina Guimarães. Foi a primeira música que fizemos com a Regina e ela inspirou-se na minha gravidez. Quando fomos conhecê-la eu estava grávida e ela pensou nesse estado quando escreveu a letra.

Agora, pegando numa que está no disco, que é uma canção muito importante e tem um peso simbólico forte é o “Sexto Andar”. Fala de como as canções são especiais e de como elas, às vezes, nos atravessam e nos tocam de uma forma às vezes avassaladora, fazem-nos mudar de vida, fazem-nos mudar de rumo, fazem-nos chorar, rir, lembram-nos da infância, do que for. E o “Sexto Andar” fala disso, de uma canção que encontrou alguém num sexto andar onde se estava a ouvir a rádio. Curiosamente, embora a música tenha esse peso simbólico, aconteceu por um acaso. Durante as gravações do Cintura, o Hélder estava a gravar a guitarra acústica do “Utilidade do Humor” e houve um problema no computador. Enquanto o Nélson Carvalho estava a tentar resolver esse problema, o Hélder ficou lá agarrado à guitarra e, para se entreter, foi fazendo uns acordes, que foram ganhando algum sentido. Quando o problema técnico ficou resolvido ele gravou o “Utilidade do Humor” e foi logo apontar essa ideia. Assim surgiu a música para uma letra muito bonita do Carlos T que já tínhamos há uma data de tempo na gaveta. É das canções mais simbólicas que temos e nasceu assim, de uma avaria.

Como é que encara essa responsabilidade de saber que há quem vá chorar, rir e até mudar de rumo por causa de uma canção vossa?

Nós sentimos isso pela primeira vez com o “Problema de Expressão”. Foi a primeira canção que nós víamos as pessoas cantarem de olhos fechados, como se tivesse sido escrita para elas. Isso assusta um bocadinho. Depois vinham ter connosco para dizer como a canção tinha sido importante, que a tinham usado no dia do casamento ou para se declararem a alguém. “Foi depois de a ouvir que eu decidi abandonar o meu marido”. Há várias histórias. Sobretudo com a “Muda de Vida” [Humanos], houve uma pessoa que nos disse que mudou de casa, de emprego e de marido.

Quando é que isso aconteceu?

Foi quando fomos tocar ao Sudoeste, depois estávamos lá num encontro com as pessoas e apareceu um fulano com uma rapariga, a dizer: “A vossa canção ‘Muda de Vida’ é mesmo importante, está aqui uma rapariga que mudou de emprego mudou de marido, eu sou o novo!” [risos]. Há alguma responsabilidade, mas não a podemos assumir completamente. Não podemos achar que se alguém tomar alguma decisão grave por causa de uma canção nossa, que somos responsáveis, não é? Isso seria muito assustador. Mas às vezes faz alguma confusão percebermos que podemos ser responsáveis por mexer de uma forma tão avassaladora na vida dos outros.

Um dos poucos registos que há da gravação do videoclip do primeiro single, “Pois é (Não é?”)

Quando ouve “Pois é”, o primeiro single dos Clã, que abre o vosso best of, e vê o videoclip, o que é que pensa?

[risos] Estamos todos muito mais novos, muito mais fresquinhos! Mas há coisas que se mantêm. O sentido de humor, e o objeto desse sentido de humor, que somos nós, continua. Mas em termos estéticos já é uma canção muito distante.

No espetáculo “Coppia” já mostrou algumas das coisas que ouve, como Father John Misty, Feist e Nine Inch Nails. Mas se tivesse de fazer um best of pessoal, que músicas colocaria no seu top 3?

Isso é muito difícil! Há uma canção, maravilhosamente cantada pela Elis Regina, que é a “Casa no Campo”. Adoro, porque é o meu ideal de vida. E eu afinal acabo por estar a viver assim, a ver as canções a nascerem no campo, e tenho amigos, e uma filha, e sossego, paz… Nesse aspecto gosto dessa canção e sinto-me contente por a ter conquistado um bocadinho. Gosto muito da Ella Fitzgerald, é das minhas cantoras favoritas. Há um disco muito bom, que é o The Intimate Ella, que é só com piano e voz, e é uma pérola. Há duas canções que eu gosto particularmente: “My Melancholy Baby” e a “Black Coffee”, que fala de uma coisa que adoro, que é café. Mais… É difícil escolher só uma, por isso, qualquer canção do Tom Waits. Pode ser a “Bad as Me”, do último disco.

Ele também tem uma voz rouca e escangalhada.

[risos] Exato! Ele é extraordinário. Quanto mais escangalhado melhor.

Pegando no título de uma música dos Clã, quando é que a Manuela e o Hélder começaram a ficar “Embeiçados”?

Não sei bem! É difícil dizer, acho que foi acontecendo. De repente, estávamos embeiçados.

Já tinham sido namorados na altura da Academia de Música, ou só aconteceu após o reencontro para a formação dos Clã?

Não, na altura da Academia éramos só amigos. Eu nessa altura ainda olhava para toda a gente que se apaixonava como sendo pessoas tontas. Não sei precisar se foi logo no início dos Clã, mas foi nesse caminho.

É mais fácil ou mais difícil ter como marido um homem que também é companheiro de trabalho e de estrada, Hélder Gonçalves?

Naturalmente, seria uma coisa complicada, porque passamos os dois pelos mesmos stresses, pelas mesmas dificuldades, portanto não há aquela coisa de chegar do emprego e dizer: não sabes o dia que eu tive hoje. Não sei como é que descobrimos a sabedoria para lidar com isso, mas não foi de facto um problema. Há dias mais difíceis, mais cansativos, mas nunca nos zangámos nem chateámos por causa de trabalho. Sabemos dividir as águas. Se estamos a ensaiar não vamos estar a namorar, em palco muito menos [risos] mas, mesmo no dia-a-dia, quando temos de pensar e tratar de trabalho, nos Clã e no que é que vamos fazer a seguir, é uma coisa intuitiva e natural perceber quando é que estamos a trabalhar e quando é que somos um casal. Não sei como, mas isso tem sido fácil. Deve ser aquela coisa empática que acontece entre almas que se calham bem.

Estão juntos há quanto tempo?

Isso também é um exercício… Há mais de 20 anos. 22?

A vossa filha adolescente já quis aprender algum instrumento, como os pais quiseram na idade dela?

Interessou-se por piano há uns tempos, até teve um professor muito fixe e ela gostou muito, mas depois não pôde continuar e acho que perdeu um bocado o interesse pelo instrumento. E embora eu saiba tocar piano, não tenho jeito nenhum para dar aulas. Mas ela gosta muito mais de dança. Desde miúda que é algo pelo qual ela tem uma grande paixão, por isso acho que não há instrumento que consiga fazer concorrência.

© Ricardo Castelo / Observador

A Manuela faz muita coisa, da dança ao teatro. Mas um dos projetos de maior notoriedade é “Deixem o Pimba em Paz”, com o qual vem percorrendo os palcos deste país desde 2013. O que é que lhe passou pela cabeça quando o Bruno Nogueira lhe apresentou o projeto e a convidou para fazer parte dele?

Fiquei logo com vontade de dizer que sim, porque era muito fã do Bruno e era uma oportunidade que eu não queria perder. Mas também lhe disse logo: “se achares que não estou a cumprir como é suposto, manda-me embora e não há problema nenhum. Porque é preciso fazer-se isto com algum rigor, e eu não sabia se ia ter a capacidade para fazê-las como ele pretendia. Mas confiava que ia ser uma coisa bem feita, com inteligência e com respeito. Sabia que não ia descambar em risota e sobranceria sobre música que alguns consideram inferior. E depois porque achei que era um exercício saudável para toda a gente, que ia reconciliar-nos com um património que é nosso, com uma forma de cantar as tristezas e as alegrias com uma brejeirice que é nossa, com aquilo que nos define. E por mais envergonhados que sejamos por vezes em admitir que sabemos todas estas canções de cor, elas fazem parte da nossa maneira de ser e de festejar.

Gostou de trabalhar com humor?

Humor é com o Bruno, que é um criador extraordinário. Eu gosto muito do trabalho dele, desde as crónicas radiofónicas à maravilha que foi “O Último a Sair”, a “Odisseia” foi das coisas mais incríveis, e o “Som de Cristal”, que é um documento preciosíssimo, um tesouro que ele conseguiu descobrir e mostrar, feito com bom gosto e que arrisca, entrando em territórios que o deixem desconfortável. É muito talentoso. E um excelente colega de palco!

Lembra-se do dia em que conheceu pessoalmente o “senhor” Sérgio Godinho?

Sim, fomos todos conhecê-lo em 1997. Ainda hoje na brincadeira chamamos-lhe o senhor Sérgio por causa disso. Na altura eu tinha recebido um convite da Expo 98 para lançar um desafio a várias cantoras, chamado “Afinidades”. A ideia era essas cantoras construírem um espetáculo e terem um convidado especial. Obviamente eu juntei-me aos Clã, porque não me imaginava a fazer nada sozinha na altura. Estivemos a pensar em quem poderia ser esse convidado especial, mas não queríamos ter aqueles convidados que entravam, cantavam duas ou três músicas e depois se iam embora. Queríamos um convidado que estivesse ali o tempo todo connosco e, portanto, tinha de ser alguém que tivesse um repertório de canções que nós achássemos interessante, porque queríamos pegar nessas canções e fazer versões.

O Sérgio pareceu-nos a pessoa indicada porque éramos grandes admiradores da carreira dele, da forma de estar em palco e das canções que ele tinha escrito em português. Então fomos almoçar com ele, num restaurante em Lisboa, íamos com algum receio e reverência, porque era o senhor Sérgio Godinho, mas passados poucos minutos já estávamos completamente à vontade, porque ele é uma pessoa muito franca, muito generosa. E depois é muito antenado com tudo o que se fazia e se faz na música, falou-nos logo de uma data de coisas que nós já andávamos a ouvir, ou seja, não era aquele artista antigo, sem nenhuma ligação ao que se estava a fazer. Conhecia bem os nossos dois discos também, o Lustro e o Kazoo, isso deixou-nos muito contentes e elogiados. Quando lhe dissemos que o que queríamos era ter uma grande participação dele no nosso espetáculo, que ia implicar bastante trabalho, e que queríamos invadir as canções dele e tê-lo a cantar canções nossas… Era uma coisa ambiciosa e de muito envolvimento. O facto de ele ter dito logo que sim, com muita abertura, foi uma belíssima lição de como deve ser esta coisa dos encontros entre artistas, e que a diferença de idades e de gerações não tem importância nenhuma.

© Ricardo Castelo / Observador

Com tanto trabalho, há tempo livre?

Há alturas tranquilas, em que se está sempre no ninho. Estou nessa fase agora, porque terminámos a digressão do Corrente na passagem de ano, no início do ano fizemos mais umas apresentações do “Coppia”, o Hélder também esteve a trabalhar com o Nuno Rafael na banda sonora de uma série televisiva, que vai estrear agora em setembro, e entretanto estamos a começar a trabalhar num disco novo e num musical. Isso pesa mais no Hélder, nós por enquanto podemos ir à praia enquanto ele trabalha [risos].

O que é que faz nesse tempo livre, para além de ir à praia?

Gosto de organizar coisas em casa, que, apesar de tudo, está sempre desorganizada. Gosto de pôr as coisas em ordem, escrevo listas: “organizar a biblioteca”, por exemplo. Ainda me falta fazer isso por acaso. Para além desses prazeres domésticos, gosto muito de ler e de ir ao cinema.

Em 2017 chega o 8.º disco dos Clã. Quando há um lançamento há críticas, boas e más. Já houve alguma crítica que tenha lido e achado que era injusta?

Não… Aconteceu-nos foi uma coisa chata logo no início, por terem tirado uma frase do contexto e pô-la como título, ainda por cima, e que nos rendeu uma pequena desavença com o Adolfo Luxúria Canibal durante algum tempo. Nós fizemos uma entrevista, logo na altura do primeiro disco, e estávamos a falar sobre como é comunicar com o público durante um concerto, que estratégias é que há, e nós estávamos a dizer que, na nossa opinião, há estratégias muito diferentes, o que interessava era que o artista encontrasse a sua forma de chegar ao público. E que, nesse aspeto, o Nel Monteiro era igual a Mão Morta, embora fossem muito diferentes na maneira como lidam com o público, não é? O Adolfo insulta a plateia e fica toda a gente em delírio! Era nesse sentido que dizíamos que Nel Monteiro era como Mão Morta, porque se encontravam com o seu público.

Tendo isto como título, se calhar não é uma coisa simpática para qualquer um deles, não sei. Se calhar o Nel Monteiro é um grande fã de Mão Morta, não faço ideia. Mas esse equívoco foi chato. Até termos encontrado pessoalmente o Adolfo e termos conseguido esclarecer tudo. Depois até se tornou nosso parceiro, cantou connosco em palco e tudo.

Não é que haja assim alguma crítica que tenha magoado. Às vezes o que aborrece é quando quem escreve se põe a inventar intenções: “Ah, fez aquilo porque quer assim, ou porque quer dizer não sei o quê, ou porque acha que é a maior cantora do mundo”. Quando começam a tentar adivinhar o que vai na nossa cabeça e a dizer isso como verdade, é desconfortável e um bocadinho injusto, porque depois também não nos dá muitas hipóteses de repor a verdade. De resto, não é uma coisa que nos atrapalhe muito. Até porque muitas vezes se encontra numa crítica que até é mal dirigida, ou que não é justa, qualquer coisa que nos alerta para algo que podemos fazer melhor. As boas críticas são fixes de ler, mas as más são muito importantes.

Adolfo Luxúria Canibal disse isto, numa entrevista à Blitz: “A Manuela extravasa-se completamente, transforma-se quando interpreta uma canção e sobe a um palco. A Manuela do dia-a-dia não é a mesma pessoa que está em cima do palco, onde ganha uma dimensão enorme”.

[risos] Mas ele sabe disso, ele faz o mesmo! Se eu estiver sentada à mesa com o Adolfo ele é uma pessoa tranquila, muito boa de conversa, e depois quando o vemos em cena é maravilhoso e assustador ao mesmo tempo, é outra coisa. Tem muito que ver com o facto de se estar em palco: ele obriga-nos quase inevitavelmente a transformarmo-nos nalguma coisa, porque a vertigem de se estar tão exposto em frente a desconhecidos é tal que tens de reagir de alguma forma. Depois, a música e as histórias que tens de contar nas canções fazem o resto, obrigam-te a extravasar. Nunca senti que fosse para o palco para exorcizar qualquer coisa que eu precisava, não estou a cumprir nenhuma coisa pessoal, é mesmo música, algo que eu gosto muito de fazer.

© Ricardo Castelo / Observador

É tímida no dia-a-dia?

Mais do que tímida, acho que sou tranquila. Sou um bocadinho tímida, é verdade.

As pessoas vão ter consigo na rua?

Acontece-me muitas vezes as pessoas acharem que sou eu mas que não devo ser eu. Ou porque sou mais pequena… “Não, não é, ela é mais alta”. Isso acontece-me imenso! No metro acontece-me muitas vezes isso, estarem a comentar se sou eu e concluírem que não, porque “ela” é mais alta. Às vezes as pessoas perdem a vergonha e vêm ter comigo, são sempre muito simpáticas, dizem que gostaram muito de um concerto, ou de uma música, ou dizem que o filho gosta muito do Disco Voador, esse tipo de coisas. Nunca tive reações assim fanáticas, de pessoas apaixonadas por mim, ou a perseguirem-me. Ontem por acaso, e já me aconteceu mais vezes, fui reconhecida pela voz, que é engraçado. Estava na fila para as pipocas no cinema e a Nara veio-me dizer qualquer coisa, e a senhora que estava à minha frente na fila virou-se para trás e disse: “Ah! Estava a ver que conhecia esta voz de algum lado!”. É a voz que me denuncia. Às vezes ao telefone também me acontece, que é uma coisa curiosa, não consigo perceber que haja gente que conhece tão bem a minha voz que a reconheça quando me ouve falar.

Isso é bom.

É, é. Mas fico sempre surpreendida quando acontece.

Todas as bandas têm altos e baixos. Houve algum momento em que pensaram acabar?

Isso aconteceu quase no início, depois do desaire do lusoQUALQUERcoisa, tão bem recebido pela crítica, mas que quase não gerou concertos.

Como é que explicam isso?

Nós estávamos a trabalhar com uma agência na altura, muito grande, de Lisboa, que tinha belíssimas referências mas que, de facto, tinha artistas muito grandes que os estavam a ocupar bastante. Precisávamos de uma agência que tivesse mais disponibilidade para dar atenção a quem estava a começar. Ainda por cima uma banda do Porto, sediada no Porto, nem sequer estávamos perto deles em Lisboa para os chatear todos os dias, por isso acho que teve que ver com a dificuldade em encontrar uma estratégia e um esboço de digressão para uma banda que estava no início. Felizmente encontramos depois uma agência no Porto, a Chave de Som, que fez um trabalho belíssimo.

Na altura acharam que não fazia tanto trabalho quando mesmo um disco com sucesso não trouxe frutos?

O que aconteceu foi que, como estávamos sem tocar, ficámos a pensar: será que vale a pena a gente resistir? Será que no próximo disco vai acontecer a mesma coisa? Acabamos por aqui, ou continuamos? Todos quiseram continuar, porque na altura já tínhamos percebido que o prazer que sentíamos a fazer música juntos era maior do que as dificuldades que surgissem. E a história ainda não acabou.