Índice

Índice

“No comboio, um comunista negou que existisse fome. Atirei uma côdea de pão do meu fornecimento pessoal para uma escarradeira. Um camponês que viajava na mesma carruagem foi buscá-la e devorou-a vorazmente. Atirei uma casca de laranja para a escarradeira e o camponês voltou a ir buscá-la e devorá-la. O comunista calou-se”.

Este episódio cruel e sórdido teve lugar na Ucrânia em 1933 e foi narrado por Gareth Jones, um galês que fora assessor do deputado (e ex-primeiro-ministro britânico) George Lloyd e que ganhava então a vida como jornalista freelancer especializado em política internacional e, em particular, na URSS. Jones desfrutava de várias vantagens sobre os correspondentes da imprensa ocidental em Moscovo: possuía um bom domínio da língua russa e, recorrendo às suas influências nas esferas políticas, obtivera um visto que lhe conferia liberdade de movimentos, enquanto os seus colegas não só tinham os movimentos fortemente cerceados pelas autoridades soviéticas como sabiam que se escrevessem artigos francamente desfavoráveis ao regime seriam expulsos do país e perderiam o seu ganha-pão.

Jones foi, assim, o único jornalista ocidental a andar livremente pela Ucrânia em 1932-33 e um dos poucos a noticiar os horrores da fome que assolou a região, mas, devido a circunstâncias que se detalharão adiante, foi rotulado de mentiroso e as suas revelações não produziram qualquer reação na política dos países ocidentais em relação à URSS. A supressão ou menorização das revelações feitas por Jones foi um episódio menor quando comparado com o vasto esforço empreendido por Estaline para apagar um dos mais negros momentos da história da URSS, uma reescrita radical da realidade que não só se estendeu até ao colapso da URSS, em 1991, como é prosseguida hoje, na Rússia e no Ocidente – Portugal incluído –, pelos herdeiros espirituais do regime soviético.

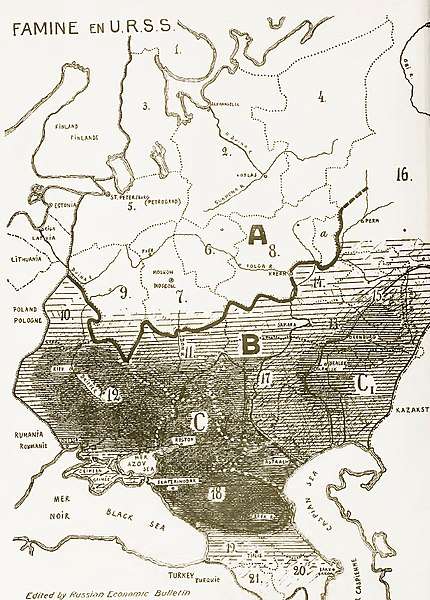

Mapa da fome na URSS em 1933, com a incidência a ser tanto maior quanto mais escuro for o tom. O mapa fazia parte do panfleto “Famine in the USSR” (1933), da autoria de “A. Markoff”, ou seja Abraham Markoff, um proeminente dirigente comunista americano nascido na Rússia

Se já no início dos anos 30 circulava informação suficiente para se conhecer a realidade e motivação da fome de 1932-33, as provas foram acumulando-se com o passar do tempo e tornaram-se ainda mais abundantes e evidentes quando a URSS se desmoronou e a Ucrânia ganhou independência e passou a empregar o termo Holodomor para designar aquilo que os ucranianos interpretam como uma campanha de genocídio e sovietização do seu país. Mas, tal como a quantidade e irrefutabilidade das provas do Holocausto não impede que a extrema-direita anti-semita negue ou minimize este tenebroso episódio (“um detalhe da história”, na memorável expressão de Jean-Marie Le Pen), também não parece que existam provas capazes de convencer os nacionalistas conservadores da Rússia e os comunistas do Ocidente (dois “parceiros de cama” improváveis) de que o Holodomor fez milhões de vítimas e não foi uma catástrofe natural, foi planeado e executado pelo Estado soviético e teve como principal alvo a Ucrânia.

Assim sendo, é possível que a leitura de “Red famine: Stalin’s war on Ukraine” (2017), de Anne Applebaum, não baste para dissolver as crostas e os óxidos que toldam o entendimento dos negacionistas do Holodomor. Porém, a quem preserve algum discernimento e livre arbítrio, o livro de Applebaum, que agora surge em versão portuguesa pela mão da Bertrand e em tradução de Joaquim Gafeira, com o título “Fome vermelha: A guerra de Estaline contra a Ucrânia”, será uma demonstração cabal da monstruosa realidade do Holodomor e um precioso complemento a duas outras obras indispensáveis sobre a infortunada história da Ucrânia e países vizinhos na primeira metade do século XX: “Terra sangrenta: A Europa entre Hitler e Estaline” e “Terra negra: O Holocausto como história e aviso”, ambas de Timothy Snyder.

Anne Applebaum (n.1964) é uma historiadora americana nascida numa família de judeus polacos, é uma profunda conhecedora da história da URSS e da Europa pós-comunista e tem no curriculum duas obras magnas sobre estas matérias, “Gulag: Uma história” (Bertrand) e “A Cortina de Ferro: O fim da Europa de Leste” (Civilização). “Fome vermelha” segue o padrão de excelência das obras anteriores: pesquisa exaustiva em arquivos russos e ucranianos, confrontação de múltiplos testemunhos e fontes, enquadramento histórico pertinente, clareza de exposição e um informativo conjunto de mapas com informação estatística fazem deste livro uma obra de referência, que ganha significado acrescido em 2022, com a Ucrânia novamente a ser alvo do ataque do Kremlin.

Nota: Uma vez que a URSS só foi criada formalmente a 30 de dezembro de 1922, o estado bolchevique que a precedeu e existiu entre a Revolução de 1917 e 1922 será designado neste texto como Rússia Soviética.

“Uma nação de camponeses”

Para compreender quer a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022 quer a fome imposta à Ucrânia em 1932-33 por Estaline, é preciso recuar no tempo.

Durante séculos, quer os russos quer os polacos, embora reconhecessem as diferenças que os separavam dos ucranianos, “procuraram, por vezes, minar ou negar a existência de uma nação ucraniana” (Applebaum). O literato e ideólogo do nacionalismo russo Vissarion Belinsky (1811-1848) entendia que “a história da Pequena Rússia [o nome dado à Ucrânia pelos russos] é como um afluente que entra no rio principal da história russa […] Os pequenos russos sempre foram uma tribo, nunca um povo e menos ainda um Estado”, palavras que têm eco no discurso de Putin a 21 de Fevereiro de 2022, que serviu de legitimação à invasão que foi lançada três dias depois (ver De Kharkiv a Mariupol: Como foram formadas as cidades que contam a história da Ucrânia).

A convulsão em que a Rússia entrou após a Revolução de Outubro de 1917 e o avanço das tropas alemãs em território russo deram ensejo, em janeiro de 1918, a que a República Ucraniana proclamasse a independência, que foi reconhecida não só pelas principais potências europeias como pela própria Rússia Soviética.

O Governo da efémera República Popular da Ucrânia (ou República Nacional da Ucrânia), em 1920

Porém, o novo governo bolchevique não tardou a reverter tal decisão: “o desdém pela ideia de um Estado ucraniano sempre fizera parte do pensamento bolchevique”, uma vez que os líderes bolcheviques tinham absorvido a conceção imperial russa e “assimilado na escola, na imprensa e na vida quotidiana os preconceitos russos contra a língua ucraniana, descrita como um dialeto do russo, e partilhavam da visão geral de que os habitantes daquela região não passavam de antigos servos primitivos” (Applebaum). Esta posição era partilhada “por todos os partidos políticos russos da época”, mas “os bolcheviques tinham motivos políticos específicos para não gostar da ideia da independência da Ucrânia. A Ucrânia era maioritariamente uma nação de camponeses e, segundo a teoria marxista […] o campesinato era, na melhor das hipóteses, uma mais-valia ambivalente”, pois não possuíam “consciência de classe” e “não podem representar-se a si próprios; têm de ser representados” (Karl Marx). Lenin também desconfiava do empenho dos camponeses em aderir “às fileiras dos combatentes pelo socialismo” – como escreve Applebaum, “a noção de que os pequenos proprietários, mais tarde designados por kulaks, eram fundamentalmente uma força capitalista contra-revolucionária viria, alguns anos mais tarde, a ter pesadas consequências”.

Entretanto, também os polacos olhavam com cobiça e saudade para aquele vasto território, que, durante três séculos, estivera sob a alçada da Comunidade Polaco-Lituana (ver Europa desaparecida: Há países que não vêm nos mapas), e a recém-formada República Polaca aproveitou o caos gerado pela Guerra Civil Russa para tentar deitar mão à Ucrânia.

Symon Petliura (a direita), presidente da República Popular da Ucrânia e comandante supremo das forças armadas ucranianas, e o general polaco Antoni Listowski (à esquerda), fotografados em 1920, numa altura em que as forças ucranianas e polacas se tinham aliado para fazer frente ao Exército Vermelho

Após muitos avanços e recuos, golpes de estado e reviravoltas rocambolescas, a Rússia Soviética conseguiu remeter a Polónia para as fronteiras definidas pelo Tratado de Versailles (que, há que realçá-lo, incluíam parte do que é o hoje o ocidente da Ucrânia) e sufocar as veleidades independentistas dos ucranianos. Mas vale a pena destacar que, em 1918, enquanto ucranianos, bolcheviques, russos brancos e polacos se digladiavam pelo controlo da Ucrânia, a Rússia bolchevique, numa lógica de “dividir para reinar”, fomentou a criação de repúblicas soviéticas “independentes” no território ucraniano – como a Rússia de Putin viria, quase um século depois, a fazer no Donbas.

A fome soviética de 1921: Saratov, 1921

A primeira grande fome

Durante a Guerra Civil de 1918-1923, com o antigo Império Russo a ferro e fogo e muitas colheitas a serem destruídas ou a nem sequer serem plantadas, fazendo com que a população e o exército passassem por privações, o interesse dos bolcheviques na Ucrânia tinha uma motivação que ia para lá da geopolítica: usar a abundante produção cerealífera da região para alimentar a Rússia Soviética, ou, nas palavras de um líder bolchevique, “o objetivo era explorar [a Ucrânia] ao máximo para aliviar a crise [no resto da Rússia]”. O chamado “Comunismo de Guerra” “era sinónimo de militarização de todas as relações económicas” e traduziu-se, a partir de 1919, com a reconquista da Ucrânia pelo Exército Vermelho, na requisição maciça e coerciva de cereais aos camponeses ucranianos. Ao mesmo tempo, nas cidades, os bolcheviques “seguiram uma vez mais o precedente estabelecido pelos czares: ilegalizaram os jornais ucranianos, baniram o uso da língua ucraniana nas escolas e encerraram os teatros ucranianos” e havia mesmo soldados que, como relatou uma testemunha, “disparavam sobre quem, em Kyiv, falasse ucraniano ou se considerasse ucraniano”.

Nos artigos e comentários que têm sido suscitados pela invasão russa de 2022, há quem alerte para o facto de a agressão russa não ter começado agora mas em 2014, com a invasão e anexação da Crimeia – na verdade, a pulsão russa para suprimir a identidade ucraniana vem do tempo dos czares e foi, desde o primeiro momento, uma prioridade do regime bolchevique.

Outra das prioridades foi a coletivização da agricultura, mas, ao contrário do que passara entre os camponeses russos, que possuíam uma tradição agrícola comunal e não ofereceram resistência a este processo, “a maioria [dos camponeses ucranianos] eram agricultores individuais, proprietários ou empregados dos proprietários, que detinham as terras que trabalhavam, as suas casas e o gado”, pelo que as 550 quintas estatais coletivas na Ucrânia atraíram poucos interessados e revelaram-se um fracasso – “quase todas foram dissolvidas pouco depois” (Applebaum).

A fim de enfraquecer a resistência dos camponeses ucranianos à requisição de cereais, os bolcheviques definiram três categorias de camponeses: pobres (bednyak), de rendimento médio (serednyak) e ricos (kulak).

Categorias de camponeses, segundo a revista soviética Prozhektor (Projector), de 31 de Maio de 1926: de cima para baixo, bednyak, serednyak e ricos kulak

A distinção era artificial, já que as categorias tinham contornos imprecisos e eram fluidas (consoante o sucesso de cada um num dado ano agrícola), e estava ao serviço da tática de “dividir para reinar”, convertendo os “ricos” em bodes expiatórios e usando os “pobres” como arma contra “os ricos”, através da criação dos “comités de camponeses pobres”, isto é, os “menos afortunados, menos produtivos e mais oportunistas”, cuja missão era descobrir e confiscar os excedentes de cereais dos “ricos” e entregá-los aos soldados e funcionários bolcheviques. A determinação dos bolcheviques em extorquir cereais à Ucrânia para alimentar todo o país está bem patente na proposta de Lenine de “tomar reféns para forçar os camponeses a entregarem os seus suprimentos” (Applebaum).

A fome soviética de 1921: Crianças em Buguruslan, Oblast de Orenburg

O zelo implacável das autoridades bolcheviques acabou por revelar-se contraproducente, pois levou a que os camponeses ucranianos ou se sentissem desmotivados de produzir (para quê darem-se a tal trabalho, se tudo o que produzissem seria apreendido?) ou tentassem desviar parte da colheita para o mercado negro. Applebaum explica assim esta revolta: “milhões de camponeses ucranianos tinham almejado por uma revolução socialista, mas não por uma revolução bolchevique – e decerto não uma dirigida a partir de Moscovo. […] Queriam votar nos seus próprios representantes, não em comunistas. Queriam que os grandes latifundiários fossem expropriados, mas queriam ser eles mesmos a cultivar essa terra e não queriam voltar à ‘segunda servidão’ representada pelas quintas coletivas”.

A fome soviética de 1921: A fim de angariar financiamento para a campanha internacional de auxílio alimentar à Rússia Soviética, foram publicadas na Europa Ocidental coleções de bilhetes-postais como o que aqui se reproduz e cujas fotos foram realizadas por Fridtjof Nansen (ver abaixo)

A resistência dos camponeses às requisições de cereais, somadas a condições agro-meteorológicas desfavoráveis (seca em boa parte do território da Rússia Soviética) e ao caos generalizado decorrente da Guerra Civil Russa (nomeadamente a nível de transportes ferroviários), levou a uma subnutrição generalizada que terá causado cinco milhões de mortos. Este trágico episódio, que ficou conhecido como Fome Soviética de 1921, distinguiu-se da fome de 1932-33 em vários aspetos: afetou não só a Ucrânia como outras partes da Rússia Soviética, foi reconhecida pelo Governo bolchevique e este solicitou ajuda internacional para a mitigar. O explorador e diplomata norueguês Fridtjof Nansen desempenhou papel crucial nesse auxílio: na qualidade de representante da Cruz Vermelha, visitou as regiões afetadas pela fome de 1921, recolheu testemunhos orais e fotográficos da tragédia, e, no regresso à Europa Ocidental, promoveu a angariação de fundos e coordenou a recolha e envio de alimentos, papel que lhe valeu ser distinguido em 1922 com o Prémio Nobel da Paz.

Fridtjof Nansen

“Pressionar, bater, apertar”

O fiasco do Comunismo de Guerra levou a que o Governo bolchevique adotasse um regime económico híbrido – A Nova Política Económica de Lenin – que combinava, desastradamente, elementos de economia de mercado e de economia planificada, mas, em 1927, perante a sua óbvia ineficiência e uma nova escassez de cereais, Estaline decidiu tirar partido desta crise para consolidar a sua liderança (Lenine falecera em 1924) e afastar de vez os rivais.

Os kulak e os especuladores foram designados como bodes expiatórios e a pressão sobre os camponeses foi incrementada, nomeadamente pela aplicação de pesadas multas caso não fossem capazes de entregar as quotas de cereais que lhes tinham sido atribuídas. Na novilíngua da propaganda bolchevique, “especulador” era uma designação que podia abranger todos os comerciantes de cereais e “um homem [que] chega a possuir dois ou três cavalos, o mesmo número de vacas ou algumas mais, cerca de meia dúzia de porcos e cultiva entre tonelada e meia a três toneladas de centeio ou trigo, cai na categoria de kulak”, como observou, com perplexidade, o jornalista americano Maurice Hindus, um admirador do projecto soviético.

A coletivização de 1918-19 fracassara, mas Stalin estava convencido de que ela era “a chave para a industrialização da URSS” e, a partir de 1928, voltou a pô-la em marcha, com energia e sanha redobradas – alguns pensadores bolcheviques até esperavam que a coletivização, ao converter camponeses por conta própria em trabalhadores assalariados, levaria estes a começar a pensar e agir como “proletários”.

Ao mesmo tempo que a coletivização regressava em versão musculada, as requisições de cereais subiram para um novo patamar de coerção – como dizia um coletor de cereais, “O camarada Estaline deu-nos o nosso lema: pressionar, bater, apertar”.

Baryshivka, Oblast de Kyiv, 1930: Camponeses entregam as suas quotas de cereais às autoridades

Nas cidades da Ucrânia, outra mudança estava em curso já desde 1927: após um breve período em que os bolcheviques tinham tentado aliciar os nacionalistas ucranianos para a causa soviética, nomeando gente da terra para cargos de chefia na administração regional e no Partido Comunista Ucraniano, e a permitir o ensino da língua ucraniana e o desenvolvimento das artes e literatura ucranianas, Moscovo concluiu que a “ucranianização” acabaria por levar a Ucrânia a aspirar à independência e, no limite, conduziria à desagregação da URSS, pelo que passou a reprimir violentamente qualquer manifestação de identidade nacional ucraniana – nas palavras de um interrogador da polícia, a prioridade era “pôr de joelhos a intelligentsia ucraniana […] Aqueles que não fizermos ajoelhar, abateremos a tiro”. A propaganda soviética tomou como alvos a “contra-revolução ucraniana” e o “nacionalismo burguês ucraniano”, gerando um clima de perseguição e ódio, em que “qualquer crítica ao Partido Comunista ou a qualquer uma das suas políticas […] poderia ser usada como prova de que o crítico era um nacionalista, um fascista, um traidor, um sabotador ou um espião “ (Applebaum).

Mikhail Kalinin (em cuja homenagem Estaline batizaria, em 1945, essa aberração geopolítica que é o exclave de Kaliningrad) juntou a supressão da identidade ucraniana e a ofensiva contra os camponeses que insistiam em cultivar as suas próprias terras nesta peça de retórica: “A questão nacional é uma questão meramente camponesa […] A melhor maneira de eliminar a nacionalidade é uma fábrica maciça com milhares de trabalhadores […] que como a mó de um moinho triture todas as nacionalidades para forjar uma nova nacionalidade. Esta nacionalidade é o proletariado universal”. Era, provavelmente, esta filosofia trituradora que Jerónimo de Sousa tinha em mente quando, pouco depois da invasão da Ucrânia pela Rússia, elogiou o talento que a URSS sempre evidenciara para encontrar “notáveis soluções […] para a questão das nacionalidades e o respeito pelos povos e suas culturas”. A verdade é que, pelo menos para o mundo exterior, a URSS conseguiu, até 1991, dar a ilusão de ter sublimado as identidades nacionais e criado um país homogéneo, harmonioso e com fronteiras incontroversas, apesar de se estender por 11 fusos horários e albergar um grande variedade de etnias e línguas (ver De Kaliningrad a Petropavlovsk: A geografia da Rússia, um país que se diz “cercado” e De Minsk a Pinsk: Como foram desenhadas a história e a geografia da “Rússia Branca”).

Baryshivka, Oblast de Kyiv, 1930: Camponeses entregam as suas quotas de cereais às autoridades

A caça ao kulak

A propaganda bolchevique contra os kulak, ao fazer de qualquer camponês próspero e bem-sucedido um inimigo, tinha como um dos seus principais propósitos aumentar a produção de cereais, mas teve o efeito inverso, uma vez que aniquilou o incentivo ao esforço: para Estaline “era impossível, inimaginável, que um Estado comunista pudesse ter grandes latifundiários, ou mesmo agricultores ricos”. Este erro crasso na compreensão do papel do incentivo, que é consubstancial ao comunismo, estendeu-se a todos os domínios da vida e é, em última análise, a explicação para o fracasso estrondoso da URSS e de todos os regimes comunistas que foram eclodindo em diferentes tempos e geografias, como explica Fernando Trías de Bes, em Uma história diferente do mundo: uma vez que o comunismo remove os “incentivos individuais, as pessoas entregavam-se à única maneira de prosperar que estava ao seu alcance: a lealdade ao Partido” (ver Como a inveja, o medo e a ambição moldaram o mundo).

1932: Uma coluna de carroças (o “Comboio Vermelho”) transporta para os armazéns estatais a primeira colheita de cereais de uma quinta coletiva na aldeia de Oleksiyivka, na região de Kharkiv

No contexto das novas campanhas de coletivização e requisição de cereais, o conceito de kulak perdeu qualquer vestígio de objetividade que pudesse ter tido e converteu-se num rótulo de conveniência: “Numa aldeia pobre, ‘abastado’ podia ser sinónimo de um homem com dois porcos em vez de um. Aqueles de quem os vizinhos não gostavam ou de quem tinham inveja, bem como os que tinham feito inimigos entre os governantes ou comunistas locais podiam ser considerados ‘abastados’”. Uma quinta que contratava regularmente trabalhadores era automaticamente considerada kulak, mas os camponeses que não recorriam a trabalho contratado também não escapavam: eram arrolados na categoria de podkulachniki (“agentes dos kulak”), ou seja “camponeses pobres que estavam, de algum modo, sob a influência de um parente, patrão, vizinho ou amigo kulak […] Outros camponeses pobres transformavam-se em kulak só porque se recusavam a aderir à quinta coletiva”. A definição de kulak era tão elástica que passou também a designar “os pequenos grupos étnicos que viviam na URSS, incluindo polacos e germânicos, ambos com uma presença marcante na Ucrânia”.

As forças encarregadas da “deskulakização” tinham uma forte motivação para irem alargando a definição de kulak – as autoridades de Moscovo tinham, arbitrariamente, determinado quotas para esta missão: “As ordens para liquidar os kulaks eram acompanhadas por números e listas: quantos tinham de ser eliminados, quantos enviados para os campos de concentração […], quantos realojados noutras aldeias. Os agentes de polícia no terreno eram responsáveis pelo cumprimento destas quotas, quer conseguissem identificar kulaks ou não. Se não os conseguiam encontrar, então tinham de ser inventados” (Applebaum).

Brigada passa a pente fino o pátio de uma quinta em busca de cereais e alimentos escondidos, Ucrânia, c.1930-34

O Holodomor

As condições agro-meteorológicas na URSS em 1932 foram desfavoráveis, mas não tanto como as que tinham gerado a fome de 1921 – o que esteve na origem da fome generalizada na Ucrânia em 1932-33 foram sobretudo fatores humanos. Já acima foram referidos o caos gerado, a partir de 1929, pela coletivização forçada da agricultura e pela forte oposição que esta encontrou pela parte dos camponeses ucranianos, bem como a remoção de incentivos ao trabalho e esforço decorrente da coletivização e das requisições arbitrárias de cereais, mas, embora estes dois aspetos tenham contribuído para uma forte quebra na produção de cereais, não são suficientes, por si só, para explicar os estarrecedores números de mortes por inanição que se registaram na Ucrânia em 1932-33. Como escreve Applebaum, “a fome foi, isso sim, o resultado da remoção forçada de alimentos das casas das pessoas; dos bloqueios de estradas que impediram os camponeses de procurar trabalho ou comida; da dureza das listas negras impostas às quintas e aldeias; das restrições à troca e ao comércio; da campanha de propaganda cruel destinada a persuadir os ucranianos a assistir impassivelmente à morte por inanição dos seus vizinhos”.

Kharkiv, 1932-33

Applebaum providencia informação estatística que comprova que:

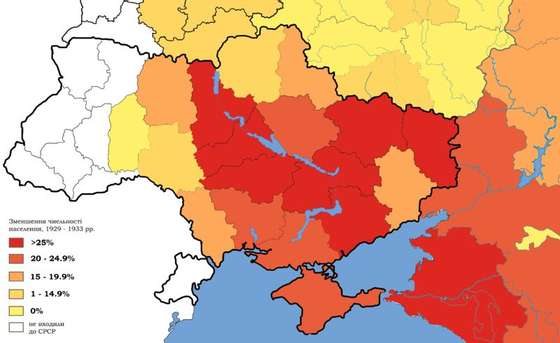

- As mortes diretamente atribuíveis à inanição na Ucrânia em 1929-33 foram, segundo os estudos mais recentes e consensuais, de 3.9 milhões (as estimativas anteriores oscilam entre 1 milhão e 10 milhões de vítimas), a que há que somar 0.6 milhões de nascimentos perdidos;

- A mortalidade em excesso variou consoante as regiões da Ucrânia (atingiu 25% no distrito de Kharkiv) e foi maior nas zonas rurais do que nas urbanas;

- As taxas de mortalidade em excesso na Ucrânia (13% da população) foram muito superiores à média registada no mesmo período no território da URSS, ainda que todo o país tenha sofrido com a escassez de alimentos; as taxas foram de 3% na Rússia e atingiram valores comparáveis aos da Ucrânia na região germânica do Volga (nomeadamente Saratov), em Krasnodar, no Cáucaso do Norte e no Cazaquistão, ou seja, em regiões que, “por coincidência”, albergavam grupos étnicos sobre cujo empenho na construção do socialismo Estaline tinha fortes dúvidas.

Mortalidade em excesso devido à fome em 1929-33, nas regiões ocidentais da URSS. As fronteiras actuais da Ucrânia estão assinaladas a negro; as áreas em branco na parte ocidental da Ucrânia não faziam, em 1932-33, parte da URSS

A par dos números, Applebaum apresenta um longo e variado desfile de testemunhos que traçam um panorama tenebroso quer do sofrimento do povo ucraniano durante o Holodomor quer da brutalidade, fanatismo e obstinação com que este programa de morticínio em massa foi planeado e levado a cabo. A leitura desta parte do livro requer um estômago forte, pois os horrores, iniquidades e atrocidades são comparáveis aos que se encontram nos relatos sobre o Holocausto.

Mentiras, manipulações e branqueamentos

Claro que Estaline não poderia admitir, nem perante o seu próprio povo, nem perante a comunidade internacional, que a Ucrânia tinha sido alvo de um morticínio deliberado, portanto, os anos seguintes foram empregues na falsificação maciça de registos, estatísticas, censos e certidões de óbito – e a demitir, encarcerar e fazer desaparecer os estatísticos e funcionários administrativos que estivessem na posse de informações “inconvenientes”. A memória individual e coletiva da fome foi também duramente reprimida – como recordou um soldado ucraniano do Exército Vermelho que ousou mencionar o assunto perante um instrutor, a resposta que obteve foi “Não houve nem pode haver nenhuma fome e se continuares a falar sobre isto ficarás preso durante os próximos dez anos”.

Uma vez que não é fácil fazer desaparecer milhões de cadáveres – como os nazis descobririam pouco mais de uma década depois – o regime bolchevique acabou por admitir que a fome causara alguns mortos na Ucrânia, mas que tal se devera à atuação criminosa de sabotadores kulak e nacionalistas ucranianos, quiçá com a colaboração de agentes do imperialismo capitalista. Para colmatar os vazios criados nos campos ucranianos, onde algumas aldeias tinham perdido mais de metade da população, o Estado bolchevique transferiu para lá, logo a partir do Outono de 1933, camponeses originários da Rússia e Bielo-Rússia, o que, embora não fosse admitido publicamente, era mais um passo na “russificação” da Ucrânia. São, em parte, descendentes destes “colonos” (e de outras deslocações de populações promovidas pelo Kremlin) que hoje engrossam os movimentos independentistas russófonos no Donbas e outros núcleos de população russófona na Ucrânia, cuja “proteção” justifica, na retórica de Vladimir Putin, a “operação militar especial” atualmente em curso.

A escala da mortandade foi tal que a notícia acabou por transpirar para fora da URSS e alguns diplomatas e jornalistas falaram ou escreveram sobre a fome na Ucrânia e identificaram, desde logo, que esta não tivera causas naturais, fora infligida pelo Estado soviético – nas palavras do cônsul italiano em Kharkiv, “a inanição resulta principalmente de uma fome organizada com o objetivo de ensinar uma lição aos camponeses”.

Membro do Komsomol (Juventude Comunista) guarda armazém de cereais, Ucrânia, 1934

Porém, a difusão internacional destas notícias poucos ou nenhuns resultados práticos produziu: não houve pressões diplomáticas sobre o Governo soviético, nem propostas de auxílio alimentar internacional (como houvera na fome de 1921); na verdade, nem sequer se gerou uma onda de indignação ou horror, pois as notícias foram recebidas com indiferença ou descrédito. Tome-se o caso de Gareth Jones, mencionado na abertura deste artigo: embora fosse o jornalista mais bem posicionado e tivesse tido experiência direta das aldeias e quintas esvaziadas e das famílias esfarrapadas e esqueléticas que acorriam às cidades suplicando por uma côdea de pão, a dezena de artigos sobre o tema que publicou no London Evening Standard, no Daily Express e no Financial News não produziram uma onda de solidariedade com o povo ucraniano e a condenação do regime bolchevique. Pelo contrário, os artigos de Jones foram denunciados como fraude (“fake news”, na terminologia de hoje) pelos correspondentes ocidentais em Moscovo, que se sentiram melindrados por Jones ter publicado notícias sobre a URSS de que eles tinham algum conhecimento indireto e impreciso, mas que nunca publicariam por receio de serem expulsos do país como represália. A fraude não eram, portanto, os artigos de Jones mas esta elite de jornalistas-sicofantas cujo modo de vida era a retransmissão para o Ocidente do que os propagandistas do Kremlin julgassem conveniente.

Igualmente exemplar é a história de Fred Beal, que Applebaum não menciona. Beal, uma figura destacada do Partido Comunista dos EUA, esteve envolvido num célebre episódio da luta sindical (uma greve, em 1929, numa fábrica na Carolina do Norte, que resultou na morte de um chefe de polícia) e foi por recear ser julgado neste caso que fugiu para a URSS; aqui testemunhou, horrorizado, a fome na Ucrânia em 1933, e quando regressou aos EUA denunciou este crime, nomeadamente através de um artigo de 1935 no Forvarts (edição em íidiche do diário socialista The Forward). Porém, a denúncia não só não foi levada a sério, como Beal foi acusado pelos seus camaradas de estar a fazer propaganda anti-comunista, como contrapartida por ter sido readmitido nos EUA sem se meter em sarilhos judiciais.

Fred Beal (1896-1954)

Assim, a versão dos eventos na URSS que prevaleceu no Ocidente foi a que constava de uma manchete no New York Times, de 31 de Março de 1933: “Os russos têm fome, mas não estão a morrer à fome”. Por esta altura, Hitler tomava o poder na Alemanha e o militarismo japonês revelava-se cada vez mais agressivo e ambicioso, pelo que os EUA e as outras potências ocidentais começaram a considerar que poderiam precisar da URSS para conter estas ameaças, pelo que a “alegada” fome na Ucrânia desapareceu das agendas políticas.

Jones também desaparece do livro de Applebaum após a polémica em torno dos seus artigos sobre a fome na Ucrânia, mas é proveitoso acompanhar os seus passos nos dois anos de vida que lhe restaram.

Tendo, como era previsível, sido expulso da URSS e proibido de voltar a entrar no país, Jones mudou o foco das suas investigações jornalísticas para a China e, em particular, para a Mongólia Interior, que acabara de ser ocupada pelo Japão e convertida no estado-fantoche de Manchukuo. Foi aí que, em 1935, foi raptado, juntamente com um jornalista alemão, por um dos muitos grupos de fora-da-lei que pululavam na região; mas, enquanto o alemão foi rapidamente libertado em troco do pagamento de um resgate, Jones foi sendo transferido de local em local e acabou por ser executado a tiro, um dia antes de completar 30 anos e quando a libertação parecia iminente. O assassinato foi atribuído por muitos – nomeadamente pelo seu ex-patrão George Lloyd – à NKVD, a polícia secreta soviética. Seja qual for a ideologia que está no poder, o Kremlin raramente perdoa a quem revela os seus segredos, como descobriram, da pior forma possível, os ex-agentes russos Aleksandr Litvinenko e Sergei Skripal, envenenados com polónio (em 2006) e Novichok (em 2018), respetivamente.

Dentro da URSS a fome ucraniana de 1932-33 ficaria esquecida durante muito tempo e só reemergiria pontualmente e a medo, mesmo após a morte de Estaline, em 1953, e a denúncia do stalinismo por Khrushchev no “discurso secreto” de 1956. Vasily Grossman, natural de Berdichev, na Ucrânia, e um dos maiores escritores e jornalistas da era soviética, dedicar-lhe-ia o capítulo XIV de “Tudo passa”, um romance de 1961 cuja publicação foi interditada pelo regime soviético, que, mesmo após ter levantado, em 1956, a imposição aos escritores do “realismo socialista” (tal como definido por Zhdanov), não podia aceitar trechos como este: “Então percebi: o principal para o poder soviético é o plano. Cumpre o plano! Entrega o tributo, fornece o pão! O Estado em primeiro lugar. Quanto às pessoas, não valem nada”.

“Fome”, por Ivan Vladimirov (1870-1947)

Uma questão de nomenclatura?

O capítulo 15, “O Holodomor na história e na memória” dá conta da progressiva reemergência do Holodomor no espaço público ucraniano e internacional e dos esforços soviéticos para abafar o assunto. Após a II Guerra Mundial, o Kremlin tinha dois novos rótulos infamantes – “fascista” e “nazi” – para colar a quem defendesse o nacionalismo ucraniano ou criticasse o do regime soviético, tirando partido do facto de, quando da invasão da URSS pela Alemanha, muitos ucranianos terem, ingenuamente, acolhido os alemães como libertadores e até terem lutado a seu lado, antes de se darem conta de que os planos nazis para a Ucrânia eram ainda mais sinistros do que os planos de Estaline. A partir da II Guerra Mundial, para a propaganda comunista, “qualquer referência à fome era ‘propaganda hitleriana’” (Applebaum).

Foi preciso muito tempo e persistência para que o embuste soviético fosse sendo erodido, até porque no Ocidente nunca faltaram simpatizantes da URSS dispostos a defender acirradamente que a fome na Ucrânia não passava de um mito. O encobrimento do Holodomor sofreu um abalo considerável com a política de “glasnost” (transparência) adotada em 1986 por Mikhail Gorbachev e ruiu de vez com a independência da Ucrânia em 1991 e as comemorações do 60.º aniversário do Holodomor, promovidas em 1993 pelo Governo ucraniano.

Entretanto, começara a discutir-se se o Holodomor poderia ser classificado como “genocídio”, termo cunhado em 1944 pelo advogado Raphael Lemkin, um polaco natural de Lviv (hoje na Ucrânia). O debate sobre se o Holodomor foi ou não um genocídio (quase todos os governos da Ucrânia independente têm subscrito a tese do genocídio e têm tendido a empolar o número de vítimas) e os ecos dessa controvérsia na política ucraniana, russa e internacional e no meio académico são o assunto que preenche o capítulo final do livro, “A questão ucraniana reconsiderada”. Neste, Applebaum realça que “se o estudo da fome ajuda a explicar a Ucrânia contemporânea, também explica algumas das atitudes da Rússia contemporânea, muitas das quais se enquadram em padrões de comportamento mais antigos”.

Raphael Lemkin (1900-1959), o criador do termo “genocídio”

Applebaum lembra que “o Holodomor foi precedido por uma década daquilo a que hoje chamaríamos um ‘discurso de ódio’ polarizado”, separando “cidadãos leais” de “inimigos”, algo que o FSB – o sucessor da Cheka, na NKVD e do KGB – continua a praticar hoje: “em 2014, os meios de comunicação estatais russos descreveram as forças especiais russas que levaram a cabo a invasão da Crimeia e da Ucrânia Oriental como ‘patriotas separatistas’ em luta contra os ‘fascistas’ e ‘nazis’ de Kyiv”, um discurso que foi articulado com “uma extraordinária campanha de desinformação, repleta de histórias falsas” (Applebaum), uma estratégia que tem vindo a ser aplicada em 2022.

Os mortos não merecem isto

No Ocidente continua a haver quem dê crédito a esta combinação de desinformação e retórica falaciosa e a propague ativamente e temos disso um exemplo paradigmático no artigo de Pedro Tadeu no Diário de Notícias de 31.03.2021, e que ganha muito em ser lido à luz da invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022 e às posições que o PCP – de que Tadeu é militante – assumiu em relação a ela. O artigo intitula-se “O Holodomor não se discute?”, mas o seu objetivo não é, claro, suscitar a discussão sobre o Holodomor – que vem a fazer-se há décadas e tem ganho fundamentação e solidez nos últimos 30 anos –, antes disparar uma salva de granadas de fumo que permita iludir as responsabilidades do regime soviético neste episódio monstruoso.

1) Após confrontar estimativas díspares sobre o número de vítimas da fome, Tadeu conclui: “portanto, sobre o Holodomor não há certeza sobre a dimensão do crime”. A retórica de Tadeu é análoga à que Azeredo Lopes empregou para minimizar o furto nos paióis de Tancos: se não sabemos exatamente quantas pessoas foram mortas, o assunto é esvaziado de relevância e, no limite, pode não ter havido morticínio algum.

Acontece que a incerteza sobre o número de vítimas é comum a todos os morticínios em massa, pois não costumam ser conduzidos de forma ordeira, em repartições do Estado, durante o horário regular de atendimento e mediante apresentação, pelas vítimas, de um documento de identificação. Para mais, muita da incerteza em torno do Holodomor resulta, numa ironia amarga, da mega-falsificação perpetrada pelo regime soviético para ocultar o crime. Finalmente, a incerteza sobre o número de vítimas não é total, sabe-se seguramente que foi da ordem dos milhões e a maioria dos historiadores situa-a, hoje, entre 3 e 4.5 milhões – portanto temos uma ideia precisa quanto baste sobre a dimensão do crime. Resta saber se 3 a 4.5 milhões de cadáveres serão suficientes para que Tadeu considere o episódio relevante.

Elementos do Komsomol desenterram cereais escondidos pelos “kulak” num cemitério

2) A segunda granada de fumo consiste em apresentar dois autores ocidentais e “não marxistas” (logo insuspeitos, presume-se) – Robert Conquest e Arch Getty – que consideram que não houve genocídio, e omitir os que se pronunciam pelo “veredicto” de genocídio. Estas duas opiniões permitem a Tadeu concluir que “sobre o Holodomor há mesmo muitas e sérias dúvidas sobre se o genocídio propagandeado pelo anti-comunismo realmente existiu”. Pela mesma ordem de ideias, como também há cientistas e políticos que duvidam que o aquecimento global resulte, em parte significativa, da queima de combustíveis fósseis, poderia defender-se que “também há mesmo muitas e sérias dúvidas sobre se as alterações climáticas têm, como, propagandeiam os ecologistas, origem antropogénica”. Note-se o artifício de associar univocamente a tese de genocídio a propaganda anti-comunista, como se alguém que não esteja desvairado pela febre anti-comunista e seja capaz de pensar pela sua cabeça não possa chegar ao mesmo “veredicto”.

A falha mais evidente na segunda granada de fumo é Tadeu discutir se o Holodomor foi ou não genocídio sem se dar ao trabalho de definir o que ele e os historiadores que invoca entendem por genocídio. Como existem várias definições (que Applebaum apresenta e discute) é claro que a polémica “genocídio, sim ou não?” é irresolúvel, já que depende da definição que cada um adotar – é por essa razão que se arrastam indefinidamente as controvérsias em torno do massacre de arménios pelo Império Otomano em 1915-17 ou a menos conhecida fome de 1930-33 no Cazaquistão, também ela provocada pelo Paizinho dos Povos.

Países que reconhecem oficialmente o Holodomor como acto de genocídio (a azul escuro) e como um acto de extermínio (a azul claro)

Se entendermos por genocídio um plano deliberado para exterminar um povo até ao seu derradeiro elemento, o Holodomor não foi um genocídio, pois Estaline não tinha por objetivo exterminar todo o povo ucraniano, pretendia “apenas” matar o número de ucranianos suficiente para convencer os restantes a “ganhar juízo” e submeter-se aos seus desígnios. No limite, não fosse os ucranianos estarem tão apegados às suas terras, rejeitarem a coletivização, oporem-se a que funcionários do Estado soviético requisitassem o fruto do seu labor sem compensações, insistirem em falar ucraniano e seguir costumes ucranianos, preferirem ler a poesia de Taras Shevchenko às obras completas de Lenine e fazerem questão de serem representados por ucranianos por si escolhidos, e talvez a sanha de Estaline não os tivesse tomado como alvo e nem sequer tivesse havido Holodomor.

A tentativa de Tadeu para ilibar o regime soviético no Holodomor (ou, pelo menos, de atenuar as suas responsabilidades) usa uma questão de nomenclatura para nos distrair do essencial: pouco importa “se a fome de 1932-33 deve ser classificada como genocídio, crime contra a humanidade ou simplesmente um ato de terror em massa. Qualquer que seja a definição, foi um ato de agressão horrível, levado a cabo por um governo contra o seu próprio povo” (Applebaum). Ao arrepio do que Conquest concluiu em 1986, Applebaum sublinha que a perspetiva de “que a fome aconteceu, que foi deliberada e que fazia parte de um plano político para minar a identidade ucraniana está a tornar-se mais amplamente aceite, tanto na Ucrânia como no Ocidente”. E isto basta para que possa fazer-se um juízo sobre o Holodomor e a natureza do regime soviético.

Apreensão de cereais a camponeses, Timashyivsky, Krasnodar (região a sudeste do Mar de Azov), 1933

3) A terceira granada de fumo é um clássico: “Todos os regimes em vigor, democracias e ditaduras, provocaram genocídios e massacres”, escreve Tadeu e logo alinha malfeitorias (reais e indiscutíveis) cometidas pela “república americana” e pelo “colonialismo capitalista”, indo ao ponto de equiparar “programas de eliminação física de apoiantes da oposição” a “genocídio ideológico”.

Para começar, é escusado torturar as palavras: genocídio diz respeito à intenção de eliminar fisicamente todo um povo, isto é, um grupo de pessoas cujas características físicas, língua e práticas culturais as demarcam de outros povos (mesmo que parte dessas diferenças possam ser imaginárias), não tem nada a ver com divergências ideológicas; analogamente, a categoria de genocídio não abrange perseguições motivadas pela orientação sexual, por calçar sandálias com peúgas ou por ser fã dos Wham. Mas o que importa mesmo desmontar nesta terceira granada é o seu propósito de esvaziar a discussão sobre as responsabilidades do regime soviético no Holodomor com o argumento de que todos os regimes, nalgum momento da sua história, cometeram morticínios em massa. Uma vez que ninguém é inocente, encerre-se de imediato o Tribunal Penal Internacional – quiçá todos os tribunais – e cessem todos os juízos de valor sobre figuras e eventos históricos. Não fosse Tadeu um crente no materialismo dialético e citaria Cristo: “Aquele dentre vós que está sem pecado seja o primeiro que lhe atire uma pedra”.

No seu afã de ilibar Estaline e o regime soviético em geral, Tadeu não hesita em criar o vácuo recorrendo ao relativismo ontológico (se há discrepâncias nos dados, então não é possível saber nada) e ao relativismo moral (se todos estão manchados pelo pecado, não há Bem nem Mal e está-nos vedado fazer julgamentos). E conclui Tadeu, em toada conciliatória e equânime, que o Holodomor e restantes massacres “devem ser estudados com seriedade e lealdade, nunca com histeria ideológica. Os mortos merecem-no e, se pudessem pronunciar-se, certamente dispensariam a manipulação política em curso”, o que é uma bonita e comovente forma de terminar uma peça de pura manipulação política.

Museu Nacional do Genocídio-Holodomor, em Kyiv

Final em aberto

Fome vermelha encerra em tom otimista: “A Ucrânia, tal como o seu hino nacional proclama, não morreu. Além disso, e no final de contas, Estaline fracassou. Toda uma geração de intelectuais e políticos ucranianos foi liquidada na década de 1930, mas o seu legado sobreviveu-lhe […] A história da fome é uma tragédia sem final feliz. Mas a história da Ucrânia não é uma tragédia”.

Estaline pode ter fracassado, mas tem um continuador em Putin, que não professa a ideologia comunista, nem defende a coletivização e a economia planificada e que em vez de massacrar padres, pilhar mosteiros e encerrar igrejas, é unha com carne com a Igreja Ortodoxa Russa, mas herdou uma parte substancial da mentalidade soviética: a pulsão imperialista (que vem, aliás, do tempo dos czares); a governação autocrática (na Rússia do século XXI, boa parte da economia está entregue a oligarcas, mas estes devem vassalagem a Putin e a liberdade do mercado está fortemente condicionada pelo Estado); os métodos brutais na repressão interna e na política externa; o desprezo pela vida humana; o culto da personalidade em torno do líder infalível; a limitação da liberdade de expressão; a aposta maciça na propaganda (geralmente grosseira e incongruente) como forma de ocultar a iniquidade dos métodos e o fracasso das políticas económicas; a invocação sistemática do pretexto dos “sabotadores”, “agentes estrangeiros” e “fascistas” para justificar atuações reprováveis e desculpar fiascos; a recusa em reconhecer aos ucranianos uma identidade distinta dos russos; e o receio de que “uma Ucrânia soberana, democrática e estável, ligada ao resto da Europa por laços de cultura e comércio, [constitua] uma ameaça aos interesses dos líderes russos” (Applebaum).

A guerra de Putin contra a Ucrânia pode esconder-se atrás de justificações como a desnazificação ou a contenção da expansão agressiva da NATO, mas o seu verdadeiro objetivos é similar ao que Estaline pretendia com a fome de 1932-33: aniquilar a identidade cultural da Ucrânia e a sua aspiração à independência, de forma a reintegrá-la no histórico império czarista-soviético que se estende do Báltico ao Pacífico e cuja fragmentação, em 1991, Putin classificou como “a maior catástrofe geopolítica do século XX”.

Nem todas as bombas e mísseis russos que têm atingido hospitais, escolas, salas de espectáculos, centros comerciais, zonas residenciais e infra-estruturas de transportes e fornecimento de água e energia o fazem em resultado da baixa precisão dessas armas (algumas remontam à era soviética) ou da deficiente informação fornecida pelos drones e satélites militares russos – muitas são disparadas deliberadamente sobre alvos não-militares com o intuito de quebrar a determinação do povo ucraniano em resistir ao invasor. Por outro lado, nos territórios ocupados da Ucrânia, a russificação avança a todo o vapor: concessão “expresso” da cidadania russa a qualquer ucraniano que a solicite, substituição das redes de telemóvel ucranianas por redes russas, substituição dos media ucranianos por media controlados pelo Estado russo, imposição do rublo como meio de pagamento, substituição de professores ucranianos por professores russos a quem foi atribuída a missão de impor a língua russa e a versão russa da História. A fim de conferir uma capa de legalidade e vontade popular a esta ofensiva contra a identidade ucraniana, a Rússia já anunciou a intenção de, muito em breve, realizar referendos nas zonas ocupadas, auscultando os seus habitantes sobre o desejo de serem incorporados na Rússia, como foi feito na Crimeia após a invasão russa de 2014 – a quem conheça a história da URSS e da Rússia pós-comunista e a carreira de Putin não será difícil adivinhar quais serão os resultados desses referendos.

Países que reconheceram os resultados do referendo de 2014 na Crimeia e que determinaram a integração desta na Federação Russa

O atual Governo ucraniano tem sistematicamente qualificado como “genocídio” aquilo a que o Governo russo chama “operação militar especial” e que a maior parte do mundo designa como “invasão da Ucrânia pela Rússia”. A eufemística escolha de palavras do Governo russo é compreensível, pois o conceito de invasão implica a entrada de tropas num país estrangeiro e a Rússia vê a Ucrânia como um território seu, que, num momento de desvario, se atreveu a pensar que poderia ter uma vida independente. Também a categorização feita pelo Governo ucraniano é compreensível: a resistência às poderosas forças armadas russas só será possível com forte e continuado apoio internacional e a qualificação do agressor como “genocida” pode fazer a opinião pública e os governantes de outros países sentirem-se mais inclinados a auxiliar o agredido e a impor sanções ao agressor. A ironia é que um dos principais motivos invocados pela Rússia para conduzir a sua “operação militar especial” é o “genocídio” de que estará a ser alvo a população russófona do Donbas, e é ainda mais irónico que esse “genocídio” seja atribuído a “nazis” ucranianos, já que a extrema-direita é menos numerosa e influente na Ucrânia do que na Rússia (onde, aliás, constitui parte da base de apoio a Putin) e Putin é o político internacional mais admirado pela extrema-direita europeia e americana (idolatria que encontra eco no apoio que Putin tem dado a estas ideologias, uma vez que aos seus desígnios convém uma Europa dividida e anti-europeísta e uns EUA polarizados e em que a alt-right seja preponderante).

Acontece que do suposto “genocídio” no Donbas propalado pela propaganda russa não surgiram, até agora, provas minimamente credíveis, enquanto as execuções de civis ucranianos e os bombardeamentos russos contra alvos civis estão amplamente documentados e os desmentidos que o Kremlin tem apresentado são frágeis e incoerentes. Porém, é duvidoso que as ações russas façam parte de um programa de extermínio do povo ucraniano: tal como Estaline em 1932-33, Putin não tem por objetivo liquidar todos os ucranianos, pretende “apenas” matar o número de ucranianos suficiente para convencer os restantes a “ganhar juízo”.

“Recordação amarga da infância”, estátua de homenagem às mais frágeis vítimas da fome de 1932-33, no Museu Nacional do Genocídio-Holodomor, em Kyiv

Notas finais:

1) Entre 1917 e 1922, a polícia política bolchevique foi conhecida como Cheka (receberia depois, entre outras, as designações GPU, OGPU, NKVD e KGB), ainda que a sua designação formal fosse VChK (sigla de Vserossiyskaya Chrezvychaynaya Komissiya = Comissão Extraordinária Pan-Russa). Em português, opta-se por vezes pela grafia “Tcheka”, mas nesta tradução é sistematicamente grafada (dezenas de vezes) como “Techka”, que não tem qualquer precedente de uso em português ou nas línguas da Europa Ocidental. E, todavia, os seus membros são designados no livro como “tchekistas”.

2) O “pood” é uma unidade de peso russa, frequentemente usada no comércio de cereais e que vale pouco mais de 16 Kg (16.38). As contas na pg. 75, que fazem equivaler 100 milhões de pood a “1.6 milhões de quilos” não estão certas: são 1.6 milhões de toneladas.