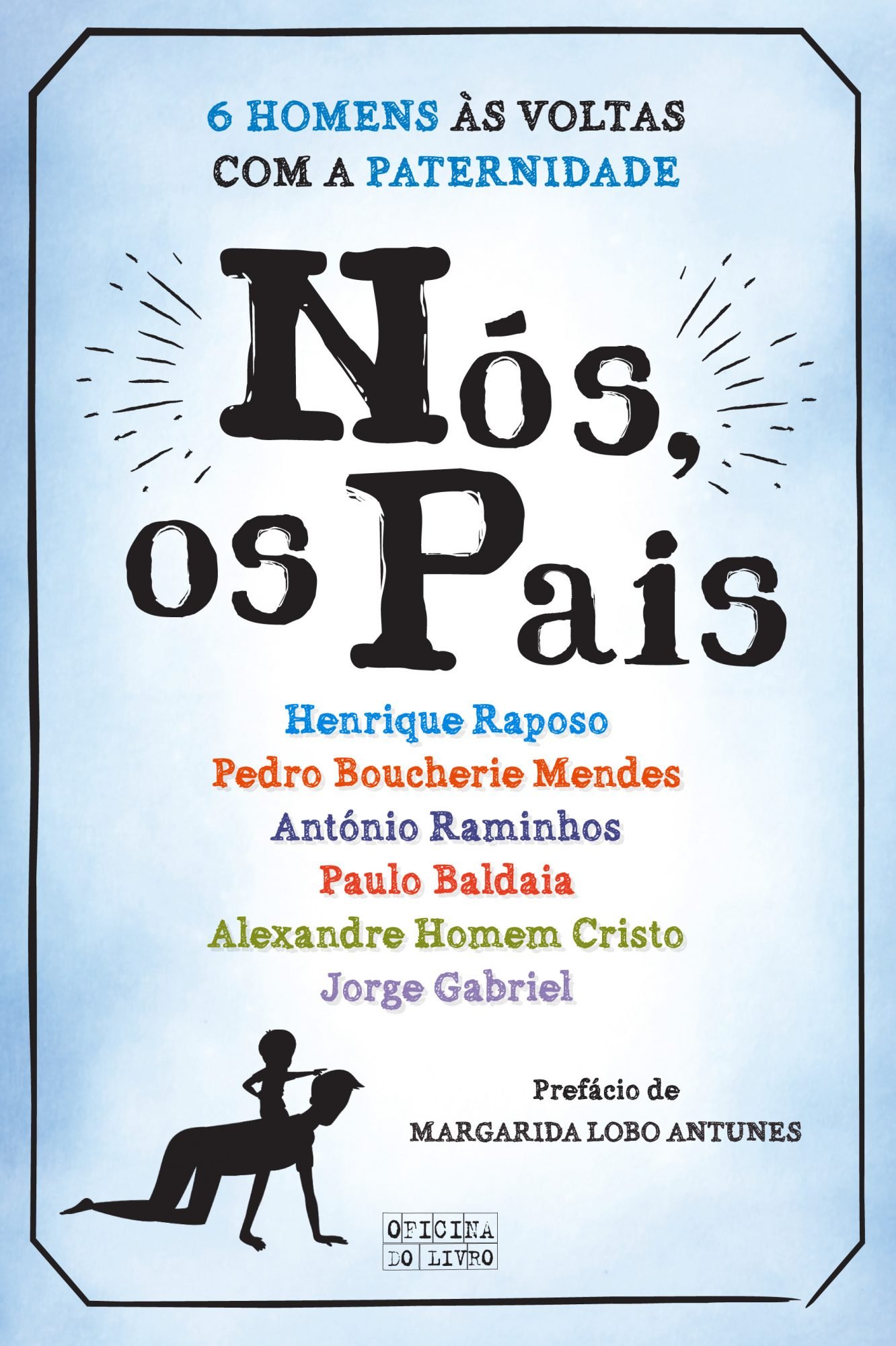

No livro apresenta-se como “investigador, cronista e escritor. Pai de duas filhas de 4 e 1 anos”. É sobre esta última profissão que Henrique Raposo escreve em Nós, os Pais, volume que reúne seis testemunhos de “homens às voltas com a paternidade” e é lançado esta segunda-feira pela Oficina do Livro. O seu capítulo chama-se “Pai pródigo” e é um relato construído em conversa com a mulher onde atravessa o inferno e o purgatório para poder chegar ao paraíso. O Observador pré-publica esse excerto do livro em exclusivo.

“Nós, os Pais”, é publicado pela Oficina do Livro e reúne relatos na primeira pessoa de Henrique Raposo, Pedro Boucherie Mendes, António Raminhos, Paulo Baldaia, Alexandre Homem Cristo e Jorge Gabriel.

“Ontem voltou a acontecer: voltaste da creche da mais nova com histórias que as educadoras nunca me revelam. Partilho contigo todas as tarefas, as senhoras e raparigas da creche e da escola também me veem todos os dias, mas não consigo criar com elas a empatia que tu crias de forma majestática, fluida, natural. Já era assim na creche antiga e julgo que continuará a ser assim até à faculdade. Apesar da nossa evidente paridade doméstica, as educadoras e professoras veem-te como o natural e evidentíssimo encarregado de educação – um cargo que devia estar reservado para mim, visto que acabo por ser um progenitor mais presente do que tu. Como trabalho em casa, sou eu que represento o papel do nazi do banho entre patinhos e champôs de princesas, sou eu a presença tutelar daquele período de lusco-fusco pós-escola e pré-jantar, sou eu o burro de carga do supermercado sempre com o alforge cheio de fraldas, caixas de soro e paletes de iogurtes, sou eu que ensino a andar de trotineta, sou eu o parceiro das construções de legos e do gelado no regresso da escola, sou eu que invento brincadeiras na varanda, sou eu que arrumo mil vezes por dia a sala, sou eu que piso peças de lego, bonecos pontiagudos ou ganchos de cabelo que ficam abandonados no chão do corredor e, acima de tudo, sou eu que fico em casa quando elas apanham a enésima otite, virose, gastroenterite, bronquiolite ou pior.

Apesar de ser este encarregado de educação de facto, ninguém me reconhece como encarregado de educação de jure. As miúdas são a tua soberania, eu sou apenas o regente. Ao invés do meu pai, sou um pai pródigo neste trabalho doméstico, mas – à semelhança do meu pai – sou uma figura secundária na educação da prole. As decisões finais são naturalmente tuas. Confesso que a situação já me irritou. Afinal de contas, as mulheres estão sempre a queixar-se da ausência masculina, mas na verdade não sabem o que fazer ou dizer quando um homem assume a paternidade por inteiro. Há uma tendência natural para fechar o espaço doméstico ao intruso, o pai-que-anda-a-fazer-de-mãe, o sujeito que quer saltar da caserna para o gineceu. A irritação, porém, já desapareceu. Agora penso que esta assimetria é normal. As mulheres, mesmo as mais novas, ainda não estão preparadas para lidar com um pai omnipresente, têm mais facilidade em falar com outras mulheres numa linguagem de irmandade secreta. Tenho de aceitar esta comunhão feminina entre ti e as educadoras, até porque eu próprio aceito a tua soberania. Nunca teremos guerras dinásticas cá em casa.

Conheces de cor a roupa das miúdas. Eu, às vezes, nem os botões consigo abotoar, dada a pequenez liliputiana dos mesmos. Em cinco anos de maternidade, já tiraste um curso de farmácia e meio curso de medicina. Consegues pressentir sintomas que eu não vejo nem à lupa, antecipas o diagnóstico e a prescrição dos médicos, até porque conheces os medicamentos de cor. Não te limitas a conhecer o nome comercial deste ou daquele remédio, como o Ventilan, Celestone ou Atrovent; também conheces as próprias substâncias químicas, ou seja, chegas à farmácia e pedes ibuprofeno, maleato de dimetindeno, dicloridrato de cetirizina, desloratadina, aciclovir, montelucaste. Eu continuo a confundir o ben-u-ron com a aspirina. Tu decides se há esta ou aquela terapia, esta ou aquela aula de natação ou ballet, esta ou aquela semana de praia com monitores da escola. Tu mandas, eu sou a correia de transmissão que atua na tua ausência, sou o testamentário do documento educativo que lacraste mesmo antes de nos casarmos.

Com ou sem irritação da minha parte, o certo é que a minha condição de suplente nos conduz a um ponto que me parece pouco discutido: o papel do homem na família moderna. Fala-se muito do novo papel da mulher. A mulher moderna, diz-se, vive dividida entre o emprego com um patrão exigente e o lar com um marido gazeteiro, entre o desejo de realização profissional e o desejo de estar com os filhos, entre o horário laboral e o horário das creches, entre a emancipação moderna e o instinto intemporal da maternidade.

Esta abordagem feminina é importante, sem dúvida, mas não pode monopolizar a discussão. Também é necessário discutir o papel do pai moderno. E, como acabaste de ver, o pai moderno está tão dividido como a mãe. A nova pedagogia diz-nos que o pai tem de participar no quotidiano do gineceu, que tem de ser mais atencioso na hora de mudar as fraldas, que tem de deixar o jogo do Benfica para ir fazer a papa, que tem de ser mais carinhoso com os filhos, que tem de largar o trabalho e a tasca mais cedo, até porque a participação paternal na lide doméstica torna a prole mais inteligente e segura. Como sabes, concordo com quase tudo (exceto com a parte do Benfica).

A crise de natalidade de Portugal resulta em grande medida de hábitos marialvas que nunca foram expurgados. Queres exemplos? A mania das reuniões às seis e meia ou mesmo às sete ou oito da noite. Isto não é só uma forma de manter as mulheres/mães fora dos cargos de chefia. Estou convencido de que muitos homens marcam reuniões para estas horas porque não querem estar em casa para enfrentar o ringue diário dos banhos, dos trabalhos de casa e do jantar. Outro exemplo? Mesmo quando estão em casa, os homens portugueses não ajudam na lide doméstica. O chamado macho lusitano é um dos mais gazeteiros da OCDE, a par do japonês, do coreano, do turco, do mexicano e do italiano. Enquanto a mulher portuguesa trabalha em casa cerca de 302 minutos por dia, o homem ajuda com 77 minutos. Consequências? Quando comparamos os gráficos deste trabalho doméstico com os gráficos da natalidade, é clara a correlação de causalidade entre igualdade e natalidade. A norueguesa ou francesa só faz o dobro do trabalho do homem. Já a italiana é igual à portuguesa, completando o quádruplo do trabalho doméstico do homem (250 minutos para 64 minutos). Sem surpresa, a natalidade é relativamente alta nos países nórdicos e em França e é baixíssima em Itália e Portugal. E são elas que não querem ter mais filhos, contrariando assim o cliché da mamma e da mãezinha sempre dispostas para a maternidade.

No fundo, a italiana e a portuguesa fazem um cálculo simples em defesa da sua sanidade mental: como não têm ajuda do marido naquela trincheira de atrito diário que é educar uma criança, ficam-se pelo primeiro filho, recusam o segundo. Não as censuro. As cinco horas de trabalho doméstico da mulher portuguesa, em comparação com a hora e picos do homem português, geram, assim, o nosso índice de fecundidade, o mais baixo da OCDE, 1.2 filhos por mulher. Este suicídio coletivo só será travado quando o marialva expandir o seu perímetro doméstico para lá do churrasco ou do petisco que prepara para os amigos em dias de Benfica-Sporting.

Tudo isto é verdade, sem dúvida, mas também é verdade que grande parte das mulheres tem medo de perder a soberania sobre a casa e sobre as crianças. Eu faço muita coisa em casa, sou um pródigo remador de Ben-Hur na educação das nossas filhas, mas nunca sinto um retorno desse esforço. No final do dia, as mulheres continuam a pensar que a criança pertence ao gineceu. Vós, mulheres, ainda tendes muitos fantasmas por exorcizar. E claro que nós, homens, também temos muito em que pensar aqui na caserna. Por exemplo, alguns amigos não percebem, ou não querem perceber, porque é que não posso almoçar como antigamente e, por vezes, até levam a mal a minha ausência de jantares e demais afazeres sociais, como apresentações de livros. ‘Mas então não há criada, ama, avó ou mesmo a mãe?’ é a pergunta que vejo estampada em muitos rostos quando digo ‘não posso, estou com as miúdas’.

Mesmo que tivéssemos dinheiro para um batalhão de criadas, amas e sopeiras, confesso que não sei se delegaria assim a educação das nossas filhas. Um homem tem de fazer aquilo que um homem tem de fazer. Seja como for, o problema está no facto de as pessoas – homens e mulheres – assumirem quase por instinto que o pai não pode sacrificar a sua vida social e a carreira. Sim, a carreira. Como bem sabes, tenho livros muito atrasados por causa do tempo que perco com as miúdas. É uma situação frustrante que se torna ainda mais infeliz quando percebo que muitas pessoas, amigos incluídos, não acreditam que a causa deste atraso é a ultrapassagem obrigatória que o Henrique-pai tem de fazer ao Henrique-escritor. As pessoas assumem por instinto que o sacrifício da carreira deve ser feito por ti, não por mim; ainda encaram como contranatura um cenário em que a renúncia profissional é feita pelo pai. Isto, sim, continua a irritar-me, porque atravessar este deserto da frustração não tem sido fácil.

Inferno

Não tem sido fácil adiar o fecho dos livros devido às semanas inteiras que perco com as miúdas doentes em casa, devido aos dias de trabalho que acabam muito cedo por esta ou aquela razão, devido aos dias de trabalho que interrompo a meio porque é preciso ir buscar umas cenouras para a sopa ou um medicamento que não pode faltar ou a carteirinha de cromos da Patrulha Pata que a mais velha deixou esquecida na papelaria, ou devido às noites em que fico sozinho com elas devido à tua azáfama laboral.

Este sacrifício nunca seria fácil devido à minha natureza egocêntrica e obsessiva com a leitura e a escrita, mas torna-se ainda mais difícil por causa do fator geracional. Nós fazemos parte de uma geração que não foi preparada para o sacrifício do casamento e da paternidade. Meio a brincar, meio a sério, costumo dizer que os pais da nossa geração saltam para a guerra sem passar pela recruta. Nós fomos educados para alimentarmos os nossos sonhos e ambições, as nossas carreiras e os nossos gostos, as nossas viagens, o sexo pelo sexo, o orgasmo livre de compromissos, os nossos filmes, músicas, concertos e filmes, o nosso tempo de qualidade que tem sempre o mesmo ator: o eu, o nosso umbigo, as nossas manias. Criar filhos é o exato oposto dessa cultura egocêntrica que despreza a renúncia e o sacrifício em nome dos outros.

Não é por acaso que Portugal tem neste momento a segunda taxa de divórcio mais alta da Europa (70%). Não tenho dúvidas de que grande parte desses divórcios nasce do desgaste provocado pelos filhos numa geração de jovens adultos que não foi preparada para a trincheira paternal. Não me pretendo inocente. Tento lutar todos os dias contra esta predisposição natural da nossa geração. Tu estiveste sempre no sítio certo, eu não. A aprendizagem foi, é e continuará a ser um processo lento. Sei, por exemplo, que devia ver o tempo que perco com as miúdas como uma bênção, mas a verdade é que discernir essa bênção no pântano da frustração tem sido difícil, para não dizer infernal. Se o inferno é a divisão, eu tenho passado dias, semanas e meses no inferno, dividido entre o desejo de escrever e o dever paternal… Olha, nem por acaso, acabas de me ligar para ir buscar a mais velha à escola porque está a ficar doente. Estou na hora do almoço do dia 30 de maio, ou seja, vou perder outra tarde inteira de trabalho e provavelmente o dia de amanhã. E já reparaste como ligaram para ti e não para mim? Não, Deus não precisa de linhas tortas, Ele é bem transparente: a porta do Reino é mesmo estreita.

Henrique Raposo é pai de duas filhas, uma de quatro e outra de um ano

Não tenho como fugir à matemática divina: os dias em que consigo entrar nessa porta estreita não surgem com a frequência desejável. Na maior parte dos dias, fico no umbral, mas também há dias em que esbarro na parede e volto para o deserto onde sou tentado pela frustração que se torna num sentimento difuso e omnipresente. Se não tivesse agilizado a minha fé com a tua ajuda, se não tivesse encontrado maneira de perceber que o Senhor está à minha espera quando fecho a porta do quarto, se não tivesse redescoberto a Bíblia, confesso que não sei como conseguiria agora filtrar esta frustração que nasce do confronto entre o desejo de escrever das seis às oito e o dever de pai. Às quatro da manhã, quando ando de um lado para o outro do corredor à espera de que a mais nova pare de chorar, às três da tarde daqueles dias em que não posso escrever porque estou a cuidar da vigésima oitava otite da mais velha, lembro-me sempre de uma passagem de São Paulo: ‘Se vos irardes, não pequeis; que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento’ (Ef, 4:26). Seja como for, o inferno é isto, é ficar preso num dilema sem resolução, é ficar a arder num fogo que arde sem se ver.

O inferno é reforçado pelo cansaço que duas crianças, sobretudo um bebé que não dorme, conseguem provocar num adulto. Ainda há dias descobri que é mais fácil fazer uma caminhada de 30 km entre montes e vales do que fazer um turno noturno em redor do berço inquieto. Atrás daquelas bochechas rosadas de Facebook, esconde-se um desafio moral e físico. Um bebé pode mesmo quebrar física e moralmente um homem. Lembro-me sempre disto quando vejo nos jornais aquelas manchetes que anunciam ao mundo a existência de um ‘monstro que mata o próprio filho, bebé de seis meses, com faca em Miraflores’.

Não, não chames já a PSP ou a proteção de menores, a nossa pequena está bem, já a fui buscar, está ali no sofá devidamente medicada e a arder em febre enquanto vê pela septuagésima vez o Frozen. O meu ponto é que estes homens e mulheres que cometem infanticídios não são monstros, são homens e mulheres como nós, são pessoas que atingiram o ponto de rutura que todos nós temos cá dentro. Eu tenho o meu ponto sem retorno, só não sei a profundidade a que se encontra. Sei, porém, que, num contexto de crise e depressão coletiva como aquele que vivemos, este ponto de rutura fica mais à superfície e à mão de semear de um pai pouco preparado para as noites sem dormir, entre outras coisas.

Não, não estou a perdoar estes homens, nem estou a relativizar os seus crimes hediondos, mas a verdade é que percebo de onde vem o sujeito que se levanta à noite para matar o filho que chora há semanas seguidas. Não o perdoo, mas sei que ele não é um monstro. A diferença entre mim e ele não é de natureza, é de grau. Todos nós podemos chegar àquele grau de perversidade e julgo que aqueles que estão mais perto desse abismo são precisamente os que gritam ‘monstro’, são aqueles que procuram estabelecer uma barreira fictícia entre a sua alegada humanidade fofinha e a alegada monstruosidade daquele assassínio. Estes pais fofinhos, que se julgam fora do perímetro do pecado original, são também os pais que estão mais próximos do infanticídio. Estão à espera de que o amor seja um spa e ficam desarmados quando percebem que o amor é uma trincheira.

Por vezes, esta fadiga paternal é tão cavada que começo a fazer perguntas: será que estou com uma depressão? Será que este sentimento de fadiga lunar que impede qualquer emoção solar é aquilo a que as pessoas apelidam de depressão? Deste-me uns artigos para ler do Andrew Solomon, autor de O Demónio da Depressão, e percebi que não. A depressão não é o oposto da felicidade, é o oposto da vitalidade. A pessoa deprimida é consumida não apenas no software mas também no hardware – simplesmente não se consegue mexer. Eu não estou deprimido, só estou cansado para lá do aceitável. É um cansaço tão cavernoso que acaba por me retirar o software da empatia. O nosso George Orwell retratou este deserto emocional há quase um século em Down and Out in Paris:

‘«Agora, sua vaca de merda», disse eu, «mexe -te». Pobre velha, aquilo era demasiado pesado; ela sentou- se, deixou cair a cabeça na mesa e rebentou num choro. E eu gozei com ela. Este é o tipo de efeito que a fadiga tem sobre a educação de uma pessoa.’

A vida na cozinha de um hotel parisiense era tão dura que o cansaço acabava por corroer a empatia humana; naqueles momentos, Orwell tornava-se numa besta de carga. Como bem sabes, foi através desta e de outras passagens que aprendi a perdoar o meu avô, que batia nos filhos por dá cá aquela palha. Tal como escrevi no meu Alentejo Prometido, ‘não encaro essa violência como um acto consciente de um homem dotado de livre arbítrio, vejo apenas o desespero de um ser humano reduzido à condição animal, esfomeado e derreado’.

No conforto de 2016, nem sequer consigo conceber o cansaço sentido pelos meus antepassados nos pântanos do Sado. Ou talvez consiga. Dois trabalhos (o jornal e os livros), duas filhas e a falta de sono que dura há um ano pavimentam muitas vezes uma via-sacra que me derrota. É uma questão física. Há momentos em que não sinto empatia por ninguém porque estou num estado de exaustão animal; deixo de ter software emocional e limito-me a movimentar o hardware. Felizmente, vivemos num tempo que me permite um luxo histórico: estes momentos em que a luz da empatia se apaga duram apenas segundos, minutos, talvez meia hora de cada vez. No tempo dos meus avós, a luz apagava-se durante dias, meses, uma vida inteira.

Purgatório pessoal

Durante muito tempo, senti culpa por estes momentos em que deixo de sentir o que devo sentir pelas nossas filhas. Hoje já não me sinto no perímetro do pecado por três razões. Em primeiro lugar, não se trata de uma decisão livre e pensada. O pecado nasce no livre arbítrio, é uma escolha consciente do mal, não é o resultado indireto da fadiga. Muitas vezes, ouvimos doentes crónicos a dizer que as outras pessoas, os saudáveis, não dão valor à saúde que têm. Nós podemos adaptar este adágio ao sono: as pessoas que conseguem dormir uma noite tranquila não sabem a sorte que têm. Em segundo lugar, a moral não está na ausência de defeitos, está na deteção dos nossos defeitos e na consequente expiação. Este texto não é senão o purgatório de alguém que sabe que nunca será um pai paradisíaco, mas que também quer fazer tudo para não ser um pai infernal. Em terceiro lugar, agora sei que a paternidade não se sustenta na emoção mas na razão. Agora sei que o amor não é um mero afeto.

Como sabes, não percebo aquelas pessoas que dizem que sentem logo empatia com os filhos acabadinhos de nascer; não entendo a conversa sobre o encaixe perfeito logo no primeiro segundo, do amor imediato por aquelas criaturinhas, do choro comovido no parto. Eu chorei no parto da nossa mais velha não por causa dela, mas porque me comovi com o teu choro. Chorei porque tu choraste. Na verdade, quando as nossas filhas nasceram não senti a tal magia, a tal química instantânea, o tal amor. E não me parece que esteja sozinho, não sou um coração seco no meio de uma luxuriante e viçosa humanidade. No fundo do coração humano não existe uma vontade de amor à espera de ser convocada pelo choro de um bebé.

Eu não só não amei de imediato como também fui varrido por um enorme manto de terror. Nunca tive tanto medo na vida como nos primeiros meses de vida das nossas duas miúdas. Não, não era o medo de fazer demasiada força ao vestir, dar banho ou mudar a fralda. Não era o medo de não saber aplicar a palmada nas costas quando a mais nova ficava sem respirar. Não era o medo de não conseguir consumar essa proeza de engenharia que é vestir um bebé. Era o medo de não sentir nada. Parece-me claro que tu estabeleceste uma ligação imediata, porque estiveste unida àqueles seres. O amor de mãe talvez seja natural, porque deriva da natureza, é orgânico e instintivo e resulta da vida intra-uterina, essa vigília de nove meses que os homens só conseguem arranhar à superfície. Nós, homens, levamos quase sempre a coisa para a paródia (‘olha o alien a mexer -se na tua barriga’) porque o humor nos protege da incompreensão ou da inveja que sentimos por essa vigília de nove luas.

Se o teu amor é assim natural, o meu é construído. O amor do pai pelos filhos, tal como o amor entre irmãos, é uma construção moral e até religiosa, é uma luta consciente contra o egoísmo da nossa natureza. É uma contenda entre a Graça e o instinto. É por isso que digo meio a brincar que a Bíblia devia ter uma parábola sobre o pai pródigo, algo equivalente à parábola do filho pródigo, que, como sabes, é sobre a irmandade e não sobre a paternidade. No fundo, falta-nos saber o que está a montante da decisão do pai do filho pródigo. O que sentiu ele antes de acolher o filho foragido? Que dilemas sentiu? O seu fluxo de amor e empatia nunca foi interrompido? Mas não é esse amor pleno e ininterrupto um monopólio de Deus?

Eu só senti a tal magia da paternidade quando a mais velha me olhou pela primeira vez com olhos conscientes, talvez aos seis meses. Por outras palavras, só senti o amor quando elas aprenderam a pousar o seu olhar no meu. Como vês, este processo de construção amorosa demorou meses a fechar o círculo. Até lá, o que segurou o mundo não foi a emoção, mas sim o dever, o temor, o dever ético que estava para lá dos afetos ou ligações de sangue. Ora, agora sucede exatamente a mesma coisa nos momentos de fadiga e secura emocional. É a minha decisão racional que suporta o meu papel de pai, não as minhas emoções.

Ser pai não está no coração, está na cabeça, até porque é no coração que se escondem as trevas. O amor não é uma emoção, é uma decisão. Parece- me até que amor racional devia ser pleonasmo, tal como ódio natural. O ódio é que é natural, emocional e afetuoso. O reino dos afetos é o reino do ódio, porque esse é que flui sem esforço. O amor é de outro campeonato. Tal como a fé, é uma escolha, um salto de confiança que se toma com os neurónios. Se eu dependesse apenas das minhas emoções, apetites ou afectos, nunca teria casado contigo – teríamos continuado solteiros numa eterna lua de mel. Ou então nunca teríamos tido a segunda filha, ou se calhar nem a primeira teria aparecido na nossa vida.

Bem sei que a maior parte das pessoas não compreende este ponto. Vivemos num tempo que sacraliza a natureza, o instituto, a emoção. Só que a malta esquece que o pior de nós está na nossa natureza instintiva, o pior de nós esconde-se no vendaval de afetos que nos atira ora para a utopia ora para o caos, ora para picos de felicidade ora para picos de infelicidade que não conseguimos controlar. O perigo está aí, não está na frieza do sentido de dever, que é uma decisão consciente e livre. No fundo, ser pai é como ser crente, é amar em consciência, fazendo uso do livre arbítrio e domesticando o egoísmo animal.

Purgatório familiar

Para mim, vencer o cerco sentimental dos afetos foi um ato de libertação. Tal como foi libertador perceber que não contamos assim tanto na formação da personalidade das nossas filhas. Há outros elementos em ação, que são tão ou mais poderosos do que o papá e a mamã. A família alargada e Deus, por exemplo.

As pessoas estão sempre a perguntar se elas saem ao pai ou à mãe no feitio e nas parecenças, mas começo a achar que elas saem mais à tua avó ou à minha bisavó. A árvore genealógica tem raízes profundas, e nós somos apenas a copa visível (como sabes, o perímetro das raízes de uma árvore pode ter o triplo ou quádruplo da área do perímetro da copa). É por isso que a liturgia familiar deve estar no centro das nossas vidas. Ir à tua terra (Coimbra) no Natal e na Páscoa é um momento de libertação, porque juntamos netas com avós, sobrinhas com tias, primas com primas.

Não me preocupo muito com o futuro profissional delas. Elas podem ser o que bem entenderem, desde astrofísicas a cabeleireiras. Já me preocupo, contudo, com esta ética familiar. Elas têm de perceber que fazem parte de uma família e que têm o dever de renovar os votos familiares duas ou três vezes por ano. Podem ir estudar Física para Londres, Medicina para Madrid ou tirar um curso de cabeleireiro em Sacavém, mas na Páscoa e no Natal têm de visitar as raízes da mãe. Da mesma forma, quero que elas continuem a respirar a liturgia das férias de Verão no habitual poiso da tua família (Costa Nova, Barra).

Muitas vezes, dou por mim a pensar que devíamos passar uns dias em Nova Iorque ou Paris sozinhos, recriando a lua de mel que nunca tivemos, mas chego sempre à conclusão de que é nosso dever dar um mês ou quinze dias de praia aos nossos pais e às nossas filhas. Ou seja, os avós e os netos devem passar o verão ou parte do verão juntos. A praia é a renovação da aliança entre gerações. É ali, entre baldinhos, pocinhas e ancinhos, que se dá o trespasse da memória familiar. É errado pensarmos que agosto na praia serve para recarregarmos forças para enfrentar o ano de trabalho que se segue. Agosto não é a preparação do futuro, é o adubo do passado.

Hoje em dia, fazemos parte de uma minoria de lunáticos: os casais que têm dois ou mais filhos. Esta loucura permite-nos aceder a um saber antigo e que está a ficar soterrado neste ar do tempo pós-moderno: a criança não é um mero fruto das decisões racionais e educativas dos pais ou do seu contexto social. Cada criança é um ser único que vem equipado com uma centelha própria. Cada ser humano tem um chip pessoal e intransmissível que torna difícil a mutação de personalidade. Nós podemos filtrá-los ou civilizá-los, mas não podemos mudar a natureza dos nossos filhos. A sua personalidade tem origem numa transcendência que não dominamos.

Nós, por exemplo, já percebemos que a nossa mais velha é sensível, tímida e artística, e que a mais nova é mandona, impetuosa e mecânica; com a primeira temos de ter cuidado porque pode ser vítima de bullying, com a segunda temos de ter cuidado porque pode ser a rainha do bullying; a primeira dorme bem, a segunda dorme mal. Ambas têm a mesma educação e o mesmo contexto, mas são tão diferentes como Jacob e Esaú. Perceber isto foi para mim uma libertação. Foi libertador perceber que nem tudo depende do nosso esforço. É libertador, e até redentor, perceber que elas, além de serem nossas filhas, são também e sobretudo, filhas de Deus, criaturas autónomas, dotadas de livre arbítrio, criadas para a liberdade. Elas não são nossas, nós somos apenas os seus tutores, mordomos ou delegados.

Outras pessoas da nossa geração deviam atingir esta libertação, pois parece-me que grande parte das neuroses da paternidade pós-moderna advém da absurda noção de que os filhos são o resultado exclusivo da educação dos pais. É como se educar o filho fosse o mesmo que moldar uma peça de barro. Não é. Esta argila não se deixa moldar, responde, dá pontapés, forma-se a si mesmo, limita o papel do oleiro paternal.

Se compreendesse este ponto, a nossa geração abandonaria de vez a mania de educar a criançada através de um plano de negócios. Às segundas há ballet, às terças há explicação de Matemática, às quartas há Inglês, às quintas há computadores, às sextas há Francês, ao sábado há natação. É esta obsessão pedagógica que cria a moda do filho único em casais que têm meios financeiros para suportarem dois ou três filhos. Há a ilusão de que se pode criar um ser humano no estirador racional, há a ilusão de que a criança é uma tabula rasa onde se pode colocar inputs que geram outputs certinhos e de enorme sucesso profissional, há a ilusão perigosa de que um ser humano pode ser o fruto exclusivo da vontade racional de outro ser humano.

Não, isto não quer dizer que devemos relaxar e deixá-las ao Deus dará. Claro que devemos educar as miúdas nos mandamentos. Se não as educássemos nessa linha, estaríamos a entrar numa passividade que se julga muito tolerante. ‘Se estais isentos de correção, da qual todos participam, então sois bastardos e não filhos’ (Heb, 13: 7 -8). Mas, se reparares com atenção, os mandamentos são todos negativos ou defensivos: não se pode fazer isto, não se pode fazer aquilo, etc. Definem as fronteiras da ação humana civilizada, domesticando o bom selvagem, esculpindo as arestas de Caim. Isto quer dizer que, no futuro, aquilo que as nossas filhas vão fazer dentro destas fronteiras está fora do nosso alcance. A montante, nós podemos ensiná-las a reconhecer o Mal, mas a jusante cada uma delas construirá a sua própria conceção de Bem. É por isso que o omnipresente Paulo aconselhava o seguinte: ‘pais, não irriteis os vossos filhos, para que não caiam em desânimo’ (Cl, 3:21). Elas é que vão decidir se vão ser sociáveis ou eremitas, se vão ser apaixonadas ou cínicas, se vão ser engenheiras, médicas ou cabeleireiras, se aceitarão ou não o décimo primeiro mandato – a misericórdia. Ou então até poderão desenvolver diferentes noções de misericórdia. Se calhar, a mais velha associará misericórdia à proteção dos mais pobres, enquanto a mais nova associará esse mandamento ao perdão que devemos aos pecadores, como o seu pai.

Paraíso

Por falar em misericórdia, é curioso observar a forma como o tal amor ininterrupto de Deus se manifesta na vidinha do pai pródigo. Muitas vezes, perguntas-me se consigo ver algum raio solar na paternidade, se consigo vislumbrar alguma coisa fora do sacrifício; perguntas-me se não existem momentos que me confortam a sério no papel de pai. Esses momentos existem. Há dias em que descubro que a renúncia aos nossos instintos e ambições oferece uma alegria inqualificável e intraduzível para quem não é pai, segundos de alegria com décadas de recompensa. Por vezes, durante aqueles dias em que pareço um zombie egocêntrico e frustrado, sou abalroado por uma inesperada felicidade quando vejo um abraço entre as duas miúdas, ou quando uma delas ou as duas me abraçam para dançarmos uma música do Canal Panda, ou quando reagem quase por instinto a uma das minhas sinfonias favoritas, ou quando estamos os quatro a pular de alegria na sala ao som de uma das tuas bandas.

Há dias, por exemplo, a mais velha abraçou-me de repente e sem razão aparente, ficámos os dois deitados no chão num abraço que parecia empenhado em recriar a vigília de nove meses que nunca tivemos e, por breves momentos, pressenti aquilo que deve ser a eternidade. Como somos seres espaciais e históricos (só conseguimos pensar num contexto com espaço e tempo), o nosso primeiro instinto é considerar que a eternidade é aquele pedaço de tempo interminável que vamos viver (o tempo) depois de acedermos ao céu (o espaço) com uma espécie de escadote oferecido pelo padre na extrema-unção. Mas e se eternidade não for nada disto? E se a eternidade não for a passagem de muito tempo mas a fixação de um único momento perfeito? Durante os segundos daquele abraço, disse ao Senhor que me podia levar naquele preciso momento. Já tentei recriar a cena várias vezes com a mais velha e com a mais nova, mas a completude que senti naquele dia não é recriável, fechar o círculo daquela forma tão perfeita não depende só da minha vontade. Resta-me portanto esperar por nova surpresa que me redima.

Enquanto espero, vou tentando recriar momentos parecidos, embora de escala inferior. Não dependem da Graça, dependem do acaso. Quando elas caem e começam a chorar, aquele primeiro abraço que lhes dou compensa tudo o resto. Não é um abraço de alegria ou prazer, nem sequer é um abraço de mimo. Não sei como classificá-lo, sei apenas que naqueles segundos sinto as peças do mundo a encaixar à minha volta. De repente, o puzzle da vidinha, que segundos antes era complicado e que dali a segundos voltará a ser complicado, torna-se simples. Naqueles segundos, subo de categoria teológica e passo a ser um halo à volta da minha filha, halo esse que desperta temor nas pessoas em redor. Naqueles segundos, o mundo carrega mesmo no botão de pausa e fica quieto a olhar para nós, por vezes até se ajoelha em sinal de reverência. Não por acaso, mesmo antes de ser pai, adorava aquela parte do filme A Paixão de Cristo em que Maria corre para Jesus que está a cair no chão como uma criança; quando se levanta, Ele diz ‘mãe, Eu renovo todas as coisas’ (Ap, 21:5). Posso garantir-te que rezo todos os dias para conseguir ver renovação nas nossas filhas. Não é fácil, não vai ser fácil, nem sei se alguma vez chegarei a bom porto, mas tudo farei para que o sol nunca se ponha no meu ressentimento.”