Índice

Índice

No passado dia 6 de Junho, Marcelo Rebelo de Sousa proclamou que “Portugal deve sempre pugnar pela sua afirmação como um dos maiores países marítimos do mundo” e recordou o “período porventura mais áureo da nossa história, que ligou de forma indelével o mar a Portugal […] Desde esses tempos, falar de Portugal é o mesmo que falar de mar, e dizer ‘portugueses’ é o mesmo que dizer ‘marinheiros’ […] Foi através do mar que Portugal construiu a sua identidade […] e é esse mesmo mar que nos impele hoje a ver Portugal, não enquanto país periférico da Europa, mas como uma nação central do Atlântico”.

Nos anos que precederam a sua eleição como Presidente da República, a notoriedade pública de Marcelo Rebelo de Sousa advinha sobretudo do seu curriculum como entertainer televisivo, primeiro no Jornal Nacional da TVI e depois com programa próprio na RTP, As escolhas de Marcelo Rebelo de Sousa, onde rematava o seu cacharolete de coscuvilhices e de avaliações (num presunçoso tom professoral) do desempenho das figuras políticas, com a recomendação das dezenas de livros que, supostamente, teria lido ao longo da semana. Recomendar livros a um leitor tão voraz e de palato tão ecuménico pode ser visto como um grande atrevimento, mas as extravagantes proclamações de 6 de Junho sugerem que poderia ser-lhe proveitosa a leitura de O mar e a civilização: Uma história marítima do mundo (The sea and civilization: A maritime history of the world), do historiador americano Lincoln Paine (n.1959), uma obra de 2013 que chega agora a Portugal pela mão das Edições 70 e com tradução de Miguel Mata. São 917 páginas de altíssima densidade, mas os prodigiosos dotes de leitura de Marcelo Rebelo de Sousa permitiriam aviá-las entre um mergulho madrugador numa praia da linha de Cascais e a promulgação de uma mão-cheia de decretos.

A capa de “O Mar e a Civilização”, de Lincoln Paine (Edições 70)

Nota: Sendo “O mar e a civilização” uma obra de grande fôlego, cobrindo todo o planeta e milhares de anos de história, este artigo apenas se deterá nalguns aspectos particulares.

De Madagáscar ao Peru

O mar e a civilização começa por assentar o foco em povos que tendem a ser relegados para um canto pela história marítima clássica, que vê “os feitos marítimos […] como um fenómeno peculiarmente europeu que só ganhou uma verdadeira importância em 1492, com a histórica viagem de Colombo para as Américas” (pg. 49).

Milhares de anos antes de os reinos ibéricos se lançarem na exploração do Atlântico, já os homens se faziam ao mar – foi assim que, chegado às costas orientais da Eurásia, o Homo sapiens, prosseguiu a sua dispersão pelo planeta. É certo que boa parte da ocupação das regiões insulares a Sudeste da Eurásia teve lugar durante a última Idade do Gelo (100.000 a 9500 a.C.), quando o nível dos mares estava 120 metros abaixo do actual, o que fazia com que as distâncias entre ilhas fossem mais curtas ou até nulas, já que algumas ilhas estavam unidas numa massa terrestre contínua. Deste modo, a progressão através da Indonésia, Nova Guiné, Arquipélago de Bismarck e Austrália fez-se quase sempre em viagens breves por águas pouco profundas e com terra à vista. Todavia, há cerca de 29.000 anos, os habitantes de Latangai (Nova Irlanda), a ilha mais oriental do Arquipélago de Bismarck aventuraram-se num salto de 200 Km por mar até Buka, a ilha mais ocidental das Ilhas Salomão, que nem sequer é visível a partir de Latangai. A partir de Buka, os humanos colonizaram as restantes ilhas do arquipélago das Salomão, mas a expansão humana no Pacífico quedou-se por aqui durante alguns milhares de anos.

Nativos das Ilhas Salomão, na revista El Viajero Ilustrado Hispano Americano, 4.º quartel do século XIX

Só por volta de 3000 a.C., uma nova vaga migratória proveniente de Taiwan (ver capítulo “Os verdadeiros taiwaneses” em Formosa mas não segura: Taiwan, uma ilha no limbo) veio dar decisivo impulso à exploração do Pacífico: após colonizarem as Filipinas e Bornéu, os austronésios chegaram às Ilhas Marianas em 1500 a.C. e às Ilhas Salomão em 1300 a.C. Numa época em que a navegação fenícia e grega estava, no essencial, confinada ao Mediterrâneo e ao Mar Negro, já os austronésios davam saltos de milhares de quilómetros no desconhecido, chegando a Samoa (800 a.C.) e Tonga (900 a.C.). A Península Ibérica estava praticamente toda sob domínio islâmico quando a expansão austronésia chegou às Ilhas Cook (c.700), às Ilhas Marquesas (c.700) e ao Hawaii (c.900) e Portugal era ainda uma nação incipiente quando a colonização austronésia atingiu os seus pontos mais remotos, a Ilha de Páscoa (Rapa Nui) a sudeste (c.1000-1200) e a Nova Zelândia (c.1200). Entretanto, por volta de 500 d.C., quanto a Europa Ocidental mergulhava no caos e conhecia um período de regressão civilizacional, na sequência da queda do exangue Império Romano do Ocidente, os austronésios que se tinham virado para ocidente iniciavam a colonização de Madagáscar, no outro lado do Oceano Índico, o que implicava uma viagem de 7000 km – sem escalas – a partir das ilhas da Indonésia (alguns historiadores sugerem antes duas vagas de migração da Indonésia para Madagáscar, uma nos séculos II-IV, outra no século X). Paine não o menciona, talvez por este outro feito marítimo austronésio estar ainda envolto em brumas, mas é bem possível que que os austronésios tenham também chegado, por volta de 1100, à América do Sul, como atesta a difusão da batata-doce no Pacífico e a designação que recebe nos vários arquipélagos (ver capítulo “Batata-doce” em De onde vêm os nomes do que comemos? Parte 9: Maçãs-do-diabo e pêras-da-terra).

Cronologia da irradiação dos povos austronésios no Indo-Pacífico

Os heróis do mar que ninguém canta

O mais extraordinário é que quem empreendeu estas viagens ousadas foi um povo num estádio civilizacional neolítico, cujas ferramentas eram feitas de pedra, que não possuía sistema de escrita nem instrumentos com um mínimo de sofisticação nem grandes centros urbanos, cuja organização social era incipiente e cuja estrutura estatal era praticamente inexistente, atestando que “Estados populosos, centralizados e dotados de recursos abundantes para a construção naval e para o comércio não são requisitos imprescindíveis para a navegação marítima” (pg. 83-84).

Como se orientaram os austronésios na imensidão do oceano? Paine considera que “os elementos essenciais são comuns a todos os navegadores: a observação dos astros, a leitura do vento e do mar e a compreensão do comportamento das aves, peixes e baleias. O que distinguiu os argonautas do Pacífico foi a importância que atribuíram a estes fenómenos e o nível ao qual consolidaram as suas observações num corpo de conhecimentos coerente sem recurso à escrita” (pg. 64).

Tepukei, uma embarcação tradicional da Polinésia usada em viagens de longo curso; este exemplar foi construído em meados do século XX em Taumako, nas Ilhas de Santa Cruz

E o que impeliu os austronésios a fazer estas viagens? Paine exclui a pressão populacional, por “as distâncias em causa serem demasiado grandes”, e o comércio, por “o volume e o valor dos produtos [serem] demasiado pequenos”, e sugere que talvez a estrutura social e as regras da transmissão de bens entre gerações tenham “forçado ou estimulado gerações de deserdados a fazerem-se ao mundo. Também pode ter sido simplesmente uma questão de curiosidade” (pg. 63). Independentemente das motivações, os indícios de que hoje se dispõe – nomeadamente a tradição oral austronésia – sugerem que “o povoamento do Pacífico resultou sobretudo de calculismo e não de acidente” (pg. 63) e que “a descoberta de ilhas por navegadores perdidos foi muito rara” (pg. 65).

O que fez as proezas marítimas dos austronésios ficar na sombra durante muitos séculos foi, em parte, a ausência de um sistema de escrita e, logo, do refinamento cultural e da capacidade de registo que aquele permite. Sem o concurso de um Homero, de um Heródoto, de um Camões, de um Fernão Mendes Pinto, praticamente todas estas viagens se esfumaram, deixando apenas vestígios na tradição oral e nos mitos – até que a arqueologia moderna, a datação por carbono, a análise de ADN e a linguística revelaram o verdadeiro papel dos austronésios na história marítima.

Ainda além da Taprobana: a expansão portuguesa

Em contrapartida, os feitos marítimos portugueses foram activamente propalados por numerosos “agentes de imprensa”, dos quais o mais talentoso, eficaz e célebre foi Luís de Camões, com Os Lusíadas (1572), uma obra modelada na Ilíada de Homero e na Eneida de Virgílio e que, como seria de esperar de um poema épico de exaltação patriótica, não prima pela isenção nem pela objectividade.

Se o carácter pioneiro das explorações portuguesas no Atlântico é indesmentível, a maior parte das suas viagens no Índico, Golfo Pérsico e Sudeste Asiático não se fizeram por “mares nunca dantes navegados”, tal como a proeza de passar “ainda além da Taprobana” (o moderno Sri Lanka) era mera rotina para navegadores e mercadores árabes, indianos e chineses. Paine faz este reenquadramento de perspectiva logo no início da introdução de O mar e a civilização, quando refere que “as redes comerciais do Oceano Índico, as mais antigas das quais foram inauguradas há, pelo menos, 4000 anos por navegadores que viajaram entre a Mesopotâmia e os estuário do Rio Indo”, ainda que “estas actividades [estejam] praticamente ausentes dos registos escritos” (pg. 47). “Os portugueses nunca tinham estado nos mares das monções, que se estendem da África Oriental à Coreia e ao Japão, mas os [árabes, indianos, chineses e austronésios] eram herdeiros de tradições antigas e interligadas de navegação e comércio que ligavam, havia muito, a África Oriental ao Nordeste Asiático”.

Rotas de comércio marítimo austronésio no Índico

Apesar de hoje serem populares perspectivas históricas que pretendem minimizar (e denegrir) as viagens de exploração empreendidas por europeus (ver capítulo “Apoucando as explorações dos navegadores europeus” em O que o mundo moderno deve à exploração de África e dos africanos), é indiscutível que o avanço português ao longo da costa da África Ocidental e a dobragem do Cabo da Boa Esperança se fizeram por “mares nunca dantes navegados”, desde logo porque os povos da África Ocidental nunca revelaram vocação marítima (ver “Navegar com as velas enfunadas pelo sonhos” em O que o mundo moderno deve à exploração de África e dos africanos). Porém, quando, no início de 1498, a primeira expedição de Vasco da Gama, após dobrar o Cabo da Boa Esperança, chegou à foz do Rio Zambeze, à latitude 18º 34’ S (a sul do que é hoje Quelimane, em Moçambique), encontrou “um jovem […] de uma terra bem distante e que disse ter visto navios tão grandes como os que nós tínhamos levado”, o que significava que a frota portuguesa não estava longe de mares intensamente navegados. Com efeito, a frota de Gama não tardaria a ter contacto directo (e conflituoso) com os muçulmanos, na Ilha de Moçambique e em Mombaça, após o que rumou a Melinde, onde “os portugueses contrataram um piloto para os levar a Calecute. Depois de quatro meses de contactos quase diários com mercadores árabes na África Oriental, os portugueses partiram de Melinde em 24 de Abril e chegaram a Calecute 22 dias depois” (pg. 494). Ou seja: as águas e terras para norte e para leste do canal de Moçambique eram tão familiares aos povos das orlas do Índico como o Mediterrâneo, o Golfo de Biscaia ou o Báltico eram para os europeus.

Chegada de Vasco da Gama a Calecute, em 1498, por Roque Gameiro, c.1900

Os bullies do Índico

Paine descreve assim a atitude adoptada pelos portugueses em relação ao comércio no Índico: “Os portugueses podiam ter-se adaptado aos padrões económicos relativamente liberais que encontraram. Contudo, falhos de capital, de navios e de recursos humanos suficientes para monopolizarem o comércio das especiarias, recorreram a uma combinação de diplomacia e agressividade para extorquirem dinheiro aos mercadores muçulmanos, hindus e outros e para canalizarem o comércio para os portos que controlavam. A artilharia naval foi central para o sucesso da sua afirmação […] e bastaram aos portugueses alguns navios bem armados para estabelecerem o seu domínio no Índico” (pg. 509).

As repercussões das conquistas de pontos-chave no Índico e Sudeste Asiático tiveram repercussões que se fizeram sentir bem longe, como previa Tomé Pires, boticário e escritor e diplomata (seria o primeiro embaixador oficial de uma nação europeia junto do império chinês), citado por Paine na pg. 512: “Quem for senhor de Malaca tem a mão na garganta de Veneza”.

Tomada de Malaca por Afonso de Albuquerque, em 1511, pintura de Domingos Rebelo, 1945

A República de Veneza estava bem consciente da ameaça que a intrusão portuguesa no Índico representava para o seu monopólio da comercialização das especiarias no mercado europeu, pelo que, em 1512 (num saboroso episódio que Paine não relata), enviou ao Sultão do Egipto um presente de 50 queijos, 4500 peles de esquilo e 150 vestes bordadas a ouro, a fim de convencê-lo a formar uma aliança contra os portugueses. Os venezianos sempre foram lestos a saltar sobre a barreira da religião e a fazer jogo duplo e até triplo quando os seus interesses estavam em jogo e “aliaram-se à Pérsia contra os otomanos, incentivaram os otomanos a apoiarem os mamelucos e exploraram a inquietação dos mamelucos para lhes sacarem privilégios comerciais em Alexandria” (pg. 512); os mamelucos tinham boas razões para detestar os portugueses, uma vez que “a interrupção que causaram no comércio no Mar Vermelho devastou as finanças do sultão mameluco” (pg. 512). Esta conjugação de forças orquestrada por Veneza não produziu grandes resultados, até porque “o poderio naval mameluco e safávida era insignificante” e “foram necessárias quase duas décadas para os otomanos remeterem [os portugueses] para a defensiva no Índico Norte e para os impedir de entrarem impunemente no Mar Vermelho” (pg. 513).

Assédio da armada capitaneada por Afonso de Albuquerque a Adém, na entrada do Mar Vermelho, em 1513: à direita os portugueses lançam escadas para galgar as muralhas

Entretanto, em todo o Índico, “os portugueses instituíram o sistema do cartaz, obrigatório para todos os navios não-portugueses. O preço do livre-trânsito […] era nominal, mas obrigava os utilizadores a viajarem através de portos controlados pelos portugueses, onde lhes eram cobradas taxas de cerca de 5%” (pg. 519). Ou seja, os portugueses chegaram a um espaço de comércio livre e seguro (salvo pirataria pontual) e obrigaram todos os mercadores a pagar por “protecção” – e é legítimo perguntar “contra quem”, já que, antes da chegada dos portugueses, não existiam potências navais que constituíssem ameaça à navegação. A semelhança com os esquemas de extorsão da Mafia é evidente…

Paine considera que “apesar da sua reputação de arrogantes, os portugueses no Estado da Índia colaboraram frequentemente com os mercadores locais. Estavam geralmente em minoria nos comércios que diziam monopolizar e muitos frequentavam rotas que nunca tentaram dominar […] e muitos navios [portugueses] tinham capitães portugueses e tripulações asiáticas. A simples razão de tudo isto era que, em 1525, a população de Portugal era de 1.4 milhões de habitantes, a maior parte dos quais desdenhava da navegação […] Em 1600 existiam apenas cerca de 2000 portugueses na ‘Goa Dourada’ e é provável que nunca tenham existido mais de 10.000 entre Moçambique e o Japão” (pg. 517).

Goa, gravura de Jan Huyghens van Linschoten, c.1596

O país que se divorciou do mar (mas não da praia)

Quando proferiu o discurso mencionado no início deste artigo, o Presidente da República estava a bordo do navio-patrulha Setúbal, ancorado na Cidade do Cabo, na África do Sul. Após sete anos com Marcelo Rebelo de Sousa como Presidente da República, já todos sabem que, quando está no estrangeiro e se dirige à diáspora portuguesa, o Chefe de Estado é invariavelmente acometido de um fervor patriótico que lhe turba o raciocínio e o leva a fazer proclamações bombásticas sobre a excepcionalidade e superioridade dos portugueses dignas do Secretariado de Propaganda Nacional. Ora, neste 6 de Junho de 2023, esta obnóxia inclinação foi acicatada pelo contexto das pré-comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas e pela proximidade do Cabo da Boa Esperança (a que o a Cidade do Cabo deve o seu nome), pelo que Marcelo Rebelo de Sousa terá ficado convencido de que estava a compor o canto XI de Os Lusíadas. Porém, não só a prosa de Marcelo Rebelo de Sousa está longe ser uma “tuba canora e belicosa”, como a sua visão da vocação marítima do Portugal do século XXI não tem qualquer vínculo com a realidade.

A ninguém ocorreria negar que os empreendimentos marítimos portugueses moldaram decisivamente os eventos mundiais entre os séculos XV e XVII (para o mal, acusam os que abominam a expressão “Descobrimentos” e a perspectiva eurocêntrica, heteropatriarcal e racista da história que, supostamente, lhe está associada), mas é pura fantasia pretender que o Portugal de hoje preserva as características essenciais do Portugal de antanho. Passadas que são as façanhas do “Pacheco fortíssimo, e os temidos Almeidas”, do “Albuquerque terríbil”, do “Castro forte” e de “outros em quem poder não teve a morte”, a ligação de Portugal ao mar tornou-se bem mais comezinha e expressa-se no apetite dos seus habitantes por se reclinarem sobre uma toalha estendida no areal assim que o sol espreita, nos numerosos troféus mundiais e europeus conquistados pela selecção nacional de futebol de praia e na atribuição do cognome “Navegadoras” à selecção nacional de futebol feminino.

É certo que, no século XVI, Lisboa era o “hub” (como agora se diz) do comércio entre a Europa e o Oriente e os navios portugueses detinham o exclusivo desse lucrativo intercâmbio, mas no presente os navios mercantes na posse de armadores portugueses representam, em tonelagem, uns irrisórios 0.06% do total mundial (ver capítulo “Portugal não é a Grécia”, parte 2”, em O que é que os gregos alguma vez fizeram por nós?).

Se a marinha mercante portuguesa é uma pálida sombra do que foi no “período mais áureo da nossa história”, a situação não é melhor na marinha de guerra, como pode depreender-se dos episódios de Março de 2023 envolvendo outro navio-patrulha, o Mondego: a recusa, sustentada numa alegada falta de condições de segurança, de 13 membros da guarnição em embarcar numa missão de acompanhamento de um navio russo perto de Porto Santo; a súbita paragem de todos os motores e geradores do dito navio durante uma missão às Ilhas Selvagens, duas semanas depois (sobre a qual ficaram a pairar suspeitas de negligência grosseira ou até sabotagem); e todos os comunicados, comentários, tomadas de posição, repreensões, acusações e insinuações que resultaram destes eventos. Bastaria este incidente cómico-marítimo, ainda fresco na memória de todos os portugueses (e, por maioria de razão, na do Comandante Supremo das Forças Armadas), para deixar claro que Neptuno e Marte há muito deixaram de obedecer ao “peito ilustre lusitano”.

“Relação do naufrágio da nau São Tomé”, da autoria de Diogo de Couto, incluída na História trágico-marítima (1735-36), uma “colecção de relações e notícias de naufrágios, e sucessos infelizes, acontecidos aos navegadores portugueses”, compilada por Bernardo Gomes de Brito

Até a frota pesqueira portuguesa desmente a ideia de que “dizer ‘portugueses’ é o mesmo que dizer ‘marinheiros’”, pois não só a dimensão daquela foi drasticamente reduzida, como a faina está, cada vez mais, confiada a imigrantes do Sudeste Asiático, de forma que até nas Caxinas, comunidade piscatória com tradições antigas, os indonésios já representam 75% dos tripulantes.

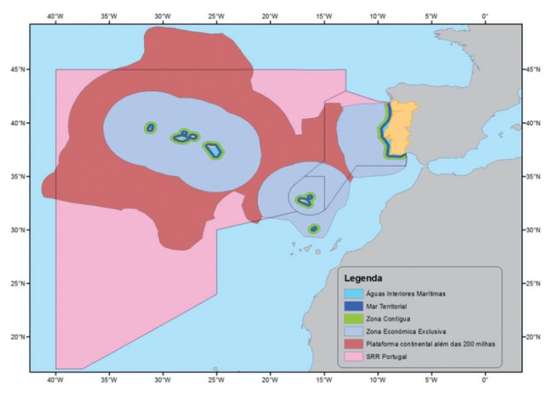

Há que reconhecer que Marcelo Rebelo de Sousa não está só na promoção de visões irrealistas da grandeza presente e futura de Portugal e do seu incontestável lugar entre os “maiores países marítimos do mundo”. Não é preciso recuar ao Estado Novo, basta ouvir as recorrentes, enfáticas e inconsequentes proclamações de governantes e empresários sobre a “Economia Azul”, ou lembrar o mapa “Portugal é mar”, que, em 2014, o Governo português fez afixar em 44.000 salas de aulas (ver Da China a Olivença, a cartografia do rancor) e que pretende demonstrar que Portugal poderá ter apenas 92.000 Km2 de terra firme, mas conta com uma Zona Económica Exclusiva de 1.600.000 Km2 e reivindica, baseando-se no critério da plataforma continental (entendida como “prolongamento natural do território terrestre de um Estado costeiro”), uma área de jurisdição marítima total de 4.000.000 Km2, conforme proposta submetida em 2009 (revista e ampliada em 2017) à Comissão de Limites da Plataforma Continental da ONU, que, caso fosse aceite, conferiria a Portugal um território marítimo 40 vezes maior do que o território “seco”.

Espaço marítimo português, reconhecido (azul escuro, verde e azul acinzentado) e reivindicado (grená); a cor-de-rosa, área em que Portugal tem responsabilidades de busca e salvamento (SRR: Search & Rescue Region)

Túmulos no oceano

“A imundície indescritível, as figura emaciadas e seminuas, muitas com os rostos desfigurados por erupções, aninhadas nos beliches ou estendidas nos conveses e obstruindo os portalós, com utensílios partidos e bocados de comida espalhados por todo o lado, eram uma imagem que nem a pena, nem o lápis, podem transmitir em pleno […] Alguns estavam a levantar-se dos beliches pela primeira vez desde que tinham partido […], tendo sido obrigados a ficar deitados a viagem inteira, no meio das suas próprias imundícies” (pg. 648). Este cenário dantesco será provavelmente associado às infames condições a bordo dos navios negreiros, mas este relato foi feito em 1847 perante uma comissão do Senado dos EUA por um médico que inspeccionou, no porto de Nova Iorque, o navio de passageiros Ceylon, proveniente da Europa.

A verdade é que, até meados do século XIX, o transporte comercial de passageiros por via marítima foi realizado em condições que hoje se nos afiguram absolutamente insalubres e desumanas. Na Idade Média, os proprietários e os mestres dos navios amontoavam no porão os peregrinos, que, na época, representavam uma fracção considerável dos passageiros, até ao limite da capacidade, o que acabou por levar a que, no século XIII, fossem promulgados os Estatutos de Marselha, que “obrigaram os capitães a reservarem um mínimo de menos de 1 m2 por passageiro aos navios que transportavam peregrinos, uma norma que esteve em vigor centenas de anos” (pg. 429). Se 1 m2/pessoa é exíguo, os escravos nos navios negreiros tinham de contentar-se com 0.5-0.6 m2/pessoa, com a agravante de “a altura entre conveses [impossibilitar] um indivíduo de se endireitar” (pg. 592). “Embora a taxa de sobrevivência fosse pior para os escravos do que para os passageiros, a diferença é menos espectacular do que seria de esperar” (pg. 593). Em 1846, no auge da emigração irlandesa para os EUA, “mais de 20% dos passageiros morreram antes de chegarem à América do Norte” (pg. 648), o que justifica a designação dada aos navios consagrados ao transporte de imigrantes irlandeses para os EUA: “navios-caixão” (coffin ships).

Emigrantes alemães embarcam num vapor com destino a Nova Iorque, ilustração publicada na Harper’s Weekly de 7 de Novembro de 1874

Os passageiros eram deixados entregues a si próprios, sendo responsáveis por levar consigo a água e os alimentos necessários para a viagem e por arranjar forma de os confeccionar, situação que só começou a mudar em 1849, quando a legislação britânica determinou que o navio tinha de providenciar a cada passageiro determinadas quantidades de água, alimentos (pão ou biscoitos) e ingredientes para a sua confecção (farinha, arroz, açúcar, melaço); essa mesma lei também “estipulou um espaço mínimo de entre 1.30 m2 e 2.80 m2 por passageiro” (pg. 649). Estes melhoramentos levaram a que a taxa de mortalidade caísse, em 1872, “para menos de 12/1000 passageiros a bordo dos veleiros, e para 1/1000 nos vapores”.

A ganância levava a que os armadores sobrecarregassem os navios com passageiros e mercadoria, não observassem regras mínimas de segurança e economizassem na manutenção, o que causou inúmeros naufrágios evitáveis e fez com que “entre 1830 e 1900, 20% dos marinheiros britânicos [morressem] no mar” (pg. 651). Só em 1876, vencendo a feroz oposição dos armadores, Samuel Plimsoll conseguiu que o parlamento britânico aprovasse a Lei da Marinha Mercante, “a primeira legislação moderna sobre a linha de água” (pg. 652), que só foi efectivamente regulamentada e posta em prática em 1894 e que só foi tornada universal em 1930.

Não eram só os mais desvalidos que corriam o risco de perecer nas viagens marítimas – em 1877, um ano após a promulgação da Lei da Marinha Mercante, em Ocean notes for ladies, um livro de conselhos práticos para senhoras da sociedade em viagem, Katherine Ledoux realçava que “no mar, também são possíveis acidentes e perdas de vidas e eu sempre acreditei que um corpo que dá à costa bem vestido será mais respeitado e merecerá cuidados mais carinhosos do que se estiver vestido com roupas boas para o saco dos trapos”.

“A nona vaga”, por Ivan Aivazovsky, 1850

O mundo arrumado em caixas coloridas

Na sua ânsia de encontrar causas virtuosas e bodes expiatórios, alguns sectores do movimento ambientalista descobriram um alvo no transporte marítimo, que será responsável por 18% das emissões globais de óxidos de azoto e 3% das emissões globais de gases de efeito de estufa, o que faria com que a navegação marítima, se fosse um país, ocupasse o sexto lugar no ranking de emissores. Assim expostos, estes valores podem ser impressionantes, mas o que estas acusações deixam de fora é a pergunta capital “e qual seria a alternativa?”. Os ambientalistas mais radicais, que sonham com o regresso a um Éden que nunca existiu, estariam talvez dispostos (num primeiro momento) a ver a civilização regredir um ou mais milénios, vivendo de couves e nabos, vestindo apenas serapilheira e nunca se deslocando mais de uma ou duas dezenas de quilómetros em torno da sua horta, mas os restantes eco-activistas, maioritariamente urbanitas de classe média e média-alta, nem sequer são capazes de compreender que os confortos, mordomias e prazeres quotidianos que são parte integrante do seu estilo de vida seriam inviáveis sem o transporte marítimo moderno de grande escala e, em particular, sem o colossal, deselegante e nada cool navio porta-contentores, e que qualquer alternativa a ele é mais dispendiosa e lesiva para o ambiente. Estes equívocos provêm da mesma mescla de ignorância, primarismo, desorientação e idealismo desvairado que exige o fim imediato dos plásticos e da extracção de petróleo e gás natural e que não é capaz de distinguir entre consumo e consumismo e entre a necessidade de encurtar, descarbonizar e racionalizar as cadeias de produção e o retorno à autarcia, fechamento e tacanhez dos períodos mais lúgubres da Idade Média.

O empresário americano Malcolm McLean (1913-2001) não figura na hate list dos activistas ambientais, nem nas listas de benfeitores da humanidade, mas foi graças a ele que, nas últimas décadas do século XX e nas primeiras do século XXI, os cidadãos do mundo acederam, em massa, a um patamar de bem-estar e conforto inaudito na história.

Malcolm McLean no porto de Newark, em 1957

Foi McLean quem, em 1956, criou o conceito de “contentorização” e reconverteu o Potrero Hills, um petroleiro de 16.000 toneladas do tempo da II Guerra Mundial, no Ideal X, o primeiro navio porta-contentores. Para se ter uma ideia da revolução que este passo significou para o transporte marítimo, para a logística, para a economia global e para o bem-estar da humanidade, Paine lembra, nas pg. 712-13, um minucioso e revelador estudo realizado em 1954 sobre uma viagem do cargueiro Warrior entre Brooklyn (Nova Iorque) e Bremerhaven, na Alemanha, carregando 5000 toneladas de mercadorias em 194.582 caixas, barris e bidões; o carregamento demorou seis dias (em turnos diários de oito horas), a viagem, dez dias e meio, o descarregamento, quatro dias (em turnos de 24 horas), e “a última mercadoria chegou ao seu destino […] mais de três meses depois de a primeira ter chegado a Brooklyn. A travessia entre Brooklyn e Bremerhaven representou menos de 12% do custo do frete e do manuseamento das mercadorias; mais de metade dos custos deveu-se à carga e descarga do navio”. Compreende-se que, no dia 26 de Abril de 1956, quando o Ideal X partiu na sua primeira viagem, entre Newark (New Jersey) e Houston (Texas), Freddy Fields, um dos dirigentes da Associação Internacional de Estivadores, instado a comentar o futuro do conceito desenvolvido por McLean, tenha respondido “Espero que esse filho da puta vá ao fundo”.

O “filho da puta” chegou sem problemas a Houston e, como Fields temia, marcou o dealbar de uma nova era: houve várias globalizações pré-Ideal X (e Portugal até foi protagonista de uma delas), mas nenhuma delas foi tão abrangente e profunda quanto a globalização pós-Ideal X. Claro que nem Fields nem McLean poderiam adivinhar que, 67 anos depois da viagem inaugural do Ideal X com 58 contentores a bordo, os mares seriam sulcados por 5600 navios porta-contentores, todos bem maiores do que o Ideal X, havendo mesmo largas dezenas deles com c. 230.000 toneladas e capacidade para cerca de 24.000 contentores cada um (uma vez que, embora as dimensões dos contentores estejam padronizadas, existem diferentes tamanhos de contentores, a capacidade dos navios mede-se em TEU, i.e., “twenty-foot equivalent units”, correspondentes ao contentor-padrão de 6.1 metros de comprimento). Esta nova geração de navios porta-contentores de 24.000 TEU foi tão habilmente concebida que, apesar das suas dimensões gargantuescas, têm menor calado do que navios anteriores de tonelagem comparável, o que lhes permite atravessar o Canal do Suez (mas não o Canal do Panamá, cujo limite são os 15.000 TEU) e aceder a portos menos profundos.

Um contentor de 6.1 metros, o padrão para o TEU

Os desenvolvimentos nesta área não têm cessado – quando O mar e a civilização foi publicado, há dez anos, os maiores navios porta-contentores tinham uma capacidade de “apenas” 18.000 TEU – e a logística ganhou uma formidável sofisticação, tendo sido desenvolvidos algoritmos que determinam a ordem e o lugar precisos em que os milhares de contentores devem ser carregados em cada navio, em função do peso (convém manter o centro de gravidade do navio o mais baixo possível) e do porto de destino de cada um dos contentores. Obedecendo a este plano rigoroso, “nos portos mais eficientes vários guindastes funcionam em simultâneo no mesmo navio e efectuam a carga e a descarga em apenas 18 horas, mesmo nos navios maiores” (pg. 714).

Ainda que o volume de mercadorias transportadas por mar tenha aumentado vertiginosamente (800 milhões de toneladas em 1955, na véspera da “contentorização”; 4000 milhões em 1990; 10.600 milhões em 2021), os enormes progressos realizados na carga e descarga de todo o tipo de mercadorias (incluindo a de cereais, petróleo, carvão, minerais, etc.) e a crescente automação dos próprios cargueiros fizeram com que o total mundial de estivadores e marinheiros caísse abruptamente, apesar da feroz resistência dos sindicatos de estivadores e tripulantes. Não menos dramáticas foram as mudanças na origem das tripulações: em 2000, segundo Paine (pg. 721), os filipinos e indonésios já representavam, juntos, um quarto das tripulações, mas, entretanto o peso dos filipinos subiu para 30% (com russos, indonésios, chineses e indianos a completar o top 5), o que poderia inspirar o presidente filipino a proclamar que “dizer ‘filipinos’ é o mesmo que dizer ‘marinheiros’” (até porque os filipinos descendem dos povos austronésios vindos de Taiwan que colonizaram o arquipélago c.3000-2200 a.C. e que podem ser vistos como o primeiro povo de manifesta vocação marítima).

O século XXI também assistiu a mudanças de vulto no ranking dos mais movimentados portos do mundo, que passou a ser dominado pela geografia asiática. O livro de Paine refere que, em 2007, o porto de Singapura processou mais contentores do que qualquer outro porto (pg. 716); porém, em 2010, ainda antes de O mar e a civilização ter sido publicado nos EUA, a primazia de Singapura já fora arrebatada por Shanghai, que se tem mantido no 1.º lugar desde então, cada vez a maior distância. Em 2022, dos restantes oito portos de contentores no top 10, seis eram chineses, um era sul-coreano (Busan, em 7.º lugar) e um era norte-americano (Los Angeles/Long Beach, em 9.º lugar). Nesse ano, passaram por Shanghai 47.3 milhões de TEU, enquanto o conjunto dos portos de “um dos maiores países marítimos do mundo” movimentou 2.9 milhões de TEU, dos quais 1.7 milhões de TEU corresponderam a Sines, 714.000 a Leixões e 411.000 TEU a Lisboa, nenhum dos quais figura sequer no top 50 mundial (o 50.º classificado, Tanjung Perak, na ilha de Java, na Indonésia, movimentou 3.97 milhões de TEU, bem mais do que todos os portos portugueses combinados). Mesmo restringindo a análise à Europa, Sines fica-se pelo 14.º lugar; o n.º 1, com 14.5 milhões de TEU, é Rotterdam (que é o n.º 11 a nível mundial); em 13.º, um lugar à frente de Sines, com 2.1 milhões de TEU, está Gdańsk, na Polónia, país de escassas tradições marítimas (fora da Polónia, quem será capaz de nomear um navegador polaco sem consultar o Google?).

Evolução no período 2004-22 dos volumes de carga nos 10 portos de contentores mais activos do mundo (em milhares de TEU)

Independentemente dos portos de origem e destino, é indesmentível que boa parte dos produtos consumidos e dos artefactos utilizados no dia-a-dia por um qualquer habitante do planeta, seja onde for que viva, seja qual for o estrato social a que pertença e independentemente do apreço ou repulsa que nutra pela globalização, passou por um destes navios gigantescos, com bandeiras de conveniência (em 2022, 44% dos navios do mundo estavam registados no Panamá, Libéria e Ilhas Marshall) e tripulações multinacionais maioritariamente do Sudeste Asiático (e maioritariamente pouco qualificadas, mal pagas, precárias e com deficientes condições de trabalho).

A moderna navegação marítima poderá ser apátrida e nada poética, mas, sem ela e sem a tecnologia de carga/descarga e os sistemas logísticos que lhe estão associados, de pouco serviria que cada país se esforçasse por aperfeiçoar, expandir e embaratecer a sua produção agrícola e industrial, pois não conseguiria colocá-la nos mercados estrangeiros a preços competitivos; e talvez o cidadão de rendimentos modestos não tivesse meios para adquirir um forno de micro-ondas, beber café todos os dias e calçar condignamente os filhos – tudo coisas que, na confortável bolha de realidade em que vivem os ecologistas-caviar, são dadas como adquiridas.

O Ever Ace, um dos 11 porta-contentores de classe A (com capacidade de cerca de 24.000 TEU) ao serviço do armador taiwanês Evergreen Marine Corporation; o Ever Ace foi o primeiro navio desta categoria a entrar em serviço, em Julho de 2021

Portugal pode ter-se tornado pouco relevante no comércio marítimo mundial, mas descobriu, nos anos mais recentes, uma nova vocação, que tem, de forma enviesada, uma componente marítima: Lisboa foi o porto da costa atlântica da Europa que recebeu mais navios de cruzeiro em 2022 – 327, contra 278 do 2.º classificado, Hamburgo – e Leixões (com 112 navios) posicionou-se em 6.º lugar. Ou seja, em vez de serem os portugueses a navegar pelo mundo, em exploração, comércio e conquista, é o resto do mundo que navega para Portugal, em turismo. Se Marcelo Rebelo de Sousa não estivesse tão absorto em sonhos de glórias pretéritas, perceberia que, hoje, dizer “portugueses” é o mesmo que dizer, não “marinheiros”, mas “empregados de mesa”, “guias turísticos”, “vendedores de souvenirs” e “condutores de tuk tuk”.

O barco vai de saída

Nem os mais avançados logaritmos logísticos para carga e descarga de navios porta-contentores seriam capazes de arranjar forma de “empilhar” de forma mais expedita, sólida e racional a impressionante quantidade de informação sobre história, geografia, economia, climatologia, oceanografia, construção naval, etc., contida em O mar e a civilização. E certamente que nenhuma inteligência artificial seria capaz de fazê-lo com a clareza, foco e elegância exibida por Lincoln Paine ao longo de 917 páginas – com a inestimável contribuição de Miguel Mata, um dos mais talentosos e escrupulosos tradutores de livros de divulgação histórica hoje activos em Portugal. O texto é complementado por 17 páginas de mapas e 58 páginas de índice remissivo, dois elementos absolutamente indispensáveis a uma obra deste fôlego e natureza (há ainda 63 páginas de notas e 61 de bibliografia).

Lincoln Paine abre O mar e a civilização com uma das mais ousadas declarações que um escritor pode fazer: “Pretendo mudar a vossa perspectiva sobre o mundo”. E, finda a travessia das 917 páginas, mesmo o mais experiente dos viajantes terá de admitir que é uma pessoa diferente da que embarcou.

Há a fazer apenas três pequenos reparos:

● Pg. 409: escreve-se que o pagamento acordado inicialmente pelos organizadores da IV Cruzada com a República de Veneza para que esta assegurasse o seu transporte através do Mediterrâneo era de “85.000 marcos – 22.000 toneladas de prata ou o dobro das receitas anuais dos reis de França e Inglaterra”. Ora o marco de prata veneziano (ou grosso) pesava 2.18 gramas e tinha um conteúdo de prata de 98.5%, pelo que 85.000 grossi equivalem a cerca de 182 quilogramas de prata. É duvidoso que toda a prata existente à data na Europa chegasse a 22.000 toneladas, até porque o metal escasseava no continente, em parte devido às grandes quantidades que saíam todos os anos para pagar as especiarias, sedas e outros artigos de luxo vindos de Oriente. Como termo de comparação, as fabulosas minas descobertas em 1545 em Potosí, na Bolívia, que inundaram o mercado mundial com quantidades inauditas de prata, produziram nos seus dois primeiros séculos de laboração um total de 40.000 toneladas.

● Pg. 428: “Em 1439, uma galeaça veneziana zarpou de Southampton com 2783 panos [cada pano equivale a c.40 m2] e mais de 14.000 toneladas de estanho”, uma carga de estanho incompatível com embarcações pesando à volta de uma ou duas centenas de toneladas (14 toneladas de estanho seria mais plausível).

● Pg. 512: “Embora os portugueses só tenham conseguido conquistar Adém em 1513, a interrupção que causaram no comércio no Mar Vermelho devastou as finanças do sultão mameluco”. Os portugueses conseguiram, com efeito, perturbar seriamente o comércio islâmico no Mar Vermelho, mas não lograram tomar Adém. A 26 de Março de 1513, Afonso de Albuquerque, à frente de uma armada de 20 navios, atacou esta cidade-estado, estrategicamente situada na entrada do Mar Vermelho, mas foi forçado a retirar após um dia de combates.