Há 50 anos, pouco depois das 9h00 da manhã do 1º. dia de agosto, António de Oliveira Salazar estava de férias no Forte de Santo António, no Estoril, como era costume. Esperava pelo seu enfermeiro-calista. Os ossos encavalitados de um dos pés que partira em criança faziam com que lhe aparecessem calos que lhe provocavam dores. Por isso usava umas botas de pelica que faziam os adversários tratá-lo depreciativamente por O Botas.

Quando se ia sentar numa cadeira de realizador, caiu e bateu com a cabeça no chão. Mas obrigou toda a gente a ficar em silêncio sobre o incidente, apesar da preocupação do enfermeiro-calista, que assistiu a tudo, da sua governanta de sempre, que ouviu o estrondo, do seu secretário, que foi informado, e do médico assistente, que só o viu seis dias depois.

Ninguém sabe bem o que se passou no mês seguinte. Mas às quatro da manhã do dia 7 de setembro o ditador já estava deitado numa maca de uma sala cirúrgica do Hospital da Cruz Vermelha, para ser operado por uma equipa médica opositora ao regime ao que todos esperavam ser um simples hematoma cerebral. Sobreviveu, mas perdeu o poder. Morreria apenas dois anos depois.

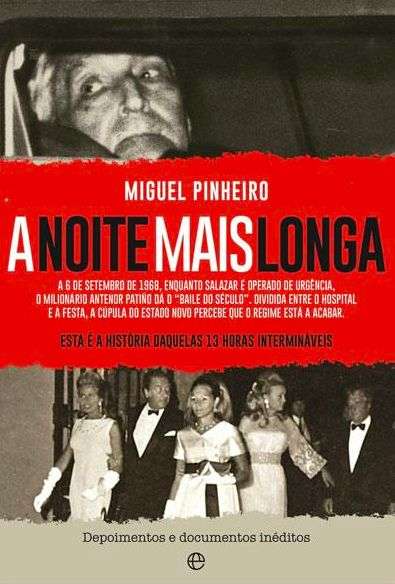

São excertos desses dois dias decisivos para o fim do regime que publicamos a seguir, com base no livro “A Noite mais Longa”, da Esfera dos Livros.

Seguem-se dois excertos do livro a Noite Mais Longa, que narram o dia 1 de agosto de 1968, quando Salazar caiu da cadeira no forte Forte de Santo António, no Estoril, e o dia 7 de setembro desse ano, quando foi operado operado ao hematoma cerebral, no hospital dos Capuchos

9h da manhã, 1 de agosto de 1968

Salazar não estava pronto para nada daquilo. Quando o motorista parou o Cadillac à porta do Hospital dos Capuchos, em Lisboa, onde iria ser feito um eletroencefalograma, o presidente do Conselho saiu pelo seu pé mas não andou muito. Tinha à espera uma cadeira de rodas. Precisou de ajuda para se sentar e disse, em voz baixa:

– É inacreditável, parece inacreditável.

Ao longo do mês anterior, o ditador tinha passado por uma acentuada deterioração física. Cometera o enorme erro de resistir aos conselhos do seu médico, de tentar adiar um tratamento inevitável e de esconder a verdadeira extensão dos seus sintomas. Se naquele momento estava sentado numa cadeira de rodas era por causa de tudo o que fizera – e, tão importante quanto isso, de tudo o que não fizera – desde o início de agosto. Os acontecimentos que se sucederam ao longo dessas semanas ajudam a explicar a gravidade e o dramatismo da noite de 6 de setembro de 1968.

Salazar nunca pensou que uma pequena queda acabasse assim. Na altura, tinha tudo parecido muito insignificante – até pouco depois das 9 horas da manhã, o dia 1 de agosto fora exatamente igual aos outros. Perto das 8 horas, um carro da Presidência do Conselho tinha parado na Rua do Carmo, em Lisboa, para apanhar um homem «elegante, alto e magro». Tratava‐se de Augusto Hilário, que se tornara enfermeiro‐calista do presidente do Conselho por herança. O pai era de Viseu e tinha estudado na mesma escola que Salazar. Quando morreu, deixou ao filho o consultório e o cliente.

O calista e o ditador costumavam ver‐se de três em três semanas. Essa periodicidade não era um capricho – era uma necessidade. Quando era mais novo, Salazar partira o pé direito e nunca recuperara. Tinha os ossos encavalitados uns nos outros e apareciam‐lhe calos que lhe provocavam dores. Aliás, por isso é que usava umas botas de pelica muito fina, característica que levaria os opositores do regime a tratá‐lo, com desprezo, por O Botas.

Nessa quinta‐feira, ao chegar ao Forte de Santo António, no Estoril, Augusto Hilário passou a porta de madeira e ferro. No átrio, onde existe um azulejo com excertos de Os Lusíadas em cada parede, a temperatura estava mais fresca do que lá fora. Subiu um primeiro lanço de escadas e logo depois outro. Virou à direita e atravessou o longo corredor com o teto em abóbada que divide as duas alas do forte. Era ali, na zona conhecida como «Arca de Noé», que Salazar costumava ler os jornais, almoçar e receber visitas – mas àquela hora não havia ninguém. O calista abriu a quarta porta à esquerda e entrou numa sala grande, a que chamavam «rouparia», dividida por um arco e com armários pintados de branco em todas as paredes. À direita ficava um recanto onde D. Maria costumava cozinhar para Salazar. Hilário pousou a pasta e começou a preparar os instrumentos de que ia precisar para o tratamento.

Naquele momento, Salazar estava a acabar de vestir o seu casaco de linho branco, no primeiro andar do forte. Saiu do quarto, atravessou um pequeno corredor, desceu dois lanços de escadas, atravessou a «Arca de Noé», entrou na sala onde estava o calista e cumprimentou‐o. Depois pediu‐lhe:

– Empreste‐me os seus jornais.

Hilário sabia que, sempre que ia ao forte, tinha de levar os matutinos. Era um pedido de D. Maria, a governanta de Salazar. Por causa de um daqueles inexplicáveis atrasos de que apenas as burocracias estatais são capazes, os jornais do presidente do Conselho só costumavam chegar ao fim da manhã. Quando havia visitas, podia começar a lê‐los mais cedo. Naquele dia, Salazar podia escolher: Hilário tinha‐lhe trazido o Diário de Notícias e A Bola. Preferiu o DN.

Desta vez, não houve tempo para falarem sobre música, sobre teatro ou sobre os espetáculos no São Carlos, como era hábito. Hilário virou‐se para ensaboar as mãos num lavatório encostado à parede, junto à porta, e ouviu um estrondo. Virou‐se imediatamente. Salazar, que tinha o perigoso hábito de se deixar cair quando se sentava, calculara mal a distância que o separava da cadeira de lona estilo realizador. Estava no chão e tinha batido fortemente com a cabeça. Quando se baixou para o ajudar a levantar‐se, Hilário viu que Salazar estava «branco como a cal».

Em pânico, sentou‐o «com cuidado» na cadeira e sugeriu que talvez fosse mais prudente pedir ajuda. Salazar disse‐lhe que não com a cabeça. Minutos depois, o ditador decidiu que não bastava o silêncio, era preciso um segredo: exigiu que o calista prometesse que nunca contaria a ninguém o que tinha acabado de ver. Hilário aceitou, mas ainda insistiu:

– Tome ao menos um pouco de água com açúcar.

Nem isso Salazar quis. Não voltou a pegar no jornal e manteve ‐se quieto, enquanto o calista trabalhava. Ao fim de algum tempo estava melhor, pelo menos aparentemente.

– O senhor presidente já parece outro!

– E o senhor também. Olhe que ficou muito pálido…

No forte, havia uma terceira pessoa assustada. D. Maria, que estava no seu quarto, ouviu um estrondo e primeiro achou que tinha sido uma porta a bater. Quando desceu, percebeu que aquilo que tinha tomado por um contratempo doméstico era afinal uma preocupação clínica. Tentou convencer Salazar a chamar imediatamente um médico, mas ele recusou – dentro de cinco dias teria a sua consulta quinzenal de rotina com Eduardo Coelho e não via nenhuma razão para a antecipar.

*

Salazar ficou tranquilo, mas Augusto Hilário ficou agitado. Ao chegar a Lisboa, pegou numa caneta e num papel e escreveu:

«Exmo. Sr. Presidente,

Impressionadíssimo e preocupado, foi como hoje saí aí do forte. Peço a Deus, senhor presidente, que nenhuma consequência tenha havido com tão tremenda queda. Assim, com os mais respeitosos cumprimentos, faço votos de muito boa saúde, pedindo‐lhe desculpa de lhe escrever. Lx, 1/8/1968».

O assunto não podia esperar: o calista foi imediatamente ao forte entregar a carta em mão. O envelope ficou no átrio do rés do chão durante toda a noite. Na manhã seguinte, às 10 horas, um dos secretários de Salazar, António da Silva Teles, viu‐a, abriu‐a e leu‐a. Era habitual. Naquele período, o presidente do Conselho não tinha chefe de gabinete. Para o ajudar, havia apenas dois secretários – Silva Teles e Anselmo Costa Freitas –, que iam todos os dias, alternadamente, a despacho. Entre as suas muitas funções estava a de filtrar a correspondência.

Ao ler a carta, o secretário ficou preocupado. Logo que Salazar chegou ao escritório, libertando um ligeiro «odor a bálsamo», perguntou‐lhe:

– Como está, senhor presidente? Acabo de ver por uma carta do senhor Hilário que o senhor presidente sofreu uma queda?!

Salazar desvalorizou:

– Ah! O senhor Hilário escreveu‐me? É verdade. Ia a sentar‐me numa cadeira de repouso que para aí está, ela não se encontrava bem encartada e caí desamparado, com a nuca no chão. Na altura, pareceu‐me coisa de pouca monta. Mas, agora, sinto umas dorzitas no corpo e até estou a pôr uns unguentos, a ver se me passam.

No cartão que enviou a Augusto Hilário como resposta à sua carta, o ditador continuou a minimizar a importância do acidente: «Parece não ter havido consequências da queda, além das dores pelo corpo. Muito obrigado.»

No dia 6, finalmente, Salazar recebeu o seu médico assistente. Eduardo Coelho fez‐lhe um exame neurológico rápido e não encontrou nenhuma alteração «suspeita». Mas ficou «preocupado». Fez um aviso sério ao presidente do Conselho e a D. Maria: a seguir a quedas daquelas, podia formar‐se um hematoma na cabeça que agiria silenciosamente durante dias, semanas ou meses. Se aparecesse algum sintoma estranho, deviam telefonar‐lhe «imediatamente». Insistiu:

– À mais leve dor de cabeça não hesitem em chamar‐me!

4h da madrugada de 7 de setembro de 1968

Salazar estava sentado no quarto n.º 68, em silêncio, à espera que acabassem de lhe cortar o cabelo. Apesar de a cirurgia ser apenas no lado esquerdo do crânio, ficou com a cabeça toda rapada. Pouco depois, entrou um «modesto servente» para limpar o chão. O presidente do Conselho ficou a olhar para ele e, ao fim de algum tempo, perguntou:

– Então, já apanhou o cabelo todo?

Um maqueiro ajudou o ditador a sentar‐se numa cadeira de rodas e levou‐o na direção do elevador, enquanto os dois conversavam «naturalmente». Quando as portas se abriram, entraram e o funcionário do hospital carregou no botão do quarto piso, onde ficava o bloco operatório.

Para trás, Salazar deixou vários políticos «entregues a si mesmos». Aqueles que comandavam armas puseram‐nas de prevenção. O ministro da Defesa, Gomes de Araújo, combinou com Américo Thomaz que seriam colocadas em alerta «algumas unidades militares fundamentais» na metrópole e os «grandes comandos ultramarinos». Já o ministro do Interior, Gonçalves Rapazote, tomou «estritas medidas de segurança interna».

Dois pisos abaixo, os médicos estavam prontos para a cirurgia. Politicamente, era uma equipa inesperada: todos estavam na oposição ao regime – e o regime sabia disso. Vasconcelos Marques era descrito pelos colegas como sendo «um republicano típico». A genealogia ajudava: era sobrinho por afinidade de Manuel Brito Camacho, dirigente e deputado do Partido Republicano Português, ministro do Fomento durante a Primeira República e fundador, em 1912, do Partido Unionista; e era neto de José Jacinto Nunes, dirigente do Partido Republicano Português e membro da Assembleia Nacional Constituinte depois de 1910. Uma notícia publicada no jornal A Capital em 1969 anunciava que Vasconcelos Marques iria participar numa homenagem ao seu avô, organizada pela Comissão Democrática Eleitoral do distrito de Setúbal, durante uma «romagem comemorativa do 5 de Outubro», e explicava que o neurocirurgião «perfilha e defende os ideais democráticos». Um agente da PIDE leu o artigo, recortou‐o e arquivou‐o na pasta que a polícia política mantinha sobre Vasconcelos Marques.

Na realidade, a PIDE não precisava de comprar jornais para descobrir as convicções do médico que ia operar Salazar. Em 1946, um «boletim» de informação da polícia política assinalava que Vasconcelos Marques era um «elemento politicamente suspeito, uma vez que assinara a lista da oposição no Hospital de São José». E, em 1962, registava que o médico tinha «assinado as listas do MUD», o Movimento de Unidade Democrática, uma organização da oposição ao regime formada a seguir à Segunda Guerra Mundial. Ao longo dos anos a PIDE vigiou a correspondência que Vasconcelos Marques recebia em casa. Dessa forma, intercetou pelo menos seis exemplares do Avante!, o jornal oficial do Partido Comunista Português – a 20 de abril de 1970, a 12 de fevereiro e 12 de março de 1971, e a 23 de janeiro, 10 de abril e 4 de outubro de 1972.

O número dois de Vasconcelos Marques era ainda mais ativo no combate ao regime. Nascido numa «família fidalga» dos Açores, Álvaro Athayde, de 61 anos, era filho de um velho inimigo de Salazar – o coronel Álvaro Paes de Athayde fora um dos líderes da revolta que em 1931 surgiu na Madeira contra o governo da Ditadura Nacional – e apoiou dedicadamente todas as organizações, movimentos e personalidades que se opuseram ao regime: esteve com o MUNAF (Movimento de Unidade Nacional Antifascista) durante a Segunda Guerra Mundial, com o MUD depois de 1945, com o candidato presidencial Norton de Matos em 1949, com Quintão Meireles em 1951 e com Humberto Delgado em 1958. Além de tudo isto, era maçon. Foi grão‐mestre adjunto do Grande Oriente Lusitano (com o nome maçónico «Egas Moniz») e, depois de uma cisão na organização, abandonou o GOL e tornou‐se grão‐mestre adjunto da nova Grande Loja de Portugal. Os seus colegas sabiam que ele «não suportava» o Estado Novo.

Em terceiro lugar na hierarquia da equipa médica que tinha agora a obrigação de salvar Salazar estava Eduardo Lucas dos Santos, de 36 anos. Solteiro, descrevia‐se a si mesmo como «antis‐situacionista». O neurocirurgião mais novo era Fernando Silva Santos, de 33 anos. Gostava de guiar um Volkswagen Carocha preto e, por causa das suas atividades oposicionistas, chegou a ser ouvido na sede da PIDE por José Sachetti, que ocupou o cargo de sub‐diretor da polícia política. Mais: um chefe de brigada que o interrogara algum tempo antes tinha sido destacado naquela madrugada para a Cruz Vermelha e, naturalmente, reconheceu‐o.

Seja como for, todos estes médicos tinham uma coisa muito clara na sua cabeça: à espera deles na sala de operações não estava o ditador que governava Portugal há quase 40 anos – estava um doente como outro qualquer.

*

Vasconcelos Marques e Álvaro Athayde fecharam‐se numa sala e falaram durante alguns minutos sobre aquilo que se iria passar nas horas seguintes. Depois, foram ter com Eduardo Lucas dos Santos e com Fernando Silva Santos, que estavam já na sala onde os médicos deveriam trocar de roupa, junto ao bloco operatório. Vasconcelos Marques manteve o fato e a gravata – só se juntaria ao resto da equipa mais tarde, quando a cirurgia já estivesse a decorrer. Os outros três despiram a roupa, guardaram tudo nos seus cacifos e vestiram as calças e camisas fornecidas pelo hospital. Silva Santos calçou as socas que usava sempre nas operações e, juntamente com Lucas dos Santos e Athayde, abriu a porta, atravessou um pequeno hall e entrou na sala de desinfeção. O número dois e o número três da equipa lavaram as mãos com escova e sabão, mas Silva Santos não precisou de o fazer – em princípio, só iria observar e ficar de prevenção para alguma emergência. Abriram outra porta, entraram no bloco, vestiram a bata e puseram luvas.

A marquesa cirúrgica da marca Stille, onde se deitava o doente, estava no centro da sala. Por cima, um candeeiro de cirurgia Pantof, redondo e branco, com dez lâmpadas. Ao lado, um aparelho de anestesia, com oxigénio; um aparelho de eletrocoagulação, com rodas, a ser usado caso algum vaso começasse a sangrar; e uma mesa onde estavam colocados, de forma ordenada, todos os instrumentos que seriam utilizados durante a cirurgia. No chão, por baixo da marquesa, dois baldes sem tampa, com sacos de plástico transparentes no interior para lixo hospitalar. E, por perto, um aparelho para aspirar sangue. Na parede, havia um quadro de luz para análise de radiografias (que não foi usado, uma vez que os raios‐X feitos ao ditador eram inconclusivos) e, por cima dele, um relógio de formato quadrado – os ponteiros indicavam que já passava das 4 horas da madrugada.

Salazar estava deitado, com a cara para cima e a cabeça ligeiramente elevada, a cerca de 20 graus do corpo, e inclinada para a direita. Estava tapado e apenas tinha descoberta a área da cabeça onde seria feita a cirurgia. Por cima, a alguns centímetros de distância do corpo, uma pequena mesa servia para colocar tubos e panos cirúrgicos. A anestesista Maria Cristina da Câmara já tinha sedado Salazar.

Os médicos começaram a desinfetar a cabeça do doente. Primeiro, sabão. Depois, tintura de iodo diluída, para não irritar a pele. Por fim, uma compressa esterilizada, segurada por uma pinça. Com um lápis dermográfico azul, marcaram as zonas onde seriam feitas as várias incisões. Nesses locais, foram injetando a anestesia, com uma seringa. A lidocaína demorou alguns minutos a fazer efeito. Quando Álvaro Athayde pegou no bisturi para realizar o primeiro corte, a sala estava calma. Lá fora, tinha começado outra discussão.

*

A poucos metros dali, Vasconcelos Marques estava ainda a trocar de roupa. Trazia sempre de casa uma camisa, umas calças e uns sapatos – tudo branco. De repente, entrou Eduardo Coelho. As relações entre os dois já eram, nesta altura, irrecuperáveis. O médico assistente de Salazar achava que, depois de ter hesitado quanto à necessidade da operação, o neurocirurgião estava agora a evitar participar nela. Perguntou‐lhe:

– Então, o senhor está aqui? O doente está a ser operado! Vasconcelos Marques respondeu:

– Não, está a começar a ser operado. Estou aqui e vou continuar porque só faço os tempos principais das operações, como sucede por esse mundo fora, desde que se tenha, como eu, colaboradores excecionais. Quando eles me chamarem, irei.

Os colaboradores de Vasconcelos Marques estavam a trabalhar num bloco operatório cheio de gente. Da equipa faziam ainda parte um segundo anestesista, João de Castro, marido de Maria Cristina da Câmara, a também anestesista Ana Maria Monteiro e o médico João Bettencourt. A ajudar, as enfermeiras Maria do Carmo Ribeiro, que já tinha acompanhado Salazar umas horas antes durante os exames no Hospital dos Capuchos, Mercedes Facada Pereira e Maria Helena Luzia Ramos da Conceição. Uma quarta enfermeira, Leonilde Varão Fernandes, assistiu ao início da operação – havia a hipótese de passar a integrar a equipa de Vasconcelos Marques e, por isso, quando nessa noite saiu do cinema tinha um recado a pedir‐lhe que fosse à Cruz Vermelha observar uma cirurgia. Além de todas estas pessoas, estavam também dentro da sala, a assistir em pé, Luís Lopes da Costa, diretor do hospital, Almeida Lima, Bissaia Barreto e Eduardo Coelho, que entrara no bloco depois da discussão com Vasconcelos Marques. No total, 16 pessoas rodeavam Salazar.

*

Álvaro Athayde tinha ao seu lado Lucas dos Santos, preparado para lhe ir passando algodão e para aspirar o sangue. Com um bisturi na mão – Eduardo Coelho escreveu que Athayde tinha «mãos maravilhosas» –, fez as várias incisões, três para cada buraco. Cortou o couro cabeludo até chegar ao osso. A seguir, usou um pequeno instrumento em forma de colher para alargar e afastar os tecidos moles que envolvem o crânio.

Durante toda a cirurgia, Maria Cristina da Câmara manteve‐se vigilante. A cada segundo que passava, a anestesista acompanhava as reações do corpo de Salazar, preparada para reagir de imediato a qualquer anomalia.

Agora, Álvaro Athayde mandou chamar Vasconcelos Marques. Os dois neurocirurgiões conheciam‐se há décadas. Tinham sido colegas na universidade e dizia‐se que, quando eram novos, cultivavam um hábito peculiar: envolviam‐se em cenas de pancadaria em bares e, no final, rodeados de destruição, apresentavam‐se aos donos para pagar todos os estragos. Um médico que trabalhou com os dois escreveu que formavam «uma dupla estranha e aparentemente incompatível»: Vasconcelos Marques tinha uma «personalidade forte» e mau feitio, enquanto Athayde era «humilde, de bom trato e sorriso fácil». O mesmo médico acrescenta que era comum discutirem um com o outro durante as cirurgias, mas ao saírem do bloco operatório comportavam‐se sempre como se tudo tivesse corrido sem incidentes.

Maria Cristina da Câmara foi a anestesista de Salazar: manteve‐se vigilante durante as duas horas da cirurgia.

Naquela madrugada, não houve discussões. Vasconcelos Marques entrou e tomou o seu lugar. À esquerda ficou Athayde e à direita Lucas dos Santos.

Vasconcelos Marques pediu que lhe passassem um trépano – tratava‐se de uma broca com extremidades cortantes usada para furar o osso. Segurou‐o com uma mão e com a outra girou uma pequena manivela. Fez quatro buracos com cerca de um centímetro de diâmetro cada: três do lado esquerdo, onde deveria estar o hematoma, e um do lado direito, para despistar a existência de outro possível hematoma. Quando viu que tinha chegado à dura‐máter, uma camada que envolve o cérebro, pousou o trépano.

Com um pequeno gancho, Vasconcelos Marques levantou cuidadosamente a dura‐máter. Depois, usou o bisturi para fazer um orifício minúsculo e, com o bico de uma tesoura, fez um corte em forma de cruz, abrindo a membrana em quatro. Pediu uma pinça de coagulação e aplicou‐a às pontas das quatro partes em que a dura‐máter se dividira, até ela ficar retraída.

Foi o momento de maior tensão. Os três neurocirurgiões estavam a olhar para o pequeno buraco no crânio de Salazar. Se aparecesse imediatamente o cérebro, era porque não existia hematoma. Nesse caso, a cirurgia teria sido inútil e não haveria forma de salvar o doente. Houve uns segundos de hesitação. Vasconcelos Marques, Álvaro Athayde e Lucas dos Santos não conseguiam perceber se estavam a ver a cápsula do hematoma ou apenas o cérebro com um aspeto pisado. Olharam mais detalhadamente e concluíram que era mesmo um hematoma. Vasconcelos Marques abriu a cápsula e saiu logo imenso sangue, com uma cor escura. Nessa altura, já não havia dúvidas. Excitado, Álvaro Athayde exclamou:

– Eureka! É um grande hematoma!

Eduardo Coelho ficou tão emocionado ao perceber que o seu diagnóstico estava correto que, anos mais tarde, assegurava conseguir «ouvir ainda, como se estivesse gravada», a voz de Álvaro Athayde naquele momento. Ao seu lado, Bissaia Barreto, que tinha estado muito nervoso durante toda a cirurgia, «quase chorou»:

– Ainda bem, ainda bem! Ai que sorte, é formidável!

Os três neurocirurgiões também sentiram «alegria». E alívio. Pensaram: «O homem está safo».