É uma história longa e complexa, a dos retornados. Três fugiram de bicicleta. Outros arriscaram atravessar o oceano em simples traineiras. Milhares embarcaram em paquetes para uma viagem que eles sabiam não ser de retorno nem ter retorno. Existem ainda aqueles que ao volante de camiões ou de simples automóveis inventaram rotas de fuga pelo continente africano. Por fim, a maior parte, chegou às centenas de milhar numa ponte aérea que parecia interminável.

Chamaram-lhes retornados. Como se o seu drama fosse uma fatalidade histórica: quem retorna volta ao sítio onde pertence. Mas esse não era o seu caso. Não só muitos deles tinham nascido em África como, ao contrário dos emigrantes, que então partiam para a França e a Alemanha, eles não tinham vindo fazer casas na terra nem cantavam saudades da aldeia que tinham deixado no território a que hoje chamamos Portugal e a que eles chamavam Metrópole ou Portugal Europeu.

Quando deixaram África essa Metrópole não era tanto a sua terra – alguns nem sequer cá tinham vindo alguma vez e a maior parte deles já não se reconhecia na pequenez do país e muito menos no acanhamento dos seus costumes – mas sim o porto possível de abrigo para onde se precipitaram na esperança de escapar às consequências duma tragédia cuja dimensão os ultrapassava.

Seja na versão oficial ou no imaginário de cada um de nós, os retornados são um fenómeno de 1975. De facto são de meados de 1975 as imagens dos caixotes junto ao Padrão dos Descobrimentos e das crianças sentadas no chão do aeroporto de Lisboa. É também em 1975 que começa oficialmente a ponte aérea que traria centenas de milhar de portugueses de África. E, finalmente, é em 1975 que perante a evidência da catástrofe se arranjou um termo politicamente inócuo susceptível de nomear essa massa humana de gente que só sabia que não podia voltar para trás. Arranjar um nome para esse extraordinário movimento transcontinental de milhares e milhares de portugueses foi difícil não porque as palavras faltassem mas sim porque os factos sobravam. Retornados foi a palavra possível para que militares, políticos e o país pudessem salvar a face não apenas perante eles, mas sobretudo perante a História.

Contudo não só eles não eram retornados como surgiram muitos meses antes de a palavra retornado ter conseguido chegar às primeiras páginas dos jornais portugueses. Desde Junho de 1974 que encontramos notícias sobre a fuga dos colonos, dos brancos, dos africanistas, dos europeus, dos ultramarinos, dos residentes e dos metropolitanos. Enfim de pessoas que residiam em Angola, Moçambique, Guiné, Timor e Cabo-Verde.

Nenhum destes termos é verdadeiramente apropriado para descrever o que eles de facto eram mas a desadequação dos sinónimos foi breve pois dentro de poucos meses eles deixam de ser definidos em função dessa África onde foram colonos, brancos, africanistas, europeus, ultramarinos, residentes ou metropolitanos e passam a ser definidos em função da própria fuga. Então passarão a ser desalojados, regressados, repatriados, fugitivos, deslocados ou refugiados.

Finalmente, em meados, de 1975 tornar-se-ão retornados. O nome colou-se-lhes. Ficaram retornados para sempre. Como se estivessem sempre a voltar. Não fosse o povo ter chamado bairro dos retornados a alguns conjuntos de habitação social, geralmente pré-fabricada, para onde muitos deles foram residir e não se encontraria outra referência nas nossas ruas à sua existência.

Deles o poder, político e militar, falou o menos possível. A comunicação social tão ávida de histórias demorou anos a interessar-se por aquilo que eles tinham para contar. E os poucos que passaram a papel as memórias desse tempo dificilmente conseguiram romper o universo restrito das edições de autor.

Perceber o percurso que nos leva dos “brancos racistas em fuga” de Julho 1974 ao “retornado ressentido” de 1976 é o objectivo desta série de artigos.

Cabo-verdianos, o contingente esquecido

“Continuam a chegar à cidade da Praia grupos de trabalhadores cabo-verdianos que se encontravam na metrópole. Para muitos deles, o regresso ao arquipélago é definitivo pois foram abrangidos pela vaga de despedimentos que se regista em vários sectores, especialmente na construção civil” informava a 21 de Julho de 1974 a RTP.

Pouco mais se sabe sobre estes homens, mas lendo o que quase um ano depois, a 3 de Abril de 1975, escreve o jornal “Alavanca”, editado pela Intersindical, ficamos a saber algo mais sobre eles. Ficamos, por exemplo, a saber que muitos recusavam retornar a África: “Após o 25 de Abril começaram-se a verificar alguns regressos a Cabo Verde. Numa média de cerca de 500 por mês. Estes trabalhadores regressavam com passagens pagas pelo Governo português. Contudo, muitos deles, chegados a Cabo Verde, voltavam a embarcar para Lisboa”.

Na origem deste embarque, no Verão de 1974, dos cabo-verdianos com destino ao seu arquipélago de origem, devem ter pesado informações como esta que a 26 Junho de 1974 chegava à mesa do ministro da Administração Interna, tenente-coronel Costa Braz, sob a forma de Relatório Confidencial do Comando Geral da PSP: “no sector da construção civil estão a ser despedidos no Algarve, centenas de operários, grande parte deles cabo-verdianos. Paralelamente continuam a afluir ao Algarve vários oriundos de Cabo-Verde que não vêm por intermédio do Serviço Nacional de Emprego (…). A crise que se desenha na construção civil está a reflectir-se ainda nas Finanças, onde desde 25 de Abril passado não têm sido tiradas SISAS.”

Os cabo-verdeanos provenientes de Luanda, a fazer fé nas declarações do então Governador de Cabo-Verde, estão famintos e “maltratados, mal dormidos, preocupados com a sua vida.”

O embarque em Portugal destes homens com destino a Cabo-Verde não suscitou à época qualquer atenção, tal como meses depois também não gerou qualquer interesse ou estranheza que no aeroporto do Sal um avião levantasse voo in extremis antes do então presidente do Zaire e a sua comitiva aterrarem. Nesse voo que partira de forma precipitada viajavam cabo-verdeanos que estavam a chegar ao Sal em dois voos diários provenientes de Luanda. Evitar que nesse dia 14 de Setembro de 1974 Mobutu, e também Spínola que ali o aguardava, se confrontassem com tão incómoda presença levou o Governador de Cabo-Verde, almirante Henrique Afonso da Silva Horta, a dar ordem para que fossem enviados para outras ilhas do arquipélago. Por contraste o pequeno grupo que se manifestava a favor do PAIGC teve livre circulação no aeroporto tendo até viajado para o Sal no mesmo avião que o Governador.

Ao contrário dos homens idos de Lisboa, estes cabo-verdeanos provenientes de Luanda, a fazer fé nas declarações do então Governador de Cabo-Verde, estão famintos e “maltratados, mal dormidos, preocupados com a sua vida.” A este problema há ainda que juntar a cólera que então existia em Cabo-Verde.

Como é que estes cabo-verdeanos ali tinham chegado? Mais uma vez as palavras do almirante Henrique Afonso da Silva Horta são eloquentes: “O meu amigo Rosa Coutinho telefonou-me a dizer: «Eh pá, vou mandar-te os cabo-verdianos. Eles estão aqui na Ilha (de Luanda). Se isto continua muito tempo não consigo garantir a segurança deles. Vou repatriá-los. Vou-te mandar os cabo-verdianos que cá estão, tantos por dia (eram dois Jumbos) para o Sal e depois tu dizes o que precisas de dinheiro que eu dou-te. Eu, na altura, não precisava de dinheiro: precisava era de os tirar do Sal onde nem água tinham para beber, chegando cerca de 700 gajos por dia. (…) O Rosa Coutinho tinha outros problemas em Angola e tinha de despachar aquele. Para mim, o grande problema era tirá-los do Sal e, à falta de outra solução, voltarem para as ilhas a que pertenciam, tinham lá família. Os primos, os tios recebem-nos. Têm onde ficar, têm de comer; mal, mas têm.” (1)

Os jornais de Lisboa começavam a refletir o que se passava nas colónias, em especial em Luanda

Para perceber porque tinham viajado em condições tão precárias de Luanda para o Sal é necessário recordar alguns acontecimentos desse mês de Julho de 1974 na capital angolana, onde após um motim e fuga de presos de delito comum, é alargada a Angola a amnistia decretada para a então metrópole. De repente ficam nas ruas mais de mil condenados. Uma rua onde a insegurança cresce e onde o governador-geral, Silvino Silvério Marques tem cada vez menos meios para impor a ordem, pois no início de Junho o chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, Costa Gomes, retirara ao governador-geral de Angola competência sobre a PSP e a Organização Provincial de Voluntários de Defesa Civil.

Na cidade do asfalto avolumam-se milhares de pessoas que recusam voltar às suas casas, aliás muitas delas entretanto queimadas, nos musseques. Querem sair de Luanda. Vão ser eles os primeiros retornados de Angola.

Em Luanda há um sentimento crescente de insegurança que se materializa perante duas mortes: um enfermeiro negro é morto numa rixa num bar e na noite de 10 para 11 de Julho de 1974, no musseque do Rangel, descobre-se o cadáver de um branco. Fora degolado. Chamava-se António Augusto Saldanha e era motorista de táxi. Tenha sido esta última morte o resultado de um acto de banditismo ou de uma estratégia com vista a acicatar os ânimos que já andavam inquietos, a verdade é que Luanda nunca mais teve calma: os confrontos nos musseques sucedem-se.

No chão térreo dos musseques ficam cadáveres e um rasto de destruição. No ar desses bairros de arruamentos labirínticos multiplicam-se os papagaios de papel que visavam impedir a visibilidade e o voo dos helicópteros de onde os militares davam instruções e orientação às patrulhas que em terra procuravam acudir aos focos de problemas.

Na cidade do asfalto avolumam-se milhares de pessoas que recusam voltar às suas casas, aliás muitas delas entretanto queimadas, nos musseques. Querem sair de Luanda. Vão ser eles os primeiros retornados de Angola.

“Exemplos típicos de agressão ideológica reaccionária”

Em Lisboa os acontecimentos de Luanda são encarados com o embaraço constrangido de quem no meio de uma festa assiste a um comportamento menos conveniente. Equacionar em Portugal, em Julho de 1974, que aquilo que hoje se designa de forma mais ou menos consensual como o drama dos retornados pudesse vir sequer a acontecer era entendido como uma atitude anti-democrática e desleal para com o país novo que se celebrava e a descolonização perfeita que se garantia e naturalmente desejava.

No Verão de 1974 a inquietação de que os portugueses residentes em África – Portugal regia nesta época a nacionalidade pelo princípio do solo, pelo que eram portugueses todos aqueles que tivessem nascido em qualquer parcela do solo nacional – vão dando sinal era, no caso dos brancos, imediatamente apresentada como algo de marginal, quase sempre resultado de manobras reacionárias “duma minoria teimosa e egoísta, que se recusa a reconhecer as perspectivas de futuro”, como a define Vasco Gonçalves a 24 de Julho a uma televisão alemã.

Uma minoria que, inevitavelmente, é acusada de pretender aquilo que se designava como “independência branca”. Ou que, numa versão mais paternalista, padece de um infundado alarmismo, como explica a 5 de Maio de 1974 Almeida Santos, ministro da Coordenação Interterritorial: “Receiam alguns que as negociações ponham em risco aquilo que são, que têm, ou de que dependem. Afligem-se sem lógica, e o mais das vezes sem razão.”

Quanto àqueles que não eram brancos, não se concebia que manifestassem algo que não fosse uma enorme alegria.

Nesta fase só publicações de circulação muito restrita, como a revista “Economia & Finanças”, ou de carácter regional, como o “Jornal da Bairrada”, dão espaço a opiniões dissonantes nesta matéria, atitude que rapidamente lhes vai valer a acusação de “agressão ideológica reaccionária” por parte da Comissão Ad-Hoc para o “controlo da Imprensa, Rádio, Televisão, Teatro e Cinema”. Sofrerão também as severas penalizações que essa comissão, criada a 20 de Junho de 1974, na dependência da Junta de Salvação Nacional, atribuiu durante a sua existência: em Junho de 1974 foi imposta uma multa de 150 mil escudos à revista “Economia & Finanças”, o que corresponde à multa mais elevada atribuída de Junho a Setembro de 1974 por esta comissão. A causa desta penalização foi “estar em presença de exemplos típicos de agressão ideológica reacionária”.

Em Agosto e Setembro de 1974, feita a ressalva a duas multas de 5 e 25 mil escudos atribuídas respectivamente a “O Raio” (ofensa a um membro do Conselho de Estado) e ao “Expresso” (notícia sobre a passagem forçada à reserva de 105 oficiais da Armada), todas as demais multas resultam de notícias sobre a descolonização. Ao “Bandarra” 150 mil escudos de multa por a comissão entender que este jornal colocava “em causa a legalidade do processo de descolonização”. Ao jornal “Resistência” multa de 100 mil escudos por colocar em causa “a isenção e o patriotismo das mais altas instâncias do regime vigente”.

A suspensão da publicação era outra das condenações atribuídas e que na prática comprometia a sobrevivência destes títulos: “Tempo Novo” suspensão de 60 dias por ter publicado “um artigo intitulado «Carta Aberta ao Brigadeiro Otelo Saraiva de Carvalho» a propósito das negociações de Lusaca. A Comissão considera que o artigo contém ofensas ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, Mário Soares, e ao citado oficial”. Opiniões dissonantes sobre a descolonização levaram também à suspensão do “Proletário Vermelho” (60 dias) e do “Jornal de Famalicão” (30 dias).

Não era a primeira vez que em Portugal se expulsavam jornalistas. O que mudara após Abril de 1974 é que agora nem em Portugal nem fora dele se ouviram quaisquer protestos.

No Verão de 1974, Portugal já não tinha exame prévio mas estava longe de ser um país sem coação sobre a pouca imprensa que questionava a verdade oficial e, sobretudo, os desejos dos governantes em matéria de descolonização. Mas o mundo que até Abril de 1974 condenara veementemente a censura vigente em Portugal mostrava agora uma silenciosa complacência com actos que até há alguns meses causavam indignação. Basta recordar que no final de Julho de 1974 é expulso de Moçambique o jornalista John Bruce Edlin. É-lhe também proibida qualquer tentativa de regresso. Porquê? Porque, dizem as autoridades, este jornalista fundamentava “a maior parte das suas notícias em boatos e em opiniões particulares, deturpando, assim, a verdadeira imagem da vida interna em Moçambique”.

Não era a primeira vez que em Portugal se expulsavam jornalistas. O que mudara após Abril de 1974 é que agora nem em Portugal nem fora dele se ouviram quaisquer protestos.

“Um grave problema de congestionamento”

Do ponto de vista informativo, os retornados enfrentarão vários muros de silêncio e preconceito. Mas se não forem brancos e sobretudo se a viagem dita de retorno não se fizer no sentido África-Europa então, tal como sucede com as pessoas que em Julho de 1974 fogem dos musseques de Luanda para o interior de Angola, não passam de uma breve e fugaz referência, no meio de extensos e exaltantes parágrafos sobre a descolonização. Assim: “Começou a registar-se ontem a debandada de centenas de comerciantes dos musseques, na medida em que as suas vidas e haveres passaram a correr perigo eminente a toda a hora” – escreve o Diário Popular, a 16 de Julho de 1974, numa referência igual na sua brevidade às que saem nos outros jornais nesse e nos dias seguintes.

Os cabo-verdianos, proprietários de muitos dos comércios nos musseques, tornam-se num alvo fácil para a violência que aí se instala. Mas não são os únicos e nem sequer o grupo mais numeroso. Este último é constituído por angolanos. Negros. Fogem com as famílias dos musseques e a sua presença na cidade do asfalto torna-se incontornável, sobretudo quando muitos deles, num movimento silencioso mas imparável, se instalam junto ao palácio do Governo. Em poucas horas o seu número cresce e já ocupam os largos e jardins vizinhos.

Silvino Silvério Marques foi empossado a 11 de Junho como Governador-Geral de Angola. Quer ele quer Henrique Soares de Melo, nomeado na mesma data, Governador-Geral de Moçambique, rapidamente constatarão não ter condições para o exercício desses cargos

Para os tirar de Luanda aumenta-se o número de carreiras. Mas não só a resposta é insuficiente como muitos deles, num sinal das tensões étnicas instaladas, só aceitam ser transportados em veículos militares e conduzidos por militares brancos. E, como recorda o então tenente-coronel Gonçalves Ribeiro, que haveria de ser em 1975 o homem por trás da ponte aérea Luanda-Lisboa, quando não existiam transportes militares, caso dos troços de viagem que foram feitos de barco, houve que embarcar marinheiros da Armada nos barcos civis para que as famílias negras aceitassem também elas embarcar.

As mesmas desconfianças étnicas e tribais estarão também presentes quando, já em Setembro de 1974, acontece a fuga dos trabalhadores das roças do Uíge – bailundos na sua maioria – em direcção às suas terras no planalto central (2). Num tempo em que a linguagem dos jornalistas e políticos se enche de termos para designar os brancos então residentes em África – colonos, brancos, africanistas, europeus, ultramarinos, residentes, metropolitanos, minoria branca…. – os negros, apresentados sob o termo unificador “africanos”, estavam longe de ser uma entidade unitária.

“Vi morrer o meu maior amigo, ali assim ao meu lado”

Por fim, nesta leva dos primeiros retornados, temos aqueles, maioritariamente brancos, que rumam a Lisboa. Quem, no dia 12 de Agosto de 1974, abrisse o Diário de Notícias ficaria a saber que o Aeroporto da Portela estava a registar uma invulgar afluência de passageiros. Desta vez não eram mais cientistas e bailarinas dos então países de Leste que por cá estavam a desembarcar às dezenas nesse Verão. Estes passageiros provinham de Luanda e contam aos jornalistas o que os trouxe a Lisboa: “Vi morrer o meu maior amigo, ali assim ao meu lado. E o mesmo não me aconteceu por ter conseguido esconder-me”. “Não está tão mau como se diz” – afirmou uma estudante que declara ter vindo “por causa da confusão que reina no meio estudantil. Ficar para quê? Os liceus estão fechados”. Uma mãe explica: “Não, não foi por mim que vim, mas pelas crianças”.

A reportagem do Diário de Notícias de 12 de Agosto de 1974 no aeroporto de Lisboa

Estas histórias nada têm de invulgar. Aliás, nas semanas e meses seguintes outras muito mais dramáticas se ouvirão. O que existe de invulgar nesta notícia de 12 de Agosto de 1974 é o facto de ela ser acompanhada por uma fotografia dos recém-chegados ao aeroporto da Portela e de os jornalistas os terem entrevistado. Nos meses seguintes “os colonos”, “os fazendeiros que fogem por medo”, “os deslocados”, como então os designava a imprensa, chegarão às centenas de milhar. E contudo serão raríssimas as suas fotografias na imprensa portuguesa até, que em meados de 1975, os seus caixotes e os seus corpos deitados no chão do aeroporto da Portela os tornam incontornáveis.

Mas voltemos a este Diário de Notícias de 12 de Agosto de 1974. Quem o lesse até ao fim ficaria a saber que, na véspera, “mil colonos”, maioritariamente provenientes de Moçambique, haviam chegado no paquete Infante D. Henrique. O surto grevista nos portos, caminhos-de-ferro, fábricas e empresas agrícolas de Moçambique, as manifestações cada vez mais exaltadas quer contra, quer a favor da independência, e o facto de tudo parecer encaminhar-se para o reconhecimento da FRELIMO como único interlocutor do Estado português são responsáveis pela decisão de muitos deles em embarcar.

Mas o que eles não sabem é que, ao mesmo tempo que pisam terra em Lisboa, outros em Moçambique vivem horas de terror: com os militares e parte da administração civil a retirar de zonas importantes do território, as populações de cidades como António Enes ficavam entregues a si mesmas.

Segundos os jornais, vindos não se sabe donde surgem grupos de saqueadores e o terror começa: “Foi um pânico brutal e desorientado que lançou para as estradas milhares de foragidos brancos, os mais ameaçados por uma vaga de ódio racial inconcebível há três meses nestas velhas terras de colonização portuguesa, mas explicável pela enorme disparidade entre o proletário negro e o pequeno burguês branco, confortavelmente instalado neste paraíso perdido” – escreve o Diário Popular de 13 de Agosto.

Uma vez chegados a Nampula, os refugiados atravessam a cidade fazendo soar as buzinas dos seus automóveis, empunhando cartazes em que apelam aos jornais de Moçambique para que “Digam a verdade!”. Exigem às autoridades que reponham a segurança para que possam voltar às suas casas e terras.

Mas nem o aparato da luta de classes transportado para as questões raciais consegue contornar o óbvio: entre aqueles que em carros, carroças e a pé fogem para Nampula, cidade onde os militares se mantinham, contam-se muitos negros e a quase totalidade dos asiáticos – paquistaneses, indianos e chineses –, comunidades muito presentes até então em António Enes graças ao comércio de caju e amendoim.

Uma vez chegados a Nampula, os refugiados atravessam a cidade fazendo soar as buzinas dos seus automóveis, empunhando cartazes em que apelam aos jornais de Moçambique para que “Digam a verdade!”. Exigem às autoridades que reponham a segurança para que possam voltar às suas casas e terras. Mas como muitos deles não tardarão a descobrir, a única viagem que os militares vão fazer é a que os trará a Lisboa. Deixar primeiro as suas casas e depois Moçambique é assim o percurso que muitos moçambicanos começam a cumprir. Como se fosse um destino.

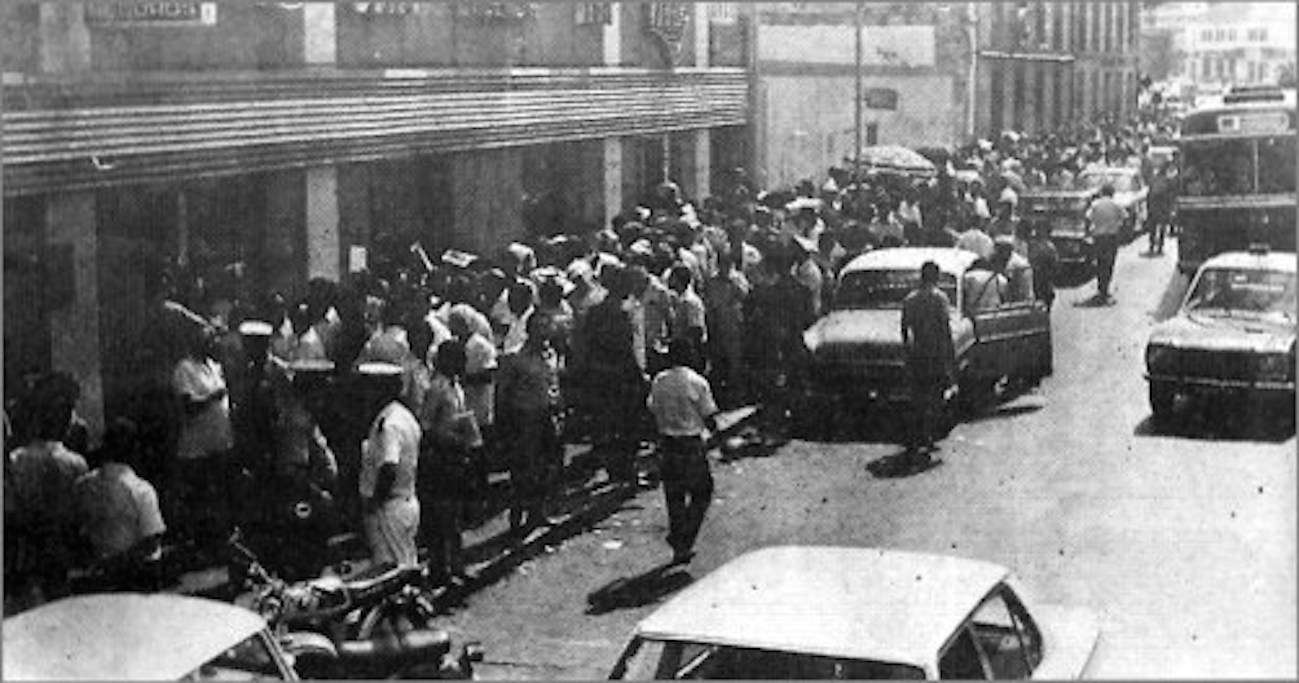

▲ Rapidamente o ambiente político degradou-se e começou a haver graves problemas de segurança

Dessa viagem, a que se chamará mais tarde “retorno de nacionais”, vamos tendo notícias não tanto porque elas sejam objecto de interesse jornalístico, mas sim porque, no meio dos extensos textos dedicados à problemática da descolonização, se refere que na Guiné há problemas no comércio porque os donos dos estabelecimentos – muitos deles libaneses – já deixaram o território, que em Luanda e Lourenço Marques não pára de aumentar a procura de bilhetes de avião e barco; que à excepção dos casos de doença e de viagens relacionadas com o “fomento da produção e da exportação”, foram suspensas quaisquer transferências cambiais ou que nos portos e aeroportos de Luanda e Lourenço Marques se vive “um grave problema de congestionamento”, tanto mais que em alguns casos começam a ser levantados entraves a esses embarques:

“Estivadores africanos do porto de Lourenço Marques recusaram-se ontem a carregar barcos de carga destinados a Lisboa com bens pertencentes a colonos brancos que regressam a Portugal. Segundo anunciaram, respondem assim a um apelo lançado pela Frelimo no sentido dos residentes brancos permanecerem no território, ajudando ao seu desenvolvimento. Todavia na capital moçambicana a tensão aumentou nos últimos dias, devido a uma série de deflagrações (…) que devem ser obra de extremistas das direitas.” – informava a RTP do dia 21 de Junho de 1974.

O que pretendem embarcar estas pessoas? Bens que querem colocar em segurança para o que der e vier ou a panóplia habitual de objectos transportados nas viagens sazonais de reencontro com os familiares e de apresentação dos filhos aos parentes que tinham na então metrópole? Nas notícias não encontramos referências a esse assunto, mas o poder político e militar, esse, sabia bem o que podia acontecer e procurou antecipar-se.

Logo uma semana após o 25 de Abril saiu o decreto-lei o 181/74 que dificultava e penalizava as já de si difíceis transferências cambiais dos territórios ultramarinos para Lisboa. Quando se lê este decreto-lei (tal como o 189/74 que dias depois o corrige), constata-se que se reforça autoritariamente o novelo legislativo constituído pelos trinta decretos-lei, sete decretos, duas portarias e alguns avisos do Banco de Portugal que, em 1974, regiam o mercado de câmbios, a actividade bancária e o regime de transferências para o exterior (3).

Sobretudo estes dois decretos-lei revelam como a fuga de capitais que se procura estancar não é apenas, como mediaticamente se anunciava em Lisboa, a dos capitalistas que todos os dias os jornais garantiam estar a levar os seus bens para a Suíça, mas sim e muito particularmente a transferência de bens de qualquer natureza entre os territórios ultramarinos e entre estes e a metrópole.

O dinheiro deixou de poder ser transferido para a Metrópole

Dois a oito anos de prisão é a pena em que incorrem todos aqueles que fora do estritamente previsto na lei promovam, executem ou de algum modo facilitem transferências superiores a 3.000$00 entre os diversos territórios nacionais. Na mesma pena incorrem os que pratiquem a compra ou venda de notas de outro território nacional. É também muito dificultada a exportação ou saída por qualquer forma, para outro território nacional, de notas, moedas metálicas, divisas, ouro, prata, outros metais e pedras preciosas, títulos de crédito ou outros valores, nomeadamente antiguidades, quadros e objectos de arte. Mesmo a Lotaria começa a ser encarada com suspeição pelas autoridades, pois os prémios dos bilhetes comprados em Angola e Moçambique eram garantidos em Lisboa, naturalmente em escudos.

Depois de o sistema fiscal e aduaneiro do Estado Novo os ter pressionado a investir nos territórios onde residiam, os portugueses do Ultramar ficavam, desde Maio de 1974, reféns desses bens que tinham adquirido. É que mesmo que os conseguissem vender isso de nada lhes serviria, pois não poderiam trazer consigo quaisquer proventos.

“Poderão pois estar tranquilos…” – até quando?

O voluntarismo dos decretos-lei 181/74 e 189/74, tal como as declarações enfáticas que os militares e responsáveis políticos produzem no Verão de 1974 sobre a sem razão das preocupações manifestadas pelos residentes nos territórios ultramarinos, são uma espécie de síndroma do dia seguinte que frequentemente se instala após os golpes de Estado.

Num país que desenvolvia operações em três territórios, para mais situados num outro continente, um Estado-Maior não pode ir para casa pois entretanto há homens que morrem, outros que são feridos, há transportes que têm de ser realizados, abastecimentos a garantir…

Os golpistas e os revolucionários têm o arrojo de enfrentar as situações mas quando, passados os momentos de euforia, lhes cai em cima o imenso peso do quotidiano, exigem que o povo se mantenha tranquilamente suspenso à espera que eles decidam, aprendam e resolvam tudo aquilo que de essencial subestimaram antes de, num ímpeto, terem querido mudar a História.

Mas como eles e o país aprenderão de forma dolorosa, os golpes de estado não acontecem em “países em branco” e as revoluções não se fazem em “copos de água”. Isso mesmo explicou, logo a 25 de Abril de 1974, o general Pedro Cardoso, um dos militares presentes no Estado-Maior do Exército, perante a ordem aí acabada de chegar proveniente do quartel-general do MFA, na Pontinha: quem estivesse com a revolução ficava onde estava, no caso contrário iria para casa. (4) Num país que desenvolvia operações em três territórios, para mais situados num outro continente, um Estado-Maior não pode ir para casa pois entretanto há homens que morrem, outros que são feridos, há transportes que têm de ser realizados, abastecimentos a garantir…

Neste contexto, os retornados vão ser um enorme embaraço, quase um estorvo, para umas Forças Armadas profundamente divididas sobre o destino do Ultramar, mas unânimes na disposição de fazerem o que for preciso para defender a sua imagem.

![Jornal Luta Popular_thumb[4]](https://bordalo.observador.pt/v2/q:60/rs:fill:560/plain/https://s3.observador.pt/wp-content/uploads/2014/08/Jornal-Luta-Popular_thumb4.jpg)

Luta Popular, o jornal do MRPP que era dirigido por Saldanha Sanches

Assim, enquanto em África membros das Forças Armadas Portugueses, à revelia do Governo, do Presidente da República ou da hierarquia das Forças Armadas, estabelecem contactos directos com vista à entrega de armas, aquartelamentos e informações à FRELIMO e ao PAIGC e enviam para Lisboa telegramas onde, com mais ou menos variações, se lia “Ou assinam os acordos de paz, ou rendemo-nos todos”, a Junta de Salvação Nacional ordenava a prisão de um jovem civil dirigente do MRPP, Saldanha Sanches, por este ter apelado no jornal do seu partido à deserção com armas. Ou determinava a suspensão das reportagens de Roby Amorim na Guiné, que relatavam a decisão de vários oficiais das Forças Armadas Portuguesas de entregar aquartelamentos ao PAIGC, isto muito antes da independência e numa fase em que as mais altas patentes militares e o Governo mantinham negociações com aquele movimento.

Mas, alheios aos considerandos dos jornalistas, à censura dos políticos e ao embaraço dos militares, os factos corriam. E corriam de modo a que em Portugal, África e Timor os acontecimentos tinham ultrapassado há muito a Proclamação da Junta de Salvação Nacional (JSN) lida por Spínola às 1h 30m do dia 26 de Abril de 1974, proclamação cujo primeiro ponto garantia que a JSN “assume o compromisso de garantir a sobrevivência da Nação como Pátria soberana no seu todo pluricontinental”.

Por essa altura, em África, já não passavam de letra morta as garantias dadas por Spínola quando a 11 de Junho dera posse aos novos governadores de Angola e Moçambique, Silvino Silvério Marques e Henrique Soares de Melo:

“Poderão pois estar tranquilos os africanos que se mantiveram neutros, porque não lhes será negado, por essa razão, o direito de optar. Poderão estar tranquilos os africanos que se nos confiaram e ao nosso lado combateram, tendo já feito a sua opção. E poderão estar tranquilos os europeus que chamam à África a sua terra e ali se sentem cidadãos como quaisquer outros; não os abandonaremos na cobarde procura do fácil e na demagógica busca da popularidade. Poderão também estar tranquilos quantos vêm lutando pelo direito à autodeterminação, pois que a sua vontade será respeitada pela vontade das maiorias. A todos garantiremos que nessa hora grande serão chamados, sem excepção, a dar o seu voto. Essa hora já não vem longe, mas até lá teremos de percorrer aceleradamente o caminho que devíamos ter percorrido nos últimos 50 anos. Assim nos entendam e nos ajudem o mundo, e os portugueses de sã consciência e recta intenção.”

No Verão de 1974 já não estavam tranquilos nem os africanos, nem os europeus. Nem os civis, nem os militares. E em diversos pontos de África estava a começar o que haveria de ser o maior êxodo de portugueses: entre Maio e Junho de 1974, 5 mil portugueses deixaram Moçambique e 9 mil partiram de Angola. Nos dois meses seguintes a TAP terá transportado entre Luanda e Lisboa 35 mil passageiros. Nesse mesmo período, 40 mil pessoas deslocaram-se dos musseques para o interior de Angola e mais de mil cabo-verdeanos protagonizaram a primeira ponte aérea do retorno…(5)

E sobretudo, no Verão de 1974, já ninguém em Portugal pode garantir tranquilidade àqueles que por agora ainda são designados como colonos, brancos, africanistas, europeus, ultramarinos, residentes e metropolitanos, mesmo quando são negros, mulatos, asiáticos ou brancos que nunca tinham saído de África.

Mais tarde vão chamar-lhes retornados. Como se estivessem sempre a voltar.

NOTAS

(1) Estudos Gerais da Arrábida, A DESCOLONIZAÇÃO PORTUGUESA, Painel dedicado a Cabo Verde

(2) Gonçalves Ribeiro, “A vertigem da Descolonização – da agonia do exôdo à cidadania plena”, Editorial Inquérito, 2002.

(3) A quantificação sobre o quadro legislativo que até ao 25 de Abril de 1974 regia as transferências do então Ultramar e Metrópole é feita por Ângelo Soares membro da AEMO – Associação dos Espoliados de Moçambique.(4) A expressão “revolução a fazer-se num copo de água” é usada pelo general Pedro Cardoso no testemunho que deu a Manuel Amaro Bernardo, in Memórias da Revolução”, Prefácio, 2004

(5) “A Descolonização Portuguesa. Aproximação a um Estudo” vol. II, Instituto Amaro da Costa, 1982 e “A vertigem da Descolonização – da agonia do exôdo à cidadania plena”, Editorial Inquérito, 2002, são a par da imprensa a fonte utilizada para quantificar o número de deslocados.