Índice

Índice

[Nota: este é o primeiro de três artigos sobre os vínculos entre alimentação e História]

“Dêem-me o supérfluo, pois o necessário qualquer um pode ter” – a frase é de Oscar Wilde e, como é habitual nele, tem uma verdade profunda oculta sobre a sua aparência provocatória e desafiadora do senso comum. Acontece que na história do mundo a busca por produtos supérfluos foi um dos principais dínamos para navegações por mares desconhecidos, avanços tecnológicos, subjugação de povos, migrações forçadas, escravatura, guerras comerciais e guerras tout court. E isto tem sido particularmente verdadeiro para os produtos alimentares: uma dieta sem noz-moscada é perfeitamente viável e ninguém sucumbe se passar uma semana sem beber café ou mesmo se nunca provar café na vida. Mas a noz-moscada e o café estiveram na origem de eventos históricos relevantes, porque uma fracção relevante da população de alguns países entendeu que não poderia dispensá-los e estava disposta a pagar bem por obtê-los e a ignorar a miséria, opressão e brutalidade necessárias para os produzir. Por outro lado, não há registo de guerras travadas por causa da abóbora-carneira ou de escravatura associada à couve tronchuda.

A citação de Wilde encontra eco nesta outra do político britânico Anthony Croslon (1918-1977): “o que uma geração vê como um luxo, a seguinte vê como uma necessidade”. Esta nada tem de paradoxal: após degustarmos alguns pratos condimentados com cravinho importado das Molucas por preço exorbitante, não vamos ser capazes de suportar a ideia de passar o resto da vida sem esta especiaria. E como outros pensarão da mesma forma, os mercadores arranjarão forma de que o luxo ocasional se converta num hábito regular, fretando mais navios, pressionando os produtores, promovendo ofertas diferenciadas em função do que o cliente está disposto a pagar, eventualmente adulterando a mercadoria para aumentar a margem de lucro ou para responder a um inesperado acréscimo da procura ou a uma contracção da oferta, resultante de secas, furacões ou pragas de insectos ou fungos.

Passado algum tempo, o mundo reajustar-se-á num “novo normal” e o que estava reservado aos gourmets das classes possidentes ficará acessível à classe média e até à populaça e já ninguém se lembrará do tempo em que o sabor da noz-moscada era um privilégio ocasional e terrivelmente dispendioso – ainda que seja provável que a noz-moscada consumida pela populaça seja de qualidade inferior à que é consumida pelas elites (ou não seja sequer noz-moscada mas um sucedâneo barato) e que alguns gourmets pedantes consagrem o seu espaço no jornal, na TV ou no seu canal de YouTube a realçar quão tolos, ignaros e desprovidos de critério e requinte são os que insistem em consumir as variantes low cost dos artigos de prestígio, apesar dos esforços dos gastrogurus para os instruir na fruição das coisas boas da vida.

Partida da Armada da Índia do porto de Lisboa, por Theodor de Bry, 1592

Pimenta-preta

Poucos produtos vegetais tiveram tão forte influência na marcha da História quanto as minúsculas bagas da pimenteira (Piper nigrum), uma trepadeira nativa da região de Kerala (a antiga Costa do Malabar), no Sudoeste da Índia (ver De onde vêm os nomes do que comemos? Parte 11: Grãos-do-paraíso e bafo-de-dragão). Muitas plantas da família das piperáceas são empregues no tempero de pratos e para fins medicinais, mas nenhuma desfruta de apreço tão generalizado quanto a Piper nigrum, que é a especiaria mais comerciada, com uma quota de 20% no total das especiarias.

O seu registo mais antigo, datado de 2000 a.C., está associado à culinária da Índia, mas cedo se difundiu pelo mundo e, 15 séculos antes da chegada de Vasco da Gama à Costa do Malabar, já o porto de Muziris (Muchiri, em tâmil), situado perto de Cochim (hoje Kochi), era o centro de um rede comercial que se estendia da China a Roma e cuja principal mercadoria eram as pimentas e, em particular, a pimenta-preta.

A pimenta-negra era particularmente apreciada em Roma e o seu uso intensificou-se depois da conquista do Egipto por Júlio César, que permitiu que os romanos passassem a comerciar directamente com a Índia, através do Mar Vermelho, dispensando os intermediários árabes que até aí tinham controlado a rota de acesso à Índia. Um documento greco-romano do século I d.C., o Períplos tes Erythras Thalásses (também conhecido pelo seu nome latino, Periplum Maris Erythraei), dava conta, detalhadamente, do intenso e variado comércio entre Roma e a Índia pela rota do Mar Vermelho, que fazia parte de uma rede comercial mais vasta, que se estendia também para sul ao longo da costa africana, até onde é hoje Dar es Salaam.

Um banquete, num fresco de Pompeia, século I d.C.

O apetite dos romanos por pimenta levou Plínio o Velho, escrevendo em 77 d.C., a lamentar que o Império Romano gastasse anualmente a astronómica quantia de 50 milhões de sestércios na importação de um produto “que não possui nada que o torne recomendável; a sua única qualidade desejável é uma certa pungência e é apenas por ela que a fazemos vir da longínqua Índia!”. Ao contrário do que depois ditariam os gostos e os mercados, no tempo de Plínio o Velho (século I d.C.), os romanos preferiam a pimenta-longa (Piper longum) à preta, com o preço da primeira a ser quatro vezes mais elevado que o da segunda.

Os visigodos poderão não ter desfrutado de muitas oportunidade para provar pimenta-preta muitas vezes, mas o seu rei Alarico ou era apreciador ou sabia do seu valor, pois quando invadiu e saqueou Roma, em 410 d.C., incluiu na lista de exigências a serem satisfeitas para que libertasse a cidade 3000 libras da especiaria.

Rota do comércio de pimenta entre a Índia e a Europa no século I d.C.

Com a queda do Império Romano e a ascensão do Islão, o comércio de pimenta continuou a prosperar, agora novamente sob controlo árabe. As especiarias contribuíram para o poderio e riqueza de Génova e, sobretudo, de Veneza, que logrou tornar-se a intermediária exclusiva das relações comerciais entre os mundos cristão e islâmico. No seu período áureo, passavam anualmente por Veneza 500 toneladas de especiarias, 300 das quais eram pimenta. A Santa Sé reprovava, formalmente, este conluio entre cristãos e infiéis, mas é claro que os príncipes da igreja não dispensavam as especiarias na sua mesa.

Colheita da pimenta no reino de Coulão, na Costa do Malabar (hoje Kerala), na Índia, numa edição c.1410-12 de Livre des merveilles, de Marco Polo

A conquista do Império Bizantino permitiu aos otomanos apertar o controlo e taxação do comércio de pimenta pelo Cáucaso e Próximo Oriente, o que deu pretexto aos mamelucos do Egipto para subir os preços da pimenta proveniente da rota do Mar Vermelho. Veneza ressentiu-se destes estrangulamentos e, no final do século XV, receberia um golpe ainda mais severo com o desbravamento da rota marítima para a Índia por Vasco da Gama. O principal propósito da abertura desta rota era o domínio do comércio de especiarias –consta que Vasco da Gama, ao chegar a Calecute (hoje Kozhikode), em 1498, terá assim resumido a sua missão ao samorim local: “viemos em busca de cristãos e especiarias”. Os primeiros revelaram não passar de uma ilusão gerada por lendas e wishful thinking, mas as segundas eram reais e relativamente fáceis de obter, uma vez intimidados, incendiados ou afundados os mercadores que até então tinham dominado o comércio do Índico (ver capítulo “Os bullies do Índico” em O que não sabemos (e aquilo que julgamos saber) sobre a História da Humanidade nos oceanos).

Calecute numa gravura do atlas Civitates orbis terrarum (1572), de Georg Braun & Franz Hogenberg

O controlo do comércio de especiarias converteu um país até aí pouco relevante num dos mais ricos e poderosos da Europa, mas os portugueses nunca conseguiram uma posição monopolista, pois os mercadores árabes, indianos, sírios e chineses mantiveram-se em operação e o Índico era vasto demais para que os navios portugueses fossem capazes, apesar da sua superioridade na artilharia e construção naval, de tudo vigiar e tudo submeter. No caso particular da pimenta-preta, o controlo era ainda mais difícil, pois a planta estava amplamente disseminada pelo Sudeste Asiático.

Os portugueses foram, pouco a pouco, suplantados pelos holandeses da Companhia das Índias Orientais no comércio da pimenta (ver Cinco séculos de comércio livre e proteccionismo, parte 2), num processo que decorreu em paralelo com um declínio nas pingues margens de lucro inicialmente associadas a este negócio: por um lado, devido ao incremento da oferta, com o mercado europeu a ser inundado, no início do século XVII, por quantidades inauditas de pimenta (e outras especiarias); por outro lado devido à retracção da procura, em resultado de a evolução do gosto europeu ter levado a que os pratos excessivamente condimentados começassem a passar de moda.

O castelo de Batavia (hoje Jakarta), a sede administrativa da Companhia das Índias Orientais, por Andries Beeckman, c.1661

No século XVIII , chegou a vez de os holandeses perderem a supremacia no Índico para os britânicos. E na década de 1760 entrou em cena um novo competidor, quando o botânico e missionário Pierre Poivre (um nome predestinado: “poivre” significa “pimenta” em francês), foi nomeado governador das ilhas Maurícia (então denominada Isle de France) e Reunião (então Isle de Bourbon) e deu início ao cultivo de especiarias nestes territórios. Os franceses tentaram introduzir a pimenta-negra também na Guiana Francesa (na América do Sul) e nas suas possessões africanas, com escasso sucesso. Ainda hoje, o top 5 de países produtores de pimenta-preta só inclui um país que não é do Sudeste Asiático: o n.º 1 é o Vietnam, que representa 40% do total mundial, seguido pela Indonésia, Índia, Brasil, China, Malásia e Sri Lanka.

Canela

“Em que país cresce ninguém sabe. Os árabes dizem que estes paus secos, a que chamamos canela, são levados para a Arábia por grandes aves, que os empilham nos seus ninhos feitos de lama, em alcantilados penhascos que homem algum é capaz de trepar. E foi este o expediente que se gizou para obter os paus de canela: cortam-se grande bocados de carcaças de bois e colocam-se lá em baixo, junto aos ninhos. Quando as aves descem e levam a carne para os ninhos, estes, incapazes de suportar o peso, tombam do alto dos penhascos e os homens vão e recolhem a canela, que é depois exportada para outros países”.

Esta era a versão do historiador grego Heródoto (c.484-c.425 a.C.) para a origem da canela (ver De onde vêm os nomes do que comemos? Parte 12: Ninhos de fénix a as ilhas do Maluco), mas o seu compatriota Teofrasto (c.371-c.287 a.C.) expôs uma versão alternativa no seu tratado Peri phyton historia (mais conhecido pelo título latino, Historia plantarum): a canela crescia na Arábia em profundos desfiladeiros, guardados por serpentes venenosas e os destemidos que se atreviam a colhê-la tinham de envergar luvas e calçado especiais e tinham de deixar um terço da colheita como oferenda à divindade solar. Noutra versão, também divulgada por Teofrasto, a colheita da canela fazia-se com recurso a vermes que devoravam o interior do tronco e deixavam apenas a casca.

Plínio o Velho (23-79 d.C.) rejeitava estas histórias como fantasias “inventadas pelos árabes para fazer subir o preço dos seus produtos” – e tinha razão. A canela provinha de Ceilão (hoje Sri Lanka) e não era ciosamente guardada por aves gigantes ou serpentes, e os mercadores árabes, sabendo que o segredo é a alma do negócio, mantinham deliberadamente a sua origem envolta em mistério, o que ajudava a que os romanos estivessem dispostos a pagar pela enigmática especiaria quantias exorbitantes: uma libra romana (337 gramas) de canela custava 1500 denários, o equivalente a 50 meses de vencimento de um trabalhador agrícola.

Canela, sob várias formas

Os romanos não foram os primeiros clientes da canela vendida pelos árabes: a especiaria era usada pelos egípcios (desde 2000 a.C.) no embalsamamento, pelos judeus nas cerimónias religiosas e pelos gregos como condimento e em oferendas aos deuses. Os romanos, além de a aplicarem na comida, queimavam-na nas piras funerárias da classe patrícia.

As cruzadas aproximaram um pouco mais a Europa da canela, mas nem por isso se fez luz sobre a sua origem: Jean de Joinville, cronista da VII Cruzada, divulgou que a canela era colhida, através de redes, na nascente do Nilo. Estas mistificações ajudaram a manter próspero o negócio dos mercadores árabes e foi preciso os portugueses desembarcarem no Ceilão, em 1505, para que o monopólio daqueles findasse.

O monopólio português sobre a canela cingalesa foi mais breve, pois em 1638 os holandeses aliaram-se ao rei Rajasinghe II para expulsar os portugueses do Ceilão e, em 1656, Colombo, a principal base portuguesa na ilha, caiu nas mãos dos holandeses. Estes acabaram por dar lugar aos britânicos em 1796, mas, entretanto, os holandeses já tinham assegurado o controlo de outro importante centro de produção, no que é hoje a Indonésia. Aliás, esta é hoje o maior produtor mundial, seguida pela China e Vietnam, tendo o Sri Lanka caído para 4.º lugar.

Escravos colhendo canela, Ceilão

Cravinho

O cravinho é a flor da Syzgium aromaticum, árvore que, até há poucos séculos, cresceu apenas nalgumas ilhas do arquipélago das Molucas ou Maluku (ver De onde vêm os nomes do que comemos? Parte 12: Ninhos de fénix a as ilhas do Maluco). Apesar de provir do lado oposto do planeta, fez o seu caminho até à região mediterrânica na Antiguidade Clássica: encontraram-se vestígios seus, datados de c.1700 a.C., na Síria e fazia parte da lista de especiarias que drenavam a fortuna de Roma no início da era cristã. A grande distância que o cravinho tinha de percorrer para chegar à Europa reflectia-se no seu preço – era a mais cara das especiarias orientais.

Quando os portugueses chegaram à Índia e constaram que a fonte do cravinho ficava bem mais para Oriente, não descansaram enquanto não a identificaram e alcançaram. Chegados às Molucas – ou ilhas de Maluco, como então os portugueses as designavam – em 1511-12, logo trataram de fazer os possíveis para controlar o seu comércio. Mas Espanha não estava disposta a deixar esta formidável fonte de riqueza em poder de Portugal e dispôs-se a explorar uma ambiguidade deixada pelo Tratado de Tordesilhas (1494): se a divisão do mundo entre as duas potências ibéricas ficara (aproximadamente) definida no Atlântico, atribuindo a Espanha os territórios situados a ocidente do meridiano que passava 370 léguas a ocidente do arquipélago de Cabo Verde, deixara em aberto a fronteira no lado oposto do globo terrestre.

[Itinerário da 1.ª viagem de circum-navegação do mundo, elaborado c.1700 e publicado no Atlas Novus (1702-10) de Heinrich Scherer. Registem-se os contornos vagos da Austrália (Nova Hollandia) e da costa Noroeste da América do Norte e a figuração da Califórnia como ilha]

A viagem de Fernão de Magalhães ao serviço de Carlos I de Espanha tinha o intuito principal de provar que as Molucas ficavam dentro da metade espanhola do mundo. A intenção da Armada das Molucas – assim foi designada a expedição – nunca foi a de circum-navegar o planeta, como usualmente se pensa, até porque isso implicaria violar o Tratado de Tordesilhas, tendo a circum-navegação sido um resultado secundário e inesperado do projecto (ver Magalhães e a viagem que Portugal tentou impedir).

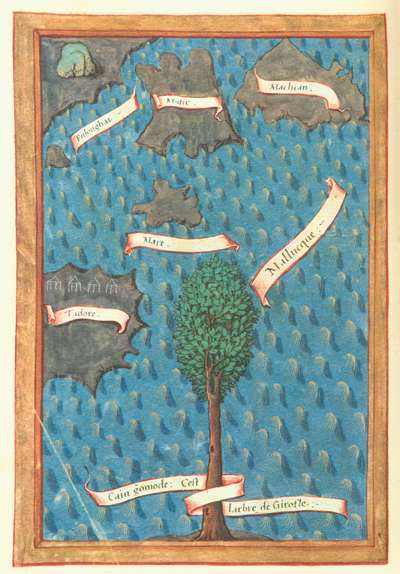

Mapa das ilhas de Banda, “onde cresce o cravinho e a respectiva árvore”, desenhado em 1521 por Antonio Pigafetta, cronista da viagem de Fernão de Magalhães

Magalhães não conseguiu provar o que pretendia, a viagem revelou-se bem mais longa e árdua do que o esperado (Magalhães dera crédito a teorias que subestimavam o diâmetro da Terra e sobrestimavam a extensão da Ásia) e, dos cinco navios com 237 homens que formavam a armada que zarpou de Espanha em 1519, apenas regressou, quase três anos passados, um navio decrépito tripulado por 18 homens doentes e enfraquecidos – mas o carregamento de 26 toneladas de cravinho embarcado em Tidore, nas Molucas, bastou para que a expedição fosse lucrativa, o que dá ideia do preço exorbitante desta especiaria.

Réplica moderna na nau Victoria, única sobrevivente da Armada das Molucas

A localização precisa da linha divisória entre Portugal e Espanha no Extremo Oriente foi assunto para anos de discussões acesas e negociações inconclusivas – os métodos para determinar longitudes com precisão ainda estavam por inventar – e, entretanto, os portugueses foram cimentando a sua posição no comércio das especiarias das Molucas. Carlos I de Espanha, que, um ano após a partida da expedição de Magalhães fora coroado Sacro Imperador Germânico, como Carlos V, concluiu que tinha assuntos mais prementes a que dar atenção na parte europeia do seu império e acabou por renunciar aos direitos sobre as Molucas.

O controlo português sobre as especiarias das Molucas nunca esteve perto de ser absoluto, pois a presença portuguesa no vasto arquipélago era ténue e o Sultanato de Ternate, de fé islâmica, não via com bons olhos as actividades dos cristãos na região. Ainda assim, os portugueses foram os principais agentes do comércio de cravinho durante algumas décadas.

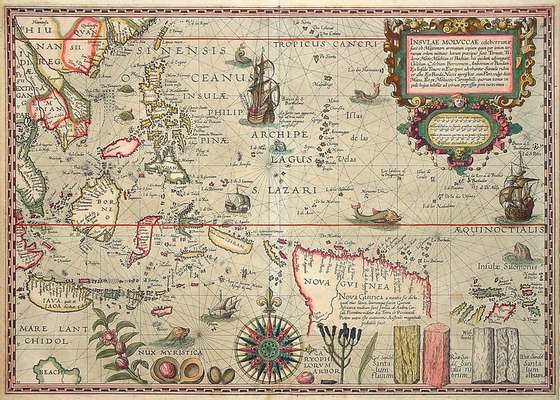

Todavia, os holandeses não estavam dispostos a aceitar a divisão do mundo entre Espanha e Portugal, até porque eram protestantes e não reconheciam a autoridade papal, e começaram a cobiçar o comércio de especiarias do Extremo Oriente. As suas ambições estão claramente expressas no mapa Insulae Moluccae celeberrimae, elaborado em 1592 por Petrus Plancius (Pieter Platevoet), que sobrepõe ao desenho das terras e dos mares entre o Sul da China, as Filipinas, a Indonésia e a Nova Guiné três mercadorias-alvo: a “nux myristica” (noz-moscada), a “caryophillorum arbor” (a árvore do cravinho) e o “santalum” (sândalo).

O mapa Insulae Moluccae celeberrimae (1592), de Petrus Plancius

As tensões entre holandeses e portugueses foram crescendo e conheceram um momento crucial com o apresamento pelos primeiros da nau portuguesa Santa Catarina, em 1602 (ver Cinco séculos de comércio livre e proteccionismo, parte 2). A Guerra Luso-Holandesa, que se estendeu de 1601 e 1663 e se travou em múltiplas frentes, chegou ao arquipélago das Molucas em 1605, sob a forma de uma frota holandesa, que escorraçou os portugueses da região

Batalha entre portugueses e holandeses por Malaca, praça-forte estratégica no comércio com o Sudeste Asiático, em 1606

Os holandeses, organizados sob a égide da recém-fundada Companhia das Índias Orientais (VOC: Vereenigde Oostindische Compagnie), percebendo que também lhes seria difícil controlar o extenso arquipélago, fragmentado entre potentados locais que se guerreavam mutuamente, foram pragmáticos e inflexíveis: identificaram as ilhas de Ambon e Ceram como sendo as mais fáceis de controlar e nelas impuseram a monocultura do cravinho e interditaram o cultivo de quaisquer outras espécies vegetais, de forma a que a população perdesse a capacidade de auto-subsistência e se visse forçada a comprar alimentos (caros) aos holandeses e a vender-lhes cravinho (barato). Nas restantes ilhas que tinham até aí produzido cravinho, os holandeses arrancaram as plantações de Syzgium aromaticum, massacraram populações e incendiaram aldeias e o cultivo da planta foi interdito sob pena de morte.

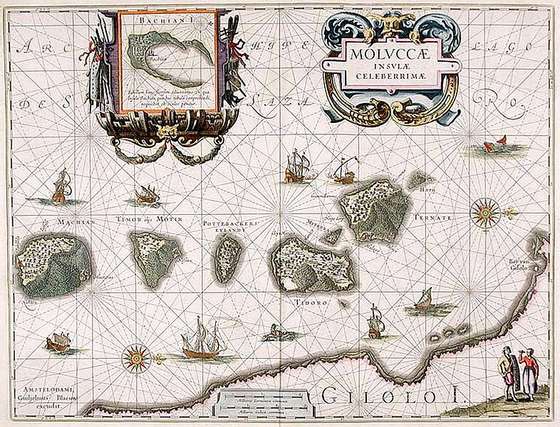

O primeiro mapa detalhado que se conhece das Molucas surgiu em 1630 e é da autoria do holandês Willem Blaeu. O mapa mostra apenas parte do arquipélago – as ilhas produtoras de especiarias – e está orientado com o Norte para a direita

Esta feroz actuação tornou os holandeses líderes do comércio de cravinho, mas não foi suficiente para assegurar o monopólio, pois a Syzgium aromaticum estava espalhada por muitas ilhas das Molucas e a especiaria era suficientemente cara para que houvesse sempre quem arriscasse produzi-la e contrabandeá-la, apesar da vigilância e do risco de punições e represálias pelos holandeses.

O mapa das Molucas por Nicolas Sanson (1683) dá ideia da constelação de ilhas entre a ilha de Celebes (hoje Sulawesi) e a Nova Guiné e das dificuldades de quem quer que pretendesse controlar a navegação e o comércio na região

A ambição monopolista holandesa desfez-se de vez em 1772, quando a acima mencionada expedição francesa enviada às Molucas por Pierre Poivre conseguiu contrabandear plantas de Syzgium aromaticum, dando início ao seu cultivo nas colónias francesas no Índico, nas ilhas Maurícia e Reunião. Em 1818, o cultivo do cravinho foi também introduzido em Zanzibar, ilha que estava então sob o domínio do Sultanato de Omã e que, no final do século XIX, se tornaria na maior produtora mundial da especiaria. Hoje, a Indonésia recuperou a posição cimeira e representa 80% da produção mundial, seguida por Madagáscar, Tanzânia (mais concretamente Zanzibar, cujo contributo declinou para 7% do total mundial), Sri Lanka e Ilhas Comores.

Noz-moscada

A noz-moscada, obtida a partir da semente da Myristica fragrans, é, como o cravinho, também originária das Molucas e tem uma história com pontos de contacto com aquela especiaria (ver De onde vêm os nomes do que comemos? Parte 12: Ninhos de fénix a as ilhas do Maluco). Era conhecida na Roma Antiga, embora fosse consumida em pequenas quantidades, dado o seu preço proibitivo. Este resultava das limitações da oferta – a moscadeira apenas crescia numa dezena de ilhotas no arquipélago de Banda – e à longa e perigosa rota até à Europa, envolvendo vários intermediários. Tal como aconteceu com a canela e o cravinho, os europeus foram mantidos na ignorância sobre a sua origem e foram os portugueses a descobrir-lhe o rasto: após ter tomado Malaca, em 1511, Afonso de Albuquerque enviou uma expedição de três navios a Banda, de onde regressaram com carregamentos de noz-moscada e cravinho.

Malaca, numa gravura incluída em Histoire générale des voyages (1750), por Antoine François Prevost d’Exiles

Foi o início de um comércio que trouxe pingues lucros aos portugueses, mas sem que estes conseguissem instalar-se nas ilhas ou dominar as transacções de noz-moscada, por não estarem em condições de desafiar os potentados locais que controlavam o comércio de especiarias, os orang kaya (“homens ricos”). Foram os holandeses a, no início do século XVII, lograr obter uma posição monopolista. Apesar de a sua primeira expedição, em 1609, ter sido rechaçada, os holandeses continuaram a assediar as ilhas nos anos seguintes com o objectivo de alcançar o controlo total do arquipélago. No final de 1620, Jan Pieterszoon Coen, que assumira em 1614 o cargo de director-geral da Companhia Holandesa das Índias Orientais (VOC, na sigla holandesa), concluiu que “para resolver este problema adequadamente, é necessário subjugar [o arquipélago de] Banda e povoá-lo com outras gentes”. Por outras palavras, para obter o controlo do comércio da noz-moscada, os holandeses não recuariam perante o genocídio.

Jan Pieterszoon Coen (1587-1629), por Jacques Waben

O assalto decisivo teve lugar em 1621 na ilha de Lontor, a maior do arquipélago, contou com o auxílio de mercenários japoneses e resultou na morte de 2500-2800 habitantes locais e na escravização e/ou deportação de 1700, com apenas 7 mortos do lado dos agressores. Muitos dos mortos entre os habitantes da ilha resultaram do suicídio dos que, vendo-se derrotados, não estavam dispostos a viver sob jugo holandês, e da fome, uma vez que, para extinguir qualquer centelha de resistência, os holandeses destruíram sistematicamente todos os povoados e campos agrícolas. As condições para o estabelecimento de plantações de noz-moscada em moldes “industriais” e em regime de exclusividade, como os holandeses sempre tinham ambicionado, estavam reunidas. Faltava um “detalhe”: a mão-de-obra. Os massacres perpetrados pelos holandeses e as privações que se seguiram tinham reduzido a população do arquipélago de 15.000 para 1000 habitantes, o que forçou os novos “donos” de Banda a importar trabalhadores da Índia, da China e das outras ilhas das Índias Orientais Holandesas.

Alegoria da Companhia das Índias Orientais, por Nikolaas Verkolje, 1702. Omissos do quadro estão, claro, a brutalidade, a escravatura e a miséria sobre a qual foi construída a fortuna e esplendor da Companhia das Índias Orientais

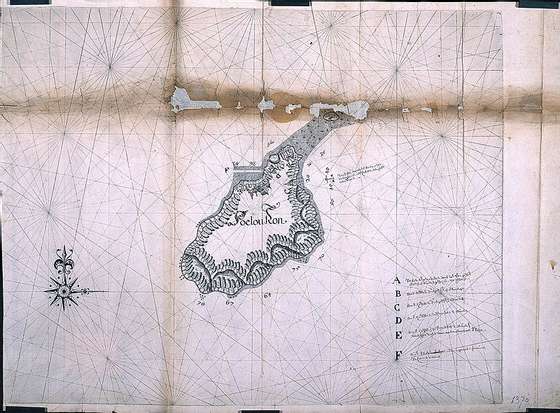

A ambição de exclusividade, que fracassara com o cravinho, foi concretizada com a noz-moscada (e o macis), pois a Myristica fragrans estava circunscrita ao pequeno arquipélago de Banda. Em 1616, os britânicos conseguiram insinuar-se em Run, uma das mais pequenas ilhas de Banda (medindo apenas três quilómetros por um), mas em 1667, pelo Tratado de Breda, que pôs termo à Segunda Guerra Anglo-Holandesa, acabaram por ceder a posição aos holandeses, em troca de uma pequena ilha no lado oposto do mundo, na foz do Rio Hudson. Esta não possuía especiarias nem metais preciosos, apenas uma incipiente colónia holandesa com o nome de Nieuw Amsterdam, pelo que os holandeses terão julgado ter-se livrado da concorrência britânica na noz-moscada por tuta-e-meia – os índios da região chamavam à ilha no Hudson “o lugar onde há [madeira para fazer] arcos” ou “Manahántaan” e a marcha sinuosa e imprevisível do mundo encarregar-se-ia de torná-la bem mais famosa do que a ilhota de Run.

A ilha de Run, num mapa de 1623

A posição dominante que a Companhia das Índias Orientais conseguiu conquistar no comércio de especiarias no seu primeiro meio século de existência gerou lucros fabulosos: durante este período as margens de lucro mantiveram-se consistentemente acima dos 70% e o retorno médio dos accionistas foi de 27% ao ano – o que significa que um investimento inicial de 5000 euros se teria convertido em 2.5 mil milhões no final do período.

No porto de Batávia (hoje Jakarta, na Indonésia), o comandante da frota que se prepara para rumar à Holanda, supervisiona as operações na companhia da sua esposa. Pintura por Albert Cuyp, c.1640-60

O monopólio holandês na noz-moscada durou até 1772, quando a já mencionada expedição francesa conseguiu apoderar-se de algumas moscadeiras, e ruiu de vez quando, durante as Guerras Napoleónicas, os britânicos assumiram o controlo do arquipélago de Banda e levaram moscadeiras para as aclimatar nas suas possessões. Foi assim que as ilhas de Zanzibar, junto a África, e Granada, nas Caraíbas, se tornaram, no século XIX, nos maiores produtores de noz-moscada.

Hoje o trio de produtores de topo são a Guatemala, a Indonésia e a Índia, embora outras fontes indiquem que Granada continua a estar confortavelmente instalada no 1.º lugar, com 40% da produção mundial. Mesmo que Granada não seja o produtor n.º 1, é o único país que ostenta uma noz-moscada na bandeira nacional.

Bandeira nacional de Granada, com uma noz-moscada madura e já aberta, sob forma estilizada, no triângulo verde do lado esquerdo

As ligações entre especiarias e História estão hoje muito esbatidas, mas não se extinguiram. Jan Pieterszoon Coen, o homem que conquistou para a Holanda o monopólio da noz-moscada, foi homenageado na sua cidade natal de Hoorn com uma estátua que tem sido alvo de pressões e manifestações em favor da sua remoção, devido à forma brutal como esse monopólio foi alcançado. Embora a maioria dos movimentos pelo apeamento de estátuas que surgiram nos últimos anos sejam revisionistas e anacrónicos, tentando impor aos eventos e protagonistas da História uma leitura e um julgamento à luz dos critérios éticos do presente, este caso é diferente: a estátua de Coen é que pode ser considerada anacrónica, uma vez que foi erguida em 1893, 264 anos após a morte de Coen, e foi, logo na época, contestada, por motivos éticos, pela revista social-democrata Recht voor Allen (Justiça para Todos).

Estátua de Jan Pieterszoon Coen, em Hoorn, Holanda, da autoria de Ferdinand Leenhoff

A pressão pública levou a que em 2011 a nota informativa no pedestal da estátua fosse suplementada com informação sobre a faceta menos gloriosa dos feitos de Coen. Note-se que não é a única representação pública de Coen e o seu nome está também imortalizado numa rua e numa ponte de Utrecht, mas a polémica tem girado sobretudo em torno da estátua em Hoorn. A autarquia empreendeu um ciclo de consulta aos munícipes e anunciou que, em função desta auscultação pública, uma decisão sobre a remoção da estátua no Verão de 2022, mas, até agora, a estátua de Coen continua no lugar.