Índice

Índice

A biologia humana e a história evolutiva do Homo sapiens têm servido para justificar programas nacionalistas, exploração colonial, invasões, genocídios ou, mais prosaicamente, quem na casa fica com o encargo de lavar a loiça e mudar as fraldas aos bebés. Porém, aquilo que é proclamado como “natural” em termos de sexualidade, estrutura familiar e hierarquias sociais e étnicas tem, habitualmente, pouco de “natural” e, muito menos, de inevitável (ver Sexo: Pecando contra a Natureza e contra Deus).

Este uso socio-político da biologia seria sempre de lamentar, mesmo que os seus fundamentos fossem cientificamente comprovados, mas acontece que a maior parte desta argumentação tem vindo a assentar em percepções flagrantemente erradas, em factos isolados e descontextualizados ou em meras especulações e fantasias, e no tremendo equívoco de ver o ser humano como se fosse apenas uma “máquina biológica” e não resultasse de uma complexa interacção entre biologia e cultura.

Mapa das “raças” europeias, elaborado em 1922 por Hans F.K. Günther, um defensor da eugenia cujas teorias serviram para fundamentar muita da política racial nazi

O estudo da natureza humana defronta-se com vários obstáculos de monta: por um lado, o conhecimento sobre o passado evolutivo do homem tem uma forte componente de incerteza e especulação e estão constantemente a surgir novos elementos que põe em causa teorias que tinham aceitação genérica há 10 ou 20 anos – quanto às que vigoravam há um século e que serviram de base a muitas práticas racistas e eugénicas ou que fundamentaram a perpetuação de situações de desigualdade de género, estão desacreditadas (o que não impede que sejam perpetuadas por políticos e activistas de pendor reaccionário). Por outro, boa parte das experiências de biologia comportamental que podem ser conduzidas para apurar a estrutura e raízes do comportamento das outras espécies não podem, por imperativos éticos, ser aplicadas a seres humanos.

O que a paleoantropóloga Sang-Hee Lee, nascida na Coreia do Sul e que lecciona na Universidade da Califórnia, em Riverside, se propõe no livro Encontros imediatos com a humanidade: Uma nova visão sobre a evolução humana é recorrer às mais recentes descobertas no seu campo para oferecer explicações a algumas perguntas que emergem naturalmente quando nos damos conta das peculiaridades físicas e comportamentais que distinguem o Homo sapiens dos outros símios e dos mamíferos em geral. O livro foi publicado em língua inglesa em 2018, com o título Close encounters with humankind: A paleoanthropologist investigates our evolving species e contou com a colaboração na redacção de Shin-Young Yoon, editor de uma revista coreana de divulgação científica em que Lee colabora, e surge em Portugal pela mão da Vogais, com tradução de Tiago Marques (em Espanha recebeu o título, mais colorido, de No seas Neandertal!).

“Encontros Imediatos com a Humanidade”, de Sang-Hee Lee e Shin-Young Yoon (Vogais)

O livro compõe-se de 22 ensaios, breves e acessíveis a quem não possua qualquer conhecimento prévio de paleoantropologia, que tentam lançar luz sobre questões tão diversas como a localização do “berço” da humanidade ou a relação entre o Homo sapiens e o Homem de Neanderthal. No texto que se segue abordar-se-ão apenas alguns destes tópicos.

O fardo de parir e criar bebés cabeçudos e desajeitados

Apesar dos progressos realizados nas últimas décadas (incentivadas por disposições legislativas como a introdução de licenças de paternidade), os homens estão ainda longe de despender tanto tempo com as crias como as mulheres, mas mesmo os homens de antanho tinham muito mais responsabilidades no cuidado dos filhos do que os restantes símios ou que os restantes mamíferos – na maioria destes, o macho apenas contribui com o esperma e depois vai à sua vida.

Acontece que, por comparação com as crias dos restantes mamíferos, as crias humanas são todas “prematuras” – o seu cérebro enorme obriga a que sejam evacuadas do útero muito antes de estarem “acabadas” e prontas para enfrentar os desafios mais elementares do mundo exterior.

Um potro é capaz de trotar ao lado da mãe algumas horas após ter nascido

Mas há mais: como os Homo sapiens vivem em sociedades muito complexas, que envolvem elaboradas relações de cooperação e a execução de tarefas especializadas, são precisos muitos anos de treino para que as crias alcancem a autonomia – já era assim nas sociedades de caçadores-recolectores, mas a “adolescência” dos Homo sapiens foi prolongando-se com a marcha da civilização, o que faz com que, no mundo desenvolvido de hoje, a dependência dos pais possa só terminar após a conclusão do doutoramento, no início da quarta década de vida.

Sendo estas crias tão indefesas e dependentes até tão tarde, teriam poucas possibilidades de sobreviver se fossem cuidadas apenas pela mãe, daí a necessidade de envolvimento do pai. Colocando a questão num ponto de vista “cínico”, o Homo sapiens macho é forçado a contribuir para a criação e educação das suas crias porque se ele empregasse a estratégia dos machos de outras espécies de mamíferos, as crias morreriam e os seus genes não seriam transmitidos. Mas aqui levanta-se um problema: como pode o macho ter a certeza de que aquelas crias são mesmo suas?

“Festa da Ordem dos Cornudos, frente ao trono de Sua Majestade a Infidelidade”: gravura francesa, c. 1815

Em The Third chimpanzee: The evolution and future of the human animal (1992), Jared Diamond confronta o Homo sapiens com os seus primos em termos de estrutura social: os orangotangos adultos são solitários; os gibões adultos vivem como casais monogâmicos isolados; os gorilas vivem em haréns polígamos, formados cada um deles por várias fêmeas adultas e um macho dominante; os chimpanzés-comuns [Pan troglodytes] vivem em comunidades apreciavelmente promíscuas de fêmeas e machos; os chimpanzés-pigmeus [ou bonobos ou Pan paniscus] formam comunidades ainda mais promíscuas de ambos os sexos”. O Homo sapiens tem, pois, a particularidade, entre os mamíferos, de viver em grupo e ser monogâmico, combinação que só tem paralelo nas gaivotas e nos pinguins.

Entre os bonobos (Pan paniscus) o sexo está longe de se limitar à reprodução, desempenhando funções tão variadas como escape para o stress e resolução de conflitos

O gibão macho tem razoável garantia de que as crias lançadas no mundo pela sua parceira são suas porque os casais de gibões vivem dispersos em florestas em que a densidade das suas populações é baixa e a probabilidade de a fêmea se cruzar com outro gibão macho e ter um “caso amoroso” não inspira preocupação, mas o Homo sapiens macho nunca sabe o que pode acontecer “em casa” enquanto está ocupado a perseguir um mamute ou no congresso dos técnicos oficiais de contas.

Sexo recreativo

Por outro lado, do ponto de vista da fêmea, há interesse em manter o macho vinculado a si de forma permanente e não apenas no período em que está sexualmente receptiva – daí ter surgido a teoria de que as fêmeas do Homo sapiens desenvolveram a particularidade, por comparação com os outros símios, de não exibirem sinais exteriores de estarem em período de ovulação – e a evolução terá levado esta ocultação de informação ao ponto de nem sequer as próprias fêmeas terem consciência de que estão em fase fértil. Deste arranjo resultou que “os seres humanos fazem sexo constantemente, independentemente dos ciclos férteis, e os homens acabam por voltar sempre às mesmas mulheres” (Lee).

No caso dos babuínos, as fêmeas fazem questão de anunciar publicamente quando atravessam o período fértil: os tecidos em torno dos genitais incham desmedidamente e ganham uma cor vermelha ou rosa intensa

Esta teoria, que defende que “a união de um homem e de uma mulher, mediada pela troca de sexo e comida, conduziu a um compromisso na evolução humana que consiste na divisão do trabalho por género, na família nuclear e no bipedismo”, implicando que “os machos cuidassem das fêmeas e da sua descendência”, foi postulada pelo antropólogo Owen Lovejoy no artigo The origin of man, publicado na revista Science em Janeiro de 1981 e tem tido aceitação generalizada. Porém, Lee, invocando investigações realizadas nas últimos 30 anos, põe em causa o modelo de Lovejoy: “Os humanos não são a única espécie a praticar sexo recreativo durante e fora do período de estro [fase fértil]. Os golfinhos e os bonobos [chimpanzés-pigmeus ou Pan paniscus] mantêm uma actividade sexual contínua, mas não têm famílias nucleares. Esse ideal de uma família nuclear é, muito provavelmente, produto do capitalismo e da economia de mercado, e não um imperativo biológico”.

Lee vai ainda mais longe ao defender que “os humanos não têm um estro oculto, ao contrário da hipótese base do Modelo de Lovejoy. As mulheres comportam-se de forma diferente, consciente ou inconscientemente, durante o período de ovulação; e os homens reagem em conformidade, consciente ou inconscientemente”.

Porém, neste ponto Lee parece ter-se esquecido de que, muito antes de haver capitalismo e economia de mercado, já existia uma fortíssima pressão evolutiva para que homens e mulheres formassem casais monogâmicos persistentes: a necessidade de cuidar de crias lerdas e sem “competências de sobrevivência” até ao fim da longa adolescência, uma dor de cabeça que não atormenta nem golfinhos nem bonobos.

No caso dos golfinhos-nariz-de-garrafa ou golfinho-roaz (do género Tursiops, que é o mais comum na natureza e que é invariavelmente o que se vê nos aquários e oceanários), as crias mantêm uma ligação à mãe durante 3-6 anos, mas ganham autonomia cedo – aos 3-4 meses já começam a capturar e comer peixe – pelo que a mãe golfinho não necessita de um parceiro com quem partilhar o fardo – e, com efeito, até à data não se recolheram provas de que, no seu habitat natural, os golfinhos machos intervenham no cuidado das crias. Quanto aos bonobos, são desmamados por volta dos 4-5 anos e começam a afastar-se das mães por volta dos 6-7 anos; as crias recebem atenções pontuais pela parte de outros machos e fêmeas do bando (aloparentalidade), o que é compreensível numa situação em que, devido à extrema promiscuidade, qualquer das crias pode ter genes de qualquer dos machos, mas a mãe é, basicamente, o único cuidador.

Bonobo fêmea e cria

Vai chamar pai a outro

Lee também contesta o argumento da monogamia subjacente ao Modelo de Lovejoy: “Tal como os outros símios machos, um humano do sexo masculino não dispõe de uma forma directa de saber com certeza se é o pai genético dos filhos que está a criar […] Tendo em conta a quantidade substancial de recursos de que as crianças necessitam para crescer, seria de esperar que mais homens tomassem medidas para se certificarem da paternidade, mas não é o caso. Assim, a paternidade parece ser um conceito cultural e não um papel biologicamente determinado. Nas relações monogâmicas, os homens acreditam que os filhos produzidos nessas uniões são seus”.

Pode, porém, perguntar-se a que medidas de comprovação de paternidade poderiam os homens recorrer antes dos testes de paternidade através da análise do DNA, que só surgiram na década de 1980 e só se tornaram expeditos e pouco dispendiosos na década de 1990. Outra forma de aferição de paternidade são os testes aos grupos sanguíneos, mas também são recentes: no início do século XX descobriu-se que os grupos sanguíneos eram transmitidos geneticamente, mas foi preciso esperar até à década de 1930 para que os testes serológicos se tornassem minimamente expeditos e acessíveis. De qualquer modo, o apuramento dos grupos sanguíneos raramente dá respostas conclusivas quanto à paternidade: por exemplo, um casal em que marido e mulher são de tipo 0 só pode gerar crianças do tipo 0, pelo que se um filho for do tipo A, a “traição” é óbvia; porém, se a mulher tiver um amante que também é do tipo 0, não serão estes testes a denunciá-lo.

A partir do momento em que as sociedades humanas ganharam alguma perspicácia e uma vaga compreensão da hereditariedade, os homens terão começado a usar um indicador prosaico e intuitivo para avaliar se aqueles que tinha como filhos eram efectivamente seus: as semelhanças físicas consigo e com os seus ascendentes. O nascimento de um bebé de cabelos louros numa comunidade inuit da Gronelândia só poderia significar que a mãe tivera momentos de intimidade com um membro da colónia viking mais próxima enquanto o esposo andara na caça à foca.

Punição pública de adúlteros, segundo os usos vigentes em Veneza no século XVII

Lee espanta-se por, “mesmo com a tecnologia actual, poucos homens se [darem] ao trabalho de realizar [um exame de paternidade], optando por acreditar que são os pais biológicos dos filhos”. Aqui, Lee revela um pensamento pouco subtil: no mundo moderno e nas sociedades desenvolvidas, o casamento assenta numa relação de confiança mútua e um marido que, numa relação estável, seja suficientemente obtuso para solicitar um teste que comprove que é ele o pai biológico dos seus filhos está automaticamente a estilhaçar essa relação e, muito provavelmente, a pôr fim ao casamento.

Não é por acaso que os testes de paternidade surgem sobretudo em situações de conflito, quando o casal se separou ou está em vias de separar-se e estão em jogo o pagamento de pensões alimentares ou heranças, ou ainda o apuramento da nacionalidade das crianças face às leis de imigração, ou quando alguém alega ser filho der alguém rico e/ou famoso para obter ganhos financeiros e de prestígio. A prática de um marido, por rotina, solicitar o teste de paternidade a cada filho nascido, seria tão intolerável como a de a mulher ter de entregar todas as semanas o telemóvel ao marido para este passar em revista as chamadas por ela efectuadas e recebidas.

Lee conclui o capítulo sobre a emergência da paternidade afirmando que “homens e mulheres são machos e fêmeas, mas também são entidades culturais para lá da biologia”. Não é exactamente uma conclusão revolucionária ou uma revelação, embora por vezes biólogos e antropólogos possam esquecer-se disso no calor das discussões.

Cópula entre babuínos-chacma (Papio ursinus)

Quem precisa de um casaco de pele?

Boa parte das convicções racistas assenta em diferenças na cor da pele, por serem as que saltam à vista até dos espíritos menos perspicazes, e não é por acaso que os termos derrogatórios usados para designar outras raças se fixam na cor da pele: “pretos”, “escarumbas”, “amarelos”, “peles-vermelhas”.

Esta obsessão com cores de pele, que, nalgumas sociedades coloniais levou ao aparecimento de complexas hierarquias assentes nas gradações entre branco e negro, impede que nos apercebamos de uma particularidade do Homo sapiens face aos outros mamíferos: fixamo-nos na pele porque podemos vê-la, por não estar coberta por pêlos, ao contrário do que se passa com a esmagadora maioria dos mamíferos e com todos os mamíferos de dimensões similares às nossas, que têm pelagens de cores diversas, mas cuja pele costuma ser de um branco rosado. Como Lee realça, os pêlos dão imenso jeito: “Criam uma barreira contra perigos como a radiação ultra-violeta, os espinhos, as presas dos animais […], estabilizam a temperatura corporal”. Na verdade, o Homo sapiens até possui uma densidade de folículos similares às de animais de dimensões similares, só parecemos pelados porque “os nossos pelos são finos e curtos”.

Que pressões evolutivas terão actuado para que o Homo sapiens tivesse perdido um revestimento que parece só ter vantagens? A resposta estará possivelmente no local de origem dos antepassados do Homo sapiens e nos seus hábitos alimentares. Há cerca de 2.5 milhões de anos, nas savanas africanas que foram conquistando terreno às florestas tropicais húmidas, em resultado de alterações climáticas, alguns dos nossos antepassados terão sido forçados a abandonar a dieta dominantemente vegetariana – que ainda hoje é a dos restantes símios – para incorporar a carne. A princípio, esta poderá ter provindo de carcaças abandonadas por predadores providos de músculos, garras e dentes mais poderosos, mas, pouco a pouco, estes antepassados, tirando partido de uma especial aptidão para trabalhar em grupo e de uma invulgar capacidade de aprendizagem, foram tornando-se em temíveis caçadores.

Os felinos das savanas africanas preferem caçar nas horas mais frescas – a pelagem tem múltiplas utilidades mas é um empecilho se se pretender correr ao meio-dia nas planícies do Quénia – e costumam capturar a presa num sprint breve, pois o seu tipo de fibras musculares é apto para arranques “explosivos” mas tem mau desempenho em provas de resistência.

Estes novos símios adoptaram tácticas cinegéticas bem diferentes das dos felinos: uma vez que estavam mal servidos de músculos, garras e dentes e os seus pés, concebidos originalmente para circular sobre as árvores, eram (mesmo depois de terem sido modificados por uma dupla arqueação) pouco apropriados para provas de velocidade no solo, apostaram em capturar as presas pela exaustão, perseguindo-as em passo de corrida sob o sol inclemente. Por vezes, os caçadores, sendo mais lentos no sprint do que a presa, poderiam perdê-la momentaneamente de vista, mas sendo capazes, graças às suas superiores capacidades de raciocínio, de seguir o seu rasto, eram capazes de encontrá-la novamente um quilómetro à frente e pô-la novamente em fuga, impedindo-a de arrefecer e recuperar as forças. Ao fim de umas horas a repetir este processo, as presas acabariam por entrar em sobreaquecimento e desfaleceriam ou ficariam, pelo menos, suficientemente debilitadas para que os caçadores humanos as abatessem com facilidade.

Terá sido assim que os nossos antepassados perderam os pêlos: a sua ausência (ou, mais rigorosamente, a sua expressão reduzida) permite transpirar abundantemente e, assim, manter o equilíbrio térmico mesmo ao meio-dia, quando os leões não conseguem melhor do que ficar espapaçados à sombra, de bocarra aberta, a ofegar. Mas o sol dos trópicos africanos não deixa de ser inclemente mesmo para quem transpira, pelo que o processo evolutivo manteve uma pelagem abundante na parte do corpo mais exposta à radiação solar quando o sol vai alto (para quem tenha adoptado a postura erecta): o topo do crânio.

Os San (também conhecidos como bosquímanos) do Deserto do Kalahari ainda usam a técnica da “caça por persistência”

Pintados de fresco

A perda da cobertura de pêlo corporal, ao deixar a pele exposta directamente à radiação ultra-violeta, criou riscos de queimaduras e outras lesões cutâneas graves para estes bizarros caçadores do meio-dia. A pressão evolutiva resolveu o problema desenvolvendo um bloqueador da radiação solar: a produção de melanina deu à pele branca rosada dos símios caçadores um tom bastante escuro, por vezes de um negro intenso. Por muito que isto custe aos supremacistas brancos, os nossos antepassados eram, provavelmente, todos negros.

Anúncio ao sabão Pears, final do século XIX

Mas a humanidade não ficou circunscrita às savanas da África tropical: a sua crescente eficácia como caçadores e a sua facilidade de adaptação a novos ambientes e situações (um produto das suas superiores capacidades intelectuais) permitiu que os nossos antepassados se fossem espalhando pelo planeta, em sucessivas vagas de migração. Aí encontraram climas bem mais nebulosos e chuvosos do que os das savanas e, na Europa e Ásia setentrionais, e, em particular, durante a Idade do Gelo, encontraram mesmo situações de escassa luminosidade durante meses a fio.

Nestas condições, a melanina, tão útil nas regiões tropicais, não só deixou de ser útil como se tornou num empecilho, já que bloqueava a passagem da radiação solar, indispensável à síntese de vitamina D que se processa nas camadas inferiores da pele. Assim, nos climas com insolação reduzida, os nossos antepassados terão perdido a melanina e readquirido um tom branco rosado. Como escreve Lee, “o mapa-mundi da cor da pele” mostra que esta segue uma gradação alinhada, aproximadamente, com a latitude, com algumas irregularidades de tom “em função de há quanto tempo a população vive naquela região e de quanta vitamina D se encontra presente na sua dieta quotidiana “ (quanto mais vitamina D for tomada por via oral menos dependente fica o organismo de a sintetizar através da exposição ao sol).

O que é mais surpreendente é quão recente na história humana poderá ser a pele pálida: Lee cita um estudo de 2015, por David Reich e da sua equipa da Universidade de Harvard, que defende que “a pele clara dos europeus surgiu há menos de 5.000 anos”. Esta hipótese parece contradizer o que se sabe sobre as migrações do Homo sapiens: estes terão chegado à Europa e Ásia setentrionais há mais de 40.000 anos e aí viveram durante a Última Idade do Gelo, que se estendeu entre 115.000 e 11.700 anos antes do nosso tempo. Como poderiam humanos de pele negra ter produzido vitamina D sob uma tão reduzida insolação?

Rotas de dispersão do Homo sapiens: os números indicam milhares de anos antes do presente

Lee sugere que a aparição da pele branca foi o resultado da descoberta e adopção da agricultura. Até então, os Homo sapiens, tal como os homens de Neanderthal (que alguns consideram uma espécie à parte e outros como uma sub-espécie do Homo sapiens), tinham uma dieta com elevada proporção de carne, que assegurava a vitamina D de que precisavam, mesmo em climas com baixa insolação. Quando o Homo sapiens se tornou sedentário e passou a obter o grosso da sua alimentação não da caça mas da agricultura, o reduzido conteúdo de vitamina D presente nos cereais, legumes e frutos terá levado, nas regiões com menor insolação, à emergência da pele clara, que facilita a síntese sub-cutânea de vitamina D.

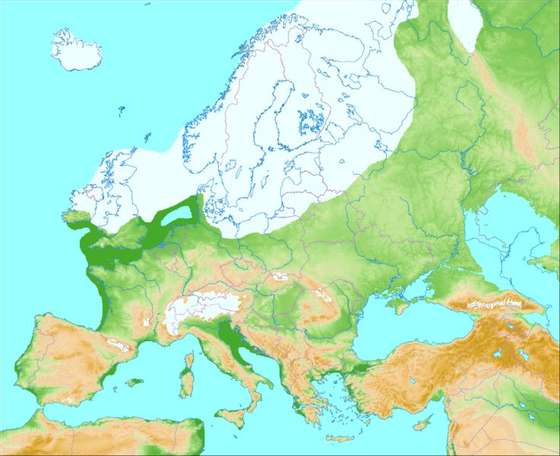

Durante o mais recente período glacial, boa parte da Europa estava coberta por uma massa compacta de glaciares (a branco) e o resto do território tinha um clima bem mais frio e nebuloso do que o actual

A confirmarem-se estas suposições e atendendo a que se estima que o Homo sapiens tenha surgido há 500.000 anos, isso significa que fomos “pretos” durante 99% da nossa existência enquanto espécie. Aqui está matéria que pode fornecer matéria para reflexão aos europeus que sugerem que as pessoas de pele mais escura devem ser devolvidas a África.