Índice

Índice

No que toca à denúncia dos problemas ambientais decorrentes das actividades humanas, Elizabeth Kolbert pode não ter uma audiência tão vasta quanto Greta Thunberg, o papa Francisco e António Guterres, mas tem a seu favor um discurso que vai além das generalidades óbvias e das exortações piedosas e bem-intencionadas (ou das acusações azedas, no caso de Thunberg) e granjeou reputação de ambientalista encartada nos meios intelectuais, graças aos artigos que, há cerca de duas décadas, publica assiduamente na revista The New Yorker e a três livros muito bem recebidos pela crítica e pelo público: Field notes from a catastrophe: Man, nature, and climate change (2006), The sixth extinction: An unnatural history (2014) e Under a white sky: The nature of the future (2021). O segundo livro, que recebeu o Prémio Pulitzer em 2015, foi publicado em Portugal no final de 2014 pela Elsinore (com o título A sexta extinção), editora que, com similar presteza, acaba de publicar o terceiro livro, com o título Sob um céu branco: A natureza do futuro, com tradução de Eugénia Antunes – a sua chegada às livrarias portuguesas não poderia ser mais oportuna, pois coincide com a 26.ª Conferência sobre Alterações Climáticas das Nações Unidas (COP26), que tem lugar em Glasgow entre 31 de Outubro e 12 de Novembro.

A capa de “Sob um Céu Branco”, de Elizabeth Kolbert (Elsinore)

Os homens brincam aos deuses

Em A sexta extinção o tema era o desaparecimento em massa de espécies em resultado da intervenção humana, em Sob um céu branco o tema são as soluções – muitas delas envolvendo tecnologia sofisticada, alguma dela ainda por desenvolver – propostas para corrigir danos ou perturbações ambientais graves de origem humana, deixando subjacente a questão de se será possível corrigir intervenções desastradas nos sistemas naturais com novas intervenções.

Eis os casos seleccionados por Kolbert:

● No final do século XIX, o Rio Chicago recebia “todos os detritos da cidade” e as suas águas eram, nalguns pontos, tão espessas “que se dizia que uma galinha podia ir de uma margem à outra sem molhar as patas”. Uma vez que o Rio Chicago desaguava no Lago Michigan, que é a principal fonte de abastecimento da cidade de Chicago, em 1900 foi construído o Sanitary and Ship Canal, que desviou o curso do Rio Chicago para a bacia hidrográfica do Rio Mississipi, que desagua no Golfo do México. A alteração de curso protegeu o Lago Michigan mas criou um novo risco: o de as carpas de origem chinesa, que já tomaram conta da bacia do Mississipi, alastrarem também à região dos Grandes Lagos, escorraçando as espécies indígenas. A fim de conter a propagação destas espécies invasoras, têm sido empregues ou propostos vários métodos, que vão de barreiras electrificadas à conversão do palato americano aos hamburgers de carpa.

Carpa-do-limo (Ctenopharyngdon idella), uma das quatro espécies de carpa que invadiram os ecossistemas fluviais da América do Norte

● As obras de regularização do curso do Mississipi – um trabalho hercúleo do US Army Corps of Engineers – com vista ao controlo de cheias, fizeram com que a carga de sedimentos transportada pelo rio diminuísse substancialmente. E, sem a deposição de sedimentos na região do delta para compensar a erosão causada pelo mar, o estado da Louisiana perde, “a cada hora e meia, […] o equivalente a um campo de futebol”. Como Nova Orleães foi construída numa zona alagadiça do delta do Mississipi, recorreu-se à bombagem para manter a cidade a seco; porém, a extracção de água faz o solo compactar-se, levando a que a cidade afunde (fenómeno de subsidência), o que requer mais bombagem para evitar que seja inundada – este círculo vicioso faz com que hoje alguns locais de Nova Orleães estejam já 4.5 metros abaixo do nível do mar.

Imagem de satélite do delta do Rio Mississipi (vegetação a vermelho)

● Devils Hole é uma formação geológica no Parque Nacional do Vale da Morte, no Nevada, que inclui um minúsculo lago que alberga a única população conhecida no mundo de Cyprinodon diabolis, um peixe de 2.5 cm de comprimento (que em língua inglesa se designam genericamente por pupfish). O Cyprinodon diabolis, cuja população tem oscilado, nas últimas décadas, entre 35 e 500 indivíduos, é considerada uma espécie “criticamente em perigo” e várias entidades estatais americanas têm vindo a monitorizá-la e a tentar assegurar a sua continuidade.

Cyprinodon diabolis

● Os corais são invertebrados (pólipos) que obtêm a sua alimentação de algas (dinoflagelados, para ser mais rigoroso) que vivem nos seus tecidos. O efeito de estufa está a causar ondas de calor nas águas oceânicas, o que faz com que as algas libertem compostos que são tóxicos para os pólipos; a fim de se protegerem, estes expulsam as algas e perdem a cor – o fenómeno é conhecido como “branqueamento do coral” – podendo sucumbir à falta de alimento se a onda de calor se prolongar. Alguns investigadores crêem que a única forma de salvar os recifes de coral é criando. através de engenharia genética, “super-corais” resistentes ao calor.

Corais no Flynn Reef, Grande Barreira de Coral

● Os sapos-de-cana (Rhinella marina), originários da América Central e do norte da América do Sul, foram introduzidos na Austrália em 1935, com o objectivo de controlar duas espécies de escaravelho que eram uma praga das plantações de açúcar de Queensland. Os sapos-de-cana não tiveram efeito significativo sobre os escaravelhos, mas aclimataram-se bem à sua nova casa e espalharam-se a outras regiões – o problema é que os sapo-de-cana possuem glândulas que segregam uma substância venenosa, causando a morte dos animais incautos que os tomem como presa, o que tem causado uma razia entre as espécies autóctones australianas (sobretudo lagartos, crocodilos e o quoll). Os métodos de controlo da população de sapos-de-cana não têm produzido grandes resultados e há quem defenda que a solução está na engenharia genética

Sapo-de-cana (Rhinella marina)

● A perspectiva de alterações climáticas e subida do nível dos oceanos em resultado do aquecimento do planeta decorrente das emissões de gases com efeito de estufa – em particular o dióxido de carbono (CO2) – tem vindo a suscitar a proposta de vários métodos de remoção de CO2 da atmosfera a uma escala maciça. Está por demonstrar que qualquer destes ambiciosos projectos de geo-engenharia seja eficaz ou que não tenha efeitos ambientais tão ou mais gravosos do que aqueles que pretende evitar.

Central eléctrica a carvão, Bełchatów, Polónia. A Polónia é o país da União Europeia cuja produção de electricidade mais depende do carvão, representando uma fatia de 74%

Metáforas demasiado boas

O prestígio que rodeia Elizabeth Kolbert está longe de corresponder aos seus conhecimentos sobre ambiente e ao seu talento como prosadora. A sexta extinção, que, além de ter sido distinguido com o Prémio Pulitzer, figurou nas listas de livros do ano de The New York Times, The Guardian, Time, Washington Post, Publishers Weekly, Library Journal, The Huffington Post, The Wall Street Journal, The Economist, Fortune, The Globe & Mail, Wired e NPR (National Public Radio) e foi finalista do Kirkus Prize e do Goodreads Choice Awards, é apenas sofrível (e desce na versão portuguesa para o patamar da mediocridade, por demérito da tradução).

Sob um céu branco enferma dos mesmos males que afligiam A sexta extinção – nomeadamente a debilidade estrutural e desequilíbrio que decorrem de os livros resultarem da reciclagem de artigos publicados em The New Yorker –, mas é ainda mais descosido e superficial. A edição portuguesa não inclui índice remissivo, o que é usual nestas paragens, mas há indícios de que este já estaria ausente da edição original, o que é invulgar em livros de divulgação científica no mundo anglo-saxónico e sugere que foi preparado sem grande esmero.

Será talvez generoso classificar Sob um céu branco na divulgação científica, já que, como acontecia com A sexta extinção, a componente científica é constantemente interrompida pelas impressões colhidas por Kolbert nas viagens que faz para entrevistar cientistas que investigam temas ambientais candentes e é polvilhada com reflexões eivadas de sentimentalismo e por citações “cultas” a despropósito.

O parágrafo de abertura de Sob um céu branco é uma boa amostra da segunda táctica: tendo o capítulo temática fluvial, Kolbert, após considerar que “os rios prestam-se a boas metáforas; demasiado boas, porventura”, deita mão, numa descarada e inepta manobra de name-dropping, a meia dúzia de frases avulsas de Mark Twain, Henry David Thoreau, Joseph Conrad, Heráclito e Crátilo, que, no entendimento de Kolbert, comprovam que “os rios podem significar destino ou a aquisição de conhecimento ou o encontro súbito com qualquer coisa que preferíamos não saber […], podem simbolizar o tempo, a mudança, até a própria vida”. Por esta ordem de ideias, um rio também pode ser uma boa metáfora para um livro e Sob um céu branco, se fosse um rio, seria o Rio Chicago no tempo em que recebia “todos os detritos da cidade”.

Chicago Sanitary and Ship Canal em construção, final do século XIX

Pode perguntar-se por que se dá Kolbert à canseira de voar incessantemente em torno do planeta (libertando muitas toneladas de dióxido de carbono) e de enfrentar climas hostis e mosquitos importunos, quando os seus artigos (ou capítulos de livro) são menos informativos e rigorosos do que as entradas na Wikipedia (inglesa) versando o mesmo assunto. Kolbert não tem formação na área de ambiente e das ciências da terra e da vida – estudou literatura em Yale – mas esperar-se-ia que tal lacuna fosse mais do que compensada pelos mais de 20 anos de experiência a escrever sobre estes assuntos…

Sem surpresa, Sob um céu branco foi tão bem recebido como o seu antecessor, com críticas favoráveis nos grandes jornais e revistas de referência (The Washington Post, The Guardian, Wired), nas revistas científicas (Nature, MIT Technology Review) e até no blog pessoal de Bill Gates, uma das figuras mais gradas do Ambientalismo Caviar, um clube que congrega a elite do showbiz, do desporto e do mundo empresarial e onde todos fazem prédicas sobre “sustentabilidade” mas ninguém dispensa o jacto privado (ver Urinar no duche não adia o fim do mundo e A caminho do Inferno, ao volante de um SUV).

Na verdade, o “eco-activista” Bill Gates possui, não um, mas quatro jactos privados – dois Gulfstream G650 (no valor de 70 milhões de dólares cada) e dois Bombardier Challenge 350 (27 milhões de dólares cada) – e é um dos principais accionistas da Signature Aviation, uma empresa de aluguer de jactos privados. Uma investigação realizada pela Universidade de Lund apurou que, só em 2017, Gates realizou 59 viagens nos seus jactos privados, emitindo 1600 toneladas de CO2, quando a emissão média anual global de CO2 de cada habitante do planeta era, em 2017, de 4.8 toneladas (Gates sai mais favorecido se a comparação for feita com os seus compatriotas: cada americano emitiu em 2017 uma média de 16.2 toneladas de CO2).

Interior de um Gulfstream G650

Em Fevereiro deste ano, Gates publicou o livro How to avoid a climate disaster: The solutions we have and the breakthroughs we need (“Como evitar um desastre climático: As soluções que já temos e os avanços de que necessitamos”), que foi recebido favoravelmente pela imprensa de referência nas áreas económica (The Economist, Fortune, The Wall Street Journal), generalista (USA Today, Wired) e científica (Science, New Scientist) e que foi alvo de edição simultânea em Portugal (Ideias de Ler). Nenhuma das soluções propostas por Gates envolvem prescindir dos seus jactos e das suas muitas mansões, casas e ranchos (embora seja previsível que o seu divórcio o prive de muitas das suas possessões terrenas). Como muitas das figuras públicas que se arvoram em defensores do planeta, Gates é uma “metáfora demasiado boa” para a hipocrisia.

Quem quer casar com o cientista?

O registo adoptado por Kolbert em Sob um céu branco segue os preceitos hoje correntes na escrita de não-ficção nos EUA e que já aqui foram expostos em artigos sobre A ascensão e queda dos dinossauros, de Steve Brusatte (ver No tempo em que o Tyrannosaurus rex era o único e genuíno rei), e Os fins do mundo, de Peter Brannen (ver Como o mundo esteve para acabar por cinco vezes).

A informação relevante é envolta em quantidades generosas de excipiente; o autor e as pessoas que ele encontra metem-se na frente do assunto; a crença de que os leitores têm capacidade de concentração limitada e se enfadam com facilidade e de que ciência deve ser “ligeira” e “divertida” leva a que o texto seja aditivado com tentativas (falhadas) de humor e alusões à cultura popularucha americana; a obsessão em providenciar “contexto humano” faz com que as ideias e os factos, em vez de serem enunciados de forma simples e clara, sejam postos na boca de um cientista enquanto abre uma lata de cerveja, descalça as botas empoeiradas ou agita um tubo de ensaio.

Kolbert pode tratar pela rama os assuntos ambientais, mas faz questão de providenciar informação detalhada sobre os cientistas que os estudam:

“Shea é um homem baixo, de cabelo grisalho, óculos de aros metálicos e o acanhamento que advém de lidar com problemas que as palavras não resolvem”.

“[Mills] trazia um boné de basebol da universidade com uma GoPro presa à pala”.

“Irons é um homem entroncado, com cabelo branco ralo e barba igualmente branca, uma espécie de Pai Natal, caso este transportasse uma caixa de pesca na época baixa”.

“Billiot é um homem corpulento, com uma voz grossa e uma barbicha grisalha”.

“Hardisty, canadiano de nascimento, é um homem alto e esguio, lembrando um cowboy”.

“Tizard é um homem franzino de cabelo branco e olhos azuis cintilantes”.

“Cooper tem cabelo castanho pelos ombros e uma risada contagiante”.

“Aradóttir é loura, tem o rosto redondo, usa óculos e, naquele dia, tinha o cabelo comprido preso na nuca”.

“Lackner, já perto dos 70 anos, é um homem elegante e em boa forma física, de olhos escuros e testa alta”.

“Wurzbacher, agora com cerca de 30 anos, é um homem magro com uma escura trunfa juvenil”.

“Keutsch é um homem entroncado, com cabelo preto e liso e sotaque alemã”.

“Keith é um homem alto e anguloso, com uma barba mais ou menos à la Lincoln”.

“Steffensen calçava um par de ténis velhos, um anoraque imundo que nem se dera ao trabalho de apertar e tinha as mãos desnudadas. Da sua barba pendiam pingentes minúsculos”.

Uma lacuna na galeria de cientistas de Kolbert: O Professor Frink

Kolbert acha relevante mencionar que Kevin Wilson, um ecologista no National Park Service, foi descrito por uma jornalista como “pançudo e severo” e concede algumas linhas à contestação do visado: “Em determinada altura, virou-se de lado para que eu pudesse ter uma visão de perfil da sua barriga. ‘Acha que isto é uma pança?’, indagou ele. Sugeri que talvez a palavra mais indicada fosse ‘barriguinha’”.

Quando chega a altura de apresentar os parceiros de Wilson nos trabalhos de investigação em Devils Hole, Kolbert detalha: “Chaudoin e Feuerbacher, fiquei a saber, eram casados. Feuerbacher contou-me que pedira Chaudoin em casamento ali em Devils Hole. Wilson levou o dedo indicador à boca, como se quisesse provocar o vómito”. Infelizmente, Kolbert não nos revela os nomes dos padrinhos dos noivos, nem a ementa do copo d’água.

A escrita e a estática

Na perspectiva de Kolbert, a aparência física dos cientistas parece ser crucial para que o leitor compreenda os fenómenos que aqueles estudam, mas o seu local de trabalho também merece atenção:

“O gabinete teria um ar completamente despido não fossem uns quantos cartoons da New Yorker sobre o universo nerd da ciência, que, confessou-me Lackner, a sua mulher recortara e emoldurara”.

“Gates veio receber-me mal desembarquei e dirigimo-nos para o seu gabinete, muito frugal e muito branco. As janelas davam para a baía e, para lá desta, ficava uma base militar: a Marine Corps Base Hawaii. A base foi bombardeada pelos japoneses alguns minutos antes do ataque a Pearl Harbor” (a associação de ideias que se desenrola nestas quatro linhas segue os moldes de um célebre anúncio a uma marca de vinho do Porto e, se prosseguida, poderia abarcar todo o universo).

Sobre o gabinete de Schrag nada ficamos a saber, mas Kolbert informa-nos de que “o cão de Schrag, Mickey, um magnífico Chinook, veio cumprimentar-me mal cheguei”.

Para que não se fique com a ideia de que os cientistas só vivem para a ciência, Kolbert traça um pitoresco quadro dos seus momentos de lazer: “Os glaciologistas bebiam cerveja e entretinham-se com jogos de tabuleiro e a ouvir a banda sonora de Buena Vista Social Club”.

E Kolbert não se ocupa apenas a descrever cientistas: um dia vai refrescar-se à piscina de Shoshone, Califórnia, onde também se banha “um homem barbudo. Para meu desânimo, quando o homem se virou, reparei que tinha duas suásticas tatuadas nas costas”.

Shoshone, Califórnia: Apesar de contar apenas com 31 habitantes, a povoação tem um posto de correios e um homem barbudo com duas suásticas tatuadas nas costas

Kolbert também faz questão de fazer o enquadramento meteorológico das suas deambulações pelo mundo:

“É uma manhã luminosa, no seguimento de vários dias de chuva”.

“Era mais um dia húmido e abafado […] Por volta do meia-dia, as ruas seriam uma autêntica sauna”.

“Num dia bonito de inverno, fui visitar [Kleutsch] no seu gabinete em Cambridge, decorado com algumas fotografias dos filhos e outras tiradas por eles”.

“Fui à Old River Control numa bonita tarde de domingo de final de inverno”.

A Old River Control Structure, num bonito dia de primavera de 2011. A Old River Control Structure é um sistema de comportas num braço do Rio Mississipi (o Atchafalaya), destinado a regular o fluxo de água e contrariar a tendência natural do Mississipi para se desviar do curso actual e passar a fazer-se maioritariamente pelo Atchafalaya

Há também detalhes apaixonantes sobre os itinerários percorridos por Kolbert:

“Chegámos à sede da paróquia, Belle Chasse, a tempo de comprarmos umas [sanduíches] para o almoço. Depois prosseguimos para o sul, pela State Route 23, a única estrada que percorre toda a costa oeste da paróquia”.

“Chegámos a Buras por volta das 15h e saímos da estrada junto a um cartaz que anunciava aventuras de pesca ao estilo cajun” – seriam os fenómenos de erosão e subsidência no delta do Mississipi diferentes se Kolbert tivesse chegado a Buras por volta das 16h e tivesse saído da estrada junto a um cartaz publicitando um stand de carros usados?

“Quando lá chegámos [a Las Vegas], era por volta do meio-dia, estava um calor de morte e obviamente que ninguém com dois dedos de testa andava na rua” – uma situação tão rara no deserto por volta do meio-dia que não poderia deixar de ser mencionada…

Quando visita Devils Hole, Kolbert explica que desde a cidade mais próxima, Pahrump, “a Devils Hole são 45 minutos de viagem por entre vegetação rasteira típica do deserto e espaço vazio”. Só a um espírito invulgarmente perspicaz ocorreria salientar que o “espaço vazio” é um dos atributos do deserto…

Na visita a Devils Hole, Kolbert fica hospedada, durante uma noite, em Las Vegas e acha indispensável brindar o leitor com uma descrição da vista do seu quarto de hotel: “Nessa noite, a última que passaria no Nevada, fiquei alojada na Strip, no Hotel Paris, num quarto com vista para a Torre Eiffel. A torre erguia-se de uma piscina, ou não estivesse eu em Las Vegas. A água tinha o mesmo tom de azul do líquido anti-congelante. Algures junto à piscina, um sistema de som produzia uma batida, latejante e surda, que me chegava aos ouvidos através das janelas do sétimo piso”.

Aqui chegada, e julgando, quiçá, ter conquistado a confiança do leitor, Kolbert aventura-se a converter os seus caprichos, os seus estados de alma e os seus borborigmos mentais no fulcro da narrativa: “Apetecia-me muito uma bebida. Mas não tinha energia para descer ao foyer, passar por Le Concierge, Les Toilettes e por La Recéption, para deparar com um faux bar francês. Pensei nos pupfish de Devils Hole, na sua caverna simulada, e interroguei-me: sentir-se-iam eles assim nos seus momentos mais sombrios?”. É duvidoso: aos peixes raramente lhes apetece muito uma bebida, talvez por passarem a vida imersos numa.

Hotel-casino Paris Las Vegas: A arquitectura kitsch inspira a escrita kitsch

Mesmo quem não partilhe com Greta Thunberg a ideia de que o apocalipse está iminente, concordará que o comportamento do Homo sapiens empurrou o planeta para uma crise ambiental sem precedentes. A gravidade da situação requereria que os divulgadores de ciência a tratassem com objectividade e rigor, não com a frivolidade e ligeireza que dominam os livros de Kolbert.

O peixe mais raro do mundo

Neste livro, Kolbert escolheu os Cyprinodon diabolis de Devils Hole como exemplo da grande extinção em massa do Antropoceno e estabelece um paralelo com outras espécies norte-americanas que foram varridas do mapa (ou estiveram à beira de o ser) nos últimos dois séculos: “Florestas que outrora pululavam de perus selvagens estavam praticamente vazias deles em meados do século XIX. O uapiti, em tempos abundante desde o Atlântico ao Mississipi, despareceu na década de 1870. Os pombos-passageiros, que formavam bandos tão grandes que chegavam a tapar o sol, foram eliminados mais ou menos pela mesma altura”. O número de bisontes, que se estima ter sido de dezenas de milhões, tinha, em 1899, caído “para menos de 650 espécimes”.

Ilustração do pombo-passageiro (Ectopistes migratorius) realizada por Mark Catesby em 1731, numa altura em que a espécie ainda era extraordinariamente abundante

Porém, tal paralelismo é completamente descabido: os pupfish de Davis Hole são, como os seus primos que foram identificados noutros micro-lagos da região, abencerragens. São resquícios de um tempo em que o clima do Sudoeste dos EUA era mais húmido e em que vários lagos, alguns deles interconectados por rios, salpicavam o que é hoje o Deserto de Mojave – o maior deles, baptizado como Lago Manly, ocupava 1600 Km2 do que é hoje o Vale da Morte. Alterações climáticas ocorridas há dezenas de milhares de anos fizeram este vasto sistema lacustre minguar e dele não sobraram mais do que micro-lagos em fendas nas rochas (e alguns charcos efémeros, que apenas surgem após chuvas fortes).

Vestígios da antiga linha de costa do Lago Manly, no que é hoje o Vale da Morte

Resultou daqui que várias pequenas populações de uma espécie ancestral de Cyprinodon ficaram encurraladas nos micro-lagos e, após milhares de anos de evolução em completo isolamento genético, foram divergindo e deram origem a diferentes espécies e sub-espécies. O mesmo se passou com outras espécies de peixes de pequenas dimensões que teriam habitado originalmente o Lago Manly; quanto às espécies de maiores dimensões extinguiram-se, por serem incapazes de sobreviver com os magérrimos recursos alimentares disponíveis nos micro-lagos.

O micro-lago de Devils Hole mede 22 x 3.5 metros

Para dar ideia de quão ameaçado está o Cyprinodon diabolis (é usualmente considerado “o peixe mais raro do mundo”), Kolbert escreve que todos os exemplares juntos pesam menos de 100 gramas (e, temendo que o leitor não faça ideia do que são 100 gramas, elucida: “é ligeiramente menos do que o peso de um hambúrguer Filet-O-Fish da MacDonald’s”). O que Kolbert não percebe é que neste caso os humanos não têm culpa da situação periclitante do Cyprinodon diabolis e dos seus primos dos desertos do Sudoeste dos EUA. Uma vez que o habitat de cada uma destas espécies é minúsculo, os seus efectivos foram sempre diminutos, mesmo em períodos favoráveis; e uma vez que estes micro-lagos são ecossistemas fragilíssimos e com condições adversas à existência de peixes (por possuírem teores de oxigénio dissolvido muito baixos), qualquer pequena perturbação de origem natural pode causar a sua extinção.

É certo que no início da década de 1970, a extracção de água para irrigação a partir do aquífero de Devils Hole fez baixar o nível do micro-lago e fez diminuir a população de Cyprinodon diabolis. A espécie deu mostras de alguma recuperação quando a extracção de água foi sustida e o nível da água em Devils Hole voltou a aproximar-se do nível original. Apesar disto e dos grandes investimentos no estudo e protecção do Cyprinodon diabolis (incluindo alimentação artificial com pequenos crustáceos, que Kolbert compara a “Uber Eats para peixes”), os seus números continuam a oscilar imprevisivelmente e estão frequentemente abaixo da centena de indivíduos.

Kolbert gasta páginas com inanidades sobre as suas deambulações pelo Nevada e o estado marital dos cientistas de Devils Hole, mas esquece-se de mencionar que há estudos que sugerem que as oscilações da população de pupfish e o seu baixo sucesso reprodutivo resultam em boa parte da sua baixa variabilidade genética, uma consequência de as populações sempre terem sido minúsculas – pode dizer-se que os pupfish do Nevada e Califórnia sempre viveram num “gargalo genético”.

Outra ameaça à continuidade do Cyprinodon diabolis é que, se for colocado num mesmo espaço com o seu primo Cyprinodon nevadensis (também em risco de extinção), ocorrem hibridizações entre as espécies e o C. nevadensis torna-se dominante – é a Natureza a demonstrar que os subtis acasos que levaram à aparição do Cyprinodon diabolis são facilmente reversíveis e que não tem especial apreço por esta sua criatura…

Cyprinodon nevadensis

Obstinação conservacionista

A eventual extinção do Cyprinodon diabolis não pode, portanto, ser vista como mais um “crime” a adicionar ao longo e sinistro cadastro do Homo sapiens. Mesmo que este nunca tivesse chegado à América do Norte, é muito provável que a situação “terminal” dos peixinhos dos desertos do Sudoeste dos EUA não fosse diferente. E mesmo que o homem quisesse colocar o Cyprinodon diabolis fora do risco de extinção, o que poderia ser feito? Não estamos perante uma espécie que já foi pujante e foi caçada desregradamente ou viu o seu habitat destruído – o único habitat que este peixe alguma vez teve mede 22 x 3.5 metros. Deverão ser construídas centenas réplicas de Devils Hole pelos desertos do Nevada e Califórnia e povoá-las com juvenis? Na verdade já se empreenderam esforços nesse sentido; alguns fracassaram, mas no Ash Meadows National Wildlife Refuge há dois pequenos tanques que recriam as peculiares condições do micro-ecossistema de Devils Hole e agora medram lá, graças a sofisticada maquinaria e ao constante zelo dos investigadores, algumas dezenas de peixes de 2.5 cm de comprimento, cada um dos quais terá custado centenas de milhares de euros ao contribuinte americano.

Tanque com Cyprinodon diabolis no Ash Meadows National Wildlife Refuge

O Cyprinodon diabolis é uma micro-excrescência temporária na frondosa árvore da vida e a sua raridade extrema decorre de uma série de acasos na história natural do Sudoeste dos EUA. O mesmo acontece por todo o planeta de cada vez que diferentes populações de uma mesma espécie ficam isoladas em “ilhas genéticas”: em alguns milhares de anos, cada pequena população dá origem a uma nova espécie ou subespécie; quando a “ilha genética” é minúscula e rarefeita em alimentos, como acontece com os micro-lagos e as grutas, essas novas espécies ou subespécies terão sempre efectivos residuais, estarão sempre numa situação de “gargalo genético” e estarão sempre no limiar da extinção.

São casos completamente diversos do uapiti, do pombo-passageiro ou do bisonte, espécies 1) cujas populações eram da ordem das dezenas de milhões (de 3000 a 5000 milhões no caso dos pombos); 2) cujo habitat abrangia boa parte do que são hoje os EUA; 3) que desempenhavam um papel crucial nos ecossistemas à escala continental; e 4) cuja extinção (ou quase extinção) pode ser inequivocamente imputada à acção deliberada do homem.

Pátio da firma Rath & Wright, em Dodge City, Kansas, numa altura em que continha 40.000 peles de bisonte americano (Bison bison). O homem branco matou quantidades colossais de bisontes pela carne, pela pele e por desporto, mas também com o maquiavélico propósito de exterminar os nativos americanos: a ideia é que, uma vez eliminado o búfalo, os índios morreriam de fome, ou, pelo menos, seriam obrigados a submeter-se e a abandonar as melhores terras

Para bem da conservação da natureza, é preciso compreender que as espécies não têm todas o mesmo valor ecológico: a eventual extinção do Cyprinodon diabolis não tem implicações comparáveis às da extinção do bisonte, do tigre-de-bengala, do orangotango ou do bacalhau. As alterações introduzidas pelo homem no planeta são vastas e profundas e há cada vez mais espécies ameaçadas de extinção, pelo que, se tratarmos todas as espécies por igual em vez de alocarmos os recursos disponíveis às espécies mais relevantes, o mais provável é que acabemos por perdê-las todas: as espécies como o orangotango porque não investimos o suficiente, as espécies como o Cyprinodon diabolis porque a espécie estava “condenada” à partida.

Tal como há médicos que incorrem na “obstinação terapêutica” – o recurso a tratamentos médicos com o único fito de prolongar a vida de um paciente sem possibilidade de sobrevivência – também há biólogos e ambientalistas que insistem em manter “ligadas à máquina” espécies “condenadas” à extinção pelas próprias condições da sua génese ou pela alteração radical do seu habitat. Alguns destes defensores da “conservação à outrance” são movidos pelo interesse próprio: estudar o pupfish de Devils Hole ou o milípede cavernícola de uma gruta na Abkhazia é o seu ganha-pão. Outros não compreendem que a vida na Terra está em constante evolução e que algumas espécies estão a surgir enquanto outras se extinguem: querem preservar a flora e fauna do planeta exactamente como são no presente, custe isso o que custar.

Há que pôr de lado visões fundamentalistas e concentrar recursos nas espécies-chave que estão ameaçadas de extinção em consequência da acção humana e que poderão voltar a ganhar pujança se esses desmandos forem revertidos ou compensados e deixar que a passagem do tempo decida o destino das espécies marginais que surgiram por acidente num charco ou numa gruta. Na década de 1970, os ânimos exaltaram-se em torno do pupfish de Devils Hole e tornaram-se populares na região autocolantes onde se li “Save the pupfish” e outros onde se lia “Kill the pupfish” – mas o mais sensato não é salvá-lo nem exterminá-lo, é deixá-lo em paz. A extrema raridade das espécies vinculadas a micro-habitats não implica que devamos mover mundos e fundos para as preservar – pode simplesmente significar que elas têm ínfimo valor no Grande Esquema das Coisas.

Pilha de crânios de bisonte, em 1892, aguardando processamento numa fábrica de Detroit, onde eram triturados e convertidos em adubo ou cola

Fé na ciência e tecnologia

Uma das personagens do capítulo sobre o branqueamento dos corais é Ruth Gates, que estudou Ciências Marinhas na Universidade de Newcastle e que ficou “deslumbrada” com os corais quando um professor explicou que estes “são animais minúsculos [que] possuem plantas ainda mais ínfimas que vivem dentro das suas células. Gates interrogava-se como tal seria possível. ‘Era uma ideia inconcebível para mim, assombrosa’”. É como um estudante de Agronomia ficar “deslumbrado” com a vaca ao ser-lhe “revelado” que o estômago dos bovinos é compartimentado.

Madeleine van Oppen, uma “geneticista ecológica” que foi parceira de Gates (entretanto falecida) num projecto de criação de um “super-coral” resistente à acidificação e à subida da temperatura dos oceanos, é hoje uma das maiores especialistas mundiais em branqueamento de corais. Afirma van Oppen que “todos os modelos climáticos sugerem que, na maioria dos recifes do mundo, as ondas de calor extremo se tornarão eventos anuais entre meados e fim deste século […] Com sorte, o mundo ganhará juízo em breve e começará a reduzir a emissão de gases com efeito de estufa. Ou talvez venha a haver um avanço tecnológico maravilhoso que resolverá o problema. […] Seja como for, precisamos de ganhar tempo. Por isso encaro a evolução assistida como uma coisa que preencherá essa lacuna”. Infelizmente, o resto do capítulo oferece detalhadas descrições das “aventuras” da autora na Grande Barreira de Coral mas nada acrescenta sobre a natureza e viabilidade técnica e financeira da “evolução assistida” dos corais ou sobre como aplacar a fúria dos grupos ecologistas quando soubessem da ideia de povoar os oceanos com corais geneticamente modificados.

Arlington Reef, Grande Barreira de Coral

Em alternativa, David Wachenfeld, o cientista que dirige o Parque Natural da Grande Barreira de Coral, sugere medidas de viabilidade e exequibilidade tão vagas como a “evolução assistida”: “usar robôs sub-aquáticos para restaurar recifes danificados, desenvolver algum tipo de película ultrafina para sombrear os recifes, bombear para a superfície água de profundidades maiores para aliviar o calor […], pulverizar o ar com gotículas minúsculas de água salgada com vista a criar uma espécie de nevoeiro artificial […] que encorajaria a formação de nuvens mais claras [?] que reflectiriam a luz do Sol […] contrariando o aquecimento global”.

Atendendo a que a Grande Barreira de Coral se estende por 350.000 Km2 (“uma área maior que a Itália”) é legítimo perguntar se todo o PIB australiano bastaria para pôr em prática estas medidas. Mas, antes disso, seria preciso averiguar 1) se seriam tecnicamente exequíveis, 2) se produziriam o efeito pretendido e 3) se não teriam inconvenientes e efeitos secundários tão ou mais adversos do que o problema que pretendem resolver. Não é preciso ser engenheiro nem biólogo marinho nem especialista em recifes de coral nem grande pesquisa e reflexão, para encontrar sérias objecções em todas elas. Se isto é o melhor que os especialistas em corais têm como propostas para os salvar, podemos dá-los como perdidos.

Corais do género Acropora: Os corais em primeiro plano foram vítimas do branqueamento, os exemplares em fundo são saudáveis

Claro que podemos sempre depositar esperança em que “venha a haver um avanço tecnológico maravilhoso que resolverá o problema”. Aliás, foi esta fé cega na tecnologia que nos trouxe até aqui. Sim, há pelo menos meio século que estamos conscientes de que o nosso modo de vida está a danificar seriamente o planeta, mas alguém há-de ter uma ideia brilhante para resolver as coisas, portanto podemos continuar a viver como sempre vivemos, consumindo cada vez mais produtos, serviços, confortos e mordomias e, inerentemente, usando cada vez mais recursos naturais, gerando mais resíduos e substituindo ecossistemas naturais por explorações agro-florestais e urbanizações. É a mesma atitude do fumador inveterado a quem é diagnosticado um tumor no pulmão mas que persiste em fumar dois maços de cigarros por dia, alegando que dentro de algumas semanas alguém há-de descobrir uma cura para o cancro.

Quem defende o recurso à geo-engenharia e a intervenções tecnológicas para corrigir desequilíbrios criados pela civilização tecnológica argumenta que os sistemas naturais já estão demasiado enfraquecidos e disfuncionais para que possam reparar-se a si mesmos, o que exclui a opção “não fazer nada”. Mas esta é uma falsa dicotomia: a escolha não é apenas entre “não fazer nada” (ou seja, continuar a viver como até aqui) ou “usar ainda mais tecnologia para corrigir os resultados indesejáveis da aplicação leviana da tecnologia”. Há uma terceira escolha, que é “viver de forma mais frugal e mais condizente com a capacidade de carga do planeta”. Mas essa poucos a querem tomar.

Extensão de coral branqueado, Grande Barreira de Coral

A banheira e a torneira

Na 3.ª parte do livro, “Nas nuvens”, que versa as alterações climáticas de origem antropogénica, Kolbert menciona a “hipótese do Antropoceno inicial”, proposta por William Ruddiman, que faz recuar a interferência humana na composição da atmosfera e no clima ao início da agricultura, há cerca de 12.000-10.000 anos, quando a desmatação e as queimadas começaram a libertar CO2 em grande escala.

Difusão da agricultura a partir do Médio Oriente, 9600-4000 a.C.

Desconcertantemente, Kolbert classifica esta primeira grande interferência do Homo sapiens no ciclo do carbono como “acidental”. Como deverá interpretar-se “acidental”? No sentido de “não deliberada”, “não premeditada”, “inconsciente”? Nessa perspectiva, com excepção das últimas duas ou três décadas, todas as acções promotoras do aumento de CO2 na atmosfera ao longo da história da humanidade podem ser classificado como “acidentais”. A hipótese de a queima de combustíveis fósseis poder alterar o clima do planeta só foi formulada pela primeira vez em 1896, pelo físico e químico sueco Svante Arrhenius; foi preciso quase um século mais para que começou a estudos climatológicos aturados comprovassem o vínculo entre queima de combustíveis fósseis e alterações climáticas; e só no século XXI a preocupação com as alterações climáticas de origem antropogénica ganhou suficiente implantação na opinião pública para que também fosse incluída nas agendas políticas.

Panorâmica do Black Country, nome dado, na década de 1840, à área das West Midlands, um dos focos pioneiros da Revolução Industrial na Grã-Bretanha. Ilustração incluída no Griffiths’ Guide to the iron trade of Great Britain, 1873

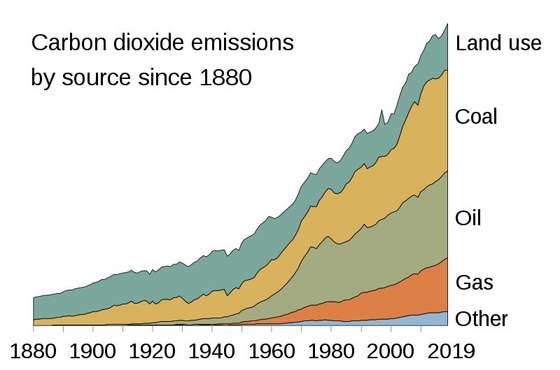

Porém, nem todos os que se preocupam com a interferência humana no clima do planeta compreendem o fenómeno – e isto aplica-se não só a muitos estudantes do ensino secundário que alinham entusiasticamente nas “greves pelo clima” como a quem já escrevia sobre o assunto antes de estes miúdos terem nascido. Quando Kolbert tenta explicar o vínculo entre as emissões de CO2 e a concentração do gás na atmosfera, os disparates sucedem-se. Começa por mencionar que, em Abril de 2020, no pico do confinamento imposto pela pandemia de covid-19, “as emissões globais de CO2 desceram cerca de 17% em comparação com o mesmo período do ano anterior”, mas que esta queda “foi imediatamente seguida por uma nova subida” e que “em Maio de 2020, os níveis de CO2 na atmosfera bateram o recorde de 417.1 partes por milhão”. Mas na linha seguinte faz notar que “as emissões [estão] em queda e as concentrações atmosféricas em alta”, o que resulta, “explica” a autora, de “as emissões de CO2 serem cumulativas”. Sim, as emissões de CO2 são cumulativas, mas, mais preocupante ainda, as emissões não estão em queda: salvo breves sobressaltos causados por guerras, pandemias ou crises económicas, a tendência foi de robusto crescimento das emissões anuais de CO2 desde o início da Revolução Industrial e assim se mantém em 2021, apesar da vã tagarelice sobre descarbonização. Aliás, Kolbert apresenta nesta parte do seu livro um gráfico que mostra isso mesmo.

Emissões de CO2, 1880-2019

O pior vem quando Kolbert tenta elucidar, com uma analogia didáctica, o paradoxo que só existe na sua cabeça: “A comparação que habitualmente se faz envolve uma banheira. Desde que a torneira esteja aberta, uma banheira tamponada continuará a encher. Se fecharmos a torneira, a banheira continuará a encher, embora mais lentamente”. Jesus de Nazaré, que, diz-se, operou muitos e variados milagres, nunca fez um como este, talvez por ter aprendido o ofício de carpinteiro, não o de canalizador.

Prossegue Kolbert, saltando, sem se dar conta, da concentração atmosférica de CO2 para as metas internacionais de restrição do incremento da temperatura média da atmosfera: “Alargando a analogia, poderia dizer-se que a banheira dos 2º C está a atingir a sua capacidade máxima e que a banheira de 1.5º C está praticamente a transbordar. É por isso que a questão do carbono é tão complicada”. Quando se possuem as capacidades de raciocínio e de exposição de Kolbert, todas as questões se tornam complicadas.

Evolução previsível do aumento da frequência de eventos meteorológicos e climáticos extremos (ondas de calor, secas e chuvadas intensas) em função do aumento da temperatura média do ar do planeta, tendo como referência-base a era pré-industrial. Projecção incluída no 6.º Relatório de Avaliação do Painel Inter-Governamental sobre Alterações Climáticas das Nações Unidas (IPCC, na sigla inglesa), publicado em 2021

Algumas ideias grandiosas e tresloucadas

O que falta a Kolbert em compreensão, é compensado pela fé na humanidade: “Sim, as pessoas alteraram profundamente a atmosfera; e sim, é muito provável que isto venha a acarretar todo o tipo de consequências funestas. Mas o ser humano é engenhoso. Tem ideias grandiosas e tresloucadas, e, às vezes, elas funcionam”.

A ideia de Klaus Lackner, fundador do Center for Negative Carbon Emissions, na Universidade do Arizona, são umas fitas de plástico incrustadas com “um pó feito a partir de milhares e milhares de contas cor de âmbar […] compostas de uma resina normalmente usada no tratamento de água e que podia ser comprada às carradas”. Quando seco, o pó absorve CO2, quando molhado, liberta-o; a ideia é que “o CO2 que fora captado na fase seca [seja] libertado na fase molhada; podia depois ser canalizado para fora do recipiente e o processo recomeçaria”. Kolbert não explica como seria o CO2 “canalizado”, nem por que processo e em que forma seria armazenado, nem onde seria armazenado, nem qual o consumo energético de todo o ciclo. A autora limita-se a escrever que, “de acordo com os cálculos de Lackner, um equipamento do tamanho de um semi-reboque poderia captar uma tonelada de CO2 por dia ou 365 toneladas por ano”. Ou 366 toneladas em anos bissextos, é fazer as contas, como dizia um futuro secretário-geral da ONU; fica-se sem perceber se Kolbert crê que precisa de explicar aos leitores que 1 x 365 = 365, ou se está apenas a zelar para que o seu livro tenha uma lombada suficientemente espessa.

Segundo Lackner, “se construirmos 100 milhões de unidades do tamanho de semi-reboques, conseguiremos mais ou menos equilibrar a coisa”. 100 milhões é um número intimidante? Ora, retorque Lackner, “o iPhone é apenas comercializado desde 2007 e, entretanto, já há quase mil milhões em utilização”. Seguindo este raciocínio, todas as pessoas que possuam uma torradeira eléctrica em casa irão provavelmente comprar o novo Tesla Roadster.

Na central geotérmica de Hellisheiđi, na Islândia, opera um projecto da empresa Climeworks que usa a energia geotérmica para remover CO2 do ar e o converte em carbonato de cálcio, que é armazenado no subsolo

Frank Keutsch, “um dos principais cientistas do Programa de Investigação em Geo-Engenharia Solar de Harvard”, é tão engenhoso quanto Klaus Lackner e propõe, não remover CO2 da atmosfera, mas contrariar o seu efeito, lançando quantidades colossais de dióxido de enxofre na estratosfera, onde se transformaria em gotículas de ácido sulfúrico, que “permanecem na estratosfera durante alguns anos e reflectem a luz do Sol de volta para o espaço”, baixando assim a temperatura da Terra. Aos cobardolas e profetas do Apocalipse que invoquem o risco de chuvas ácidas ou de danos na camada de ozono, Keutsch responde que estes são “males que já conhecemos”. Mas, prevendo alguma resistência à ideia de envolver o planeta numa nuvem de ácido sulfúrico, Keutsch explica que qualquer tipo de partícula reflectora que se introduza na estratosfera (fazendo com que o céu fique branco, o que explica o título do livro) reduz a quantidade de energia que chega à Terra, e que “o melhor material possível é provavelmente o diamante […] A ideia de que é um material caro não me diz muito. Se tivéssemos de fazer isto em grande escala, porque resolve um grande problema, arranjaríamos maneira de fazê-lo”. Talvez a Cartier ou a Bulgari estejam dispostas a fornecer os milhões (milhares de milhões?) de toneladas de diamantes necessários, em troca da colocação de alguns outdoors na estratosfera, dirigidos à clientela abastada que frequenta os voos da SpaceX, da Blue Origin e da Virgin Galactic.

A comunidade científica está sempre a reclamar junto dos governos para que estes aumentem o investimento em ciência, mas perante as soluções concebida por Klaus Lackner e Frank Keutsch, fica-se com a impressão de que alguns investigadores recebem dinheiro a mais.

Monte Tambora, Ilha de Sumbawa, Indonésia. A erupção deste vulcão em 1815 projectou na atmosfera e estratosfera cerca de 40 quilómetros cúbicos de materiais, com um peso estimado de 10.000 milhões de toneladas, causando uma queda média de 0.5º C nas temperaturas do Hemisfério Norte, justificando que 1816 ficasse conhecido como “O ano sem Verão”. Este evento tem inspirado os geo-engenheiros a propor a injecção de partículas na estratosfera em grande escala como forma de contrariar o aquecimento global

A proposta apresentada na revista Science, em 2019, por Jean-François Bastin e outros investigadores suíços é muito menos espectacular do que os projectos de Lackner e Keutsch e recorre a uma “tecnologia” antiga, amplamente testada, barata (pelo menos quando comparada com diamantes) e de baixo risco: árvores. O artigo estima que “a plantação de um bilião de árvores poderia extrair 200.000 milhões de toneladas de carbono da atmosfera ao longo das próximas décadas”. O inconveniente é que tal requereria florestar 9 milhões de quilómetros quadrados – o equivalente à superfície dos EUA. Kolbert exprime reservas quanto a esta solução: “as árvores são escuras, portanto, se uma tundra, por exemplo, fosse convertida em floresta, a quantidade de energia absorvida pela Terra aumentaria, o que […] seria contraproducente para o objectivo que se pretende atingir”. Porém, Kolbert sugere uma maneira de contornar este problema: “engendrar geneticamente árvores mais claras […] Tanto quanto sei, ninguém avançou ainda com esta ideia”.

Há uma boa razão para que ninguém o tenha feito ainda: o facto de todas as espécies de árvores serem escuras não é fruto do acaso. A cor verde-escura das folhas é a que maximiza a absorção de radiação e a fotossíntese. Uma árvore de folhas claras seria tão ineficaz do ponto de vista da produção fotossintética que fixaria menos carbono do que aquele que libertaria pela respiração – e não seria viável. Quando se tem um conhecimento superficial da Natureza, é fácil ter ideias para a “melhorar”…

Embora a Floresta Negra (na foto) seja a única a ter recebido tal nome, a bem dizer, todas as florestas são negras, ou, pelo menos, verde-escuras

O historial da humanidade na manipulação dos sistemas naturais está cheio de resultados inesperados e desastrosos e é frequente que muitas das medidas tomadas para os corrigir se revelem ineficazes ou tenham efeitos secundários igualmente inesperados e desastrosos. A verdade é que, apesar da presunção de alguns cientistas, empresários e governantes, a ciência continua a ter imensas lacunas no conhecimento dos sistemas naturais e a complexidade e subtileza do funcionamento destes continua a ultrapassar largamente as capacidades dos modelos matemáticos. Kolbert convoca duas visões opostas sobre a capacidade do Homo sapiens para moldar o planeta e as suas criaturas de acordo com as suas conveniências. Uma é a de Stewart Brand, que tem pugnado, através de uma constelação de livros, revistas, fundações e think tanks, por um ambientalismo tecnológico e interventivo, e que proclama: “somos deuses e temos de ser bons nisso”. O sociobiólogo Edward O. Wilson responde-lhe: “Não somos como deuses. Não somos ainda sencientes ou inteligentes para sermos o que quer que seja”.