O Partido Popular Europeu pediu ontem, formalmente, a demissão de Jeroen Dijsselbloem da presidência do Eurogrupo. Em causa continuam as suas declarações sobre mulheres e aguardente, que todos consideram infelizes. Independentemente dessa infelicidade, poucos foram os que quiseram discutir a substância das palavras. Mas, ao contrário do que muitos pensam, mesmo na substância, Dijsselbloem não tem razão.

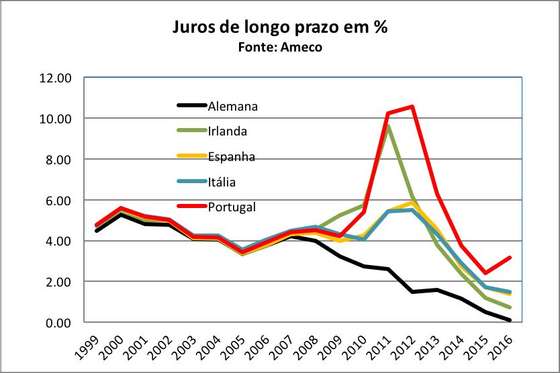

Não tem razão por dois motivos. Em primeiro lugar, por causa da moral implícita nesse discurso do vivermos acima das nossas possibilidades. Se nos abstraíssemos de qualquer carga moral, seria um facto praticamente incontestável que, como país, vivemos acima das nossas possibilidades — os nossos défices externos, bem como a dívida externa acumulada, confirmam-no. Só que, neste caso, não nos podemos abstrair da carga moral. Foi Dijsselbloem que falou do carácter calvinista da sua mensagem quando se justificou. Em segundo lugar, está também implícito que, se se deixar de esbanjar dinheiro, ficam os problemas resolvidos, o que é falso. Se assim fosse, a austeridade era a solução para os nossos problemas. E, se é verdade que a austeridade eliminou os nossos défices em geral e o défice externo em particular (condição necessária para sairmos da crise), também é verdade que o crescimento económico não deixou de ser medíocre. Sem um crescimento económico robusto, será muito difícil reduzir para valores sustentáveis o rácio da dívida pública sobre o PIB. Pior, será impossível fazê-lo rapidamente, de forma a estarmos rapidamente a salvo de constrangimentos externos.

É um lugar-comum dizer-se que sem investimento não há crescimento. E, como o investimento tem de ser financiado, a poupança tem um papel crucial. Por isso, as baixas taxas de poupança portuguesas são importantes. Mas daqui não se pode concluir que os portugueses vivem ou têm vivido acima das suas possibilidades. É verdade que, entre 1995 e 2011, os défices externos foram uma constante, o que significa que a poupança não foi suficiente para financiar o investimento, mas também é verdade que as famílias sempre mantiveram uma capacidade líquida de financiamento positiva.

No gráfico em baixo, retirado de um livro acabado de publicar ― Poupança e Financiamento da Economia Portuguesa, da autoria de uma equipa de economistas liderada por Fernando Alexandre e da qual faço parte ― podemos ver que a responsabilidade pelo défice e endividamento externo recai inteirinha sobre o Estado e as empresas. Ou seja, não foi o sector das famílias, como um todo, o responsável pelo nosso endividamento externo. As famílias portuguesas viveram sempre dentro das suas possibilidades. Não são elas as culpadas pelo endividamento português. Aliás, o endividamento das calvinistas famílias holandesas, em percentagem do PIB, é duas vezes superior ao das esbanjadoras famílias portuguesas.

Não pretendo, de forma alguma, diminuir a importância de aumentar a poupança. Pelo contrário, é uma condição necessária para um crescimento sustentado. Apenas pretendo deixar claro que um discurso moral sobre o comportamento dos portugueses é deslocado.

Como o gráfico demonstra, é especialmente importante olhar para o comportamento das empresas e do Estado. Quanto a este último, podemos dar como adquirido que já todos perceberam que tem de deixar de ser um sorvedouro de recursos. Afinal, temos um governo apoiado por toda a esquerda que afixa cartazes a celebrar o défice mais baixo da história democrática portuguesa.

Mas não vale a pena fingir que não temos um problema com o sector das empresas: apesar de o seu investimento ter vindo a cair desde o ano 2000, a sua poupança caiu ainda mais até 2008, traduzindo-se numa capacidade líquida de financiamento cada vez mais negativa. Só em 2011 as empresas pouparam mais do que investiram. Grande parte da nossa dívida externa decorre directamente deste facto. E, como se demonstra no livro citado, essa capacidade de financiamento negativa resultou em grande medida do pagamento de juros e de dividendos. Na verdade, a correlação entre dividendos e juros pagos era superior a 70%. Seria fácil, mais uma vez, falar em termos morais e dizer que foram as empresas, ou os empresários, que viveram acima das suas possibilidades. Em alternativa, podemos ser racionais, olhar para a estrutura de incentivos e perceber que a fiscalidade favorece o endividamento e reduz os incentivos ao reinvestimento. Tanto assim é que a Comissão Europeia, no seu relatório do ano passado sobre Portugal, na sua recomendação nº 4, aconselha a “tornar o regime de fiscalidade das empresas menos propício ao recurso ao endividamento”. É verdade, como nota o livro, que o Orçamento do Estado de 2017 já deu passos nesse sentido e que parte desse enviesamento já foi corrigido, mas ainda não totalmente.

Nos parágrafos anteriores, falo das empresas não financeiras. Mas, neste assunto, também não devemos ilibar as empresas financeiras. No último programa das Conversas Cruzadas, referi que o investimento em Portugal tem sido muito pouco produtivo, ou seja, pouco gerador de crescimento, e que os bancos tinham falhado a sua missão. O outro comentador residente, o Álvaro Santos Almeida, sugeriu que eu fosse ler o que dizia o FMI sobre Portugal nos seus primeiros Country Reports. Como sou bem-mandado, fui ver. No relatório de 2000, podemos ler o alerta para a baixa eficiência do investimento em Portugal e, no relatório de 2001, podemos ler que os créditos bancários estão concentrados na construção e imobiliário e que, caso o crescimento pare, os bancos não estão suficientemente diversificados. O aviso estava lá, mas a realidade foi ainda pior.

Como explica Fernando Alexandre, numa entrevista ao Jornal de Negócios, os bancos, ao concentrarem os seus investimentos em empréstimos para os quais existiam colaterais físicos, evitaram avaliar projectos de investimento. E os incentivos das políticas públicas também foram nesse sentido, por exemplo, através das parcerias público-privadas. Assim, não financiaram os mais rendíveis, ou seja, os que tinham maior potencial de crescimento. A consequência foi uma economia estagnada. Adicionalmente, como é sabido, as grandes imparidades bancárias estão concentradas nestes sectores. Ou seja, não basta resolver o problema dos balanços dos bancos, é mesmo necessário que o sector bancário mude profundamente de modus operandi.

Concluindo: temos problemas no sector empresarial e no sector financeiro. Não o discuti neste artigo, mas discuti-o em outros: temos também problemas nas entidades reguladoras, que funcionam como uma porta giratória de interesses, sendo bastante eficazes a garantir que nenhuma reforma importante é aplicada. Temos também um Estado capturado por interesses privados, onde, por exemplo, se legisla à medida dos clientes dos grandes escritórios de advogados. E, com este panorama, ainda se queixam que um tipo se meta nos copos?

P.S. – Este Domingo, pela primeira vez, o Dia das Boas Acções chega a Portugal. Trata-se de um movimento global que começou em 2007. Vai ter lugar no Porto, na Praça dos Poveiros/Jardim de São Lázaro, organizado por voluntários, entre os quais a minha amiga Ana Baldaia. Muitas instituições vão estar presentes, desde o Instituto Português do Sangue, à Liga portuguesa contra o Cancro, passando pela Cais e a Terra dos Sonhos. Também a Federação Portuguesa de Futebol é parceira do evento. Dizem-me que a diversão é garantida. Apareça.