Farão agora exactamente 70 anos: em 22 de Julho de 1954, o sub-chefe Aniceto do Rosário, de vigília à ameaçada fronteira de Dadrá-Nagar Aveli, no Distrito de Damão da antiga Índia Portuguesa, foi morto por um grupo de assaltantes pertencente a um partido separatista de Goa. Foi a primeira vítima, dentre as forças militarizadas portuguesas, da incompreensão do Salazarismo face aos novos tempos de descolonização que se anunciavam. No dia seguinte viria a falecer o guarda Fernandes, também atingido no ataque.

Aniceto do Rosário

Aniceto foi condecorado postumamente; o seu corpo jaz hoje no cemitério de Damão, tristemente desacompanhado — tendo o filho pedido recentemente ao Estado Português, como é seu legítimo direito, a sua transladação para Portugal. Por cumprir.

Depois deste “ensaio” na Índia, os processos tendentes à decolonização dos territórios luso-colonais foram crescendo: seguir-se-iam o “entreacto” do assalto ao navio Santa Maria – Santa Liberdade (Janeiro de 1961) dirigido originalmente para Luanda; as tremendas carnificinas do norte de Angola (Fevereiro de 1961); o começo da guerra do “Ultramar-Colonial-de-Libertação” em Angola (com envio sucessivo de tropas ao longo de 1961-62); a invasão-anexação-aquisição-libertação de Goa, Damão e Diu (Dezembro de 1961) pela União Indiana; e o início das guerras independentistas na Guiné-Bissau e em Moçambique, entre 1963 e 1964.

Há que entender bem o que esteve e estava em jogo na então Índia Portuguesa, ente 1954 e 1961, para compreender o que se passou nas fases sequentes. É que, para mais, esta fase histórica e esta região ultramarina é habitualmente esquecida, ou pouco analisada, dentro do tema que abordamos, por aquele que se dedicam a ele.

Foi então evidente que o Salazarismo estava por completo anquilosado numa visão colonial tradicionalista, retrógrada, fixada e institucionalizada um quarto de século atrás. Acresce o seu desconhecimento sobre a IP, que levou a que esta também fosse incluída no Acto Colonial, quando, ao contrário, Goa, Damão e Diu eram territórios com uma história e um processo social, cultural e religioso bem distinto dos das situações das colónias africanas – bem como, de outro modo, diferente dos casos de Macau e de Timor. Eram de facto, e de um certo modo, um “Estado” (1), com personalidade institucional e cultural, congregando uma comunidade e uma elite católica e hindu muito significativa, sedimentada, culta e preparada para governar, numa possibilidade de autonomia que a “Metrópole” poderia facilmente ter então compreendido e concedido. A maior parte dos dirigentes locais eram goeses… numa visão aberta, quase teria bastado substituir o governador português por um goês.

Missa por alma de Aniceto do Rosário e António Fernandes na Basílica de Bom Jesus

A incompreensão – e sobretudo o fechamento às novas realidades internacionais — do governo português da época face à necessidade de encetar uma negociação política com a União Indiana, no caso da Índia Portuguesa, passou por cima de toda esta realidade local específica – apelando antes, de um modo que por vezes foi histérico, e sempre em atitude ultranacionalista, à suposta “portugalidade” da Índia Portuguesa.

A situação relativamente análoga das possessões francesas no Industão, que foram cedidas pelo Estado Francês à União Indiana na década de 1950 (2), poderia ter iluminado o governo português para uma solução negociada, aceitando a possibilidade desta opção.

A União Indiana de Nehru que sempre apelara ao direito à autodeterminação dos povos, era ideologicamente de base pacifista, pretendendo então de Portugal uma “devolução” que, devidamente negociada, poderia ser faseada, gradual — criando-se um governo local goês com forte autonomia, preservando as instituições de defesa da língua e cultura portuguesas, etc. – enfim, mantendo possivelmente todos os elementos estruturantes da identidade Goesa (aqui simplificamos, não referindo a identidade Damanense e a Diuense, mas ela existia também, e ainda existe, persiste e resiste).

Essa “dita “devolução” era na realidade artificiosa, no fundo falsa, pois, tal como o território de Macau “devolvido” nunca pertencera a uma China unificada, também os territórios da Índia Portuguesa nunca tinham pertencido a uma Índia unificada); mas esta é outra questão, aliás impossível de colocar nestes termos naqueles tempos de “ventos de mudança” histórica acelerada…

O problema, para além da caturrice e visão pessoal, envelhecida ou esclerosada, de Salazar (então já com 70 anos), era o da própria estrutura e essência do regime do Estado Novo, sedimentada numa ideologia Nacionalista ferrenha – que se reflectia negativamente na (falta de) visão da “questão colonial”.

A reacção do governo português à pretensão-proposta indiana de reaver o EPI

A actuação que o salazarismo então promoveu, face ao problema que a União Indiana suscitava, e fechando-se a qualquer possibilidade de negociação, foi desenvolvida nos planos diplomático e jurídico. Por um lado, Salazar procurava reforçar alianças internacionais e confirmações de apoio de países como o Reino Unido no caso – aspecto sempre delicado no contexto global de “fim de colonização” da época – por outro, e no quadro do tribunal internacional de Haia, procurando fazer vingar a legitimidade da presença e posse histórica portuguesa da Índia, a partir da ocupação violenta de Dadrá e Nagar-Aveli (no hinterland de Damão) em 1954 – o que, se foi conseguido em parte, pela sentença do tribunal (que reconheceu em 1960 o “direito de passagem” de Portugal no acesso ao enclave ocupado), não se revelou eficaz do ponto de vista da realidade operacional, a de conseguir reaver aquelas áreas já ocupadas pela União Indiana.

De facto, com esta sentença, a instância de Haia nada adiantou no terreno: reconhecendo, embora de modo indirecto, a posse de Portugal sobre aqueles minúsculos territórios, não permitiu na prática que retornassem a Damão – mantendo-se com um governo autónomo até 1961.

A par de tudo isto, o governo português encetava um maior investimento “neo-colonizador” adentro de Goa, justificativo da sua presença, com a acção pragmática e de sentido prático e operativo por um novo Governador nomeado, o militar e engenheiro Vassalo e Silva, trabalhando no EPI desde Dezembro de 1958.

Este governador desenvolveu de forma acelerada a construção e modernização de infraestruturas nos 3 territórios, nomeadamente na rede viária e de comunicações (com os 3 aeródromos para o operar da TAIP – Transportes Aéreos da Índia Portuguesa, criada em 1955), bem como a actuação em áreas como a da educação, procurando incentivar o ensino e a difusão da língua portuguesa e até do concanim, língua local de Goa. Tudo isto, na perspectiva de reafirmar e actualizar a presença lusitana – mas seria tarde demais…

Ao mesmo tempo, o reforço militar em Goa foi nesta década dos anos de 1950 meramente simbólica, com envio de poucos militares, e de equipamentos e armamento desajustados ou envelhecidos, o que traduzia bem a descrença do governo central de Lisboa face à hipótese de qualquer resistência militar útil.

A “apagada e vil tristeza” da invasão militar de Goa, Damão e Diu (e Simbor) em Dezembro de 1961

A tragicomédia que ocorreu no EPI e em Portugal em Dezembro de 1961, quando as esmagadoras e numerosas forças militares da Índia invadiram os três territórios de Goa, Damão e Diu em simultâneo, impondo a ocupação efectiva num par de dias, exprime bem quer as características repressivas e ideológicas do salazarismo, quer a sua incapacidade para entender o momento histórico que se vivia, com o seus factos e consequências, de um modo sério.

O governo português ocultou as informações reais sobre a invasão, criando nos dias cruciais do conflito uma narrativa fantástica, de estar a acontecer um processo de “resistência ou morte” no EPI – como Salazar exigira de resto ao desafortunado Vassalo e Silva, em telegrama sucinto e duro, em que só aceitava “vitoriosos ou mortos”, ordem de que o general se queixaria a amigos, mais tarde, com o desabafo “…aquele telegrama…!”

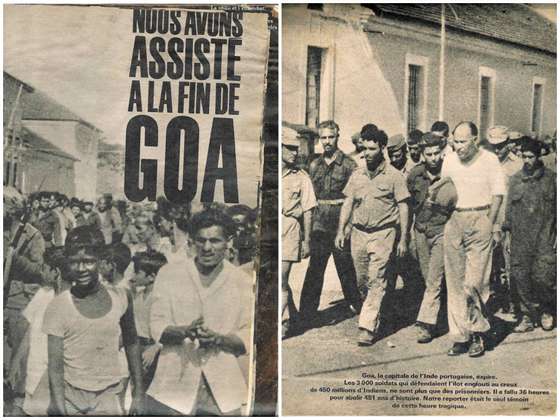

A reportagem da Paris-Match sobre a queda de Goa

Por outro lado, se em Goa houve uma retirada gradual das tropas portuguesas para a capital de Pangim-Panaji, onde a rendição ocoreu pouco depois (a par com a saga do pequeno navio de guerra, o aviso Afonso de Albuquerque, ainda ripostando aos cruzadores indianos, nas águas frente à cidade, até, bombardeado e avariado, encalhar na praia, com tripulantes feridos), já em Damão e sobretudo em Diu, sem comunicações possíveis com Goa, não sabendo o que se passava, honve as tentativas de reacção por parte das forças militares (em Diu), com a única lancha armada a disparar sobre os aviões de ataque, ao largo da fortaleza, até à morte do oficial naval que a comandava…o último acto desta “ópera” correspondeu à ocupação de Simbor, um minúsculo enclave costeiro e fortificado nos arredores de Diu, cuja existência nem sequer seria conhecida pelos invasores indianos, e que só muito depois lembrada, foi entregue pela guarnição…

Recordo, numa visita que fiz a Cochim em 1989, à base naval donde partiram muitos dos navios para a invasão de 1961, durante a recepção que nos acolheu, da hesitação dos oficiais que connosco confratrenizavam, entreolhando-se, até nos dizerem – “temos no nosso museu um troféu dessa acção, querem vê-lo? Não queremos ofender os vossos sentimentos nacionais…” – e lá nos levaram, depois de lhes darmos a entender que não ficaríamos sentidos, a ver a a apodrecida e esfarrapada bandeira portuguesa, retirada do Afonso de Albuquerque, triste documento de uma luta tão inútil como desigual.

No final deste acto fatídico (e decerto evitável) de Dezembro 1961, houve a fuga de civis goeses e portugueses por mar e ar, houve a prisão da tropas, com soldados e oficiais, em campos de concentração cuja situação, penosa se prolongou estupidamente por muitos meses, por via do agastamento vingativo de Salazar, em encarar a sua existência, já que deviam todos ter morrido… e, claro, houve o corte completo de relações até ao 24 de Abril de 1974, entre os dois países.

E Depois do Adeus… até uma Goa Independente?

Quando o governo português reatou as relações diplomáticas entre Portugal e Índia, em Dezembro de 1975, reconhecendo a posse do antigo EPI pela República da Índia, estava a levar a cabo um acto formal necessário, mas que apenas “em teoria” foi acautelado pela exigência minimamente justa de garantir a possibilidade (que a partir de então se poderia ter negociado decerto) de dar continuidade, ou de criar, um apoio estruturado e legítimo à cultura indo-portuguesa, e/ou Goesa, Damanense e Duiense.

Este apoio, que deveria ter-se desenvolvido a partir daí, com a criação de um sistema de instituições apoiadas pelo estado português, com escolas da língua e da cultura portuguesa – como a França soube e pôde fazer nas suas antigas possessões indianas, com os centros culturais – (pois a França, sem referendo, viu-se obrigada a reconhecer a ocupação “de facto” dos “Comptoirs de l’Inde”) – nunca foi concretizado na prática, ao contrário do que estipulava o respectivo artigo do tratado de 1975: “Será concluído o mais brevemente possível um acordo cultural entre Portugal e a Índia. As Partes Contratantes acordam em tomar medidas para desenvolver contactos no campo cultural e, em particular, na promoção da língua e cultura portuguesas e na conservação de monumentos históricos e religiosos em Goa, Damão, Diu, Dadrá e Nagar Aveli”.

Perdeu-se paulatinamente a oportunidade que ainda havia, catorze anos depois da invasão de 1961: não trabalhar desde então, em conjunto com a Índia neste campo, foi um erro, ou mesmo um (involuntário) crime cultural, que sacrificou a língua e a cultura portuguesas em Goa, Damão e Diu…mas também é facto que a Índia nunca encorajou o tema do reforço cultural da presença portuguesa no subcontinente. Sempre procurou, na relação Portugal-Goa, tudo dirigir e estabelecer contactos centrados / a partir da capital Deli.

De resto se formos objectivos, e não politicamente correctos, o acto da invasão – libertação, aquisição, ocupação, tomada, etc, da India sobre o EPI não terá sido um acto de imperialismo neo-colonial, mascarado, pela hábil condução político-diplomática da “maior democracia do mundo”, no contexto internacional super favorável da descolonização global, como um acto de libertação? O governo militar imposto foi logo em 1961 atribuído pela Índia a militares siks, a classe guerreira por excelência da Índia. Recordo os testemunhos dos militares indianos, aquando e logo no momento da ocupação, estranhando a recepção que receberam pela população ser modesta e feita com pudor – e nos tempos seguintes, assistiram espantados à contínua e caridosa ajuda da população goesa aos soldados portugueses nos campos de prisioneiros.

Segundo Adriano Moreira, para quem a Índia Portuguesa poderia ser um país autónomo (como o pequeno Mónaco), a atitude da União Indiana em 1961 foi comparável à da invasão de Timor, levada a cabo em 1975 por um país, a Indonésia, que era então uma ditadura militar, e que foi um acto então condenado pelas instâncias representativas do Ocidente.

De facto Goa, com a sua identidade geográfica, com os seus recursos e riquezas naturais, com o potente factor do turismo, e sobretudo com a base política, social e cultural assente numa longa tradição histórica de autonomia e de personalidade específica – bem antiga, que remonta a muito antes dos portugueses lá chegarem em 1510 – poderia resultar como um excelente estado separadamente da Índia, e continuar a constituir um território com vida própria e não dependente do vizinho envolvente.

Mas enfim, não pretendo enfurecer aqueles que decerto poderão pensar doutro modo, e poderão achar esta ideia absurda, até ofensiva.

A questão de Aniceto do Rosário

O que realmente pretendo, e com isto regresso ao tema do início do texto – é contribuir para que seja feita justiça à vida e ao sacrifício de Aniceto do Rosário, não por qualquer vertigem nacionalista serôdia, mas pela dignidade no seu serviço ao País, que soube com hombridade assumir no momento crítico — e lhe custou a vida.

O Estado Português, através do Ministério da Defesa, e com base no Estatuto do Combatente, tem agora a obrigação ética e institucional de o Homenagear.

O Museu dos Combatentes em Lisboa alberga um espaço, de elevada dimensão simbólica e histórica, dedicado a Aniceto do Rosário, com a sua fotografia e outros elementos pessoais e familiares, oferecidos ao Museu pela família para esse propósito.

Em 1961, os seus restos mortais, que estavam depositados em Dadrá, foram transladados para o cemitério de Damão Pequeno, no Forte de São Jerónimo, com a celebração de uma cerimónia solene, no local onde se encontram ainda hoje – isto sem apoio por parte do Estado Português, ou do governo local, tendo a família arcado com as despesas.

Passadas muitas décadas, já não há membros da família a viver em Damão que possam assegurar a manutenção adequada e digna da campa de Aniceto do Rosário – tendo ao que sei sido pedida por seu filho, ao Estado Português, a respectiva transladação (3).

Esperemos que essa transladação seja efectivada, para bem da dignidade do nosso País e da sua comunidade – marcando com elevado significado os 70 anos da sua morte.

Notas

(1) Luis Filipe Thomaz, a quem agradeço aqui, esclareceu-me amavelmente que, em relação à origem da expressão “Estado da Índia”, em começos do século XVII começa a dizer-se da mesma maneira “Estado do Brasil”. Assim, tal expressão não virá da concepção dos “três estados” ou “três estamentos” da sociedade, mas da expressão “os estados de tal ou tal rei” ou seja, “os domínios”, frequente na época. Diferentemente desta interpretação da origem da expressão “Estado da Índia”, pode referir-se a que tinha Alexandre Lobato, dita na sua Palestra na Casa de Goa em Lourenço Marques, 18 de Dezembro de 1972: “Era a estes pedaços dispersos pela Costa Ocidental do Industão que se chamava o Estado da Índia, corruptela oficial, e liberal, da expressão «Estados da Índia», que é muito mais antiga, pois data do século XVI, e sucedeu à de «Partes da Índia», primeira designação que tiveram os territórios portugueses do Oriente. Já agora, acrescentarei, para os que porventura o não tenham presente, que os Estados da Índia significava, num território, a devida organização dos três Estados do Reino: o clero, a nobreza e o povo, com os seus estatutos privativos e as suas instituições peculiares. E é curioso que estas três classes sociais não foram todas organizadas na Índia ao mesmo tempo. O braço do Reino que primeiro teve a garantia dos seus privilégios no Oriente foi o da Nobreza. Depois, em 1510, com a conquista de Goa por Albuquerque aos muçulmanos, e a criação do Senado da Câmara, surge o Povo em Município, com os privilégios das cidades da Metrópole, e finalmente, com a nomeação do primeiro bispo de anel, e depois a criação da Sé, organiza-se localmente a cleresia. E a Índia ficou socialmente organizada a partir dos meados da década de 1530, para os europeus.”

(2) Em 1 de novembro de 1954, os quatro últimos enclaves franceses na Índia (Pondicheri, Yanam, Mahé e Karikal) foram transferidos de facto para a União Indiana constituindo o “Território da União de Pondicheri”, tendo em 1963 a França ratificado o respectivo tratado com a Índia.

(3) A transladação para Portugal, ou repatriação, está prevista no “ESTATUTO DO ANTIGO COMBATENTE – Lei n.º 46/2020, de 20 de agosto (Publicação: Diário da República n.º 162/2020, Série I de 2020-08-20, páginas 5 – 15 / Emissor: Assembleia da República / Data de Publicação: 2020-08-20), através do seu Artigo 21.º: “Repatriamento dos corpos dos antigos combatentes sepultados no estrangeiro – Quando exista solicitação da viúva ou viúvo, de ascendentes ou descendentes diretos, os corpos dos antigos combatentes falecidos em teatros de guerra, sepultados em cemitérios no estrangeiro, devem ser repatriados com auxílio do Estado, nos termos de regulamento a aprovar pelo membro do Governo responsável pela área da defesa nacional, e entregues aos familiares para que lhes seja feito funeral de acordo com a vontade da família.”