Uma das coisas mais estranhas da actualidade política é a resiliência com que tem sobrevive uma ideia muito errada e de efeitos nefastos: ideia de que PSD e CDS ganharam as eleições legislativas de 2015 e, explícita ou implicitamente, a ideia de que a legislatura lhes foi furtada. É um erro grosseiro. Os factos são insofismáveis: a PàF não ganhou as eleições, porque não alcançou a maioria necessária para governar. E, tendo-se formado uma maioria de esquerda no Parlamento, esta foi capaz de gerar um conjunto de acordos políticos articulados, de que resultou a solução governativa actual: governo PS sozinho, com apoio parlamentar maioritário, abreviadamente, a geringonça.

Já escrevi a este respeito. Volto, porque a ideia errada persiste em discursos e muitos espíritos, intoxicando o debate político e informando erros estratégicos severos. Não me interessa o passado, que passou. Interessam-me os efeitos que esse erro já produziu no entretanto e os que pode produzir na preparação de 2019.

Esse olhar errado sobre os resultados de 2015, que aparece frequentemente no discurso de alguns dirigentes do PSD ou no texto e subtexto de dirigentes do CDS, é percebido pela opinião pública como incapacidade de aceitar o insucesso eleitoral, que determinou a passagem do governo para a oposição – com justiça ou injustiça, aquilo que o povo chama mau-perder. E este quadro intoxica de tal forma o debate político que, mesmo quando as críticas da oposição surgem com vigor, oportunidade e justiça, são rapidamente rechaçadas com o epíteto “ressabiados”. O erro de leitura eleitoral faz ricochete e gera uma cortina de fumo que obscurece as mensagens mais fortes da oposição.

Esse olhar é também fonte de ilusões, que isenta os dirigentes de avaliarem o que correu mal, para introduzirem os ajustes indispensáveis, e arrasta novas derrotas após a não-vitória de 2015. Foi o caso do Governo breve, o Governo PSD/CDS formado a seguir a essas eleições e que, titulou a imprensa, durou 11 dias, 5 horas e 10 minutos. Se tivéssemos ganho as eleições, teria passado e ainda estaria a governar – quem governa é sempre, em democracia, a contraprova de quem venceu. Foi também o caso da derrota recente nas autárquicas: era importantíssimo PSD e CDS terem ganho, a fim de gerar maré diferente na recta final da legislatura.

Este erro persistente é tanto mais penoso – e venenoso – quanto não são poucos os comentadores e jornalistas que afinam por esse diapasão e o repetem de modo acrítico, tornando-se, consciente ou inconscientemente, agentes da sua manutenção e propagação no espaço público.

Porém, os factos falam. O regime é, quanto à formação de governo, um regime parlamentar. O governo necessita de ter maioria parlamentar: preferencialmente, maioria parlamentar de apoio; no mínimo, maioria parlamentar de tolerância. Governo que não disponha de maioria – ao menos, de tolerância – não se forma ou não se aguenta. Portanto, nunca se pode dizer que uma força política ganhou as eleições quando não alcançou maioria de apoio ou não dispõe, ao menos, de um quadro de maioria de tolerância. Há várias formas de reclamar vitórias eleitorais: ser o mais votado, ter subido a votação, ter mais deputados que A ou B, ter melhorado a posição relativa, etc. Mas só se pode dizer “venci as eleições”, se destas posso extrair directamente o poder de governar.

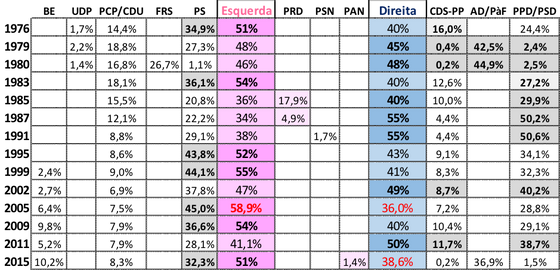

A história político-eleitoral do país, desde 1976, é claríssima:

Quanto aos partidos com representação parlamentar, as colunas “Esquerda” e “Direita” somam, respectivamente, as percentagens de PS e outros à sua esquerda e as daqueles à Direita do PS e doutros menos definidos no meio da tabela. As células mais sombreadas indicam quem governou ou liderou governos; e a negrito indicam quem integrou algum governo nessa legislatura.

O quadro político resultante não pode ser mais transparente: se há maioria de esquerda, o governo é de esquerda ou é liderado à esquerda; se há maioria de direita, governa a direita. Tem lógica, não?

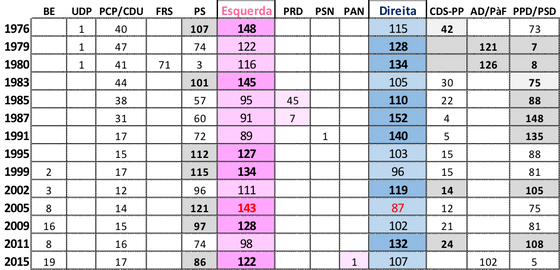

A única excepção aparente ocorreu em 1985, em virtude dos 17,9% do PRD. A verdade é que havia maioria de tolerância parlamentar para o governo minoritário de Cavaco Silva, enquanto o PRD se manteve indefinido entre o centro e a esquerda; mas, quando o PRD se definiu à esquerda, passou-se a um quadro de maioria de esquerda, o governo caiu e foi-se para eleições. A outra excepção aparente foi em 1979: a esquerda parlamentar somava 48% dos votos, enquanto a direita parlamentar tinha só 45% – e, todavia, governou a AD. A explicação é simples e está no quadro seguinte, que representa os deputados eleitos em cada eleição:

A leitura geral do quadro é a mesma, olhando ao número de deputados, em vez de percentagens eleitorais. As conclusões são também as mesmas. Mas, no caso específico de 1979, em que encravámos há pouco, fica claro por que é que essa “excepção” não é sequer excepção: a maioria absoluta dos deputados ficou à direita, apesar de a votação somada da esquerda parlamentar ser superior. Foi a única eleição em que isto aconteceu, o que, segundo lembro, não suscitou polémica, drama ou disputa. Toda a gente sabia que o regime é de maioria parlamentar, ganhando quem consiga dispor de maioria de deputados de apoio ou de não obstrução. A Aliança Democrática não teve o menor problema com a sua investidura.

Por ter vivido esse intenso período de 1979/83, tenho ainda maior dificuldade em entender o erro de leitura dos resultados de 2015. A AD, com listas conjuntas de PSD e CDS, foi feita contra duas adversidades políticas: contra o “impasse”, como o designou Sá Carneiro; e contra a “maioria de esquerda”, como apontaram Freitas do Amaral e Amaro da Costa. A AD sabia perfeitamente, em 1979, que ou batia a maioria de esquerda, ou não poderia governar, nem realizar as reformas que se propunha. O mesmo se repetiu, com maior sucesso, em 1980. E a minha dúvida é, portanto, esta: se PSD e CDS já o sabiam em 1979/80, onde e como é que nos esquecemos disso, entretanto? Como é que 2015 seria diferente? Como poderíamos governar com uma maioria de esquerda?

Passos Coelho disse, aliás, o certo, quando, ainda em fase de hesitação da coligação, comentou: “Listas conjuntas com o CDS só se for para conquistar a maioria absoluta.” Certíssimo! E reafirmou-o, quando o acordo foi apresentado. Título do “Jornal de Negócios”, a 27 de Abril de 2015: “Passos Coelho assume que o objectivo da coligação com o CDS é chegar à maioria absoluta”. Exacto. Nem mais!

Paulo Portas tinha explicado o mesmo, na campanha eleitoral de 2011, no frente-a-frente com Passos Coelho na SIC: “Como é que se forma uma maioria? Uma maioria não se forma com o PSD com 40 e o CDS com 10. Também se forma, e era bem melhor para o país, com o CDS com 23,5 e o PSD com 23. Sabe perfeitamente que é assim. [O que interessa é] quem forma maioria no Parlamento, quem leva ao Presidente da República uma solução maioritária.” O CDS com 23,5%, certamente menos do que o resultado hipotético do PS, poderia liderar um governo com um PSD de 23%.

A dúvida é onde e porquê os dois líderes mudaram de ponto de vista e de opinião. Ou quem convenceu Passos Coelho de que poderia bastar ficar à frente do PS. Ficar à frente do PS não serve para nada – como vimos; e sempre soubemos. Olhando à história eleitoral e ao sistema partidário, PSD e CDS têm a obrigação de, somados, ficarem sempre à frente do PS. PSD e CDS, somados, nunca devem ter menos de 40%: a sua maré baixa são 40%; com 40% perdem e ganha a esquerda – em 2015, ficámos ainda abaixo disso. Para o PS é que é difícil chegar aos 40% e, mais ainda, ter maioria absoluta, pois o PS tem à sua esquerda mais dois partidos com que reparte eleitorado.

Receio que possa ter acontecido esse erro de baixar a fasquia – isso pode ter contribuído para a derrota. Coligação de listas conjuntas apenas para ficar à frente do PS, ou não ficar longe, é erro estratégico grave: foi mau nas europeias de 2004 e, pior ainda, catastrófico, nas europeias de 2014.

Ganhar é ganhar, não é só ficar à frente. É conquistar, com o eleitorado, mais poder do que a esquerda. A confusão que ainda paira na compreensão dos resultados e da dinâmica política, pode informar novos erros e consolidar a esquerda no poder, perpetuando a geringonça e reforçando-a. Vêmo-lo pelas autárquicas. Para o centro-direita agregado, 2013 foi o pior de sempre – com excepção de 2017, pior ainda. Para o PS, 2013 foram as melhores autárquicas de sempre – com excepção de 2017, melhor ainda.

Só estratégias baseadas na realidade podem alimentar a vontade de superar os adversários e conduzir à vitória. Hoje por hoje, as sondagens apontam a geringonça a sair ainda mais forte das legislativas. Segundo as últimas sondagens, os partidos de centro-direita estarão a somar 33,2%, enquanto as esquerdas somam 56,7%. Não é isto com certeza que o eleitorado de centro e direita quer.