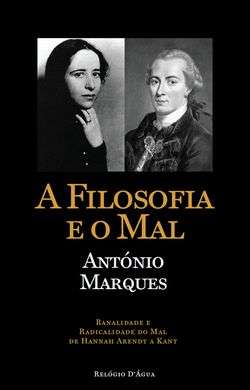

Título: A Filosofia e o Mal. Banalidade e Radicalidade do Mal em Hannah Arendt e Kant.

Autor: António Marques

Editora: Relógio d’Água

Páginas: 126

Preço: 14 euros

António Marques publicou um importante livro, que convém saudar, dedicado à questão do mal em filosofia, centrado na célebre obra de Hannah Arendt, Eichmann em Jerusalém. O exercício é feito num espírito de simpatia pela grande pensadora política que Arendt indiscutivelmente foi, mas essa simpatia não obsta a que o autor teça fundamentadas críticas a certas deficiências do pensamento político de Arendt, nomeadamente no que diz respeito à impossibilidade em que Arendt se encontra de pensar o juízo ético, na sua articulação com o juízo político. Devo desde já dizer que, velho leitor de Arendt, partilho, quase sem falhas, ambos os aspectos da posição de António Marques.

O Eichmann de Arendt foi publicado pela primeira vez como livro em 1963 e resulta, como se sabe, de uma série de artigos antes publicados na New Yorker. Arendt deslocou-se a Israel, para onde Eichmann havia sido trazido, depois de raptado da Argentina em 1960. O julgamento teve lugar em 1961-1962. Eichmann havia sido um dos principais organizadores do Holocausto, tendo mesmo participado na notória reunião de Wannsee (1942), onde o extermínio final dos judeus havia sido decidido. Foi enforcado em 1962.

Adolph Eichmann no tribunal em Jerusalém, Israel, a 21 de Abril de 1961. (Photo by John Milli/GPO via Getty Images)

António Marques lida com os vários aspectos da controvérsia que o livro gerou. E em primeiro lugar, com a questão da colaboração dos Conselhos Judaicos com os nazis, uma colaboração que havia já sido detalhadamente exposta no livro de Raoul Hilberg, A destruição dos judeus europeus (1961). O que chocou na posição de Arendt foi a sua pouca sensibilidade ao que António Marques designa, com justeza, “os inimagináveis dilemas sem solução dos Conselhos Judaicos”. Essa insensibilidade particular – e uma mais lata, e mais discutível, ausência de piedade para com os judeus – fez com que o eminente especialista da Cabala, Gershom Scholem, amigo de Arendt, a acusasse de flippancy (António Marques traduz por “ligeireza”; pessoalmente, preferiria “extravagância”), uma acusação com a qual me parece ser impossível discordar absolutamente. Arendt sempre precisou de exagerar para pensar, e o exagero comporta muitas vezes perigos que não se controlam bem. A “autonomia do juízo”, a independência, confina muitas vezes, se não seguirmos a regra de nos pôr no lugar do outro, com aquilo que Kant chamava “egoísmo lógico”, que consiste em desprezarmos a necessidade de expormos o nosso juízo à atenção do entendimento alheio.

A tese central do Eichmann é a da suposta “banalidade do mal”. O conceito é atraente à primeira vista, já que parece indicar que cada um de nós contém em si a possibilidade da monstruosidade, algo que já Platão, na República, havia dito de forma definitiva: “existe em cada um de nós uma espécie de desejos terrível, selvagem e sem leis, mesmo nos poucos de entre nós que parecem ser comedidos. É nos sonhos que o facto se torna evidente” (tradução de Maria Helena Rocha Pereira). Acontece que a expressão, em Arendt, deve ser entendida num sentido diferente.

O mal é banal, para Arendt, no sentido em que, contrariamente ao bem, é superficial, sem profundidade. Dito de outra maneira: não é nunca radical. (Este ponto é central para a argumentação de António Marques. Voltarei a ele no fim deste texto.) Tal seria patente em Eichmann. Eichmann seria literalmente destituído da faculdade de julgar. Seria incapaz, por outras palavras, de compreender. O que mais o caracterizaria seria uma forma particular de estupidez, palavra que em Arendt, como nota acertadamente António Marques, possui quase um significado técnico. O mal em Eichmann seria exactamente o resultado desta deficiência. Apenas o resultado desta deficiência.

“O arrependimento é para as criancinhas”

Ainda aquém do plano teórico, a tese de Arendt, António Marques mostra-o muito convincentemente no Cap. VII do seu livro, é empiricamente pouco defensável no caso de Eichmann. Para além da indisfarçável astúcia e do carreirismo de Eichmann, que lhe permitiram chegar onde chegou, os muito numerosos escritos que Eichmann produziu ao longo da sua estadia na Argentina (1950-1960) mostram o grau da sua consciência na participação das acções criminosas. E a total ausência de arrependimento. Numa muito esclarecedora e glacial fórmula sua: “O arrependimento é para as criancinhas”. Este capítulo do livro de António Marques deve ser lido com toda a atenção para pesarmos a tese de Arendt sobre a “banalidade do mal” em Eichmann. Do ponto de vista de António Marques, que partilho por inteiro, a tese revela-se, no mínimo, contra-intuitiva.

Ela tem, no entanto, uma forte ligação com as concepções políticas de Arendt, António Marques demonstra-o ao longo do Capítulo IV, dedicado à análise de uma obra anterior de Arendt, A condição humana (1958). Nela, entre muitas coisas – trata-se de um livro fascinante -, Arendt procura mostrar como a modernidade trouxe consigo a destruição da política no sentido originário que ela possuía na polis grega. Não se trata aqui de saber se tal sentido poderia ou não ser reactivado. António Marques mostra convincentemente que Arendt é ambígua no capítulo. Trata-se apenas de explicitar o diagnóstico de Arendt. A parte essencial da vita activa foi amputada das nossas sociedades. Já não há acção: há comportamentos. Já não há polis: há sociedade. Já não há indivíduos: há anonimato, banal anonimato. A genuína política desapareceu. Tudo foi reduzido ao trabalho <labor> e à fabricação <work>, ao homo laborans e ao homo faber, e, progressivamente, à absorção do segundo pelo primeiro. O espaço público, onde, por meio do juízo e do discurso, a individualidade política se manifestava, visando a felicidade, a eudaimonia, da polis, é coisa do passado. Marx teria sido o autor que melhor haveria comprendido o processo de desindividualização que ilustraria esta dimensão dos tempos modernos. Eichmann seria, ao fim e ao cabo, um representante da sociedade sem indivíduos políticos e sem capacidade de levar a cabo o juízo político, sem capacidade de exercer a faculdade de julgar. Encontrar-se-ia imóvel na sua perspectiva, incapaz de se pôr no lugar do outro.

Verdade que nas notas para aquilo que seria o terceiro volume da sua derradeira obra, The Life of the Mind, publicadas postumamente sob o título de Kant’s Political Philosophy, Arendt julgou descobrir em certas características do juízo estético kantiano, como teorizado na Crítica da faculdade de julgar (de que António Marques, junto com o já falecido kantiano brasileiro Valério Rohden, assinou a tradução em língua portuguesa), as condições para pensar a actividade política no seu sentido mais eminente. Mas, para além da interpretação de Arendt, por mais engenhosa que seja, ser problemática, não é certo que ela aponte para uma reactualização da política no sentido que Arendt concebe como a mais nobre manifestação da vita activa. E, ponto decisivo que António Marques sublinha com originalidade e profundidade, o juízo político não deixa espaço para o juízo ético. Não há juízo ético em Arendt. E isso tem consequências profundas para o seu Eichmann e para a sua concepção da “banalidade do mal” e da impossibilidade concomitante do mal radical.

Uma fascinação por Heidegger

Em dois capítulos excelentes (V e VI), António Marques mostra até que ponto esta recusa do lugar do juízo ético por Arendt é, pelo menos parcialmente, fruto da sua fascinação por Heidegger, uma fascinação que, como é sabido, sempre ligou amorosamente a judia fugida da Alemanha nazi e o filósofo que com o nazismo (antisemitismo incluído, como o mostram alguns dos seus textos recentemente publicados) manteve um compromisso que esteve longe de ser superficial e passageiro: foi profundo e duradouro.

A argumentação de António Marques baseia-se em larga medida numa análise da correspondência de Arendt com Karl Jaspers e com o próprio Heidegger. As duas correspondências, lidas em paralelo, tornam-se ainda mais fascinantes. Com Jaspers, que com ela está de acordo, a filosofia de Heidegger é objecto de uma avaliação arrasadora. E não só a filosofia: o homem também. Heidegger sofre de impureza, segundo Jaspers, ou, segundo Arendt, de fraqueza de carácter (em termos kantianos, a acusação de Jaspers é mais grave). É incapaz de auto-reflexão, como nota António Marques. No fundo, sofre do mesmo tipo de atordoamente, de estupidez, que Eichmann. Arendt chega mesmo a denunciar o lado patológico de muitas das suas afirmações. E testemunhos neste capítulo não lhe faltam. Como, por exemplo, a história, que Sartre lhe contou, segundo a qual Heidegger, logo a seguir ao fim da guerra, haveria escrito a um professor da Sorbonne dizendo-lhe que o conflito entre a Alemanha e a França não teria passado de um mal-entendido…

Com Heidegger, tudo é diferente. Arendt volta a ser a discípula de antes da adesão de Heidegger ao nazismo. E, como nota António Marques, a correspondência limita-se sobretudo a uma exposição por Heidegger do seu próprio pensamento e a um comentário, por Arendt, do pensamento de Heidegger. Não há, aos olhos de Heidegger, obra de Arendt. Toda e qualquer reflexão política se encontra arredada das cartas trocadas. António Marques fala, com propriedade, de uma “verdadeira técnica de sublimação”. E igualmente toda e qualquer reflexão ética. Sob este último aspecto (não obviamente sob o primeiro), a própria obra de Arendt prolonga algo de específico a Heidegger: a ausência de reflexão sobre a vida ética.

Tal como em Heidegger, António Marques mostra-o bem, já o referi, não há lugar para o juízo moral na obra de Arendt. A herança de Heidegger em Arendt é aqui mais manifesta do que em qualquer outro aspecto. E é precisamente essa herança, a ausência de reflexão ética, que teria impedido Arendt de compreender a presença do mal radical no Holocausto. E, já agora, é a mesma ausência de reflexão ética que, num texto escrito para celebrar os oitenta anos de Heidegger, lhe fez atribuir a adesão de Heidegger ao nazismo a uma “deformação profissional” do filósofo, numa alusão às aventuras de Platão com Dionísio, o tirano de Siracusa. Como se, nota António Marques, a fascinação pela tirania fosse a atitude corrente de todos os grandes filósofos. E cita Espinosa, Locke e Hume. Poderia, é claro, ocupar páginas e páginas com mais contra-exemplos. Permito-me acrescentar, e sem ser por vontade de ter graça: Hitler sofreria de alguma deformação profissional dos pintores falhados?

Pensar o mal radical com Kant

O movimento final da investigação de António Marques leva-nos a Kant. É em Kant, sustenta António Marques, que encontramos os elementos necessários para pensar mais acertadamente o mal do que Arendt o faz. E isso porque Kant reconhece a especificidade da vida ética no contexto da vida activa. E é no interior dessa especificidade que é possível pensar o mal radical. Porque para Kant, ao contrário do que se passa em Arendt, o mal pode ser radical, e essa radicalidade é metafísica e não apenas psicológica, contrariamente ao que pretende Arendt. António Marques traça as origens da concepção kantiana do mal a um escrito “pré-crítico” de Kant, o Ensaio para introduzir em filosofia o conceito de grandezas negativas (1763), onde se estabelece a positividade destas. Trata-se de uma discussão técnica que me limito aqui a referir para chegar ao essencial, a saber: a positividade e realidade do mal, tal como estabelecida numa obra tardia de Kant, A religião nos limites da simples razão (1793).

Nesse escrito – que é um escrito maior de Kant -, distinguem-se três tipos de disposições originárias ao bem na natureza humana – a disposição à animalidade, a disposição à humanidade e a disposição à personalidade – e igualmento três tipos de propensão ao mal, que são sinais de uma progressiva radicalidade deste: a fragilidade, a impureza e a maldade. (Curiosamente, encontramos três figuras que são paralelas às de Kant na Ética a Nicómaco de Aristóteles: a do akratos, o intemperante ou o que sofre de fraqueza da vontade, a do akolastos, o homem desregrado, e a do kakos, o mau.) O que importa é que, para Kant, naquilo que António Marques chama a “experiência dual normal” da vida ética, pela qual distinguimos o bem e o mal, nem a fragilidade nem a impureza implicam uma dominação da regra do mal. A regra do bem permanece dominante, mesmo que não a sigamos. O mesmo já não acontece com a maldade. Neste último caso, é a regra do mal que obtém a dominação. É aqui que o mal se manifesta em toda a sua positividade.

É verdade que tal positividade máxima do mal não se confunde com o diabólico. Mesmo operada a inversão na “experiência dual” que leva ao predomínio da regra do mal, a consciência do bem não desaparece nunca: o diabólico é, na sua essência, não-humano. Como nota António Marques, Fausto continua a experimentar a dualidade, isto é, a ter consciência da regra do bem, por mais que a ordem tenha sido invertida, contrariamente ao que acontece com Mefistófeles. A fórmula de Eichmann, “o arrependimento é para as criancinhas”, mostra, de forma paradoxal, essa mesma consciência. Mas, de qualquer maneira, aquém do diabólico, a maldade – a corrupção do fundamento de todas as máximas morais – exibe uma radicalidade que se encontra nos antípodas da superficialidade que Arendt lhe aponta. Esse erro de Arendt, o de confundir a ausência do diabólico com a ausência da radicalidade, solidário da sua recusa em atribuir qualquer especificidade ao juízo moral, estaria na origem da sua impossibilidade de ver em Eichmann mais do que um exemplo da “banalidade do mal”.

Limitei-me, nesta recensão, a salientar aqueles que me pareceram os aspectos mais salientes do livro, deixando de lado algumas discussões mais técnicas, que não perturbam, de resto, a excelente legibilidade da obra. Não mencionei, igualmente, um certo número de questões que o próprio texto de António Marques sugere e que levariam para discussões mais amplas, como, por exemplo, a das teodiceias. Susan Neiman, num livro que alcançou rapidamente alguma influência (Evil in Modern Thought, 2002), analisa o Eichmann de Arendt dentro desse contexto. Por mais discutíveis, do meu ponto de vista, que sejam os resultados a que chega, é sem dúvida um tema central no que respeita à problemática do mal, e que nos poderia, de resto, conduzir ao Sobre o insucesso de todas as tentativas dos filósofos em matéria de teodiceia (1791), de Kant. Ou, mais longe ainda, e passando por Leibniz, à infinita interrogação do Livro de Job. Mas isto não constitui, como é óbvio, qualquer crítica ao excelente livro de António Marques. Não se pode, nem se deve procurar, dizer tudo num livro. E o que este diz chega e sobra para fazer pensar o que vem escrito no seu título.

Paulo Tunhas é professor do departamento de Filosofia da Faculdade de Letras do Porto e colunista do Observador.