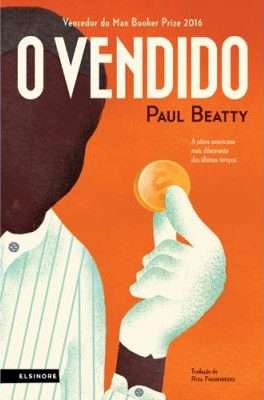

Nome: “O Vendido”

Autor: Paul Beatty

Editor: Elsinore

Páginas: 320

Preço: 19,99€

No prólogo de O Vendido, Me, o narrador e protagonista afro-americano da história, decide aproveitar uma pausa do seu julgamento no Supremo Tribunal para dar um passeio pelo jardim zoológico. Junto à jaula dos gorilas, está uma mulher branca que se ri de um primata com ar presidencial chamado Baraka. Ao ver Me, a mulher fica atrapalhada, começa a chorar e diz-lhe: “Alguns dos meus melhores amigos são macacos” (p. 11). Me sorri e descreve Washington como um enorme lapso freudiano. Algumas páginas mais à frente, serão os próprios Estados Unidos (que Washington evidentemente prefigurava) a ser descritos como “o Neandertal a arrancar incessantemente os pelos da monossobrancelha (…) que precisa de alguém a quem chamar preto” (p.99).

Será sempre a partir desta ideia de Estados Unidos que o livro se irá desenvolver, sendo por isso importante compreendê-la melhor. Paul Beatty conta em O Vendido a história de um homem negro que não só tem um escravo como reinstala a segregação em Dickens, a sua cidade natal, sendo depois julgado por isso, no caso Me vs. Estados Unidos da América. É exactamente na posição isolada e de confronto com os Estados Unidos sugerida pelo nome do caso que Paul Beatty se quer colocar. Beatty quer, como o humorista que o protagonista admirava na infância, puxar para fora o nosso subconsciente e atacar-nos com ele.

Me é filho do fundador dos Dum Dum Donut Intellectuals, um grupo formado exclusivamente por negros que se dedica à discussão da questão racial. Segundo Me, “as reuniões consistiam essencialmente em membros que apareciam semana sim, semana não, a discutir com os que apareciam mês sim mês não sobre o significado de ‘bimensal’” (p.105). Ao lermos isto, torna-se evidente que seria desta forma que tanto Beatty como o seu protagonista descreveriam o estado da discussão racial na América: um conjunto de pessoas que substituem uma discussão sobre a questão racial por uma discussão acerca da importância de se ter uma discussão acerca da questão racial.

O que O Vendido insiste em mostrar é que “quando uma pessoa acabou de sair da prisão, tudo é racial” (p. 252) e que a ilusão gerada pela eleição de Obama de que se estava finalmente a virar uma página e que se iniciava um período pós-racial advém de uma confusão metonímica entre história e livros de história, que nos leva a achar que é possível um dia retirar das costas de uma pessoa tudo aquilo que esta herdou e que a dívida que ficou para trás é de alguma forma pagável. Beatty combate com violência a ideia de que a igualdade racial seja atingível por movimentos como o que levou à interdição de Huckleberry Finn e de To Kill a Mockingbird no Estado da Virginia devido ao uso excessivo da palavra nigger, uma vez que isso corresponde exactamente à tentativa de embelezamento do Neandertal descrita no primeiro parágrafo deste texto.

Na América de Beatty, os brancos riem sempre nervosamente de piadas racistas porque sentem nesses momentos um comic relief que permite afastar com a barriga a diferença evidente mas indizível entre um branco e um negro nos Estados Unidos. Riem porque há uma constante tentativa de tornar igual o que é diferente quando isso conduz apenas à imagem grotesca do escravo de Me, Hominy, de rosto pintado de branco.

Beatty foi comparado em publicações americanas a Charles Dickens e a Kendrick Lamar, mas parece ser o artista plástico Anselm Kiefer o nome decisivo para trazer alguma luz às ideias de Beatty. Nascido em 1945, Kiefer cresceu numa Alemanha onde as escolas se recusavam a falar do nazismo. Alimentado por perguntas em tudo semelhantes à que o pai de Me lhe fazia recorrentemente (“Quem sou? Como me posso tornar eu próprio?” (p. 46)), Kiefer percebeu que não era óbvio que caso tivesse nascido trinta anos antes, não apoiasse o Partido Nacional Socialista, tendo compreendido que só enfrentando aquilo que herdara poderia de alguma forma seguir em frente. Assim, em 1969, o artista plástico alemão tirou uma série de retratos a fazer a saudação nazi em lugares anteriormente ocupados pelas tropas hitlerianas.

O exercício a que O Vendido se propõe em nada difere deste: Me está farto de viver num país onde “queriam banir a palavra [nigger], desinventar a melancia, o hábito de snifar de manhã e lavar a pila no lavatório (…) Nós queremos tudo eliminado do nosso registo, selado e arquivado” (p.110) e sabe que seguir em frente implica olhar para trás e reconhecer a sua herança. Me vai então segregar oficialmente o que já estava segregado na prática e vai, acompanhado de Hominy, o negro que quer ser escravo, reinstalar a escravatura em sua casa. Ao fazê-lo, procura trazer à superfície o fantasma do passado que leva a que os negros se comportem de forma mais errática às quartas-feiras, por ser às quintas que dantes eram chicoteados (“porque não fazer valer a pena e fazer a tolice na quarta se vais ser chicoteado na quinta?” (p.88)). Me tenta assim diminuir o fantasma que atormenta os negros e que leva a que a única altura em que estes não se sentem culpados seja “quando fazem realmente algo de errado, porque isso nos livra da dissonância cognitiva de sermos negros e inocentes” (p.24) e é só no momento em que a materialização do vulto monstruoso acontece que Me e, principalmente, Hominy encontram alguma paz e podem seguir em frente.

Esta proposta de Beatty é verdadeiramente refrescante numa altura em que o discurso público se tornou irrespirável graças ao medo de uma palavra mal interpretada ou de uma frase que possa eventualmente ser retirada de contexto. Tanto assim é que, apesar de Beatty referir inúmeras vezes o seu desconforto com a palavra sátira, não conseguimos encontrar uma única entrevista ao escritor, uma única capa do livro, tanto em Portugal como nos Estados Unidos, que não descreva O Vendido recorrendo a ela. Porque só com um sorriso histérico e nervoso é que conseguimos afastar para longe o desconforto de um escritor negro escrever: “Fiz o que resultava, e desde quando é que um pouco de escravatura e segregação fez mal a alguém, e, se fez, que se foda” (p. 30).

João Pedro Vala é aluno de doutoramento do Programa em Teoria da Literatura da Universidade de Lisboa.