Índice

Índice

“Liberdade de Expressão — Dez princípios para um mundo interligado”. O subtítulo do livro de Timothy Garton Ash é uma introdução perfeita ao tema que o inglês explora no livro que será publicado em breve pela Temas e Debates.

Trata-se de um ensaio sobre a necessidade de discurso livre no mundo, neste mundo, globalizado e ligado pela internet. Uma liberdade que nem sempre é fácil mas que deve ser perseguida. Ao mesmo tempo, esta é a realidade em que as ameaças a esta mesma liberdade são mais ágeis e dinâmicas, sem barreiras nem censuras. Este excerto que o Observador publica corresponde ao início do capítulo “Ideais”.

Timothy Garton Ash é historiador e professor na Universidade de Oxford, especializado em Assuntos Europeus. Nasceu em Londres em 1955 e é um dos comentadores sociais e políticos mais lidos e citados da atualidade.

“Liberdade de Expressão: dez princípios para um mundo interligado”, de Timothy Garton Ash (Temas e Debates)

Porque deveria a expressão ser livre?

“O facto de a maioria dos países do mundo ter assinado tratados internacionais que garantem a liberdade de expressão, e fazerem essas promessas nas suas Constituições, não responde à pergunta: Porque deveria a expressão ser livre? Logo que começamos a tentar levar os governos a cumprirem a sua palavra, ou a debaterem os limites apropriados da liberdade de expressão, damos por nós a procurar argumentos que sustentem ou ponham em causa os termos desses tratados, leis e políticas. Mesmo que, como sucede comigo, o instinto seja dizer «mas evidentemente que a expressão deve ser livre!» continua a ser importante que se explicite porquê.

A tradição intelectual ocidental ofereceu quatro respostas principais. Cada uma delas traz múltiplas variações filosóficas, jurídicas e literárias, mas as ideias básicas são notavelmente persistentes. Chamo-lhes, abreviadamente, EVGD: Eu, Verdade, Governo, Diversidade.

O primeiro argumento é o de que precisamos da liberdade de expressão para nos apercebermos da nossa plena humanidade individual. O poder da fala é aquilo que nos distingue dos outros animais e, por enquanto, dos computadores. Se formos impedidos de o exercer livremente, não podemos ser nós mesmos. Isso inclui revelarmo-nos aos outros, na medida em que o desejarmos. Amarrado dentro de um colete de forças, com um capuz sobre a minha cabeça e os lábios selados com fita adesiva, posso refletir interiormente que «os meus pensamentos são livres; não me podem tirar isso». Contudo, até essa mais íntima liberdade de pensamento não pode ser inteiramente separada da liberdade de expressão. Como saberá alguém que escreve ou fala, muitas vezes só descobrimos o que realmente pensamos durante o processo de falar ou de escrever. «O pensamento faz-se na boca», dizia o dadaísta Tristan Tzara. Recordemos Syed Mahmood, articulando espontaneamente para a câmara do computador a sua reação ao vídeo A Inocência dos Muçulmanos. Só saberei em definitivo o que pretendo argumentar neste livro quando acabar de o escrever e discutir o esboço com amigos e críticos.

O autor, Timothy Garton Ash

Além disso, até o individualista liberal mais inflexível tem de aceitar, enquanto descrição da realidade vivida, que eu não estabeleço apenas o que penso mas também quem sou através das relações com outras pessoas. O provérbio ‘zulu umuntu ngumuntu ngabantu’, que pode ser traduzido aproximadamente como «uma pessoa é uma pessoa através das outras pessoas», é por vezes entendido como uma repreensão comunitária dos africanos ao individualismo europeu, mas poderá ser interpretado simplesmente como a descrição de um universal humano. É precisamente por nós não sermos aquilo a que Jeremy Waldron chama «os átomos da fantasia liberal que se fazem a si mesmos» que precisamos do bem liberal da liberdade de expressão, ao comunicarmos com os outros, a fim de sermos plenamente nós mesmos.

Tenho andado a labutar para resumir esta primeira resposta numa prosa fria, mas por detrás dela há uma verdade que milhões de pessoas às quais foi negada a liberdade de expressão conhecem instintivamente, sentem apaixonadamente, e articulam de maneiras que uma tal prosa não consegue captar. Por isso, antes de avançar mais uma linha, por favor, pare e ouça na sua caixa a forma como Nina Simone interpretou uma canção chamada «I Wish I Knew How It Would Feel to Be Free» («Gostava de Saber como Seria Ser Livre»), escrita originalmente em 1963, numa época em que os negros americanos continuavam a lutar para alcançarem a liberdade igualitária que lhes fora prometida por Abraham Lincoln cem anos antes.

Ao som da melodia jazz de Billy Taylor, que é em si mesma uma encarnação musical da liberdade de expressão, Simone canta, numa voz de contralto que mistura calor e melancolia:

Gostava de saber como

Seria ser livre

Gostava de conseguir quebrar

Todas as correntes que me prendem

Gostava de poder dizer

Todas as coisas que deveria dizer

Dizê-las em voz alta, dizê-las com clareza

Para que todo o mundo as ouvisse.

Pouco depois surgem dois versos tão profundos quanto simples:

Gostava que tu pudesses saber

O que significa ser eu.

Eis aqui o argumento mais elementar em prol da liberdade de expressão.

Voltando à prosa fria, existe uma variante filosófica desta resposta que merece ser referida. Thomas Scanlon faz derivar a defesa da liberdade de expressão da soberania essencial do indivíduo. Para que possamos considerar-nos «agentes iguais, autónomos e racionais», escreve Scanlon, devemos ser «soberanos ao decidirmos em que acreditar e ao sopesarmos as razões que concorrem para a ação». Note-se que isto incide sobre o direito do ouvinte a ouvir os argumentos e as crenças em competição, e não sobre o do orador para exprimir algo. (É escusado dizer que «orador» e «ouvinte» são termos técnicos, que abrangem todas as formas de comunicação.) Quando julgamos alguma reivindicação de liberdade de expressão, temos de lembrar, e por vezes de equilibrar, essas duas coisas: os direitos a ela e as consequências para o orador, e os direitos a ela e as consequências para o ouvinte. O dístico de Simone capta ambos com brilhantismo: «Gostava que tu pudesses saber//O que significa ser eu.»

Scanlon leva-nos até à porta de um segundo argumento clássico em prol da liberdade de expressão, que é o de que ela nos permite descobrir a verdade. Ou pelo menos ajuda-nos a procurar a verdade. Após um século de mentiras totalitárias, e confrontados com a crónica manipulação dos média, mesmo nas democracias liberais, poderemos já não partilhar a magnífica confiança de Milton «que ela e a Falsidade se disputem; quem nunca soube que a Verdade levava a melhor num encontro livre e franco?». Até John Stuart Mill, que redigiu a versão mais eloquente e mais influente do argumento da verdade em língua inglesa, reconheceu que «é uma amostra de sentimentalismo ocioso que a verdade, meramente como verdade, tenha algum poder inerente negado ao erro, de prevalecer contra a masmorra e contra a estaca». Mas Mill argumenta – contra a censura – que uma opinião suprimida poderá vir a ser verdadeira e que, mesmo que ela não seja inteiramente verdadeira, poderá ainda conter algum grão de verdade. Mesmo supondo-se que a sabedoria recebida está cem por cento correta, se ela nunca for posta em causa virá a ser mantida «à maneira de um preconceito», ou daquilo a que outro escritor chamou «o sono profundo de uma opinião decidida». «Tanto os professores como os alunos adormecem no seu posto», escreve Mill, «logo que não há nenhum inimigo em campo.» Portanto, a boa espada da verdade apenas se conservará afiada se for constantemente testada contra os machados e as clavas da falsidade.

O filósofo Bernard Williams descreve de forma perspicaz a noção de Mill como sendo a da «sobrevivência do verdadeiro». Ela teve uma enorme influência em toda a tradição ocidental do pensamento sobre a liberdade de expressão. Juntamente com o seu «princípio do dano», ainda hoje molda os debates sobre a liberdade de expressão.

Bernard Williams

Nos Estados Unidos, esta abordagem é caracterizada com a ajuda de uma outra metáfora: o «mercado das ideias». A comparação com o mercado foi popularizada por Oliver Wendell Holmes, juiz do Supremo Tribunal no início do século XX, embora – tal como sucede com muitas citações famosas – ele nunca tenha usado essas palavras exatas. Mas Holmes de facto argumentou, num parecer divergente sobre um caso do Supremo Tribunal em 1919, «que o bem ultimamente desejado se alcança melhor pelo livre comércio das ideias – que o melhor teste da verdade é o poder do pensamento para se fazer aceitar na competição do mercado». Num artigo seminal intitulado «The Use of Knowledge in Society», Friedrich Hayek fez uma lúcida defesa dos mercados (em oposição aos planeadores centrais) e especialmente daquilo a que ele chamou a «maravilha» de o sistema de preços ser a melhor maneira de se chegar a certos tipos de verdade.

No início do século XXI, na sequência de uma crise histórica do capitalismo de mercado livre e desenfreado, esta imagem do mercado como localizador ótimo da verdade poderá parecer um pouco menos atraente – mas o caso não se sustém nem é derrubado por causa de uma única metáfora. O nosso arsenal semântico é atualizado por alguém que escreveu mais recentemente sobre a Primeira Emenda, Anthony Lewis, o qual se refere à liberdade de expressão como «um motor de busca para a verdade». O futuro fará certamente surgir novas metáforas para a mesma ideia.

Um terceiro argumento clássico para a liberdade de expressão é que ela é necessária ao bom governo. Embora as universidades americanas tenham descartado a autofelicitação teleológica «de Platão à NATO» nos outrora obrigatórios cursos de Civilização Ocidental, continua a ser espantoso como a essência da nossa ideia moderna de liberdade de expressão enquanto bem público democrático se pode encontrar quase plenamente formada há dois mil e quinhentos anos, em Atenas e nalgumas colónias gregas ultramarinas. Todos os cidadãos que desejassem fazê-lo reuniam-se no local designado para a assembleia da cidade-Estado. Em Atenas reuniam-se cerca de seis mil pessoas nas suaves encostas da Pnix, logo à saída da Acrópole. «Quem deseja falar à assembleia?», apregoava o arauto. Depois qualquer homem livre poderia falar, descrevendo o que acreditava ser a melhor política para essa cidade-Estado e apresentando as suas razões para tal. Defendia-se que se alcançariam as melhores decisões e políticas debatendo abertamente as alternativas, e muitas vezes terminando com uma votação. Os antigos Gregos chamaram a esta nova forma de governo «democracia», que significa o governo do povo.

Para enfatizarem o elemento do discurso, os académicos modernos referem-se à «democracia deliberativa». Primeiro a voz, depois o voto. A palavra inglesa vote deriva etimologicamente do latim votum, que signfica «desejo» ou «juramento». «Creio deveras», disse o leveller Thomas Rainsborough, nos grandes debates de Putney do exército de Oliver Cromwell durante a Guerra Civil Inglesa, «que o homem mais pobre de Inglaterra não está de modo algum vinculado em sentido estrito a um governo ao qual ele não deu voz de que se submetia (itálico meu)». Não é por acaso que, em várias línguas modernas, as palavras para voto e para voz são uma e a mesma: Stimme em alemão, stem em holandês, stemme em dinamarquês, głos em polaco, golos em russo, sawt em árabe.

A academia de Platão

A inovação da liberdade de expressão para a democracia deliberativa introduzida pelos antigos Gregos compreende não um mas dois ideais, aos quais eles chamaram parrhesia e isegoria. Parrhesia significava discurso que era ao mesmo tempo livre e destemido. O dramaturgo Eurípides pôs uma mãe a desejar que os seus filhos regressassem «à gloriosa Atenas, ali andassem de cabeça erguida, e por lá dissessem o que pensam como homens livres». Embora a etimologia da palavra – de pan-rhesia, dizer tudo – pudesse sugerir um discurso ilimitado, existia uma forte presunção de que o parresiasta, aquele que falava livremente, devia dizer coisas que ele acreditasse serem verdadeiras e para o bem da comunidade. O orador Demóstenes falou da «verdade proferida com toda a liberdade, simplesmente com boa vontade e para o melhor». Havia licença especial para as artes, sobretudo para a comédia, mas até Eurípides deplorava «a parrésia sobranceira e inculta».

Era igualmente importante a isegoria, que significava igualdade do discurso – ou aquilo a que, na linguagem moderna dos direitos, poderíamos chamar um igual direito a falar. Noutra das suas peças, Eurípides pôs Teseu, o mítico rei de Atenas, a explicar que «a liberdade vive nesta fórmula: “Quem tem bons conselhos que queira oferecer à cidade?” Quem deseja falar ganha fama; quem o não faz fica calado. Onde se poderia encontrar maior igualdade?». Decerto que esta igualdade arquetípica se aplicava apenas aos homens livres, não às mulheres, aos não-cidadãos ou aos escravos, mas a ideia essencial estava lá. O discurso livre e igual permitiria a democracia deliberativa, e isso, acreditavam os antigos Atenienses, haveria de produzir um melhor governo. Na verdade, o historiador Heródoto defendia que era por Atenas ter liberdade de expressão que se tornara poderosa e vitoriosa.

Avancemos rapidamente para a Grã-Bretanha e a América modernas. Era precisamente nisto que os contemporâneos de Mill e de Holmes acreditavam, e faziam-no enquanto herdeiros conscientes da antiga Grécia. Até aos nossos dias, esta tripla ligação entre a liberdade de expressão, a democracia e – como resultado atribuído – o bom governo continua a ser um princípio central da democracia liberal ocidental. Isto também poderá ser descrito como autogoverno, o sistema em que, para citarmos uma bela formulação do especialista americano Alexander Meiklejohn, «os governantes e os governados são os mesmos indivíduos». Ronald Dworkin articula uma versão liberal e igualitária contemporânea, defendendo que o livre discurso é uma condição do governo legítimo. A democracia justa, diz ele, exige «que cada cidadão tenha não apenas um voto, mas uma voz: uma decisão por maioria não é justa a menos que todos tenham tido uma justa oportunidade para exprimirem as suas atitudes, opiniões, receios, gostos, pressupostos, preconceitos ou ideais, não apenas na esperança de influenciarem os outros (embora essa esperança seja crucialmente importante), mas também para confirmarem apenas a sua posição enquanto agente responsável, em vez de vítima passiva, na ação coletiva».

Agregando alguns destes tópicos, um juiz inglês escreveu num acórdão do final do século XX que «a liberdade de expressão é o sangue vital da democracia». Como indica Stephen Sedley, o termo «sangue vital» é particularmente adequado, uma vez que «a liberdade de expressão permite que a opinião e o facto sejam transmitidos a todo o corpo político».

Embora a conexão com a democracia seja simultaneamente clássica e forte, também existem argumentos consagrados pelo tempo sobre a conexão entre a liberdade de expressão e o bom governo que não estão exclusivamente ligados à democracia. Um autor do século I d.C. pôs Diógenes a dizer a Alexandre Magno (que dificilmente é um modelo de democrata): «Tendo em vista o que eu digo, enfurece-te e empertiga-te (…) e pensa que sou o maior canalha e difama-me perante o mundo e, se te aprouver, trespassa-me com a tua lança, pois eu sou o único homem de quem irás obter a verdade, e não a aprenderás com mais ninguém».

A liberdade de expressão também é necessária para se verificar e controlar o que o nosso governo faz. Isso põe em jogo não apenas a liberdade de expressão mas a liberdade de informação, e aquilo a que se tem chamado o «direito de saber». O pai fundador americano James Madison falou do «direito de se examinar livremente as personagens e as medidas públicas». O economista e teórico político Amartya Sen observou que «nunca na história do mundo ocorreu alguma fome numa democracia que funcionasse». Ele associa explicitamente isto ao fluxo de informação, tanto para o povo como para os seus governantes, que é tornado possível por uma imprensa livre. Isso está mais plenamente articulado nas democracias liberais, mas a ideia de permitir um nível de escrutínio público e de acesso à informação por forma a melhorar a qualidade do governo está longe de ser inédita noutros sistemas políticos. Como vimos, os governantes da China permitiram que os seus censores deixassem em linha, e até encorajassem silenciosamente, a exposição da má gestão local e provincial. Tem-se afirmado um «direito de saber» sobretudo contra os poderes públicos, mas dado que os poderes privados são agora tão potentes, certamente deveria ser invocado contra eles também. Se temos o direito de saber o que o governo sabe sobre nós, não temos o direito de saber o que a Google sabe sobre nós?

O Presidente chinês, Xi Jinping

Uma quarta grande reivindicação em prol da liberdade de expressão é particularmente relevante para a nossa cosmópolis emergente. A liberdade de expressão, argumenta-se, ajuda-nos a conviver com a diversidade. Embora esta corrente não figure de uma maneira tão proeminente nos clássicos ocidentais modernos sobre a liberdade de expressão, o germe da ideia está nas próprias origens do liberalismo moderno. Podemos encontrá-lo, por exemplo, nos ensaios de John Locke e de outros sobre a necessidade da «tolerância» em vez das guerras de religião da Europa. Também o encontramos na afirmação de Immanuel Kant de que o progresso humano é mais bem servido, não pela ausência ou supressão do conflito, mas pela condução desse conflito essencial e criativo de maneiras pacificas e civilizadas.

O académico americano Lee Bollinger desenvolveu esta ideia. Valendo-se da experiência dos Estados Unidos, com o seu longo historial de diversidade étnica e religiosa, ele sugere que a liberdade de expressão «testa a nossa capacidade para vivermos numa sociedade que é necessariamente definida por conflitos e controvérsias; ela adestra-nos na arte da tolerância e robustece-nos para as vicissitudes desta». Poderia afirmar-se o mesmo de forma mais positiva, retornando ao primeiro argumento em favor do discurso. Se todos os que vivem no mesmo local ou espaço forem livres de se expressar, então temos uma melhor possibilidade de entender o que, naquela frase memorável cantada por Nina Simone, «O que significa ser eu» – e tu, e ela, e ele; John, Aisha ou Ming. Não iremos todos optar por viver as nossas vidas da mesma maneira. Não iremos todos concordar. Como observou Kant, a sociedade humana tornar-se-ia estagnada e apática se o fizéssemos. (Adão e Eva estavam provavelmente aborrecidíssimos no Jardim do Éden.) Mas, pela prática, podemos aprender a conviver com diferenças irredutíveis sem passarmos a vias de facto. Na melhor das hipóteses, haveremos de concordar no modo como discordamos.

Estes quatro argumentos ocidentais clássicos – EVGD – são combinados pelo antigo juiz do Tribunal Constitucional alemão Dieter Grimm numa única fórmula fecunda: autodesenvolvimento individual e autodeterminação coletiva. Obviamente que o meu breve esboço nem de perto esgota as muitas respostas subtis que ao longo dos séculos foram dadas à pergunta: «Porque deveria a expressão ser livre?». Não devemos excluir a possibilidade de outras pessoas virem a achar que a sua mais forte defesa da liberdade de expressão se baseia em motivos diferentes. O Partido Comunista Chinês, por exemplo, poderá concluir que precisa de mais liberdade de expressão para poder dispor da inovação científica e tecnológica que é essencial para sustentar o dinamismo de uma economia em maturação – e portanto para que a China atinja o seu antigo objetivo de «riqueza e poder». Por isso a sua justificação instrumental teria pouco a ver com o crescimento do indivíduo humano ou com o autogoverno do povo. Manifestamente, a versão da liberdade de expressão que deriva deste raciocínio seria um pouco diferente daquela que é justificada pelos fundamentos liberais clássicos.

Em última análise, cada um de nós tem de decidir por si próprio quais os argumentos que acha mais persuasivos – e produzir os seus. No entanto, isto é apenas o princípio da conversa. Embora debates da liberdade de expressão possam regressar às justificações subjacentes, eles não se referem principalmente à pergunta «porquê?». Em vez disso, preocupam-se em grande parte com duas perguntas sobre o «como»: «Quão livre deverá ser a expressão?» e «Como deveria ser a livre expressão?»

Quão livre deverá ser a expressão? Como deveria ser a livre expressão?

A maior parte da literatura moderna sobre a liberdade de expressão é dedicada à primeira destas questões. Normalmente utiliza argumentos filosóficos e jurídicos para perguntar: «O Estado deve permitir isto ou proibir aquilo?» É esta a forma como as questões da liberdade de expressão são muitas vezes debatidas nos média, geralmente instigadas pela controvérsia em torno de um livro, filme, caricatura, processo judicial específico, de uma proposta de lei ou de alguma outra medida. Por mais vitalmente importante que essa pergunta continue a ser, presta-se muito pouca atenção à segunda: Como deveria ser a livre expressão? Em que estilo, com que convenções e entendimentos mútuos, deveremos nós optar por exprimir algo (ou não)? Um direito a dizer não significa que seja correto dizê-lo. Um direito a ofender não implica um dever de ofender. Este desafio vai além da autocontenção voluntária e chega à exploração ativa das oportunidades. Que meios sociais, jornalísticos, educativos, artísticos e outros, existem para tornar frutuosa a liberdade de expressão, propiciando a provocação criativa sem dilacerar as vidas e as sociedades? Como podemos tratar-nos uns aos outros enquanto adultos, explorando e percorrendo as nossas diferenças com a ajuda desse dom caracteristicamente humano que é a expressão própria?

Na verdade, a primeira pergunta – Quão livre deverá ser a expressão? – não pode ser respondida de uma maneira satisfatória sem se abordar a segunda.

Quanto menos quisermos que nos seja imposto por lei, mais precisamos de fazer por nós mesmos. Quanto menos conseguirmos alcançar pela nossa própria modelação voluntária e soberana das maneiras como interagimos, mais apelos haverá para que a polícia e os tribunais façam o trabalho por nós.

Esta ideia foi desenvolvida de diferentes maneiras por duas pessoas que têm especial autoridade para falar sobre o assunto. Zechariah Chafee, professor de Direito em Harvard no início do século XX, foi um dos pais fundadores – ou pelo menos um dos tios – da moderna tradição americana da Primeira Emenda. Oliver Wendell Holmes reconheceu a influência desse académico nos seus acórdãos seminais durante o rescaldo da Primeira Guerra Mundial. Em 1942, no prefácio à segunda edição do seu livro Free Speech in the United States, publicado originalmente em 1920, Chafee escreveu que a lei deve estabelecer algumas restrições aos que desejem falar, «mas isso torna ainda mais importante que eles se contenham». «É inútil que a lei trace a fronteira entre a liberdade e a autorização», continuou ele, mas «o homem pode contemplar o seu próprio coração e tomar essa decisão antes de falar». Num novo capítulo escrito para essa edição, ele defendeu que precisamos de ir além da confiante suposição feita por Milton e por Mill de que a verdade acabará por vencer se eliminarmos simplesmente os obstáculos jurídicos à discussão aberta. «Devemos», escreve ele, «tomar medidas afirmativas para melhorar os métodos pelos quais a discussão é efetuada.»

Zechariah Chafee

Depois existe Aung San Suu Kyi, a heroína da luta pela liberdade na Birmânia que foi prisioneira política durante quase vinte anos. Num manifesto escrito para o quadragésimo aniversário da revista Index on Censorship, Suu Kyi faz uma poderosa defesa da liberdade de expressão. Comentando a observação de uma outra pessoa de que aquilo que é vital não é tanto a liberdade de expressão como a liberdade após a expressão, ela escreve: «Durante os longos anos de regime autoritário, os membros do movimento pela democracia na Birmânia foram punidos por levantarem a voz para protestarem contra as violações dos direitos humanos e os abusos de poder.»

No entanto, ela também insiste em que a liberdade de expressão pode ser usada de forma abusiva, em que «as palavras tanto podem ferir como curar». «O mau uso do dom da fala para enganar ou prejudicar os outros é geralmente visto como inaceitável. O budismo ensina que existem quatro atos verbais que constituem “fracasso pútrido na vida”: proferir mentiras deliberadas para seu próprio proveito, para proveito dos outros, ou por alguma vantagem material; proferir palavras que causem dissensão, ou seja, que criem discórdia entre os que estão unidos e incitem ainda mais os que estão em discórdia; falar de forma áspera e abusiva, causando raiva e desorientação no espírito dos outros; entregar-se a rumores que sejam desaconselháveis, irrefreados e prejudiciais.» Eis a motivação muito exigente dos preceitos budistas que são tradicionalmente resumidos como «discurso correto.»

O filósofo do direito Leslie Green dispôs-se a explorar o modo como estes preceitos budistas do discurso correto poderiam ser aplicados numa sociedade liberal ocidental. Pode encontrar-se alguma noção de discurso correto ou de bom discurso na maioria das culturas, e na tradição ocidental também. Uma das antigas Nereides gregas, lhas do mítico Nereu, chamava-se Evágora – «bom discurso». Mill termina o seu grande capítulo sobre a liberdade de expressão com uma descrição eloquente do modo como o debate público deve ser conduzido. Chama a esses hábitos e costumes, que ele insiste não poderem ser impostos por lei, «a autêntica moralidade da discussão pública».

Não somente pela lei

Uma argumentação central deste livro é a de que deveríamos limitar a liberdade de expressão o menos possível pela lei e pela ação executiva dos governos ou das empresas, mas fazermos correspondentemente mais para desenvolver normas e práticas compartilhadas que nos permitam dar o melhor uso a essa liberdade essencial. Vejo três razões principais para nos concentrarmos nos princípios ou normas subjacentes. A primeira é a natureza da cosmópolis. Como vimos, isto decerto não torna irrelevantes as leis que um único Estado tente impor no seu próprio território, tal como esperavam os primeiros ciberlibertários («Governos do Mundo Industrial (…) Não tendes soberania no local onde nos reunimos»). Mas reduz efetivamente o significado singular dos Estados soberanos.

O velho princípio do «Em Roma, sê romano» perde boa parte da sua força quando os romanos, muitos dos quais mantêm estreitas ligações com países de origem distantes de Roma, também estão simultaneamente – graças ao clique de um rato – em São Francisco, em Atenas e em Pequim. Se a nossa efetiva liberdade de expressão num mundo interligado se decide na encruzilhada de quatro tipos diferentes de forças – organismos internacionais, Estados-nação, poderes privados e redes de indivíduos propiciadas eletronicamente – então faz menos sentido que nos concentremos de forma tão intrusa na mera pergunta: «Quais devem ser as leis deste Estado?» Em vez disso, precisamos de pensar sobre os princípios ou normas subjacentes que esperamos ver realizados em todos esses níveis, e podemos tentar realizar — nos a nós mesmos através da ação coletiva, agregada e individual.

A segunda razão para olhar além da lei é mais antiga, mas hoje em dia tem uma relevância ainda maior. O autor britânico do século XVIII Samuel Johnson disse-o de uma bela maneira:

Entre tudo o que o coração humano suporta, quão pequena

É a parte que as leis ou os reis podem causar ou curar.

Constitui ao mesmo tempo a força e a fraqueza da literatura ocidental moderna acerca da liberdade de expressão que ela se concentre nas questões de direito no âmbito de uma jurisdição, sobretudo nacional – ou, como sucede na Europa, num conjunto de jurisdições estreitamente ligadas. Isto tem as grandes virtudes do rigor, da precisão e da concretude. Leva-nos para uma série de casos da vida real, nos quais os tribunais tiveram de decidir se era legal ou ilegal que alguém, num determinado lugar e tempo, empunhasse um letreiro proclamando que «a homossexualidade é um pecado», gritasse que «o islamismo vem do diabo», escrevesse que «o presidente Bonjo é um mentiroso», queimasse uma bandeira nacional, usasse o hijab ou exibisse um filme pornográfico. Se a história é o ensino da filosofia por exemplos, o direito é a filosofia testada por exemplos.

No entanto, esta literatura jurídico-filosófica também tem a fraqueza dos seus pontos fortes. Ela tende a reduzir as perguntas sobre a liberdade de expressão à questão genérica «isto é /deveria ser ilegal?». Todavia, nos Estados autoritários e naquelas a que já se chamou «democracias iliberais», as leis são feitas de borracha. São esticadas num e noutro sentido pelos poderes instituídos. Mesmo nas democracias liberais maduras, a liberdade de expressão é distorcida pelo poder imenso, e muitas vezes oculto, do dinheiro, que tanto fala como cala; pela manipulação política; pelo preconceito popular; pelos proprietários dos média e pelo mau jornalismo; pelas relações de poder no local de trabalho, nas comunidades e no lar, bem como entre os sexos, as classes e os grupos étnicos; e pela não menos importante força silenciadora do homem, ou, com menos frequência, da mulher. Na prática, as normas religiosas, sociais e culturais também podem ser mais persuasivas do que a letra da lei.

A lei entra em ação sobretudo nas fronteiras contestadas do discurso. Ela abrange – quanto? 0,1 por cento? 0,01 por cento? – de toda a expressão humana. O seu efeito é evidentemente muito maior do que estes números sugerem, mas na maior parte do tempo não tem um impacto direto sobre a maioria de nós. Os holofotes da lei estão assestados à beira do penhasco; não incidem rotineiramente sobre todo o enorme território da comunicação humana. Isso não significa que tal território seja um continente onde não existem normas. Longe disso. Com inúmeros registos de franqueza, de boa educação, de ironia, de deferência, de jocosidade e de manobra estratégica, nós autorregulamos consciente, semiconsciente e inconscientemente a nossa liberdade de expressão mil vezes por dia. É disso que tratam os romances, a poesia e conversação quotidiana em todo o mundo. Difere subtilmente de língua para língua, de cultura para cultura, de família para família. O que é inofensivo em Itália pode ser profundamente ofensivo na Tunísia. O que é um gracejo num pub irlandês em Toronto poderá ser um insulto mortal na casa de chá marroquina da porta ao lado.

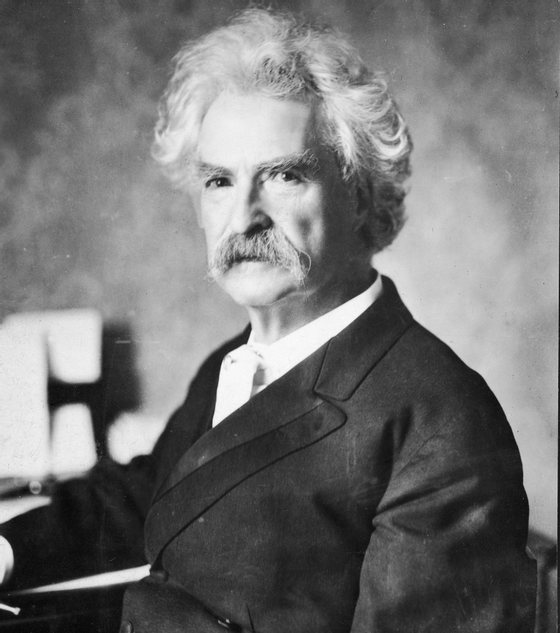

Algumas destas normas estão anotadas por escrito. As diretrizes editoriais da BBC, por exemplo, são um compêndio teológico da liberdade de expressão responsável no serviço público de radiodifusão. Os altos responsáveis da BBC sofrem por eles com a paixão intelectual de um jesuíta medieval. (Os combatentes do Hamas devem ser descritos como terroristas ou como insurgentes? Pode dizer-se que este político é gay?) Todavia, muitas dessas normas não-jurídicas não estão escritas – o que não significa que não sejam referidas. Falamos tal como o fazemos hoje, e não dizemos o que não dizemos, em parte por causa das muitas palavras que foram murmuradas anos antes de mãe para filho, de professor para aluno, de amigo para amigo. Algumas dessas lições não são expressas por palavras, mas intimadas por uma sobrancelha erguida, uma frieza súbita ou um riso indesejado. Outras lições aprendemo-las sozinhos, por tentativa e erro. Mark Twain captou com glorioso exagero esta costumeira autocontenção quando observou a respeito dos Estados Unidos, pela boca de Pudd’nhead Wilson: «É pela bondade de Deus que no nosso país temos essas três coisas preciosas e indescritíveis: a liberdade de expressão, a liberdade de consciência, e a prudência de nunca praticar nenhuma delas.»

Mark Twain

Isso leva-me à terceira grande razão para que nos concentremos nas normas. Já me referi a ela quando resumi a defesa da liberdade de expressão como uma forma de conviver com a diversidade. Recordemos a analogia com a navegação: nunca aprenderemos a velejar se o Estado não nos deixar sair com o barco para o largo. Descobrir e estabelecer limites para nós próprios é aquilo que fazem os adultos responsáveis. E recordemos a célebre definição do Iluminismo por Kant: emergir da nossa «imaturidade autoimposta». Kant faz contrastar a maturidade esclarecida com os Vormünder, aqueles que controlam paternalisticamente e presumem falar pelos outros. Bevormundung, em alemão moderno, significa tutela ou o ato de condescender. O excesso de regulamentação do discurso por lei manifesta esta tendência para que o Estado nos trate como a umas crianças crescidas, insuficientemente maduras para que efetuemos esses juízos por nós mesmos, incapazes de lidar com pontos de vista contrários ou ofensivos, necessitando sempre de receber instruções do professor.”