A ficção científica abunda em narrativas em que os robots se convertem em ameaças para os humanos, desenvolvendo ideias próprias, passando a trabalhar para os seus próprios interesses e procurando mesmo a sujeição ou até o extermínio dos seus amos. Acontece que os problemas que já estão a afectar-nos são causados por máquinas servis e cumpridoras, que fazem precisamente aquilo para que foram concebidas – é para essa insidiosa distopia robótica que nos alerta Martin Ford em Robôs: A ameaça de um futuro sem emprego (Bertrand, tradução de José Vale Roberto, 407 pg.).

Bowley estava errado

Em 1937, após análise de dados históricos da economia britânica, o economista Arthur Bowley concluiu que a repartição do PIB entre trabalho e capital tendia a manter-se constante no longo prazo. John Maynard Keynes corroborou esta conclusão e, em 1964, Paul Samuelson, outro economista de renome, cunharia, na 6.ª edição do seu influente manual de economia, a expressão “Lei de Bowley”, já que a relação descoberta por Bowley fora amplamente confirmada no pós-II Guerra Mundial, com o crescimento da remuneração do trabalho a acompanhar de perto o espectacular aumento da produtividade.

O economista Arthur Bowley (1869-1957)

Porém, a partir do início da década de 1970, a remuneração do trabalho começou a estagnar, embora a produtividade continuasse a subir. O fosso entre a remuneração do trabalho e do capital não tem parado de aumentar desde então, com nítida aceleração a partir do ano 2000. Ford chama a atenção para o facto de a quota-parte do trabalho incluir “os enormes salários dos presidentes das comissões executivas, dos executivos de Wall Street, dos super-atletas e estrelas de cinema”, que, em vez de descer, “dispararam que nem foguetões” – nos EUA, o rácio entre o salário médio dos executivos e o salário médio dos trabalhadores passou de 30:1 em 1950 para 343:1 no século XXI. Isto significa que a remuneração do trabalhador comum registou uma queda proporcional ainda maior do que os dados englobados da remuneração do trabalho dão a entender.

Só entre 2007 e 2011, a receita média anual gerada por cada empregado das grandes empresas passou de 378.000 dólares para 420.000 dólares – um aumento de 11%. Também a percentagem dos lucros das empresas no “bolo” do PIB aumentaram genericamente a partir do ano 2000, tendo a queda causada pela crise de 2008 sido seguida por uma forte recuperação a partir de 2010.

Algum do desvio em favor da remuneração do capital resulta de as grandes empresas disporem de meios para pagar a advogados e contabilistas especializados em “planeamento fiscal agressivo”, um eufemismo para evasão fiscal dentro dos limites legais. Em Condenados a repetir a história, Bill Fawcett traça um paralelo entre a desigualdade no tempo do Império Romano e a do presente: “Tal como as mega-empresas dos nossos dias, também [as famílias dos senadores e as linhagens patrícias] quase não pagavam impostos […] Em Roma eram os patrícios ricos que decidiam quem pagava impostos e não surpreende que não se obrigassem a pagá-los. Os patrícios dos nossos dias são as grandes empresas e conseguem muitas vezes fazer a mesma coisa através dos lobistas”.

Por vezes nem são precisos lobbies, pois os próprios políticos são os primeiros a sair em defesa do “planeamento fiscal agressivo”: referindo-se aos estratagemas da Google nesse domínio, Boris Johnson (que entretanto se tornou Ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido) declarou, em Janeiro passado, que “é absurdo culpar a empresa por não pagar os impostos. Talvez queiram também culpar um tubarão por comer focas”. A ideia implícita na analogia de que o instinto predatório do lucro-a-todo-o-custo é “natural” e está inscrito no DNA das grandes empresas é muito revelador.

Made in China

Outra explicação para o crescente desfasamento nas remunerações do capital e do trabalho está na globalização: as tarifas aduaneiras baixas e os progressos no transporte e na logística colocaram os produtos fabricados na China e noutros países do Sudoeste Asiático de mão-de-obra barata a competir em pé de igualdade com os fabricados no Ocidente. Um dos efeitos foi a baixa de preço de uma vasta gama de produtos – dos brinquedos aos electrodomésticos – o que beneficiou o consumidor ocidental; por outro lado, foi como se tivessem entrado no mercado de trabalho do Ocidente centenas de milhões de trabalhadores dispostos a trabalhar por uma fracção do salário mínimo que se pratica nos EUA ou na Europa. Pouca diferença faz que a fábrica na China ou no Vietnam opere por conta de uma empresa chinesa ou vietnamita ou seja propriedade de um fabricante ocidental que encerrou a sua fábrica em Portugal e se instalou no Sudoeste Asiático – o efeito é a queda dos salários e o aumento das taxas de desemprego entre os trabalhadores no Ocidente.

[A abertura é um dos momentos mais impressionantes de Manufactured landscapes (2006), um desequilibrado mas imprescindível documentário de Jennifer Baichwal em torno das fascinantes e perturbadoras fotos de Edward Burtynsky sobre o mundo em mudança]

https://www.youtube.com/watch?v=Yn3BP6nVheA

Pode argumentar-se que, no cômputo global, o saldo é positivo, já que centenas de milhões de chineses que viviam na pobreza têm agora a perspectiva de usufruir dos confortos da classe média-baixa, mas isso é fraco consolo para os operários ocidentais que viram o seu nível de vida cair ou foram despedidos.

[Roger & me (1989) é um documentário de Michael Moore sobre o declínio da indústria automóvel na sua terra natal, Flint, Michigan. A General Motors chegou a empregar 80.000 pessoas na cidade; em 1992 eram 50.000 e em 2015 entre 5000 e 7000]

Em O capital no século XXI, o livro de 2013 (publicado em Portugal no ano seguinte, pela Temas & Debates) do economista Thomas Piketty, que converteu este numa estrela pop à escala planetária, adianta-se uma explicação para esta disparidade: a taxa de retorno do capital é maior do que a taxa de crescimento económico, o que leva à concentração da riqueza nas mãos dos capitalistas, o que gera uma sociedade disfuncional e instável. Porém, observa Ford, Piketty parece pouco interessado em analisar as raízes da disparidade e “a palavra robot aparece apenas uma vez nas quase 700 páginas do seu livro”. Todavia, lembra Ford, a automatização é uma das forças que mais contribui para o hiato em expansão entre as remunerações do trabalho e do capital.

Trabalhadores da indústria automóvel em greve, na fábrica Fisher Body n.º1 da General Motors, em Flint, Michigan, 30 de Dezembro de 1936

Visões futuristas

Consta que em 1943, Thomas Watson, presidente da IBM, terá dito que “Em todo o mundo haverá lugar para talvez cinco computadores”. A frase tornou-se num símbolo da incapacidade dos decisores em antever o desenvolvimento da sociedade, e em particular do papel da informática e dos computadores, e é citada com frequência, ainda que nunca tenha sido encontrado qualquer indício que a vincule a Watson. Outra afirmação de teor análogo é atribuída a Ken Olsen, co-fundador da DEC (Digital Equipment Corporation) e um dos pioneiros dos computadores, que terá afirmado, em 1977, que “não há qualquer razão para uma pessoa ter um computador em casa”. Neste caso a atribuição é correcta, mas foi descontextualizada: Olsen referia-se a um computador que controlasse o funcionamento da casa (aquilo a que hoje se chama domótica), não a um computador para usar (para trabalho ou lazer) em casa.

O facto de estas citações serem apócrifas ou retiradas de contexto, não significa que o papel a desempenhar pelo computador não tenha sido, efectivamente, subestimado e que muitas pessoas em cargos de responsabilidade não tenham feito profecias semelhantes – foi o caso de Charles Galton Darwin (neto do grande naturalista do século XIX), que, em 1946, estando à frente do National Physical Laboratory, o instituto que liderava a pesquisa cibernética no Reino Unido, calculou que “uma máquina bastará para resolver todos os problemas que um país lhe ponha”.

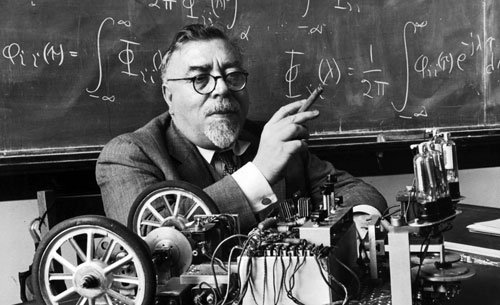

Mais ou menos pela mesma altura – em 1949 – Norbert Wiener (1894-1964), um dos pais da cibernética, da robótica e da automação, redigiu um artigo intitulado A Era da Máquina (“The Machine Age”), em resposta a uma solicitação do The New York Times, que pretendia que o autor do seminal ensaio Cybernetics (1948) desse a sua visão do mundo futuro.

Norbert Wiener

Ford cita alguns excertos muito pertinentes de A Era da Máquina: “Tudo o que podemos fazer de forma clara e inteligível, podemos fazê-lo com uma máquina”, o que poderia conduzir a “uma revolução industrial de uma crueldade absoluta” realizada por máquinas capazes de “reduzir o valor económico do operário fabril com tarefas de rotina a um ponto tal em que este não tem nenhum valor, seja qual for o preço”.

Porém, Martin Ford omite as ideias mais relevantes e visionárias do artigo de Wiener, que, aliás são expressas logo na abertura: “Por esta altura, o público já está plenamente consciente de que se avizinha uma nova era da máquina, baseada no computador e não nas máquinas de potência. A tendência destas novas máquinas é substituir o julgamento humano a todos os níveis excepto o mais elevado, e não substituir a força humana pela força da máquina”. O público e os decisores não estavam despertos, em 1949, para a distinção crucial entre máquinas que executam trabalho físico e máquinas que executam trabalho de análise e julgamento, e ainda hoje parecem não ter percebido que nem sequer os empregos altamente qualificados estão a salvo dos avassaladores progressos tecnológicos.

A verdade é que a advertência de Wiener não foi ouvida, pois o artigo não chegou a ser publicado: Lester Markel, editor do The New York Times, solicitou a Wiener que reescrevesse alguns trechos e, após alguns equívocos e falhas de comunicação entre o autor e o jornal, o artigo acabou por ser esquecido, só tendo sido redescoberto em 2013.

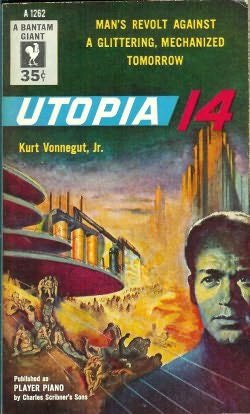

De qualquer forma, não tardou a surgir novo aviso, ainda que não sob a forma de um ensaio de um artigo de um distinto professor do Massachusetts Institute of Technology mas de um obscuro romance de ficção científica, o primeiro de Kurt Vonnegut.

Player piano, de 1952 (que nalgumas reedições foi rebaptizado como Utopia 14), decorre num tempo em que quase todas as tarefas desempenhadas por seres humanos foram transferidas para máquinas, gerando uma imensa massa de gente apática e que vive uma existência esvaziada de sentido. É uma das raríssimas distopias robóticas que não envolve robots revoltados mas robots obedientes.

Vonnegut diria mais tarde que Player piano era “um romance sobre pessoas e máquinas em que as máquinas levam quase sempre a melhor, como acabará por acontecer” e que procurava responder à questão de “como amar pessoas que não servem para nada”.

“Breaker boys” (rapazes incumbidos de fraccionar o carvão à saída da mina), Hughestown Borough, Pennsylvania, 1908-12, por Lewis Hine

Mais um aviso ignorado

Apesar de o acaso ter remetido o artigo premonitório de Wiener para uma gaveta e de os decisores políticos não costumarem ter em linha de conta as alegorias contidas em obscuros livros de ficção científica, em 1964 foi emitido um novo alerta e desta vez provinha de uma comissão formada reputados cientistas e intelectuais norte-americanos. O relatório da auto-designada Comissão Ad Hoc Sobre a Tripla Revolução, que incluía, entre outras sumidades, o Prémio Nobel da Química Linus Pauling e tinha como principal ideólogo o economista Robert Theobald, previa que a “cibernética (ou automatização)” iria gerar uma economia em que “a produção potencialmente ilimitada pode ser conseguida por sistemas de máquinas que exigirão pouca cooperação com os seres humanos”, de que resultaria desemprego em massa e desigualdades sociais e, consequentemente, uma queda na procura de bens e serviços.

O relatório, escreve Martin Ford, teve ampla difusão nos media e causou apreensão nos meios políticos e intelectuais, mas não teve efeitos práticos e as suas propostas – nomeadamente a criação de um “rendimento incondicional” para todos os cidadãos, um conceito de que Theobald foi pioneiro – foram esquecidas por umas décadas.

[Dança sincronizada de robots, em vídeo promocional de um fabricante]

Perigo: Máquinas em movimento

Embora tal “distinção” seja por vezes atribuída a Kenji Urada, um engenheiro de manutenção da Kawasaki, a primeira vítima confirmada de um robot foi Robert Williams, um operário de uma fábrica da Ford Motor Company em Flat Rock, Michigan, que, a 25 de Janeiro de 1979, foi mortalmente atingido na cabeça pelo braço de um robot. Este não era um desses robots dotados de livre arbítrio e intenções malévolas imaginados pelos escritores de ficção científica, mas uma máquina subserviente que se limitou a executar as acções para que fora programado – o humano é que cometeu um erro de julgamento e colocou inadvertidamente a sua cabeça na rota do braço mecânico.

Os erros humanos e as falhas de equipamento são impossíveis de eliminar, pelo que continuarão a ocorrer acidentes em que trabalhadores humanos são mortos ou feridos por robots. Não são porém estes raríssimos acidentes a maior ameaça colocada pelos robots aos trabalhadores – é que os robots tomem conta, progressivamente, dos postos de trabalho humanos.

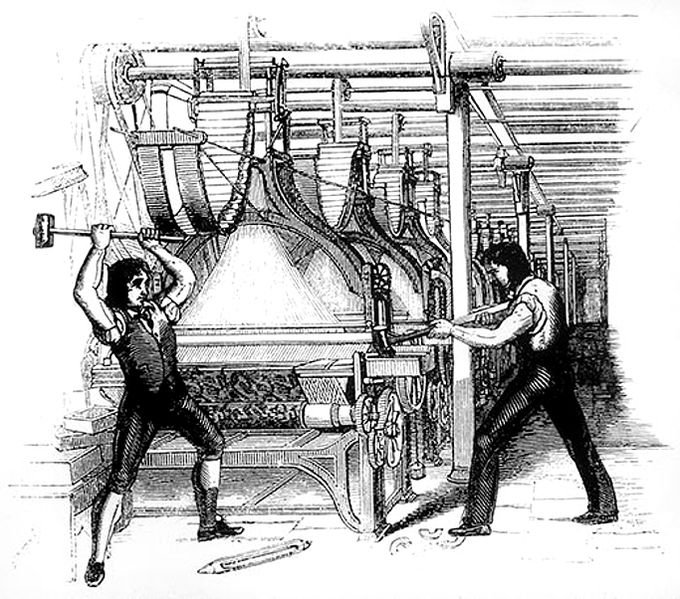

O perigo é antigo e a sua percepção também: ainda a Revolução Industrial estava em embrião e já havia operários ingleses a ver nos teares mecânicos uma ameaça ao seu ganha-pão – a destruição de maquinaria industrial foi criminalizada na Grã-Bretanha logo em 1721 e punida com degredo, sendo a legislação modificada, pelo Frame-Breaking Act de 1812, de forma a incluir na punição a possibilidade de pena de morte.

Luditas escaqueiram um tear

Na Grã-Bretanha dos séculos XVIII-XIX, o termo “ludita” começou por designar um aderente do movimento que fazia oposição violenta ao progresso tecnológico, nomeadamente através da sabotagem, mas nos nossos dias o âmbito alargou-se e pode mesmo englobar alguém que manifeste reticências quanto à indiscutível superioridade do mais recente modelo de iPhone sobre o modelo anterior. Ironicamente, o tecelão Ned Ludd, um rapaz dos arredores de Leicester que, em 1779, terá destruído dois teares à martelada e ficou na mitologia como fundador e líder do ludismo, poderá não ter praticado tal acto por convicção ideológica anti-automação mas por mera rebeldia adolescente, ou poderá mesmo nunca ter existido.

Ned Ludd, também conhecido por Rei Ludd, liderando uma revolta operária

Na verdade, antes dos luditas britânicos, já no outro lado do Canal se assistira a um episódio de rejeição da nova tecnologia na indústria têxtil. Jacques de Vaucanson (1709-1782), um prolífico inventor francês, começara a fabricar autómatos aos 18 anos na sua oficina em Lyon e conseguira chamar a atenção para o seu talento ao apresentar, em 1737, um tocador de flauta mecânico, com um repertório de uma dúzia de melodias.

Jacques de Vaucanson

A fama dos autómatos accionados por mecanismos de relojoaria de Vaucanson espalhou-se pela Europa, de forma que Frederico II da Prússia lhe propôs um cargo na sua corte, com a fabulosa remuneração de 12.000 libras por ano. Vaucanson preferiu ficar em França e em 1741 foi nomeado inspector-chefe da indústria da seda, para a qual apresentou ambiciosos planos de reforma, a nível da tecnologia e dos métodos de trabalho. Os operários da indústria de seda perceberam o que as reformas de Vaucanson significariam para os seus empregos, saíram para as ruas de Lyon em revolta (não precisaram de Twitter nem de Facebook para convocar a sublevação) e apedrejaram Vaucanson, que teve de escapulir-se da cidade disfarçado de frade.

Tear aperfeiçoado por Vaucanson, 1748

De regresso a Paris e ressabiado com a incompreensão com que as suas ideias para optimizar a manufactura de seda tinham sido recebidas pelos tecelões, Vaucanson investiu anos de pesquisa no desenvolvimento de um tear mecânico completamente automático, que proclamava, permitiria que “um cavalo, um boi ou um burro fossem capazes de tecer um tecido mais belo e muito mais perfeito do que são capazes os tecelões mais habilidosos”.

Fiação Rhodes Mfg. Co., Lincolnton, Carolina do Norte, 1908, por Lewis Hine

Luditas à parte, a automatização parecia, até há pouco tempo, uma forma de libertar o homem de executar tarefas pesadas, sujas, repetitivas, monótonas, arriscadas e prejudiciais para a saúde. Foi a mecanização do trabalho agrícola que permitiu que, no período de um século, a percentagem de população dos países industrializados dedicada à agricultura caísse de 50% para 2 ou 3%, conseguindo ao mesmo tempo, que a produção agrícola aumentasse apreciavelmente. A indústria foi outro sector em que a automatização permitiu dispensar uma fracção significativa dos trabalhadores. Nada disto parecia terrivelmente preocupante – excepto para quem perdia o emprego e não conhecia outro mister – porque se acreditava que o sector terciário absorveria todas as mãos libertadas pelos sectores primário e secundário.

Foi por acreditar nisto (e devido à obsessão das multinacionais em minimizar custos de produção sem olhar a consequências) que o Ocidente se desindustrializou e delegou na China a missão de ser a “fábrica do mundo”. Mas na segunda década do século XXI surgiram dois fenómenos que contrariaram esta tendência: na China, a subida dos salários dos trabalhadores industriais fez com que a produção sofresse nova deslocalização, desta feita para o Vietnam, Tailândia, Cambodja, Indonésia, Bangladesh, Filipinas e outros países do Sudoeste Asiático com mão-de-obra mais barata; por outro lado, a automatização nos países ocidentais permitiu que a proporção dos custos da mão-de-obra no produto final baixasse significativamente, de forma que, devido à proximidade dos mercados, as fábricas ocidentais voltassem a ser competitivas face às fábricas chinesas e algumas unidades fabris regressassem ao país de origem e gerassem algum emprego (mas muito menos do que aquele se perdera antes).

Fábrica da Nike no Vietnam

A China, que necessita de manter uma taxa de crescimento elevada e uma taxa de desemprego baixa para manter a paz social, vê-se obrigada a reagir a este duplo desafio: por um lado, abandonando o modelo da competitividade assente em salários baixos e apostando em produtos mais sofisticados; por outro, apostando também na robotização: “Substituam os seres humanos por robots” foi a palavra de ordem lançada não por um capitalista chinês sedento de lucro, mas por Hu Chunhua, membro do Politburo do Partido Comunista e uma das figuras emergentes da política chinesa. Aparentemente, Hu não está preocupado com o facto de o aumento de competitividade trazida pelos robots ir lançar milhões de chineses no desemprego.

Nada parece deter a robotização da indústria e até os mais recentes beneficiários da deslocalização estão ameaçados por ela: um estudo da Organização Internacional do Trabalho divulgado em Julho passado estima que 56% dos postos de trabalho no sector secundário no Sudoeste Asiático, tipicamente com baixo nível de especialização e salários baixos, irão desaparecer nos próximos 20 anos – são 137 milhões de pessoas, repartidas maioritariamente pelas indústrias de vestuário, calçado desportivo e componentes para automóveis. A Tailândia, cujo desenvolvimento neste último domínio lhe valeu o cognome de “Detroit do Sudoeste Asiático” arrisca-se a ter o mesmo destino da Detroit original.

Antiga fábrica da Packard, Detroit, 2008

O computador entra no domínio do humano

Entre 1998 e 2013 o valor gerado pelas empresas americanas cresceu 42% mas as horas de trabalho necessárias para o gerar mantiveram-se constantes. Os optimistas escolhem acreditar que, embora destes números se possa depreender que são necessárias cada vez menos pessoas para produzir o mesmo volume de produtos e serviços, as pessoas “libertadas” destas tarefas menores seriam “requalificadas” e passariam a desempenhar funções mais “nobres” e, supostamente, mais bem pagas. De acordo com esta perspectiva, todos os governantes, da esquerda à direita, passaram a repetir a repetir os mantras da “aposta na formação e qualificação profissional” e da “educação como paixão”. Com as tarefas humildes, rotineiras e “estúpidas” confiadas a robots, computadores e redes inteligentes, a força de trabalho humana, devidamente munida de mestrados e doutoramentos e múltiplos certificados obtidos em acções de formação, iria consagrar-se apenas a actividades criativas e de gestão ou que requeressem o sofisticado e subtil “julgamento humano”.

O que ninguém parece ter previsto – excepto Norbert Wiener – é que os avanços na informática fossem tão rápidos e colossais que muitas ocupações que se julgavam estritamente dependentes do “julgamento humano” fossem caindo sob a alçada das máquinas.

Mollahan Hills, Newberry, Carolina do Sul, EUA, 1908, por Lewis Hine

Um sinal de alerta poderia ter soado em 1997, quando o campeão de xadrez Garry Kasparov foi derrotado por Deep Blue, um supercomputador da IBM. Todavia, apesar da aura “intelectual”, o xadrez é um jogo de regras fixas e sem margem para subjectividades, pelo que uma máquina com a capacidade para delinear milhões de sequências diferentes de jogadas e comparar os respectivos desfechos, pode ter vantagem sobre um ser humano.

Como conta Martin Ford, a IBM, estando consciente disto, lançou a si mesma o repto de criar um computador capaz de derrotar humanos no seu próprio terreno. O resultado foi o Watson, um computador que é capaz de responder a perguntas, em linguagem corrente, sem moldes pré-fixados, sobre os mais variados assuntos – e tão bem o faz que neste jogo de perguntas e respostas conseguiu superar o desempenho de dois antigos vencedores do concurso televisivo Jeopardy!, em 2011 (e fê-lo mesmo sem estar ligado à Internet – uma limitação minimizada pelo facto de a sua memória incluir, entre outra informação, todos os artigos da Wikipedia).

Não são, portanto, apenas os postos de trabalho não-qualificados que estão em risco. Uma evolução do Watson está hoje em dia a ser utilizada como auxiliar de diagnóstico médico e a profissão de médico radiologista pode ter os dias contados – algo que foi previsto em 1959 por Lee Lusted – pois a inteligência artificial já se tornou mais eficaz a analisar radiografias do que os radiologistas humanos. O software desenvolvido como auxiliar de diagnóstico médico tem a capacidade de aprender por si mesmo, ou seja, depois de confrontado com uma vasta amostra de casos, é capaz, por tentativa e erro, de deduzir regras e adquirir competências nessa área. Quando uma profissão tão especializada e qualificada como radiologista está ameaçada, quantos milhares de outras não o estarão também?

Há uma década, a ideia de um veículo sem condutor parecia ficção científica e agora eles já “andam por aí”, partilhando as estradas com condutores humanos em vários estados dos EUA, ainda que, para já, o piloto automático seja recomendado apenas para auto-estradas, não para situações de tráfego urbano. Um Tesla Model S protagonizou, em Maio passado, na Florida, o primeiro acidente mortal envolvendo um automóvel sem condutor, mas os condutores humanos também têm acidentes mortais – e a Google anunciou em 2012 que a sua frota de veículos sem condutor cumprira meio milhão de quilómetros sem um único acidente.

O veículo sem condutor da Google

A rapidez dos progressos neste domínio tem sido impressionante: lembra Martin Ford que no primeiro concurso para automóveis sem condutor, em 2004, nenhum dos 15 concorrentes conseguiu cumprir 10% do percurso previsto.

Nem todos quererão prescindir do “prazer de conduzir” e nem todos terão meios para adquirir um veículo sem condutor, pelo que é previsível que nos próximos anos os veículos sem condutor sejam minoritários, mas as possibilidades que se abrem são revolucionárias – e o espectro do desemprego paira já sobre quem tem a profissão de motorista. Para já, os motoristas de táxi alarmam-se com a possibilidade de perderem clientes para empresas do tipo da Uber, que usam apps de telemóvel para conectar passageiros e veículos conduzidos por particulares, mas podem começar já a considerar a possibilidade de uma ameaça mais radical: a dos táxis sem condutor.

Pensando bem, conduzir um automóvel é menos complicado do que tripular um avião e os aviões são hoje tripulados sobretudo através de computadores. É sobretudo a desconfiança que um cockpit vazio inspiraria nos passageiros que impede a completa supressão de pilotos humanos em voos comerciais.

As possibilidades abertas pelos desenvolvimentos na inteligência artificial e na robótica são muitas e Martin Ford, não as cobrindo exaustivamente, oferece uma panorâmica suficientemente vasta e clara para que se torne óbvio que o conceito de “profissão com futuro assegurado” que todos os pais desejam para os filhos está a estreitar-se a cada dia que passa.

Macon, Geórgia, 1909, por Lewis Hine

Todas as saídas estão fechadas?

Os empregos de recurso mais comuns para as crescentes massas de jovens licenciados que não conseguem emprego na sua área de formação costumam ser os MacJobs (virar hamburgers) e as caixas de supermercado, mas estas tenderão a dar lugar a caixas automáticas e os MacJobs estão ameaçados por máquinas como a da Momentum Machines, que é capaz de produzir 360 hamburgers gourmet por hora sem necessidade de intervenção humana e que é capaz de moldar cada pedido às especificações precisas do cliente. O co-fundador da Momentum Machines nem sequer parece embaraçado por considerações éticas quando afirma, candidamente: “o nosso dispositivo não tem como fim tornar os empregados mais eficientes, mas sim substituí-los completamente”.

Os empregos no comércio tenderão a minguar, à medida que os consumidores direccionarem uma fracção cada vez maior do seu orçamento para as compras a grandes empresas online, cujo sistema de atendimento, gestão de stock, triagem, embalamento e expedição é cada vez mais automatizado (poderá não estar longe o tempo em que também a gestão e reposição de stock nas grandes superfícies comerciais sejam automatizadas). O potencial acréscimo de empregos como motorista que o acréscimo do comércio online poderá evaporar-se se as transportadoras apostarem em veículos sem condutor.

Quidwick Company Mill, Anthony, Rhode Island, 1908-12, por Lewis Hine

Entre as saídas mais apregoadas e aliciantes para os jovens de hoje estão as actividades artísticas, como se estas dependessem menos do talento e da vocação do que da formação e do cumprimento de formalidades académicas e como se o mercado estivesse disponível para encaixar todos os anos milhões de novos compositores, artistas de video mapping, ceramistas e designers de fonts. No caso da música, pode mesmo dizer-se que a internet, através da oferta gratuita e quase ilimitada de “conteúdos” e da promoção de hábitos de escuta dispersos e superficiais, fez minguar a fonte de receitas de artistas e editoras e tornou as últimas mais avessas ao risco e à inovação.

Assim, criou-se uma situação paradoxal, em que, por todo o mundo, milhões de jovens músicos alimentam a esperança de que os registos que disponibilizam no SoundCloud ou no BandCamp os venham a tornar ricos e famosos, apesar de eles próprios se limitarem a ouvir música pirateada, sem dar um cêntimo a ganhar aos outros músicos. Graças à internet e a máquinas de marketing cada vez mais aperfeiçoadas e agressivas, as pop stars de topo ganharam dimensão verdadeiramente planetária e fazem mais dinheiro do que nunca, mas os escalões médios e baixo dos criadores de música proletarizaram-se e contentam-se em tocar por uns trocos e dormir no sofá do organizador do concerto. Também aqui se alargou o abismo entre o 1% do topo e os restantes 99%.

De qualquer modo, até na criação artística a inteligência artificial tem dado passos de gigante – Martin Ford menciona, entre outros, os programas Ianus (composição) e The Painting Fool (pintura).

Mina de carvão, South Pittston, Pennsylvania, c. 1908-12, por Lewis Hine

O fim do diploma universitário como garantia de emprego

Vivemos um tempo de mudanças dramáticas na sociedade e, em particular, no mercado laboral. As taxas crescentes de desemprego jovem, sobretudo na Europa meridional começam a atingir valores estarrecedores, da ordem dos 30 a 50% e – e muitos destes são jovens que acreditaram na falácia de que a um curso superior era garantia de um emprego – ou até mesmo de um bom emprego. Mas, como escreve Martin Ford, na ausência de novos empregos, o que o aumento da percentagem de população com habilitações superiores provoca é “a inflação de credenciais” e as ocupações que anteriormente exigiam apenas um diploma do ensino secundário requerem agora um diploma universitário: “o mestrado tornou-se na nova licenciatura e os cursos de escolas que não sejam de elite são desvalorizados”.

[Trabalhadores da Forth Worth & Denver, c. 1908-12, por Lewis Hine]

A estrutura do mercado de trabalho é piramidal, pelo que os cargos de topo – os que mais requerem “julgamento humano” e são (por enquanto) menos susceptíveis à automatização – são necessariamente limitados, pelo que o aumento da produção de mestres e doutores pelas universidades irá confrontar-se com um número rígido de oportunidades de emprego. Não quer isto dizer que mais formação não seja benéfica – quanto mais não seja do ponto de vista do desenvolvimento pessoal – mas é um trágico equívoco crer que, na ausência de outras medidas, qualificar mais pessoas faça aparecer, como que por magia, um número correspondente de empregos qualificados.

Lembra Martin que, “entre 2003 e 2012, o rendimento médio dos [licenciados americanos] caiu de 52.000 para pouco mais de 46.000 dólares [valores corrigidos para 2012]. Durante o mesmo período, a dívida total dos empréstimos a estudantes passou de 300.000 milhões para 900.000 milhões de dólares”. Em Portugal, são cada vez mais frequentes as ofertas de emprego para engenheiros e outros licenciados remuneradas pelo salário mínimo – as centrais sindicais podem ter razão em ver nelas “um desrespeito pelas profissões”, uma forma de “pôr em causa a dignidade das pessoas”, uma tentativa de favorecer “a desregulação das relações de trabalho” e “uma desvalorização dos conhecimentos, das experiências e das qualificações” (Arménio Carlos, em declarações à TSF, 25.07.16), mas as empresas estabelecem estes patamares de remuneração porque sabem bem que a procura de trabalho qualificado está em regressão e que, portanto, não faltam licenciados dispostos a trabalhar pelos salários propostos.

Quando for grande quero trabalhar na WhatsApp

Continua a pairar no espaço público um optimismo acrítico perante as novas tecnologias e o mundo de oportunidades aberto pela internet, como se os empregos perdidos nas ocupações “tradicionais” pudessem ser compensados pelos empregos em empresas tecnológicas ou como se um em cada dois jovens licenciados desempregados fosse desenvolver uma killer app que o tornasse milionário.

Martin Ford deita um balde de água fria sobre as perspectivas de emprego tecnológico, tomando como exemplos precisamente as empresas que são símbolo do Admirável Mundo Novo Digital: em 2007 a Google pagou 1600 milhões de dólares pelo YouTube, que tinha, à data, 65 empregados; em 2012 o Facebook pagou 1000 milhões de dólares pelo Instagram, que tinha, à data, 13 empregados; em 2014 o Facebook pagou 19.000 milhões de dólares pelo WhatsApp, que tinha, à data, 55 empregados.

Em “The digital revolution that never wasn’t”, um muito pertinente artigo na Harper’s Magazine de Janeiro de 2014, Jeff Madrick fazia este cômputo: a General Motors tinha, em 1955, 600.000 trabalhadores, enquanto hoje, numa economia muito maior e mais globalizada, a Google tem 50.000, o eBay 20.000, o Facebook 6.000.

[Em 1954, a General Motors celebrava a saída do seu exemplar n.º 50.000.000]

https://www.youtube.com/watch?v=Ery8MK2K6Fk

A verdade é que, se não nos deixarmos deslumbrar pelo hype em torno das empresas emblemáticas do universo digital, é inevitável concluir que a probabilidade de algum dos milhões de jovens desempregados com habilitações superiores encontrar emprego numa delas é ínfima.

Os entusiastas da qualificação argumentam que o mercado de trabalho dos licenciados engloba realidades muito diversas: sim, os licenciados nas áreas das humanidades debatem-se com dificuldades, mas em compensação haverá em Portugal uma procura ávida de diplomados em áreas científicas e em particular nas tecnologias de informação. Ora, um artigo do Público de 21.04.14, com o título “Empresas não vão mexer nos salários e mostram vontade de aumentar pessoal” (um optimismo desmentido pelo conteúdo), sobre as perspectivas de contratação e remuneração salarial das empresas, revelava que a área das “tecnologias de informação” era aquela onde mais empresas manifestavam intenção de dispensar trabalhadores (19%) e de cortar os salários dos restantes (10%).

Não se trata de uma peculiaridade portuguesa, ditada pelo contexto de crise ou pelas limitações intrínsecas do nosso tecido empresarial. Também nas empresas tecnológicas de ponta a nível mundial, símbolos do Admirável Mundo Novo da Era Digital e da pujança do cibercapitalismo, os postos de trabalho começaram a minguar: em Abril passado, a Intel, o maior fabricante mundial de circuitos integrados, anunciou o despedimento de 12.000 trabalhadores (11% da sua força de trabalho), em Agosto foi a vez da Cisco, o gigante mundial na área das redes cibernéticas, anunciar o despedimento de 5500 funcionários (7% da sua força de trabalho), justificado por uma estagnação na facturação da empresa (a desculpa é pouco plausível, já que a perspectiva de estagnação deveria levar à manutenção de postos de trabalho, não a despedimentos).

A campanha lançada pela Cisco em 2012 sob o lema “Tomorrow starts here”, trombeteando as bem-aventuranças da “internet de tudo” (um passo à frente da já de si patética “internet das coisas”), ganha uma amarga ironia quando vista após o recente anúncio de despedimentos em massa.

[Como a política já não tem capacidade para prometer “Amanhãs que cantam”, tal incumbência foi transferida para as empresas tecnológicas: este é o futuro em que “as árvores falam com as redes”, segundo a Cisco]

Se a Cisco representa o amanhã e se ele começa aqui, o que espera os diplomados na área da informática é o desemprego.

Apesar de estes factos serem incontestáveis e públicos, os políticos e economistas continuam a fingir que vivemos no melhor dos mundos e que o aumento brutal do desemprego jovem e do desemprego de longa duração, bem como a queda da taxa de participação na força de trabalho (percentagem de pessoas empregadas e à procura de emprego no total da população em idade activa) não são sintomas de que estão em curso mudanças dramáticas na economia e na sociedade, mas são apenas um acidente de percurso, um infortúnio conjuntural, resultante de um período de baixo crescimento económico ou da incompetência ou malevolência do governo anterior. A esquerda acredita que se nos libertarmos do jugo dos credores e do “pacto de agressão” e adoptarmos uma “política patriótica de esquerda”, voltaremos, como que por magia, ao pleno emprego, o que a direita julga poder atingir “flexibilizando o mercado de trabalho” (leia-se: facilitando os despedimentos e sujeitando os trabalhadores a condições tirânicas) e aliciando o investimento estrangeiro mediante oferta de “benefícios fiscais”, “vistos gold” e outros subterfúgios eticamente duvidosos, ainda que estritamente legais.

Jackson Mill, Fiskeville, Rhode Island, 1908-12, por Lewis Hine

As profissões do século XXI

Os media têm vindo a divulgar regularmente novas oportunidades empregos para o século XXI, que oscilam entre a excentricidade, o micro-nicho e a fantasia pueril. Os estragos causados por estes cenários oníricos e falaciosos são, muito provavelmente, reduzidos, já que os jovens em idade de escolher um rumo profissional há muito deixaram de ler jornais e revistas, mas há sempre o risco de os pais ou avós os lerem e incentivarem a sua prole a orientar a sua vida profissional para tais necessidades.

Elk Mills, Fayeteville, Tennessee, c. 1908-12, por Lewis Hine

Thomas Frey, futurólogo, especialista em “tecnologias emergentes” e conferencista de sucesso mundial e fundador do DaVinci Institute, antevê que a extinção de 2.000 milhões de postos de trabalho na economia mundial até 2030 será compensada por 162 empregos que vão existir no futuro (próximo), alguns das quais são simplesmente ridículos (“38. Psicólogos de super-bebés”), tenebrosos (“37. Designers de super-bebés”) ou muito antigos (os “23. Spotters de oportunidades” têm uma tradição ininterrupta desde o Paleolítico; outrora foram conhecidos em português como “videirinhos”). Outros empregos do futuro parecem ter saído de um brainstorming de hipsters (“61. Chefs de comida 3D”, “67. Auditores de lifestyle”) ou soam como anedotas de mau gosto (“78. Teóricos, filósofos e evangelistas de criptomoeda”). Entre os 162 empregos, Frey não incluiu o seu próprio emprego de “tarólogo hi-tech”, talvez porque não queira estimular concorrência no seu aprazível e bem remunerado mister em que corre mundo a aspergir plateias recheadas de CEOs e altos quadros da função pública com uma nuvem de falácias de aroma sofisticado e modernaço.

Turno da manhã, Indiana Glass Works, 1908-12, por Lewis Hine

Frey prevê oito empregos distintos ligados à “indústria de drones comerciais”, que é assunto recorrente nos artigos sobre “empregos para o século XXI”. A hipotética ocupação de “expedidor de drones“ ganhou grande projecção só porque a Amazon, numa manobra publicitária que conseguiu pôr a empresa nas bocas do mundo, anunciou a (remota) possibilidade de fazer algumas entregas via drone. Claro que é tecnicamente exequível, mas imagine-se o caos que tomaria conta dos céus se as entregas através de drones atingissem um número significativo – sair à rua ou apanhar sol no jardim passariam a ser actividades de risco.

[O sistema de entregas por drone da Amazon: um futuro cor-de-rosa]

Onde há um problema, há também uma oportunidade, como bem sabem os videirinhos (perdão, os spotters de oportunidades). Se o céu ficar infestado com o zumbido de drones carregados com encomendas (espera-se que não com bigornas ou pianos), será necessário que alguém desempenhe a função de “polícia de trânsito aéreo”, outra das “profissões emergentes”. Resta saber se este polícia sinaleiro do século XXI fica suspenso de um retrógrado balão ou se coordenará o tráfego sobre um podium anti-gravitacional a pairar no ar.

No artigo “As profissões do futuro”, na Visão de 19.04.2104, surgem empregos como “gestor de nuvens”, “terapeuta respiratório”, “pediatra fetal”, “designer de órgãos” (as vísceras, não o instrumento de teclas), “nanomédico”, “cirurgião de aumento da memória” ou “guia turístico espacial”. E uma vez que muitas pessoas passam cada vez mais tempo no ciberespaço, é natural que se proponham profissões como “planificador de identidade digital”, “consultor de privacidade”, “arquivista pessoal” (para catalogar as centenas de milhares de selfies) e “arqueólogo digital”, apresentado como um “especialista em eliminar o rasto digital de pessoas e empresas” (é verdade que dá jeito apagar as fotos comprometedoras que se colocaram no Facebook numa noite de copos, mas o conceito de “arqueólogo” é o de alguém que desenterra o passado, não que o suprime).

Elk Mills, Fayeteville, Tennessee, c. 1908-12, por Lewis Hine

Na página mercado de trabalho do século XXI, da Debt.org, uma organização que pretende auxiliar “todos os que queiram assegurar para si um futuro financeiro sólido”, recomendam-se profissões que, ironicamente, estão entre as mais ameaçadas de extinção pelas novas tecnologias, como “professores de línguas”, “professores de tecnologias de informação”, “analistas de pesquisas de mercado” ou “agricultor biológico”.

Consideremo-las uma a uma: os professores de línguas terão cada vez menos espaço à medida que se refinam os softwares de tradução e proliferam os cursos de línguas online ou as lições gratuitas no YouTube. Os professores de tecnologias de informação pareciam ter um futuro próspero no tempo em que a interface entre o computador e o utilizador se fazia através de algo tão rudimentar, hostil e contra-intuitivo como o MS-DOS, mas terão cada vez menos razão de ser, à medida que programas e funcionalidades se tornam cada vez mais acessíveis (“user-friendly”) e as gerações mais velhas se vão extinguindo e a população passa a ser constituída essencialmente por “nativos digitais”, que largaram a chucha para pegar no tablet ou no smartphone.

Os analistas de pesquisas de mercado não têm qualquer hipótese se competir com a inteligência artificial no processamento de grandes volumes de dados; são as máquinas que estão a permitir que o rastreamento individual dos hábitos de consumo e lazer de cada um de nós sejam examinadas de forma a que possamos ser bombardeados com propostas irresistíveis de bens e serviços que correspondem ao nosso perfil. E tendo o trabalho agrícola sido a primeira vítima (ou beneficiário – depende do ponto de vista) da automatização, é difícil perceber como pode a profissão de agricultor biológico providenciar um número significativo de empregos. Sem automatização, nem pesticidas e fertilizantes artificiais, o trabalho agrícola gera rendimentos que poderão bastar para a subsistência em moldes medievais, mas não chegam para pagar smartphones, assinaturas de televisão por cabo ou automóvel próprio.

Entre as fantasias e becos sem saída sugeridas pela Debt.org, uma profissão parece ter potencial real: a de “coordenador de gestão de resíduos electrónicos”. O nome é pomposo, mas o emprego já existe e tem boas perspectivas de expansão, já que a marcha cada vez mais rápida e implacável da obsolescência planeada irá gerar cada vez maiores quantidades de lixo electrónico.

[Por enquanto, ainda não há mestrados em “coordenação de gestão de resíduos electrónicos”. Na China, onde tem maior expressão, a profissão tem estado confiada a autodidactas e prevê-se que assim continue]

O fim da classe média?

O diálogo entre Henry Ford II, CEO da Ford Motor Company, e Walter Reuther, dirigente do poderoso sindicato dos trabalhadores da indústria automóvel americana é provavelmente tão apócrifo como a infeliz estimativa do presidente da IBM sobre o mercado mundial de computadores, mas é ainda mais instrutivo: supostamente, Henry Ford II e Reuther visitavam uma fábrica de automóveis que acabara de ser automatizada e Henry Ford II lançou uma provocação ao sindicalista: “Walter, como vai conseguir que estes robots paguem as quotas do sindicato?”. Ao que Reuther retorquiu: “Henry, como vai conseguir que eles lhe comprem carros?”.

Linha de montagem em Flint, Michigan, 1953

O diálogo sintetiza esplendidamente o paradoxo da automatização: uma empresa pode diminuir os custos e aumentar a produtividade ao substituir trabalhadores por máquinas, mas quem irá comprar os bens ou os serviços produzidos pela empresa se uma fracção maioritária da população ficar desempregada?

Linha de montagem em fábrica de automóveis moderna

Sim, há o consumo de luxo, que tem vindo a aumentar, espelhando a concentração da riqueza nos mais ricos, mas não basta para sustentar a economia. Um rico pode comprar um smartphone revestido a cristais Swarovski e passar um fim-de-semana em órbita, mas não compra 1000 smartphones de gama média nem passa 1000 fins-de-semana num aparthotel em Albufeira. Se o desemprego maciço puser fim à classe média, o sistema económico colapsará – é perante este cenário que pode fazer sentido a proposta acima mencionada de Robert Theobald de um “rendimento incondicional” para todos os cidadãos, assunto que Martin Ford discute com algum detalhe.

Turno da noite, Indiana Glass Works, 1908-12, por Lewis Hine

O ensaio A Era da Máquina, de Norbert Wiener adverte que “se nos movermos no sentido de criar máquinas capazes de aprender e cujo comportamento é modificado pela experiência, deveremos estar conscientes de que cada grau de independência que concedemos à máquina corresponde a um possível desafio à nossa vontade. O génio da lâmpada não regressará de bom grado ao interior da lâmpada nem tem qualquer motivo para estar animado de boa vontade para com as pessoas. Só uma humanidade capaz de temer será capaz de controlar as novas potencialidades que se abrem perante nós. Podemos ser humildes e viver uma boa vida com a ajuda das máquinas, ou ser arrogantes e perecer”.

Infelizmente, humildade e temor respeitoso não são os sentimentos mais usuais da humanidade perante as novas tecnologias – são mais frequentes o deslumbramento acrítico, a inconsciência e uma confiança arrogante num mundo de progresso ilimitado.