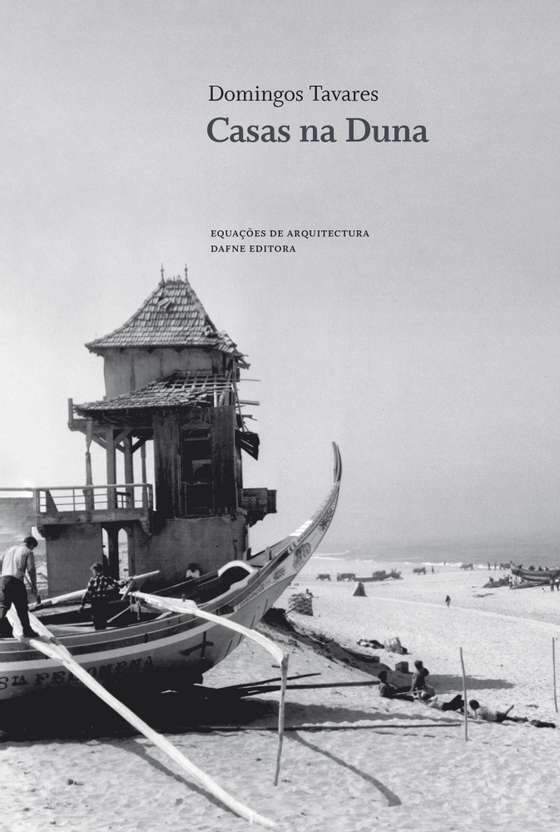

Título: Casas na Duna. O Chalé do Matos e os palheiros do Furadouro

Autor: Domingos Tavares

Editora: Dafne e Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto

Páginas: 136, ilustradas

Preço: 15,15 €

Quem percorra o litoral centro (melhor dito, o litoral centro-continental…) há de gostar de levar consigo este pequeno livro, dedicado ao tempo antigo desse segmento da nossa costa submetido a tantas modificações orográficas, urbanísticas e antropológicas. É também uma parte da memória pessoal do seu autor que aqui é posta em letra impressa, pois Domingos Tavares nasceu em Ovar, “terra-mãe dos pescadores da arte da xávega” (p. 14), conhece certamente muito bem toda esta região e a história arquitectónica que a modela e retrata desde finais do século XIX, podendo por isso fazer coincidir — como tão raramente sucede — os temas habituais do seu trabalho de arquitecto pensador e pesquisador que discute estilos e escolas, antigo e moderno, erudito e vernacular, etc. etc., com o epicentro geográfico da sua própria vida: “Recordo o casarão enorme levantado na praia como guarda avançada de uma estranha urbanidade formada, sobre dunas de areia, por pequenas construções de madeira que desenhavam as ruas intermitentes do Furadouro” (p. 13; itálico meu).

O cenário era de quase epopeia primitiva, com grandes barcos de aguçada proa levantada recolhidos entre palheiros de tábua pintada a cores escuras, com a capela do Senhor da Piedade (que em 1766 substituiu minúsculo oratório de madeira) a coroar em pedra e cal o fio do horizonte para quem chegasse de Ovar pela Estrada do Mar, cinco quilómetros de boa sombra debaixo de frondosos choupos. Como se esquece isso?

Mais do que quaisquer outros, Granja e Espinho haveriam de ser modelo para estâncias balneares emergentes nessa extensa linha de costa, com os seus pequenos hotéis ou hospedarias, mas quando por ali passou em 1864, para o seu roteiro das Praias de Portugal, Ramalho Ortigão reduziu o Furadouro a uma linha e meia: “O Furadouro e a Costa Nova, frequentadas por algumas famílias de Aveiro e seus subúrbios” (ed. Frenesi, 2002, p. 150). A “moda dos banhos de mar” por um número cada vez maior de crentes nas propriedades terapêuticas da água salgada (p. 17) fazia-se em Setembro e Outubro, um tradicional período de repouso após as colheitas, na vizinhança das comunidades dos “operários do mar” que aos olhos das famílias ociosas recolhiam redes, desventravam, descamavam peixe e salgavam-no, ou movimentavam gado de tracção, deixando na praia os seus dejectos, resíduos e pestilências piscícolas e bovinas que os ventos de Noroeste típicos do Verão espalhavam incomodamente. Noutros tempos também aquelas comunidades piscatórias haviam sido residentes sazonais no Furadouro, porquanto “no Inverno a pesca era transferida para os esteiros da Ria” de Aveiro (p. 14) e os pescadores moravam na Arruela, arrabalde da vila de Ovar.

Domingos Tavares descreve com a sua habitual minúcia e informação sustentada — verdadeiro trabalho de relojoeiro mecânico — toda essa vida laboriosa e pitoresca (que outrora serviu de motivo a pintores como Joaquim Lopes ou João Vaz) para concluir que “os palheiros dos pescadores ajudam a explicar a evolução formal para o urbano, no quadro da nova economia balnear” (p. 8), e num panorama mais geral, nunca perdido de vistas pelo autor, que “a contaminação parece assumir, muitas vezes, o papel principal no progresso das artes” (p. 9), ou, mais ainda, neste fio de navalha de popular a erudito, que no fim das contas “as razões da arte estão intimamente ligadas às razões da vida” (p. 7).

Assumindo que “os modos de fazer em arquitectura transportam da pesquisa etnográfica os elementos enriquecedores do processo criativo em cada momento” (p. 11), pois palheiros eram erguidos pelos mesmos “carpinteiros de machado” que construíam as embarcações marítimas (p. 70), o autor resume a história da pesca atlântica, das formas profundamente arcaicas à pesca mecanizada com traineiras e arrastões, às “artes grandes” (p. 23) ou à indústria da salga e às fábricas de conserva de peixe, todo um processo evolutivo que propiciou que “comerciantes, arrais, patrões e outros pelo seu estatuto social exigissem melhores condições de alojamento” (p. 16) — “a comunidade piscatória da beira-mar não estava isenta da estratificação social” (p. 22), aliás, “a organização das sociedades que assumiam a forma de companha de pesca era extremamente hierarquizada” (p. 61; itálico meu) — e que no Furadouro viessem a ser erguidas construções residenciais de transição, de que o tal Chalé do Matos, no seu esplendor como na sua ruína periclitante, ali ficou como testemunho simbólico duma era, até que foi destruído pelo mar em 1964-65 e 1969.

Em 1881, um tremendo incêndio arrasou num fósforo mais de trezentos barracos pobres de madeira, no sector norte acima da capela do Senhor da Piedade, seis anos depois mais casas foram levadas pelas chamas e em 1892, no bairro piscatório a sul do lugarejo costeiro, outras duzentas desapareceram pelo mesmo motivo, conjuntamente com pequenas fábricas de salga da sardinha e depósitos de sal. Foram horrores que mobilizaram forte solidariedade social, com uma subscrição pública para reconstrução despoletada por um grande jornal diário e uma associação de bombeiros voluntários (outros tempos!) — além da angariação de fundos movida pela rainha D. Maria Pia —, e abriram alas a um novo modelo urbanístico, de inspiração colhida em Espinho (pp. 45-46), cuja topografia urbana outros incêndios, praia mais curta, forte pressão balneária e linha férrea activada haviam refeito em 1866 e 1873. Casas de alvenaria com sobrado e varanda ganharam destaque no centro duma malha ortogonal que criou hierarquias funcionais e lançou para as suas extremas laterais pescadores residentes, e a partir de 1905 uma sucursal de A Varina, fábrica de conservas a vapor de Ovar, activa desde 1901 (nota 33, p. 130). Novos palheiros surgiram sobre a duna de areia vizinha, e dez anos depois, em 1914-15, alinhado com uma avenida que afinal nunca chegaria até ali, um “elegante” (sic) chalé de veraneio, na verdade “um estranho palheiro montado sobre uma base de alvenaria pesada, com telhados fantasiados abrigando miradouros com varanda para terra e para o mar, para o norte e para o sul” (p. 92) pertencente a António Valente de Almeida e a Manuel Maria Matos — dois dos sócios da companha de pesca A República, fundada em 1911, ambos membros do directório republicano de Ovar. Neste ano um grande incêndio, e no seguinte o avanço do mar duzentos metros adentro da duna, haviam consumido numerosos palheiros nesse sector do Furadouro, e a construção dessa casa “inevitavelmente vistosa” representava um sinal de confiança e de boa-fé.

Embora manifeste entusiasmo pela “utopia de reequilíbrio social” destes dois jovens personagens, crentes “na aceitação dos senhores ricos da vila por parte dos pescadores pobres vivendo nos palheiros da praia” e nas grandes benfeitorias da nova situação política, “que havia de levar Portugal para o futuro” (p. 85), Tavares admite que esta “elite de intelectuais” ovarinos, que acreditava “ingenuamente na compatibilidade entre a riqueza altruísta e a pobreza educada” (p. 90), iria “naturalmente” juntar-se aos veraneantes da Avenida, pois a sua vistosa moradia isolada denuncia-lhe a “presunção burguesa que se generalizava na época” (p. 91). Há de reparar-se que na única fotografia conhecida dos proprietários, eles aparecem na varanda do seu chalé virada ao mar vestidos como quem vai descer para o baile de um clube privado…

A partir de fotografias de época e descrições escritas ou orais, o antigo professor da Escola Superior de Belas-Artes do Porto — como sempre gosta de fazer nos seus livrinhos — redesenhou “com alguma verossimilhança” (p. 93) a estranha construção, cujas linhagem plástica erudita e organização funcional todavia não conseguiu situar com igual precisão: nem casa de brasileiro, nem chalé suíço, nem cottage, nem casa de veraneio muito vista no golfo da Biscaia, nem palheiro de praia com telhado nórdico, ainda que as portas e janelas de bandeira redonda e vidros recortados fossem art nouveau, e o recurso ao vanguardista betão armado, denunciem atenção ao ar do tempo e não seja de “excluir a possibilidade de reprodução de algum aspecto pontual ou imitação de pormenor, divulgado em publicações da moda” (p. 90). Sobre a resistente alvenaria branca da base e da torre da frente, cresciam as paredes de madeira em tabuado vertical alternado, pintado no tom vermelhão dos óxidos corantes, e telhados fantasiados que abrigavam varandas-mirante como extensão dos quartos principais, ao mesmo tempo que as guardas da escada exterior e das varandas maiores alinham peças geometrizadas de betão simples pré-moldado e as guardas das varandas laterais são de simples tábuas estreitas cruzadas.

Mas o autor também nos diz que no chalé, visto de longe como “espécie de palacete”, as comodidades e as exigências de salubridade eram só os de “um alojamento escorreito, mas digno” (p. 118), sem instalação sanitária completa, sem água corrente, “presume-se um moderno fogão de lenha em ferro fundido” (p. 113) — e pela manhã “as senhoras da casa caminhavam descalças na areia para ir comprar o pão numa pequena loja a trezentos metros de distância” (p. 119).

Para tentar perceber o chalé do Matos como “episódio sem repetição no espaço da comunidade vareira”, o historiador da arquitectura calçou as sandálias do etnólogo e foi revisitar a bibliografia sobre palheiro, “construção de pau a pique, toda executada a madeira, que há muito perdeu o sentido de barraca” (p. 55), e cujas versões mais simples são a recolecta e o palheiro térreo. Uma forte cultura de vida ao ar livre e a “submissão administrativa a um plano de arruamentos” após a vaga de incêndios estão na origem do palheiro com sobrado, com dois pavimentos, fachadas avarandadas, beirais recortados e telha calão, alguns deles com tectos de madeira de forro, que nas melhores ruas alojaram arrais ou gente de topo da hierarquia das companhas e foram rapidamente replicados por burgueses de Ovar quer como residência própria na época balnear quer como investimento para aluguer a outros veraneantes — e já numa versão um pouco mais complexa, como se vê pelo contraste entre os modelos desenhados nas pp. 76-77.

É por isso que entende o chalé do Matos como “um palheiro mais requintado” (p. 121), e nessa medida elege-o como representativo da “discreta inteligência” — é mesmo o título do capítulo final — de quem soube estar atento aos avanços do conhecimento e da técnica, integrando-os quanto possível na construção, e sem perder de vista valores locais criar uma ilusão de progresso. Nesse sentido, conclui Domingos Tavares que o bom António Dias Simões, que não era arquitecto mas contabilista, porém “artista multifacetado de Ovar”, concebeu uma casa de veraneio para os seus amigos de política e tertúlia republicanas à margem das querelas entre nacionalistas e internacionalistas, ou seja, indiferente às lições de Korrodi em São Martinho do Porto, de Ventura Terra na Foz do Douro, de Marques da Silva na Granja, de José Teixeira Lopes em Miramar ou de Raul Lino em Cascais.

Tal como o próprio regime, também a companha de pesca A República tropeçou e colapsou, e o duplo desalento dos proprietários do chalé conduziu ao seu progressivo abandono e degradação, até que em 1929 foi colocado à venda, que ninguém procurou. Já corroído pelo avanço e impacto das marés vivas, em 1965 ainda serviu de cenário ao filme de Paulo Rocha Mudar de Vida. Nada mudou porém, e no início de Dezembro de 1969, implacável como só ele, o mar levou-lhe o resto.

O livro será apresentado na Biblioteca Municipal de Ovar no dia 19 de Outubro, pelas 18h30, com a presença do autor, Domingos Tavares.